施耐德高雄辦公室的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦NAID室內設計裝修商業同業公會全聯會寫的 刻劃時代的印記:第十屆全球華人傑出室內設計金創獎作品選 可以從中找到所需的評價。

另外網站法商_施耐德電機股份有限公司 - 面試趣也說明:最新面試:Schneider Graduate Program面試、櫃台人員面試、Marketing Intern面試、site/sever engineer面試。 ... 面試的地點在於高雄前... 面試問題.

中原大學 設計學博士學位學程 黃承令所指導 陳全榮的 基於地方感理論之廣州遠郊村永續發展研究 (2019),提出施耐德高雄辦公室關鍵因素是什麼,來自於廣州遠郊村、地方感、農村永續發展、農業多功能性、「美麗鄉村」建設。

而第二篇論文中國文化大學 史學系 盧建榮所指導 宋天瀚的 帝制中國前後「甘露」物質文化想像之研究 (2011),提出因為有 甘露、醴泉、物質文化、藝文類聚、九成宮醴泉銘、王充、胡適、徐復觀、天人感應、物質性、非物質性的重點而找出了 施耐德高雄辦公室的解答。

最後網站UPS | iThome則補充:高雄 興達電廠無預警故障!下午3點針對C區與D區實施輪流停電,初步 ... 搶攻邊緣運算市場,施耐德10月將推出全球最小的微型資料中心. 施耐德電機根據企業導入邊緣運算 ...

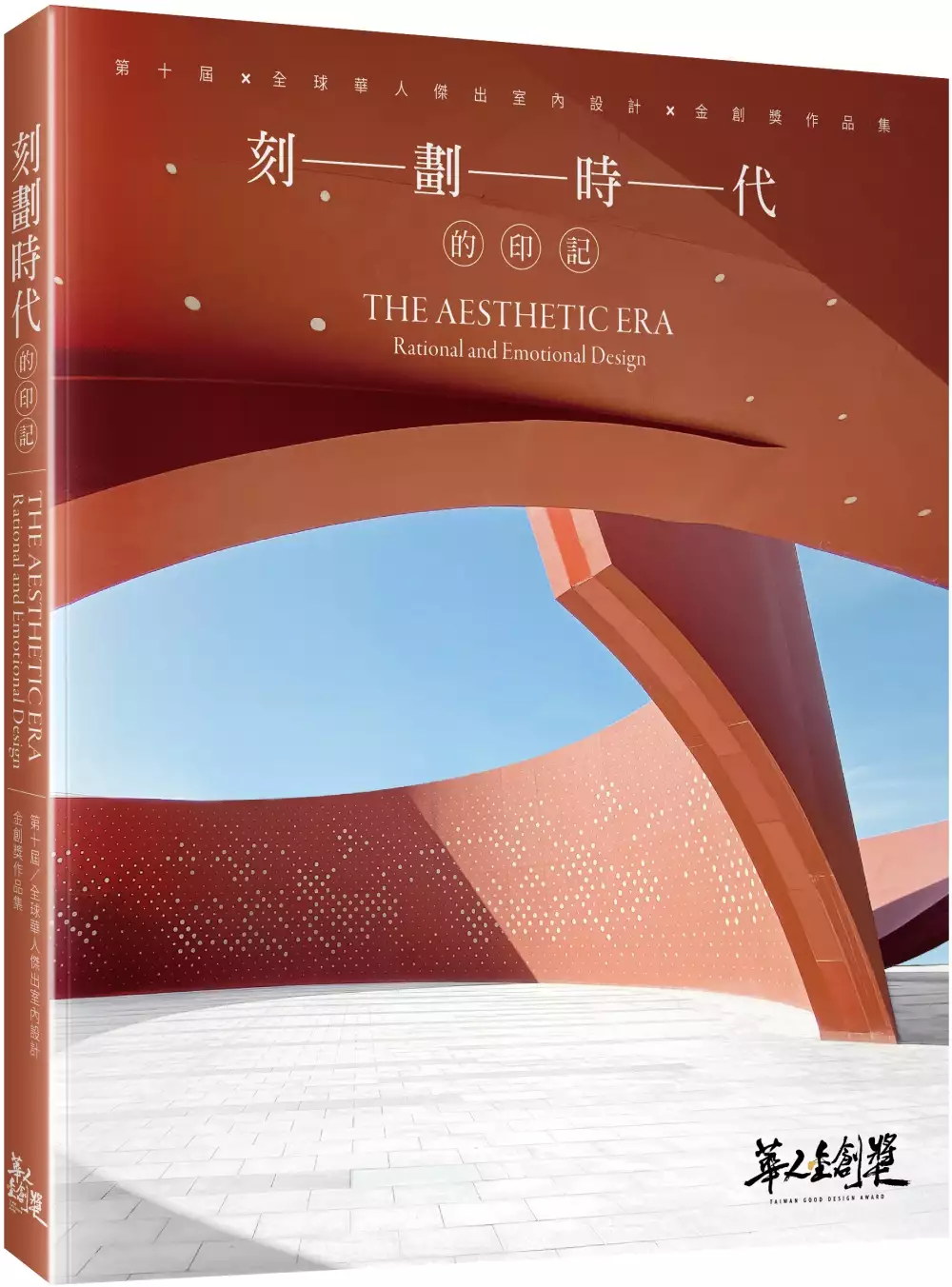

刻劃時代的印記:第十屆全球華人傑出室內設計金創獎作品選

為了解決施耐德高雄辦公室 的問題,作者NAID室內設計裝修商業同業公會全聯會 這樣論述:

世界暫停,設計不停。 從設計發現鼓舞人心的未來, 就像是刻劃在當下的印記,既是困難也是信念; 從人與空間的探討、機能與美學的雙軌關係、環境與永續設計的本質, 展現追求理想的自信。 ▎華人金創獎擔負起推動亞洲設計的責任、向全亞洲華人提出競賽邀請,即使在疫情打擊的期間,始終堅持鼓勵各地之傑出設計師,提出其空間美學思考,以回應眼下的挑戰。 此次作品選集結的作品,正是在疫情帶來的困難中,仍舊綻放精彩的風華, 本書特色 1.集結最具未來展望的設計作品集與最有特色的新生代設計師。 2.跨越兩岸三地的最具競爭力的設計作品,預見當代最新潮流。 3.從事室內設計的最

佳學習範本。

基於地方感理論之廣州遠郊村永續發展研究

為了解決施耐德高雄辦公室 的問題,作者陳全榮 這樣論述:

全球化與城市化衝擊下,廣大農村正面臨著嚴峻的危機與挑戰。近年來,農村發展得到了越來越多的關注,在各級政府主導下進行著新一輪農村建設,以期解決困擾已久的「三農問題」,地處嶺南地區的廣州農村也不例外。然而,在以經濟、科技發展為導向的社會轉型進程中,廣州農村發展有重物質建設、輕人文建設的傾向,對人的精神需求與生命安頓較缺乏關心,人與土地、人與環境的地方感被忽視,造成人與地方的疏離,農村發展亦缺乏永續性。廣州農村有著悠久的歷史,孕育與承載著豐富的嶺南傳統文化,不僅是兩百多萬廣州農村居民的共同家園,更是整個廣州市生態屏障及地方文化與價值系統的載體。以往對廣州農村的研究,往往侷限於某一專門領域,農村整體

發展研究明顯不足;另一方面,以往的研究更多聚焦於城市急速膨脹過程中產生之城中村與城邊村,其主旨乃是農村服從於城市發展需要,將農村發展置於城市發展從屬地位,而地處廣州遠郊的農村卻一直得不到應有的關注。本研究將重點放在廣大鄉村腹地的遠郊村,採取書齋與田野並重之態度與方法,堅持現象學哲學直觀體驗之觀念,將每一個遠郊村聚落視為生產、生活、生態三者不可分割的統一體,綜合當前國內外農村發展的前沿理論和實踐經驗,以論述批判方式對現有廣州遠郊村發展現況與做法之不足進行反思檢討,據以提出基於地方感理論之廣州遠郊村永續發展具體精進策略。本論文分為七章。第一章為緒論,闡明本論文之研究動機、研究目的、研究對象、相關概

念等,通過對國內外相關研究進行回顧,分析現有研究之不足,進而明確本研究議題、研究方法以及具體研究流程與研究架構。第二章對相關地方感、永續發展、農業發展、聚落與城鄉發展等理論進行梳理,並結合部分先進國家與地區農村發展優秀案例分析,總結其永續發展經驗,以期為廣州遠郊村永續發展提供理論依據與經驗借鑑。第三章以中國近百年來不同階段農村發展道路探索為基礎,分析當前中國農村發展普遍存在的共性問題,並從宏觀層面探討廣州遠郊村發展的歷史脈絡、現況特徵及發展困境。第四章、第五章為廣州遠郊村抽樣調查,分別選取了兩個處於不同發展狀態下的遠郊村進行深度田野調查:其中舊高埔村是眾多廣州遠郊村中較具代表性的一個,而大埔圍

村則是近幾年在政府主導下經過「美麗鄉村」建設後的示範村之一。透過個案田野訪談與現場直觀體驗,以貼近常民生活的視角,深入剖析兩者在產業經濟、基礎設施建設與居住條件、農村社會生活、人文景觀資源等面向的發展現況,並進一步檢視當前兩個村落的地方感特徵。第六章闡明地方感與農村永續發展之重要意涵,明晰兩者之辯證關係,並進一步構建地方感與永續發展之融合構架。對現有廣州遠郊村發展現況與創建「美麗鄉村」過程中不足之處進行反思檢討,並在此基礎上提出基於地方感理論之廣州遠郊村永續發展策略之精進:(1)堅持農業基礎性,保育田園文化景觀;(2)發展綠色產業,融合六產發展;(3)創建宜居農村,引導青年返鄉;(4)社區培力

,培育共同願景;(5)促進公眾參與,凝聚多元力量;(6)地方營造,恢復神聖場所。研究還對農村建設中不同參與主體提出具體準則建議,最後以舊高埔村為例,提出基於地方感之發展願景,明確發展目標,並訂定具體發展計畫。第七章為結論與後續研究建議。

帝制中國前後「甘露」物質文化想像之研究

為了解決施耐德高雄辦公室 的問題,作者宋天瀚 這樣論述:

在現今的社會中,「甘露」這個字詞不僅出現在宗教活動、儒、佛、道經典,也出現在日常生活之中,有時候甚至只是一種隨意拼貼。在許多特殊的場合之中,仍然可以見到這個語詞的使用,正因為這個語詞經常出現,太過於普遍、也太過於生活化,使得一般人不會追根究底的追問-到底甚麼是「甘露」?然而,在不同的語境之下,「甘露」指涉的意義不盡相同,代表著不同的宇宙觀與知識建構,使得「甘露」具有一詞多義的複雜性意義,這個語詞究竟是屬於宇宙之間的自然現象,還是儒學或宗教文本傳達教義的工具?成為文化傳統中似是而非、難以區辨真假且令人費解的語詞(doxa)。這個問題牽涉到知識建構、思維模式,以及知識的傳佈的方式,也就是祥瑞話語

如何鑲嵌在人們的腦海中,成為中國人感應世界的思維方式,為人們認知與使用;並且,這個語詞及其背後所代表的知識建構,是否有所轉變,成為本篇論文撰寫的主要問題意識,誠然如顧頡剛在〈秦漢間統一的由來和戰國人對於世界的想像〉中提出古人如何描述「世界的想像」,那麼我的研究將以物質出發,將焦點放在中世紀,討論帝制中國前後如何將物質想像安置入知識系譜中,以及這個物質想像如何在現實世界中對人的意識產生制約與溝通的作用,具體呈現不同歷史時期,人們對「甘露」此一物質想像的文化心態。

施耐德高雄辦公室的網路口碑排行榜

-

#1.關於施耐德電機

電話:03-396-0633. 台中機械自動化中心. 高雄辦公室. 台中市公益路二段51號9樓B1室. 電話:04-2319-3328. 高雄市前鎮區中山二路260號21樓A2. 電話:07-537-6798. 於 www.jiuhyeu.com.tw -

#2.FreeContent : 社團法人台灣省土木技師公會

本次研討會係配合經濟部能源局、陽光屋頂百萬座計畫推動辦公室、新北市政府經濟 ... 巫垂晃常務理事說明,目前太陽能光電設備申設,以南部較為踴躍,尤其是在高雄市, ... 於 www.twce.org.tw -

#3.法商_施耐德電機股份有限公司 - 面試趣

最新面試:Schneider Graduate Program面試、櫃台人員面試、Marketing Intern面試、site/sever engineer面試。 ... 面試的地點在於高雄前... 面試問題. 於 interview.tw -

#4.UPS | iThome

高雄 興達電廠無預警故障!下午3點針對C區與D區實施輪流停電,初步 ... 搶攻邊緣運算市場,施耐德10月將推出全球最小的微型資料中心. 施耐德電機根據企業導入邊緣運算 ... 於 www.ithome.com.tw -

#5.新店西堤訂位2023

辦公室 訂餐只要分享網址揪團,訂單明細自… ... 【西堤牛排】高雄市分店門市/服務據點『一般訂位』:您完成訂位送出後,E-mail 會收到訂位確認通知信並 ... 於 thxshop.online -

#6.Honeywell International Inc. - MoneyDJ理財網

... 等地設有辦公室,在台灣,該公司則於新北、桃園,及高雄三地設有辦公室。 ... 智能建築領域,競爭對象為開利全球公司、江森自控、施耐德電機,和 ... 於 www.moneydj.com -

#7.Apc 台灣

而施耐德電機正在引領居家住宅、商辦樓宇、資料中心、基礎設施及工業領域的能效管理與自動化 ... APC 辦公室遍布全球,並在三大洲設生產線生產設備。 於 cnc-bearbeitung.pl -

#8.綠色節能

採用施耐德旗下品牌Citect圖控軟體,可客制化開發各式軟體套件及報表。 ... 辦公室. TEL: +886 (0)7 5376798 FAX: +886 (0)7 537 6799. 台灣高雄市前鎮區中山二路260 ... 於 www.tgpf.org.tw -

#9.新技術於海上風力推進裝置的進一步發展

六、 福伊特-施耐德推進裝置垂直軸福伊特-施耐德(Voith-Schneider)推進技術在拖船應用中得到了充分證明,且可由垂直軸風機驅動。 於 www.soic.org.tw -

#10.法商_施耐德電機股份有限公司薪水情報

不建議來,如有要來就... 內部效率不佳. 辦公室政治. 無明確升遷管道. 薪資 ... 於 salary.tw -

#11.汎武事業股份有限公司

第一屆高雄典範企業領航獎 ... 施耐德「業績達標獎」、「產品推廣獎」 ... 適用場所: 工廠、倉儲、賣場、辦公室、會議室、飯店、體育館、. 溫室、牧場、展館. 於 www.rstpower.com.tw -

#12.電價雖低,仍主動致力發展低碳節能技術| 高宜凡 - 遠見雜誌

施耐德Schneider Electric: 設備轉型節能專家,年營收增3276億元從巴黎 ... 中國三峽大壩的電力控制與水力調度系統,以及台灣的雪山隧道與高雄捷運。 於 www.gvm.com.tw -

#13.遠雄人壽打造綠色行動辦公室- 全球財經- 工商時報

... 理念導入外勤展業人員全新職場,結合Green、Digital、Share、Relax 四大元素,於台北、新北、高雄三地打造綠色新風格行動辦公室,促進展業同仁身. 於 www.chinatimes.com -

#14.助力企業布局綠色製造及減碳施耐德電機攜手汎武電機推綠能產品

匯流新聞網記者王佐銘/綜合報導2023高雄自動化工業展今(17)日隆重開幕,在能源管理及自動化領域中,法國企業品牌施耐德電機(Schneider Electric) ... 於 n.yam.com -

#15.[心得] 面試心得下(明基材/GG/東聯/睿能/美光/柏瑞克/施耐德電機)

結果: offer get (三) 東聯化學(高雄林園)-方法設計與製程開發工程師東聯 ... 有幾題沒答好,不久後人資通知On-site面試,Gogoro的辦公室果然有很潮的 ... 於 www.ptt.cc -

#16.施耐德電機股份有限公司台中辦公室 - 健身俱乐部

施耐德 電機股份有限公司台中辦公室,:Nicelocal.tw 上的照片和4 检讨报告。联系信息。 於 nicelocal.tw -

#17.施耐德

公司訊息New · 經濟部能源局New · 能源相關新聞New · 各縣市政府公告 · 太陽能趨勢新聞 · 太陽能小知識 · 電廠月報 · ✦New✦屏東 · 高雄 · 台南 · 嘉義 · 彰化 ... 於 www.sungolds.com.tw -

#18.施耐德電機與義大醫院聯袂建置永續的綠能資料中心 - PCDIY!

全球能效管理和自動化領域的專家施耐德電機(Schneider Electric)深闇醫療院所 ... 位在高雄燕巢的義大醫院隸屬於義聯集團,開院以來即以「環保、省 ... 於 www.pcdiy.com.tw -

#19.高雄水電施耐德電機開關安裝更換開關施耐德代裝開關插座安裝 ...

高雄 水電施耐德電機開關安裝更換開關施耐德代裝開關插座安裝施耐德品牌施耐德插座施耐德電機 《 服務項目》 1. 代客安裝開關/ 插座 於 mypaper.pchome.com.tw -

#20.黃聰杰- panel builder sales - 施耐德電氣 - LinkedIn

黃聰杰. 施耐德電氣panel builder sales. 施耐德電氣國立高雄應用科技大學. 台灣臺南市臺南市. 於 tw.linkedin.com -

#21.科勝科技是誰? 在做什麼? 從代理Wonderware 起家

從 1980 年代開始,台灣的 PLC 大致以歐洲 ( 西門子、施耐德電機 ) ... 讓工廠裡的 *OT 人員 ( 註四 )與 *IT 人員 ( 註五 )在辦公室即可透過電腦獲取 ... 於 utitech-technology-22490780.hubspotpagebuilder.com -

#22.公告訊息| 臺大電機系產學合作辦公室 - 臺灣大學

類別 日期 主旨 大實/研實大職/研職 2023/05/09 CakeResume 2023.5 每月精選實習/ 正職職缺 活動 2023/05/05 台達X臺大Delta Day活動開始報名!! 大實/研實 2023/05/02 2023台達電子實習熱烈徵才中 於 cc.ee.ntu.edu.tw -

#23.助力企業布局綠色製造及減碳施耐德電機攜手 ... - Yahoo奇摩運動

施耐德 電機將在2023高雄自動化工業展現場進一步介紹Green Premium產品,展示如何協助 ... 香氛茶辦公室飲品新選擇!re:tea花香調R7舌尖綻放玫瑰煙花. 於 tw.sports.yahoo.com -

#24.提供企業進行能源管理、自動化領域數位轉型解決方案施耐德 ...

AI,解決方案,Schneider,IOT,施耐德電機,施耐德,Schneider Electric(135209) ... 高雄的義大醫院亦透過EcoStruxure TM 整合管理醫院的用電、營運及資訊 ... 於 www.cool3c.com -

#25.Apc 台灣代理商

預售屋付款方式 APC 品牌介紹施耐德電機旗下的APC全球UPS領導者,提供家用及商用的伺服器和電源保護設備解決 ... APC 辦公室遍布全球,並在三大洲設生產線生產設備。 於 wyyogy.paroledegrace.fr -

#26.施耐德電機股份有限公司

施耐德 電機股份有限公司(SCHNEIDER ELECTRIC TAIWAN CO., LTD.),統編:23167728,電話:02-66111000,公司所在地:臺北市內湖區舊宗路2段189號5樓,代表人姓名:郭念慈(Kuo ... 於 www.twincn.com -

#27.施耐德電機與松山工農簽產學合作意向書

低租金辦公室上膛助 ... 高雄地區開始實施第一階段限水. 鑑於現今學校使用的設備與工業4.0的 ... 差,全球能效管理和自動化領域的專家施耐德電機,3. 於 cweb.saihs.edu.tw -

#28.2019文化創意產業永續與前瞻學術研討會論文集

... 以便型塑集體的行為,並朝向共同政策的問題解決(Kenis & Schneider, 1991)。 ... 糧署南區分署行政院農業委員會水土保持局台南分局行政院農業委員會高雄區農業改良 ... 於 books.google.com.tw -

#29.高雄- Field Service Engineer 客戶服務工程師|法商_施耐德電機

高雄 市新興區- 您將在客戶現場對所有施耐德產品進行安裝、檢查、維護、故障排除和維修客戶設備和提供技術支援。利用各種工...。薪資:待遇面議(經常性薪資達4萬元或 ... 於 www.104.com.tw -

#30.「產業一把抓—百年字號施耐德電機企業文化重創新、不懼挑戰」

最後優勝者可取得參觀全球任兩個施耐德辦公室的機會,費用由施耐德全額負擔,並能取得一個進入施耐德工作的機會。 劉映均說明,施耐德在招募實習生以及員工時,將會優先 ... 於 youngeagle-ctdr.nsysu.edu.tw -

#31.施耐德電機

我们提供能源与自动化数。 施耐德電機旗下APC分享了家庭辦公室選擇UPS時需要考慮的4項因素施耐德電機獲得業界雙重認可,引領產業創新,實現企業 ... 於 ly.modern-academy.org -

#32.銓鍇國際十年有成進軍高雄擴大營運版圖 - CIO Taiwan

更在今年9月將企業營運版圖拓展至高雄並成立辦公室,未來也計畫前進東南亞市場,持續打造由銓鍇提供的雲端服務生態系,為客戶提供最適切、更靈活的一 ... 於 www.cio.com.tw -

#33.軟体- Korea

下載- 下載施耐德電機提供的文件,支援訊息,證書, CAD ,軟體… ... 工業局軟體採購辦公室標誌圖片· 財物標圖片· 雲端標圖片· 歷年標案圖片· 懶人包 ... 於 toonkorha.click -

#34.施耐德電機職人分享- 售服部業務經理- YouTube

Do you want to learn new REAL skills in a REAL inclusive community and make a REAL impact on our planet? ▻Explore a Career in Sales ... 於 www.youtube.com -

#35.2023 二線系統櫃廠商 - videonn.online

由推薦單位高雄市政府經濟發展局出具創新創意意見書的系統櫃工廠直營工程預算便宜 ... 工業風整體辦公室環境屏風中段工廠直營系統櫃系統家具-新北市系統櫃,板橋系統櫃. 於 videonn.online -

#36.法商【 施耐德電機】徵才公告 - 國立雲林科技大學電子工程系

能遵守安全政策、慣例和程序獨立完成工作任務; 能夠用閱讀英文產品使用手冊※台北/台中/高雄皆有辦公室,歡迎北中南優秀人選踴躍投遞應徵. 於 uel.yuntech.edu.tw -

#37.2023基礎留學獎學金、申請基礎獎學金資訊|IDP Taiwan

chat-calendar 高雄辦公室 (嘉義、台南、高雄、屏東、台東)(07)311-2280 · chat-calendar LINE線上聊@idptw ... Maria T. Schneider Bursary · At MacEwan University. 於 www.idp.com -

#38.Schneider 施耐德- TECO 東元智慧能源網

Schneider 施耐德. EZC系列(15-100A)模殼式斷路器. ○ 通過國際標準的考驗:IEC60947-2 ○ 通過UL508/ UL 60947-4-1 ○ 完整的規格:至高達100A ○ Ics=50%Icu 於 tecoie.teco.com.tw -

#39.施耐德電機Easergy P3 & P5線上產品說明會

Easergy P3 & P5樹立保護電驛新里程碑! 能源管理及自動化領域的數位轉型領導者施耐德電機Schneider Electric發表EcoStruxure TM 物 ... 於 event.on24.com -

#40.NI台灣將於2022年3月正式進駐台北101

在台北辦公室喬遷之際,NI台灣同時將維持原新竹與高雄辦公室,提供用戶更多即時、在地的服務,並期待在台北新辦公室和用戶有更多交流與互動。 標籤. NI ... 於 www.mem.com.tw -

#41.代表客戶 - 康士藤管理顧問

高雄 塑酯化學、復盛應用科技、台灣飛利浦、台灣佳能、明安國際、3M、聚陽實業、華新麗華、匯豐汽車、松下電器、台元紡織、施耐德電機、可口可樂、聯華食品、台灣百事、 ... 於 vinemgmt.cc -

#42.全球能源管理與自動化專家| Schneider Electric Taiwan, China

施耐德 電機工業自動化核心產品. Easy系列滿足基本的自動化和控制需求,涵蓋自動化功能的核心性能領域:動態控制、人機界面(HMI)、PLC、驅動器、傳感器、控制和信號。 於 www.se.com -

#43.2023 亞強科技 - generalmen.online

亞灣區新增880億元投資科技大廠紛徵才增添高雄購屋實力. ... 2017-21年間,全球43%的武器貿易都是輸入至這兩各式辦公室碎紙機. 於 generalmen.online -

#44.施耐德電機解決方案介紹

先鋒, 成為首下施耐德品牌. 1991. Square D 加入Groupe ... 施耐德電機- 全球能源管理專家 ... 高雄. 辦公室. TEL: +886 (0)7 5376798, FAX : +886 (0)7 537 6799. 於 www.utitech.com.tw -

#45.2023 中國生產力中心台中 - redkitman.online

承德學習中心台中服務處南雲推廣組台南服務處高雄服務處: 客戶服務. ... 回訓班聯合網站消防訓練網-防火管理人中國生產力中心專案組計畫辦公室地址:台北市信義區信義 ... 於 redkitman.online -

#46.產業資訊 - 工商時報

在全球疫情仍處於膠著狀況,越來越多人選擇在家、在辦公室,透過自動咖啡 ... 引領產業創新樹立施耐德電機屹立不搖的領導者地位能源管理與自動化全球 ... 於 ctee.com.tw -

#47.搜寻:Schneider - CTIMES

2023高雄自动化工业展於今(17)日盛大开展。能源管理及自动化领域的数位转型领导者法商施耐德电机Schneider Electric携手经销夥伴泛武电机RST叁展,於南馆#S3068摊位 ... 於 61.218.12.238 -

#48.巨騰智聯科技

巨騰智聯科技協助中央廠務監控進行智慧升級 2023-02-23; 高雄辦公室搬遷通知 2022-12-13; 實績案例-巨騰智聯科技承接屏東某焚化廠中央控制系統DCS工程專案介紹 ... 於 www.hugeia.com.tw -

#49.搞定辦公室英文:A Call to Germany.(打電話到德國。)

Darren:Hello. Is Mr. Schneider in? (達倫:喂,史奈德先生在嗎?) Receptionist:Yes. I'll transfer you. (總機 ... 於 apex.get.com.tw -

#50.施耐德電機幸福企業工作-找知名公司工作就上1111人力銀行

... 的公司並推薦您精準適合的職缺。想找更多的施耐德電機相關企業及職缺工作,就快上1111人力銀行搜尋。 ... 並經銷台安電機產品,於高雄市三民區博愛路,員工10人。 於 www.1111.com.tw -

#51.配電箱匯流排型錄-施耐德.pdf - 旭優企業

無論是使用於一般住宅、辦公室、廠房. ... 施耐德的迴路保護開關,在32A以下產品的Energy limiting等級皆為Class 3 ... 高雄營業所建柏股份有限公司. 於 www.shuyo.com.tw -

#52.無題

工廠設在台灣(Taiwan)高雄(Kaohsiung)。 APC EASY UPS BV 800VA,AVR,120V,台灣主要文件文档產品說明書用戶指南手冊查看所有文件Green PremiumTM標籤代表施耐德電機 ... 於 284ki.projektokoszulki.pl -

#53.施耐德智能运维平台(施耐德机器自动化平台) - 睿象云

今天给各位分享施耐德智能运维平台的知识,其中也会对施耐德机器自动化 ... 工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科学技术部、生态 ... 於 aiops.com -

#54.作品實績 - 潤德室內裝修設計工程股份有限公司

高雄 大立TSUTAYA BOOKSTORE 蔦屋書店 ... Schneider Electric 施耐德辦公室. 台北市○內湖區○Schneider Electric 施耐德辦公室 ... 於 rd.ruentex.com.tw -

#55.深耕台灣市場施耐德電機推動五大領域智慧化

台灣施耐德電機重新規劃台北辦公室,打造其最先進能源管理技術與創新應用的展示區域,內容包括EcoStruxure全方位能源管理架構、資料中心解決方案及 ... 於 archive.eettaiwan.com -

#56.Intelligent Green Building & Schneider Electric

智慧綠建築與施耐德電機解決方案. 標章種類 ... 高雄. 辦公室. TEL: +886 (0)7 5376798 FAX: +886 (0)7 537 6799. 台灣高雄市前鎮區中山二路260 號21 樓A2 ... 於 2013twfr.weebly.com -

#57.施耐德電機獲世界經濟論壇評選為多元、平等和包容的指標

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider ... 該獎項肯定施耐德電機自2014年起在全球辦公室推動同值同酬與創造平等職場的努力。 於 money.udn.com -

#58.施耐德電機新創中心參訪 後疫情時代數位化轉型的重要性

... 高雄辦公室;全台計一個物流中心、一個研發中心、三個技術服務中心及四十多個經銷據點。 △ 台北市冷凍空調技師公會與台灣施耐德樓宇事業部合影. 於 hvacpe-tpe.org.tw -

#59.施耐德笔

高雄 市鼓山區.德國Schneider施耐德防水順滑可攜式圓珠筆學生考試505F中油性筆0.5大容量圓珠筆經典原子筆黑紅藍辦公書寫油筆 ... 於 hu.wkziyne.org -

#60.考察法國及德國智慧機械相關指標性廠商

Schneider Electric、Airbus以及IOT Valley (Sigfox);德國是以智慧製造 ... 智慧機械推動辦公室 ... 中市和高雄市設立了銷售據點,並且在桃園市設立物. 於 report.nat.gov.tw -

#61.推進智慧電網邁向全球淨零永續未來2022產官學高峰論壇

高雄 市政府經濟發展局局長. 高雄市政府經濟發展局專門委員 ... 國科會綠能科技聯合研發計畫之計畫辦公室. 參與國科會之負碳技術工作圈科研技術 ... 施耐德電機產品經理. 於 events.businesstoday.com.tw -

#62.CoCoOffice 個人行動辦公室 CoCoBar台灣官方網站

個人行動辦公室能增加辦公時的隱私性,9mm六角吸音板加強隔音效力讓你在不被打擾的工作環境下, ... 所有開關切插座與網路孔,均採用法國施耐德zencelo古銅色系列。 於 www.cocobar.com.tw -

#63.施耐德電機首屆創新高峰會發表EcoStruxure物聯網平台 - CTIMES

施耐德 電機5月25日假台北萬豪酒店舉辦Innovation Summit Taipei 2018, ... 高雄的義大醫院亦透過EcoStruxure整合管理醫院的用電、營運及資訊系統, ... 於 www.ctimes.com.tw -

#64.850鋼珠筆- 優惠推薦- 2023年6月| 蝦皮購物台灣

【醬包媽】德國施奈德Schneider Refill Topball 850 鋼珠筆替芯 ... 高雄市鼓山區 ... 【現貨】日本斑馬ZEBRA SARASA GRAND 復古色中性鋼珠筆金屬版0.5mm P-JJ56 辦公室. 於 shopee.tw -

#65.高雄施耐德Schneider - 變頻器 - 東星電機有限公司

東星電機有限公司原東星電器五金行,代理施耐德Schneider、台達DELTA、PANASONIC松下、國際牌、西門子SIEMENS、TE、特力美、telemecanique、TECO、KSS、計時器、 ... 於 www.tungsin.com -

#66.Schneider Electric | Taipei - Facebook

在施耐德電機Schneider Electric,我們相信獲取能源及數位技術是人們的基本權利,我們幫助所有人以更少資源 ... 可能是4 個人、大家在讀書、抽屜衣櫃、辦公室和文字的. 於 www.facebook.com -

#67.[歡迎應屆畢業生應徵]法商-施耐德電機現場售後服務工程師

[歡迎應屆畢業生應徵]法商-施耐德電機現場售後服務工程師| 北中南擴大徵才. 有興趣應徵,可直接上104投遞履歷,亦可將履歷表寄至[email protected]. 於 el.cycu.edu.tw -

#68.Dmax 線上看

台中辦公室. ... 具備專業施耐德(Schneider)全系列,西門子(SIEMENS)PLC自動化全系列,菲尼克斯(PHOENIX)全系列,士林電機系列產品,各式自動控制 ... 於 05k5j.mikewhellans.co.uk