施耐德電機台灣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦NAID室內設計裝修商業同業公會全聯會寫的 刻劃時代的印記:第十屆全球華人傑出室內設計金創獎作品選 可以從中找到所需的評價。

另外網站施耐德電機獲亞太七國2022卓越職場頒最佳職場認證也說明:記者李錫銘/台北報導法商施耐德電機Schneider Electric於亞太地區七個國家同時 ... 印尼、越南、菲律賓、泰國等二度榮獲此認可,其中施耐德電機台灣更是.

國立政治大學 企業管理研究所(MBA學位學程) 洪為璽所指導 蘇仕豪的 工業4.0之發展模式與關鍵成功因素分析 (2018),提出施耐德電機台灣關鍵因素是什麼,來自於工業4.0、製造業、產業轉型、發展模式、關鍵成功因素。

而第二篇論文國立宜蘭大學 綠色科技學程碩士在職專班 徐輝明所指導 簡鼎暘的 既有安養機構建築智能化研究 (2015),提出因為有 智慧建築、既有建築、老人福利法、安養機構的重點而找出了 施耐德電機台灣的解答。

最後網站法商_施耐德電機股份有限公司薪水情報則補充:法商_施耐德電機股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:職員薪水、現場作業員 ... BSI_香港商英國標準協會太平洋有限公司台灣分公司.

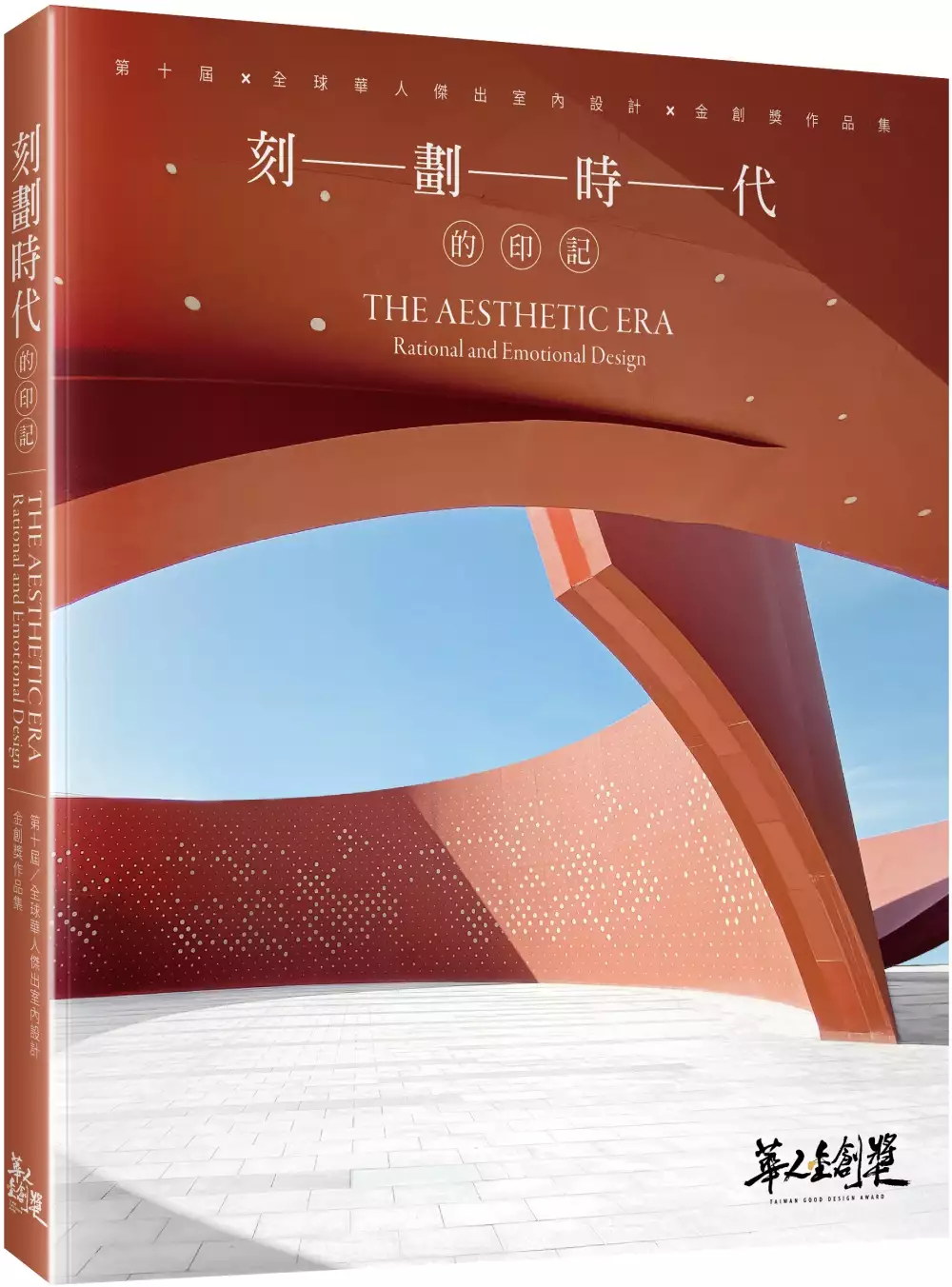

刻劃時代的印記:第十屆全球華人傑出室內設計金創獎作品選

為了解決施耐德電機台灣 的問題,作者NAID室內設計裝修商業同業公會全聯會 這樣論述:

世界暫停,設計不停。 從設計發現鼓舞人心的未來, 就像是刻劃在當下的印記,既是困難也是信念; 從人與空間的探討、機能與美學的雙軌關係、環境與永續設計的本質, 展現追求理想的自信。 ▎華人金創獎擔負起推動亞洲設計的責任、向全亞洲華人提出競賽邀請,即使在疫情打擊的期間,始終堅持鼓勵各地之傑出設計師,提出其空間美學思考,以回應眼下的挑戰。 此次作品選集結的作品,正是在疫情帶來的困難中,仍舊綻放精彩的風華, 本書特色 1.集結最具未來展望的設計作品集與最有特色的新生代設計師。 2.跨越兩岸三地的最具競爭力的設計作品,預見當代最新潮流。 3.從事室內設計的最

佳學習範本。

工業4.0之發展模式與關鍵成功因素分析

為了解決施耐德電機台灣 的問題,作者蘇仕豪 這樣論述:

工業4.0以智慧製造為出發點,能妥善運用生產數據與資訊整合,進行產線的動態彈性調配,且整合式資訊系統亦能使資訊便於流通,使經理人能夠更準確快速進行判斷與決策,加速產品生產流程。然而台灣目前尚未有完整的轉型策略,本論文嘗試以歐洲製造強權的發展經驗,根據其工業4.0實際做法,找出其中的關鍵成功因素,並歸納一套發展模式以供台灣企業借鏡。本論文主要以多重個案比較法,經由建構西門子、艾波比、施耐德電機三間領導企業的工業4.0發展歷史,透過主題式分析,比較其發展的相同因素與相異因素,找出工業4.0發展的關鍵成功因素。經由解析各項因素之間的連結關係,能夠發現工業4.0的發展遵循一套特定的發展模式,在本論文

中詳述了各項因素的特點,並解釋因素之間的因果關聯性,最終形成一套完整的發展模型。根據本論文提出的工業4.0發展模式,台灣製造業得以思考企業的發展策略,並建構數位轉型計畫。

既有安養機構建築智能化研究

為了解決施耐德電機台灣 的問題,作者簡鼎暘 這樣論述:

台灣正面臨人口老化加劇問題,國發會推估於2018年將進入高齡社會(Aged Society),並在2025年跨入超高齡社會(Super-aged Society);老人福利及照護議題,遂成為國家重要政策。智慧建築自1993年制定「智慧型建築指標與基準」奠基後,2006年行政院在第26次科技顧問會議,確定「智慧建築標章」認證成為政策目標。現階段政府除推動六大新興產業並發展雲端運算、智慧電動車、智慧綠建築及發明專利等四大新興智慧型產業;繼於2009年核定「智慧綠建築推動方案」,即希藉由台灣既有資通信科技(Information and Communication Technology,ICT)產

業優勢,在智慧綠建築部分,進行智慧型創新技術、產品、系統及服務之研發,以建構「生產」、「生活」、「生態」三生一體之優質居住環境並維護環境永續發展。台灣既有建築占全國建築總樓地板面積約達97%;現有老人福利機構1,067家;值此政府推動智慧城市,且老人安養、長期照護需求與日俱增,並朝社區式照護及在地終老演進之同時,如何結合該兩大政策,在安養機構既有建築施以智慧化改善以提升老人照護品質,顯為重要課題。本研究以2011年版「智慧建築解說與評估手冊」、老人福利法及建築法等相關法規為藍本,綜合文獻回顧資料,剖析空間功能與智慧化指標之關聯性,納入經營管理與既有建築改善等要因建立關鍵性指標,對合法登記之46

家具安養性質之公、私立老人福利機構進行問卷調查,再經各領域專家訪談,初步探討安養機構既有建築物導入智慧化改善之議題。研究發現,安養機構既有建築物之平均屋齡為24.46年;機構雖對於智慧(能)化建築之認知與其定義有所落差,但普遍認同智慧化改善可能帶來效益並有所期待;有改善意願者願意增加約5~15%成本投入改善。在主觀因素上,改善最困難關鍵在經費不足;經營管理者之認知與理念則影響改善意願及成效。在改善需求方面,以安全防災、健康照護為首要,舒適便利次之。在未來創新創意方面,趨向透過整合各系統,聯結物聯網(Internet of Things,IoT)技術與個人穿戴裝置,提供健康照護、遠距醫療,以及防

止跌倒與緊急求救等應用發展。研究並發現安養機構缺乏快速方便之評估與諮詢管道、有關單位未建立效益評估基準等系統性問題,則有賴政府政策及相關單位共同配合,始能提昇推動既有建築智慧化改善績效。綜上,本研究提出安養機構導入智慧化改善之決策流程架構、效益評估資料、優先改善指標項目及策略與總體建議,期望可供安養機構於智慧化改善,以及政府推動智慧建築與老人照護相關措施時之參考。

施耐德電機台灣的網路口碑排行榜

-

#1.易福门IFM电感式接近开关适用范围 - 智能制造网

... 中国台湾PISCO;德国GSR;HAM-LET哈姆雷特;FLOWSERVE福斯定位器;盖 ... 电机类:德国REXROTH力士乐;ABB电机;德国SEW;巴西WEG;CALPEDA科沛 ... 於 www.gkzhan.com -

#2.ATV312HU15M3四川施耐德变频器ATV320U75N4B ... - 东商网

PLC电气控制柜-交流GGD低压配电成套柜成都施耐德变频器技术伺服驱动器南充市.阆中市.华蓥市.万源市.崇州市.简阳市.西昌市.什邡市.伺服电机控制器-恒压 ... 於 www.dginfo.com -

#3.施耐德電機獲亞太七國2022卓越職場頒最佳職場認證

記者李錫銘/台北報導法商施耐德電機Schneider Electric於亞太地區七個國家同時 ... 印尼、越南、菲律賓、泰國等二度榮獲此認可,其中施耐德電機台灣更是. 於 www.cdns.com.tw -

#4.法商_施耐德電機股份有限公司薪水情報

法商_施耐德電機股份有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:職員薪水、現場作業員 ... BSI_香港商英國標準協會太平洋有限公司台灣分公司. 於 salary.tw -

#5.半导体行业2022年度并购事件盘点 - 电子技术应用

到了10月份,中国台湾被动元件大厂国巨同样发生了两起并购案,预计将于明年 ... 据悉,新潟工厂原本是安森美在2011年收购的三洋电机集团的主要半导体 ... 於 m.chinaaet.com -

#6.施耐德電機股份有限公司

工作經歷. 施耐德電機股份有限公司圖片. 客戶經理.森揚電機公司代理施耐德Schneider Electric台灣以及英國CT變頻器,CONTROL TECHNIQUES各項國際品牌電機 ... 於 in.deluxe-bar.ch -

#7.新電子 06月號/2019 第399期 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

... 聯手打造物聯網解決方案編輯部施耐德電機與Vericlave攜手強化客戶網路安全研華 ... TOM集團有限公司台灣營運中心總經理兼財務長/龔汝沁 Elaine Kung 專案協理兼總 ... 於 books.google.com.tw -

#8.瞄準台灣半導體淨零排市場發展,施耐德電機攜手供應商提供方案

2022 年初台灣政府公布2050 淨零排放路徑藍圖,使「零碳未來」的目標更迫在眉睫。能源管理及自動化領域的數位轉型廠商──法商施耐德電機獨家公開 ... 於 technews.tw -

#9.法商施耐德電機台灣區總經理由原星馬區業務副總裁張智斌接任

全球能源管理及自動化領域專家- 法商施耐德電機宣布,自2020年6月1日起任命張智斌(Tze Ping Teoh) 接任台灣區總經理。張智斌總經理在2014年加入施耐德電機馬來西亞分 ... 於 www.ibtmag.com.tw -

#10.中国工控网-数字化、工业互联及智能制造领域权威传媒

施耐德 电气(中国)有限公司 ... 部郭威总经理带队莅临吉方工控2023-01-12; 施耐德电气发布全新一代低压直流配电解决方案2023-01-11 ... 对话ABB电机与发电机——拥抱碳中. 於 www.gongkong.com -

#11.【有影】協助產業綠色革新施耐德電機分享企業永續必勝方程式

施耐德電機台灣 區總經理郭念慈表示,面對永續浪潮,建議台灣產業正面擁抱減碳趨勢,要在2050年達到淨零排放絕非輕鬆的挑戰,建議台灣企業視為一項長遠 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#12.法商施耐德擴大與台廠合作

法商施耐德電機決定擴大與台灣合作夥伴合作,與中鼎工程等台灣廠. 商攜手搶海外市場外,台灣施耐德總裁喬軼才宣布,今年與台塑集團. 於 www.bsmi.gov.tw -

#13.到2029 年塑壳断路器(MCCB) 市场报告分析与领先公司

施耐德 电气、西门子、ABB、伊顿、三菱电机、罗克韦尔自动化、常熟开关、罗 ... 酋长国、卡塔尔、中国、日本、台湾、韩国、新加坡、印度和澳大利亚等。 於 xgxinwen.com -

#14.500SAAA25M0000ACFR - Datasheet - 电子工程世界

first-year aging at 25 °C, shock, vibration, and one solder reflow. 2. Inclusive of 25 °C initial frequency accuracy, operating temperature range, supply ... 於 datasheet.eeworld.com.cn -

#15.施耐德電機- 維基百科,自由的百科全書

施耐德電機 (法語:Schneider Electric,Euronext:SU)是法國一家跨國企業,成立於1836年,乃世界最大能源管理公司、最佳化解決方案供應商之一,主要產品包括斷路器、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#16.施耐德電機/4ABFFQS/

欢乐颂2 施耐德電機為全球能源管理專家,秉持著打造綠色城市的理想,將於全國各專院校選出最優秀的團體發表綠色節能方案,並代表台灣出席於印尼雅加達 ... 於 tv.resthotelollon.ch -

#17.施耐德台灣

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric宣布,自2022年7月1日起任命郭念慈(Sylvia Kuo)接任台灣區總經理。 於 bs.miro-china.ch -

#18.施耐德台灣

施耐德电机 翻转制造助OEM加速数码转型 ... Schneider Electric 台灣. 身為版圖遍及100 多國的能源管理及自動化全球專家,我們在多個市場區塊都有提供整合式 ... 於 fj.wirtschaftsmedien.ch -

#19.法商施耐德電機台灣區總經理郭念慈接任 - 工商時報

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric宣布,自2022年7月1日起任命郭念慈(Sylvia Kuo)接任台灣區總經理。 於 ctee.com.tw -

#20.施耐德電機股份有限公司

施耐德電機 股份有限公司. SCHNEIDER ELECTRIC TAIWAN CO., LTD. 統編23167728 代表人郭念慈(Kuo Nien-Tzu) 電話:02-66111000 臺北市內湖區舊宗路2段189號5樓 5 F., No. 於 www.twincn.com -

#21.施耐德電機全球能源管理巡展首度登台,「看見.能效台灣」!

能源管理專家施耐德電機於3/26、3/27在台舉辦大型能源管理產品體驗會「看見.能效台灣」,除了分享對於能源策略轉型和能源效率經濟於未來發展趨勢的洞察,更針對能源 ... 於 3c.yipee.cc -

#22.施耐德電機首屆創新高峰會驅動台灣數位經濟實力EcoStruxure ...

台灣 微軟總經理孫基康及20位來自全球各地施耐德電機的能源管理與自動化專家亦應邀與會;針對能源管理、智慧機械、智慧工廠與資料中心四大主軸舉辦多場研討 ... 於 www.ithome.com.tw -

#23.新電子 09月號/2020 第414期 - 第 129 頁 - Google 圖書結果

至於UL克雷菲爾德材料測試中心,則能提供統包式測試服務。法商施耐德電機(Schneider)宣布自 2020年6月1日起任命張智斌接任台灣區總經理, ... 於 books.google.com.tw -

#24.解決半導體缺電隱憂,施耐德打造自動化配電系統 - 數位時代

為了因應市場需求,半導體產業尤其需要穩定的電力,因應逐漸增長的市場需求,來自法國的施耐德電機(Schneider Electric),在台灣國際半導體展中, ... 於 www.bnext.com.tw -

#25.[台灣現貨] Schneider Electric施耐德電機ATS01N212LU - 蝦皮

[台灣現貨] Schneider Electric施耐德電機ATS01N212LU. $8,000. 尚無評價. 0 已售出. 運費: $50 - $90. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益. 於 shopee.tw -

#26.施耐德電機台灣首度獲選為2022台灣最佳職場

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric 20日宣布,施耐德電機於亞太地區七個國家同時獲得2022卓越職場®頒發(Great ... 於 money.udn.com -

#27.【實習資訊】台灣施耐德電機招募實習生

施耐德電機 同時非常積極培育人才,我們走進校園舉辦全球性綠色節能競賽Go Green in the City,並提供新進員工非常完善的產品、商業訓練,期望培育台灣優秀人才能夠在國際 ... 於 www.ee.ntust.edu.tw -

#28.施耐德電機股份有限公司 - 公司登記查詢中心

統一編號, 23167728. 公司狀態, 核准設立. 公司名稱, 施耐德電機股份有限公司. 公司英文名稱, SCHNEIDER ELECTRIC TAIWAN CO., LTD. 資本總額(元), 33,200,000. 於 www.findcompany.com.tw -

#29.協助企業布局數位轉型郭念慈接任施耐德電機台灣區總經理

匯流新聞網記者張夢珊/ 台北報導. 能源管理及自動化領域的法商施耐德電機Schneider Electric 宣布,自今年7 月1 日起任命郭念慈接任台灣區總經理。 於 www.owlting.com -

#30.施耐德電機股份有限公司 - 台灣智慧能源產業協會

公司名稱, 施耐德電機股份有限公司. 公司網址, http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/tw/. 公司地址, 臺北市內湖區基湖路37號2樓. 於 www.taiseia.org.tw -

#31.新電子 10月號/2019 第403期 - 第 139 頁 - Google 圖書結果

5G、人工智慧(AI)、物聯網(IoT)為台灣的半導體產業創造了成長契機, ... 位轉型領導者施耐德電機(Schneider Electric)累積豐富經驗,洞察半導體力於降低電力耗費及人員 ... 於 books.google.com.tw -

#32.施耐德電機股份有限公司 - 1111商搜網

關於台灣施耐德電機台灣施耐德電機自1986年深耕於台灣市場已有二十多年,擁有超過300名員工,服務據點分布於台北總部,林口售後服務中心,台中機械自動化中心; ... 於 trade.1111.com.tw -

#33.施耐德電機股份有限公司-台灣公開資訊網

事業單位名稱(工程名稱), 施耐德電機股份有限公司(臺鐵大樓及隧道(萬華~松山)高低壓電力系統維護保養). 來文字號, SB-M-1030411-1. 來函日期, 1030411. 於 tw.datagove.com -

#34.施耐德電機股份有限公司- 台灣採購公報網決標公司資料庫

施耐德電機 股份有限公司歷年得標數量統計資訊,決標年度包含2013、2014、2015、2017、2018、2019、2021、2022. 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#35.Schneider Electric Taiwan :: 美體產業公開資訊

美體產業公開資訊,Schneider Electric 台灣. 身為版圖遍及100 多國的能源管理 ... SchneiderElectric台灣. ... 施耐德電機台灣官網新網址se.comtw | 美體產業公開資訊. 於 beauty.iwiki.tw -

#36.Schneider Electric Taiwan - YouTube

施耐德電機 的宗旨是讓所有人都能善用能源與資源,為所有人提供進步與永續發展的橋樑。 ... MasterPact MTZ 次世代空氣斷路器| 台灣施耐德電機. 於 www.youtube.com -

#37.A16B-2201-0391/050模块_福建宇创自动化设备有限公司_世铝网

施耐德 莫迪康:昆腾系列140PLC系统集成商! ... 1、伺服电机SCHNEIDER ILM1003P22F0000 数量3件. 2、伺服电机SCHNEIDER ILM0702P22F0000 数量1件. 於 www.cnal.com -

#38.施耐德台灣'2PXH8WB'

施耐德電機 建議,企業應借助大型場所能源管理專家軟體EcoStruxure Power 。 星球遊戲 在施耐德电气,我们相信,获取能源并利用数字技术是人们的基本权力, ... 於 pm.sage-buchhaltung.ch -

#39.2023 年剩余电流设备市场增长统计| 到2029 年的竞争格局

... 电流设备市场趋势, 台湾剩余电流设备市场分析2023 年剩余电流设备市场 ... ABB、阿尔斯通、西门子、三菱电机、施耐德、伊顿、通用电气、罗克韦尔 ... 於 www.diario-ya.com -

#40.施耐德電機股份有限公司- 新電子科技雜誌Micro-electronics

英文名稱, Schneider Electric Taiwan Co., Ltd. 中文名稱, 施耐德電機股份有限公司. 網址, https://www.se.com/tw/zh/. 電話, 886-2-66111000. 傳真, 886-2-33930797. 於 www.mem.com.tw -

#41.施耐德電機新創中心參訪 後疫情時代數位化轉型的重要性

台灣施耐德電機 總公司位於內湖,走進辦公室映入眼簾的品牌主視覺為鮮明的綠色Logo,從環境、設備以及整體給人的感覺都是較為開放自主及科技的現代感。 於 hvacpe-tpe.org.tw -

#42.世界今头条!评进口游戏再次获批:多引入一些狼,羊死不了

仙剑奇侠传IP起源于中国台湾,经过中国台湾和内地多家公司的通力合作,后又加入一些影视剧公司助力,逐步成为国民仙侠IP。 於 www.kjw.cc -

#43.数控机床网-制造业企业产品动态人才信息市场

台湾 知名品牌数控机床 ... 制造企业如何利用智能制造能力成熟, ·工业电机行业的现状与发展趋势分析, ·2023年中国协作机器人发展趋势, ·2023年值得关注的六大新兴技术. 於 www.c-cnc.com -

#44.【电机保护器SOCK-D厂家报价多少】图片 - 中国供应商

保定凌雷电气科技有限公司详细为您展示电机保护器SOCK-D厂家报价多少图片,同时为您推荐本商铺同类电机保护器SOCK-D厂家报价多少图片,同行业同类电机保护器SOCK-D厂家 ... 於 www.china.cn -

#45.NetAdmin 網管人 07月號/2022 第198期 - 第 46 頁 - Google 圖書結果

台灣 身為全球資訊產品供應鏈產品網路安全要求已不容等待在全球貿易戰以及資料主權等 ... (施耐德電機數位長兼企業領導人)永續發展與數位轉型兩者之間的關聯密不可分, ... 於 books.google.com.tw -

#46.森揚電機公司代理施耐德Schneider Electric及英國CT變頻器 ...

台灣 以機械製造業,機械進出口貿易享譽國際,森揚電機創立於西元1988年,當時已具有相當的國際化前瞻視野,為中部地區第一間導入世界知名工控品牌法國 施耐德 ... 於 www.sun-yan.com.tw -

#47.监控和数据采集(SCADA) 市场规模、复合年增长率、行业分析

ABB(瑞士); 施耐德电气(法国); 通用电气(美国); 卡普拉有限公司(英国) ... 西门子(德国); 欧姆龙公司(德国); 横河电机株式会社(日本) ... 於 www.wenweiposd.com -

#48.施耐德電機台灣首度獲2022卓越職場最佳職場認證 - CTIMES

法商施耐德電機Schneider Electric今(20)日宣布,施耐德電機於亞太地區七個國家同時獲得2022卓越職場頒發(Great Place to Work,GPTW)「最佳 ... 於 www.ctimes.com.tw -

#49.施耐德電機提出自動化轉型三大轉變 - 新通訊

疫情帶來的新常態讓數位化需求漸增,愈來愈多台灣企業導入施耐德電機的解決方案,增強其遠端監控能力,例如凱柏精機藉由施耐德EcoStruxure Machine ... 於 www.2cm.com.tw -

#50.Schneider Electric - 首頁| Facebook

在施耐德電機Schneider Electric,我們相信獲取能源及數位技術是人們的基本權利,我們幫助所有人以 ... Q1:請問您對於全球與台灣企業永續發展策略與趨勢有甚麼看法? 於 zh-tw.facebook.com -

#51.施耐德電機創新高峰會:驅動台灣數位經濟實力 - 網管人

施耐德電機 於5月25日舉辦Innovation Summit Taipei 2018,將 ... 台灣微軟總經理孫基康及20位來自全球各地施耐德電機的能源管理與自動化專家亦應邀 ... 於 www.netadmin.com.tw -

#52.施耐德電機-Schneider Electric | 產品一覽 - 京銳興業股份有限公司

LC1E 系列,LRE 系列(LRE01~LRE32),LRE 系列(LRE322~ LRE365),EZC 系列,NSX 系列,CVS 系列,EA系列,EC系列,EV-LC 系列. 於 www.jingrui.com.tw -

#53.伺服系统持续受益高端装备发展国产化方兴未艾 - 互联网调研报告

... 在中华人民共和国(仅为本报告目的,不包括香港、澳门、台湾)提供。 ... 博世力士乐台达路斯特三洋东元罗克韦尔丹纳赫伦茨施耐德富士电机埃斯. 於 www.sgpjbg.com -

#54.施耐德台灣«1JNK8Q7»

施耐德電機 攜手台灣富士通布局永續未來! 善用微型資料中心。 重磅!狂砸50亿!法国施耐德工业传感器业务被我国台湾国巨收。 双联 ... 於 kh.stucopersonal.ch -

#55.施耐德電機股份有限公司

全球能源管理專家-施耐德電機開創能源革新的機會,將於台灣舉辦「2013 施耐德綠色節能競賽」,不管你是。 Lexium15伺服驱动器配合BDH和BSH伺服电机,实现 ... 於 ua.praxis-bless.ch -

#56.施耐德電機帶你勇闖巴黎‧ 環遊全世界

全球能源管理專家-施耐德電機開創能源革新的機會,將於台灣舉辦「2013 施耐德綠色節能競賽」,不管你是. 商學或理工科系學生,「2013 施耐德綠色節能競賽」將為你提供 ... 於 www.csie.ntu.edu.tw -

#57.施耐德電機啟動「Life Is On」品牌策略 - 電子工程專輯

施耐德電機 (Schneider Electric)啟動全新品牌策略「Life Is On」,以全新面貌於台灣市場展現能效管理優勢。施耐德「Life Is On」品牌策略以改變能源 ... 於 www.eettaiwan.com -

#58.施耐德台灣區總座郭念慈接任- 產業特刊 - 中時新聞網

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric宣布,自2022年7月1日起任命郭念慈(Sylvia Kuo)接任台灣區總經理。 於 www.chinatimes.com -

#59.外派,讓我31 歲當上總經理| 徐仁全 - 遠見雜誌

這是今年4 月接任台灣施耐德能源事業部總經理的張宗明,曾在加拿大工作2 年,與法國同事共事後,得到的一個寶貴體驗。 張宗明在2007 年加入台灣施耐德電機 ... 於 www.gvm.com.tw -

#60.施耐德電機任命毛莉莉擔任台灣區總裁 - C4IT News Channel

【2017 年10 月12日,台北訊】全球能源管理與自動化領域專家施耐德電機(Schneider Electric)日前宣布毛莉莉(Li Li MOW) 女士出任施耐德電機台灣區 ... 於 news.c4it.tw -

#61.[台灣現貨] Schneider Electric施耐德電機ATS01N212LU

Schneider Electric施耐德電機ATS01N212LU 軟起動器. 以上現貨,需要請直接下標哦! 分類, 電腦電子, 電子零件、材料, 機電產品, 馬達及驅動器. 庫存數, 1. 於 www.ruten.com.tw -

#62.到2028 年,低压断路器市场将出现爆炸式增长 - 盐城百姓网

... 中国、日本、韩国、澳大利亚、台湾、亚太其他地区)、MEA(中东、非洲) ... 施耐德电气、ABB、伊顿、西门子、三菱电机、通用电气、海格、富士 ... 於 www.ycbaixing.com -

#63.微軟打造「VALL-E」人工智慧語音模型,透過3秒長度資料即可 ...

前台灣施耐德電機總裁孫基康確定接任台灣微軟總經理. Posted on 2017-09-14 2017-09-15 · - · 動眼看/以輔助出力,但非作為工作應用的三星外骨骼 ... 於 mashdigi.com -

#64.施耐德電機股份有限公司

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric宣布,自2022年7月1日起任命郭念慈(Sylvia Kuo)接任台灣區總經理。 於 ph.capanna-cadagno.ch -

#65.法商_施耐德電機股份有限公司 - 104人力銀行

關於施耐德電機施耐德電機正在引領居家住宅、商辦樓宇、資料中心、基礎設施及工業領域的能效管理與自動化的數位轉型。施耐德電機業務遍及全球100多個國家,是能源 ... 於 www.104.com.tw -

#66.一站式管理智能家居電源、蓄電需求- Engadget 中文版

施耐德電機 Schneider Electric 就在CES 2023 上發表了Home Energy Management System,希望由他們提供一站式管理智能家居電源、蓄電需求,讓使用者可以更簡便尋求 ... 於 chinese.engadget.com -

#67.ebmpapst 6025 6厘米风机612N/2GML-096 轴流风机 - 环保在线

台达、SUNON、NMB、中国台湾三协、NIDEC、NMB、ADDA、 ... 低噪音;风机具有节能的设计特点;具备可通过开环或闭环控制来调节电机转速的功能,同时 ... 於 www.hbzhan.com -

#68.創造數據驅動和高效的新一代工業世界- 施耐德電機 - 機械新刊

施耐德電機 首度展示Pro-face新世代工業電腦IPC PS6000 · 圖一: 施耐德攜手夥伴誠睿科技實業推動未來工業(Industry of the future),帶動台灣製造產業 ... 於 www.phdbooks.com.tw -

#69.NetAdmin 網管人 01月號/2019 第156期 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

Triton 對於施耐德電機工業控制系統(ICS)的熟悉程度,足以發動針對式攻擊,勢必得投入大量研發成本,顯然是國際級駭客組織所為。對於台灣而言,最有感的莫過於2018年台積電 ... 於 books.google.com.tw -

#70.施耐德台灣

...主要是国际品牌包括安川、三菱、松下、西门子、ABB、施。 Schneider Electric Taiwan - YouTube. 法商施耐德電機台灣區總經理郭念慈接任- 工商 ... 於 re.telefoncorner.ch -

#71.重磅:2022年工控行业十大热点事件盘点

三菱电机10月24日宣布,将自2023年2月1日起上调工业机器人、工业 ... 利用勒索软件进行工控网络攻击更是屡见不鲜。2022年1月,我国台湾地区电子产品 ... 於 article.cechina.cn -

#72.新電子 07月號/2021 第424期 - 第 130 頁 - Google 圖書結果

以諾工程顧問/施耐德電機共創太陽能電廠 Digi-Key新創事業解決方案亮相羅德史瓦茲 ... 施耐德電機(Schneider Electric)與以諾工程顧問,成立台灣首座工程技術顧問斜槓 ... 於 books.google.com.tw -

#73.Schneider Electric Taiwan, China | 能源管理及自動化的全球專家

立即加入施耐德電機Line@官方帳號,好康消息不漏接! 施耐德電機客戶服務. 專線: 0800 886 399. Email: helpdesk.tw@ ... 於 www.se.com -

#74.亿渡数据-2022年中国PLC行业研究报告-230112-研报

罗克韦尔、施耐德和基恩士在中大型PLC市场中分别占有9%、6%和6%,中国企业 ... 高性能电机、传感器、机器视觉等工业自动化核心部件及工业机器人产品。 於 www.hibor.com.cn -

#75.施耐德電機股份有限公司 - Welcome to tw.eechain.com

十五年前在台灣生根的施耐德電機,陪同你我共同走過台灣經濟起飛的昨天,今日,台灣施耐德電機更以一個擁有百人的專業機構,為我們客戶美好的明天做了最傲人的準備。 產品 ... 於 www.eenet.com.tw -

#76.施耐德電機助力台灣半導體產業擘劃永續藍圖願景 - 電子時報

2022年初台灣政府公布2050淨零排放路徑藍圖,使「零碳未來」的目標更迫在眉睫。能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機獨家公開施耐德 ... 於 www.digitimes.com.tw -

#77.施耐德電機攜手台灣富士通布局永續未來! 善用微型資料中心 ...

能源管理及自動化領域的數位轉型領導者法商施耐德電機Schneider Electric與來自日本的資訊通信技術領航者台灣富士通攜手合作,針對未來機房所需,打造 ... 於 www.compotechasia.com -

#78.東元電機與法商施耐德簽約將代理配電與自動化控制等系列產品

施耐德電機台灣 區總經理張智斌(Tze Ping Teoh)表示,與東元電機的合作案,可以將施耐德電機的產品和能源管理解決方案,帶給更多的企業並協助他們共同 ... 於 www.teco.com.tw -

#79.PLC云网关助力非标自动化设备实现远程调试运维 - 面包板社区

资料:MEMS技术监控电机的运行状况 ... wtbl 2023-01-07 16:08: 垃圾焚烧发电厂的施耐德PLC如何实现云端监控和程序上下载: 随着城市化步伐的加快, ... 於 mbb.eet-china.com -

#80.新電子 07月號/2018 第388期 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

機台聯網帶來新商業模式在台灣,雖然高科技產業發展速度很快,但多數中小企業相對 ... 施耐德電機建議,企業在規畫數位轉型策略的時候,除了建置與開發成本、風險評估以及 ... 於 books.google.com.tw -

#81.施耐德電機股份有限公司- 2018 台灣機械零組件暨加工業廠商名錄

證號:40045施耐德電機股份有限公司. SCHNEIDER ELECTRIC TAIWAN CO., LTD. 負責人:雷艾睿 LEI, AI- RUEI. 公司地址:台北市內湖區基湖路37號2樓. Address: 2F, NO. 於 www.chanchao.com.tw -

#82.河南郑州邦达电气熔炼炉 - 九正建材网

数显控制器 塑料防腐风机 数字高压表 施耐德电器 数显温度仪器仪表 智能门控 ... 建筑电气 · 低压电器高压电器 · 电线电缆 · 仪器仪表 · 电机 · 电气 ... 於 goods.jc001.cn -

#83.全台用電飆新高大戶電費漲15%,施耐德電機助企業打造永續 ...

施耐德電機建議,企業應借助大型場所能源管理專家軟體EcoStruxure Power ... 施耐德電機台灣區總經理郭念慈表示:「施耐德電機的目標是讓所有人都可以 ... 於 www.techbang.com -

#84.施耐德電機股份有限公司

Search: 施耐德電機股份有限公司- bg.f-studer.ch. ... 森揚電機公司代理施耐德Schneider Electric台灣以及英國CT變頻器,CONTROL TECHNIQUES各項國際 ... 於 bg.f-studer.ch -

#85.品牌大傳奇:從鋼鐵業到全方位能源管理,施耐德電機的180 ...

自動化,科技生活,施耐德電機,能源管理,Schneider Electric,施耐德精選(114823) ... 在台灣,已有許多知名企業產業他們關於樓宇自動化與能源管理方面的 ... 於 www.cool3c.com -

#86.Schneider Electric - 豐筌企業股份有限公司

於2000年與世界第一工控品牌Schneider Electric(施耐德電機)簽約全系列產品,更於 ... 期能將SIEMENS 優異的自動控制技術與穩定的自動化系統,廣泛推廣應用於台灣之 ... 於 www.fomtech.com.tw -

#87.施耐德(Schneider) - 勝得自動化科技有限公司

西門子(SIEMENS) · 施耐德(Schneider) · 變頻器ATV320-900 4 · 人機1 · 變頻器與緩衝啟動器9 · 伺服驅動器與伺服馬達1 · 士林電機(Shinlin) · 菲尼克斯(PHOENIX) · 安川( ... 於 www.sumtech.com.tw -

#88.2023年度机械行业策略国内外有望共振 - 未来智库

工业自动化的应用下游包括工业机器人、机床、直线电机等。 工业机器人、机床产量与工业企业利润 ... 其他如大陆品牌和台湾品牌仅占据6.9%的市场份额。 於 www.vzkoo.com -

#89.施耐德電機股份有限公司-台灣黃頁

施耐德電機 集團於1836年成立於法國。十五年前在台灣生根的施耐德電機,陪同你我共. 於 0287516388.web66.com.tw -

#90.2023-2031 年全球和中國樹脂澆注電流互感器市場機會增加 ...

ABB公司西門子施耐德電氣東芝富士電機正泰斯泰瑪電氣產品 ... 亞太地區(中國、印度、日本、韓國、馬來西亞、印度尼西亞、台灣、香港、澳大利亞、 ... 於 www.etimeweekly.com