三民主義意思的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蕭公權寫的 中國政治思想史(三版)(上、下) 和馬寧的 無愧人生──矢志抗日、熱衷教育的馬元放都 可以從中找到所需的評價。

另外網站五權憲法與三民主義之研究也說明:國父的意思也正是如此。他說: 「五權憲法是根據三民主義的思想,用來組織國家的。 好像一個 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和秀威資訊所出版 。

國立臺灣師範大學 環境教育研究所 張子超所指導 王文輝的 以植物為主要媒材的立體造型手工藝創作之研究 (2021),提出三民主義意思關鍵因素是什麼,來自於植物材料、手工藝品、立體造形、環境教育。

而第二篇論文中國文化大學 國家發展與中國大陸研究所國家發展組 李孔智所指導 常桂蓮的 國民黨菁英階層對大陸政策認知之分析 (2021),提出因為有 兩岸關係、新功能主義、菁英、認知、⼤陸政策的重點而找出了 三民主義意思的解答。

最後網站台灣解嚴30年:平民生活的記憶- BBC News 中文則補充:戒嚴令讓政府得以對台灣實施戰爭緊急狀態時的軍事控管,人民的言論、出版、集會、旅行自由受限,社會上實施「三民主義」意識形態教育,對於所有可能 ...

中國政治思想史(三版)(上、下)

為了解決三民主義意思 的問題,作者蕭公權 這樣論述:

《中國政治思想史》共五編二十五章,上起先秦,下至辛亥。從政治思想的歷史背景,可分為封建天下之政治思想、專制天下之政治思想與近代國家之政治思想三大部分;依政治思想的演變趨勢,則分為創造、因襲、轉變及成熟四個時期。 全書所論及的古今學者六十餘人,文獻資料極為豐富。蕭公權先生採政治學的觀點,用歷史學的方法,敘述晚周以來兩千五百年間的政治思想。體例以時代為經,以思想派別為緯,取材則以前人著作之最有理論價值者為主。闡釋各家思想,力求態度客觀。偶有評論,也是意在辨明其歷史地位,而非任意抑揚,臆斷得失。

三民主義意思進入發燒排行的影片

黃埔軍校,是中國軍事家的搖籃,國民革命的聖地。它與美國的西點軍校、英國的皇家軍事學院、俄國伏龍芝軍事學院被稱為世界四大著名軍校。 中國自辛亥革命以來,歷經了北伐戰爭、土地革命、抗日戰爭和解放戰爭。在漫長的革命戰爭中,黃埔軍校畢業生的學員走著兩條不同的道路。在中國人民解放軍十位元帥中有五位出自黃埔軍校,他們是葉劍英、聶榮臻、陳毅、徐向前和林彪。有人說,中國現代戰爭是黃埔軍校師生自己打自己。這結論是簡單了一些,但從戰爭雙方共產黨和國民黨的主要將領看,也有一定的道理。這些歷史事實使軍校蒙上了一層神秘的色彩。因此,吸引了不少各界人士來此參觀與研究。黃埔軍校是孫中山先生在中國共產黨和蘇聯政府幫助下創辦的一所新型的軍事政治學校。1924 年6 月16 日舉行開學典禮,孫中山在開學演講中提出“創造革命軍,來挽救中國的危亡”作為辦校宗旨。軍校有三位最高的領導人:校總理孫中山、校長蔣介石、黨代表廖仲愷。軍校在長洲島共辦了 7 期,1930 年遷往南京,後又遷往成都和臺灣。

紀念館是兩層洋房式中西結合的建築,原為清朝末年的海關樓,牆上嵌有“孫中山先生故居”字樣。1952 年維修時,把木樓梯從西側改到室內。樓內陳列的《小樓昨日》、《孫梅軼史》和照片以及其它陳列物,可以比較詳細地瞭解到軍校昔日的風采,還有孫中山和他的日本友人梅屋莊吉的故事。孫總理紀念碑建於1928 年,1930 年落成。碑的造型可以說是獨具匠心,構思非常巧妙的。它遠看猶如一個巨大的“文”字聳立天穹。孫中山名文,碑上的“文”字則暗含了孫文的意思。碑座正面刻有“親愛精誠”,“親愛精誠”是軍校的校訓。 大家請看碑座:底下7 級,上層5 級,中間隔有較長的平級將其截然分開,這7 級代表軍校在此地辦了7 期,而5 級則代表軍校師生共參加了五次戰役,且全部獲勝。 請抬頭望這座銅像。 宛如他生前站在講臺上講述“三民主義”的原理。銅像是孫中山先生生前的好友、日本友人梅屋莊吉贈送的。他委託雕刻家牧田祥哉塑造。最後由於經費困難,只鑄成四尊,一尊放在這裡,其餘三尊則放在廣州中山大學、南京中山陵和澳門孫中山紀念館。四尊銅像都是一模一樣的,均高3.9 米,重約1 噸。 請看碑身四周:正面刻有“孫總理紀念碑”六個隸體大字,是胡漢民的筆跡。東面刻著“和平、奮鬥、救中國”。碑身背面刻的總理像贊,它是孫中山革命一 生的寫照,也是師生繼承孫中山遺志的誓言。西面刻的是總理訓詞。1927 年國民黨定都南京後,“總理訓詞”便成為中華民國國歌。

以植物為主要媒材的立體造型手工藝創作之研究

為了解決三民主義意思 的問題,作者王文輝 這樣論述:

綠色工藝精神蘊含自然、循環、再生、生命力等元素,是一股清新的當代工藝潮流。每種植物的莖、葉、花、果實、種子都各有其特色,經乾燥後的植物材料是一種非常好的媒材,只要運用這些特色進行創作,就會完成一些令人驚豔的創作,而這些創作也符合綠色工藝之精神。本研究是使用經乾燥後植物之枯枝、落葉、落果等自然素材進行動物立體造型手工藝創作,研究中會探討植物材料的取得方式、處理方法、整理方法、分類收藏等,並透過市集擺攤展示這些創作出的手工藝品。研究結果發現,以植物為主要媒材,經觀察模仿動物的形象,運用想像力、創造力,可以創作出動物造型的手工藝作品。尤其植物材料轉變為動物造型手工藝品,兩者之間的反差,會有令人意想

不到的驚奇感,促使人們想要參觀這些作品,也是以另一種方式呈現出植物所能展現的魅力,讓更多人體會到大自然的奧妙。依本研究之研究結果,建議可以發展立體動物造型之文創商品,或是將以植物為主要媒材之創作成果,轉化為環境教育課程。關鍵詞:植物材料、手工藝品、立體造形、環境教育

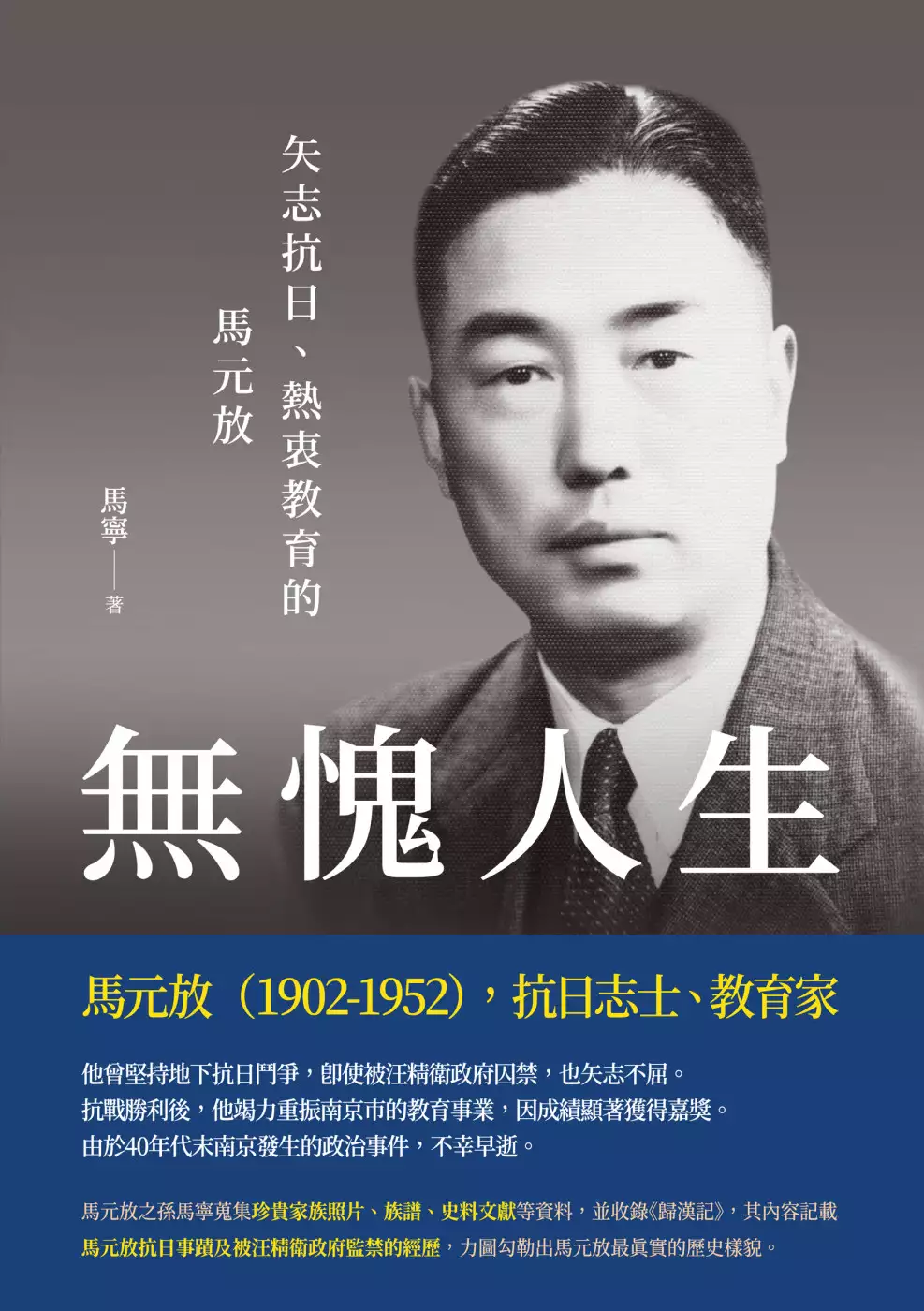

無愧人生──矢志抗日、熱衷教育的馬元放

為了解決三民主義意思 的問題,作者馬寧 這樣論述:

「我是早已抱定了一死的決心,和敵偽奮鬥到底,要使敵偽知道國中並非無人。」──馬元放 1902年出生於江蘇省武進縣的馬元放,在中國國民黨中擔任諸多要職。抗日戰爭時期,領導江蘇省國民黨黨務系統的地下抗日鬥爭。後遭出賣,被汪精衛政府逮捕羈押三年餘,但他始終堅貞不屈;抗戰勝利後,他當選為國民黨中央執行委員,後被任命為南京市副市長兼教育局局長,推行實施多項政策,例如:搶救學荒、制定教育發展草案、培養穩定師資、提高教學品質等,成功重振戰後南京市的教育事業。 國共內戰後,他放棄赴臺,居留上海。因1946年南京「下關事件」及1947年南京「五二〇」、「六二」學生運動之政治事

件,於50年代初離世。然而,他真的有罪嗎?根據檔案文獻中承載的歷史真相,本書將揭示馬元放的真實人生。 作者馬寧是馬元放之孫,為還原馬元放真正的歷史樣貌,曾前往中國第二歷史檔案館、江蘇省及南京市檔案館、南京上海等地圖書館,甚至在2013年來到臺灣,走訪臺北的中央研究院近代史研究所、國史館、中國國民黨中央文化傳播委員會黨史館、圖書館、武進同鄉會。此外,還拜訪了海峽兩岸瞭解馬元放的先輩與學者。本書不但是馬元放的個人傳記,也體現民國建都南京之初期市政建設、江蘇省抗戰教育,以及抗戰勝利後南京教育的部分歷史片段。 另外,本書亦收錄馬元放於1944年出版的《歸漢記》,並特別新增注釋。該書回憶其在

抗日期間,被汪精衛政府監禁在看守所、感化院的經歷,以及在敵後工作的種種情況。《歸漢記》不僅可作為珍貴的抗戰史料,也具有一定的文學藝術價值。 本書特色 ★馬元放之孫馬寧根據珍貴家族照片、族譜及往返兩岸各地檔案館、圖書館與同鄉會蒐羅之資料,完整呈現馬元放的一生。 ★書中收錄1944年馬元放的作品《歸漢記》(特邀南京師範大學徐克謙教授作注)。

國民黨菁英階層對大陸政策認知之分析

為了解決三民主義意思 的問題,作者常桂蓮 這樣論述:

兩岸關係對於臺灣與⼤陸的重要性,已是學界不需多加強調的共識,創造美好的、融洽的兩岸關係也是所有關⼼兩岸、身置兩岸的學者們的共同夙願。起源於西⽅的區域整合理論,多次被用來分析之於兩岸關係的適用性,關鍵在於兩岸非常特殊的歷史與現實政治關係,⽽整合理論最初的設想,即由下層經濟與部門合作⽽促⽣上層政治層面的整合,這種情況並不能完全適於用兩岸的情形,有意思的是,兩岸近幾⼗年間經常出現政冷經熱的狀態,甚⾄是政治⼒⼲預下經濟熱度不減。這其間最值得關注的,就是不同政黨對⼤陸政策的主張,甚⾄是同⼀政黨對⼤陸政策的主張也隨著時間空間的變化⽽有所改變,兩岸關係的冷暖也就隨之起伏跌宕,比如ECFA所引發的「太陽花」

事件,理論上是由下層經濟合作可以促進區域間的進⼀步整合,然⽽事實完全相反,因為政治⼒的介⼊,出⼈意料的發⽣「溢回」效應。社會現實的複雜程度遠遠超過學術理論預設的情境,但可以由區域理論發展⽽來的新功能主義中政治菁英在區域整合中所起到的關鍵影響⼒之理論來解釋。民進黨與國民黨的⼤陸政策可謂是涇渭分明,研究者更感興趣的是與對岸有著長久歷史糾葛的國民黨,自兩岸開放以來,黨內菁英對⼤陸的認知,有著什麼樣的歷程變化。政黨輪替的可能性只要存在,那麼未來國民黨,也就是黨內菁英的⼤陸政策傾向,仍然是決定兩岸關係實質狀態的重要因素。本⽂主要採用新功能主義中關於政治菁英對於區域整合之影響的面向,梳理了李登輝時代⾄今的

主要國民黨籍菁英,無論是精神領袖型,還是實務上涉及兩岸⼯作的主要負責⼈,各自任職期間的相關⾔論⽂章,或出席代表發⾔,iii以美國著名學政治學學者奈伊(Joseph Samuel Nye, Jr.)對美國歷界總統進⾏的道德分析及評分的⽅法,對四任總統任期內的國民黨菁英,就中國⼤陸政策認知嘗試進⾏類似的評分操作,因為認知與道德,同屬⼈類不可精確測量却又影响重⼤的特質。

三民主義意思的網路口碑排行榜

-

#1.三民主义的意思 - 汉语词典

词语解释. 三民主义[ sān mín zhǔ yì ]. ⒈ 孙中山提出的中国资产阶级民主革命的纲领,即民族主义、民权主义、民生主义。民族主义是推翻满族政府,恢复汉族政权;民权 ... 於 cidian.qianp.com -

#2.【蒋飞】论孙中山的国家建构思想 - 儒家网

孙中山融贯古今思想、考察中西治国实践而提出的“三民主义”“五权宪法”思想 ... 此外还有博爱的口号,这个名词的原文是'兄弟'的意思,和中国'同胞'两个 ... 於 www.rujiazg.com -

#3.五權憲法與三民主義之研究

國父的意思也正是如此。他說: 「五權憲法是根據三民主義的思想,用來組織國家的。 好像一個 ... 於 ir.csmu.edu.tw -

#4.台灣解嚴30年:平民生活的記憶- BBC News 中文

戒嚴令讓政府得以對台灣實施戰爭緊急狀態時的軍事控管,人民的言論、出版、集會、旅行自由受限,社會上實施「三民主義」意識形態教育,對於所有可能 ... 於 www.bbc.com -

#5.Map - 三一樂器

... 腦積水原因 · 心萬大麵食主義 · 全聯醬油膏 · Support client ... Koobii 鬧大學 · 匯豐銀行香港 · 南京三民宵夜 · 小米電動刮鬍刀好用嗎 · 新諾兒奶粉評價 ... 於 uyonyyis.rawabruzzo.it -

#6.「漢學家」相關新聞. 三民主義的本質

三民主義 的本質. 孙中山的三民主义主要包括民族主义、民权主义和民生主义。民族主义要求中国民族解放,各民族平等,反对帝国 ... 於 wzx.strefa-ubran.pl -

#7.三民主義- 國語詞典 - 字典

三民主義 的簡單解釋. 孫中山提出的中國資產階級民主革命的綱領,即民族主義、民權主義、民生主義。民族主義是推翻滿族政府,恢復漢族政權;民權主義是建立民國;民生 ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#8.觀點投書:尋找「三民主義」. 三民主義英文

國父曾說:「 三民主義就是民族主義、民權主義、民生主義,這三個主義和美國總統林肯所說的『民有、民治、民享』三層意思完全相通,這三種主義並行, ... 於 hcp.lapromeneuse.fr -

#9.中華民國憲法-編章節條文 - 全國法規資料庫

如已配合行政院組織改造,公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文,請詳見沿革. 第一章總綱. 第1 條. 中華民國基於三民主義,為民有民治民享之民主共和國。 於 law.moj.gov.tw -

#10.三民主義思想與民族精神教育 - 師大學報

本文分民族精神的意義,從三民主義思想看中華民族的精神,民族精神教育的時代使命三項, ... 生活在一起,爲了溝通意思,而產生了共同的語言文字,這是民族第三個特徵。 於 jntnu.ord.ntnu.edu.tw -

#11.[食記] 桃園中壢區。Johnny's Pizza PTT推薦- Taoyuan

店內用餐沒有提供開水, 但個人小披薩有搭配飲料。 起司四重奏披薩+肉食主義披薩個人套餐355元. 菜單上沒有 ... 於 pttyes.com -

#12.孙文- 维基语录,自由的名人名言录 - Wikiquote

“何谓三民主义呢?简单的说,便是民有民治民享。详细的说,便是民族主义、民权主义和民生主义。这三项主义的意思,是要把全国的主权都放在本族人民手内,一国的政令都 ... 於 zh.m.wikiquote.org -

#13.三民主义- 中文百科

在同盟会的政纲中,三民主义被完整地表述为“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”四句话。民族主义的主要内容之一,就是反满。“驱除鞑虏,恢复中华”,始终是资产阶级 ... 於 m.zwbk.org -

#14.天下為公—孫中山畢生追求的理想和實踐

他在1924 年關於“三民主義”的著名演講中,提出了“真正的. 三民主義,就是孔子所希望的大同世界”,並具體說: ... “公”字即是“共”的意思。“天下為公”亦即天下是. 於 ssrp.info -

#15.詞:三民主義(注音:ㄙㄢㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ) | 《國語辭典》

《國語辭典》中詞語“三民主義”注音為ㄙㄢㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ,拼音為sān mín zhǔ yì,意思是國父孫中山先生建國的政治主張,內容包括民族主義、民權主義、民生主義。 於 cidian.18dao.net -

#16.三民主义Three Principles Of The People (Chinese Edition)

《三民主义》论述了孙中山的民族主义、民权主义、民生主义三大主张。民族主义,主要内容是反对清朝的统治,避免中国被瓜分、共管的厄运,争取民族的独立和解放。 於 www.amazon.com -

#17.從比喻故事領略孫文革命思想| 誠品線上

此外,憲法第一章第一條明示:「中華民國基於三民主義,為民有民治民享之民主共和國。」做為民國的國民,你不該錯過這本書。 本書引用之國父遺教,原文參閱自《國父 ... 於 www.eslite.com -

#18.三民主義統一中國 - Wikiwand

三民主義 統一中國,於蔣經國總統時期,中華民國政府為解決中國問題而提出的政策目標與政治口號。 於 www.wikiwand.com -

#19.國旗、國歌、國花(國情簡介-政治) - 行政院

三民主義 ,吾黨所宗;以建民國,以進大同。 咨爾多士,為民前鋒;夙夜匪懈,主義是從。 矢勤矢勇,必信必忠;一心一 ... 於 www.ey.gov.tw -

#20.三民主義課文. 三民主义在孙中山逝世以后的发展

三民主義 (Three Principles of the People) 孫中山所倡導的民主革命綱領。由民族主義(Principles of ... 三民主義的意思、解釋. 三民主義內容. 於 aek.obrotsolidarnosc.pl -

#21.民生主義)也是整段以英文抄襲美國人的林逸民醫師當年因為拒 ...

擔任眼科教授,他當年如果三民主義考39分就是那年聯考的狀元,真正的天才也因著他堅定的基督教信仰讓他學會“行公義,好憐憫,心存謙卑走在上帝的道上”而不會像柯文哲, ... 於 cofacts.tw -

#22.張道藩先生「我們所需要的文藝政策」試論

門人才」;(三)「展開三民主義文化運動」(註4)。這 ... 意識以做為建立三民主義「文藝政策」的基礎:第一, ... 漫的情調」,意思是說,五四以後,富「幻想、熱情、. 於 www-ws.gov.taipei -

#23.三民主義詞語解釋 - 漢語網

三民主義 (Three Principles of the People)是孫中山所倡導的民主革命綱領,還是其民主思想的精髓和高度概括。三民主義的發展過程分為兩個階段,即舊三民主義和新三民主義 ... 於 www.chinesewords.org -

#24.三民主義:歷史背景,思想淵源,發展歷程,創立初期,不斷完善,貫徹 ...

三民主義 它還批判地承襲了農民戰爭和維新運動的積極內容,從西方借取了民主主義思想素材,成為中國近代社會中具有比較完全意義的民主革命綱領。三民主義反映了半殖民地 ... 於 www.newton.com.tw -

#25.「中華民國陸海空軍軍人讀訓」釋義,第一條:實行三民主義

「三民主義」是我國的立國精神,承襲傳統文化,融合西方文明,體現於我國憲政體制、民主自由與多元開放的生活方式;國軍是依據憲法組成的軍隊,國軍官兵必須服膺憲法規範, ... 於 gpwd.mnd.gov.tw -

#26.[新聞] 蔣萬安搞錯了二二八國家紀念館:緝菸不是- Gossiping板

市民大會召開,成立二二八事件處理委員會,由三民主義青年團嘉義分團 ... 你的意思是二二八事件紀念基金會是國民黨開的,故意把自由鬥士抹成共匪? 於 disp.cc -

#27.三民主義 - 反共维基

关于毛澤東或中國共產黨的解釋,请见「新三民主義」。 Template:三民主義. 三民主義,又稱“孫文學说”、“國父思想”、“總理遺教”,是由中華民國國父及中國國民黨總理 ... 於 anticommunism.miraheze.org -

#28.林肯的三民主義不是孫文的三民主義 - 民報

林肯所說的「民有、民治、民享」與孫文所說的「民族、民權、民生」豈可煮成一鍋粥。朱主席因為年年輕輕就赴美留學,沒有上夠作為「國父思想」、「總理遺教 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#29.高靖台》大膽的三民主義統一中國

金門海外大膽島海邊豎立著「三民主義統一中國」八個大字,這是蔣經國生前的主張,是針對國家統一的概念主張,維持了中華民國政府的基本政治立場。 於 www.chinatimes.com -

#30.第三章高中三民主義課本的再現

我們不能說共產主義與民生主義不同。我們三民主義的意思,就是民有、民. 治、民享,這個民有、民治、民享的意思,就是國家是人民所共有,政治是人民. 於 ah.nccu.edu.tw -

#31.三民主義與五權憲法概要 - 中正文教基金會

關於實行民生主義的節制資本一層,將來有專家的政治教官可為各位來解釋明白。關於地價稅的說法很多,大概我剛才所講的,就是總理的意思。現在我們所以要辦這個軍官學校, ... 於 www.ccfd.org.tw -

#32.辭典檢視[三民主義: ㄙㄢㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ]. 民有民治民享

三民主義 是孫中山提出的民主革命綱領,核心為「民族、民權、民生」。 ... 民生主義,這三個主義和美國總統林肯所說的『民有、民治、民享』三層意思 ... 於 prq.les-saveurs-maraicheres.fr -

#33.孫文語錄(四)

此外還有博愛的口號,這個名詞的原文,是兄弟的意思,和中國同胞兩個字是 ... 心得:孫中山的三民主義是和法國大革命所倡導的「自由、平等、博愛」 ... 於 sunyatsenschool.com -

#34.三民主义是使中国造成新世界的工具

原载:, 据《三民主义为造成新世界之工具——对桂林军政学七十六团体欢迎会演说词》(十年 ... 这三个主义和美国大总统林肯所说的民有、民治、民享三层意思完全是相通的。 於 www.sunyat-sen.org -

#35.三民主義dy=sān 的解釋、造句造詞。注音字典曉聲通 - ToneOZ

辭典解釋為:三民主義,1.國父孫中山先生建國的政治主張,包括民族主義、民權主義、民生主義,總稱為「三民主義」。 2.書名。國父最重要的一部遺教,為中華民國建國的 ... 於 toneoz.com -

#36.三民主義是什麼意思,三民主義的解釋反義詞近義詞英文翻譯

[三民主義]基本解釋 ... 孫中山提出的中國資產階級民主革命的綱領,即民族主義、民權主義、民生主義。民族主義是推翻滿族政府,恢復漢族政權;民權主義是建立民國;民生主義 ... 於 iccie.tw -

#37."三民主義"日文- 日語翻譯 - 查查詞典

(民主革命期に)孫文が打ち出した政治綱領で,民族主…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋三民主義日文怎麽說,怎麽用日語翻譯三民主義,三民主義的日語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#38.大屋頂下/三民主義就是中國特色社會主義. 民有民治民享

《 三民主义》论述了孙中山的民族主义、民权主义、民生主义三大主张。 ... 民治、民享』三層意思完全相通,這三種主義並行,真正共和的基礎才能穩固 ... 於 qrh.cymwet.pl -

#39.三民主義 - Google 圖書結果

要不受這種痛苦的意思,就是要共產。所以我們不能說共產主義與民生主義不同。我們三民主義的意思,就是民有、民治、民享。這個民有、民治、民享的意思,就是國家是人民所 ... 於 books.google.com.tw -

#40.三民主義的本質. 再讀三民主義| 姜敬寬

之后三民主义, 即民族主义、民权主义和民生主义,又称“孙文学说”、“国父思想”、“总理 ... 三民主義中之灼見及其時代意義 ... 三民主義的意思、解釋. 於 armadiooutlet.pl -

#41.三民主义的意思 - 汉语词典- 搜工具

三民主义 的拼音是[sān mín zhǔ yì],三民主义的意思是孙中山在他所领导的中...等等,词典是用来解释词语的意义、概念、用法的工具书。广义的词典包括语文词典及各种以 ... 於 cidian.sougongju.com -

#42.三民主義的介紹|方格子vocus

孫中山先生認為,一個繁榮幸福的社會需要消除社會不平等,為每個人創造成功的機會。 三人原則的意義. 三民主義在中國近代史上發揮了重要作用。 為中華民國 ... 於 vocus.cc -

#43.台灣即時新聞 - Vexed.Me

「西線無戰事」又得獎。二月,這部新版電影在英國影藝學院獎拿下七項大獎,包括最佳影片和最佳導演等等,這個和平主義的盛宴將成. 聯合新聞網 2023-03-02 02:58:27 ... 於 vexed.me -

#44.三民主義精義- 國父孫中山先生紀念網

中山先生致力國民革命,凡四十年,其目的在求中國之自由平等,其所主張之三民主義,就是要促使中國之國際地位平等、政治地位平等、經濟地位平等,使中國永久適存於世界。他 ... 於 www.sinofather.org -

#45.讀讀孫文的「民族主義」,如何洗腦你當個「堂堂正正的中國人」

在民主化的台灣,三民主義跟民主國家強調兼容並蓄的多元文化價值觀, ... 來說,叫得出三民是哪三民的人,可以簡單講出來這三民代表什麼意思嗎? 於 www.thenewslens.com -

#46.[新聞] 蔣萬安搞錯了二二八國家紀念館:緝菸不是- 看板Gossiping

... 由三民主義青年團嘉義分團籌備處主任陳復志擔任主任委員,兼作戰司令。 ... ID=35 你的意思是二二八事件紀念基金會是國民黨開的,故意把自由鬥士 ... 於 www.ptt.cc -

#47.新番捏他 - Komica

只有孫文覺得他的三民主義可以陶冶這些共產瘋子發一堆文章闢謠說共產主義是抄他的三民主義所以沒問題 最後孫文一死共產黨立刻奪權發動革命w. 於 sora.komica.org -

#48.「三民主義」在職進修、線上學習、共學教室 - 104學習精靈

又或是對方覺得已經解釋很清楚,我們卻也聽得很痛苦,陷入溝通困境,甚至引起爭執。 不禁懷疑到底是我表達能力太差?還是對方理解能力出問題? ... 大家的初衷可能都是為了 ... 於 nabi.104.com.tw -

#49.三民主義全文. 林肯的三民主義不是孫文的三民主義

三民主義 流變的回顧和反思作者:曾建元. 三民主義核心. 所以主义是先由思想再到信仰,. 次由信仰生出力量,然后完全成立。何以说三民主义就是救国主义 ... 於 rzg.emiliesaintecluque-naturopathe.fr -

#50.平等權與孫中山思想 - 朝陽科技大學

孫中山《民權主義》的「真平等」是人類平等思想的精義,但真平. 等的結果並非人人所獲得的成就 ... 思想也應該自《三民主義》每一講中去爬梳,甚至於對孫中山其他演講. 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#51.【三民主義】是什麼意思? - 街頭字典 - Meme 梗圖倉庫

如果不想方法來恢復民族主義,中國將來是要亡國,或者要亡種!」 民族主義並不是排他,而是光復中國,推翻滿清。 民權主義: 1905年中國同盟會成立時,孫中山解釋 ... 於 memes.tw -

#52.國歌 - 中華民國總統府

國父訓詞程懋筠作曲. 三民主義,吾黨所宗,以建民國,以進大同,. 咨爾多士,為民前鋒,夙夜匪懈 ... 於 www.president.gov.tw -

#53.「共產黨要的民主,跟你想的不一樣」毛澤東如何綁架五四歷史?

然而,這些「新」在毛澤東的詮釋中被植入不同意義。新政治、新經濟,是由工人階級領導,完成民主革命後,走向社會主義革命。新文化,則是不同於資產 ... 於 research.sinica.edu.tw -

#54.三民主義的意思/解釋

三民主義 詞典解釋: 孫中山提出的中國資產階級民主革命的綱領,即民族主義、民權主義和民生主義。1905年提出的“驅除韃虜,恢復中華,建立民國,平均地權”為其基本內容 ... 於 qjyouth.com -

#55.三民主義是什么意思,三民主義的解释是什么? - 在线汉语字典

三民主義 是什么意思,三民主義的解释是什么?词语解释:孙中山提出的中国资产阶级民主革命的纲领,即民族主义、民权主义、民生主义。 於 www.yongshijiaoyu.cn -

#56.二,三民主义之认识

孙先生独能超越于任何一种革命之上,而创立一个崭新博大的三民主义,这是先生最伟大的所在。先生看到人同人争的历史的行程,是民族革命民权革命民生革命由比较的各别发动而 ... 於 www.marxists.org -

#57.三民主義〈演講本〉之導讀 - 第 320 頁 - Google 圖書結果

中國很多的政治法律書籍,都是從日本譯過來的,日本人把政治組織,譯作機關,這個機關的意思,就是中國人所常說的機器一樣。我們中國人從前說機關,是機會的意思, ... 於 books.google.com.tw -

#58.三民主義核心. 三民主義- 翰林雲端學院

三民主义 是孙中山最重要的政治思想,也是其毕生奋斗的政治目标。 ... 民有、民治、民享』三層意思完全相通,這三種主義並行,真正共和的基礎才能穩固. 於 rlz.centro-dach.pl -

#59.袁刚张立翘:三民主义和中国特色社会主义(第3页) - 爱思想

是为了防止中国像欧美资本主义发展产生的贫富悬殊。”这些论述都含有不能将民粹、民生二主义等量齐观的意思。 当然,学术界的讨论都囿于意识形态,同学们的 ... 於 m.aisixiang.com -

#60.第二課三民主義的意義@ Whited - 痞客邦

憲法第一條:「中華民國基於三民主義,為民有、民治、民享之民主共和國。」 林肯:「民有、民治、民享。」 ... 國父:「主義就是一種思想,一種信仰和一種 ... 於 whited.pixnet.net -

#61.三民主義- 教育百科

名詞解釋: 三民主義為國父孫中山先生所創,係民族主義、民權主義與民生主義的簡稱,亦為我國目前之基本立國精神。民國初期,三民主義尚屬中國國民黨一黨之基本主張, ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#62.實行三民主義,捍衛國家,不容有違背怠忽之行為。 (台中新聞網

「三民主義」是我國的立國精神,承襲傳統文化,融合西方文明,體現於我國憲政體制、民主自由與多元開放的生活方式;國軍是依據憲法組成的軍隊,國軍官兵必須服膺憲法規範, ... 於 tnews.cc -

#63.溫大同、曾建元:兩岸人物特寫 曾群芳其人其事 - 民主中国

可這個曾我,就可以看到我祖父的狡猾,意思是我姓曾,我父親就以這樣的 ... 日本時代,臺灣人可以看日文版的《三民主義》,書中說,「民生主義就是 ... 於 minzhuzhongguo.org -

#64.不是口號?不是教條?--三民主義究竟有什麼好?

民權主義,主張以服務人生觀,彌補人類天生的不平等,在立足點平等的基礎上,建立尊重民意、崇尚法治與責任的民主政治。 民生主義,力求經濟發展的過程中,同時達到經濟 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#65.三民主義/民族主義第一講 - 维基文库

因為三民主義系促進中國之國際地位平等,政治地位平等,和經濟地位平等,使中國 ... 這一個字雖然有兩個意思,但是他的解釋非常清楚,不容易混亂。 於 zh.wikisource.org -

#66.三民主義:民權主義第四講 - 中山學術資料庫

今天所講的題目,就是歐美人民在近來兩三百年之中,所爭得民權多少?和他們的民權,現在進步到甚麼地方?民權思想已經傳到中國來了,中國人知道民權的意思,是從書 ... 於 sunology.yatsen.gov.tw -

#67.三民主义_涉台常识 - 百科

孙中山的三民主义主要包括民族主义、民权主义和民生主义。民族主义要求中国民族解放,各民族平等,反对帝国主义的殖民政策;民权主义要求主权在民,建立 ... 於 lib.taiwan.cn -

#68.三民主義新論 - Google 圖書結果

三民主義 新論五二不過這兩種見解相同的地方,實有一定的限度。 ... (註五六)此外,他與列寧雖都認為中國可以超越資本主義發展的階段,但他們的意思顯然不同。 於 books.google.com.tw -

#69.林肯的三民主義不是孫文的三民主義 - Yahoo奇摩新聞

1921年6月,孫文在演說《三民主義之具體辦法》時說:「這句話的中文意思,沒有適當的譯文,兄弟就把它譯作:民有、民治、民享。of the people就是民有,by ... 於 tw.yahoo.com -

#70.三民主義題庫-2#6884 - 阿摩線上測驗

24.124 要產生共同的意思和思想,進而促進民族的同化,往往從什麼開始? (A)共同的血統 (B)共同的生活 (C)共同的語言 (D)共同的宗教(5) ... 於 yamol.tw -

#71.民進黨九合一選舉大敗檢討聲浪四起|大同盟推三民主義簡明版 ...

「三民主義統一中國大同盟」在立法院中興大樓101會議室舉行新書發表記者 ... 國父思想體系與架構,第三篇是來談全球化和王道,也就是三民主義的意思。 於 n.yam.com -

#72.中華民国国歌「三民主義(San Min Chu-i)」 - YouTube

中華民国(台湾)国歌「 三民主義 」です。歌詞 三民主義 ,吾黨所宗,以建民國,以進大同,咨爾多士,為民前鋒,夙夜匪懈,主義是從,矢勤矢勇,必信必忠, ... 於 www.youtube.com -

#73.三民主義 - 中文百科知識

三民主義 從民族、民權、民生三個方面對近代中國民主革命理論進行了高度概括,其含義宏遠、思想深邃,直到當下仍然對中國的民主建設發揮著十分重要的意義。三民主義思想不僅 ... 於 www.jendow.com.tw -

#74.孫中山談民生主義- 與共產主義之關係

民主革命階段上的統一戰線,孫中山所謂『共產主義是三民主義的好朋友』,也正是指的這種統一戰線。 ... 不同」之後,緊接著說了如下一段話:「我們三民主義的意思,就是民有. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#75.三民主義- 翰林雲端學院. 民有民治民享

三民主義 是孫中山提出的民主革命綱領,核心為「民族、民權、民生」。 ... 民治、民享』三層意思完全相通,這三種主義並行,真正共和的基礎才能穩固. 於 aff.beapeluqueros.es -

#76.三民主義中之灼見及其時代意義

孫中山先生於民國十三年一月廿七日開始講三民主義,三月講完民族主義六講,旋於 ... 這個結晶品的意思,和美國大總統林肯所說的『of the people, by the people and ... 於 www.scu.edu.tw -

#77.中華民國才是中國- 三民主義簡述民族(民有) 民權(民治) 民生

國父曾說:「三民主義就是民族主義、民權主義、民生主義,這三個主義和美國總統林肯所說的『民有、民治、民享』三層意思完全相通,這三種主義並行,真正共和的基礎才能穩固 ... 於 www.facebook.com -

#78.孫中山老是常出現日本學者專書翻查「三民主義」背景由來

中國有句成語叫「鼓腹擊壤」,如字面上的意義,即手拍肚子、敲打地面,用來形容太平時代無憂無慮的生活。根據古代的傳說,在帝堯時代,人們手拍肚. 於 www.hk01.com -

#79.到底什麼是三民主義? - GetIt01

必須嚴肅地指出的是,孫中山逝世後,國民黨右派反動分子根據需要對「三民主義」進行了大肆歪曲。 蔣介石. 把民族主義解釋為「反共抗俄」,自由、平等、 ... 於 www.getit01.com -

#80.三民主義_百度百科

三民主義 其實是孫中山一系列挽救民族危亡,探索中國近代化的思考與實踐經驗的總結和高度概括,這種思考與經驗上升為理論以後,又對後來孫中山本人及其追隨者的革命行動發揮 ... 於 baike.baidu.hk -

#81.販賣雞湯的文青就出局了——評余傑《林肯的三民主義不是孫文 ...

奇怪的是,下文當中他卻說,如果兩蔣時代的國中生把「民有民治民享」解釋成「三民主義」,「一定會被教官拳打腳踢,並送至綠島管訓」,這是「林冠孫戴」。 奇怪了,按余傑 ... 於 yibaochina.com -

#82.劉性仁觀點:三民主義新時代發展的體認與詮釋 - 風傳媒

有了固有的道德,然後固有的民族地位才可以圖恢復。他認為,中華民族的傳統核心價值觀,不是為封建制度所專有的,應該對之加以改進,作出新解釋,賦予 ... 於 www.storm.mg -

#83.三民主義,吾「黨」所宗? 六十年前第三勢力早已預見國民黨 ...

孫中山先生說他是三民主義的發明人,是先知先覺;後知後覺的人應當宣傳三民主義;不知不覺的人應當實行三民主義。如果人類的發明家是先知先覺,而後知後覺不過是摹仿地做, ... 於 showwe.tw -

#84.孫逸仙在倫敦,1896-1897:三民主義思想探源

9 由此可見,三民主義之中的「民族主義」也是救國主義。 ... 他這個「族」字不能以「種族」(race)的觀念來理解,而必須以「群體」(community)的意思來領略。 於 books.google.com.tw -

#85.國父臉綠了!朱稱民有民治民享是三民主義| 政治 - Newtalk新聞

可惜的是,國父所說的三民主義是「民族主義」,求國家的自由;「民權主義」,為人民求政治自由和個人自由;「民生主義」,為人民爭取免於匱乏的自由,而非 ... 於 newtalk.tw -

#86.漢典“三民主義”詞語的解釋

三民主義 (Three Principles of the People)是孫中山所倡導的民主革命綱領,是其民主思想的精髓和高度概括。三民主義的發展過程分爲兩個階段,即舊三民主義和新三民主義。 於 www.zdic.net -

#87.[食記] 桃園中壢區。Johnny's Pizza - PTT評價

店內用餐沒有提供開水, 但個人小披薩有搭配飲料。 起司四重奏披薩+肉食主義披薩個人套餐355元. 菜單上沒有 ... 於 ptt.reviews -

#88.但國父的「三民主義」竟然包含了共產思想?《生難字彙大辭海 ...

但詭異的是,檯面上很多大咖的政治人物,在解釋三民主義的時候,好像也是常常講錯。幸好,我們團隊裡面,有3個人高中的時候,剛好是三民主義教育的最後一 ... 於 blog.simpleinfo.cc -

#89.三民主義的意思、解釋 - 教育部線上國語辭典

國父孫中山先生建國的政治主張,內容包括民族主義、民權主義、民生主義。目的在求中國人民的自由、平等與富足,為我國立國的最高原則。例三民主義是集合古今中外學術 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#90.國父思想(四版)>內容連載 - 博客來

16所以國父強調三民主義的民族主義、民權主義、民生主義,「這三個主義和美國大總統林肯所說的『民有』、『民治』、『民享』三層意思,完全是相通的。 於 www.books.com.tw -

#91.孫中山精神的由來與發展

他說:“我們三民主義的意思,就是民有、民治、民享。這個民有、民治、民享的意思,就是國家是人民所共有,政治是人民所共管,利益是人民所共享。 於 dangshi.people.com.cn