line匿名投票結果的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦國立台灣大學新聞研究所寫的 我是公民也是媒體:太陽花與新媒體實踐 可以從中找到所需的評價。

另外網站匿名投票アプリ也說明:使用一臺手機下載「匿名投票機」App,將所有的選項都先輸入進去,然後設定要投票 ... 最近小邊發現Minipoll 線上投票簡易工具,你可能會有疑問不是用LINE、FB 社團就有 ...

樹德科技大學 金融管理系碩士班 李勝榮所指導 潘星毓的 以延伸整合型科技接受模式探討區塊鏈應用程式之使用意願研究 (2021),提出line匿名投票結果關鍵因素是什麼,來自於延伸整合型科技接受模式、區塊鏈、區塊鏈應用程式、去中心化、使用意願。

而第二篇論文國立臺灣大學 法律學研究所 林明昕所指導 黃自強的 社群媒體時代下對於「更多言論」之質疑:以假訊息之管制為中心 (2020),提出因為有 假訊息、社群媒體、言論自由、更多言論、認知偏誤的重點而找出了 line匿名投票結果的解答。

最後網站假新聞類型與媒體聚合: 以2018 年臺灣選舉為例則補充:2018 年選舉同時附有十項公民投票,也出現與公投有關的爭議新. 聞和假新聞。 ... 選前Line 有訊息轉傳公投16 案題目被竄改,結果證實為. 假消息。

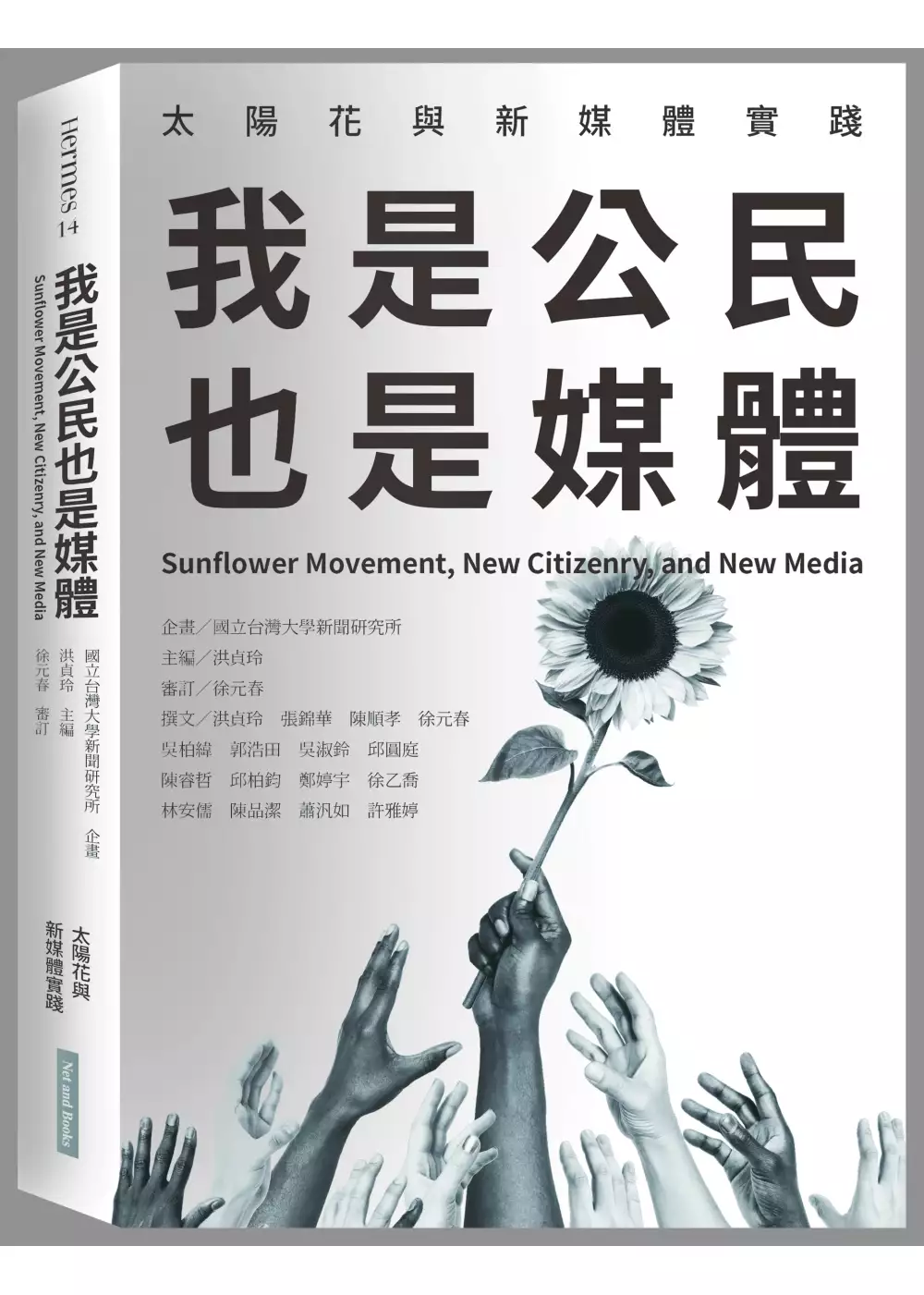

我是公民也是媒體:太陽花與新媒體實踐

為了解決line匿名投票結果 的問題,作者國立台灣大學新聞研究所 這樣論述:

沒有任何人可以代表這場運動,但每個人都不可或缺! 24天、80多人、1,234則新聞;3小時、3,600多人、693萬元⋯⋯等等這些數字印證了新媒體在太陽花運動中化不可能為可能的奇蹟!零時政府、大腸花、沃草⋯⋯等等異軍突起,盡顯新世代發揮了監察政府、仗義執言的公民意識! 太陽花運動除了創造台灣民主及社會運動歷史之外,也將網路社運與媒體創新再推向高峰!長達24天的太陽花運動,有各式新媒體平台,扮演資訊傳遞、議題辯論、動員參與等功能,在短時間內發揮高度影響力。參與者透過科技網絡連結、分享、支持、採取行動,去中心化、自主地參與,共同成就了這場運動。 台大新聞所結合課程及相關師

資,推動專書報導計畫,帶領學生進行反服貿運動中新媒體實踐個案及參與者的報導;並邀請教師、學者針對此議題進行綜觀的分析,希望彌補這塊重要的歷史缺口,留下紀錄。 本書選取代表性的個案做為報導的主軸,並搭配每個新媒體實踐中的參與者的生命歷程;切入點著重於人與科技的互動,耙梳人類如何使用科技促成個人及社會的改變。本書中的故事,將有助於讀者理解新媒體實踐如何在社會運動中發揮資訊傳遞、民主溝通與動員能力,或許也能讓我們在這些年輕人的故事中找到個人生命經驗的對照與反思。 本書重點 ・眾志成城,鄉民造反!年輕一代如何利用各種新媒體平台,參與並成就了太陽花、野草莓等等社會運動。透過參與社會運動,

年輕人實踐了他們的知識和公民責任,更促動了深層的社會轉變。 ・本書由台大新聞所研究生採訪編寫,走訪太陽花運動中國內外的積極參與者。 ・選取代表性的個案做為報導的主軸,包括沃草、新聞e論壇、攝護線、公庫、零時政府、PTT、太陽花國際部和海外330行動;並搭配每個新媒體實踐中的參與者現身說法、分享自己的生命歷程。 ・由學者、資深媒體人撰寫專文,為太陽花運動──這場公民參與及新媒體實踐,提供了具有理論意義、社會脈絡與歷史縱深的分析。 ・公民、鄉民串聯推薦:李惠仁(獨立紀錄片導演)、何榮幸(天下雜誌總主筆)、林麗雲(台大新聞所教授)、柯一正(導演)、范雲(台大社會系副教授)、徐

挺耀(數位文化協會創辦人)、陳良基(台大學術副校長及電機工程系講座教授)、馮光遠(作家)、馮建三(政大新聞系教授)、黃哲斌(新聞工作者)、黃國昌(中研院法律所研究員)、賀照緹(紀錄片導演)、管中祥(中正大學傳播系副教授)、鄭弘儀(資深媒體人)、蔡其達(文化工作者)

以延伸整合型科技接受模式探討區塊鏈應用程式之使用意願研究

為了解決line匿名投票結果 的問題,作者潘星毓 這樣論述:

科技應用的範圍幾乎沒有限制,在『交易』的場景,傳統的買賣雙方需 面對面以金錢作為交易,現在藉著網路發展進步提升到電子商務模式,而又 為了解決傳統交易的風險進而衍伸出『第三方支付』的交易模式。隨著近年 比特幣的發展,『去中心化』的議題瀰漫在金融圈,其核心技術『區塊鏈』 也日漸浮上檯面。目前,區塊鏈技術經迭代來到 2.0 場景,在此前身的 1.0 著 重在創造原生的「加密貨幣」,像是比特幣及乙太幣等多種虛擬貨幣,同時 專注提升於點對點交易支付的功能;而 2.0 中引入顛覆性的概念「智能合 約」從單純的金流處理系統,升級成有如 Windows 與 MacOS 同樣般的「作 業系統」的平台,能在該平

台上面創建各式各樣的應用程式,現今多數應用 在金融產業,但同時逐漸擴大到身份認證、供應鏈、醫療及投票等領域,帶 給整個社會更深層的去中心化變革。本研究藉延伸整合型科技接受模式探討區塊鏈應用程式之使用意願,研 究社會大眾對於區塊鏈應用程式該項新技術,使用意願之態度與行為來探討 影響使用的因素分析。實證結果顯示:本研究共 213 份有效問卷,經資料分 析得出績效期望、努力期望、社會影響、便利條件、享樂動機、價格價值與 習慣皆呈顯著影響行為意圖。

社群媒體時代下對於「更多言論」之質疑:以假訊息之管制為中心

為了解決line匿名投票結果 的問題,作者黃自強 這樣論述:

我國受到2018年地方選舉及公民投票結果的刺激,近年掀起對於「假訊息」之研究熱潮,試圖釐清假訊息是否、如何破壞民主程序,以及政府對於假訊息究竟是否及如何管制的問題。而本文爬梳相關文獻後發現,認為政府不應管制者,多以「觀念自由市場」理論為論述基礎,主張假訊息造成之危害應以「更多言論」加以治癒。惟本文認為,近年假訊息之竄起,或許為重新檢驗觀念自由市場此一傳統理論之最佳契機。本文首先分析近年來常見「假新聞」一詞之用語上有何不妥,並定義本文所謂「假訊息」之意涵,以試圖釐清近年假訊息爭議與過往一般虛假訊息有何不同,其中「通訊工具」的轉變,亦即現今以「社群媒體」作為人民主要接收資訊之平台,為關鍵所在。接

著本文從憲法的角度出發,說明何以不應僅以觀念自由市場理論,作為討論假訊息議題之唯一論述依據,反而應該賦予言論自由新的釋義方向。就此本文首先指出該理論本身忽略現實中人們之認知偏誤,亦即「更多言論」無法保證真理終將勝出。接著本文進一步論述社群媒體演算法的特性,是如何促使假訊息大量且迅速地散布;從而為了保障閱聽人取得資訊的權利,政府對於表意人言論自由為一定程度之限制,具有正當性。最後本文將分析現行各國立法及社群媒體自律手段,針對處理假訊息現象之具體措施應如何設計,提出本文建議。

想知道line匿名投票結果更多一定要看下面主題

line匿名投票結果的網路口碑排行榜

-

#1.結合LINE、Telegram、ZOOM打造最佳團隊交流方案 - T客邦

最近,Telegram 也為群組加入了投票功能,以及依時間過濾搜尋結果等,配合原有的置頂訊息一起使用,相信小組工作反而可以因此變得更為流暢。 於 www.techbang.com -

#2.植基於金鑰交換協議的匿名投票安全性改進方案

詳目顯示. Email地址: 轉寄. 展開. twitter. line · 我願授權國圖 · 國圖紙本論文. 研究生: 陳倫陞. 論文名稱: 植基於金鑰交換協議的匿名投票安全性改進方案. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#3.匿名投票アプリ

使用一臺手機下載「匿名投票機」App,將所有的選項都先輸入進去,然後設定要投票 ... 最近小邊發現Minipoll 線上投票簡易工具,你可能會有疑問不是用LINE、FB 社團就有 ... 於 www.mattlambert.me -

#4.假新聞類型與媒體聚合: 以2018 年臺灣選舉為例

2018 年選舉同時附有十項公民投票,也出現與公投有關的爭議新. 聞和假新聞。 ... 選前Line 有訊息轉傳公投16 案題目被竄改,結果證實為. 假消息。 於 mcr.nccu.edu.tw -

#5.【LINE】匿名投票をしたい!作成方法と回答の ... - エキサイト

実は簡単に確認する方法があるんです。 投票結果の画面を表示させると、その投票の内容が詳しく書かれています。 作成者の横に『 ... 於 www.excite.co.jp -

#6.LINE 投票怎么用记名/匿名、置顶、查看投票结果完整教学 - 聚焦

记名/匿名、置顶、查看投票结果(完整. 如何建立LINE 投票? 任何一个LINE 聊天室都可以使用投票功能,按一下左下角的「+」,然后选择「投票」。 於 dfzf.gjfs.com.cn -

#7.匿名投票結果出爐!用過就回不去的情趣用品前三名

如果您隨後發現自己喜歡情趣用品,請嘗試其他一些玩具,然後找到適合自己的玩具。性是兩個或兩個以上有愛心的人之間的生理,情感和精神聯繫。可以考慮性以及愛。 於 www.fx77.tw -

#8.line 匿名投票

line 匿名投票 · 有線上匿名投票工具嗎?Minipoll 完全免費、免註冊隨開隨用 · LINE投票選聚會地點!聊天室新功能上線 · 【LINE】匿名投票はバレる?やり方と結果を見る方法な ... 於 www.artport.me -

#9.匿名投票網站 - Lefoud

『Minipoll 匿名投票網頁版教學』除了臉書社團、LINE 好用第三方投票機工具。 ... Rapidpoll 免費線上投票系統,匿名票選快速統計結果Last updated 3 years ago by ... 於 www.lefouduroi.me -

#10.2022虎寶line匿名社群 - BabyHome 寶貝家庭親子網

有剛驗到懷孕的虎寶媽咪們想加入群組嗎~目前8週預產期大約10/8號創了一個匿名社群讓有任何疑難雜症的媽咪們都可以一起討論❤️... 於 forum.babyhome.com.tw -

#11.line 匿名群組 - Linben

[問卦] line匿名群組查的到ip嗎– 八卦. 支援五千人群聊、開放匿名加入!LINE新推「社群」功能是為了什麼? LINE 投票怎麼用?記名/匿名、置頂、查看投票結果完整教學. 於 www.linbenbb.co -

#12.會議投票– Zoom支援

如您不希望在取得投票結果時收集與會者資訊,也可以匿名方式進行投票。 投票報告中包含投票結果的完整詳細內容(例如每一位參與者的答案和提交時間),預設 ... 於 support.zoom.us -

#13.LINE(ライン)グループの投票機能(アンケート)の使い方 ...

LINE グループで使える投票機能は「何が食べたい」や「どこへ行きたい」 ... 投票作成時などに「匿名投票」を設定していない場合は、投票結果の画面で ... 於 tips360.jp -

#14.【內幕】美大選投票機背後隱藏的外國勢力| Dominion | 大紀元

今年3月川普(特朗普)政府直指馬杜羅實行「毒品—恐怖主義」。 圖為Smartmatic位於佛羅里達的辦事處。(The Epoch Times). 選舉結果「被操控」. 《 ... 於 www.epochtimes.com -

#15.【LINE】「投票(アンケート)」機能の使い方や作成方法を ...

LINE の投票機能を使えば、かんたんにLINE上でアンケートを取ることが ... 際には、投票機能を使ってお互いの都合のいい日程を投票して、投票結果から ... 於 otona-life.com -

#16.【LINE】匿名投票はバレる?やり方と結果を見る方法など ...

今回は匿名投票のやり方と投票方法、投票結果を見る方法から、「本当に自分の名前や選択肢はバレないのか?」についてまで解説します。 LINEの匿名投票の ... 於 karakuri.link -

#17.投票

使用LINE時若有任何疑問,請透過「常見問題」查詢。 於 help.line.me -

#18.LINE 投票功能操作說明,讓群組成員票選答案代替文字回答

一般投票:輸入標題和答案選項(可添加圖片),下方有設定日期、一人多票、匿名投票、允許新增選項可視情況勾選,按下「完成」建立投票。 LINE 投票功能操作 ... 於 www.xiaoyao.tw -

#19.LINEの匿名投票について質問です。誰がどの選択肢に投票 ...

その投票を開始した人にのみ、誰がどれを選択したか表示されます。 14人がナイス!しています. ナイス! line 匿名投票の検索結果. LINEの匿名投票は ... 於 detail.chiebukuro.yahoo.co.jp -

#20.重啟核四12縣市同意票較多仍落敗民進黨「北票南補」策略成功 ...

四大公投開票結果出乎意料,除了同意票均未達25%門檻,投下不同意者也在4項公投中輾壓同意票數。這次全國投票率僅4成1,加上藍綠對決下,過門檻機率很 ... 於 www.storm.mg -

#21.【line匿名投票破解】資訊整理& line投票結果相關消息 - Easylife

line匿名投票 破解,line匿名投票破解- 軟體兄弟,line匿名投票破解,LINE又推出了LINE投票這個新功能,讓群組的朋友們可以一同參與調查聚會的日期或者. 於 easylife.tw -

#22.【LINE】匿名投票をしたい!作成方法と回答の ... - APPTOPI

この3をタップすれば、「増やすべき」を選択した3人が誰なのか確認できるのです。 誰が投票したのか確認する方法. 投票結果の画面を表示する; 得票数を ... 於 apptopi.jp -

#23.Rapidpoll 免費線上投票系統,匿名票選快速統計結果 - Pinterest

... 通常只要產生票選網址,其他人就能在頁面中點選自己的投票選項,然後看到即時得票結果,其他像社群網站Facebook、Twitter 或Line 也都有投票工具可以開啟, ... 於 www.pinterest.pt -

#24.Minipoll 線上免費匿名投票工具,免註冊、免安裝手機電腦都可用

想辦一項活動,需要投票知道大家的意願?最近小邊發現Minipoll 線上投票簡易工具,你可能會有疑問不是用LINE、FB 社團就有投票功能了嗎? 於 zi.media -

#25.LINE「投票(アンケート)」機能の使い方 質問の作り方から ...

[結果をもっと見る]をタップすると、詳しい投票結果を見られる. 各選択肢の投票数や、誰が何に投票したかを確認できます。作成者が「匿名投票」の ... 於 mag.app-liv.jp -

#26.[請益] 請問line的匿名投票? - 看板Android - 批踢踢實業坊

標題[請益] 請問line的匿名投票? 時間Wed Oct 18 22:13:52 2017. 請問發起人會知道誰有投,誰沒投,或是誰投了哪個選項嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 www.ptt.cc -

#27.資訊爆炸的世代,如何分辨假新聞/假消息? - 368TW

事實:實際上只是某衛浴家具商依據自家網站的線上投票結果,寫成的行銷文案。 ... 白皮書,LINE 也推出「LINE訊息查證」平台,希望與各界共同防堵假新聞或假消息。 於 www.368tw.com -

#28.太陽重現致命灌籃戰術保羅有望回歸關門? | Marion | NBA 台灣

... 西區決賽第二戰的裁判長,將是曾在球員匿名投票最爛裁判的票選中高居第 ... 現役球員,其中太陽所在的亞歷桑納州調查結果讓我百思不解,太陽球迷 ... 於 nba.udn.com -

#29.LINEのアンケート(投票)機能の使い方!投票は匿名で ...

投票 は匿名でできる? 途中参加したメンバーが後から投票する方法. LINEのアンケート結果を確認する方法. LINEの ... 於 applimura.com -

#30.爆匿名信箱「約砲」?西斯板主ttb稱抓反串遭圍剿下台

有鄉民在八卦板以「有沒有匿名信箱會回信的八卦」為題爆卦,稱有女性朋友表. ... 則投票決定,管理者則是兩板主擇一投票決定,結果出爐前會暫停運作。 於 iop1014001.pixnet.net -

#31.幹事さんなら知っておくべき! LINEの「投票」機能の使い方 ...

そんなときに使えるのが「匿名投票」という機能。 選択肢の下に表示された「匿名投票」という項目をタップするだけで、誰がどの選択肢に投票したかバレ ... 於 ananweb.jp -

#32.問卷調查- 【LINE更新】新增群組「投票」功能!直接票選地點

匿名投票, 問卷調查, LINE挑日子,. 作者: 米拉. 文章2016-12-20. 142 分享. 58. LINE的功能真的越來越多元化了!暨LINE挑日子後,又推出新的「投票功能」,除了可以 ... 於 kikinote.net -

#33.line問卷調查範例

點【結束日期】裡面有選項可選擇,可以選擇無、1天~10天,還有【一人多票】、【匿名投票】這2個功能依需求勾選→【完成】。. 完成問卷. COLDSTONE 在聖誕節時推新品, ... 於 www.daylilies.me -

#34.LINEでアンケートを作成する方法 投票機能の使い方まとめ

アンケートに回答(投票)して結果を確認する. アンケート(投票)が始まったら、回答を寄せてみましょう。匿名投票でなけれ ... 於 appllio.com -

#35.[難過] 被主管關切沒有投票- WomenTalk - PTT網頁版

分享 Facebook Line Copy Link. 女孩悶安安肥宅我公司最近辦員工旅遊投票因為我也沒再參加就不投結果今天被主管問怎摸沒投大驚!!!!! 投票不是匿名的麻為什摸會知道我沒 ... 於 ptt-web.com -

#36.匿名爆台積憂供電潘忠政疑報導真實- 政治要聞

四大公投案本周六投票,傳出台積電高層擔心供電穩定問題,恐牽動珍愛藻礁公投結果。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政昨質疑,該報導是匿名消息來源, ... 於 www.chinatimes.com -

#37.LINEアンケート(投票)の作り方や機能を徹底解説!匿名や ...

LINE アンケートは回答(投票)を行うことで結果を確認できるようになります。 この回答(投票)ページへは、トークルームに投稿された「投票する」を ... 於 note.com -

#38.Line 匿名投票

Line 投票 怎么用记名匿名置顶查看投票结果完整教学风尚网 ... Line新功能Line投票匿名做問卷調查快速選出聚會時間討論問題也好方便痞凱踏踏Pkstep. 於 carleyczthec.blogspot.com -

#39.管理咨询 - 第 144 頁 - Google 圖書結果

... 希望能够更快更早地得到调查结果:在座谈会后两天获知初步结果,两周内得到最终报告。 ... 如视频会议设备( Video- Conference Facilities )、室内手动匿名投票装置( ... 於 books.google.com.tw -

#40.問卷調查|LINE Biz-Solutions

運用LINE所提供的「LINE Biz-Solutions」,全方位整合資源,協助企業主解決各種 ... 帶您了解「問卷調查」如何進行設定,其中包含建立新問卷調查、查閱問卷調查結果。 於 tw.linebiz.com -

#41.[工具] Minipoll 線上投票平台@匿名問卷設計產生器 - FUNTOP ...

『Minipoll 匿名投票網頁版教學』除了臉書社團、LINE 好用第三方投票機工具。 ... 最後會出現投票結果、比例數據供分析,如果你本身是講師或是PTT ... 於 funtop.tw -

#42.LINE新功能『LINE投票』匿名做問卷調查,快速選出聚會時間

LINE投票 機能は,簡単に複數の人の意見を簡単にまとめられるアンケート機能です。當ページでは,LINE投票の作り方や,選択肢の追加,匿名投票,結果確認などの気になる ... 於 www.thoemilumen.co -

#43.CoLine - 企業溝通最佳選擇

《議題投票》 可選擇公開或匿名投票形式針對議題進行投票並自動統計投票結果 poll1 poll2 poll3. 常見問題. 1. 如何註冊使用? 在AppStore / GooglePlay 搜尋CoLine ... 於 coline.mitake.com.tw -

#44.line 建立投票LINE新功能『LINE投票』匿名做問卷調查 - YHQ

Android和iOS系統將LINE更新到最新版後,查看投票結果(完整教學) ... 3.進入創立投票的頁面後,又推出新的「投票功能」,在下方可複選是否公開名字或匿名投票 ... 於 www.petitrygaku.co -

#45.活用線上表單!透過SurveyCake 打造你的線上投票系統

防止灌票,表單安全再升級。立即公開投票結果,輕鬆提高投票互動! 一個完善的投票流程,重視「快速、即時、公平」等要求。想提高投票人數,你必須... 於 meet.bnext.com.tw -

#46.住宅電話與手機雙底冊調查的組合估計: 以2016 總統選舉預測 ...

在許多重大的事件或決策當中,民意調查結果往往成為新聞報導與決策考. 量的一部分… ... 最後,在投票意向部分,支持朱立倫與王如玄以Line 的比例最高(19.3),W4 的比例. 於 www.jestw.com -

#47.#火柴盒-發起匿名投票、取得個人觀點溫度,圈選也圈粉 ...

有別於Youtube、Line、IG與Facebook的投票功能,在Matchbox火柴盒裡發佈的投票都是「公開且可匿名」的,而且可以透過Google搜尋! 於 blog.matchbox.space -

#48.基於paillier算法的同態加密電子匿名投票系統 - 台部落

本質上,同態加密是指這樣一種加密函數,對明文進行環上的加法和乘法運算再加密,與加密後對密文進行相應的運算,結果是等價的。由於這個良好的性質,人們 ... 於 www.twblogs.net -

#49.LINE新功能『LINE投票』匿名做問卷調查,快速選出聚會時間

LINE 投票 怎麼用? · ▽開始新增問卷的主題和選項(文字或圖片都可以唷),選擇是要依照日期或者一般性建立投票,在下方可複選是否公開名字或匿名投票、一人多票與結束日期。 於 www.pkstep.com -

#50.Straw Poll 簡單好用支援嵌入語法匿名投票網站推薦 - 跳板俱樂部

產生樣式如下,點選空白處打勾,然後經過reCAPTCHA 機器人檢查,就可以點一下Vote 進行投票,若是按Share 可分享至社群平台,或是從Embed 取得嵌入語法,想看投票結果可以 ... 於 zh.vpnclub.cc -

#51.【LINE】匿名投票をしたい!作成方法と回答のやり方を紹介 ...

LINE の投票機能において匿名で投票する方法を紹介する前に、投票機能そのもの ... 誰が投票したのか確認する方法投票結果の画面を表示する得票数を ... 於 news.livedoor.com -

#52.【科技新知】LINE如何建立投票活動?匿名投票怎麼設定?

如何在LINE群組新增投票活動?可匿名/設定結束時間! · LINE投票活動如何提前結束? · 你還沒將「傑昇通信」加為LINE好友嗎? · 手機哪裡買價格最便宜划算有 ... 於 www.jyes.com.tw -

#53.LINE 投票功能

LINE 投票 功能 ... 對某些問題做問卷,利用投票的功能,就能知道多數人的想法,還能啟用匿名投票, ... 投票結果出爐後,可清楚的列出投票的結果和投票人數,「建立. 於 www.tpce.org.tw -

#54.【e化思維】匿名投票,傾聽員工真實的想法!

資訊收集後也可以選擇要馬上公佈結果或投票時間結束後公佈,讓投票人不會因為其他的外在因素而影響投票結果,更可確保投票的公平性,而投票結果的統計也可以以圖形方式 ... 於 www.hundredplus.com -

#55.LINE社群的有趣(暗黑?)實驗及破解,社群小編必看(openchat ...

發一個團購投票,自己想引導投票結果… (X).你可以舉辦社群的匿名制投票,明眼人都知道社群的匿名投票不可信.. (O) ... 於 medium.com -

#56.アンケートの設定 - アンケート - LINE WORKSヘルプセンター

匿名 : 回答結果で回答者の情報を確認できません。 「アンケート設定」で「回答者の表示」を [記名] または [匿名] をタップして表示有無を設定し ... 於 guide.worksmobile.com -

#57.匿名投票不記名投票 - Miubu

匿名投票 Related Hashtags 民主元朗國投票禮元朗國嘅國民! ... 結果記名/匿名,置頂,查看投票結果Wreadit 發布於10月18日07:21 • 塔科女子當我們在LINE 群組內討論 ... 於 www.houtwormbe.co -

#58.#請益臉書投票變成匿名了... - 3C板 | Dcard

有天我想在臉書社團發起投票,結果發現我在該社團的投票全部變成匿名的了,完全看不到別人投了什麼。請問版上各位大大有無解決方法,感謝! 於 www.dcard.tw -

#59.LINE(ライン)の投票で誰が何に投票したかはわかる?&バレる ...

LINE (ライン)での投票が匿名制になっているかどうかは「投票結果」の画面から確認 ... 於 applikoryaku.com -

#60.勞資會議怎麼開?一看就懂會議流程與規定

另外,勞方代表選舉日期應於選舉前10日向全體勞工公告投票日期、時間、 ... 的細節交由勞資雙方協商的結果,我想很多當過員工的讀者們都應該了解吧! 於 twworkforce.com -

#61.【line匿名投票破解】資訊整理& line投票結果相關消息

line匿名投票結果 - line匿名投票破解,LINE投票功能,LINE推出了『投票』功能,讓群組內的朋友可以一起參與調查聚會的日期或.對某些問題做問卷,... 於 info.todohealth.com -

#62.2019032805 在Line 中製作一人多票的功能、查看投票結果

2019032805 在 Line 中製作一人多票的功能、查看 投票結果 、哪些人投哪些選項王穎聰, 士林社大, 手機平板智慧應用(初階), Line, 記事本, 投票, 挑日子, ... 於 www.youtube.com -

#63.LINE新功能『LINE投票』匿名做問卷調查,快速選出聚會時間

LINE 在Schedule挑日子之後,又推出了LINE投票這個新功能,讓群組的朋友們可以一同參與調查聚會的日期或者針對某些問題做問卷,討論「下次約會是什麼時間?。 於 pharmknow.com -

#64.LINE新功能『LINE投票』匿名做問卷調查,快速選出聚會時間

line 如何投票LINE新功能『LINE投票』匿名做問卷調查,快速選出聚會時間,討論 ... 們對您的意見與想法吧~ 小編小撇步投票活動中,適當公開統計結果可增加好友參與感 於 www.place2reent.co -

#65.tg記名投票 - 日本打工度假最佳解答

Telegram「GroupAgree Bot」:建立投票、單選多選、匿名或公開...2018年4月2日· ... 年2月7日· LINE 的投票功能很方便,Telegram 當然也有投票功能,支援複選投票與單 ... 於 jpworkingholiday.com -

#66.line匿名投票破解 - 軟體兄弟

line匿名投票 破解,LINE 推出了『投票』功能,讓群組內的朋友可以一起參與調查聚會的日期或. 對某些問題做問卷,利用投票的功能,就能知道多數人的想法,還能啟用匿名 ... 於 softwarebrother.com -

#67.Rate.cx 免費線上投票器,網頁匿名投票並觀看統計結果 - 科技兔

3.Rate.cx 有防止灌票功能,但是做得不完善,使用無痕視窗或是不同瀏覽器,還是有可能重複投票。 加入好友. # google線上投票# line線上投票# Rate.cx# ... 於 www.techrabbit.biz -

#68.line匿名投票破解的蘋果、安卓和微軟相關APP,YOUTUBE

2019032805 在Line 中製作一人多票的功能、查看投票結果、哪些人投哪些選項王穎聰, 士林社大, 手機平板智慧應用(初階), Line, 記事本, 投票, 挑日子, ... 於www.youtube. 於 app.mediatagtw.com -

#69.LINE新增群組「投票」功能,讓多人直接票選簡單又實用

千呼萬喚終於使出來,LINE群組新增了「投票」功能,不過目前僅Android版先能 ... 結束的時間、一人多票以及匿名投票,最後按下〔完成〕傳送到群組上。 於 walker-a.com -

#70.【役立つ!】LINEの投票機能の使い方を徹底解説

投票 機能は投票作成者のみが使える早期終了して結果を見る機能や編集機能も有ります。使いこなせば選択肢の追加や匿名での投票もできるため、 ... 於 briarpatch.co.jp -

#71.LINE 投票怎麼用?記名/匿名、置頂、查看投票結果(完整教學)

如何建立LINE 投票? 任何一個LINE 聊天室都可以使用投票功能,按一下左下角的「+」,然後選擇「投票」。 於 www.tech-girlz.com -

#72.LINEの投票のやり方!誰が何に投票したかバレる?投票結果 ...

グループでトークを利用しているのであれば、投票機能を使って色々とみんなの考えをまとめたりすることができます。 今回は投票機能の使い方や匿名 ... 於 line-line-line.com -

#73.匿名社群媒體Yik Yak 在美國各大校園引發爭議

「線上匿名發言」成了臺灣最近熱門的討論話題,而在美國, ... 傳播學院的學生們表示,透過投票結果,他們可以了解學生們感興趣的新聞和校園資訊。 於 talk.ltn.com.tw -

#74.免費投票器

免費投票器- 無須註冊- 簡單3步驟製作您的票選活動. ... 顯示或隱藏投票結果. FB / LINE ... 您只需要輸入您的題目與答案就能將票選活動發布至您的網站、臉書、LINE、 ... 於 www.ratecx.com.tw -

#75.匿名怎麼用

記名/匿名、置頂、查看投票結果| Wreadit | LINE TODAY. LINE 投票怎麼用?. 記名/匿名、置頂、查看投票結果. 當我們在LINE 群組內討論聚會時間或想去的餐廳時,常常會 ... 於 www.luenebuuse.co -

#76.免費贈送LINE貼圖第2波 領取貼圖的方式 - 日本必買.com

第2波貼圖的投票結果已經出爐得票數第一名的是這個貼圖! 以下將說明領取貼圖的方式,請先做確認。 日本必買LI. 於 mustbuyjapan.com -

#77.line投票允許新增選項 > LINE 投票怎麼用?記名匿名、置頂、查看 ...

line投票 允許新增選項,2020年10月16日— 本篇教學會教你如何建立LINE 投票,也會教你如何設定投票記名、匿名、置頂... 其他還可以設定結束日期、一人多票、匿名投票或者 ... 於 po3c.com -

#78.LINE投票で結果を見るには?見方のポイントを徹底解説!

投稿の[投票終了]、もしくは[投票する]をタップする。 「〇人が投票済み」をタップすると、投票したメンバーを確認できる※匿名の場合は見れない ... 於 line-world.jp -

#79.2021年臺中市第二選舉區立法委員陳柏惟罷免案 - 维基百科

時代力量立委王婉諭表示:對於今天台中第二選區的罷免投票結果,她尊重地方民意結果。不過,王婉諭也直指:在這場罷免選舉的過程中,看到太多激化的對立,她不希望台灣政治 ... 於 zh.wikipedia.org -

#80.找line投票匿名相關社群貼文資訊

提供line投票匿名相關文章,想要了解更多日期投票、匿名投票app、手機投票系統相關法律資訊或書籍,就來法律貼文懶人 ... 記名/匿名、置頂、查看投票結果(完整教學)。 於 law.businesstagtw.com -

#81.LINEアンケート(投票)の作り方!匿名・複数回答などの ...

アンケートを作成する; アンケートを削除・編集する; 便利なオプション機能(終了日・複数選択・匿名投票等)を設定する. LINEアンケートの結果を確認 ... 於 arrowslife.fcnt.com -

#82.網路匿名投票設計 - Mobile01

用LINE的投票功能,不就可以了? LINE 投票怎麼用?記名/匿名、置頂、查看投票結果(完整教學) 不過,是否匿名,會有爭議 ... 於 www.mobile01.com -

#83.Google Meet 視訊會議新增投票與問答功能,強化遠距教學互動

當會議結束時,會議主持人會收到一份統計報告的郵件,裡面會有會議中所有提出的問題,以及投票表決的結果。 不過,目前Google Meet 的投票、問答這兩 ... 於 www.playpcesor.com -

#84.投票の作り方・結果の確認・匿名のやり方を徹底解説 | ドハック

1 LINEの「アンケート」(投票)機能とは? 1.1 LINEアンケート(投票)では締め切り ... 於 dohack.jp -

#85.投票機能の使い方

また匿名投票の場合は、誰がどこに投票したか確認できます。 LINE 投票終了のプッシュ通知 iphone版. 結果を確認する. グループのトークルーム通知された投票の案内 ... 於 line-howtouse.net -

#86.免費線上投票系統Rapidpoll匿名票選快速統計結果 - 雪花台湾

網路上有不少可以線上投票或問卷調查服務,而現在介面設計都很簡單, ... 然後看到即時得票結果,其他像社羣網站Facebook、Twitter 或Line 也都有投票 ... 於 www.xuehua.tw -

#87.國高中上課時間改為9:30到5:00

... 年5月至6月間分別於臺南市及臺北市各辦理1場「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項執行現況」相關議題之公聽會,並依公聽會結果再行上網回應。 於 join.gov.tw -

#88.用最不傷感情的「匿名投票機」決定大小事(Android)

使用一台手機下載「匿名投票機」App,將所有的選項都先輸入進去,然後設定 ... 所以最終的結果應該能符合大多數人的願望,而且是經過公平的投票方式所 ... 於 briian.com -

#90.LINEの「投票」機能を使ってみよう講座 | マイナビニュース

投票 の作成者が「投票を終了」を選択すると、グループLINEのトークルームに結果がシェアされます。「結果をもっと見る」から、誰がどこに投票したかも ... 於 news.mynavi.jp -

#91.聊天室的基本概念- YouTube說明

頻道擁有者可以在直播和首播期間建立及管理即時意見調查。使用者投票後即無法改變選項。 ... 如要結束意見調查並在聊天室中查看結果,請輕觸聊天室頂端橫幅中的[結束意見調查] ... 於 support.google.com -

#92.Rapidpoll 免費線上投票系統,匿名票選快速統計結果

... 通常只要產生票選網址,其他人就能在頁面中點選自己的投票選項,然後看到即時得票結果,其他像社群網站Facebook、Twitter 或Line 也都有投票工具可以開啟, ... 於 free.com.tw -

#93.line匿名投票結果相關資訊 - 哇哇3C日誌

line匿名投票結果,LINE 投票功能,林忠行技師. LINE 推出了『投票』功能,讓群組內的朋友可以一起參與調查聚會的日期或. 對某些問題做問卷,利用投票的功能, ... 於 ez3c.tw -

#94.為了支持親人競選,遷徙戶口後投票給親人,有罪嗎? - 法律百科

刑法有虛偽遷徙戶籍投票罪,如果有使特定候選人當選的意思,並在選舉前4個月遷戶口到選舉區,但沒有遷入居住,就成立本罪。 ... 文:匿名(認證法律人). FB · LINE ... 於 www.legis-pedia.com -

#95.過年胖多少?OL狂吃暴肥9公斤「3萬人投票」結果跌破眼鏡

不少民眾哀號連連,不僅衣服穿不下,整個人圓了一圈,還被同事調侃。有網友就好奇發起投票,沒想到結果超意外。一名女網友在《匿名公社》崩潰. 於 www.ctwant.com -

#96.line 投票怎麼用

一般投票LINE 投票又可分為「 一般投票」和「 日期投票」,而一般投票的部分你可以自行增加文字選項,也能新增圖片,其他還可以設定結束日期、一人多票、匿名投票或者 ... 於 www.rhondarobinson.me -

#97.LINEの日程調整(スケジュール)機能を完全攻略【裏技多数】

日程調整と同じようにトークルームでアンケートを取ることができ、集計も自動で行なってくれるので、「匿名であれば投票結果自体は ... 於 encount-attendance.com -

#98.Your Phoenix Suns, Working Hard, Playing Harder. - Facebook

應該許多板友都知道,太陽Line群其實存在很久,至少2014年應該就有了,以往每隔幾個 ... 沒錯,主裁判Scott Foster,加上Tony Brothers,聯盟匿名投票最爛裁判前兩名, ... 於 www.facebook.com -

#99.LINE新功能『LINE投票』匿名做問卷調查,快速選出聚會時間...

line 填問卷,大家都在找解答。LINE在Schedule挑日子之後,又推出了LINE投票這個新功能,讓群組的朋友們可以一同參與調查聚會的日期或者針對某些問題做問卷, ... 於 igotojapan.com -

#100.LINE 投票功能怎麼使用?所有相關內容這篇一次整理給你

除了群組外,LINE 個人聊天室其實也有投票功能,,不過我目前想不太到有什麼事情會需要用到, ... 設定結束日期; 一人多票; 匿名投票; 允許新增項目. 於 www.rockyhsu.com