高壓滅菌時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(荷)阿諾德•范德拉爾寫的 手術刀下的歷史 和李莉等(主編)的 微生物基礎技術(附贈1學習冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高溫高壓滅菌釜(Laboratory Use, with Drying Process) | Medtech也說明:高壓 蒸氣菌及乾燥自動滅菌| 樣品快速乾燥| 依據樣品材質設定乾燥時間| 自我診斷可偵測異常|

這兩本書分別來自天津科學技術 和化學工業所出版 。

國立嘉義大學 生物機電工程學系 洪滉祐、邱秀貞所指導 邱章哲的 電漿技術進行牡蠣殼高效轉化成氧化鈣之研究 (2021),提出高壓滅菌時間關鍵因素是什麼,來自於牡蠣殼、交流式高溫電漿、碳酸鈣(CaCO₃)、氧化鈣(CaO)、電導度。

而第二篇論文國立嘉義大學 生命科學全英文碩士學位學程 朱紀實、陳立耿所指導 梅柏安的 不同發芽條件(無菌和非無菌)、根瘤菌感染、發酵方法和時間對發酵和非發酵大豆及其發芽時異黃酮含量變化的影響 (2021),提出因為有 發酵、大豆、米麴菌、異黃酮、發芽的重點而找出了 高壓滅菌時間的解答。

最後網站2019.03.22 乾熱滅菌及濕熱滅菌之操作 - Xuan 的營養學習手札則補充:如何正確使用乾熱滅菌(oven)、高壓殺菌釜(autoclave)及其適用對象。 ... 4、加熱一段時間,排氣閥開始滴水排氣(差不多100度時),約等3分鐘後將排氣閥 ...

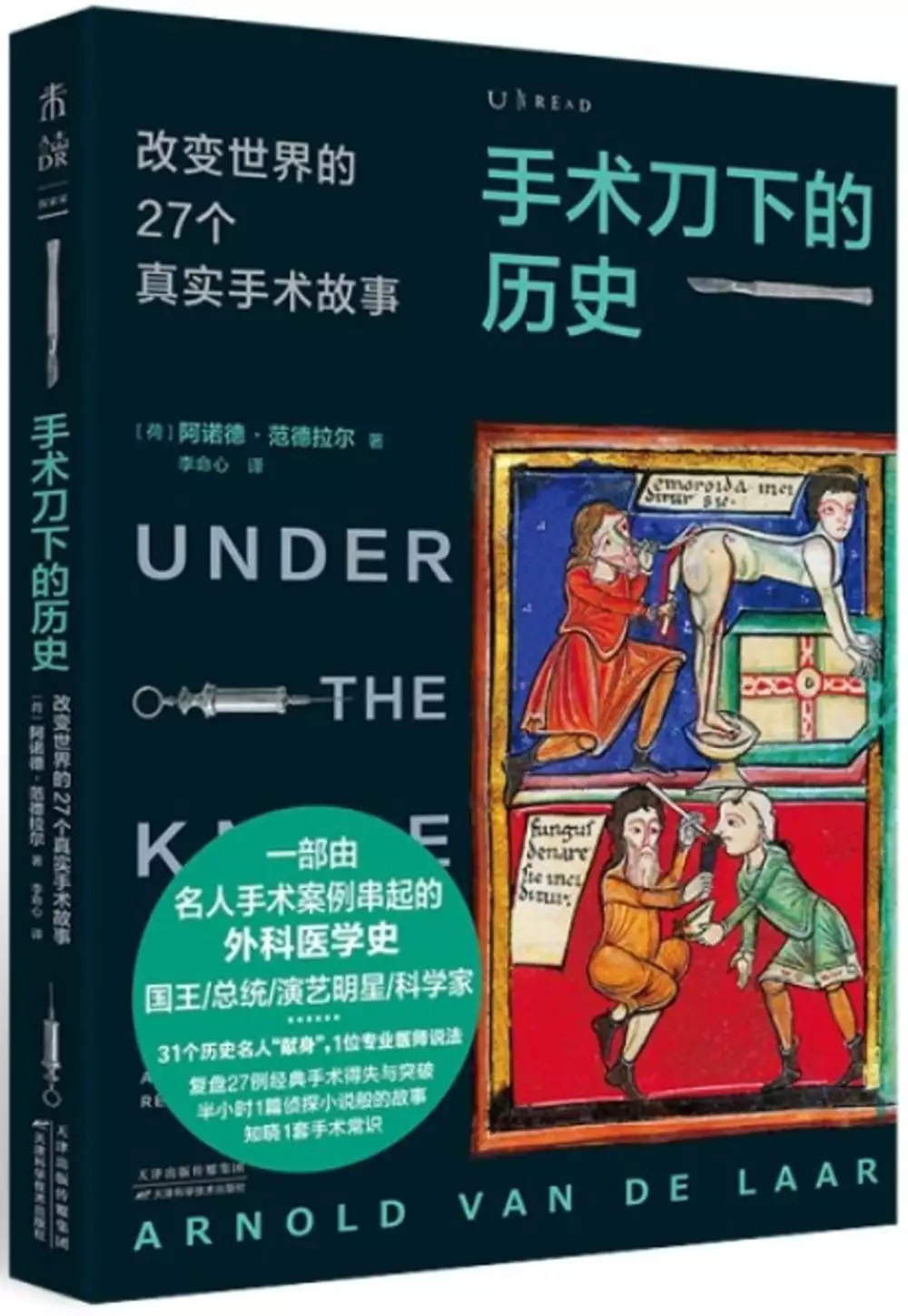

手術刀下的歷史

為了解決高壓滅菌時間 的問題,作者(荷)阿諾德•范德拉爾 這樣論述:

自從人類行走在地球上,外科學就自然而然地發展起來。從兼職處理創傷的理髮店到設備先進的現代手術室,從沒有麻醉的截肢手術到無痛的微創手術,從美國總統甘迺迪的槍傷到大科學家愛因斯坦的動脈瘤,荷蘭外科醫師阿諾德·范德拉爾利用自己的專業知識和經驗,為我們講述改變了醫療史也改變了世界的27個手術故事。在這些名人“獻身”的手術案例和作者充滿趣味的描述中,一段跨越千年的歷史被串連起來,我們得以再探醫學發展的艱難歷程、瞭解當下前沿的醫療成果、想像未來醫學的無限可能。 阿諾德·范德拉爾(Arnold van de Laar) 阿姆斯特丹斯洛特瓦特醫院的外科醫生,專攻腹腔鏡手術。范德拉爾出生于

荷蘭的赫特根博什鎮,在比利時魯汶大學學習醫學,之後在加勒比的聖馬丁島做了第一份普通外科醫生的工作。他現在和他的妻子以及兩個孩子住在阿姆斯特丹,作為一個真正的荷蘭人,他每天騎自行車上班。 引言 治癒之手:外科醫生 取石術 阿姆斯特丹鐵匠簡·德·多特體內的石頭 窒息 世紀性的氣管切開術:甘迺迪總統 傷口癒合 皇家包皮:亞伯拉罕和國王路易十六 休克 女士和無政府主義者:茜茜皇后 肥胖 教皇:從彼得到方濟各 造口 奇跡子彈:卡羅爾·沃伊蒂瓦 骨折 德摩斯醫生和希臘式方法:大流士國王 靜脈曲張 露西和現代手術:阿法南方古猿 腹膜炎 逃脫藝術家之死:哈裡·胡迪尼 麻醉 女王的麻醉:維多

利亞女王 壞疽 小灣戰役:彼得·史蒂文生 診斷 內科醫生和外科醫生:赫爾克裡·波洛和夏洛克·福爾摩斯 併發症 大師與伊朗國王:穆罕默德·雷紮·帕拉維 播散 兩位音樂家與他們的大腳趾:盧利和鮑勃·馬利 腹部 羅馬人與腹壁成形術:盧修斯·阿帕羅尼魯斯·西亞努斯 動脈瘤 外科相對論:阿爾伯特·愛因斯坦 腹腔鏡 內窺鏡和微創革命 閹割 一種簡單手術的歷史:亞當、夏娃和法裡內利 肺癌 在家中進行的開胸手術:國王喬治六世 安慰劑 第五個登上月球的人:艾倫·謝潑德 臍疝 一位豐滿女士的悲慘死亡:卡洛琳王后 早回家,快康復 叛逆與革命:巴西尼和李奇登斯坦 死在手術臺上 手術的局限性:李·哈威·奧斯維德 假體

“美好時代”的奇妙發明:麵包師朱爾斯·佩杜 胃切除術 “牛仔”與外科醫生:特蕾莎·海勒夫人 肛瘺 大手術:國王路易十四 電 600 伏特:阿提斯動物園的電鰻 後記 十大未來的外科醫生 術語表 引言 治癒之手:外科醫生 1537年的一個晚上,在為都靈戰鬥了一整天之後,年輕的法國軍隊外科醫生安布魯瓦茲·帕雷終於徹底清醒過來。他非常苦惱——戰場裡擠滿了被火繩槍和毛瑟槍打傷的士兵,自己卻沒有處理這種傷口的經驗。他在一本書中讀到,將滾燙的油澆在傷口上,可以中和有毒性的火藥。於是,他將這沸騰的液體滴在士兵們的血肉之軀上,油便像在平底鍋中煎肉時一樣濺起。可受傷的人實在太多了,仗打

到一半,他的大油鍋就空了。沒有了油,他不得不用玫瑰油、蛋黃和松節油混合而成的軟膏來減輕受傷士兵的痛苦。整整一夜,他都聽著傷患尖叫著和死神鬥爭,覺得這是自己的錯。第二天早上,他驚訝地發現,尖叫的正是他用沸騰的油治療過的士兵,其他的傷患則沒有。從此以後,他再也不用沸油治療傷口,並在後來成為一名偉大的外科醫生。這是邁向現代外科學的第一步。 自人類行走於地球之始,外科學便自然而然地發展起來,因為人類會遇到必須“手工”治癒的疾病。用手治病的治療師被稱作“chirurgeon”,源自希臘語“kheirourgia”,意思是手(kheir)和工作(ergon)。我們的現代詞彙“surgeon”(外科醫生)

和它是同源的。戰鬥、狩獵、遷徙、挖根、從樹上墜落、逃離掠食者——艱苦的生活使我們的祖先面臨無盡的受傷風險。因此,處理傷口不僅是最基本的外科操作,而且很可能是第一個外科操作。從常識來看,我們應該用水沖洗被污染的傷口,對流血的傷口施加壓力,並將開放性傷口覆蓋;如果傷口癒合了,我們下次就採取同樣的措施。但在中世紀,常識卻被傳統所掩蓋。我們中世紀的前輩並不會去觀察他們行為的結果,而是遵循某位偉大的先知在古書中所寫的內容,所以傷口不會被清洗乾淨,而是會被用烙鐵或沸油煎焦,再用一塊髒布包裹起來。在那個愚昧時代過去之後,常識漸漸佔據上風,一種基於實驗的嶄新的外科學誕生了。 但回頭來看,我們的祖先是什麼時候

開始想到通過切開的辦法來處理潰爛、膿皰、癰或膿腫之類感染的呢?膿的引流是第二個基本的外科操作,你只需要一個尖銳的物體,比如金合歡刺、燧石箭頭、青銅匕首或鋼手術刀。刀就這樣走進了外科學,今天的外科醫生仍然謹記一句古老的拉丁格言:“Ubi pus,ibi evacua.”(即“有膿液,清理它”) 第三個基本的外科操作是處理骨折。逃離狼群、狩獵猛獁象、被岩石和樹根絆倒——史前生活絕對會提供足夠多的機會讓你的骨頭斷掉。在傷者面對巨大的痛苦時,那個年代是否能有人擁有足夠的理智將骨折復位?無論如何,這不是每個人都能做到的事。他必須有膽量才能去做,更重要的是,傷者必須願意讓他這樣做。只有擁有足夠的勇氣、權

威和經驗,並表現出足夠同情心的人,才能贏得這種信任;而且,他的雙手還要靈活。這個人就是外科醫生,能用雙手治癒疾病的人。 為患者提供緊急治療仍然是外科醫生工作的一部分。處理外傷和嚴重的失血、保證患者的呼吸、維持患者生命體征平穩,依然是醫院急診外科醫生的首要任務。這是明確又實在的原則。處理傷口、膿腫和骨折,診治急性病症,患者便會對醫生產生感激之情。 但是更進一步,進行一場手術卻是另一件完全不同的事。你不是治癒一個傷口,而是創造一個傷口。一位明智的外科醫生(以及明智的患者)會權衡風險。手術通常會成功還是失敗?還有其他替代方案嗎?如果我什麼都不做,患者會怎樣?如果手術失敗,患者會怎樣?我們始終在尋

求全力救治和避免傷害之間的平衡。羅馬執政官馬呂斯曾讓一位外科醫生剝除了他曲張的靜脈。他術後活了下來,還繼續統治了羅馬許多年。外科醫生約翰·蘭比為英格蘭的卡洛琳王后進行了臍疝手術,導致了她的慘死。然而,他的那位羅馬同行受到了嚴厲的譴責,並且被禁止在馬呂斯的另一條腿上進行手術,而蘭比卻因他為皇家提供的服務被封爵。外科醫生真是一種難以預測的職業。 外傷、骨折、化膿感染和手術會留下疤痕,而感冒、腹瀉、偏頭痛之類的疾病通常不會留下任何痕跡。這種差異可以用兩個不同的詞語來表示“好轉”:我們用“療傷”——“使機體完整”——來描述手術、傷口、瘀傷和骨折,用“治病”——“使健康恢復”——來描述疾病。籠統地說,

外科醫生療傷,而內科醫生治病。外科醫生長期以來也順便兼做內科工作,但他們把自己限制在外科手段可解決的問題上,這些問題只占所有疾病的一小部分。大多數病症根本不需要外科醫生或手術的干預。16 世紀的外科醫生所提供的服務是如此簡單和有限,以至於他們可以像普通商人一樣在一家小店鋪裡完成工作。在阿姆斯特丹,外科醫生是一個微不足道的職業群體,他們與其他三個行業——滑板製造者、木偶製造者和理髮師,同屬一個行會。 18世紀以前,處理外傷、感染和骨折占了外科醫生有限的執業範圍的一大部分。除此之外,還要加上切割或燒灼可疑的腫瘤和增生組織,當然還有當時最流行的手術——放血,可這與其說是治療,不如說是迷信。總而言之

,這是一個相當簡單又無聊的行當。如果在那個年代當外科醫生,我肯定不會像現在這樣享受我的工作。 隨著經驗、知識的增加和方法的改進,越來越多的病症可以通過手術治療了。直立行走是許多我們人類特有疾病的重要病因。我們的祖先400萬年前邁出的第一步,帶來了一系列需要大量手術干預的健康問題。靜脈曲張、腹股溝疝、痔瘡、腿部血液供應不足(間歇性跛行)、髖關節和膝關節磨損(關節炎)、脊椎病(椎間盤突出)、胃灼熱和膝關節半月板撕裂,都是因為我們用兩條腿走路。 有兩種疾病是當代外科醫生工作的重要內容,直到最近才對人類生命造成嚴重威脅。癌症和動脈血管變硬(動脈硬化)在過去的幾個世紀裡進入了我們的生活,以高熱量飲食

和吸煙為代表的生活方式造成了這些疾病的高發。發病者通常是老年人,在過去,你或許在得癌症或動脈阻塞之前就已經去世了。 從19世紀開始,人們的壽命突然變長。這得益於西方世界的一項顯著進步:人們開始更加注意衛生。這比任何偉大的發現或著名的外科醫生對現代外科學的貢獻都要大,並使外科學產生了翻天覆地的變化。很難想像人們為什麼花了那麼長時間才將衛生和手術聯繫在一起。如果我們有機會回到18世紀的手術室裡,必然會感到非常震驚。尖叫一定十分駭人;向四面八方飛濺的血液,以及截肢肢體被灼燒的惡臭都會令人作嘔。那是恐怖電影中才會有的場景。 現代手術室一般都很安靜,可以聞到消毒劑的味道,有吸引器來吸除血液或其他液體

。唯一的背景雜訊來自監護儀上沉睡患者的心跳,收音機有可能開著,但手術團隊也可以自由交談。然而,現代手術和以前的手術之間真正的差別更為細緻,並且對於外行人來說不再是那麼簡單明瞭。這一差別就是無菌,是通過實施嚴格的規則來實現的,這一規則構成了整個現代醫學的基礎。 在外科領域裡,無菌意味著“完全沒有細菌”。我們的洗手服、手套、手術器械和其他設備都經過消毒。它們被放在高壓滅菌器(一種高壓鍋)內幾個小時,用蒸汽處理或者用γ射線照射以殺死所有細菌和其他微生物。在手術過程中,我們採取近乎於苛刻的措施,在傷口周圍形成一個無菌區域,在該區域內的任何人和任何物品都不能觸及區域外的人和物品。如果你是手術團隊的一員

,那麼你就是無菌的,這意味著你的衣服和手套上不該有任何細菌。為了保持這種無菌狀態,無論是在穿手術衣和戴手套的過程中,還是在患者周圍走動時,你都必須遵守嚴格的程式:雙手始終放在腰部以上,在經過彼此時對視,在系手術衣時完全轉過身去,永遠不要背對患者。為了進一步限制手術室內的細菌數量,每個人都要戴著帽子和口罩,手術中在場人數保持在最低限度,門盡可能地關閉。 所有這些措施都產生了非常明顯的效果。在過去,手術後膿液從傷口滲出被認為是正常現象,只有愚蠢的外科醫生才不知道這一點,所以那時候的傷口不得不保持開放,以便膿液流出。直到術中的無菌得以確保,常規傷口的感染才得到預防,並且在手術完成後可以立即縫合傷口

。因此,衛生不是外科學中唯一的新元素,傷口的縫合也是一個相對較新的進展。 外科醫生是什麼樣的人?究竟是什麼讓你想要切開其他人的身體,即使他們感覺不到?患者在術後痛苦掙扎時,你該如何入睡?哪怕你沒有犯錯,患者卻因為你的手術而死亡,你該如何堅持下去?外科醫生是精神錯亂、優秀過人,還是肆無忌憚?是英雄主義,還是喜歡賣弄?一名外科醫生總是充滿了緊張感。手術是一件美妙的事情,但其中的責任重大。 外科醫生本身就是治療的一部分。畢竟,他們的雙手和技術就是治療所用到的設備。一旦出現問題,你必須對自己有所判斷。你要問自己,問題是否由於你在治療中的作為產生,還是一切都按部就班,問題是由其他原因引起的。畢竟無論

治療方案多麼先進,我們都永遠不會知道疾病將如何轉歸。疾病本身的發展過程也可能造成問題。但作為一名外科醫生,你得學會對自己做出解釋,這對內科醫生沒那麼重要,他們不用自己的雙手干預治療。你還要問自己,你是否做了正確的事,是否盡了力。大多數外科醫生將這永恆的質疑隱藏于自信的外表下。這種態度塑造了外科醫生無所不能而又高不可攀的形象。但是,即使對於最自信的外科醫生來說,這也只是一種表像,使得他們能夠承擔責任,遠離內心深處的內疚感。無論如何,堅持下去吧,這是他們的座右銘。 每個外科醫生都會遇到患者在術中或術後死亡的情況,即使他們沒有犯錯。你必須克服它並繼續前進,因為還有下一位患者在等待治療。這有點像火車

在鐵軌上撞了人,司機卻無能為力,火車必須繼續運行下去。患者的死亡是戲劇性事件,而根據不同的情況和手術的原因,有些是更難釋懷的。如果患者本身患有癌症或遭遇了嚴重事故,則除了手術之外別無選擇。如果是選擇性手術,也就是說還有非手術的替代治療方案,或者患者是兒童,則外科醫生很難為自己開脫。 你的經驗多少自然也會產生影響,做過5次與做過500次手術有很大差別。每個過程都有一個學習曲線,在前幾次實踐時,併發症發生的概率會高一些,但隨著你經驗的累積,這一風險也會降低。每個外科醫生都必須經歷這種學習曲線,沒有例外。我想知道當我剛開始做外科醫生時,我的第一批患者是否意識到我相對缺乏經驗。在19世紀,查理斯·弗

朗索瓦·菲力克斯·德·塔西絕不是一個新手,但當路易十四找他看病時,他還從未做過肛瘺切開術。因此,他請求國王給他6個月的時間,先在75名患者身上試驗過之後,再為國王動手術。 外科醫生的時間極為緊迫,你要有足夠的體力連續工作幾個小時,大多數時間站著,沒有固定休息時間,值夜班並在白天接著工作;寫出院檔,訓練年輕醫生,指導你的團隊,保持和藹的態度,告訴人們壞消息,給他們希望,記錄你所說和所做的一切,詳盡地解釋每件事,而且永遠不能讓下一個患者在候診室等太久。 幸運的是,工作中的挫折和不那麼令人愉快的事都能被患者和家屬的感激所消解,而且手術的巨大樂趣遠遠超過了工作的辛苦。做一場手術很複雜,但也很令人享

受。外科醫生所做的大部分事情都是非常基礎的,用到的都是在幼稚園能學到的技能,比如切割、縫合,以及整齊乾淨地做好一切事情。如果童年時我沒有玩過樂高或者不喜歡做手工,那麼我就不適合做外科醫生。還有一些事讓手術變得享受:像偵探一樣工作,找出患者哪裡出了問題。尋找潛在的問題,並與同事討論最佳解決方案,是一種愉快的消遣。 對於那些沒接觸過手術的人來說,外科醫生的工作可能看起來很神奇:一個人能夠擁有拯救他人性命的責任、技能和知識。這就是外科醫生經常備受尊重,甚至讓人敬畏,被描繪成英雄的原因。面對災難和可怕的工作環境,外科醫生試圖用他們的手術刀挽救患者。但這種形象通常是扭曲的。也有外科醫生冷血、天真、邋遢

、笨拙或為金錢和名利折腰。 在這本書中,我講述了與我的專業有關的一些故事、一些著名的患者、聞名的外科醫生和非凡的手術。這並不簡單,因為手術不僅是一項有趣而令人興奮的工作,更重要的是非常具有技術性。外科學涉及複雜又精細的人體機能,還使用對於外行人來說幾乎無法理解的術語。沒有外科背景的讀者可能不懂我們在說什麼,例如“急性腹主動脈瘤”“乙狀結腸穿孔”或“比-Ⅱ式切除術”。因此我需要對外科概念進行解釋,以便每個人都能理解這些故事的重點。這就不僅涉及手術的歷史,還涉及我們的身體如何運轉,以及外科醫生可以做些什麼來維持它的運轉。 一些外科術語可能需要進一步解釋。“切口”和“切除”這兩個詞來自拉丁語,字

面意思是“切入”和“去掉”。“創傷”來自希臘語,意為“受傷”或“傷口”。從經歷痛苦後感到創傷的意義上來說,創傷也可以是心理上的,但在外科學中,它意味著身體受到了某種損傷。“指征”是指“手術的原因”,而“併發症”是一種需要避免的結果或是災難。其他術語可以參見書後的術語表。 這些故事並沒有完整地呈現出外科學的歷史,但它們能夠給讀者一個關於外科學的印象。什麼是外科學?過去的外科學是什麼?手術過程中會發生什麼?手術中需要什麼?人體在被刀、細菌、癌細胞或子彈攻擊時會作何反應?休克、癌症、感染以及傷口和骨折癒合的原理是什麼?什麼可以通過手術修復,什麼不可以?常見的手術是如何出現的,是誰發明了它們?大多數

章節描寫了在歷史名人身上進行的手術以及這其中有趣的細節。你是否知道,阿爾伯特·愛因斯坦的壽命原本沒有這麼長,胡迪尼在患有急性闌尾炎的情況下奉獻了最後的表演,茜茜皇后在60歲時被刺傷,約翰·F.甘迺迪和李·哈威·奧斯維德由同一位外科醫生做了手術,一名阿姆斯特丹男子切開自己的膀胱取出了一枚石頭?你是否知道,在手術過程中有電流通過你的身體,直到150年前外科醫生才開始在手術前洗手? 有些故事對於我來說尤為親切。患有膀胱結石的男人簡· 德· 多特是我的最愛,因為我自己就住在阿姆斯特丹,距離他給自己做手術的地方不遠;貪吃教皇的故事也令我著迷,因為我對肥胖患者的手術尤感興趣;還有關於波斯國王的故事,因為

我曾有幸成為他那迷人遺孀的外科醫生;以及彼得·史蒂文生的故事,因為我在美麗的加勒比海聖馬丁島工作過幾年;還有一個關於微創手術的故事,因為我的老闆在進行史上第一次遠端手術時,我也在場。最後還要提到的是,在很久以前,阿姆斯特丹還有另一位外科醫生也寫了一本有關他對外科手術的觀察的書,他就是尼古拉斯·杜普,倫勃朗在畫作《杜普教授的解剖課》中描繪了他。他在《醫學觀察》(Observationes Medicae)中用有關黑猩猩的章節做結尾,我追隨這位阿姆斯特丹同行的腳步,將本書最後一章獻給一種特殊的動物。 尼古拉斯· 杜普將他的書獻給了他的兒子。我也把我的作品獻給我的孩子——維克多和金,我常不得不放棄

晚上和週末陪伴他們的時間去醫院工作。 阿諾德·范德拉爾 阿姆斯特丹,2014年

高壓滅菌時間進入發燒排行的影片

這幾年我發現我的國內旅行增加了不少也😁😁

好像每年都會去台中、花蓮、宜蘭好幾次

上禮拜又增加了苗栗這個我覺得我會固定再回去的地方

平日忙著工作賺錢 下班忙著衝回娘家帶小孩

假日又需要很”用力”的陪小孩玩還要再顧著部落格的工作

其實真的真的很累

除了我之前常分享我會天天固定吃維他命之外

我又增加了隨身包的 來樂滴雞精 🤭🤭

我在懷Derek的時候就是天天都有喝滴雞精

最近工作和活動實在多很多

加上年尾了又一堆應酬

我就把隨身包滴雞精到處放… 😍

(就是我家也放幾包、娘家也放幾包、公司也放幾包)

然後出門旅行其實也會帶幾包在行李箱中

來樂滴雞精 很適合像我這種永遠和時間在賽跑的人

之前除非是Derek咳敕咳到一個停不下來的時候我才會卯起來用電鍋親自滴雞精給他喝

當我自己生活已經累到不行的時候…哪可能自己再花精力去滴什麼雞精😅

這種隨身包的滴雞精真的超方便也超省時間的

完全不用花時間找食材和花精力準備

在家想到要喝的話就直接打開用電鍋熱一下

或旅行的時候我是直接拿熱水泡它個2分鐘就可以打開來喝了👍👍

連Derek有時看到我喝,他也會過來想要喝兩口

到最後我還要再開一包才夠喝…😁

我覺得我的體力真的有喝有差別唷!!! 💪💪💪

也特別推給長輩們!!!!!

它們的滴雞精是經由高壓滅菌後,鮮度佳、營養封存在裡頭

而且都是來自於18週-20週慢養上等古早雞深層精華完整收取

沒有打生長激素

包裝是做用食品級鋁箔積層袋密封

大家可以安心的享用

沒時間好好顧到自己的一定要試試這種隨身包滴雞精

把自己顧到才有體力再工作和顧小孩!!! (FIGHTING)

電漿技術進行牡蠣殼高效轉化成氧化鈣之研究

為了解決高壓滅菌時間 的問題,作者邱章哲 這樣論述:

本研究係應用交流式高溫電漿火炬處理廢棄牡蠣殼,探討與評估運用高溫電漿熱處理牡蠣殼廢棄物資源化的技術可行性。由於牡蠣殼富含鈣通常以碳酸鈣形式存在,傳統回收處再利用的處理方式為加熱煅燒將碳酸鈣轉化成氧化鈣,然傳統熱處理會受限於溫度及時間,高溫電漿則為常壓裂解,可於乏氧環境下,於電漿範圍內短時間直接將碳酸鈣轉化成氧化鈣,同時裂解其他有機物質。研究構想為將取得之廢棄牡蠣殼經超音波清洗後,用高溫電漿火炬照射處理,並做XRD等分析,於過程中以各項實驗探討牡蠣殼清洗方式、電漿反應時間、氧化鈣轉換程度等,以評估高溫電漿熱處理牡蠣殼之廢棄物資源化技術可行性。經分析現有煅燒牡蠣殼的清洗方式,均採用大量清水清洗或

使用滾筒式設備在水溫38℃下清洗,清洗時間長且效果有限,使處理成本增加,因之本研究改採超音波清洗機清洗方式,並探討水溫及時間對清洗程度的關係。研究結果顯示於清洗過程中,水溫不是影響清洗潔淨度的主要因素,而使用超音波清洗40分鐘對於牡蠣殼清洗程度效益最高,因超音波清振動頻率達20 kHz會產生細小氣泡,有助於將牡蠣殼細縫中的雜質清洗乾淨。處理前的牡蠣殼經分析含碳酸鈣及微量金屬,並無氧化鈣成分,但於電漿處理2分鐘後,氧化鈣開始產生,處理6分鐘後的氧化鈣轉化程度顯著增加,驗證以高溫電漿熱處理牡蠣殼確可有效將碳酸鈣轉換成氧化鈣。高溫電漿熱處理程序相較於傳統高溫煅燒牡蠣殼粉方式,在氧化鈣轉換效率、耗能及

環境污染程度等皆具備優質潛力,值得進一步發展及開發全量處理系統而改善現今高溫爐處理技術之各項缺點。

微生物基礎技術(附贈1學習冊)

為了解決高壓滅菌時間 的問題,作者李莉等(主編) 這樣論述:

《微生物基礎技術》以微生物基礎技術為體系框架,按照理論和知識“必需”“夠用”的原則,將內容設置為顯微技術、消毒與滅菌技術、微生物分離培養技術、微生物形態鑒別技術、微生物生長測定技術、微生物育種技術和菌種保藏技術七大單項技術。各單項技術可組合成不同崗位的技術鏈加以應用,有利於提升學生的職業能力。 為加強學生的操作技能培養,本書配套的《微生物基礎技術項目學習冊》中設置了真實的工作任務,並提出系列問題引導學生形成執行任務的思路並完整落實,能有效加強學生的操作技能。 本書可作為高職高專食品生物技術、藥品生物技術、生物產品檢驗檢疫、食品營養與檢測、食品檢測技術、藥品生產技術等專業師生的教材,也可用於

相關行業領域的職業培訓。 緒論1 【學習目標】【概念地圖】【引入問題】1 【相關知識】1 第一節微生物及其特點1 一、什麼是微生物2 二、微生物的特點2 三、微生物的分類3 四、微生物在生物界中的地位4 第二節人類認識和利用微生物的歷程5 一、感性認識時期5 二、形態描述時期5 三、生理學時期6 四、分子生物學時期8 第三節微生物的應用8 一、微生物在農業上的應用8 二、微生物在食品工業上的應用9 三、微生物在醫藥工業上的應用9 四、其他應用9 第四節常用微生物基礎技術10 一、幾種常用的微生物基礎技術10 二、常用微生物基礎技術之間的關係及應用11 【本章小結】12 【練

習與思考】12 第一章顯微技術13 【學習目標】【概念地圖】【引入問題】13 【技術節點】13 技術節點一顯微觀察樣品的製備14 一、製片14 二、染色15 技術節點二普通光學顯微鏡的結構和使用16 一、普通光學顯微鏡基本構造16 二、普通光學顯微鏡的光學原理18 三、普通光學顯微鏡的使用19 【擴展閱讀】22 擴展閱讀一相差顯微鏡的結構和使用22 一、相差顯微鏡基本構造22 二、相差顯微鏡的光學原理23 三、相差顯微鏡的使用24 拓展閱讀二其他種類顯微鏡及用途25 一、倒置顯微鏡25 二、暗視場顯微鏡25 三、螢光顯微鏡26 四、透射電子顯微鏡26 五、掃描電子顯微鏡27 六、掃描隧道顯微

鏡27 【本章小結】27 【練習與思考】27 第二章消毒與滅菌技術28 【學習目標】【概念地圖】【引入問題】28 【技術節點】29 技術節點一物理消毒滅菌技術32 一、加熱滅菌32 二、輻射滅菌38 三、過濾除菌40 四、其他類型的滅菌方式42 技術節點二化學消毒滅菌技術43 一、化學消毒劑的特性43 二、常用控菌的化學方法43 【相關知識】49 相關知識影響消毒與滅菌效果的因素49 一、微生物物件因素和污染程度49 二、消毒劑的性質和作用方式50 三、消毒處理劑量與作用時間50 四、所處環境的影響50 五、穿透條件的影響51 【本章小結】51 【練習與思考】52 第三章微生物分離培養技術

53 【學習目標】【概念地圖】53 【引入問題】54 【技術節點】54 技術節點一培養基製備和滅菌54 一、原料稱量及熔化55 二、加瓊脂55 三、定容56 四、調節pH值56 五、過濾和澄清56 六、按要求分裝、加塞、包紮、標記56 七、高壓蒸汽滅菌57 八、製作斜面培養基和平板培養基58 九、滅菌效果檢驗58 十、貯存59 十一、記錄59 技術節點二無菌操作接種技術59 一、接種準備60 二、無菌接種操作61 三、記錄65 技術節點三純培養技術66 一、置於合適環境66 二、設定培養條件69 三、培養規定的時間69 四、定時觀察和記錄69 技術節點四微生物的分離技術71 一、平皿分離法71

二、液體試管稀釋分離法73 三、單細胞分離法73 四、選擇培養基分離法73 五、二元培養物73 技術節點五微生物發酵73 一、菌種活化74 二、種子擴大培養74 三、發酵生產74 【相關知識】75 相關知識一微生物的營養75 一、微生物的化學組成75 二、微生物的營養物質及其作用76 三、微生物的營養類型81 四、微生物營養物質的運輸82 相關知識二微生物的培養基84 一、培養基的類型及應用84 二、培養基選用的方法和原則87 相關知識三環境對微生物生長的影響89 一、營養物質89 二、水的活性和滲透壓90 三、溫度91 四、pH值93 五、氧和Eh值95 六、其他96 【擴展閱讀】98 擴

展閱讀一微生物的同步培養、連續培養和高密度培養98 一、微生物的同步培養98 二、微生物的連續培養99 三、微生物的高密度培養103 擴展閱讀二微生物的代謝104 一、微生物的產能代謝104 二、微生物的耗能代謝109 三、微生物的代謝調節112 四、初級代謝及次級代謝114 【分離培養技術應用實例】115 實例一乳酸發酵與酸乳的製作115 一、乳酸發酵及檢測116 二、凝固型酸乳的製作116 實例二酒精發酵及糯米甜酒的釀制117 一、酵母菌的酒精發酵118 二、糯米甜酒的配製118 實例三糖化曲的製備及酶活力的測定119 一、用淺盤麩曲法製備糖化曲120 二、糖化酶活力測定120 實例四食用

菌栽培121 一、食用菌菌種分離122 二、食用菌一級種製作123 三、原種及栽培種的製作124 四、平菇的栽培124 【本章小結】126 【練習與思考】127 第四章微生物形態鑒別技術128 【學習目標】【概念地圖】【引入問題】128 【技術節點】129 技術節點一細菌形態鑒別技術130 一、細菌的形態結構觀察130 二、細菌的形態結構觀察132 三、細菌的運動性觀察134 技術節點二放線菌的形態結構觀察135 一、玻璃紙瓊脂平板透析培養法135 二、印片染色法136 技術節點三酵母菌的形態觀察136 技術節點四黴菌的形態結構觀察137 【相關知識】139 相關知識一細菌139 一、細菌的

形態與大小139 二、細菌的細胞結構140 三、細菌的繁殖方式147 四、細菌的群體形態147 五、常用常見的細菌148 相關知識二放線菌151 一、放線菌的基本形態151 二、放線菌的繁殖方式152 三、放線菌的群體形態152 四、常用常見的放線菌153 相關知識三酵母156 一、酵母菌的形態與大小156 二、酵母菌的細胞結構157 三、酵母菌的繁殖方式159 四、酵母菌的群體形態161 五、常用常見的酵母菌162 相關知識四黴菌163 一、黴菌的形態與大小164 二、黴菌的細胞結構164 三、黴菌的繁殖方式166 四、黴菌的群體形態167 五、常用常見的黴菌168 六、黴菌的防治原則170

相關知識五病毒171 一、病毒的形態與結構171 二、病毒的群體形態174 三、病毒的培養與增殖174 四、病毒感染的診斷和防治原則177 五、噬菌體178 【擴展閱讀】181 擴展閱讀一其他原核微生物簡介181 一、支原體181 二、衣原體181 三、立克次體181 四、螺旋體182 擴展閱讀二微生物鑒定方法182 一、微生物經典分類鑒定方法182 二、微生物鑒定的現代方法183 三、幾種微生物快速檢測測量儀185 【微生物生化反應鑒別技術實例】185 實例一微生物對生物大分子的分解利用185 實例二微生物對含碳化合物的分解利用186 實例三微生物對含氮化合物的分解利用188 【病毒基本操

作技術實例】190 實例一噬菌體的分離與純化190 實例二噬菌體效價的測定191 實例三溶源性細菌的檢查與鑒定192 【本章小結】194 【練習與思考】194 第五章微生物生長測定技術195 【學習目標】【概念地圖】【引入問題】195 【技術節點】196 技術節點微生物生長繁殖的測定技術196 一、微生物細胞大小的測定196 二、微生物生長繁殖的測定197 三、生長曲線的繪製203 四、抗生素效價的測定204 【相關知識】206 相關知識一微生物的生長規律206 一、單細胞微生物的生長曲線206 二、微生物生長規律對工業生產的指導意義208 相關知識二食品、藥品的衛生要求和微生物學標準208

一、食品的衛生要求和微生物學標準208 二、藥品的衛生要求和微生物學標準210 【微生物生長繁殖測定技術應用實例】212 實例一飲料中菌落總數測定212 實例二川貝枇杷糖漿微生物限度檢查213 【本章小結】214 【練習與思考】214 第六章微生物育種技術215 【學習目標】【概念地圖】【引入問題】215 【技術節點】215 技術節點一自然選育216 技術節點二定向選育216 技術節點三誘變育種216 一、誘變劑216 二、誘變育種的過程217 【相關知識】221 相關知識一遺傳變異的物質基礎221 一、基本概念221 二、遺傳物質在細胞內的存在部位和方式222 三、質粒223 四、育種的

理論基礎概述224 相關知識二原核微生物的基因重組225 一、轉化226 二、轉導227 三、接合230 相關知識三真核微生物的基因重組231 一、有性雜交231 二、准性生殖232 【微生物育種技術應用實例】233 實例一大腸埃希菌營養缺陷型菌株的篩選233 實例二抗藥性突變株的分離236 實例三艾姆試驗檢測誘變劑和致癌劑236 【本章小結】240 【練習與思考】240 第七章菌種保藏技術242 【學習目標】【概念地圖】【引入問題】242 【技術節點】242 技術節點菌種保藏技術242 一、菌種的退化與復壯243 二、菌種保藏的目的及原理244 三、菌種保藏的方法244 四、菌種復活及檢測

248 【擴展閱讀】249 擴展閱讀菌種保藏機構簡介249 【本章小結】250 【練習與思考】250 附錄251 附錄一玻璃儀器的洗滌及各種洗滌液的配製251 附錄二常用培養基配方253 附錄三常用染色液的配製258 附錄四常用試劑和指示劑的配製260 附錄五最大或然數(MPN)統計表264 參考文獻266 微生物學技術是生物技術、醫藥、食品、農林等專業的一門基礎課程,在生產實踐和科學研究中應用廣泛。 高職高專教學中的微生物技術課程目標就是學習和掌握微生物學基礎技術、基礎知識,並靈活應用這些技術完成諸如微生物生產、產品和過程的微生物檢測、菌種篩選和保藏等微生物有關的工作

任務。因此,針對高職高專教育的教材就應該突出微生物學獨特技能和解決問題方法的培養,編排上適應高職高專學生學習心理。以此為目標,自2005年起本課程組進行了三輪改革——高職微生物教學方法改革、職業能力中心內容體系改革和基於工作過程的行動導向課程改革,對職業教育及其物件的特點進行了研究,構建起“以發展職業能力為中心”的職教課程內容體系,並進行了行動導向的教學實踐,得到了企業界和學生的認同和肯定,形成了以微生物學七大基礎技術為中心的微生物學基礎技術體系。 結合《國家高等職業教育發展規劃(2011—2015年)》、《教育部關於“十二五”職業教育國家規劃教材建設的若干意見》檔精神及對國家規劃教材編寫的

要求,本書在結構體系、內容範圍和寫作上有以下特點。 本書按照微生物基礎技術體系編寫,以顯微技術、消毒與滅菌技術、分離培養技術、形態鑒別技術、生長測定技術、育種技術和菌種保藏技術七大微生物學基礎技術為中心構成具有開放性的內容體系,七大單項技術節點可構成技術鏈完成不同崗位的各項工作任務。以菌種崗位為例,無菌、純培養、生長測定、顯微技術構成的技術鏈可以完成菌種擴大培養工作任務;無菌、純培養、形態鑒別、菌種保藏構成技術鏈以完成菌種保藏的工作;無菌、分離培養、形態鑒別和顯微技術構成技術鏈以完成菌種復壯工作;無菌、分離培養、形態鑒別、育種技術構成技術鏈以完成菌種選育工作。結合生理生化反應鑒別技術、基因操

作技術,可以鑒定微生物,與其他諸如細胞培養、基因工程等新技術結合可以完成更多的研究和生產任務。 各單項技術內容的編排特點是先練技術,再理解理論,圍繞技術和能力的培養這個中心學習理論。技術操作介紹或概述原理、方法、基本操作流程、器材和儀器等,或以典型常用方法為例介紹一種技術方法的基本操作,突出操作技能的培養。技術操作介紹之後安排相關知識和理論,學習者在學會技術操作基礎上通過理論的研究和討論,更易理解技術操作規範,能夠處理多變的現場問題,適應生物技術行業多因素影響、交互複雜的職業特點,突出職業能力的培養。將各個單項技術組合技術鏈加以應用,以完成工作任務的完整過程,對學習者職業能力的提升也極為有效

。 本書在微生物基礎技術體系框架下,按照理論和知識“必需”“夠用”的原則處理教學內容,即選擇與七大基礎技術有關的理論和知識組織教材內容,刪減微生物學科體系的枝蔓內容;將微生物應用知識如社會熱點問題、生活實踐、歷史故事、崗位要求,以及作為開闊眼界、提高微生物學素質的閱讀教材,與七大技術相關的研究性理論和知識、案例、學科前沿聚焦、工具巧用等內容設置為“拓展連結”,搭建了一級一級逐步深入的階梯。“擴展閱讀”內容則服務於不同行業不同專業對於微生物技術的不同要求。 本書在每一章起始明確提出技能、知識、職業態度三維課程目標,使學習者對本章的學習目的清晰。“概念地圖”和“本章小結”首尾呼應,揭示本章內容

間的相互關係以及與其他章節的聯繫,指導學習者理清思路。供選做的思考題可幫助學習者鞏固必需的理論和知識,為掌握技能打下堅實基礎。 本書每章通過引起學生思考來導入,目的一是引起學習者對本章內容的興趣,二是提示本章的重點內容或要解決的問題,同時問題本身也揭示了本章主要內容之間的聯繫。 附錄內容供讀者快速查閱所需資料。 建議教學中將本書作為參考資料,即主要資訊源,教學組織過程使用《微生物基礎技術項目學習冊》。《微生物基礎技術專案學習冊》給出真實的工作任務,並提出系列問題引導學習者形成完成任務的思路,通過完成工作任務的完整過程,將微生物技術內化於學習者自身的知識體系中,使學習者掌握操作技能,更重要

的是能自如運用這些技能完成工作任務、解決問題。理解是一個過程,學習者必須自主地發現、轉換複雜的資訊,以使資訊真正為自己所有。因此強調學習是自上而下的加工,即學習者從複雜的任務或問題入手,尋找完成這類任務或解決這類問題所需的基本知識、技能和策略,在學業活動背景中理解、掌握和應用。這樣的學習過程能夠較好地實現應用技術去完成任務或解決問題的學習目標。 建議以學生為中心組織教學活動,教師引導學習者建立完成微生物相關工作任務的思路,呈現典型方法或通用流程,提出教材學習建議,學習者通過自主學習,設計完成任務的實施計畫,實施並自主進行過程監控,自我評價,通過展現成果的方式接受質詢和回饋,從而掌握微生物基礎

技術,同時構建完成工作任務的策略。 本教材配套數位化資源包括電子教案、電子圖片、互動式測試題。電子教案是PPT課件,電子圖片是按照微生物類別歸類的典型微生物個體和群體形態、結構圖片,各章都設計有互動式測試題,提交答案即可判斷回答正確與否,並提供參考答案供舉一反三。 紅桃K集團股份有限公司馬昕、武漢科諾生物科技有限公司陳又香等企業技術人員參與課程改革方案制訂,結合企業要求,提出諸多富有建設性的意見和建議,提供企業相應技術規範和要求,在此表示誠摯感謝! 由於微生物學知識浩瀚繁雜,本書的體例安排又是突顯高職“職業能力培養為中心”特點的一種探索,難免會有疏漏和不當之處,懇請讀者批評指正。 編者

2016年5月

不同發芽條件(無菌和非無菌)、根瘤菌感染、發酵方法和時間對發酵和非發酵大豆及其發芽時異黃酮含量變化的影響

為了解決高壓滅菌時間 的問題,作者梅柏安 這樣論述:

Soybean Glycine max L. 是一種普遍存在的豆科作物,以富含異黃酮而聞名,最初生長在中國和其他亞洲國家,然後傳播到世界各地。無論是發酵的還是非發酵的大豆,其種子通常作為其他類型的加工食品食用。大豆富含油脂和蛋白質,特別是對於缺乏動物蛋白質和產品來源的人來說是很好的食品,因此造成產量和消費量皆急劇增加。豆漿和豆肉是素食者眾所周知的食物和蛋白質。在發現異黃酮的益處後,許多人對其興趣開始上升,尤其是對女性而言,它們的作用類似於類固醇雌激素,因此得名植物雌激素。科學家們研究了途徑、機制、影響和副作用、編碼基因以及這些酚類化合物如何促進人類健康。目的本研究旨在評估發酵大豆、無菌和非無

菌發芽大豆在有或無微生物接種的15天發芽過程中異黃酮和總化學成分的變化。材料和方法A. 發酵大豆大豆樣品經歷了1個月、2個月和6個月的傳統乾燥發酵後,分析原始培養基和米麴菌種以研究它們與異黃酮合成的關係。B. 發芽大豆無菌條件主要集中在含糖瓊脂培養基中的發芽,其中瓊脂培養基由10%的蔗糖組成。首先,種子經過滅菌,然後鋪在培養基上,用封口膜密封以防止污染,然後放置在光控中心(光照12小時,黑暗12小時),在第五天、第十天和十五天收集樣品。非無菌條件包括土壤培養基,其中滅菌的種子在高壓滅菌的土壤中發芽,未滅菌的種子在非高壓滅菌的土壤中發芽。兩個實驗均在發芽5天後接種微生物培養物,持續4天和9天。C

. 異黃酮的HPLC分析使用LiChrospher 100 RP-18e(4 mm i.d x 250 mm,5μm)和Waters 2996光電二極管陣列檢測器進行反相RP–18 HPLC分析。HPLC條件由0.05% TFA-CH3CN (88_12_grade-40_PDA 3D) 組成,流動相A為 0.95% CH3CN,B由 0.05% 三氟乙酸-乙腈 (TFA)的水溶液組成。注射體積為10 μl。柱溫40℃,流速1 ml/min。在254和280 nm處進行檢測。254-280 nm的紫外檢測主要檢測酚基。執行以下梯度程序: 90%-10% A;88:12;0分鐘,85%-15%

A;60:40;55分鐘,70%-30% A;88:12;56分鐘,10%~90% A;88:12;65分鐘。總共65分鐘的線性梯度程序。根據異黃酮線性回歸公式計算未識別的保留時間(化合物)。D. 統計分析SigmaStat 3.5 (501 Canal Blvd, Suite E Point Richmond, CA 94804-2028 USA) 用於進行統計分析。雙向和單向方差分析確定了發酵方法和發芽對異黃酮水平的影響。P

高壓滅菌時間的網路口碑排行榜

-

#1.消毒、滅菌原理與應用

化學或物理方法: 1.高壓高溫滅菌法4.濾膜過濾法. 2.氧化乙烯氣體滅菌法5.焚燒. 3.乾熱滅菌 ... 時間︰特定溫度維持一段特定時間後,才能殺滅微生物. 於 llg.cgmh.org.tw -

#2.高壓滅菌鍋 - 中文百科知識

手提式高壓滅菌鍋是食品廠、飲用水廠辦QS、HACCP認證的必備檢驗設備. 控制方式. 採用微電腦智慧型化全自動控制,控制滅菌壓力,溫度,時間;超溫自動保護置:超過設定 ... 於 www.jendow.com.tw -

#3.高溫高壓滅菌釜(Laboratory Use, with Drying Process) | Medtech

高壓 蒸氣菌及乾燥自動滅菌| 樣品快速乾燥| 依據樣品材質設定乾燥時間| 自我診斷可偵測異常| 於 medtech.com.tw -

#4.2019.03.22 乾熱滅菌及濕熱滅菌之操作 - Xuan 的營養學習手札

如何正確使用乾熱滅菌(oven)、高壓殺菌釜(autoclave)及其適用對象。 ... 4、加熱一段時間,排氣閥開始滴水排氣(差不多100度時),約等3分鐘後將排氣閥 ... 於 puppylove0618.blogspot.com -

#5.高溫滅菌操作中常見錯誤,你中了幾條? - 每日頭條

又由於水和水蒸汽比空氣的熱容量大、導熱快、穿透力強,所以,與乾熱滅菌相比,滅菌需要的溫度低、時間短。由於高壓蒸汽滅菌法水蒸汽的溫度隨其所受壓力的 ... 於 kknews.cc -

#6.(醫院、診所)消毒流程表

整理器械、清洗、打包、消毒與滅菌,禁得起高熱者,用高溫高壓滅菌器滅菌, ... 因需時間規劃與設計,故現階段以醫院牙科先行辦理,診所部份待下年. 於 health.tainan.gov.tw -

#7.高壓蒸氣滅菌法(Autoclaving) - 小小整理網站Smallcollation

而要讓高壓蒸氣滅菌器達到高溫亦需較多的時間. H. 以Bacillus stearothermophilus spores(枯草桿菌)為殺菌有效檢定指標 a. 特性此細菌對於溫度、壓力具有較強的抗 ... 於 smallcollation.blogspot.com -

#8.高溫高壓滅菌鍋(TOMIN)使用規範

高溫高壓滅菌鍋(TOMIN)使用規範. 新手須經正確指導後方可操作使用。 每次使用前必須填寫使用紀錄(日期、時間、使用人及所屬實驗室). 使用方法:. 1. 打開電源. 於 immunology.mc.ntu.edu.tw -

#9.高壓滅菌鍋滅菌時間,溫度,壓力是多少? - 劇多

具體要求是,溫度121度,壓力0.12MPa,時間不小於8分鐘.拓展資料:食用菌高壓滅菌溫度和壓力的關係飽和蒸汽的溫度和壓力存在互相對應的關係,食用菌高壓 ... 於 www.juduo.cc -

#10.高壓蒸汽滅菌機(Autoclave) | 專業cGMP標準製造製藥機械與 ...

人機介面(HMI) 控制系統能顯示各式控制畫面及資料設定,包括各種溫度及時間等設定,透過螢幕可清楚地看出機器運轉動作變化情形,於故障時直接跳至異常畫面並能顯示何處發生 ... 於 www.echung.com.tw -

#11.高壓滅菌鍋的使用注意事項 - 人人焦點

食用菌滅菌鍋的滅菌過程:1、關閉所有閥,設定定時器於所需滅菌時間(約15~30分鐘)。 2、打開電源開關,外鍋開始加熱加壓(此時電源開關及加熱燈亮,外鍋 ... 於 ppfocus.com -

#12.高溫高壓滅菌 - 淘寶

去哪兒購買高溫高壓滅菌?當然來淘寶海外,淘寶當前有647件高溫高壓滅菌相關的商品在售。 在這些高溫高壓滅菌的蒸汽持續時間有10分鐘以下、10-15分鐘、15-20 ... 於 world.taobao.com -

#13.直立式高溫高壓滅菌鍋操作說明

厚布包. 25~30 分鐘. 15~25 分鐘. 30~45 分鐘. *以上滅菌及乾燥時間僅供參考,隨物品包裝密度、材質及放置方法有所調整。 電源指示燈. 出力指示燈. 時間數字切換螺絲. 於 yu-shing.com.tw -

#14.高溫高壓蒸器滅菌鍋操作紀錄表

日期. 鍋次滅菌模式溫度. 壓力進鍋時間滅菌時間出鍋時間滅菌溫度化學/生物指示劑廠牌及批號指示劑變色結果. 備註. 操作人員. 查核人. 高溫高壓蒸器滅菌鍋操作紀錄表. 於 www.phys.sinica.edu.tw -

#15.滅菌選擇再進化!「抽真空高溫高壓滅菌鍋」與「傳統火車頭高 ...

根據器械量多寡調整乾燥時間. 自動延長乾操時間,符合台灣診療環境需求確保100%乾燥。 YieDar翊達產業 ... 於 www.yiedar.com -

#16.高壓滅菌鍋 - 康德牙醫診所

高壓滅菌 鍋 ... 真空及乾燥真空滅菌程式,通過歐洲EN-13060 C-B 確認產品。嚴格、高標準消毒滅菌系統及院內感染控制,完全杜絕交叉感染。 於 www.smileline.com.tw -

#17.高溫高壓殺菌釜 - 矽新科技

桌上型, 落地型高溫高壓滅菌釜, 可根據實驗室需求選型. ... 滅菌壓力. 1.5kg/cm2, 2.1kg/cm2. 滅菌時間. 35minutes, 自訂. 排水方式. 手動, 手動, 自動. 鋼體材質. 於 www.shishin-tech.com.tw -

#18.高溫高壓蒸氣滅菌器之介紹、選用與檢測

以高溫高壓將水形成飽和蒸氣(steam)。 ... 高溫高壓滅菌器之三種基本運作模式 ... Class 3 (Single-parameter Indicators):可查核滅菌過程中時間或. 於 www.jct.org.tw -

#19.HRM-242II 桌上型高壓滅菌釜 - 今日儀器

HRM-242II - 桌上型高壓滅菌釜可設定溫度和時間,操作簡單可選擇的干燥時間具記憶功能聯絡我們產品. 於 www.todays.com.tw -

#20.消毒滅菌監測與管理

以物理(高壓蒸氣滅菌法)或化學(電漿滅菌 ... 消毒層次消毒時間醫材種類. 重. 要. 進入血管系統或. 人體無菌組織. 滅菌. 操作手冊. 於 wwwfs.vghks.gov.tw -

#21.確保消毒滅菌效果的測量參數| 德圖儀器 - Testo

為有效地使蛋白質變形,如採用高壓蒸汽滅菌時,就需要水蒸氣有足夠的溫度和持續時間,這對滅菌效果十分重要。 高溫飽和水蒸氣可迅速使蛋白質變形,在規定操作條件下, ... 於 www.testo.com -

#22.高溫高壓滅菌紙 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到167條高溫高壓滅菌紙產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 ... 口腔門診高溫高壓滅菌時間條失效記錄標簽貼紙可移膠效期表. 於 tw.1688.com -

#23.消毒與滅菌、供應中心之感染管制措施

滅菌. 進入血管系統或. 人體無菌組織. 重. 要. 醫材種類. 消毒時間. 消毒層次. 特性說明 ... 滅菌方式. ▫物理方法. 1. 高壓蒸氣滅菌法(Steam sterilization). 於 www.cdc.gov.tw -

#24.滅菌釜- 維基百科,自由的百科全書

一般情況下在在高壓飽和蒸汽121攝氏度下處理15到20分鐘即可達到滅菌效果,但考慮到使用的目的以及不同器材有不同厚度,因此在處理一般的感染性廢棄物時若能達到操作溫度 ... 於 zh.wikipedia.org -

#25.高壓蒸汽消毒法 - 中文百科全書

高壓 蒸汽滅菌器就是根據這一原理製成,常用語一般培養基、生理鹽水、手術敷料等耐高溫,耐濕物品的滅菌。 ... 此外,高壓滅菌所需要的時間取決於被滅菌物品的種類和體積。 於 www.newton.com.tw -

#26.第四節消毒及滅菌方法之簡介

重力滅菌鍋溫度在121℃,滅菌時間30 分鐘或抽真空滅菌鍋溫度在131~134. ℃,滅菌時間3~4 ... (1)嗜熱桿菌(Geobacillus stearothermophilus):高壓蒸氣滅菌鍋、過氧化 ... 於 www.ttyl.mohw.gov.tw -

#27.1.高壓滅菌器( 橫立式)

不鏽鋼製,內桶容量Φ230* 深390mm 2. 容量16 公升 3. 滅菌溫度:127℃ 4. 滅菌時間:0~60 mins 5. 重量:15Kg 6. 鍋門操作:手動單門 7. 控制系統:電氣控制 於 www.powchung.com.tw -

#28.桌上型高壓滅菌消毒鍋(SW系列) - 雙股生技實業有限公司

滅菌 壓力, 2.1kg/cm²(含)以下. 滅菌時間, 可依需求自行設定. 乾燥時間. 鍋體材質, 不鏽鋼SUS #304,鍋體拋光處理. 外殼處理, 外殼材質不鏽鋼SUS #304,耐高溫烤漆處理. 於 www.dshbio.com -

#29.桌上型高壓滅菌鍋(37公升)

² 滅菌溫度:121~132°C. ² 滅菌室容量:37L. ² 加熱→滅菌→排壓→乾燥→完成,全自動控制. ² 減菌時間0-60分鐘,可以自由設定. ² 乾燥時間0-60分鐘,可以自由設定. 於 www.junyang.com.tw -

#30.實驗室消毒滅菌設備之使用與管理建議

實驗室消毒滅菌設備之使用與管理建議. 1. 高溫高壓蒸氣滅菌器(以下簡稱滅菌器). 1.1 乾淨物品之滅菌條件:(一)攝氏134 度,滅菌時間保持3 分鐘以上;(二). 於 cmurdc.cmu.edu.tw -

#31.台灣滅菌監測之感染控制措施指引(草案)

圖十:環氧乙烷低溫滅菌鍋ㄧ般性PCD 包(滅菌鍋效能監測)..........64. 表目錄. 表一:高壓蒸氣滅菌鍋滅菌時間、溫度等相關建議條件------------- 15. 於 www.areahp.org.tw -

#32.微藻培養基質之微波滅菌系統研發 - 博碩士論文網

試驗首先進行連續式微波滅菌可行性試驗,使用等鞭金藻(Isochrysis galbana, CCAP 927/1)、紫球 ... 皆顯示其與以溫度121℃與滅菌時間30 min之高壓滅菌釜有相同之效果, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#33.預真空高溫高壓滅菌鍋 - 崇民牙醫診所

全自動預真空高溫高壓滅菌鍋 ... 滅菌溫度、壓力、時間比較表 ... 在高溫消毒前先進行三次的預抽真空程序,使消毒鍋內產生負壓後釋放高溫高壓蒸氣,確保蒸氣滲透至手機 ... 於 www.tw-bestdentists.com -

#34.14 公升高壓滅菌蒸汽消毒器醫療消毒實驗室美容設備AC110V 3 ...

功能:使用時溫度可達到121 攝氏度,高壓滅菌,滅菌時間為25 分鐘。 4. 廣泛應用:口腔和眼科醫院、寵物診所、修腳沙龍、美容院、babershop 和紋身店等。 於 www.amazon.com -

#35.東明儀器有限公司TOMIN MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.

製造各類型高壓消毒器/AUTOCLAVE(也稱消毒鍋,滅菌器,滅菌釜,滅菌鍋),包含各類型桌上手提式,迴水,全自動迴水,容量大的直立式消毒器, ... 兔年農曆年前後營業及出貨時間. 於 www.tomin.com.tw -

#36.生物醫療廢棄物滅菌效能測試方法-嗜熱桿菌芽孢測試法

高溫高壓蒸氣滅菌設施功能檢測使用之生物指示劑,應以不同. 的滅菌設備操作模式,選用正確 ... 2.18 公斤(每平方英吋31 磅)以上之壓力,加熱時間為. 45 分鐘以上。 於 www.epa.gov.tw -

#37.數位型高壓滅菌鍋 - 尚上儀器

數位型高壓滅菌鍋CL系列| 尚上儀器. 1. 數位顯示螢幕. 2. 3種滅菌模式. 3. ㄧ鍵上鎖. 4. 電動安全門蓋. 5. 具國際認證標章: IEC61326(2002), ISO 9001. 於 www.bioway.com.tw -

#38.MLS-3751 / MLS-3781 PHCbi 高壓滅菌釜 - 偉吉達企業有限公司

PHCbi(PANASONIC) AUTOCLAVE ; 預約時間. 1週間(可指定年、月、日、時、分) ; Exhaust control. Exhaust valve open temperature setting. 於 www.macros.com.tw -

#39.ZEALWAY|經濟型高壓滅菌器 - 尚偉

特點: 微電腦控制系統殺菌過程可預設並自動完成具備固態模式、液態模式簡單易懂的控制面板,並同時顯示滅菌溫度、滅菌時間和乾燥時間,可按按鍵設置溫度和... 於 www.sun-way.com.tw -

#40.發文主題:關於消毒與滅菌之原則 - 台灣感染管制學會

關於消毒與滅菌,裝於管消袋之器械經過高壓滅菌,是否可存放半年之規定? ... 基本認同來函提到未說明高壓滅包裝袋材質,提供下列期限滅菌有效期限: 於 nics.org.tw -

#41.直立式高壓滅菌器- 微生物檢測系列 - 天平科學儀器有限公司

滅菌 行程由狀態調節→滅菌→排氣→乾燥至完成結束,全部自動控制。 具有滅菌及乾燥功能可供選擇,使用者依滅菌物品性質不同可隨時更改滅菌及乾燥時間。 採用免加墨水 ... 於 www.tenpin.com.tw -

#42.生物醫療廢棄物滅菌效能測試方法-嗜熱桿菌芽孢測試法

三)生物廢棄物高溫高壓滅菌設施操作檢測紀錄,須註明操作日期,滅菌模式、溫度、壓力、進鍋時間、滅菌時間、出鍋時間、生物指示劑廠牌及批號及操作人員簽章等。 於 www.greenhosp.tw -

#43.適合各種預算的5 大牙科高壓滅菌器

STATIM G4 擁有卓越的循環時間和包裹和未包裹循環的過程,並且能夠比傳統的“腔室式”裝置快十倍的滅菌速度。 商品:. 可拆卸和便攜式盒式磁帶: 有助於將未 ... 於 dentalresourceasia.com -

#44.高壓滅菌器汰舊更新案(案號104TFDA-A-210)規格需求附件

滅菌 完成溫度可維持於攝氏97℃(或更低)範圍。 Page 2. 11. 可設定之滅菌時間範圍:至少1 ~ 200 分鐘(含) ... 於 www.fda.gov.tw -

#45.侵入性醫療感染管制作業基準 - 李綜合醫院

蒸氣滅菌法(steam sterilization):重力滅菌鍋溫度在121℃,滅菌時間30分鐘或抽真空 ... 嗜熱桿菌(Geobacillus stearothermoplilus):高壓蒸氣滅菌鍋、過氧化氫電漿 ... 於 www.leehospital.com.tw -

#46.高壓蒸汽滅菌器 - 華人百科

高壓 蒸汽滅菌器是利用飽和壓力蒸汽對物品進行迅速而可靠的消毒滅菌設備, ... 對高壓滅菌後不變質的物品,如無菌水、栽培介質、接種用具,可以延長滅菌時間或提高壓力 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#47.高壓滅菌釜管理注意事項及操作流程

三、 檢查排氣閥、排水閥在關閉位置,轉動計時器,選定所需滅菌時間。 四、 滅菌釜由轉動計時器起就開始加熱,在溫度、壓力達到設定值時,便開始計時滅. 於 ga.ndhu.edu.tw -

#48.高壓蒸汽滅菌機- 一中工業股份有限公司 - ALLMA.net

設備採用智慧型觸控式人機介面(HMI) 控制系統,能顯示各式控制畫面及資料設定,包括各種溫度及時間等設定,透過螢幕可清楚地看出機器運轉動作變化情形,於故障時直接跳至 ... 於 www.allma.net -

#49.高壓滅菌器HY-300SV-2 - 昭地科技有限公司

滅菌時間 /乾燥時間:依使用者需求自行設定. 鍋體材質:SUS#304之不鏽鋼,鍋內拋光處理。 外殼材質:SUS#304之不鏽鋼且機殼表面採用耐高溫烤漆處理。 於 www.chao-dee.com.tw -

#50.微電腦高壓滅菌鍋.採購案規格表 - 光田綜合醫院

11. 需可精準控制滅菌溫度、時間等滅菌參數以確保滅菌有效性及一致性。 12. 抽真空裝置:採用Water jet 系統最高真空度可達650mmHg 以上。 13. 熱交換器1 組, ... 於 www.ktgh.com.tw -

#51.智慧型落地高溫高壓滅菌器GI / GR 系列

型號, SZ01-GI Series, SZ01-GR Series ; 最大溫度, 105°C~135°C · 105°C~138°C ; 內腔體積, 36L/54L/80L/100L, 60L/85L/110L ; 滅菌模式, 5種, 6種 ; 滅菌時間設置, 1~6000 min ... 於 rebers.com.tw -

#52.高壓滅菌器之簡單操作流程

排水閥請順時針轉緊確認關緊,以免壓力上升後將水排出導致乾燒。 開啟電源開關; 設定及確認滅菌時間. 本機無法設定溫度,只能設定時間(當壓力到達1.2 KG ... 於 biochemistry.tmu.edu.tw -

#53.生物醫療廢棄物滅菌效能測試方法-嗜熱桿菌芽孢 ... - 植根法律網

時間 :, 中華民國100年05月02日 ... 三、干擾高溫高壓蒸氣滅菌設施功能檢測使用之生物指示劑,應以不同的滅菌設備操作模式,選用正確型號的生物指示劑,且不得以任何 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#54.桌上型高壓消毒鍋-S系列- 釩泰研究創新股份有限公司

台中彰化釩泰S系列-桌上型高壓消毒鍋,全自動行程,免配管,Automatic ... 斷路電子裝置有滅菌溫度最高127℃(含)以下滅菌壓力1.5 kg/cm²(含)以下滅菌時間35min 鍋體 ... 於 www.finetech-filter.com -

#55.滅菌溫度記錄器 - 麥斯特科技有限公司

通過軟體可自動算出滅菌時間F0值,可得到生產過程中的熱穿透和熱分佈的詳細信息, ... 和生產,製藥生產,藥品穩定性研究,高壓滅菌鍋,去熱源,巴氏滅菌,凍乾機等。 於 www.maxtertech.com -

#56.小型高壓滅菌釜使用法

二、 放入待滅物(勿放置過滿),關上閥門。 三、 檢查排氣閥、排水閥在關閉位置,轉動計時器,選定所需滅菌時間(如. 滅菌時間 ... 於 moocs.csmu.edu.tw -

#57.大容量雙門穿牆式高溫高壓滅菌鍋140 - 智勤

分類 >> 高溫高壓滅菌鍋 >> 大容量高溫高壓滅菌鍋 >> ... 中文名稱:大容量雙門穿牆式高溫高壓滅菌鍋140℃ ... 資料查詢滅菌記錄、滅菌時間、溫度、真空脈衝、. 於 www.biowinner.com.tw -

#58.有關高壓滅菌的小知識- 頤華國際有限公司

依據DIN EN 285規範,微量吸管及分注器可在121℃(250℉),2 bar 以及保溫時間至少15 分鐘的條件下進行高溫高壓滅菌。 注意! 此說明適用於微量吸管及標準型simplex 2 與 ... 於 ivorist-corp.com -

#59.通過/修訂會議 - 國立成功大學法規彙編

初次使用本所高壓滅菌釜、烘箱及冷凍離心機需先經過所上認證,且第一次使用本所任何 ... 滅菌釜,登記簿上必須登寫實驗室名稱及分機號碼、使用者姓名和使用起訖時間。 於 www.cc.ncku.edu.tw -

#60.高壓滅菌鍋使用須知

十一、 使用完畢後,務必保持鍋內、外乾淨,並重新上鎖、登記使用完畢時間。 高壓滅菌鍋使用方法. 操作步驟:1.開鎖. 2.加入2L 一次水於滅菌鍋中. 3.放入待滅菌物品. 於 biomed.nchu.edu.tw -

#61.高壓蒸氣滅菌鍋操作步驟小鐵筒

高壓 蒸氣滅菌鍋操作步驟 ... (5) 打開總電源; (6) 打開滅菌鍋power; (7) 將時間設定在>30分鐘; (8) 滅菌完成警鈴響後,將排氣閥及出水孔打開 ... 高壓滅菌鍋使用方法. 於 physiology.eday.com.tw -

#62.高壓滅菌鍋的使用注意事項 - 今天頭條

請注意高壓蒸汽滅菌的原理:是基於水的沸點隨著蒸汽壓力的升高而升高的原理設計的。 壓力:100KPa,水蒸氣的溫度:115℃,時間:20min,各種微生物和 ... 於 twgreatdaily.com -

#63.GR110DR自動乾燥型高壓滅菌器

1.快速冷卻:高壓釜內裝有冷卻風扇,以縮短滅菌後的冷卻時間 · 2.自動給水:帶有自動供水功能,消除了您經常加水的麻煩 · 3.高溫殺菌:滅菌溫度可達138℃ · 4.烘乾功能:根據CE ... 於 www.1788lab.com -

#64.德淵桌上型高壓蒸氣滅菌鍋助防疫,前5月銷售表現年增逾六成

德淵「EQUS」推出的Class B系列產品TEV17與C24產品,都通過了EN13060:2014 認證,能有效消滅所有隱藏在深入孔洞中的微生物且兼顧效率,讓牙醫師在最短時間 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#65.高壓滅菌、冷凍乾燥、柵欄技術......,食品加工每一門都是學問

我們吃的加工食品,為了同時維持新鮮、安全、健康、便利,需要經過多道複雜精密的手續!從無菌加工技術、超高溫短時間滅菌技術、冷凍乾燥、柵欄技術、 ... 於 www.foodnext.net -

#66.外科學總論/滅菌法 - A+醫學百科

高壓 蒸氣滅菌法多用於一般能耐受高溫的物品,如金屬器械、玻璃、搪瓷、敷料、橡膠類、藥物等滅菌。各類物品滅菌所需的時間、溫度和壓力見表2-1。 表2-1 滅菌所需時間、溫度 ... 於 cht.a-hospital.com -

#67.附錄四、高溫高壓滅菌鍋標準作業步驟

標題, 高壓滅菌鍋1.2kg/cm 2 ×121℃, 編號, 00系所-SOP-000. 單 位, 0000系所000研究, 版本, 1.0, 編撰人 ... 確認及設定溫度121℃是否固定,旋轉時間鈕,即開始運作。 於 csep.ntut.edu.tw -

#68.蒸氣滅菌鍋安全標準作業程序

高壓滅菌 鍋安全標準作業程序(範本). 設備名稱:高壓滅菌鍋 ... (4) 檢查面板之功能調整需在STER狀態,且旋鈕需設定好滅菌溫度(℃)、時間(min)之後起動滅菌鍵,開始滅菌 ... 於 eps.tcu.edu.tw -

#69.C型肝炎) 在介紹「高壓蒸氣滅菌鍋」之前 - Facebook

而我一直推廣的「高壓蒸氣滅菌鍋」就是「滅菌」原理,可以完全去除所有微生物,百分百避免交叉感染的風險! ... ▪️壓力、溫度與時間: 操作溫度介於121℃~ ... 於 www.facebook.com -

#70.高壓蒸氣滅菌 - 中文百科知識

①包裹不應過大、過緊,一般應小於30cm×30cm×50cm;②高壓鍋內的包裹不要排得太密,以免妨礙蒸氣透入,影響滅菌效果;③壓力、溫度和時間達到要求時,指示帶上和化學指示劑 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#71.Yamato高壓滅菌斧 - 伯杰企業有限公司

搭配高精密度控制器, 並提高顯示內容的能見度及操作性能。 • 標準配備包含誤差校正、鎖定功能、復電模式、開機及運行時間累計、日曆時間、累計耗電監控、 ... 於 www.pojet-ind.com.tw -

#72.可消毒與高壓滅菌之塑料 - Ensinger

甲醛的效率和環氧乙烯相同,但毒性較低,而且氣體排放時間也比較短。上述兩種方法主要用於拋棄式器材。 以下所列為耐氣體的醫療材料:. TECAPEEK MT; TECAPEEK MT ... 於 www.ensingerplastics.com -

#73.辦理本校106下半年度生物廢棄物之高溫高壓滅菌鍋生物指示劑 ...

主旨:有關本校辦理106年度下半年度生物廢棄物之高溫高壓滅菌鍋滅菌確效事宜, ... 升溫降溫時間與正確單位)將已滅菌後之生物指示劑送交環安中心進行滅菌確效檢測。 於 ces.nycu.edu.tw -

#74.桌上型ST-系列 - 揚積生物科技有限公司

桌上型高壓蒸氣真空滅菌鍋適用於醫院開刀房、門診手術室、整型外科等醫療器械快速滅菌。 產品特色: ... 操作簡單,僅需打開電源開關,選用程式(或設定滅菌溫度、滅菌時間、 ... 於 tw.eblbio.com -

#75.桌上型全自動高壓滅菌器 - 雙鷹

蒸氣不易滲入的物品。 4採用真空PUMP抽氣的乾燥功能,效率高、乾燥確實。 4採用夾層設計,可縮短循環使用的時間。 於 www.deagle.com.tw -

#76.高溫高壓滅菌釜1 台- 規格需求說明書

4. 最大運轉壓力: 0.25 MPa (含以上),並具類比式或數位. 式壓力儀表。 5. 消毒滅菌加熱來源:電子式加熱器。 6. 時間設定範圍及選擇:「時,分」可 ... 於 www.kdais.gov.tw -

#77.日 - 行政院公報資訊網

高壓滅菌 釜內部溫度應可達121℃以上,其中配置有溫度計、壓力計及安全閥等裝置,及滅菌時間設定裝置。除此之外,應可於30分鐘內加熱至所需溫度。在進行12至15分鐘之滅菌 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#78.oooooo 診所器械消毒記錄表____年

採取以下消毒方式(可於□複選打V),勾選後於下方空白欄內註明執行時間,如08:30-09:00. □高溫高壓滅菌器滅菌/時間□其他物理法:. /時間. □消毒劑(□cidex□其他: )/ ... 於 www.ilshb.gov.tw -

#79.高溫高壓滅菌器檢測及確效《解答》 - 永無止盡的學習路

於Worst-case value =2.5 minutes ,請問消毒滅菌最少需要多少時間就夠? 1.15分鐘 ... Q, Bowie-Dick Test 係用來檢測高溫高壓滅菌器之___ 的功能. 於 roddayeye.pixnet.net -

#80.落地型高溫高壓滅菌鍋Vertical Autoclave - 悅民科技

滅菌 鍋或稱滅菌釜,autoclave,sterilizer,提供高溫高壓的環境,以物理方式達到滅菌 ... 控制滅菌程序可選擇固體模式或液體模式進行滅菌亦可自行設定滅菌和乾燥時間長度當 ... 於 www.younme.com.tw -

#81.高壓滅菌耗材- 德記儀器- 科學人的一站式採購平台

高壓滅菌 耗材 · 耐溫0~121℃,建議滅菌時間10分鐘 · 將實驗過後受污染之樣品裝入袋中,滅菌後直接丟棄 · 最小訂購量pk(包). 於 dgs.com.tw -

#82.參考資訊

高壓 蒸氣滅菌爐的建議運作温度及時間. 在固定的温度下,滅菌所需的時間取決於儀器的類型(如:金屬與橡膠、塑料、有內腔的儀器等)、 該儀器是否已包裝或無包裝; ... 於 www.hmed.com.hk -

#83.高溫高壓滅菌鍋落地型Auto Claves TW17!台灣儀器網

高溫高壓滅菌鍋落地型Auto Claves【FLS-1000】智勤企業有限公司(超低溫冷凍櫃/生物安全櫃/ ... 外部溫度感應器檢測到的溫度可用於倒數計時滅菌時間(例如20分鐘)。 於 www.tw17.com.tw -

#84.清洗及滅菌

如果玻璃器皿在金屬的容器中,則其滅菌溫度必須到達170 ℃ ,滅菌時間不可少於2 小時 ... 器材滅菌之後才可丟棄或清洗,通常是以高溫高壓(121℃,1.5蒸汽氣壓力) 滅菌15 ... 於 www.scu.edu.tw -

#85.部分感染性醫療廢棄物滅菌處理標準及相關規定

吋三十一磅)以上之壓力,加熱時間為四十五分鐘以上。 (三)需執行並通過高溫高壓滅菌之效能測試,並備有紀錄,以檢視滅菌完全與否,包括: 於 general.mmc.edu.tw -

#86.52.下列對於高溫高壓滅菌法處理操作何者錯誤? (A)感染性醫療 ...

下列對於高溫高壓滅菌法處理操作何者錯誤? (A)感染性醫療廢棄物滅菌鍋應為專用,不可與醫療器械混合使用 (B)滅菌鍋操作條件為121℃以上、15 psi以上、加熱時間60分鐘 ... 於 yamol.tw -

#87.基本款-桌上型高壓消毒鍋 - 台灣實驗室網

企業名稱=三隆檢驗儀器有限公司,產品中文名稱=基本款-桌上型高壓消毒鍋, ... 滅菌溫度. 127℃以下. 滅菌壓力. 1.5kg/㎡以下. 滅菌時間. 35分鐘. 鍋體材質. 於 www.taiwanlab.com.tw -

#88.高壓滅菌鍋的使用注意事項 - 壹讀

請注意高壓蒸汽滅菌的原理:是基於水的沸點隨著蒸汽壓力的升高而升高的原理設計的。 壓力:100KPa,水蒸氣的溫度:115℃,時間:20min,各種微生物和 ... 於 read01.com -

#89.國立交通大學校園公告系統

主旨:有關陽明校區辦理111年上半年度生物廢棄物之高溫高壓滅菌鍋滅菌確效 ... 降溫時間與正確單位) 將已滅菌後之生物指示劑送交環安中心進行滅菌確效 ... 於 infonews-fornthu.nctu.edu.tw -

#90.高壓滅菌鍋作業標準程序

1-4將需要滅菌之物品放入鐵籃中後再放入釜內,鐵籃提把需下壓,並確實將滅菌釜蓋子推回後轉緊。 1-5檢查面板之功能調整需在STER狀態,且旋鈕需設定好滅菌溫度(℃)、時間(min) ... 於 www.ctcn.edu.tw -

#91.高壓滅菌釜autoclave|桌上型|S系列- 為實驗者效勞-東昇化工

高壓滅菌 釜autoclave|桌上型|S系列. 全自動行程. (滅菌、乾燥時間可調整). 型號, 內鍋尺寸(公分) ... 於 www.kingtec.com.tw -

#92.SQ高溫高壓滅菌釜 - SIFO西河科技

Yamato SQ系列高溫高壓滅菌釜,最高溫度135℃,也可用於蛋白改質。 ... 通過選配樣品溫度感應器,能夠根據滅菌物的溫度控制滅菌時間,確保滅菌的有效性。 於 www.sifo.com.tw -

#93.桌上型高壓滅菌釜ST-E|產品資訊 - 立諾儀器有限公司

LENON 安全易上手 桌上型高壓滅菌釜 · 內建六種程式可供使用: 布包121℃、布包134℃、器械121℃、器械134℃、液體、B&D。 · 雙層鍋體設計,滅菌溫度均勻,使用真空馬達滅菌物 ... 於 lenon.tw -

#94.高溫高壓消毒鍋常見問題? - 牙材,牙科器械廠商

A: 高壓蒸汽滅菌器是利用飽和壓力蒸汽對物品進行迅速而可靠的消毒滅菌設備,不僅 ... A: 按照EN13060的標準,在真空階段,將滅菌室保持隔離一段時間,檢查外界空氣進入 ... 於 www.sundent.com.tw -

#95.高溫高壓蒸氣滅菌鍋作業程序參考規範 - http://www.nknu.edu.tw

(2)操作溫度攝氏一三五度(華氏二七五度)以上,每平方公分二‧一八公斤(每平方英吋三十一磅)以上之壓力,加熱時間為四十五分鐘以上。 (三)需執行並通過高溫高壓滅菌 ... 於 c.nknu.edu.tw -

#96.智能型高壓滅菌器GR系列Autoclave | SunPro International Inc.

Products ; 滅菌溫度. 105-138℃ ; 滅菌時間設置. 1-6000分鐘 ; 融化溫度設置. 60-100℃. 於 www.sunpro.com.tw