鄧惠文 爸爸的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦文國士寫的 走過愛的蠻荒:撕掉羞恥印記,與溫柔同行的偏鄉教師【博客來獨家限量親簽版】 和法律白話文運動的 童話陪審團套書:刑法篇 X 民法篇|耳熟能詳的童話故事 X 連結生活的公民素養,探究生活中無所不在的法律知識(共兩冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【鄧惠文爸爸】鄧惠文在生命缺口上,長出更... +1 | 健康跟著走也說明:鄧惠文爸爸 :鄧惠文在生命缺口上,長出更...,精神科醫師鄧惠文,在單親家庭中長大,五歲就被迫面對父親離家的不...的攤開說:「每個人寫的都是爸爸,」還集結很多人霸 ...

這兩本書分別來自寶瓶文化 和親子天下所出版 。

高雄醫學大學 性別研究所碩士班 李淑君所指導 施昱如的 我是好媽媽: 精神失序女性的母職實踐、社會處境與病痛敘述 (2021),提出鄧惠文 爸爸關鍵因素是什麼,來自於病痛敘事、女性受苦、邊緣化、母職敘事、精神障礙母親。

而第二篇論文輔仁大學 大眾傳播學研究所碩士班 林維國所指導 邱安琪的 政府應用迷因進行政策行銷之研究 (2020),提出因為有 社群媒體、迷因、政策行銷的重點而找出了 鄧惠文 爸爸的解答。

最後網站羅寶鴻的安定教養學: 蒙特梭利、薩提爾、阿德勒,看懂孩子內在需求,培養正向、自信、穩定好性格則補充:鄧惠文 醫師的文章說過,如果另一半在自己的原生家庭成長沒有得到足夠的愛,那麼, ... 這位讀者就是二○一八年出了《跟著中醫爸爸調小兒體質》一書的劉宗翰醫師。

走過愛的蠻荒:撕掉羞恥印記,與溫柔同行的偏鄉教師【博客來獨家限量親簽版】

為了解決鄧惠文 爸爸 的問題,作者文國士 這樣論述:

爸媽在精神療養院相遇、相戀,生下他。 「瘋子的小孩!」曾令他羞恥, 「我會發病嗎?」是最大恐懼。 但他翻寫了命運。他成為TFT的老師。 曾經我恨死自己為何出生,恨透這世界! 曾經我擔心,自己是不是也瘋了? 但如今明白了, 站在懸崖邊的我,只渴求有人堅定而溫柔地對我說: 「我愛你,只因為你是你。」 父母都患思覺失調症,被症狀折磨時, 跟著幻聽與妄想,混亂而狂暴。 他更一度放棄自己,吸毒、飆車,差點殺人! 寫下親身故事,像是用雙氧水洗傷口一樣灼熱而痛苦, 但,療癒從此開始…… 媽媽悄悄告訴我:「你的親生父親,其實是黃義交!」 爸爸因妄想喊叫:「怎麼辦?有

人要殺我!」 在我家,這叫平靜。 媽臉上有一道長長刀疤,是爸爸抓狂砍的,他硬指媽媽偷人。 奶奶曾被媽媽失心瘋地痛揍,只因我黏奶奶,不肯叫聲「媽」。 任鄰居指指點點,看著爸媽被五花大綁地押上救護車……家是避「瘋」港,在我家,這叫常態。 「爸媽都是精神病患」是跟著文國士長大的烙印,旁人的排擠、畏懼有如凌遲,羞恥感揮之不去,年少的他只能化身成張牙舞爪的獸,保護自己。 然而,正是匍匐過那片荒地,每一滴愛都彷彿甘霖,在他心靈的空洞漸漸育出沃土,幫助他成為更好的自己,並且轉化為對孩子的關注。 有人質疑他:「爸媽都有精神病,你這樣還能當老師嗎?」 但正因背著這宿命

,走過惶惑,他更深刻懂得:好好長大是需要運氣的。 他但願成為孩子們的幸運。 ◎【多麼艱難地走過,但他沿途種出豐美的生命智慧】 ●我清楚自己或許不同,但我沒有比較差。 像我這樣背景的人沒有比較高明,也沒有比較不堪。我勇敢地抗拒旁人的異樣眼光,只為了讓自己更自由一點,更自在一些。 ●那些「我都是為了你好」,而不談的事…… 許多人之所以不談,是因為在「愛」裡,不知如何面對。想訴說的人擔心自己的坦誠招來廉價回應;願意聆聽的人忘了傾聽就是同在,同在就能給出力量。 ●問題學生是被問題纏繞的學生,而不是問題本身。 少年時那個火爆的自己其實好怕好怕喔!在泥淖裡掙扎著

,盼望身旁的大人們扶我一把,願意蹲在我旁邊,拾起我的失落,嘗試用我的視角看看這個世界。 ●有妄想的爸媽讓我學會:不要自以為是地認為別人的想法是荒唐的,別人的感受是虛假的。 只要當事人這樣想、這樣感覺,哪怕在旁人眼裡無足輕重到滑稽可笑,對他自己來說都是真實存在的。 ●精神病友及家屬,沒有人應該為這場病感到羞恥。 這一切,都不是誰的錯。這個生命課題確實讓全家人活在各種苦楚之中,但誰的家都有苦楚,都有辛酸處,誰的家都有對愛的期待、滿足與遺落。 ●正常和瘋癲、「我們」與「他們」,沒有那麼不同。 我們可能也會排斥異己、拒絕包容,他們則也能接納多元、理解差異,我們也會思

路渾沌,表現得冷漠無情,而他們也有思緒清晰、情感豐沛的時候。若撇開二分法,誠實地去諦聽這些生命,也許將進一步地發現:原來都只是自己故事的另一個版本。 本書特色 ◎文國士:「對我來說,『溫柔』從來就不是容易的事,那是不存在於我的感受和記憶裡的東西。沒領受過的,要怎麼給?但我想是可以的,只是需要更用力地練習。我會繼續練習當個溫柔的人,因為我們都想要被溫柔地對待。」 ◎媒體專訪(圖文): ‧《鏡週刊》「走過愛的蠻荒──偏鄉教師文國士」:reurl.cc/lbWEY ‧《風傳媒》「遭譏『你爸媽肖ㄟ』……」:reurl.cc/vbzyo ◎文國士相關影音: ‧《鏡人物

》「走過愛的蠻荒──偏鄉教師文國士」:reurl.cc/j4KMn ‧《風傳媒》「投身偏鄉教育的『問題少年』」:reurl.cc/QlKp5 ‧TFT「為台灣而教」〈【你拿幸運做什麼】快閃教室〉:reurl.cc/XrK6j ‧TFT「為台灣而教」〈教育的力量〉:reurl.cc/vbRDN ‧「從美國底層社會看台灣教育困境」講座:reurl.cc/ZdLQQ 名人推薦 ‧│專文力推│ 李茂生(國立台灣大學法律學院教授) 劉安婷(TFT「為台灣而教」基金會創辦人) ‧│動容強推│ 王政忠(「我有一個夢」全台教師自主工作坊發起人) 王浩威(精神

科醫師/作家) 李牧宜(作家 ) 李崇建(作家) 許伯崧(udn鳴人堂主編) 郭彥麟(精神科醫師/作家) 陳安儀(資深媒體人/親職教育專欄作家) 黃致豪(執業律師/司法心理學研究者) 鄧惠文(榮格心理分析師/精神科醫師) 盧建彰(導演) 賴芳玉(律師) 謝依婷(成大醫院兒少精神科主治醫師) 蘇文鈺(國立成功大學資訊系教授/中華民國愛自造者學習協會理事長) 蘇明進(國小教師) (皆依姓名筆劃序排列)

鄧惠文 爸爸進入發燒排行的影片

歡迎踏入💗關係相談所💗,一起加溫❤️家庭心關係❤️

這裡是由鄧惠文醫師和陳品皓心理師聯手主持的關係相談所。

在你的生命經驗中,會如何形容「爸爸」在家庭關係中的角色呢?是嚴父,還是暖爸?而身為爸爸的你,是否也常出現「有苦難言」的心情呢?

今天,就讓我們來談談「當爸爸」這件事。聽聽同樣身為爸爸的品皓心理師剖析成為父親的角色與心情,也讓兩位專家為大家解析把脈:夫妻間如何能成為對方的「翻譯蒟蒻」,彼此更容易相互理解,合作無間?

●關係相談所給夫妻的悄悄話

害怕表達脆弱與需求?有時卻可能是彼此關係加溫的契機;當我們能互相體諒對方的「脆弱」,才能對彼此的「合作」更有幫助。

雙方試著互相體諒對方的脆弱,不要理所當然以為對方天生就一定會當爸爸或媽媽。

●本集重點

1. 「爸爸代表」心路歷程大剖析:品皓心理師如何回應聽友「可以教爸爸如何當爸爸嗎」的留言吶喊?在成為父親的道路上,又曾背負著哪些文化桎梏與心理壓力?

2.「媽媽代表」好希望另一半了解的事:原來,看似「指責」的話語背後,隱含的是更多期待「被肯定」的內心話。

3. 為什麼男性對於自我情緒,大多是以「內 (不) 斂 (說) 」的方式呈現?是什麼原因,讓男性「坦承脆弱」的自我表述,卻不自覺升起一股「拉扯」的情緒?品皓老師說給你聽!

每天鬆一點!給爸爸的「家的心關係」練習,

練習1:讓家人更理解爸爸的需求,就從邀請爸爸「說出自己的情緒與需求」開始。

練習2:在有限的時間裡,如何幫助忙碌爸爸與孩子更親近,互動更熱絡?

邀請爸爸練習「專注於當下的相處」,關鍵就在___兩個字。

歡迎到許願池告訴所長您的困擾,也分享您的練習成果喔!

歡迎訂閱收聽:https://podcastparentingcw.soci.vip/

節目許願池,歡迎一起來許願:https://reurl.cc/GdK7ov

# 為自己與家人,補給「愛與連結」的維他命

https://shopping.parenting.com.tw/campaigns/heartseason

# 錯過「愛與連結的心理必修課」?錄影課程隨時隨地線上看

https://shopping.parenting.com.tw/products/2912

📍立刻訂閱親子天下YouTube頻道:https://cplink.co/aokHX5fY

...................................................................

✔ 親子天下官網:https://cplink.co/103epuyo

✔ 親子天下粉專:http://on.fb.me/1Kkng6j

✔ 親子天下Shopping:https://cplink.co/2z71hMR2

✔ 親子天下Shopping 粉專:http://on.fb.me/2dpFvHK

我是好媽媽: 精神失序女性的母職實踐、社會處境與病痛敘述

為了解決鄧惠文 爸爸 的問題,作者施昱如 這樣論述:

本研究聚焦在女性精神失序者∕病人∕障礙者的母職經驗與生命處境,採用敘事分析的質性研究方法,聆聽及深入訪談4位有過母職經驗的女性敘述,以探討她們如何理解精神苦痛、面臨什麼樣的邊緣處境,及她們如何實踐母職、詮釋母親角色之意涵,並將她們豐沛的生命經驗與敘事置放在性別文化脈絡、健常主義的社會結構中進行理解。本研究4位受訪女性圍繞在家、傷痛、母親主題的生命故事,譜出異質女性一生各自的複雜曲折,從中可望見她們如何經過傷痛、解讀命運、如何行動的韌性與反思。 本研究發現分為兩大部分:第一部份是受訪者的「病痛敘事」與「病人生涯」,論點包含:一、受訪者以「多重連續」受苦∕傷痛的來詮釋「病」,「多重

」指的是女性「社會受苦」由不同權力結構共同作用而成,包括:父系文化、父權結構、階級、身體;「連續」則意指女性從原生家庭過渡到婚家時,女性因家庭中的「性別」角色(女兒、妻∕媳婦∕母)不斷經驗傷痛與剝削。二、受訪者的病人生涯始於被「誰」指認∕識別成「有異狀」的母親,女性的「照顧」能力被用來當作機構人員「功能」評估的標準,而女性身旁的人際網絡也會以「是不是稱職媽媽」來檢視女性本身是否「正常」;而在成為病人後,她們以身體化(服藥、被關)的經驗敘事精神醫療對於病人生涯的治理。三、受訪者成為病人∕障礙者後,面臨了因住院而斷裂的「障礙時空」、不被信任和脆弱的「人際關係」、及言說的「無效性、被失序化」,她們的

母職因此受到威脅且不易辯護,其社會處境更邊緣。 第二部分是受訪者的「母職敘事」,受訪女性不僅實「做」好母親,更透過不斷敘「說」來對抗汙名、建構自己是「好」母親的圖像,這部分的論點細分為:一、親職理念包含:愛的教育、教育投資與順其造化、重視孝道,親職理念即便和「密集母職」的概念有相像之處,但受訪女性並非完全受到主流文本影響,而是親身從過往受苦經驗、邊緣處境中體悟形塑而成。二、受訪女性「健常」的「好」的母職:受訪女性往往需先做家∕國下的「健常人」,再做家∕國下的「好」母親,失去母職的單親精神病女性,必須在家∕國的監督及管理下達成「合格、健常」的親職條件,才能重拾監護權;而「有酬工作」具有「健

常」的象徵、「養家」的實質性、肯認個人價值的作用,使得精神障礙母親皆透過說或做「有酬工作」穩固、實現「好」的無酬母職。雖然「健常等於好媽媽」的邏輯乃健常主義下對女性的限制,然而母親角色對於女性精神障礙者來說仍具正面、自我實現的意義。三、受訪女性「不健常」的「好」的母職:受訪女性雖身處父系和精神病的雙重弱勢,但仍可找親職能動的空間,並透過不斷自我辯護對抗「壞媽媽」的汙名;受訪女性將母系、精神病的親職和父系、健常家長進行比較的敘說,重構雖自己是精神病人但仍可為「好」母親,並和父系健常教養競爭話語權。四、異質的家與「家務」:家務需要放在不同家庭脈絡中理解,家務在父系家庭中具有健常階序高於性別階序的邏

輯,而當精神病媽媽被迫「不用做」家務時,並非從家庭中解放反倒使她陷入更無能弱勢的地位;另一方面,家務對單親、曾經失去母職的精神病母親卻具有正面意涵,她透過和孩童一起實作家務工作穩固家的邊界。五、受訪女性並非完全服膺於身心障礙制度的管理與標籤,或全然接受醫學觀點;而是在理解認識制度及觀點後,考量對母職是助益或阻力,進行選擇使用、詮釋;協商與挪用。 本研究從女性的精神苦痛、精神失序談起,分析「不合格」母親如何被識別、標示為病人∕障礙者,及成為病∕障礙者後被邊緣化的細膩過程;談到受訪者如何透過「做」與「說」健常∕不健常的「好」母親,回應自身受苦經驗,和對抗邊緣處境。本研究再現了精神病女性複雜、

能動的主體聲音,同時將女性經驗進行性別化的分析,補足台灣過去「女性」精神病人∕障礙者研究缺乏性別脈絡、社會文化觀點的扁平思考,同時也在研究中凸顯精神障礙者在障礙族群的特殊性;另外,本研究亦透過女性障礙母職的交織經驗,豐富台灣母職圖像,重新檢視現有女性主義母職及家務理論的侷限性。

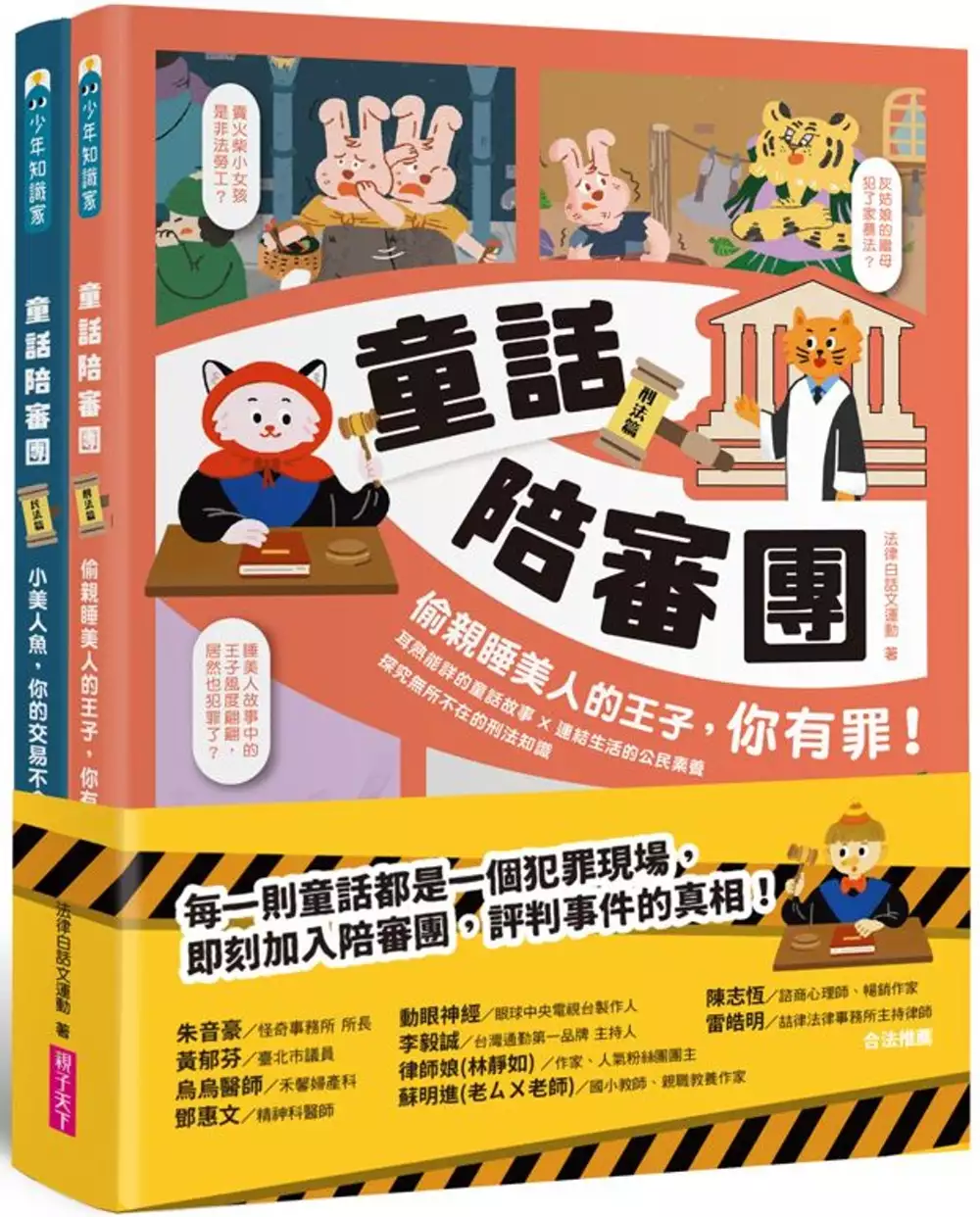

童話陪審團套書:刑法篇 X 民法篇|耳熟能詳的童話故事 X 連結生活的公民素養,探究生活中無所不在的法律知識(共兩冊)

為了解決鄧惠文 爸爸 的問題,作者法律白話文運動 這樣論述:

「法律白話文運動」首次跨足童書強檔巨作 從耳熟能詳的童話故事,探究生活中無所不在的民刑法知識 培養法律基本素養,鍛鍊現代公民核心能力 \ 趣味漫畫 X 法律分析 X 名詞解釋 // 每一則童話都是一個犯罪現場, 跟著童話陪審團剖析童話人物的行為, 真真假假、誰對誰錯,邀你一起來評判! 童話人物也是挺荒謬的! .灰姑娘的繼姐犯了家暴法? .魔笛手居然是個誘拐嫌疑犯? .賣火柴小女孩是非法勞工? .睡美人故事中的王子風度翩翩,居然也犯罪了? .醜小鴨居然是霸凌受害者? .好鼻師靠嗅覺賺錢,

涉嫌廣告不實? .小美人魚因為未成年,與巫婆的交易居然不成立? .不萊梅的城市樂手,可以光明正大霸占房子? 一同走進犯罪現場,練出自身法治素養力! 你知道童話故事中有許多違法事件與暗藏的法律危機嗎? 為了維護世界的秩序與安定,懲處破壞與威脅, 保護每個人的權益、人身關係與財產不受到侵害, 童話陪審團整裝待發、即刻出動! 刑法篇帶你深入了解: 國家是否可以驅逐人民嗎? 王子隨意親一個陌生人又是犯了什麼罪? 為了自保,小兄妹可以用熱水燙死虎姑婆嗎? 維護世界的

秩序與安定,保護生命, 並懲罰違反規範且破壞或威脅的行為等問題,盡在刑法篇中。 民法篇帶你深度探討: 醜小鴨被霸凌了,該怎麼辦呢? 阿拉丁的太太能私自交換老公的神燈嗎? 河神送給樵夫的金斧頭壞了,誰該負責呢? 保護每個人的權益、人身關係與財產不受到侵害, 處理權利損害與賠償等問題,民法篇一次揭露,帶你認識權益概念。 兩冊共40則童話故事漫畫,引領讀者進入情境, 剖析現場不尋常之處,打破過往的認知迷思。 一起來認識法律基礎知識,擴充法治素養,讓自己免於犯罪危機!

◎本系列共2冊 童話陪審團-刑法篇:偷親睡美人的王子,你有罪! 童話陪審團-民法篇:小美人魚,你的交易不合法! ◎ 本書關鍵字:法律白話文運動、法律、法治素養、法律教育 ◎ 無注音, 10歲以上適讀 ◎ 教育議題分類:性別平等、人權 ◎ 學習領域分類:語文、社會、綜合活動、生活科技(資訊+生活) 本書特色 特色1 趣味漫畫故事|以漫畫劇場呈現故事,快速帶你走入童話犯罪現場! 特色2 法律知識解析|從童話中的違法情節串連真實案例,全方位介紹刑法民法基礎知識。 特色

3 名詞補充解釋|精選生活中和媒體常見法律名詞補充解釋,建構未來公民法治素養。 合法推薦 朱音豪 怪奇事務所 所長 李毅誠 台灣通勤第一品牌 主持人 律師娘(林靜如) 作家、人氣粉絲團團主 烏烏醫師 禾馨婦產科 陳志恆 諮商心理師、暢銷作家 動眼神經 眼球中央電視台製作人 黃郁芬 臺北市議員 雷皓明 喆律法律事務所主持律師 鄧惠文 精神科醫師 蘇明進(老ㄙㄨ老師) 國小教師、親職教養作家 (以筆畫排列順序)

「學音樂的孩子不會變壞,下一句肯定要接『學法律的小孩不會受騙!』看故事、學法律,跟著法律白話文運動, 快樂輕鬆的懂法知法守法!」──烏烏醫師 禾馨婦產科 「從小耳熟能詳的童話故事,竟然暗藏著犯罪情節!童話,除了讓孩子看見光明與黑暗、善良與邪惡的人性對立面,更可以成為法律素養的教材,《童話陪審團》正是孩子需要的!」──陳志恆 諮商心理師、暢銷作家 「《童話陪審團》以知名童話情境出發,透過耳熟能詳的故事內容,深入淺出讓孩子了解相關法律知識與權利,我相信將是家長與老師們的最佳的「法普育兒寶典」!」──黃郁芬 臺北市議員

「熟悉的童話故事中,其實藏著許多日常中重要的法律常識與陷阱。教孩子一邊讀童話,一邊學習如何保護自己。」──蘇明進(老ㄙㄨ老師) 國小教師、親職教養作家

政府應用迷因進行政策行銷之研究

為了解決鄧惠文 爸爸 的問題,作者邱安琪 這樣論述:

「迷因(Memes)」是現在網路非常流行的一種表達方式,透過簡單的圖片、洗鍊的文字,並以詼諧、幽默方式包裝,將一件議題的精華濃縮於圖片中,這樣的方式快速地被網路族群所接受,其回響、轉發的效果也好,原先運用在議題上的迷因,也逐漸被許多商業的社群網站使用相同方式,宣傳自身理念或產品。當一向保守的公部門使用迷因開始於社群媒體宣傳時,從數據上可見其反應效果強烈,獲得許多好的反饋,研究選擇的案例為首次使用迷因進行政策宣傳並獲得良好效果的海巡署署長室粉絲專頁,研究希望了解公眾對政府透過迷因進行的宣傳之態度為何。論文以政策行銷為基礎,海巡署的迷因貼文為題材,採用文本與訪談分析進行研究,研究結果發現迷因圖在

具有幽默、中立、圖文良好協調性時最能使受訪者感到喜愛,雖然迷因為海巡署帶來居高不下的話題度但仍需注意的是迷因具有侷限性,無法使所有的使用者理解其意涵,同時迷因過於淺白無法提供較為深化的內容都是使用迷因行銷時須注意的面向。

鄧惠文 爸爸的網路口碑排行榜

-

#1.我不想說對不起:鄧惠文給孩子的情緒成長繪本(附故事朗讀 ...

可是,被別人傷到的時候,又希望對方說對不起,才能確認對方重視我。 爸媽如何幫助孩子探索對不起背後,人們對愛與重視的需要? 愛麗想要爸爸帶她出去玩,但卻 ... 於 www.hsinyishop.com -

#2.精神科醫師鄧惠文:一個好玩的父親,對孩子竟然有這麼大的 ...

另有在線課程《鄧惠文的關係心理學:夫妻篇》、《鄧惠文的關係心理學:親子篇》。 第一次在歐洲長住,最讓我悸動的一個畫面是星期天在公園,看見爸爸們推 ... 於 kknews.cc -

#3.【鄧惠文爸爸】鄧惠文在生命缺口上,長出更... +1 | 健康跟著走

鄧惠文爸爸 :鄧惠文在生命缺口上,長出更...,精神科醫師鄧惠文,在單親家庭中長大,五歲就被迫面對父親離家的不...的攤開說:「每個人寫的都是爸爸,」還集結很多人霸 ... 於 tag.todohealth.com -

#4.羅寶鴻的安定教養學: 蒙特梭利、薩提爾、阿德勒,看懂孩子內在需求,培養正向、自信、穩定好性格

鄧惠文 醫師的文章說過,如果另一半在自己的原生家庭成長沒有得到足夠的愛,那麼, ... 這位讀者就是二○一八年出了《跟著中醫爸爸調小兒體質》一書的劉宗翰醫師。 於 books.google.com.tw -

#5.兒子防疫間出國父親被罵爆鄧惠文:對張上淳有同理心

指揮中心專家張上淳遭爆料其兒子3月出國滑雪,此後不少人將矛頭對準父子倆,對張上淳的謾罵聲不斷。對此,精神科醫師鄧惠文表示,「平常傾向指責父母 ... 於 newtalk.tw -

#6.【上報人物】「神力阿嬤」勝過有個爸鄧惠文的學霸女醫養成記 ...

她像「更通情理」的媽媽挺身提倡民主正義 · 助人為「終極之美」 神力阿嬤撐起女人家 · 沒爸爸怎麼了嗎... 父權傷害仍無所不在 · 其他人也在看. 於 tw.yahoo.com -

#7.鄧惠文:好玩的父親,能連結孩子內心的創造力與自信

鄧惠文 :一個好玩的父親,可以連結孩子內心的創造力跟自信 · 第一次在歐洲長住,最讓我悸動的一個畫面是星期天在公園,看見爸爸們推著娃娃車,牽著小小孩在 ... 於 www.parenting.com.tw -

#8.我不想說對不起:鄧惠文給孩子的情緒成長繪本(附故事朗讀 ...

可是,被別人傷到的時候,又希望對方說對不起,才能確認對方重視我。 爸媽如何幫助孩子探索對不起背後,人們對愛與重視的需要? 愛麗想要爸爸帶她出去玩, ... 於 www.momoshop.com.tw -

#9.鄧惠文-心事有人知| KKBOX Podcast 無料で聴く

KKBOX Podcast 無料で聴く| 鄧惠文-心事有人知- 「心事有人知」開講囉!這次鄧醫師化身「阿惠」 ... EP235 伊的名叫做爸爸,我們永遠的靠山ft.蘇明淵. E 鄧惠文-心事 ... 於 podcast.kkbox.com -

#10.《鄧惠文》父母是否能夠面對成長中孩子的質疑 - 媽媽經

文/鄧惠文醫師《媽媽變成鴨:鄧醫師給孩子的情緒成長繪本2》 ... 家庭的既有結構並不容易改變,為什麼故事中的爸爸沒有辦法獨自把媽媽變成鴨,小孩也 ... 於 mamaclub.com -

#11.【鄧惠文】成為父母的孩子 - 美麗佳人

雖然知道做了爸爸要有爸爸的度量,但他的「內在小孩」變得很躁動,想要像孩子一樣享受特別的待遇。 而妻子原本接受了丈夫的沉默木訥,從來無法從他那裡得到任何浪漫的 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#12.鄧惠文的關係心理學:親子篇

鄧惠文 醫師重新梳理心理學概念, 為你詳述5個影響一生的心理素質: 安全感、自尊與自律、自信…… 並帶領你看見孩子問題背後的需要, 用更包容、更成熟的方式, ... 於 parenting.kolable.app -

#13.【當孩子挑戰父母權威時】鄧惠文醫師給爸媽的「情緒秘方」

精神科醫師鄧惠文指出:「在所有心理素質中,攻擊性是最難被大人協助的地方。 ... 當然這也經常發生在爸爸身上,例如媽媽和孩子聯合說爸爸粗心⋯⋯. 於 buzzorange.com -

#14.鄧惠文:婚變別逼孩子變大人 - WordPress.com

作者:鄧惠文. 圖片來源:niksharon. 遭逢婚變,如何跟無緣的另一半持續扮演「父母」的角色,怎麼跟孩子解釋爸爸. (媽媽)不在一起生活了?大人離異,怎樣可以把對 ... 於 mwffamilycase.files.wordpress.com -

#15.鄧惠文給孩子的情緒成長繪本套書: 我不想說對不起+媽媽變成鴨 ...

故事中的主角聯合爸爸一起把媽媽變成了一隻……鴨,不會說話只會「呱呱呱......」的媽媽,到底能不能讓大家耳根清靜?你猜,最後到底誰贏了?本書特色1. 鄧惠文醫師嘗試 ... 於 www.eslite.com -

#16.嬰兒半夜哭鬧好崩潰?鄧惠文醫師建議這樣做找回生活平衡

媽媽常常只能跟著哭,爸爸只能無奈地對著寶寶問:「你到底在哭什麼?」 《台灣爸媽育兒大調查》結果也顯示,近7成爸媽認為育兒過程充滿許多無法控制的挑戰,也有近 ... 於 www.wyethnutrition.com.tw -

#17.是什麼時候?鄧惠文繪本道出媽媽們最不為人知的心情 - 風傳媒

家庭的既有結構並不容易改變,為什麼故事中的爸爸沒有辦法獨自把媽媽變成鴨,小孩也沒有辦法獨自把媽媽變成鴨,可是父子或是父女聯手的時候,威力卻驚人? 於 www.storm.mg -

#18.【Hahow x 親子天下】鄧惠文:讓孩子在「愛的等邊三角形 ...

這些都會造成孩子的心理混亂。 夫妻貶低另一半,會讓小孩覺得不安全,因為他馬上察覺這三角形不平衡。 他會覺得他跟爸爸好 ... 於 blog.hahow.in -

#19.[活動] 鄧惠文醫師,成人的微課堂:當雙人變成三方 家庭三角 ...

她很開心看到現場有很多父親、先生來參與,很期待大家可以一起共同營造更好的家庭關係。 這一場談論了「夫妻關係在有了小孩後的心理學變化」,包括孩子對 ... 於 infuture.pixnet.net -

#20.50+ FiftyPlus 50歲後還不錯!用新方法創造自己的理想老後

50+ FiftyPlus是國內第一個專屬「50代」的新媒體/生活風格社群。超高齡社會來臨,50歲後,該如何過好往後至少三十年的人生? 創造自己的理想老後─50+ FiftyPlus. 於 www.fiftyplus.com.tw -

#21.「不是你的孩子是同性戀,你才抱不到孫!」鄧惠文落選政見卻 ...

成年人可人工生殖或代孕. 鄧惠文說,在同婚之後,看到同志們想當爸爸媽媽有困難,在法律上比較沒辦法有孩子, ... 於 www.taisounds.com -

#22.鄧惠文:在生命缺口上,長出更多枝葉 - 天下雜誌

精神科醫師鄧惠文,在單親家庭中長大,五歲就被迫面對父親離家的不安全感,童年和青春期時都曾耗費龐大的力氣去安頓自己的情緒。 於 www.cw.com.tw -

#23.鄧惠文:婚變,別逼孩子「變大人」|親子天下| 媽咪拜MamiBuy

2014-07親子天下雜誌58期作者:鄧惠文遭逢婚變,如何跟無緣的另一半持續扮演「父母」的角色,怎麼跟孩子解釋爸爸(媽媽)不在一起生活了? 於 mamibuy.com.tw -

#24.結完婚彼此就只是「工具」了?鄧惠文點破全台灣女人都在犯的錯

《每日健康》依據精神科醫師鄧惠文在其著作中《婚內失戀》論及,並且採訪得 ... 在過程中,多鼓勵、耐心,「寶寶好喜歡爸爸為她做撫觸啊」、「你看,寶寶對你笑了」。 於 healthylives.tw -

#25.鄧惠文時間

不管是「心理、伴侶、親子」,跟著鄧惠文特有的角度去觀察與理解,我們可以發現更多的關係、更美麗的自己、更真實 ... 生產隊友:給爸爸、導樂、親友團的完全陪產指南. 於 doctor-deng.firstory.io -

#26.三村小巫師大巫婆- 鄧惠文《別怕給孩子「適當框架」》文摘

後來媽媽買了甜筒他也亂吃,弄到自己跟爸爸的衣服全都是,最後吃沒多久,甜筒整球掉在布鞋上,結果媽媽竟說:「well done!」 於 class.tn.edu.tw -

#27.人人稱羨的醫師鄧惠文,原來5歲父母離婚、被同學霸凌...她 ...

鄧惠文 的聯絡簿,家長欄上留的名字不姓鄧,當時的孩子幾乎都從父姓,所以同學自然知道這不是鄧醫師的爸爸,然後就有人為了這個來找麻煩,即使鄧醫師 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#28.非常人語黑暗也是一種力量王浩威、鄧惠文對談(壹周刊第407期)

談到五歲時父親離開的往事,鄧惠文已經脫離莫名其妙被拋棄的痛苦,她說:「我跟自己需要一個和解。」 記:這幾年,台灣 ... 於 groups.google.com -

#29.鄧惠文X陳品皓:為什麼「爸爸的角色」不容易承認內心的脆弱 ...

Listen to this episode from 親子天下Podcast on Spotify. 歡迎踏入 關係相談所 ,一起加溫❤️家庭心關係❤️ 這裡是由鄧惠文醫師和陳品皓心理師 ... 於 open.spotify.com -

#30.醫師兒出國老父被罵鄧惠文嘆氣揭張上淳處境 - 自由娛樂

這次也讓大家看到爸爸有多難當。 鄧惠文。(資料照,記者劉信德攝). 鄧惠文表示,對於張上淳,她寄予同理,因為她認為,張上淳不至於贊同兒子去做 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#31.鄧惠文不想說 : EP 44 聯播【親子天下關係相談所】 爸爸內心的 ...

在你的生命經驗中,會如何形容「爸爸」在家庭關係中的角色呢?是嚴父,還是暖爸?身為爸爸的你,是否也常出現「有苦難言」的心情呢? ○本集重點1. 於 podcasts.apple.com -

#32.鄧惠文:婚變,別逼孩子「變大人」 - BabyHome親子討論區

遭逢婚變,如何跟無緣的另一半持續扮演「父母」的角色,怎麼跟孩子解釋爸爸(媽媽)不在一起生活了?大人離異,怎樣可以把對小孩的影響降到最低? 於 forum.babyhome.com.tw -

#33.小三體質女人「4暗黑徵兆」 美女醫師鄧惠文揭關鍵因素

鄧惠文 點破關鍵指出,從臨床觀察發現,這些女性從小多半生長在一個媽媽是個「控制慾很強」的「公主媽媽」環境裡;且爸爸多半遇到爭議時,選擇站在媽媽 ... 於 www.chinatimes.com -

#34.都是你在照顧爸媽? 鄧惠文:留個位子給那個人吧

... 對此,精神科醫師鄧惠文在康健雜誌和台灣人壽舉辦的世代講座中, ... 5 走了十年長照路前外銀董座管國霖:我能辭職照顧爸爸,但其他家庭怎麼辦? 於 www.cheers.com.tw -

#35.孩子可以對爸媽不滿嗎?鄧惠文醫師:「在所有心理素質中

家庭的既有結構並不容易改變,為什麼故事中的爸爸沒有辦法獨自把媽媽變成鴨,小孩也沒有辦法獨自把媽媽變成鴨,可是父子或是父女聯手的時候,威力卻驚人? 於 www.suncolor.com.tw -

#36.單親家庭長大,保送進北一女遭質疑,鄧惠文:「每個孩子都有 ...

鄧醫師不懂為何這位同學要提這件事,於是問:「所以呢?」同學回答:「我真是開了眼界,單親家庭這種破碎的背景,怎麼也可以有這麼好的小孩?!」. 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#37.你的感情路,媽媽給的是經驗還是詛咒?鄧惠文剖析「母女糾結 ...

如果在家庭關係中媽媽對於爸爸滿意的不得了,女兒則會處在一種「三角關係」中,因為在家裡媽媽說的話都是對的、爸爸永遠無條件站在媽媽那邊,孩子會有 ... 於 www.nownews.com -

#38.寂寞收據 - Google 圖書結果

鄧惠文. 媽媽的男友她和丈夫不同,她是一個對愛情認真的人,不像他能自在地悠遊於家庭和外遇之間,於是她選擇離婚。一個已婚的女人如果失去了丈夫, ... 她不應該背叛爸爸! 於 books.google.com.tw -

#39.我不想說對不起:鄧惠文給孩子的情緒成長繪本(附故事朗讀 ...

愛麗想要爸爸帶她出去玩,但卻不小心把爸爸的熱咖啡弄翻了! 爸爸生氣地要愛麗說對不起,愛麗卻認為她 ... 鄧惠文醫師嘗試以繪本形式與父母親探討孩子情緒背後的問題。 2. 於 shopee.tw -

#40.5 歲時失去父親,但父權從未從我的世界消失:專訪鄧惠文

鄧惠文 是心理醫師,也是暢銷書作家、節目主持人,十多年來出了十幾本書 ... 「在我家,我媽媽扮演的是傳統爸爸的角色,阿嬤扮演的是家庭主婦的角色。 於 womany.net -

#41.書摘/我不想說對不起鄧惠文繪本開講給她的一堂情緒課

爸爸 希望愛麗藉由認錯,避免這種危險的行為,但是愛麗不願意。精神科醫師鄧惠文說,孩子在想什麼?孩子的感受往往超乎大人的想像,但是孩子沒有辦法用 ... 於 star.setn.com -

#42.兒出國挨轟...張上淳遭波及鄧惠文:父母在小孩沒出事時被批管 ...

對此,精神科醫師鄧惠文表示,「我們的輿論,平常傾向指責父母對成年子女 ... 但如果以「父親」的角度去看寄予同理心,鄧惠文認為:「我想他不至於舉 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#43.媽媽變成鴨:鄧惠文給孩子的情緒成長繪本2 - 兒童文化館- 文化部

鄧醫師這次嘗試用孩子的第一人稱來描述親子之間的「角力」, 當孩子有了一個挑戰父母權威的機會時,究竟會發生甚麼樣不同的變化? 故事中的主角聯合爸爸 ... 於 children.moc.gov.tw -

#44.葉丙成Benson - 開車聽到鄧惠文醫師的節目,有個爸爸打電話說

開車聽到鄧惠文醫師的節目,有個爸爸打電話說: 「我的女兒33歲,她男朋友同年。我的女兒是國外的研究所畢業,那個男生只是國內的大學畢業。 於 www.facebook.com -

#45.鄧惠文- 维基百科,自由的百科全书

鄧惠文 (1971年8月12日-),國際分析心理學學會(IAAP)榮格分析師(Jungian analyst),台灣精神科專科醫師。 鄧惠文. 个人资料. 性别, 女. 於 zh.m.wikipedia.org -

#46.博客來-媽媽變成鴨:鄧惠文給孩子的情緒成長繪本2 (附故事 ...

當孩子有了一個挑戰父母權威的機會時,究竟會發生甚麼樣不同的變化? 故事中的主角聯合爸爸一起把媽媽變成了一隻……鴨, 不會說話只會「呱呱呱......」的媽媽,到底能不能讓 ... 於 www.books.com.tw -

#47.鄧惠文×陳品皓:我們與青春期孩子的距離|關係相談所EP49 ...

想讓孩子放心去飛,卻也擔心孩子會受傷;想要貼近孩子的心,又害怕孩子認為自己管太多⋯⋯ 聽友提出大部分的父母會面臨的煩惱,品皓老師精煉自身臨床經驗,給爸爸媽媽 ... 於 apple.co -

#48.[讀感] 鄧惠文時間蘇絢慧設立界限 - 飯糰爸爸的閱讀空間

是一集有點捨不得聽完的一集podcast 前面大概開頭就知道自己會一直被擊中其他人限制了你他們會說你“應該”怎麼做而且出發點都是為了你好然後忽略了你也是一個完整的人你 ... 於 clay355.pixnet.net -

#49.都是你在照顧爸媽? 鄧惠文:留個位子給那個人吧 - 康健

當父母變成需要被照顧的一方,無論是親子情感的繫絆矛盾,還是手足間照顧分工的協調,往往令人身心俱疲,對此,精神科醫師鄧惠文... 於 www.commonhealth.com.tw -

#50.鄧惠文時間- Podcast on Firstory

不管是「心理、伴侶、親子」,跟著鄧惠文特有的角度去觀察與理解,我們可以發現更多的關係、更美麗的自己、更真實 ... 生產隊友:給爸爸、導樂、親友團的完全陪產指南. 於 open.firstory.me