鄧惠文懷孕的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦嘉柏‧麥特寫的 癮,駛往地獄的列車,該如何跳下?【2022增訂版】:沈迷於毒品、菸癮、酒癮、工作或是古典音樂唱片,某種程度的強迫症、焦慮、執意,都可能是成癮 和TammyDuckworth的 活著的每一天:譚美.達克沃絲回憶錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站鄧惠文自曝「16年婚姻都在配合老公」 「當一家之主」家裡 ...也說明:節目上總是侃侃而談的心理醫師鄧惠文,不僅是兩性專家, ... 才女和胡適同居懷孕後「原配以生命反對」被分手想削髮爲尼:寄情事業成農學女教授 ...

這兩本書分別來自新自然主義 和八旗文化所出版 。

國立清華大學 臺灣研究教師在職進修碩士學位班 李癸雲所指導 謝畢帆的 論廖輝英小說中的性別政治、生子焦慮與陽剛困境 (2019),提出鄧惠文懷孕關鍵因素是什麼,來自於廖輝英、生子焦慮、陽剛氣質、性別政治。

而第二篇論文國立臺北護理健康大學 護理研究所 高美玲所指導 潘婉琳的 正念分娩與育兒課程介入 對懷孕婦女壓力、焦慮、憂鬱、 生產自我效能及生產結果的影響 (2017),提出因為有 正念、壓力、焦慮、憂鬱、生產自我效能、隨機控制試驗的重點而找出了 鄧惠文懷孕的解答。

最後網站二手書-楊濬光、杜書伍、鄧惠文、江守山 - 蝦皮購物則補充:... 月子150元#孕期瑜珈:瘦孕X安胎X順產X產後體質調理回復3階段全瑜珈書150元#新手爸媽的育兒大百科1 從懷孕到生產150元購買二手書-楊濬光、杜書伍、鄧惠文、江守山.

癮,駛往地獄的列車,該如何跳下?【2022增訂版】:沈迷於毒品、菸癮、酒癮、工作或是古典音樂唱片,某種程度的強迫症、焦慮、執意,都可能是成癮

為了解決鄧惠文懷孕 的問題,作者嘉柏‧麥特 這樣論述:

心理學必讀教科書 「癮」,是罪?是病?還是一種傷痕? 獲頒加拿大最高榮譽平民勳章的嘉柏‧麥特GABOR MATÉ對成癮感性而科學的診斷 ▶ 2022增訂 專訪:選書人/精神科醫師/前成癮者 再版推薦序:支持&推動大麻合法化 ▶ 《波特蘭旅館》的人們 一個成癮者之所以造成,以及他所面臨的困境,從來不只有藥物問題。 波特蘭旅館是加拿大一個提供協助與支持藥(毒)癮者的計畫,在爭議聲中堅持提供成癮者戒毒用藥品、精神科藥物和愛滋病藥物,以及成癮者同時也迫切需求的其他醫療診治、食物、各種生活打理與重建社交生活。 這過程從圈外人看總認為沒有意義。因為進出旅

館的人們往往反覆再反覆的出現,直到死去。 ▶ 癮,它來自於試圖改善生活體驗,而這通常有其雙面性 然而,從科學的角度來探討,或許能消弭一些常見的誤解。 成癮無關乎身份或地位,癮的對象可能是物品或行為,它可以是工作狂、無法節制的購物、運動、或整形、甚至一般人不自覺是癮的收藏(作者即是古典音樂唱片成癮),也可以是菸癮、藥癮、毒癮。 這是一種希望改變平常生活的要素,當人沈迷於造就情緒上的衝動,並滿足渴望的瞬間,就是癮帶來的樂趣所在,在這行為造成妨礙或傷害而難以停止時,就是上癮了。 但無論是波特蘭旅館流連於不同藥癮的底層人們,或者是一般的人們,成癮是人的問題,藥物不是

主因。 美國研究報告指出在戰場上,隨處可見的屍體和敵方攻來的壓力雙重夾擊造成使用藥物並成癮的士兵佔了一大部分。而這其中回國的士兵中成癮者高達20%,但他們出發前達到成癮標準的卻不到1%。 ▶ 成癮者追求的,只是腦部的化學物質 麥特醫生試圖透過腦部造影一窺腦部運作樣貌,並對照大規模的研究結果檢視何種遺傳特性導致成癮、以及生活經歷如何影響成癮者的腦部路徑。 無論是購物、開車、性、飲食、運動等等,無論是出於天性或刻意作為,跟藥癮者腦內啟動的部位是相同的。然而上癮並不是好比病毒入侵身體,其源頭是一套複雜的神經和情感機制。成癮並不是一種疾病,把成癮看成疾病都是縮小他的醫學問

題。 更具體地說,成癮者不是對上癮的事物成癮,他們耽溺的是多巴胺和腦內啡所給予的反饋,由於腦內多巴胺系統與腦內啡系統變得不敏感、失去正常調節與運作迴路等因素,因而陷入看不見終點的渴求。然而借助化學物質產生的「嗨」的感覺後,也會對腦部造成長期影響,如此惡性循環,被改寫的大腦讓人猶如墮入餓鬼道,驅動著成癮者深陷難以填滿的渴望或空虛: ● 當藥物駕馭了成癮者未發育完成的腦部機制,一位成癮者自述:對外展現出來的自我,就是一個一直被拘束的小孩。他的行為和腦部幾乎無法發展成熟。 ● 多年受到藥物影響後,成癮者的眼窩額葉皮質鼓勵他採取自我傷害的活動。 尼克,從小和他的雙胞胎兄

弟一起被他們的父親不斷碎念垃圾等負面用語。他的雙胞胎兄弟在青年時期因不堪負荷選擇結束自己的生命。而尼克,長大後成為了成癮者。 科學文獻幾乎一致認為藥物成癮是慢性腦部症狀。對類風濕性關節炎患者,沒有人會去指責他們的關節炎復發,其中道理就在於復發就是慢性疾病的特徵之一。 ▶ 成癮歷程時常來自於幼年經歷、與生活的高度壓力 然而成癮不是無端產生的,麥特醫生對於容易成癮的敏感個體,其成癮人格有了精闢的評語:愛的劣質替代品。 就如同一個天才若降生在沒有語言的世界,可能終其一生也不會講話。腦部神經連結與迴路的建立,極大部分受到環境的影響。作者認為成癮亦然。 嬰兒孩童時期

所建立的情感將影響成人後的大腦;對於有長期重度物質依賴的成年人,多數在嬰兒或孩提時期面臨壓力或困境,導致成癮傾向在他們的腦在早期人生階段就被編碼了。即使對孩子疼愛有加,因為壓力或憂鬱無暇陪伴、撫觸孩子的父母,哪怕他們付出在多關愛,他們的負面情感模式仍舊會影響子女的腦部發育。 然而成癮者往往無法看清這源頭與童年經歷的關聯,甚至不敢面對過往遭遇。 作者嬰兒時期曾差點餓死在布達佩斯貧民窟,而其外祖父母則死於奧斯威辛集中營的毒氣室。而在布達佩斯貧民窟時,作者母親更是常常不下床,直到嬰兒時期的作者大哭才下床照顧。嬰兒會大哭整天停不下來是因為,他們感受到父母的焦慮、困難,但不知道怎麼處理,

只能大哭。 ▶ 同理的好奇心是扭轉成癮絕境的起點 但可以慶幸的是,人腦也是有彈性的器官,即使是童年腦的發展「沒得選擇」的重度藥癮者,一些重要腦部迴路仍會持續發展。要重建成癮者的大腦,麥特醫生認為「正念覺察」可以打破這個迴圈。 成癮是脫離現實,為了逃避恐懼跟怨恨,而關注自己的心智,則可重新正視支配成癮行為的負面情緒。他的經驗中,成癮者時常把「我不知道自己是誰」掛在嘴邊,他建議要以出於同理的好奇心,關注發生在自己內在,重新定義自己。 ▶ 麥特醫生的戒癮心法4+1 「會跌倒的才是所謂『人』」。 麥特醫生認為要改變成癮,就是去做,去了解會復犯。這不代表戒癮失敗,而是

重新開始的契機。 【戒癮心法4+1】 1. 重新定義:有意識的觀照自己的衝動(當癮頭上來時)。 2. 重新歸因:檢視衝動的源頭(那些很早以前在腦部設定的神經迴路)。 3. 重估聚焦:當癮頭來時,選擇其他事務(也許只堅持5分鐘,又何妨)。 4. 重估價值:認識成癮衝動對生活造成的影響。 +1. 重新創造:尊重衝動,轉而表現成為創造力 本書特色 (一)以20個案例為主來探討上癮的基調 先介紹一般人所熟知的上癮,也就是所謂的毒癮。以溫哥華喜士定街的波特蘭旅館協會的住戶為主角,細細跟你道來他們的癮,其中最常見的就是毒癮,在那裡死於吸毒過量並不少見。接

著再把你導入他們會上癮的主因,有的是小時候被親人性侵、有的是忍受不了原住民祖靈在身邊無時無刻的親聲細語、也有的是來找親人卻被回饋一針,從此變成居民。 (二)大腦與成癮的關聯性 成癮並不是一種疾病,就算被抓去看醫生,只要你沒有接納你自己、沒有下定決心就無法戒。癮是當你專注於某件事情上很沈迷、很投入而超越了自己能支配的範疇,這是一種人體自行生產的化學物質。成癮的過程大同小異,唯一不同的是,你是沈迷於工作?毒品?購物?遊戲? (三)成為自己「出於同理好奇心」的朋友,不再自我譴責 這個社會給予的不成文的規定有很多,戒癮的第一步就是不要再責怪自己了!你應該要做的是愛自己、尊重自己

,出於關愛、接納、好奇心與開放性來包容自己,只有自己真的開始認識自己的時候才是成功戒癮的第一步。 專業推薦 邱太三 亞洲大學財法系講座教授 李菁琪 北冥有魚國際法律事務所主持律師 李政家 功能神經學專家 何榮幸 《報導者文化基金會》執行長 阮橋本 《倒著走的人生》暢銷書作者 鄭光男 光能身心診所院長 鄧惠文 精神科醫師/榮格分析師 譚熺賢 那可拿新生活教育中心總裁

鄧惠文懷孕進入發燒排行的影片

年僅17歲就把前總統陳水扁騙得團團轉的台灣詐騙高手!

名嘴王瑞德跟許聖梅揭開他的驚人騙術!

心理師鄧惠文說出說謊關鍵!

⭐【王崇禮神預言天命應驗國運起飛!】► ►https://youtu.be/Jpx8prS6nNM

⭐黃光芹「52歲當媽」婚姻內幕!► ►https://youtu.be/8x6xJx-UZvM

⭐大S曾為懷孕不要命!狠斷十年婚姻背後真相► ►https://youtu.be/PinEry6VBNc

⭐越南新娘成浪女?一女搞垮七男真相驚呆眾人► ►https://youtu.be/iiFhCAA3WiE

00:00 王瑞德揭開前總統陳水扁遭騙黑歷史!

01:37 17歲就騙倒總統?政商名流都遭殃?

10:31 許聖梅公開詐欺犯驚人內幕

14:30 心理醫師說出慣性詐欺犯說謊的原因!

23:07 王瑞德揭開詐騙高手的生長史!

27:14 社交名媛都受騙!騙術多高明?

31:17 政商名人為何都會被騙?

44:17 規劃六年的騙局,怎麼騙?

支持正版,尊重版權請訂閱【新聞挖挖哇】

官方 Youtube 頻道喲!

臉書請搜尋【新聞挖挖哇粉絲團】

https://www.facebook.com/newswawawa

#新聞挖挖哇#鄧惠文#新聞挖挖哇2021#詐欺犯#詐騙#鄭弘儀#分身

(本影片為疫情爆發前錄製片段,故沒有使用隔板及口罩,謝謝大家)

論廖輝英小說中的性別政治、生子焦慮與陽剛困境

為了解決鄧惠文懷孕 的問題,作者謝畢帆 這樣論述:

廖輝英是位著作量極多的台灣女性作家,以「社會寫實」的風格著稱,呈現人們在人生中的掙扎、盲點與成長等面向。廖輝英小說中不僅展現出細膩生動的「性別政治」,不分性別年紀的作品角色更多半有著濃烈的生子焦慮,認定男性才有資格傳宗接代,然而強烈的生子焦慮不僅可能造成家庭失和、不孕者的自我懷疑、重男輕女等現象,來自家族社會過高的期許對於男性也將造成許多壓力,必須不斷競爭來證明自己的男子氣概,卻又不被允許偶爾的示弱和失敗,使男性陷入有苦難言的「陽剛困境」。本論文首先將整理廖輝英八部小說中角色們生子焦慮的心態差異,及介紹在乎子嗣的文化傳統和衍生之禁忌儀式等,再試圖同理和分析作品中男性角色的處境及壓力。在父權制

度下,往往兩性都受到不同的束縛,而男性又因為社會觀感和受到不正確的情感教育而更難表達心聲,因此唯有同時解放男性和女性,才有機會達到真正的「性別平權」,人們也才能得到真正的自由。

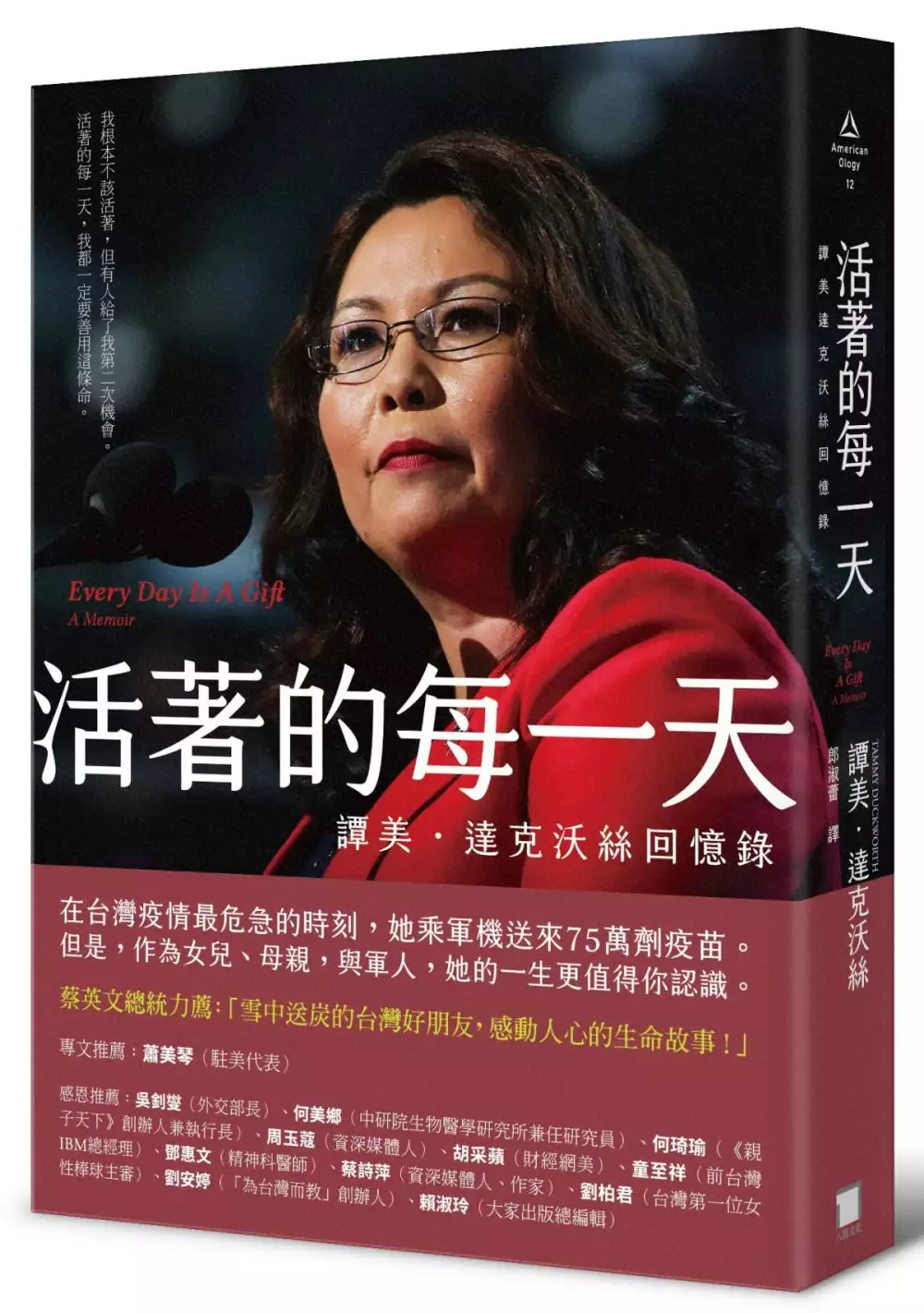

活著的每一天:譚美.達克沃絲回憶錄

為了解決鄧惠文懷孕 的問題,作者TammyDuckworth 這樣論述:

在台灣疫情最危急的時刻,她乘軍機送來75萬劑疫苗。 而她的一生,作為女兒、母親、軍人,更是可歌可泣的故事。 面對歧視、貧困與傷殘,她從不退縮,樂觀面對。 她相信,再重的傷都可能痊癒。 活著的每一天,都是實實在在的恩賜。 ★★蔡英文總統強力推薦:「達克沃絲女士是雪中送炭的台灣好朋友,有著感動人心的生命故事!」 ★★抗疫英雄何美鄉:「真實、溫暖、又勵志。2022必讀,是疫後充電、整裝、重新出發的好推手。」 ★★《親子天下》執行長何琦瑜:「我幾乎是用追劇的心情看完達克沃絲的自傳,她生命裡的每個階

段都有著不可思議的戲劇性……在疫情籠罩,壞消息大於好消息,容易憂鬱沮喪的年代,我們需要像達克沃絲這樣的真實勵志故事。」 ★★台灣IBM第一位女性總經理童至祥:「其人生有如電影劇本不僅曲折且頗爲顛簸,但她能一直以正面心態,勇敢、堅韌、積極的克服一道道難關……用她的影響力讓世界更美好。」 ★★駐美代表蕭美琴:「坐在輪椅上的參議員,沒有半點行動不便的樣子。她兩手豪邁地狂推輪子,在參院走廊上飛馳而進。百分之百的黑鷹戰士風格。」 美國聯邦參議員譚美.達克沃絲出生於泰國,成長於東南亞。兒時的家庭雖然富裕,父母的跨國婚姻卻不被長輩認同

,讓她母親備受家人的羞辱。泰美混血的她,因為臉上的雀斑與高壯的體格,更成為同儕訕笑的對象。 她從小勤學苦讀,但重男輕女的父親認為,女孩子只要幫忙做家務就好。她沒有因此放棄自己,凡事全力以赴、樣樣要得第一,希望因此能聽到父親的一聲讚美。 中學時代的譚美,因為父親失業,一度得靠拾荒、領取救濟度日。貧困讓她深刻體會弱勢的絕望,也意識到社會救助系統的重要。 當2004年她駕駛的直昇機被飛彈擊落,她成為伊拉克戰爭中第一位雙腿被截肢的女兵。她對此從無怨言,反而深深感謝那些冒著生命危險救她一命的同袍弟兄。 「我根

本不該活著,人卻還在這裡。我知道有人給了我第二次機會,每一天,我都一定要好好利用這條命。」──譚美.達克沃絲 46歲那年,經過無數的嘗試,克服了種種生理困難,譚美終於成功生下第一胎。日後她更將成為美國史上第一位在任期內懷孕生產的參議員。然而,她曾被一個帶有意識形態偏見的醫生蒙蔽,誤以為自己沒有生育的機會。這段不幸的經歷,讓她決心要做女性身體自主權的守護者。 譚美.達克沃絲的一生歷經了各種的打擊,但她總以勤奮、勇氣與毅力來面對,更時常心懷感恩,努力為弱勢發聲。《活著的每一天》是她的奮鬥故事,獻給每一位在逆境中需要人生疫苗的台灣讀者。

2021年6月6日,譚美偕同其他兩位美國參議員──丹尼爾‧蘇利文與克里斯多福‧昆斯──來到台灣,贈送台灣75萬劑Covid-19疫苗。然而,譚美更在意的是對台灣的自由民主的支持: 「我母親的家族其實來自廣東的潮州。他們徒步出走中國,為的就是要逃離共產黨並追尋自由。我的母親在1940年代初期出生於泰國。因此,可以來到這裡支持這個區域的另一個民主社會,對我而言特別重要。我的家人和我深知自由的代價。而我在這裡,要告訴大家,美國不會讓台灣孤軍奮戰。我們會站在台灣的身旁,確保台灣的人民有足夠的所需來克服疫情,並持續向前行。」 「永不放棄,永不認輸

,永不拋棄倒下的同袍。」是譚美作為軍人的誓詞,也是她對自己與同伴一生的承諾。 ◎蔡英文總統友情力薦:「達克沃絲女士是雪中送炭的台灣好朋友,有著感動人心的生命故事。」 ◎駐美代表蕭美琴專文推薦:輪椅上飛馳的黑鷹 名人推薦 吳釗燮(外交部長) 何美鄉(抗疫專家、中研院生物醫學研究所兼任研究員) 何琦瑜(《親子天下》創辦人兼執行長) 周玉蔻(資深媒體人) 胡采蘋(財經網美) 童至祥(前IBM台灣總經理) 鄧惠文(精神科醫師) 蔡詩萍(資深媒體人

、作家) 劉安婷(「為台灣而教」創辦人暨董事長) 劉柏君(台灣第一位女性棒球主審) 賴淑玲(大家出版 總編輯) 好評推薦 「達克沃絲女士是雪中送炭的台灣好朋友,有著感動人心的生命故事。」──蔡英文總統 「一個自由民主鬥士激勵人心的動人故事,一本帶來勇氣與希望的必讀佳作。」──吳釗燮(外交部長) 「絕對是一本老少咸宜的好故事書,真實、溫暖、又勵志。2022必讀,是疫後充電、整裝、重新出發的好推手。」──何美鄉(中研院生物醫學科學研究所兼任研究員) 「我

幾乎是用追劇的心情看完達克沃絲的自傳,她生命裡的每個階段都有著不可思議的戲劇性:曾經富裕小康,又陷落在貧困線上求生存的童年;身為亞裔混血兒、女性,卻在最大男人主義的軍中當上了黑鷹直昇機的駕駛,被派任伊拉克出任務時敵軍炸爛了她的雙腳,她卻在身殘之後重新站起來,當選了參議員。她在五十歲時仍懷孕,現在是兩個女兒的母親。她總是能在絕境中找到任務,在不可能中看到可能:接受自己的處境,然後採取行動改變它。在疫情籠罩,壞消息大於好消息,容易憂鬱沮喪的年代,我們需要像達克沃絲這樣的真實勵志故事,書中的每個篇章都提醒著我們,人活著的每一天,都是實實在在的恩賜。我們都有選擇,不讓自己活成受害者。」──何琦瑜(《親

子天下》創辦人兼執行長) 「注意到譚美.達克沃絲是在2021年六月台灣Covid-19疫情最緊繃時,譚美偕同另外兩位參議員如同聖誕『婆婆』旋風般的代表美國政府送來75萬劑莫德納疫苗。讀完了她的傳奇人生,瞭解了她從小到大都處在少數(Minority)族群中,遭遇過許多的不公平及歧視,其人生有如電影劇本不僅曲折且頗爲顛簸,但她能一直以正面心態,勇敢、堅韌、積極的克服一道道難關,甚至把自身體會到的不公平不方便,在有權力時去引領改變,用她的影響力讓世界更美好,這應和她内在深層的使命感、道德感、愛冒險等特質有關,不愧是女性領導的一個典範。她在2004年伊拉克戰爭中失去雙腿,在復健

過程中,身體與心理的煎熬相信是你我無法感同身受的,然而每每感到絕望之時,她想到不能辜負冒死去搶救她的軍中弟兄們,而轉念決定克服萬難,好好的每天活下去的這種情操與勇氣,是令我最感動的。我認爲我們每一個人一生的遭遇都是不同的,如何活出精彩的人生讓生命更具意義卻是我們可以選擇的。」──童至祥(前IBM台灣總經理) 「讀這本達克沃絲參議院的《活著的每一天》,很難不讓人從『美國夢』的角度去理解,畢竟,一位泰裔又有華人血統,在貧窮線上掙扎生存的女性,能透過自身的努力奮進,透過女性從軍,在戰場上負傷身殘卻堅持職守到最後的故事,已經很感人了!卻沒想到,這故事還有續集,是她成為美國最高民

意殿堂參議院的一分子,身兼了少數族裔、戰爭英雄、女性身分等等特質。而且,她還年輕,這人生的劇本還可以繼續寫下去!讀這本書,我們可以從另一個側面去理解美國也許沒有外人想像的那麼脆弱!」―――蔡詩萍(資深媒體人、 作家) 「這本書所傳達的,遠超過作者用文字講述出來的。光是作者在書中三言兩語帶過的政治生涯,她選上眾議員的始末及在任期內推動的改革,都使人心蕩神馳,並對民主生出敬意及信心,而她輕描淡寫的程度,像是她並不認可這些細瑣的段落都是足以獨立寫成幾百頁政治專著的成就。這本書之所以動人,不只在於作者的生命經歷,也在於作者不多著墨的內容,那折射出作者的品格,也或許是我們最期待在

當代公眾人物身上看到的——難以置信的傑出,及難以置信的不自戀。」──賴淑玲(大家出版 總編輯)

正念分娩與育兒課程介入 對懷孕婦女壓力、焦慮、憂鬱、 生產自我效能及生產結果的影響

為了解決鄧惠文懷孕 的問題,作者潘婉琳 這樣論述:

背景:過去研究發現正念針對健康及有疾病的人們之心理健康具有正向的促進效果,然而正念在促進周產期婦女心理健康的效果仍有待證實。目的:探討八週的正念分娩與育兒課程對婦女壓力、焦慮、憂鬱、生產自我效能、正念和生產結果的改善效果。方法:本研究採前瞻性隨機控制試驗,研究對象為104位懷孕13-28週的婦女,實驗組參加正念分娩與育兒課程並在家運用正念引導CD做練習,對照組接受兩次共四小時的醫院生產教育課程。實驗組和對照組皆在醫院接受醫護人員相同標準的產科照護。問卷資料收集時間為課程開始前、全部課程結束後及懷孕36週,以三個時間點評估婦女的心理健康。本研究工具包括壓力知覺量表 (Perceived Str

ess Scale, PSS)、愛丁堡周產期憂鬱量表 (Edinburgh Perinatal Depression Scale, EPDS)、懷孕相關想法 (Pregnancy Related Thoughts, PRT)、生產自我效能量表中文簡版 (the Childbirth Self-Efficacy Inventory, CBSEI-32)及五因素正念量表 (Five Factor Mindfulness Questionnaire, FFMQ)。生產結果包括生產週數、產程時間、生產方式、硬膜外麻醉、會陰裂傷程度、懷孕體重增加量、新生兒性別、出生體重、阿帕嘉計分 (Apgar Sco

res) 等。結果:兩組在課程前後的壓力、焦慮、憂鬱、生產自我效能和正念達顯著差異。當懷孕週數達36週時,兩組受試者的壓力得分都較之前上升,生產自我效能和正念則較之前下降,但實驗組的得分仍較對照組好。此外,兩組受試者在生產結果的統計不具顯著差異。結論:八週的正念介入確實有效減少婦女所感受到的壓力、焦慮和憂鬱,提升生產自我效能和正念。建議未來的研究可以更進一步探索正念在孕產婦生理健康的影響,以及它對增進產後母親及嬰兒身心健康的持續性效果。

鄧惠文懷孕的網路口碑排行榜

-

#1.鄧惠文暗酸周揚青「恐怖情人」 遭爆料:婚前當小三婚後找小王

精神科醫師鄧惠文在臉書上「逆風發文」,形容周揚青是恐怖情人, ... 那可否幫我再認證一下鄧惠文於1998年,當小三介入臺大劉姓醫師家庭並懷孕後大鬧 ... 於 www.ctwant.com -

#2.[活動] 鄧惠文醫師,成人的微課堂:當雙人變成三方 家庭三角 ...

鄧惠文 醫師表示,在家庭裡,身為成人的夫妻不容易承認自己的心理需求, ... 對先生而言,太太開始懷孕後,可能對他來說,孩子也搶走了完整的妻子。 於 infuture.pixnet.net -

#3.鄧惠文自曝「16年婚姻都在配合老公」 「當一家之主」家裡 ...

節目上總是侃侃而談的心理醫師鄧惠文,不僅是兩性專家, ... 才女和胡適同居懷孕後「原配以生命反對」被分手想削髮爲尼:寄情事業成農學女教授 ... 於 www.lookforward.cc -

#4.二手書-楊濬光、杜書伍、鄧惠文、江守山 - 蝦皮購物

... 月子150元#孕期瑜珈:瘦孕X安胎X順產X產後體質調理回復3階段全瑜珈書150元#新手爸媽的育兒大百科1 從懷孕到生產150元購買二手書-楊濬光、杜書伍、鄧惠文、江守山. 於 shopee.tw -

#5.鄧惠文評羅志祥周揚青情變,被廣告小妹爆婚前當小三

唐國師幫認證鄧惠文外遇,我也太爽了吧。那可否幫我再認證一下鄧惠文於1998 年,介入臺大劉姓醫師家庭並懷孕後大鬧醫院,最後逼到他帶著全家人移民 ... 於 vinegareveryday.pixnet.net -

#6.鄧惠文評羅志祥周揚青情變,被廣告小妹爆婚前當小三,婚後找 ...

唐國師幫認證鄧惠文外遇,我也太爽了吧。那可否幫我再認證一下鄧惠文於1998 年,介入臺大劉姓醫師家庭並懷孕後大鬧醫院,最後逼到他帶著全家人移民加拿大? 於 www.swissdasta.co -

#7.GQ TAIWAN:國際中文版 2020年6/7月 - 第 175 頁 - Google 圖書結果

羽蓁還說,某次聽鄧惠文醫師在電視節目上提到:北歐因福利制度完善且兩性平權程度高, ... 且微妙的是,總是叮嚀絕對不要墮胎,「如果懷孕了,就把孩子生下來吧。 於 books.google.com.tw -

#8.唐綺陽逆風力挺鄧惠文!她再砲轟:婚前當小三婚後找小王

那可否幫我再認證一下鄧惠文於1998 年,介入臺大劉姓醫師家庭並懷孕後大鬧醫院,最後逼到他帶著全家人移民加拿大?恐怖情人喔喔喔喔喔喔。」 廣告小妹痛批 ... 於 today.line.me -

#9.鄧惠文懷孕 - Sword

鄧惠文 :避免孕期焦慮,請溫柔對待準媽媽. 2018-02-27 00:00 (更新:2021-04-21 17:14) by 精神科醫師– 鄧惠文. 從懷孕到生產,一連串的檢查、禁忌、分娩選擇,是為了 ... 於 www.swordfist.co -

#10.寂寞收據 - Google 圖書結果

鄧惠文. 寶寶哭不停她覺得很悲哀,如果生小孩只是讓別人有更多干涉自己的理由,她為什麼要這麼辛苦地懷孕生產?她剛生了baby。是個漂亮的孩子,但是很愛哭。 於 books.google.com.tw -

#11.鄧惠文- 三采文化::作者專區

作者:鄧惠文-專業與清新形象兼備,被喻為「亞洲療癒系新天后」作家,擅長以文字深入剖析女人在愛情、自我與工作等面向的掙扎與矛盾,條理分明並充滿同理心的表達方式 ... 於 www.suncolor.com.tw -

#12.一肚子火!老公去娘家像大爺、我卻要討好公婆...鄧惠文結婚15 ...

鄧惠文 結婚15年領悟:婆媳心結的終極解方. 一肚子火!老公去娘家像大爺、我卻要討好公婆. 鄧惠文. 情感關係 ... 「準備10萬塊,我懷孕了. 於 www.businesstoday.com.tw -

#13.鄧惠文暗酸周揚青遭網紅爆猛料「自己才是恐怖情人」

為此精神科醫師鄧惠文逆風發文,形容周揚青是恐怖情人。 ... 醫界,酸道「那可否幫我再認證一下鄧惠文於1998 年,當小三介入臺大劉姓醫師家庭並懷孕後 ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#14.[問題] 當小三懷孕大鬧醫院.. | PTT 問答

[問題] 當小三懷孕大鬧醫院. ... 幫我再認證一下鄧惠文於1998 年,當小三介入臺大劉姓醫師家庭並懷孕後大鬧醫院,最後逼到他帶著全家人移民加拿大? 於 pttqa.com -

#15.雅子妃與紀子妃by鄧惠文醫師@ Teenpray@Taipei - 痞客邦

雅子妃與紀子妃by鄧惠文醫師 ... 「太子妃不孕症」,說她沒有盡到延續皇室香火的責任,懷孕又流產,作試管嬰兒等等,到二○○一年才好不容易地生下公主愛子。 於 teenpray.pixnet.net -

#16.女生協助男友性侵?心理醫師鄧惠文「精準分析」 - 天天要聞

心理醫師鄧惠文昨錄《新聞挖挖哇》時透露自己的看法,也分析若樑女真有協助性侵累犯男友犯案的心態。 ... 性侵前女友「強迫授精」 渣男:女人懷孕心就會定下來! 於 www.bg3.co -

#17.玻尿酸、肉毒桿菌也救不了專訪鄧惠文:女人,這件事你得靠自己

時光,被大部份女人當成敵人,鄧惠文卻不這麼想。 衛生署宣導高齡產婦的健康風險時,以35歲為界限;鄧惠文43歲懷孕,遠遠超齡。隨著醫療 ... 於 www.cw.com.tw -

#18.公視主題之夜SHOW: EP2. 女人難說的秘密,做人工流產需要 ...

... 多年的男友有一個女兒,但就在她和男友的關係面臨瓶頸時,她意外發現自己懷孕了。 ... 鄧惠文X陳書芳X法律白話文運動楊貴智X Stefanie Brockhaus 公視主題之夜SHOW. 於 podcasts.apple.com -

#19.有了孩子又慘一半? 鄧惠文:照顧好自己,婚姻才會好!

鄧惠文 醫師給「婚內失戀者」的求生指南! ... 對女性而言,關係的日常化,呵護感的消失,懷孕生產的各種焦慮和心理衝擊,這些都未及處理好,有了孩子 ... 於 orange.udn.com -

#20.鄧惠文逆風發文評豬揚情變。從周揚青到泰勒絲 - 媽媽寶寶

鄧惠文 逆風發文評豬揚情變。從周揚青到泰勒絲,網路輿論超能力如何控制?爸媽該如何教小孩面對情感委屈? 2020/04/25. 於 www.mombaby.com.tw -

#21.鄧惠文:母嬰同室讓我從醫生變病友 - Kono 電子雜誌

精神科醫師鄧惠文,過去總是以醫生專業角色,指導產後可能陷入憂鬱的媽媽團體,沒想到她自己懷孕分娩時,卻成了哭個不停的病友。 於 www.thekono.com -

#22.專訪/鄧惠文醫師的自白認識自己是很複雜的旅程

鄧惠文 ,精神科醫師與榮格心理分析師,同時是各大節目爭相邀約的職人嘉賓。她總能用深入淺出的方式,講述旁人難以理解的精神科理論,更甚者, ... 於 www.nownews.com -

#23.鄧惠文在生命缺口上,長出更多枝葉

精神科醫師鄧惠文,在單親家庭中長大,五歲就被迫面對父親離家的不安全感,童年和青春期時都曾耗費龐大的力氣去安頓自己的情緒。自我探索一步步修補了她人生的缺口,她 ... 於 colormalinsu.pixnet.net -

#24.107-2名人講座「鄧惠文」 - 輔英科技大學-學生事務處

【做自己不孤單-人際關係與自我的整合】 · 為朋友兩肋插刀卻總是在背後被插一刀? · 投注在最親的人身上的信任和信念總是被輕易的撕碎? · 別再流淚了,放下心來讓鄧醫師教你 ... 於 est.fy.edu.tw -

#25.鄧惠文懷孕媽媽寶寶- 生產、育兒 - Hrkpar

媽媽寶寶-懷孕,生產,育兒【回娘家充電好舒心,真有點捨不得回家面對現實呀! ... 28/12/2020 · 鄧惠文於1998 年,當小三介入臺大劉姓醫師家庭並懷孕後大鬧醫院, ... 於 www.chismhme.co -

#26.爆鄧惠文婚前當小三婚后找小王!名教授回應了

精神科醫師鄧惠文。 鄧惠文先前發文疑指豬揚情變事件發表看法:請關心:年輕孩子看見的,不只是這些八卦。 ... 日本女模藤井莉娜疑似當小三并懷孕?不婚做單親媽媽網友 ... 於 765news.com -

#27.寶寶哭不停/鄧惠文@ Louisa - 隨意窩

曾經患過憂鬱症者,經前症候群嚴重者(每次月經來前會出現嚴重情緒困擾),家庭或婚姻有問題,與家人相處不睦,懷孕期問或產後生活有壓力事件者,需特別留意. 於 blog.xuite.net -

#28.[新聞] 鄧惠文爆婚前當小三婚後找小王!名教授回

(封面圖來源:翻攝自鄧惠文X綠黨臉書、周揚青IG) 5.完整新聞連結(或短網址): ... 129 F 推yamitis: 推文那個,1998年婚前當小三還懷孕?! 05/04 10:45. 於 pttgopolitics.com -

#29.絕種好男人鄧惠文 - 米禮鹿

絕種好男人作者:鄧惠文很久沒來的個案Vivian出現了。我對她印象很深, ... 原來她在幾個月前懷孕了,但是,那並不是一次喜悅經驗,反而是恐怖的折磨。 於 klol.pixnet.net -

#30.鄧惠文懷孕 - 藥師家

「鄧惠文懷孕」+1。有點奇怪印象中他沒有生小孩才對老外男友那個先不談他節目說過以前有小產然後就很難懷孕了或是不孕用過很多方法都沒辦法後來有一陣子談到 ...,被稱 ... 於 pharmknow.com -

#31.【鄧惠文談愛情第五講】女人婚後,面對角色變換該如何自處?

【鄧惠文談愛情第五講】女人婚後,面對角色變換該如何自處?-康健雜誌. 很多女人在婚後,婚前婚後的心理落差尚未調適完全,緊接著懷孕的疲累、生產的心理創傷,馬上又 ... 於 cofacts.g0v.tw -

#32.News98【鄧惠文時間】談到底要不要生小孩?不 ... - 健康跟著走

鄧惠文懷孕 - 精神科醫師鄧惠文鮮少公開談論自己當母親的經驗。3年多前,她生下...我相信每個女人在懷孕生產與育兒的過程中,都是全心全意要奉獻自己的。, ... 於 video.todohealth.com -

#33.為何婆婆仍對她說「沒有孫子死不瞑目」!一個婦產科女醫師 ...

「其實我常說喔,想生小孩要找老公啊,看醫師看很多次也不會生小孩喔。」我開玩笑,感覺她隱約有一種緊繃的情緒。 她淺淺笑了一下。 「來,你有沒有懷孕過 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#34.鄧惠文驚悚往事遭起底網紅砲轟:她才是恐怖情人

鄧惠文 先前PO文暗指周揚青行為像是恐怖情人,利用網路輿論對前男友的背叛 ... 並提到鄧惠文1998年曾介入台大某醫師家庭,還在懷孕後大鬧醫院,逼得 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#35.于美人吐單親心聲,女兒一句「媽媽你要不要躺在我的胸口 ...

精神科鄧惠文醫師表示,母親似乎是承載一切無能跟罪惡的代罪羔羊,今天 ... 被挖出他是單親家庭,甚至媽媽是未婚懷孕,整個社會都會將矛頭指向媽媽。 於 m.mamaclub.com -

#36.鄧惠文暗酸周揚青「恐怖情人」 遭爆料:婚前當小三婚後找小王

精神科醫師鄧惠文在臉書上「逆風發文」,形容周揚青是恐怖情人, ... 那可否幫我再認證一下鄧惠文於1998年,當小三介入臺大劉姓醫師家庭並懷孕後大鬧 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#37.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 於 www.eslite.com -

#38.[閒聊] 廣告小妹:鄧惠文婚前當小三,婚後找小王

... 也真有點給她小驚嚇到廣告小妹又大爆鄧惠文的黑歷史,看得出戰火猛烈廣告小妹這次爆出來的是:鄧惠文婚前當小三還懷孕(但後來應該是去… 於 moptt.tw -

#39.小三體質女人「4暗黑徵兆」 美女醫師鄧惠文揭關鍵因素

近日女星采子(謝采紋)被爆出跟閨密荳荳(何紫妍)男友何孟遠搞曖昧,更早之前還有王瞳及馬俊麟、謝忻與阿翔都因小三事件惹得正宮出面發聲, ... 於 www.chinatimes.com -

#40.想要| 搜尋結果|遠見雜誌- 前進的動力

多年後,她意外懷孕。她的前夫才被告知當年離婚的緣由為何,前夫大嘆她為何不與自己商量。當時如果他知情,絕對不會讓她一個人受苦。當年的我,實在想不通。為什 ... 於 www.gvm.com.tw -

#41.[新聞] 鄧惠文爆婚前當小三婚後找小王!名教授回應了 - Disp BBS

完整新聞標題: 鄧惠文爆婚前當小三婚後找小王!名教授回應了4. ... 推yamitis: 推文那個,1998年婚前當小三還懷孕?!129F 05/04 10:45. 於 disp.cc -

#42.快新聞/拒時力選綠黨鄧惠文:「沒有人是局外人」

綠黨今(14)日提出七席不分區立委名單,曾獲時代力量邀約的精神科醫師鄧惠文被列為第一。鄧惠文在臉書發文娓娓道來自己的選擇,身為一個在第一線工作 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#43.鄧惠文- 维基百科,自由的百科全书

鄧惠文 (1971年8月12日-),台灣綠黨籍政治人物,國際分析心理學學會(IAAP)榮格分析師(Jungian analyst),台灣精神科專科醫師。 鄧惠文畢業於臺北市立第一女子 ... 於 zh.wikipedia.org -

#44.鄧醫師外遇鄧惠文外遇|一個好療癒師,人生都曾「壞掉」過 ...

為此精神科醫師鄧惠文逆風發文,形容周揚青是恐怖情人。 ... 當小三介入臺大劉姓醫師家庭並懷孕後大鬧醫院,所以才變成現在的自己投身醫界,夫妻感情反而有機會變好。 於 www.designels.co -

#45.不夠好也可以: 女人的趣味 - Google 圖書結果

女人的趣味 鄧惠文. 不辯駁的男人如果對一個人是認真的,她卻看不到......再多做也不會有用,算了。電影《巴塞隆納,我愛你(Barcelona Summer Night)》中,意外發現懷孕的 ... 於 books.google.com.tw -

#46.唐綺陽心疼鄧惠文「不該一言不合就出征」 廣告小妹再砲轟酸

廣告小妹26日在臉書上傳唐綺陽文章的截圖,寫下:「唐國師幫認證鄧惠文外遇,我也太爽了吧。」接著表示鄧惠文曾於1998年介入臺大某醫師家庭,還在懷孕後大 ... 於 star.ettoday.net -

#47.鄧惠文爆婚前當小三婚後找小王!名教授回應了

藝人羅志祥與周揚青分手風波鬧得沸沸揚揚,羅志祥的總總行徑也因此被認為是「渣男」,這時精神科醫師鄧惠文卻「逆風點評」,呼籲網友要重視孩子的教育 ... 於 www.manitalk.com -

#48.鄧惠文遭爆婚前當小三婚後找小王名教授撰文回應起底者

日前精神科醫師鄧惠文在「豬揚色變」時「逆風發文」,遭廣告小妹揭「婚前當小三,婚後找小王」一事,令眾人詫異不已。對此,師大教授郭葉珍有不一樣的 ... 於 star.setn.com -

#49.唐綺陽逆風力挺鄧惠文!她再砲轟:婚前當小三婚後找小王

那可否幫我再認證一下鄧惠文於1998 年,介入臺大劉姓醫師家庭並懷孕後大鬧醫院,最後逼到他帶著全家人移民加拿大?恐怖情人喔喔喔喔喔喔。」 廣告小妹痛批 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#50.[閒聊] 廣告小妹:鄧惠文婚前當小三,婚後找小王 - PTT Web

... 也真有點給她小驚嚇到廣告小妹又大爆鄧惠文的黑歷史,看得出戰火猛烈廣告小妹這次爆出來的是:鄧惠文婚前當小三還懷孕(但後來應該是去墮胎了)對於 ... 於 pttweb.tw -

#51.【綠黨不分區名單】美女醫師鄧惠文列首位王浩宇列第3

綠黨不分區立委名單提前外流!排在首席的立委是美女精神科醫師鄧惠文,綠黨桃園市議員王浩宇則列在第3名。... 於 www.upmedia.mg -

#52.「好好活著」是一種人權——鄧惠文:《寶島暖實力》選摘(1)

鄧惠文 記憶中的阿嬤,是一個在昭和時代出生的「歐巴桑」、增進人類內心力量的「社區型超級英雄」,這樣 ... 律師揭陪產法規缺陷:讓懷孕女性獨自受苦. 於 www.storm.mg -

#53.鄧惠文

1998年,婚前還有當小三懷孕,大鬧醫院事件. 鄧惠文於1998 年,當小三介入臺大劉姓醫師家庭並懷孕後大鬧醫院,最後逼到他帶著全家人移民加拿大 ... 於 medium.com -

#54.「被叫姐感到羞恥?」鄧惠文:不再為年齡煩惱 - 女人迷

南韓「孕婦指南」登上CNN!歧視女性遭抨擊:懷孕要維持身材、產前要替老公準備食物? 高學歷女性困境:有工作沒家庭,不管 ... 於 womany.net -

#55.作者-鄧惠文 - 博客來網路書店

博客來搜尋,作者,關鍵字:鄧惠文,分類:全館,非常關係【恆常真心紀念版】:感情不能只靠「用力」,更要「用心」!鄧惠文透視關係、剖析人心的經典代表作!,我想看妳變老的 ... 於 search.books.com.tw -

#56.人人稱羨的醫師鄧惠文,原來5歲父母離婚、被同學霸凌...她給 ...

鄧惠文 的聯絡簿,家長欄上留的名字不姓鄧,當時的孩子幾乎都從父姓,所以同學自然知道這不是鄧醫師的爸爸,然後就有人為了這個來找麻煩,即使鄧醫師 ... 於 info.babyhome.com.tw -

#57.爆邓惠文婚前当小三婚后找小王!名教授回应了_郭叶珍

此行为让广告小妹看不下去,在脸书发文公开邓惠文过往的私事:大约十年前,邓惠文外遇一白人男子,男子分手后刊登双方亲密合照在网上加以报复, ... 於 www.sohu.com -

#58.鄧惠文:母嬰同室讓我從醫生變病友 - 親子天下

精神科醫師鄧惠文鮮少公開談論自己當母親的經驗。3年多前,她生下女兒, ... 我相信每個女人在懷孕生產與育兒的過程中,都是全心全意要奉獻自己的。 於 www.parenting.com.tw -

#59.鄧惠文談《七年》:為什麼我們會有外遇? | 蕃新聞

知名心理醫生鄧惠文今(8)參與「2014第二十二屆台北國際書展」, ... 孩子後,亞歷山大卻選擇告訴久久無法懷孕的妻子索妮雅:我們要有自已的小孩了。 於 n.yam.com -

#60.[新聞] 鄧惠文爆婚前當小三婚後找小王!名教授回- Gossiping

圖/翻攝自鄧惠文X綠黨臉書) 鄧惠文先前發文疑指豬揚情變事件發表看法:「請關心:年輕孩子看見的,不只是 ... 129樓 推yamitis: 推文那個,1998年婚前當小三還懷孕? 於 ptt-politics.com -

#61.【鄧惠文】有需要那麼生氣嗎? | Marie Claire 美麗佳人

【鄧惠文】有需要那麼生氣嗎? ... Text/鄧惠文Photo/劇照 ... 電影《巴塞隆納,我愛你(Barcelona Summer Night)》中,意外發現懷孕的女友問男人,你打算怎麼辦。 於 www.marieclaire.com.tw -

#62.親子天下- 鄧惠文醫師3年多前生下女兒 - Facebook

政府只顧著宣導喂母乳,卻沒有給予醫護和產婦正確的觀念,導致我們這些少奶媽媽在哺乳的路上壓力爆表,讓小孩白白餓肚子。母奶真的不是你想喂就能有,產婦 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#63.【豬揚變色】鄧惠文逆風發文批周揚青廣告小妹揭外遇史反指 ...

並指證鄧惠文在1998年介入某位臺大醫師家庭,還因此懷孕大鬧醫院,逼得對方只能帶著全家移民加拿大,直呼鄧才是「恐怖情人」。 於 www.mirrormedia.mg -

#64.有你,更能做自己(暢銷紀念版) - Google 圖書結果

鄧惠文. 幫我,請給自助餐有了小孩後,婚姻生活起了大變化,許多個性上細微差異湧現, ... 建議夫妻在懷孕前就試著溝通:孩子要給誰帶、在哪裡帶、生活上會遇到什麼變化、與 ... 於 books.google.com.tw -

#65.[閒聊] 廣告小妹:鄧惠文婚前當小三,婚後找小王- womentalk

... 給她小驚嚇到廣告小妹又大爆鄧惠文的黑歷史,看得出戰火猛烈廣告小妹這次爆出來的是:鄧惠文婚前當小三還懷孕(但後來應該是去墮胎了) 對於鄧惠文的 ... 於 pttstudy.com -

#66.凍齡鄧惠文懷孕 - 康健雜誌

找不到與關鍵字「凍齡鄧惠文懷孕」相關的內容。 以下是您可能有興趣的內容,您也可以重新搜尋。 別怕魚刺!這樣吃魚就對了. 媒體報導,大陸一名老翁煮了小鯽魚,認為 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#67.鄧惠文 - 台灣工商黃頁

鄧惠文, Taipei, Taiwan. 342495 likes · 414 talking about this. 演講、活動邀約請聯繫:[email protected] 心理、伴侶、親子課程請上私理集 . 於 twnypage.com -

#68.鄧惠文懷孕 - 工商筆記本

2018年3月21日- 精神科醫師鄧惠文鮮少公開談論自己當母親的經驗。3年多前,她生下... 我相信每個女人在懷孕生產與育兒的過程中,都是全心全意要奉獻自己的。 於 notebz.com -

#69.鄧惠文怒批周揚青是「恐怖情人」!遭起底自爆「結婚受委屈」

藝人羅志祥在近期因前女友周揚青的「千字文」爆料,而被爆出多人運動的劈腿史,令粉絲譁然,而知名的精神科醫師鄧惠文對此表示不同意見, ... 於 news.ebc.net.tw -

#70.鄧惠文:張善政性別歧視籲選民用選票抵制 - 中央社

醫師鄧惠文今天表示,國民黨副總統參選人張善政談及總統蔡英文未結婚、 ... 到台灣半年內如果已懷孕,政府應趕快給健保,但蔡總統稱半年內懷孕即使沒 ... 於 www.cna.com.tw -

#71.我想看妳變老的樣子: 明天的女人,比昨天的女孩更精采【電子書獨家.鄧惠文親聲朗讀】

鄧惠文 親聲朗讀】 鄧惠文. R 永恆少年與永恆少女拒絕成熟的 ... 女性一生會經歷更多明顯的身體轉變,從初潮、懷孕、生產、更年期與老年。女人可以忘齡,但她的身體會提醒 ... 於 books.google.com.tw -

#72.鄧惠文懷孕 - Hoot |

鄧惠文懷孕. 22/12/2016 · 被稱做「療癒系作家」的鄧惠文今天獲金石堂選為年度作家風雲人物,她在領獎時自曝,兩年前生產後喪失創作力也陷入憂鬱,靠閱讀度過低潮,也 ... 於 www.merylsantoptro.co -

#73.鄧惠文神秘老公曝光(更正版) - RainDog

原來鄧惠文醫師的老公張盛堂(《壹週刊》記者搞錯了)巫毓荃, 跟她是同行, 目前是耕莘醫院新店總院精神科的主治醫師, 而且個人學經歷也非常優秀。 於 raindog.pixnet.net