竹山鎮各里的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎,寫的 巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性 和臺灣總督府鐵道部的 新編台灣鐵道史全文譯本(全三卷不分售)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站總分行據點 - 合作金庫也說明:分行名稱 電話 地址 營業時間 國際金融業務分行 (02)21738888 台北市松山區長安東路二段225號5樓 週一~週五 09:00~15... 營業部 (02)21738888 台北市松山區長安東路二段225號 週一~週五 09:00~15... 台北分行 (02)27724277 台北市松山區復興北路55號 週一~週五 09:00~15...

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和國家鐵道博物館籌備處所出版 。

南華大學 環境與藝術研究所 李謁政所指導 簡汝珊的 社寮地區之生活空間與社區建構 (2003),提出竹山鎮各里關鍵因素是什麼,來自於台灣空間美學、地方研究、社區建構、日常生活、集體記憶。

最後網站竹山镇(台湾省南投县下辖镇) - 百度百科則補充:竹山镇 位于台湾省南投县西南隅,地处浊水溪南岸、清水溪东岸,有“前山第一城”之称。毗邻本县的名间乡、集集镇、鹿谷乡、 信义乡;彰化县二水乡;云林县林内乡、斗六 ...

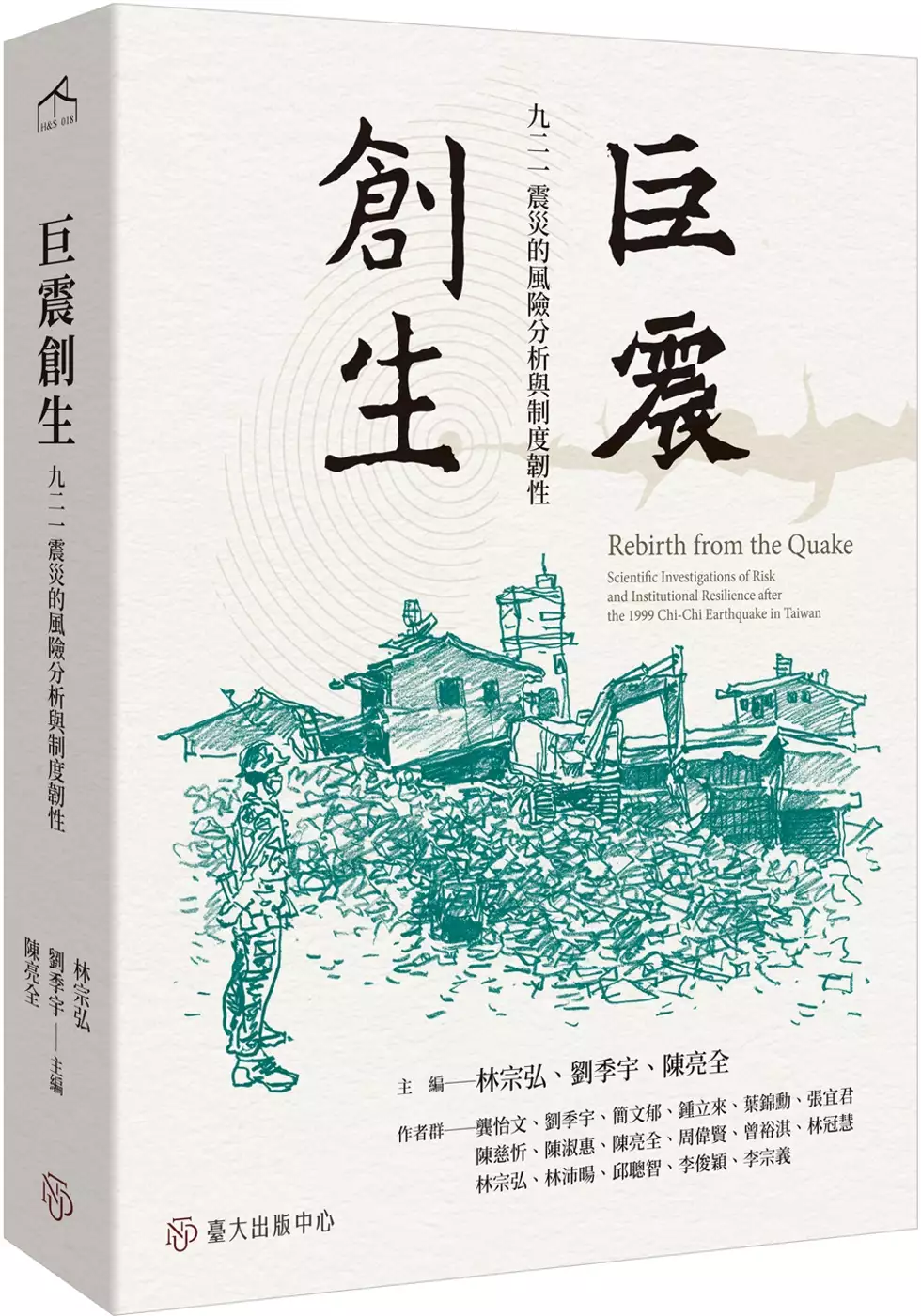

巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性

為了解決竹山鎮各里 的問題,作者龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎, 這樣論述:

九二一震災是臺灣災害科學發展與政策改革的里程碑,為什麼有些地方的災損較嚴重?為什麼有些受災社區能夠成功復興?本書為國家地震工程研究中心、中央研究院、國立臺灣大學與師範大學等學者合作的成果,回顧臺灣地震科學,特別是九二一地震之後的研究發展。 全書分為四個部分:第一部分為震災風險研究導論,介紹資料來源與研究方法;第二部分解構震前風險,介紹危害度、暴露度與脆弱度等概念與其對九二一震災的分析結果,提出「樞紐城鎮」(nexus township)的概念,認為介於都會區與麓山帶之間的中小型交通樞紐城鎮,是社會脆弱之所在。第三部分介紹韌性的概念、探討九二一震災後的房屋重建、社區

重建、校園重建以及心理重建;第四部分「面對下一場巨震」探討臺灣防救災制度變遷,並提供未來改革建議。巨災不僅留下傷痛,也帶來公民參與改革的機會之窗,這是臺灣民主對抗災害風險的「制度韌性」優勢。

竹山鎮各里進入發燒排行的影片

影音內容如涉及版權敬請告知,即予刪除。

背景 : 以台灣各地方習俗 丁酒會紀實,竹山鎮社寮里北丁呷丁酒的前置作業,藉此可供回到台灣古早四十年代嫁娶喜事厝邊隔壁 逗腳手(幫忙)

社寮地區之生活空間與社區建構

為了解決竹山鎮各里 的問題,作者簡汝珊 這樣論述:

本研究以歷史脈絡做概要性描述,試圖從時間向度時代演變中尋找現今環境形成的意義。透過事件的回溯,了解時間的流動所演變的歷程;並以農村聚落賴以維生的在地信仰為主軸,串聯空間與場所的意義。 在研究的知識論上,乃從 Geertz 解釋人類學透過文化持有者的內部觀點及地方性知識對場所的文化進行深度闡釋,並以 Lefebvre 空間生產與社會建構的空間論述,協助研究者建立對地方的觀感並架設一套閱讀空間的方法。在方法論上,主要採取地方的歷史文獻、早期文件及圖錄、老照片的蒐集、地方耆老與居民的生活記憶訪談與身體的空間體驗來進行場所的解讀與書寫。試圖從日常生活中的空間生產、身體經驗與集體記憶的幾個面向

,來建構社寮地方文化的空間意涵與主體性的空間意義。 本研究「社寮地區生活空間與社區建構」主要的討論內容,概述如下: (一) 以私人生活史的角度探討日常生活的現象,說明濁水溪畔農村聚落形塑的歷史脈絡。 (二) 社寮的地方意義與空間性的社區建構。 (三) 以社寮做為臺灣城鄉農業時期的地景與生活經驗之揭露。 總而言之,本研究企圖以質性研究的方式,來貼近臺灣城鄉的發展,企圖整理出農村聚落的日常生活經驗,探索生活空間的意涵。期望本研究對於紫南宮週遭的開發計劃有正向的幫助,刺激社寮在地人更多發覺農村浪漫的想像力,真正發揮社寮的農村聚落特質。

新編台灣鐵道史全文譯本(全三卷不分售)

為了解決竹山鎮各里 的問題,作者臺灣總督府鐵道部 這樣論述:

《臺灣鐵道史》日文原書編輯出版工作始於1906年,當時臺灣總督府鐵道部透過蒐集與整理清代檔案文獻、相關報導等紀錄,並結合臺灣總督府檔案資料,分別於1910年發行《臺灣鐵道史》上卷、1911年發行《臺灣鐵道史》中、下卷。本次所出版全新譯本共1套3卷,藉由重新編譯與校註,期望能讓此書史料價值再次被發現。本書內容自清代鋪設臺灣鐵道目的、材料、組織、車輛、法規談起,更記載日本時代臺灣總督府,如何透過細緻的鐵道線路調查、籌措臺灣鐵道建設經費、組織營運管理以及維修單位等籌備工作,設計符合臺灣在地地形與氣候的鐵道建設,逐步建構臺灣鐵路交通網。在制度面上,也建立起許多相對應的規範,如規

劃保養維護事項、材料運輸管理、機關車與運轉消耗品管理、客運與貨運運費規範、事務員養成制度、營運收支損益會計制度、人事管理制度等,另也記錄鐵道建設面臨的自然災害與匪害,乃至於縱貫鐵道的開通與全通式。足見臺灣鐵道建設的不易,直至今日仍深刻影響著臺灣的鐵路建設與組織運作的方式。

竹山鎮各里的網路口碑排行榜

-

#1.竹山鎮各里地圖 :: 路名資料庫

路名資料庫,竹山地圖,竹山鎮公所,竹山街道地圖,南投竹山鎮,竹山鎮里長,竹山鎮行政區,竹山老街導 ... 編號,標題,發佈日期.1,竹山鎮各客運路線時刻表(107年11月更新).2, ... 於 road.iwiki.tw -

#2.藝文求才| 國家文化藝術基金會

職缺 薪資 地區 時間 專案經理. 水色藝術工坊 薪資月薪36000元~ 地區台南市中區 時間20... 社群編輯. 一頁文化制作股份有限公司 薪資月薪30000元~ 38000元 地區台北市大安區 時間20... 行政助理. 台北國際劇團 薪資其他 地區台北市大安區 時間20... 於 www.ncafroc.org.tw -

#3.總分行據點 - 合作金庫

分行名稱 電話 地址 營業時間 國際金融業務分行 (02)21738888 台北市松山區長安東路二段225號5樓 週一~週五 09:00~15... 營業部 (02)21738888 台北市松山區長安東路二段225號 週一~週五 09:00~15... 台北分行 (02)27724277 台北市松山區復興北路55號 週一~週五 09:00~15... 於 www.tcb-bank.com.tw -

#4.竹山镇(台湾省南投县下辖镇) - 百度百科

竹山镇 位于台湾省南投县西南隅,地处浊水溪南岸、清水溪东岸,有“前山第一城”之称。毗邻本县的名间乡、集集镇、鹿谷乡、 信义乡;彰化县二水乡;云林县林内乡、斗六 ... 於 baike.baidu.com -

#5.格上租車‧閣下至上

台南佳里站台南縣佳里鎮民安里同安寮1-29號(國通NISSAN佳里服務廠). 台南永康2站台南縣永康市中華 ... 南投竹山站南投縣竹山鎮大明路306號(裕民NISSAN竹山服務廠). 於 www.car-plus.com.tw -

#6.繳費限額 - e-Bill全國繳費網- 銀行公會

代號 銀行名稱 單筆限額 每日限額 單筆限額 每日限額 單筆限額 每日限額 當月限額 以... 004 臺灣銀行 200萬 200萬 500萬 500萬 10萬 10萬 20萬 可 005 臺灣土地銀行 200萬 300萬 500萬 500萬 10萬 10萬 20萬 可 006 合作金庫銀行 200萬 200萬 500萬 500萬 10萬 10萬 20萬 可 於 ebill.ba.org.tw -

#7.門市查詢 - OK超商

依店名或店號查詢 ﹝可參閱發票左上角第二行「店號」(共4碼)及「店名」欄位﹞ 門市電話服務時間07:00~18:00. 選擇縣市. 請選擇縣市, 基隆市, 台北市, 新北市, 桃園市 ... 於 www.okmart.com.tw -

#8.草屯鎮各里里長里幹事通訊錄

... 鎮各里人口統計表 111年11月底. 村里名稱. 土地面積 (平方公里). 鄰 數. 戶 數. 人口數. 男. 女. 合計. 總計. 104.0327. 608. 34512. 48431. 48086. 96517. 炎峰里. 於 www.tsaotun.gov.tw -

#9.門市查詢 - 康是美

請點選指定鄉/鎮/市/區. 列表; 地圖. 共416 筆資料. 台大門市. 10000 臺北市中正區羅斯福路四段84號1樓+2樓. 平日:. 假日:. 09:00 - 23:00. (六) 09:00 - 23:00. 於 www.cosmed.com.tw -

#10.【台語新聞】荔枝椿象繁殖期到竹山公所噴藥.備肥皂水

每年4月到5月是荔枝椿象生卵的時期,竹山鎮公所清潔隊會提早配合各里里長,針對荔枝樹、龍眼仔等地進行著防治作業,希望能大大減少荔枝椿象帶來的危害 ... 於 news.cts.com.tw -

#11.南投縣竹山鎮公所函 - 屏東縣政府

一、依殯葬管理條例第40條規定及竹山鎮民代表會104年5月8 ... 南投縣水里鄉公所、南投縣信義鄉公所、南投縣仁愛鄉公所、竹山鎮各里辦公處. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#12.南投縣人口年齡分佈. 竹山戶政資訊

6 之2-421 竹山鎮竹山里. 臺中州竹山郡竹山庄竹山. 167-261. 全国各户政事务所服务时间一览表- 百度文库; 许淑华就职南投县长典雅黑洋装惊艳全场; ... 於 alventmarket.es -

#13.秀林里里長 南投縣竹山鎮公所村里服務 | 藥師+

竹山鎮各里 長、里幹事通訊錄.里別,里長,聯絡電話,里幹事,辦公處電話.竹山,曾鈺琄,2643955...秀林,林坤裕,2647369,陳文標,2644434.大鞍,范梓錬,2841129 ...。 於 pharmacistplus.com -

#14.南投縣 - 內政部役政署

南投縣政府暨各公所聯絡表. 南投縣政府(049)2222165. 南投縣南投市公所(049)2222110 轉138. 南投縣埔里鎮公所(049)2984040轉117. 南投縣草屯鎮公所(049)2338161 轉108. 於 www.nca.gov.tw -

#15.南投縣竹山鎮公所- 社造點簡介【看見‧南投社區之美】

以竹山鎮公所為核心,藉由各里長及里幹事的地方動員力量,推廣社區營造概念及方法,廣納及整合地方意見,凸顯地方特色,美化社區環境,為社區創造實質 ... 於 community.nthcc.gov.tw -

#16.南投縣竹山鎮中央里辦公處 - 諸彼特樂趣地圖

於南投縣村里辦公室的南投縣竹山鎮中央里辦公處電話號碼:049-262-4228,地址:南投縣竹山鎮集山路一段1236巷6號,分類:公共事業、村里辦公室. 於 poi.zhupiter.com -

#17.竹山鎮 - 南投縣各級學校

使用單位 住址 電話 傳真 網路電話 竹山國中 南投縣竹山鎮中山里竹山路217號 (049)2642068 2652484 908511000 延和國中 南投縣竹山鎮延和里鹿山路40號 (049)2658641 2655806 908512000 社寮國中 南投縣竹山鎮集山路一段1729號 (049)2622010 2624334 908513000 於 163.22.168.99 -

#18.繳費管道 - 臺中市停車管理處

(請向各銀行、農會或合作社申辦), 配合辦理金融機構如下: (請向各銀行、農會或 ... 鎮農會、南投縣竹山鎮農會、南投縣中寮鄉農會、南投縣魚池鄉農會、南投縣水里鄉農 ... 於 tcparking.taichung.gov.tw -

#19.中央選舉委員會:::竹山鎮德興里第20屆里長補選結果:::

竹山鎮 德興里第20屆里長補選結果. 1040822竹山鎮德興里第20屆里長補選結果.pdf 檔案 1040822竹山鎮德興里第20屆里長補選結果.pdf 0KB. 104/09/03. 於 www.kmec.gov.tw -

#20.據點查詢 - iRent共享汽機車

用關鍵字搜尋據點 · 用條件查詢據點. 於 www.irentcar.com.tw -

#21.竹山鎮2022年02月鄉鎮里鄰人口統計

鄉鎮市(村里) 現有門牌 戶籍登記 戶數 男 女 合計 總計 482 482 20,283 26,772 25,687 52,459 竹山里 24 24 937 1,074 1,122 2,196 中正里 15 15 291 330 319 649 於 household2.nantou.gov.tw -

#22.南投縣竹山鎮(聯合里辦公處),地方村里 - LIFEGO便民網

南投縣竹山鎮(聯合里辦公處),電話:049-2641118,地址:南投縣竹山鎮下橫街248號,南投縣竹山鎮(聯合里辦公處)的簡介,南投縣竹山鎮(聯合里辦公處)的聯絡方式,南投縣竹山 ... 於 ez.lifego.tw -

#23.露營,說走就走!: 營地、野炊、遊戲、週邊景點完整攻略,享受最美好的戶外生活體驗

八卦茶園位於南投縣竹山鎮大鞍里五寮巷,海拔約 1000 公尺至 1300 公尺之間,當地名稱其實叫「軟鞍」或「軟鞍茶園」,因為地形奇曲形如斗笠,因此這裡成為知名的攝影景點, ... 於 books.google.com.tw -

#24.竹山鎮第三選舉區鎮民代表里長

臺灣省南投縣竹山鎮民代表會第21屆鎮民代表選舉第三選舉區暨竹山鎮第21屆里長選舉選舉公報 ... 竹山鎮里長聯誼會長 ... 爭取經費補助,於各路口加強路燈,維護安全。 於 eebulletin.cec.gov.tw -

#25.玉山的守護者: 布農族 - 第 23 頁 - Google 圖書結果

竹山鎮 社寮的由來:明朝永曆十七年(西元1663年),有閩省南靖、平和、龍溪三縣人,杜閩、杜猛、杜養、張劍、莊行萬等來此開墾,後與番和,設置社商草寮,從事貿易,故名社寮。 於 books.google.com.tw -

#26.ATM據點- 玉山銀行

ATM據點 地址 服務時間 家樂福天母中山北路店. 提無存 111 台北市士林區中山北路七段113號B1 服務時間:08:00~23... 士林分行. 提無外存零 111 台北市士林區中正路266號 服務時間:24hr(週一... 家樂福超市士林社中店. 提無存 111 台北市士林區社中街222號1樓 服務時間:07:00‑00... 於 www.esunbank.com.tw -

#27.南投65%土地納入保育區引恐慌縣府加辦7場諮詢服務- 生活

全國國土計畫目前由各縣市政府套疊地籍圖,經邊界調整及錯誤釐正後, ... 第1場3月24日於鹿谷鄉公所、第2場3月25日於竹山鎮公所、第3場3月29日於名間 ... 於 www.chinatimes.com -

#28.你想活出怎樣的小鎮?何培鈞的九個創生觀點 - Google 圖書結果

就像是分散式的帳本,每筆資料(或是每筆交易)記上去時,都會登錄在各人的帳本裡, ... 數位身分證與社區貨幣我們正在啟動「竹山數位鎮民」實驗型計畫,預計發行數位身分證 ... 於 books.google.com.tw -

#29.地方政府行政治理能力之個案評估研究--以南投縣九二一災後生活重建為例

竹山鎮 第二朮士區家庭支援中心'家支心角色定 4 立不明確,與基層村里幹里事業務 ˊ 性質 4 目 01 ,但缺乏公權力。'家支中'己、擔負業務量甚篇繁雜龐大,需要有專業人員及 ... 於 books.google.com.tw -

#30.服務據點- 國泰世華銀行

代號/ 分行名稱 電話 傳真 備註 076 南門分行 undefined (02)23222777 (02)23212500 指定外匯分行 118 華山分行 undefined (02)23952121 (02)23560966 指定外匯分行 121 臨沂分行 undefined (02)23970686 (02)23971963 指定外匯分行 於 www.cathaybk.com.tw -

#31.南投縣竹山鎮公所函

地址:55757南投縣竹山鎮公所路100號 ... 主旨:檢送本鎮第十三公墓沙東段814、815地號部分範圍有 ... 二、檢附旨揭公告、地籍資料及公告範圍(空照圖)各1份。 於 town.chcg.gov.tw -

#32.南投縣竹山鎮公所函

六、隨函檢附「竹山鎮111年地方公職人員選舉投開票所工作人. 員推薦表」1份,相關資料(如身分證字號、戶籍地址、 村. 里別、鄰別等)務必請填寫完整,並於111年5月20日前 ... 於 ttjhs.ntct.edu.tw -

#34.南投縣竹山鎮公所村里服務 | 竹山鎮各里地圖 - 訂房優惠

竹山鎮各里 地圖,大家都在找解答。竹山鎮各里長、里幹事通訊錄. 里別, 里長, 聯絡電話, 里幹事, 辦公處電話. 竹山, 曾鈺琄, 2643955, 劉永生, 2641118. 於 twagoda.com -

#35.南投縣 - 選舉概況

地區別 選舉人數 投票數 有效票數 無效票數 投票率 南投縣南投市 80927 58539 56687 1852 72.34% 南投縣埔里鎮 66363 45962 44603 1359 69.26% 南投縣草屯鎮 79027 55972 54133 1839 70.83% 於 vote.nccu.edu.tw -

#36.中班人員- 萊爾富(社頭樂活店) - 南投縣打工職缺 - 小雞上工

南投縣竹山鎮. 1.OK超商計時職員工作,可依各門市需求彈性調整排班時間。 ... 歡迎洽詢~麥當勞是餐飲服務業裡福利算不錯的喔~歡迎加入我們麥胞行列 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#37.竹山鎮里長 :: 加油地圖

加油地圖,竹山鎮各里地圖,竹山鎮行政區域圖,竹山鎮地圖,竹山鎮公所主任秘書,竹山鎮公所徵才,竹山鎮行政區,竹山鎮公所APP,南投縣草屯鎮里長名冊. 於 twcpc.moreptt.com -

#38.客房住宿-杉林溪森林生態渡假園區官方網站

【杉林溪大飯店】二人房. 沉浸在山巒疊翠的氛圍裡,讓自然的空氣洗淨您的鉛華,使明天充滿希望。 ... 55791 南投縣竹山鎮溪山路6號客服專線049-2611217 於 www.goto307.com.tw -

#39.南投縣竹山鎮延和社區發展協會 - 文化部iCulture

本社區以竹山鎮延和里行政區為範圍,成立於民國84年6月10日,因社區處竹山市區近郊與竹山橋及育英橋相隔既竹山市區為半都市型社區,北部經國道3號竹山交流道南下沿台3線經 ... 於 cloud.culture.tw -

#40.國土功能分區太難懂南投對7鄉鎮續辦諮詢服務 - 聯合報

基於便民,地政處從上月9日起就陸續派員至各鄉鎮市公所,指派專人就近 ... 日起至4月17日共7場次,3月24、25、29、30日分別於鹿谷鄉、竹山鎮、名間 ... 於 udn.com -

#41.門市名稱查詢 - Hi-Life 萊爾富

街道名稱查詢 · 門市名稱查詢 · 門市店號查詢 · 服務項目查詢. 店面查詢/ 門市名稱查詢. 門市名稱. 常見問題 · 聯絡我們. Hi-Life International Co., Ltd.. 於 www.hilife.com.tw -

#42.2023【南投景點】推薦30個必玩地點,南投一日遊路線清單

地址:南投縣水里鄉中山路一段515號; 活動日期:2022/08/06-09/04; 開園時間:每星期六跟 ... 杉林溪森林生態渡假園區地址:南投縣竹山鎮溪山路6號 ... 於 bunnyann.com -

#43.101年9月全國人口統計_村里

縣市代碼 縣市名稱 鄉鎮市區代碼 鄉鎮市區名稱 村里代碼 村里名稱 戶數 人口數 男性... 10008 南投縣 10008030 草屯鎮 10008030‑008 新豐里 1444 4800 2453 10008 南投縣 10008030 草屯鎮 10008030‑009 碧峰里 1574 5186 2656 10008 南投縣 10008030 草屯鎮 10008030‑010 碧洲里 877 2737 1377 於 sheethub.com -

#44.竹山鎮(台灣) - 维基百科,自由的百科全书

竹山鎮 (臺灣話:Tik-san-tìn),舊稱「沙連堡」,後改稱「林圯埔」,位於中華民國臺灣南投縣西南隅,地處濁水溪南岸、清水溪東岸,全鎮面積約247平方公里,是臺灣僅次 ... 於 zh.wikipedia.org -

#46.竹山鎮社區發展協會一覽表 - 南投縣政府衛生局

協會名稱 地址 電話 1 南投縣竹山鎮坪頂社區發展協會 南投縣竹山鎮坪頂里坪頂路36號 2711920 2 南投縣竹山鎮山崇社區發展協會 南投縣竹山鎮山崇里山崇巷25‑2號 2624237 3 南投縣竹山鎮福興社區發展協會 南投縣竹山鎮福興里鯉南路183號 2712192 於 web.ntshb.gov.tw -

#47.南投縣竹山鎮557 - 可輸入完整地址查詢郵遞區號

查詢南投縣竹山鎮557 郵遞區號(五碼,3+2碼), 南投縣竹山鎮. 於 zip5.5432.tw -

#48.竹山鎮他里溫民宿-2023 年最新房價 - Booking.com

Ta Li Wen B&B 位在南投縣的竹山鎮,距離台湾美术馆45 公里,提供WiFi(免費)、兒童遊樂場、花園和免費私人停車位。 Ta Li Wen B&B 的住客可以享用亞洲風味早餐。 於 www.booking.com -

#49.彰化銀行-國內服務據點

分行代號 國內營業單位. Domestic Offices 電話TEL 傳真FAX SWIFT ‑‑‑‑ 總行(台北) Head Office (Taipei) (02)25362951 () 1094 信託處. Trust Division (02)25362951 (02)25215447 2120 國際金融業務分行. Offshore Banking Branch (02)25362951 (02)25214873 CCBC... 於 www.bankchb.com -

#50.E排客-給您最美味的食刻

南投縣; 南投市; 埔里鎮; 草屯鎮; 竹山鎮; 集集鎮; 名間鄉; 鹿谷鄉; 中寮鄉; 魚池鄉; 國姓鄉; 水里鄉; 信義鄉; 仁愛鄉. 彰化縣; 彰化市; 員林市; 和美鎮; 鹿港鎮 ... 於 e-pai-ke.com -

#51.2022-11 > 村里長> 南投縣> 竹山鎮選舉區@ 選舉黃頁

下坪里 下坪里 中和里 中和里 中央里 中央里 中山里 中山里 中崎里 中崎里 中正里 中正里 坪頂里 坪頂里 大鞍里 大鞍里 富州里 富州里 山崇里 山崇里 延和里 於 elections.olc.tw -

#52.各里長、里幹事通訊錄 - 竹山鎮公所

各里 長、里幹事通訊錄 · 社區活動中心管理人清冊 · 竹山鎮集會所管理人清冊 · 鎮民代表會 · 鎮民代表名冊及簡介 · 出國考察心得報告 · 議事資訊 · 議事影片連結 ... 於 www.zhushan.gov.tw -

#53.南投縣竹山鎮公所函 - 台南市政府

地籍謄本及地籍圖各1份,敬請惠予張貼公告周知,請查 ... 副本:南投縣竹山鎮民代表會(含附件)、本鎮各里辦公處(含附件)、本所民政課(含附. 件)、本所研考(含附件). 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#54.南投65%土地納入保育區引恐慌縣府加辦7場諮詢服務| 生活新聞

全國國土計畫目前由各縣市政府套疊地籍圖,經邊界調整及錯誤釐正後, ... 第1場3月24日於鹿谷鄉公所、第2場3月25日於竹山鎮公所、第3場3月29日於名間 ... 於 m.match.net.tw -

#55.[新聞] 南投去年逾50位農民拍到石虎各獲得獎勵- 看板Gossiping

巡護監測給付實施地區則為南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉,社區發展協會或在地民間團體組成巡守隊,巡護石 ... 於 www.ptt.cc -

#56.南投市公所-里辦公處連絡電話

里別 里長 里長電話 里辦公處電話 里幹事 里幹事 三民 蕭承倉 0928‑955790 2222110#409 葉文豪 0978‑322091 三和 吳志鵬 0919‑235796 2225041 梁錦昇 0912‑233409 三興 賴元周 0932‑699115 2232051 陳文亮 0963‑232581 於 www.ntc.gov.tw -

#57.限時郵件投遞區域查詢

郵遞區號 投遞郵局 縣市名稱 鄉鎮區名稱 村里名稱 路街名稱 投遞範圍 557 竹山郵局 南投縣 竹山鎮 竹山里 昭德街 全 557 竹山郵局 南投縣 竹山鎮 雲林里 埔頭街 全 557 竹山郵局 南投縣 竹山鎮 竹山里 祖師街 全 於 www.post.gov.tw -

#58.屈臣氏門市查詢

請選擇城市, 南投縣南投市, 南投縣名間鄉, 南投縣埔里鎮, 南投縣水里鄉, 南投縣竹山鎮, 南投縣草屯鎮 ... 宜蘭縣羅東鎮興東路6號, 6號, 宜蘭縣, 宜蘭縣羅東鎮, 265. 於 www.watsons.com.tw -

#59.竹山鎮桂林里長林金賓當選全國特優里長獲內政部表揚_南投縣

圖說:竹山鎮桂林里長林金賓當選全國特優里長行政院中辦執行長蔡培慧與陳東睦鎮長、蔡孟娥議員、游顥議員、竹山鎮農會ˋ理事長沈春枝及竹山鎮各里長贈 ... 於 www.5ch.com.tw -

#60.竹山分隊- 轄區消防單位 - 南投縣政府消防局

竹山鎮 面積約與台中市相當,但地理環境卻頗為獨特,除了與縣內的鹿谷、集集、名間等三鄉鎮交界外,西側的下坪里於南投縣與彰化、雲林三縣邊界,最南端的大鞍里則擁有南投縣 ... 於 www.ntfd.gov.tw -

#61.南投縣府續辦國土計畫說明會協助釋疑 - 臺灣導報

(一)第1場:112年3月24日(星期五)上午9時起至下午4時止,於鹿谷鄉公所。 (二)第2場:112年3月25日(星期六)上午9時起至下午4時止,於竹山鎮 ... 於 taiwanreports.com -

#62.媚麗埔里-認識埔里-行政區域 - 南投縣埔里鎮公所

西門里3.南門里. 4.北門里5.北安里6.泰安里 7.同聲里8.清新里9.薰化里 10.杷城里11.愛蘭里12.鐵山里. 埔里的人口大約86000多人, 總共23417 戶, 行政轄區共分成33里, ... 於 www.puli.gov.tw -

#63.南投縣竹山鎮大鞍里街路名@ 如果你也依然(行過九座屋)

村里鄰地名大鞍里1鄰坪山巷大鞍里2鄰頂林路.中坑路大鞍里3鄰竹寮巷大鞍里4鄰 ... 201108221219南投縣竹山鎮大鞍里街路名 ... 日誌首頁|台中市各區各里新舊地名對照(海. 於 blog.xuite.net -

#64.竹山鎮公所- 各位鄉親大家好!今天公所各里里幹事已經依序將 ...

各位鄉親大家好!今天公所各里里幹事已經依序將【年曆】、【為民服務手冊】、【燈會活動訊息三摺頁】運送回各里辦公處,接下來將陸續發到鄉親們手上, ... 於 www.facebook.com -

#65.雲林路、雲林國小不在雲林在竹山 - 好房網News

據連雅堂台灣通史記載,光緒12年,新任台灣巡撫劉銘傳為開山撫番,派陳世烈駐斗六籌備建城,經過卜卦選定沙連堡林圯埔街郊外的雲林坪(今竹山鎮雲林里)設 ... 於 news.housefun.com.tw -

#66.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

... 及CakeResume人力銀行職缺,大幅節省您分別至各人力銀行搜尋職缺的時間! ... 埔里鎮. 仁愛鄉. 名間鄉. 集集鎮. 水里鄉. 魚池鄉. 信義鄉. 竹山鎮. 鹿谷鄉. 彰化縣. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#67.南投縣竹山鎮公所函 - 苗栗縣政府

主旨:檢送本鎮第十一公墓(五里林公墓)範圍內土地禁葬公告、. 地籍謄本及地籍圖各1份,敬請惠予張貼公告周知,請查. 照。 說明:. 一、依據殯葬管理條例第40條規定暨南 ... 於 webws.miaoli.gov.tw -

#68.服務據點 - 和運租車

地址:宜蘭縣羅東鎮站前北路7號; 電話:03-956-1368; 營業時間:. 週一~週四:08:30~19:30 週五及假日前一日:08:30~20:30 假日及國定假日:08:30~20:30. 於 www.easyrent.com.tw -

#69.麥當勞24小時歡樂送:網路訂餐外送服務 - McDonald's

為了讓你更便利地享受麥當勞的美食,foodpanda、UberEats都是我們的合作夥伴. *合作平台外送服務範圍,依各平台公告為準. *相關客服問題請洽各合作外送平台. 於 www.mcdonalds.com -

#70.中華民國年鑑 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

此外,如水資源之確保、 水林鄉崙背鄉嘉義縣(十八鄉鎮市)南投市埔里鎮草屯鎮竹山鎮集集鎮名間鄉鹿谷鄉中寮鄉魚池鄉國姓鄉水里鄉 A 信義鄉 A 仁愛鄉林縣(二十鄉鎮市)斗六 ... 於 books.google.com.tw -

#71.0804竹山鎮 - 行政院農業委員會

1, 南投縣 竹山鎮. 2, 85年, 86年, 87年, 88年, 89年, 90年, 91年, 92年, 93年, 94年, 95年, 96年. 3, 土地面積(公頃), 24733.4, 24733.4, 24733.4, 24733.4, 24733.4 ... 於 www.coa.gov.tw -

#72.臺灣概覽--地方概況--竹山鎮 - 國家圖書館

地理名稱, 竹山鎮. 人口數, 57,684人. 村里數, 28. 鄰數, 482. 戶數, 19,641. 行政中心, 竹山鎮公所. 土地面積, 247.433平方公里. 地理位置, 竹山鎮位於南投縣西南端, ... 於 twinfo.ncl.edu.tw -

#73.竹山公所110年里政聯合座談會9/2開跑鎮長接地氣聽民意

︹記者陳朝枝南投報導︺竹山鎮公所里政聯合座談會再度開跑囉,竹山公所從9月2日起舉辦「110年度里政聯合座談會」。於德興里為起點,鎮長會同所內一級主管、各分區代表以及 ... 於 www.kingtop.com.tw -

#74.社區通各社區網站-南投縣竹山鎮硘磘社區

地理位置介紹, 硘磘位於竹山市區較南方,本里土質適於製造陶器,自古都設陶窯於此而得名。土質適宜製陶,故族人聚設陶窯(台音:?仔?)於本里,因而得名硘磘。 於 sixstar.moc.gov.tw -

#75.一般公告 - 斗南鎮公所

轉知南投縣竹山鎮公所官方網站自即日起變更網址為https://www.zhushan.gov.tw/。 發布單位:行政室; 上版日期:109-09-23. 回上一頁; 回最上面. 於 dounan.yunlin.gov.tw -

#76.竹山清水溪木瓜潭堤防徹底補強有解綠美化成果指日可待 - 風傳媒

竹山鎮 鯉魚里清水溪木瓜潭堤防因為風在造成毀損,許淑華縣長擔任立委期間曾向水利署爭取經費進行相關工程修復,16日上午南投縣長許淑華許淑華特別再度 ... 於 www.storm.mg -

#77.竹山鎮(台灣) - NiNa.Az

後斗六方面援軍再度掃蕩鄒族人,將所屯墾之佔領區命名為「林圯埔」。另屯弁杜、賴二姓的勢力也進佔濁水溪南岸之社寮(今山崇里、社寮里)、後 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#78.票價時刻表 - 彰化客運

彰化客運於民國31年3月1日成立,至今已有近80年歷史。多年來服務彰化及南投鄉親,是彰化在地的老牌客運之一。近年來,彰化客運成立多家關係企業,包含彰化遊覽、彰化 ... 於 www.changhuabus.com.tw -

#79.【竹山鎮|南投縣|村里辦公室|公共事業】10項|第2頁 - 資訊書籤

竹山鎮各里 長里幹事通訊錄辦公處電話竹山曾鈺琄2643955吳宜霙2641118中正蘇健治2644377林怡君2641118大鞍林雍富2841222劉永生2841053延和林韓聖26南投縣竹山鎮鹿山路2. 於 www.iarticlesnet.com -

#80.107 年度南投縣竹山鎮樂齡學習中心簡介

中和里中和社區. 南投縣竹山鎮中和里中和路96-15. 號. 蕭淑珍. 4. 竹圍里前山老人會. 竹山鎮竹圍里枋坪巷1 號. 毛妙利. 5. 中山里竹山老人會. 竹山鎮中山里新生路346 ... 於 moe.senioredu.moe.gov.tw -

#81.南投縣政府警察局竹山分局-關於我們-組織架構-分局沿革

目前竹山分局下設有鹿谷分駐所、竹山、延平、社寮、中和、桶頭、瑞竹、頂林、過溪、溪頭、鳳凰、竹林、秀峰、杉林等13派出所;轄區竹山鎮計有28里,482鄰、鹿谷鄉13村,174 ... 於 www.ncpb.gov.tw -

#82.國內營業單位據點-ATM位置 - 臺灣土地銀行

437 臺中市大甲區鎮政路40號. 電話:(04)26877181. 服務時間:營業時間(09:00~15:30). 大甲分行. 提款; 存款; 補摺; 輪椅民眾使用. 437 台中市大甲區鎮政路40號. 於 www.landbank.com.tw -

#83.村里長- 林鴻義 - 內政部

557南投縣竹山鎮延平里集山路三段31號. 聯絡電話(辦公). 049-2642589. 電子信箱. 無. 部落格. 無. 連結網頁. 無. 回上一頁; 回最上面. 開啟. 於 www.moi.gov.tw -

#84.健康營造 - 竹山秀傳醫院

2. 人口特性: 本縣人口分布,大抵集中在5鄉鎮市(南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、名間鄉) ... 於 www.csshow.org.tw -

#85.南投縣竹山鎮景點 - 玩全台灣旅遊網

翠湖步道全程為兩千三百公尺,左右兩旁各為茶園梯田及碧湖景色;落日步道全程一千公尺,夕陽西下時綻放迷人的金黃雲霞;柳杉步道全長七百五十公尺,高大的柳樹散佈於步道兩 ... 於 okgo.tw -

#86.服務據點 - 新光銀行

雙語分行; 保管箱. 中正分行(分行代碼:0019). 於 www.skbank.com.tw -

#87.南投縣- 縣市預報| 交通部中央氣象局

選擇鄉鎮, 南投市, 埔里鎮, 草屯鎮, 竹山鎮, 集集鎮, 名間鄉, 鹿谷鄉, 中寮鄉, 魚池鄉, 國姓鄉, 水里鄉, 信義鄉, 仁愛鄉. 確定. 今日白天 晴時多雲 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#88.里仁門市 - 天天里仁

善意成就心事業. 從一顆慈心出發到現在,里仁門市已經超過百家,成為台灣最大的有機直營連鎖。海外的服務據點涵蓋了美國、加拿大、新加坡、馬來西亞、香港等地區。 於 www.leezen.com.tw -

#89.南投竹山鎮長陳東睦競總成立表態力挺蔡培慧拚縣長 - 自由時報

尋求連任的無黨籍南投縣竹山鎮長候選人陳東睦,今日舉辦競選總部成立大會,鎮內里長、代表、社區理事長等人士參與踴躍,展現高度的人氣,民進黨南投縣 ... 於 news.ltn.com.tw -

#90.南投去年50多位農民拍到石虎各獲得獎勵金1萬元| 中華日報

巡護監測給付實施地區則為南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉,社區發展協會或在地民間團體組成巡守隊,巡護石 ... 於 www.cdns.com.tw -

#91.南投縣行政區及概況

行政區域劃分為1市4鎮8鄉,分別是南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉、鹿谷鄉、水里鄉、魚池鄉、國姓鄉、信義鄉、仁愛鄉等13個鄉鎮市。 於 www.ntcc.gov.tw -

#92.【竹山鎮德興里里長】南投縣竹山鎮公所村里服務 +1 | 健康跟著走

竹山鎮德興里里長:南投縣竹山鎮公所村里服務,竹山鎮各里長、里幹事通訊錄.里別,里長,聯絡電話,里幹事,辦公處電話.竹山,曾鈺琄,2643955...德興,陳雅紅,2653496, ... 於 tag.todohealth.com -

#93.門市資訊 - 大樹連鎖藥局

竹山前山. 南投縣竹山鎮前山路一段2號. 08:00~21:00. 049-2656232. 新竹忠孝. 新竹市東區忠孝路300號 ... 苑裡為公. 苗栗縣苑裡鎮為公路32-1號. 08:00~21:00. 於 www.greattree.com.tw -

#94.竹山鎮公所111年里政聯合座談會傾聽民意圓滿結束

連續兩周的竹山鎮里政座談圓滿結束,這次總共受理關於道路、建設、民政、社會等問題,由鎮長帶領一級主管到各里傾聽民意,主動解決問題,也讓民眾看見公 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#95.南投縣竹山鎮公所2016年招標案件列表 - 台灣採購公報網

竹山鎮 德興里車店仔社區區域排水溝加蓋工程, NT$167,000.00. 南投縣竹山鎮第13公墓懷恩堂增購個人式骨灰箱招標案, NT$285,000.00. 105年度竹山鎮第一區所屬各里監視 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#96.南投縣竹山鎮地圖 - 蛋頭的奇想世界

有關於竹山的地圖與人文歷史介紹請參閱下方各式地圖下方說明。 ... 1886年(光緒12年),雲林縣設立時,縣治即位今竹山鎮雲林里,故有「前山第一城」 ... 於 egghead0522.blogspot.com -

#97.郵遞區號速查一覽表

竹南鎮350; 頭份市351; 三灣鄉352; 南庄鄉353; 獅潭鄉354; 後龍鎮356; 通霄鎮357; 苑裡鎮358; 苗栗市360. 造橋鄉361; 頭屋鄉362; 公館鄉363; 大湖鄉364; 泰安鄉365 ... 於 c2e.ezbox.idv.tw