廈門港船期的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約翰.湯姆生寫的 湯姆生鏡頭下的晚清中國:十九世紀末的中國與中國人影像 和范亞昆的 地道風物:閩南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站萬海美西線大整併、4條航線併為2條市場傳出正籌開地中海 ...也說明:整併後:AA1/AA2撤線,AA3加奧克蘭,AA5加青島跟西雅圖,AA3停靠海防-胡志明蓋梅港-香港-蛇口-廈門-高雄-長堤-奧克蘭-蛇口;AA5停靠青島-上海-寧波-長堤- ...

這兩本書分別來自網路與書出版 和北京聯合所出版 。

國立臺灣海洋大學 海洋政策碩士學位學程(研究所) 謝立功所指導 盧俊惠的 基隆市海洋產業發展策略 (2021),提出廈門港船期關鍵因素是什麼,來自於基隆、海洋產業、海洋政策、觀光產業、海洋事務。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 航運管理學系 林泰誠所指導 邱瀚慶的 內陸貨櫃集散站對港口競爭力的影響 -以台灣北部為例 (2020),提出因為有 港口競爭力、內陸貨櫃集散站、探索性因素分析、二元邏輯斯迴歸分析的重點而找出了 廈門港船期的解答。

最後網站元翔(厦门)海岸有限公司,厦门五通客运码头則補充:关于厦门五通客运码头二期候船楼及配套租赁招标项目延期的通知2020-02-12; 厦门市 ... 2023-09-152023年9月14日五通码头旅客进出港人数实报 · 2023-09-142023年9月13日五通 ...

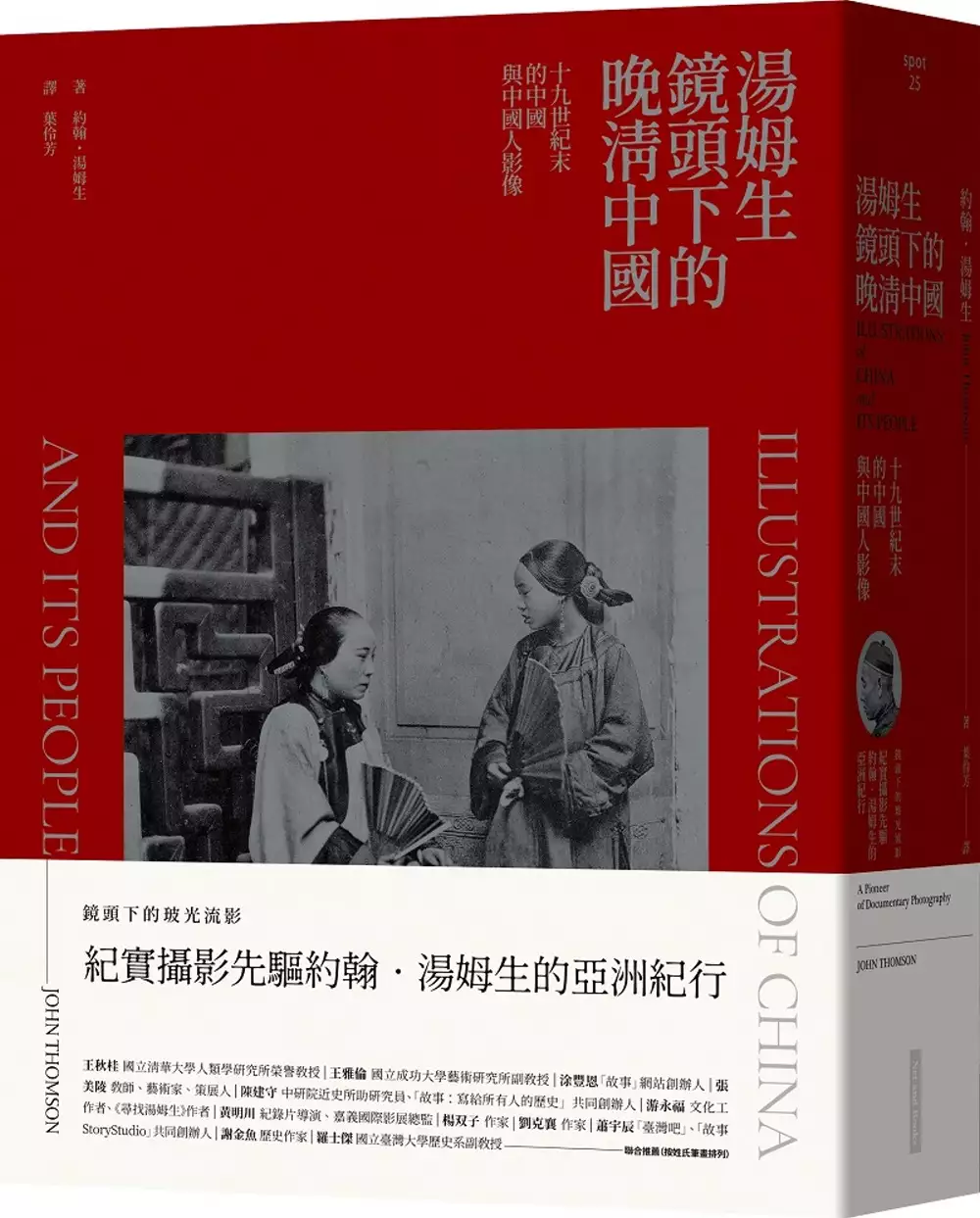

湯姆生鏡頭下的晚清中國:十九世紀末的中國與中國人影像

為了解決廈門港船期 的問題,作者約翰.湯姆生 這樣論述:

紀實攝影先驅約翰.湯姆生經典代表作 四、五千哩的跋涉,兩百餘幅珍貴寫實影像 替動盪的年代,留下永恆的瞬間 1868-1872年之間,英國攝影師湯姆生帶著笨拙的相機和設備,闖蕩中國大江南北,用鏡頭記錄了自己在中國、香港、臺灣各地的居遊生活。他挑戰當時中國人民對於鏡頭的排斥之心,翻山越嶺、跋山涉水,以濕版攝影技術替各地的人民、村落、建築及活動留下彌足珍貴的影像。 湯姆生的鏡頭下除了當時的顯赫人物、朝廷重臣如李鴻章、奕訢、瑞麟等人,更多的是販夫走卒、尋常百姓,他不僅以照片記錄所到之處的山水風光、所遇之人民樣貌,家庭聚會、消遣娛樂、商賈買賣等常民生活也是他拍攝的重點,他並以帶有溫度的文

字,寫下當時所見的藝術、習俗及風土民情,精確傳達彼時的生活景象,帶領讀者一窺社會各階層的日常樣貌。湯姆生後來將這些照片與文字整理出版成書,即為《湯姆生鏡頭下的晚清中國:十九世紀末的中國與中國人影像》。 原書於十九世紀出版時,湯姆生力求以照片搭配文字,帶給讀者最寫實的異地旅遊體驗,因此與出版社商議,採用當時最新、效果最優異的珂羅版印刷法呈現照片,再插入另行印製的文字,於 1873-1874 年間分為四冊出版。這套巨著如今罕有狀態良好又齊全的副本留存。此次譯本由影像專家麥可・葛雷掃描魏延年先生所藏完整套書配圖,搭配作家葉伶芳所譯文字,按照現代讀者習慣重整圖文,以一冊四部之方式,將原來的四冊大

書合一出版,力求再度為讀者帶來最新穎又真實的古國文明風光。 好評推薦 王秋桂(國立清華大學人類學研究所榮譽教授) 王雅倫(國立成功大學藝術研究所副教授) 涂豐恩(「故事」網站創辦人) 張美陵(教師、藝術家、策展人) 陳建守(中研院近史所助研究員、「故事:寫給所有人的歷史」共同創辦人) 游永福(文化工作者、《尋找湯姆生》作者)、黃明川(紀錄片導演、嘉義國際影展總監) 楊双子(作家) 劉克襄(作家) 蕭宇辰(「臺灣吧」、「故事StoryStudio」共同創辦人) 謝金魚(歷史作家) 羅士傑(國立臺灣大學歷史系副教授) 齊聲讚譽 湯姆生是個滿懷

熱情的地理學家、旅行者、攝影家。他是紀錄攝影的開拓者,他的攝影與文字敘事,直觀平易樸實細膩,尤其再現了十九世紀末的臺灣土地與人民。──張美陵(教師、藝術家、策展人) 湯姆生的人物作品並不純屬「自然」,這些擺拍卻意外地顯現了中國想要呈現的樣子。──謝金魚(歷史作家)

基隆市海洋產業發展策略

為了解決廈門港船期 的問題,作者盧俊惠 這樣論述:

地球表面積為五億一千萬平方公里,陸地表面積為一億四千七百萬平方公里,僅占了地球面積不到三成。若再扣除不宜居住的地形,如高聳山地、冰天雪地、大汗沙漠等,想當然可以使我們利用的土地就更少了。 這時海洋的重要性不可言喻。海洋龐大的量體,擁有許多各式各樣生物及非生物的資源,也提供了不同海洋產業發展的機會,依賴海洋的經濟活動及產業包羅萬象,對於國家的經濟發展相當重要,在環保觀念日益高漲的現代,要如何在兼顧經濟及環境永續發展的情況之下,來推動海洋產業,是各個國家及海洋城市所面臨到的問題。近年來,依賴港埠維持城市運作的基隆市遇到了發展瓶頸。身為基隆發展核心的基隆港,90年代後因為腹地過小等因素,敵不過鄰近

地區港口的大型化競爭而逐漸衰退,連帶使得基隆的都市建設發展開始遲緩,並嚴重影響了基隆的城市競爭力。而隨著民國97年台北港的啟用,更將使基隆港未來營運發展的情勢更加嚴峻。但是另一方面,因為與台北的交通便捷,近年來外地人口大量移入,使基隆市成為了台北都會區重要的衛星都市之一,而位處台灣北部海岸風景帶的中心優勢,也促使基隆市的觀光產業開始蓬勃發展。

地道風物:閩南

為了解決廈門港船期 的問題,作者范亞昆 這樣論述:

福建南部,山海之間,一片繁華之地。獨特的方言文化、民俗文化、族群文化、海洋文化,造就了與中原地區截然不同的閩南文化。《地道風物·閩南》專輯,深入閩南進行採訪,把這個古老中國海上視窗在漫長歲月中的豐富細節,如畫卷一般徐徐呈現,既為讀者展示閩南人的生活與記憶,也為讀者理解海上中國提供了一個新的角度。 范亞昆(主編) 《地道風物》內容總監。長期為國內人文地理、影像、旅遊類雜誌擔任特邀撰稿人,關注國內的人文地理、地方文化、風俗手藝等領域,並因此足跡遍佈各地。 序言 只有往海上看,才能看到世界裡的中國 地 從泉州港、月港到廈門港——閩南海洋文化重心的遷移 背山

面海,閩南的地方與世界 眾人說·我所理解的閩南 道 刺桐伽藍記 船與海神 閩南人的“地中海” 本土與海外的兩個閩南 咱厝人講咱厝話 穿牆透壁:剖視閩南古建築 風 愛拼才會贏的閩南人,拼不過怎麼辦?奉香火,拜天公 世俗閩南,神在身邊 泉州好戲 廈門:海的女兒初長成 泉南舊事 人生海海 老人與海 物 深山中走出的“中國白” 一盞閩南烏龍茶 神仙賞飯吃的手藝 這四季的甜頭 逐鮮而食,海之味 漂洋過海的“好呷” 閩南風味,自山與海而來 只有往海上看,才能看到世界裡的中國 古代的中國人,不太喜歡面對“海洋”這個概念。在中國古代帝王的眼中,海是疆土的自然邊界,是貶謫獲罪官員的去處,

或是逃難時的茫茫絕路;更多生活在內陸的古代人,對海洋始終缺乏想像,只能用“天涯海角”來形容自己終生不能抵達之處。 放眼中國沿海,像閩南這樣山區密集、除了出海幾乎無路可走的地方很少。因此,從中原的角度看閩南,大抵逃不開三個特點:邊緣、偏僻、生存艱難。 不過,在閩南人面前,海洋是敞開的。對他們而言,儘管海洋意味著無常,仍然是值得用生命去開拓的一條道路——在中國,閩南人可謂最有海洋冒險精神的一群人,他們視野開闊,不畏艱險,並且,他們真的看得見海上的路線。諸多九死一生的經歷來不及講述,如今只見,海外最古老的唐人街,其實大都是閩南風格的。 在閩南,帝國中央的大陸視野與閩南人的冒險精神相互影響,造就了

閩南的很多風景。除此之外,閩南又為中國敞開了一個視窗,海洋深處那些影響了世界進程的風由此而入,進而影響著中國的歷史進程。在這裡,只有往海上看,才能看到世界裡的中國。 泉州:“東方第一大港”與阿拉伯人的海上樂園 如今的閩南三城(廈門、漳州、泉州)中,泉州作為出海的港口,在唐代已經成名。不過,因泉州通往內陸的交通不便,在帝國的視野中,它作為一個貿易港口,受到的重視始終不能與交通便利的廣州港比肩。然而,經過幾百年的發展,宋元時代的泉州海商萬戶、競渡千帆,在旅行者的眼中已成為一個令人驚歎的存在。馬可·波羅描繪其為“世界第一大港”,另一位比之更早的義大利旅行家則稱讚其為“光明之城”——泉州港獲得出人意

料的大發展,是大陸視野與海洋視野在閩南的第一次交鋒與錯位。 這一次交鋒,從海洋上投來目光的,是阿拉伯商人。彼時被中國稱為“大食”的阿拉伯帝國,存在時間大約與中國的唐宋同期。在帝國出現之前,起源于阿拉伯半島的阿拉伯人就已經佔據東西方商路要道,他們早有重商傳統。英語中的“支票”“銀行”等商業詞語均來自阿拉伯語——至今通行於世界的諸多商業邏輯和規則,早期都是由阿拉伯人創立的。阿拉伯人在7世紀建立起橫跨亞非歐的大帝國,同時開啟了阿拉伯人的大航海時代,取代了早期來往于東亞海域的印度和波斯商人。阿拉伯故事《辛巴達歷險記》中,辛巴達的海上冒險即阿拉伯海商積極開拓海洋貿易網路的一個縮影。 在阿拉伯人編織的

海上網路中,中國泉州無疑是一個十分重要的節點。它不但扼守中國和東亞海洋的交通要道,並且因為遠離中央政府,更加容易融入海上自由商貿體系之中。許多阿拉伯商人就此在泉州定居下來,他們在泉州留下的最顯著的遺跡,就是建於11世紀初的中國最古老的清真寺——清淨寺;阿拉伯人當時先進的造船技術也為中國船的改進提供了新的思路;宋代在泉州設立管理港口貿易的市舶司,掌領市舶司的蒲壽庚就是泉州的阿拉伯人後裔。 漳州月港:中國的海禁時代,遇上了歐洲人的大航海時代 明代是中國實行海禁最嚴厲的時代,國人禁止出海,泉州港迅速衰落下來。生存資源的匱乏,迫使閩南人甘冒海禁之風鋌而走險,繼續在海洋上討生活——在這樣的背景下,毗鄰

泉州的月港後來居上,成為帝國最大的一個走私港口。 彼時的帝國中央政府,對月港貿易並非全然不知。然而,封閉不能使帝國阻擋世界潮流的影響,來自月港的一種重要資源,正在日益成為支援帝國經濟的一條生命線,那就是白銀。 中國很早就有使用白銀作為交易貨幣的歷史,但構建歐亞大陸上的白銀流通體系的,是建立了橫跨歐亞的大帝國且重視商貿的元帝國,白銀從此成為遠距離商貿的硬通貨。 阿拉伯帝國和元帝國衰落之後,奧斯曼土耳其佔據了東西方商貿要道,此時遠在西方的歐洲人為了打通與東方的貿易往來,不得不繞開傳統商路,踏上了全球大航海之旅,並因此發現了美洲大陸。在這個過程中,西班牙人在美洲發現了銀礦,由此將白銀源源不斷地

輸入東方,中國最大的一個白銀輸入地就是明代的月港。 實行海禁的明代中央政府也進行了一次聲勢浩大的海上活動,鄭和代表帝國開啟了遠洋行程,鞏固了海外的朝貢體系。在帝國的視野中,中央政府所在之處仍是天朝上國,居於世界的中心;此刻,在西方人的視野中,讓中國與大航海時代產生更深刻聯繫的,卻是閩南那個小小的月港。 在南洋:愛拼才會贏的閩南人,只有一件事贏不了 明朝中期以後,閩南人在海上舞臺扮演了很多角色——水手、走私商、海盜、合法商人、海外移民……他們一往無前地在海上拼搏,建立起了覆蓋東南亞的華商網路。然而,“愛拼才會贏”的閩南人,只有一件事贏不了:他們始終是全球貿易網路的參與者,而不是主導者。 中

央政府的視野無法延展到海洋,所以,明清時代,中國的海商一旦出海,就脫離了與帝國政府之間的管轄關係。閩南人即使在南洋建立起龐大的商貿關係網絡,背後也缺乏政府的支持,因此被稱作“沒有國家的商人”。 閩南人在海外的凝聚力,來自強烈的宗族鄉土觀念和媽祖信仰。海外貿易和移民環境險惡,宗鄉觀念使閩南人能夠相互扶持、共度險境,這是締結海外商貿社會網路的基礎,卻無法形成廣泛基礎上的共識和更緊密的組織形式,因此,在南洋的閩商有商貿網路卻要依附於歐洲人宏大的貿易系統,有社區基礎卻要受制於所在地的政治環境。 在廣闊的海洋上,複雜的商業技術成為全球化貿易的依託,而商業技術中最重要的是法律技術。在貿易中,具體的法律

案例可以通過公認的法律技術來明晰產權和法律權責,從而建立起可以應用到陌生人之間的信用結構,形成更廣泛的、可以持續拓展的貿易網路。在海洋貿易中後來居上的英國人,正是在海洋貿易的開拓中不斷發展其法律技術,逐步建立後來通行英美的普通法系,從而成為全球貿易的主導者。這套法律系統的建立,需要有一個內政與外交高度聯通的政府,及時有效地對外部世界的變化做出調整並形成條文——從根本上來說,當時的閩南商人和中國政府不具備這套技術能力。 在大航海時代之後,海權理論日益成為海洋國家的共識——誰掌握世界核心的咽喉航道、運河和航線,就是變相控制了世界。在海洋國家眼中,中國擁有巨大的自由貿易市場,而中國政府對海洋規則卻

一無所知、無所作為,結果就是1840年鴉片戰爭之後,古老中國被迫捲入全球體系中,就此成為被規訓的對象。 古老中國一直擁有閩南這扇窗,而海洋上的風竟來得猝不及防。 在“陸地―海洋”的雙重視野下,閩南的許多不同於內陸的風景都更加容易被理解和闡釋。這一次,《地道風物·閩南》專輯深入閩南進行採訪,將這個古老中國海上視窗在漫長歲月中的豐富細節,如畫卷一般徐徐呈現,為我們展現了閩南人的生活與記憶,也為我們理解海上中國提供了一個新的角度。

內陸貨櫃集散站對港口競爭力的影響 -以台灣北部為例

為了解決廈門港船期 的問題,作者邱瀚慶 這樣論述:

台灣北部地區內陸貨櫃集散站,最早期是因為基隆港腹地狹小,港區內貨櫃集散站容量與設備不及進出口貨物的成長量,於是內陸地區發展,成為港區的延伸發展成內陸貨櫃集散站,而現今台灣的港口因為中國大陸地區的發展受到了影響。港口競爭力藉各種的因素來評估,這些因素主要是港口面對港口使用者時,能夠提供之各類優勢服務項目所組合而成的,本研究透過文獻找出12個與內陸貨櫃集散站相關的港口競爭力因素。本研究使用了探索性因素分析法(exploratory factor analysis ,EFA),來探討內陸貨櫃集散站對港口競爭力因素,經過分析後將12個與內貨櫃集散站相關的港口競爭力因素分為了三個構面:「增加港埠服務的

多元化」、 「 提升港埠的運能」、及「 提升港埠的性能 」,這些構面都可提升港口競爭力。本研究並同時利用逐步式二元邏輯斯迴歸技術對問卷答案加以分析,得知內陸貨櫃集散站的存在對於提升港埠的運能有顯著的影響,代表如果能改善內陸貨櫃集散站的績效將可加強港口運能(包括額外的裝卸能力、額外儲存空間、提升港埠生產力、提升港埠系統的貨櫃吞吐量),而港口運能的改善將可有效顯著的改善北部地區內陸貨櫃集散站鄰近的港口的競爭力。

廈門港船期的網路口碑排行榜

-

#1.厦门港:书写新船说逐梦世界一流强港

嵩屿码头一期工程投产,接待能力直指“全球一流”,并保持至今。 2016.5.16. 厦门港集装箱智慧物流平台上线运行,集装箱进出实现“流转数据电子化”“港口业务 ... 於 finance.sina.cn -

#2.金門交通方式》搭船還是飛機去金門?金門旅遊交通工具懶人包

廈門 、泉州才是透過搭船「小三通」前往金門水頭碼頭。 小三通航線. 票價. 金門 ↔ 廈門 ... 於 www.kkday.com -

#3.萬海美西線大整併、4條航線併為2條市場傳出正籌開地中海 ...

整併後:AA1/AA2撤線,AA3加奧克蘭,AA5加青島跟西雅圖,AA3停靠海防-胡志明蓋梅港-香港-蛇口-廈門-高雄-長堤-奧克蘭-蛇口;AA5停靠青島-上海-寧波-長堤- ... 於 finance.ettoday.net -

#4.元翔(厦门)海岸有限公司,厦门五通客运码头

关于厦门五通客运码头二期候船楼及配套租赁招标项目延期的通知2020-02-12; 厦门市 ... 2023-09-152023年9月14日五通码头旅客进出港人数实报 · 2023-09-142023年9月13日五通 ... 於 www.arport-coast.com.cn -

#5.CXMNA04纯玩•福建閩南蟳埔漁女歎海水溫泉廈門【鼓浪嶼 ...

*乘船登【鼓浪嶼】打卡醉美海島,登明珠塔俯視廈門 *閩南傳承【五店市】橫跨明、清、民國三個時期 *漫遊泉州【開元寺南少林煙火城芯西街】 *全程精選 ... 於 www.bigline.hk -

#6.厦门湾三港口有望统一管理 - 中国航贸网

[船期] · [运价] · [货盘] · [船舶] · [展会] · [人才] · 工具 · [政策法规] · [行业知识] · [港口 ... 同时,去年5月开始,厦门港和漳州招银港区实现了船舶引航信息共享, ... 於 data.snet.com.cn -

#7.厦门港航建设有限公司

厦门港 航建设有限公司系国家一级施工总承包企业,是中国水运建设行业协会理事单位,公司注册资本金2亿元,拥有港口与航道工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包 ... 於 www.xmganghang.com -

#8.厦门港首开跨境电商“大三通”海运快线

中华人民共和国交通运输部交通要闻:《厦门港首开跨境电商“大三通”海运快线》- 4月19日,随着一声悠长的船鸣,“华航6”货轮满载货物,缓缓驶离福建厦门 ... 於 www.mot.gov.cn -

#9.CSF海峽高速-船班與票價資訊

*臺灣居民往返大陸:須持(1) 六個月以上效期護照;(2) 台胞證(一次性台胞證可於平 ... 公車310:台中車站往台中港,至台中港旅客服務中心下車; 巨業交通688:清水車站往 ... 於 www.taiwancsf.com -

#10.新開以星東南亞新線廈門港再添1條RCEP航線

據悉,以星航運作為廈門港重要合作夥伴,大力支持廈門港國際中轉樞紐港建設,基於其美西電商航線穩定船期、高效服務,不斷增加東南亞、韓國在廈門港的 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#11.由香港出發到下列東南亞港口之距離 - Ocean Terminal

越南海防越南峴港越南下龍灣越南芽莊越南胡志明市, 486 500 530 660 924, 27.0 27.8 29.4 36.7 51.3. 關於海運碼頭; 資料概要 · 服務 · 位置 · 影像. 船期表; 國際郵輪 ... 於 www.oceanterminal.com.hk -

#12.以星RCEP東南亞新線金星布林輪首航廈門港

以星航運作為廈門港重要的合作夥伴,支持廈門港國際中轉樞紐港建設,基於其美西電商航線穩定的船期、高效的服務,不斷增加東南亞、韓國在廈門港的航線 ... 於 www.cdns.com.tw -

#13.突发!这艘集装箱船11名船员在宁波港确诊新冠肺炎! ...

突发!这艘集装箱船11名船员在宁波港确诊新冠肺炎!船期严重延误!曾挂靠洋山、厦门和蛇口! 九州物流网2020-07-03. 香港卫生防护中心(CHP)6月30日发布通知称,接获 ... 於 www.wl890.com -

#14.台灣出口船期表

掛號呼號、匯率、換單時間 台灣出口船期表 F/T查詢 台灣超期費試算表 · 目的港費用 船期查詢 船舶動態 貨物跟蹤 上海寧波華北碼頭資訊 · 台灣至東南亞船期表(廈門中轉) ... 於 www.sitcline.com.tw -

#15.Airiti Library華藝線上圖書館_廈門港的崛起

船舶與海運通訊 · 48期(2007 / 12 / 12) · 完成「船舶機械遠距監控維修管理系統之研究(二)」期末報告審查 · 廈門港的崛起 · 貨櫃運輸動態報導 · 國際散裝乾貨船海運市場 ... 於 www.airitilibrary.com -

#16.嵩屿、海沧港区规划通过审查 - 厦门港口管理局

国际旅游客运首期建设一座可停靠14万吨大型邮轮兼靠1.5万吨集装箱船舶的码头及配套设施,小轮泊位为两座80米长的客运码头、两座35米长工作船码头。工程合同价15477万元, ... 於 www.portxiamen.com.cn -

#17.厦门到荷兰Netherlands海运费查询

目的港:. 阿姆斯特丹 鹿特丹. 发布日期, 起运港-目的港, 船公司-中转港, 船期-航程, 20GP, 40GP, 40HC, 港口费用. 02月18日 2020年, 厦门到鹿特丹海运费 xiamen-rotterdam ... 於 www.xdhx56.com -

#18.消息人士:澳大利亚前总理莫里森本月访台将获蔡英文总统接见

如果期盼一个更美好的世界,此刻没有什么比声援台湾更为紧迫。” 据悉 ... “电报”与腾讯合作打造新微信网友跳船为时已晚? 中国将恢复免签政策以提振 ... 於 www.rfa.org -

#19.台中到廈門單程船票-中遠之星 - HopeTrip專業旅遊網

台中到廈門船期為每週三21:00離開台中港,次日週四8:30抵達廈門港。每週一個航班開航,讓你輕鬆往返兩岸三地。 2016中遠之星台中港航班2016中遠之星廈門票價 ... 於 www.hopetrip.com.tw -

#20.美森轮船

厦门 · 深圳 · 香港 · 目的港 · 长滩 · 奥克兰 · 火奴鲁鲁 · 关岛 · 荷兰港 · 美森物流 · 招聘信息 · 联系我们. 文件中心› · 费率查询›. 船期下载. 上海宁波船期表 · 厦门 ... 於 www.matson.com.cn -

#21.年十月一日/星期日

訂定爲期3年的「婦女再就業計畫. 新增3項獎勵措施盼能增加婦女就業意女 ... 【公園——瀛洲河航線是光明港——南公園. 「水上朝貢路」歷史文化内河遊線的第一. 於 www.matsu-news.gov.tw -

#22.台灣地區船期下載

實際到港日查詢. 船期查詢. 貨櫃動態. 貨櫃追蹤. 出口服務. 台灣地區海掛呼號下載. 台灣 ... 蛇口船期. DOWNLOAD · 星馬船期. DOWNLOAD · 廈門船期. DOWNLOAD · 泰國船期. 於 www.tslines.com -

#23.小三通最新船班時刻表

9月金泉船班表. 10月金泉船班表:. 10月金泉船班表. 如有意搭乘小三通航班者 ... 地方政府金門縣政府環境保護局:料羅商港油污more... 2023-09-05, 09:30 ... 於 kinmen.travel -

#24.廈門港(Port of Xiamen)

... 期工程前期工作,屆時10萬噸級船舶可雙向全天候通航;在加快推進海滄、東渡港區基礎 ... 目前, 公司是世界上絕大多數著名船公司的廈門港代理和來廈旅遊船、兩岸三通船的 ... 於 report.nat.gov.tw -

#25.厦门

概览 重要通告 订舱查询 EDI订舱查询 船期订阅 船期查看 船舶到离港查询 超期费查询 Local费用查询 费用查询. 订舱流程. 上海 青岛 天津 厦门 宁波 大连 福州. 厦门. 开航 ... 於 www.yml.com.cn -

#26.中欧班列谱写丝路新传奇

国家发展改革委数据显示,目前,以大连港、天津港、青岛港、连云港港等 ... 现场正忙碌地组织集装箱卸船进站,集装箱将搭乘中欧班列前往哈萨克斯坦 ... 於 world.huanqiu.com -

#27.小三通— 航班表| 交通部航港局

... 船中心(CR)之風電工作船資料 · 船員徵才 · 常見問答Q&A · 相關連結 · 聯絡我們 · 航船布告 ... 金門廈門(五通)航線航程時間約為30 分鐘. 金門泉州(石井)航線航程時間約為60 ... 於 www.motcmpb.gov.tw -

#28.中欧班列谱写丝路新传奇

来到厦门海沧保税港区,一艘来自越南的集装箱班轮已顺利靠港。现场正忙碌地组织集装箱卸船进站,集装箱将搭乘中欧班列前往哈萨克斯坦,实现“海丝”“陆丝” ... 於 www.news.cn -

#29.厦门港区货物跟踪

企业入口 海运跟踪 全球船期 空运跟踪 物流工具 · 港区导航 可视化跟踪 船舶跟踪 查询历史 船证查询 周末提醒 ... 地址:厦门市海沧区港南路268号邮编:361026 总机:(0592) ... 於 www.igenzong.com -

#30.厦门港口管理局关于印发厦门港集装箱发展扶持政策(2022- ...

当年完成内支线中转运量低于1万TEU的企业不享受扶持。 2.干线船东外贸内支线运量扶持 ... 本政策由厦门港口管理局负责解释,执行期为3年,即2022年1月1日至2024年12月31日 ... 於 www.investxiamen.org.cn -

#31.廈門港開通跨境電商海運快線首直航台北

福建省廈門港周三(19日)開通首條跨境電商「大三通」海運快線,以服務快速增長的對台跨境電商出口需求。由華榮海運旗下華航6... 於 hk.on.cc -

#32.韓新遠洋航運,第三艘23萬噸級超級貨櫃輪:韓遠漢堡輪[HMM ...

韓遠漢堡輪[HMM HAMBURG],7/28 20:44自 廈門 啟航,於7/29 19:00 首次航抵高雄港,並於7/30 13:20 啟程前往下一港香港,由於有前兩艘姊妹船的進出港經驗,韓 ... 於 www.facebook.com -

#33.廈門到台灣海運快遞廠家、公司阿里巴巴商務搜索

节约物流廈門對台灣的海運快件又有新航線開闢,除了高雄與台北外,如今又新開通往台中港的通路,意味著廈門 ... 船期:是周三和周六的船期到達台灣7天. Trending Now. 40 歲 ... 於 dhu.bradakuttner.com -

#34.海運承攬服務

K.F.T.Z, Kaohsiung Free Trade Zone, 高雄港自由貿易港區. CIC, Container imbalance ... Shipping Schedule, 船期. CFS, CFS Charge, 併櫃費, POD, Proof of Delivery ... 於 www.nipponexpress.com.tw -

#35.高雄港船期- 台湾海运青岛到台湾高雄kaohsiung海运费

21 июл. ,艘集装箱船在高雄号港搁浅,导致些箱子落水,高雄号港不得不被封锁。 中国台湾国际港口公司表示,当地时间20日上午9点左右, #118/119碼頭船期表. 於 i2cffxoq.olabilir.art -

#37.鄰近鷺江夜遊的熱門景點

user-icon. 阿诗玛西北. /5. 極好. 訂單通過驗證. 翻譯. 潮汐之眼摩天輪,就是位於這麼一座能看到大海的城市,讓人期待遇見愛情城市,充滿了天馬行空幻想的城市,來了廈門 ... 於 tw.trip.com -

#38.「海运出货指南」QShipping走近港口系列——厦门港篇

不同航线停靠的码头可能不同,船期、靠泊码头、ETD、价格等信息都可以在QShipping查询到。 嵩屿码头. 厦门嵩屿集装箱码头有限公司(XSCT),位于厦门海 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#39.小三通最新消息!小三通是哪三通?小三通航班?小三 ...

因此在 1992 年,中華人民共和國福建省便提出「 兩門對開,兩馬先行」的「 小三通」構想,以一水之隔的廈門市、金門縣,以及馬尾港 ... 船班。 小三通航線 ... 於 www.housefeel.com.tw -

#40.厦门海运费查询_厦门船期查询-嗖嗖海运

发布日期, 起运港-目的港, 船公司-中转港, 船期-航程, 20GP, 40GP, 40HC, 港口费用. 07月22日 2023年, 厦门到圣彼得堡海运费 xiamen-st.petersburg, 船公司:MAS 於 www.1816soso.com -

#41.厦门港务控股集团有限公司

上海港区. 宁波港区. 船公司. 实用工具. 全国港区. 关于我们. 码头查询: 上海分站(首页) · 港区主站登陆 · 箱货信息查询 · 船期进箱计划. 於 www.fob001.cn -

#42.廈門港推出引航船舶信息可視化平台

... 船期損失、碼頭佔用、二次拖輪費等原因造成的費用約1億元。 廈門港口管理局局長吳順彬表示,該平台項目的推出,是廈門港加快智慧智能建設步伐的有益 ... 於 fj.people.com.cn -

#43.福厦高铁9月28日开通运营,福州厦门实现“一小时生活圈”

... 港、泉州东、泉州南站为新建车站。 福厦高铁采用基于数字化信息建模的BIM ... 约大牌·亚运特辑|对话张雨霏:中国游泳未来可期 · 新华社 · 昨天20:10. 7万 ... 於 www.sohu.com -

#44.2012中国商船吨位(最大商船吨位) - 我爱汽车网

这是马士基航运E级集装箱船中的一号船,全长397.7米,能装下至少1.5万个 ... 在清代前中期,厦门港大型的“商船”载重量至少可达6000~7000石;而大型的 ... 於 www.52car.net -

#45.UNI AIR立榮航空

近2期國內線滿意度調查抽獎結果公告The latest lucky draw results of the domestic satisfaction survey. 登機證享優惠 · 國內航線票價調整公告. 首頁 兩岸及區域航線. 於 www.uniair.com.tw -

#46.廈門港船舶接待能力將再上新臺階

據廈門市人民政府官方網站的消息,去年底開工的省重點工程、廈門港主航道擴建四期工程,春節假期施工不停。廈門港口管理局昨日介紹,隨著大型自航耙吸式挖泥船的入場,施工 ... 於 www.pandalog.com -

#47.Port of XIAMEN - 厦门港口资料 - 世界港口

东部港区: 该港区为厦门港远期规划发展的又一重要港区,将以集装箱运输 ... 船东船舶搜索 | 更多.. 航运在线版权所有. 51La · 我要啦免费统计. 於 port.sol.com.cn -

#48.厦门集装箱码头集团- 网上营业厅

厦门 国际货柜码头有限公司系统升级公告. 2023-01-19 11:36:46 关于除夕码头暂停作业 ... 我是船公司. 我是拖车公司. 服务支持. 公共服务. 船公司服务. 拖车公司服务. 关于 ... 於 www.jx-c.com.cn -

#49.船期查詢

船期 查詢 · 公司别 · 結關地 裝貨港 · 到達港口. 於 www.salem-logistics.com -

#50.最新船期表

VESSEL, 中文船名, VOY. I, VOY.O, LINE, BERTH. WAN HAI A02, 星春, W003, E004, AA3, N5. KOTA CEMPAKA, 馨城, 0061W, 0061W, RES2, N6. WAN HAI 287, 芳春, S028 ... 於 www.tpct.com.tw -

#51.廈門港迎今年最忙黃金周嵩嶼碼頭7天將接待6艘集裝箱輪

廈門港 嵩嶼集裝箱碼頭接待能力為世界一流。船期表顯示,10月1日至7日,該碼頭將接連迎來“馬士基埃德蒙頓”輪、“地中海 ... 於 big5.xinhuanet.com -

#52.中遠之星基隆-廈門,船期. 客艙分佈和票價:5/24改寫

兩岸車輛往來還有待政策支持,廈門港口管理局介紹,正在積極爭取公安部對在廈門港上岸的臺灣客滾車輛實施特殊的牌照政策。這意味著一旦政策允許,未來兩岸 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#53.厦门港(CNXAM,Xiamen)|中国厦门港口-亚洲-世界港口

雍正五年(1727年),清王朝规定所有福建出洋之船,均须由厦门港出入,厦门港为福建 ... 1988年,东渡港二期工程4个万吨泊位动工兴建。厦门港的建设已有相当规模,1990年 ... 於 www.ufsoo.com -

#54.厦门[CNXMN]

查询船期 · 内陆导航 · 航线点评 · 分析报告 · 码头集锦. 厦门[CNXMN]. 码头名称, 厦门远海 ... 该公司位于厦门自贸区海沧保税港区西区,主要投资、建设、经营厦门海沧港区13 ... 於 ezocean.com -

#55.廈門港(03378.HK)附屬子公司投資1.26億人幣購4艘拖船

... 船務公司在廈門港拖輪服務市場的佔有率,提升服務質量,減少、減緩市場 ... 期雙分析師. 官方認證 · 仁者無敵陳昆仁證期雙分析師 · 【廣達↗技嘉↗緯創↗AI ... 於 news.cnyes.com -

#56.廈門港高雄港最近的對手

全球最大船運公司馬士基的碼頭營運公司APM,與廈門港務集團合資的廈門嵩嶼集裝箱碼頭,九月正式運轉。明年,APM與高雄貨櫃碼頭到期,是否續約,動見 ... 於 www.cw.com.tw -

#57.廈門到台中單程船票-中遠之星 - HopeTrip專業旅遊網

廈門 到台中船期為每週二19:00離開廈門港,週三8:30抵達台中港。每週一個航班開航,讓你輕鬆往返兩岸三地。 2016中遠之星台中港航班2016中遠之星台中票價 ... 於 www.hopetrip.com.tw -

#58.查詢RVCA 台灣官網

搜尋保定代开医疗设备发票━微信:fg99223━(可验证)₁.餐饮票₂.住宿票₃.商品销售₄.租赁房租₅.办公用品设备材料等发票.N6Sg1。 結果共0 筆. 商品搜尋結果(0). 於 www.rvca.com.tw -

#59.廈門台灣海運- 廈門台中港第三條兩岸海運快遞通道將開通中港 ...

台灣地區船期表. 台灣福州馬尾廈門直航快速船. 日期:Aug 24,2023. 第頁. 本船期表僅供參考,本公司得隨時更新、修改並不另行通知摘要:. 「華航6」貨輪19日在廈門滿載 ... 於 ba5b1.ybrrmay.top -

#60.小三通廈門五通新碼頭6/3正式啟用

小三通離港 ... 廈門五通碼頭三期候船樓6月3日正式啟用。 因應「金廈小三通」帶動的旅遊熱潮,為讓穿梭兩岸的旅客有更舒適和便利的通關環境,陸方宣布,廈門五通碼頭三期,6 ... 於 www.kinmen.gov.tw -

#61.太平船务

船期 查询. 航线网络. 参考编号. 集装箱, 提单, 订舱单, 采购单. 集装箱. 如何查找集装箱号 ... 新增秘鲁卡亚俄港——太平船务持续增强南美西海岸航线服务(WS6). 12 July 2023. 於 www.pilship.com -

#62.厦门港海天码头首台“原厂”智能桥吊顺利上岸

“由于运输船进港时途经海沧大桥,桥吊'净身高'比桥下通航净空高度高出不 ... 期诚毅北大街53号厦门日报社新媒体大厦15F、16F 邮编:361009 传真:5506194. 於 www.xmnn.cn -

#63.海运至欧洲各国需要多少天?

厦门 到保加利亚海运要多久? 厦门到保加利亚布尔加斯(BURGAS)港航程52天,船公司HPL,中转港BUSAN. 上海到葡萄牙海运要多少 ... 於 www.5688.cn -

#64.THE聯盟EC4航線ONE慕尼克輪首航廈門港

船期 資訊 · 資源連結 · 聯絡我們 · 會員 · 會員登入 · Home > 航運消息 > THE聯盟 ... 廈門港前往美東的貨運服務時效。(見圖). 廈門港消息,此次靠泊裝卸 ... 於 shippingdigest.tw -

#65.No results for “西安長安區找小妹包夜特殊服務電話(薇信▷ ...

No results for “西安長安區找小妹包夜特殊服務電話(薇信▷182-888-04)西安長安區附近找小姐上門服務▷西安長安區桑拿會所小姐妹子全套服務.axf”. 0 results. Contacts. 於 www.metsagroup.com -

#66.大陸到台灣海運快遞貨物通關作業規定

大陸廈門福州平潭義烏東莞深圳廣州上海寧波溫州台州各地海運快遞回到台灣基隆港台北港高雄港安平港之運費多少錢船期排船方式時效八達國際物流兩岸海運快遞-大陸到台灣 ... 於 gwls888.com -

#67.民生轮船公司海运在线

SHANGHAI MS SHIPPING CO上海公司充分发挥既有江运又有海运, 国际船务代理为一体的优势,广泛开展江海联运和一票 开展国际集装箱在上海港的中转业务。目前,业务已扩展到 ... 於 www.mssco.net -

#68.厦门港集装箱集疏运系统现状分析及发展研究

目前,厦门港主航道可满足10万吨级集装箱船全潮双向通航要求,同时满足15 ... 期工程、覆盖各港区的视频监控系统、引航调度系统、危险货物申报审批系统 ... 於 m.fx361.com -

#69.通往世界之路— 貨櫃航運

例如貨櫃是來自台灣以外. 的國家,再經由台灣的港口(如高雄港或基. 隆港)轉他船至其他國家,稱為轉口貨櫃。 ... 港口間,依照預先安排的船期定期航行,並接. 專. 題. 報. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#70.廈門港

雍正五年(1727年),清王朝規定所有福建出洋之船,均須由廈門港出入,廈門港為福建 ... 1988年,東渡港二期工程4個萬噸泊位動工興建。廈門港的建設已有相當規模,1990年 ... 於 wiki.mbalib.com -

#71.廈門船期 - 吉貿旅行社

船班預告(廈門出發) ; 502E · 503E · 503S ; 星期二 · 星期四 · 星期六 ; 2014.12.23 · 2014.12.25 · 2014.12.27. 於 gmo-travel.webnode.tw -

#72.【厦门海运费】厦门物流公司海运费船期查询-易商运费网

厦门 到世界港口船期按照时间倒叙排列,如厦门海运费到期请联系我们的客服,获取最新厦门海运报价! 起运港---目的港----日期, 班期, 航程, 20GP, 40GP, 40HQ. 厦门XIAMEN→ ... 於 www.13freight.com -

#73.10年累计开行7.7万列中欧班列谱写丝路新传奇

多式联运快速发展,服务能力大幅提升。 来到厦门海沧保税港区,一艘来自越南的集装箱班轮已顺利靠港。现场正忙碌地组织集装箱卸船 ... 於 m.stdaily.com -

#74.码头船期查询-港口网

码头船期表. 码头公司. ==请选择== 深圳大铲湾码头, 京唐港码头, 厦门海天集装箱码头 ... 实际到港时间, 预计离港时间, 实际离港时间, 码头泊位, 港口, 操作. 友情链接:中国 ... 於 www.chinaports.com -

#75.台灣進出口船期表

福州、廈門進口船期 / [File] 紅海、印巴進口船期 / [File] 美國線進口船期 ... HOEGH 汽車船進口& 出口船期 / [File] · Privacy Policy | Copyright © WAN HAI LINES LTD ... 於 tw.wanhai.com -

#76.No results for “上海黃浦區哪裏有小姐特殊服務(薇信▷182- ...

No results for “上海黃浦區哪裏有小姐特殊服務(薇信▷182-888-04)上海黃浦區哪裏有小姐特殊服務上海黃浦區哪裏有小姐大保健按摩特殊服務▷上海黃浦區哪裏有小姐學生妹 ... 於 www.metsagroup.com -

#77.海丰国际网站

厦门 (含泉州), 深圳, 南宁, 张家港, 香港, 南沙, 高雄, 台中, 基隆, 釜山, 光阳, 仁川, 平泽 ... 海丰物流与浙江智捷元港签署“义乌中国小商品城·RCEP丝… 海丰国际连续两年 ... 於 www.sitc.com -

#78.台湾到厦门船票. 航班時刻- 高雄↔︎ 澎湖船期表lfhq

2.金泉航線:金門至泉州石井港航程約22海浬、航行時間約60分鐘。 林內瓦斯爐故障碼888. 林内热水器出现72代码处理办法/林内售后400客服中心. 林内热水器 ... 於 oywz.promoag.pl -

#79.「潛艦國造」舉步維艱百年奮鬥開花結果 - 軍武- 自由時報

此計畫主要以「反攻大陸」的「國光計畫」為目的,國軍為此成立「海昌艇隊」,預計潛入廈門港破壞共軍碼頭、基地和造船廠。 ... 期程長達3年之久。 由於建造 ... 於 def.ltn.com.tw -

#80.美峰國際有限公司SMART POINT INTERNATIONAL LTD.

廈門 福州(馬尾) 福州(江陰) 香港 夏威夷 整櫃 海運服務. 我們自有船舶航行兩岸三地 ... MATSON台灣船期 · MATSON美森中國網站 · MATSON美森總公司網站 · SMART POINT 美峰船 ... 於 smartpointtw.weebly.com -

#81.盐田国际集装箱码头- 码头服务- 航线信息

代号, 船公司, 到港时间, 路线. TPN3, TA联盟, 星期一, 香港, 盐田, 上海, 釜山, 温哥华, 塔科马, 釜山, 高雄, 香港. OPNW1, OA联盟, 星期一, 光阳, 盐田, 厦门, 宁波, ... 於 www.yict.com.cn -

#82.厦门远海码头年吞吐量突破260万标箱! - 中国航务周刊

12月28日,20万吨级集装箱巨轮“中海北冰洋”轮(CSCL ARCTIC OCEAN)静静停靠在厦门远海自动化泊位前沿,再次见证和续写了中远海运港航的缘分故事。 ... 船期查询. 在线阅读 更 ... 於 csg.wuliujia2018.com -

#83.第五屆流通與全球運籌管理廈門港的發展與高雄港的因應策略

東出西進。 以船促港及借船出海。 廈門口岸電子訂船系統一期工程正式完工。 對物流業務 ... 於 slidesplayer.com -

#84.Xiamen[厦门]----Hamburg[汉堡] - 船期- 国际海运网

廈門 分公司的營運範圍有: 進/出口海運,空運,海空聯運, 目的港門到門服務,清關,轉口,啟運港拖車,報關,買單,商檢,代辦訂倉,核對提單,F/A,C/O等.是中國大陸核准的一級貨運代理 ... 於 ship.shippingchina.com -

#85.沛華集團/ 沛華實業股份有限公司

品質即是價值. ——創意締造商機. 船期查詢. 請選擇. 沒有檢索結果. 請選擇. 出口. 進口. 請 ... (巴生港,巴西古單,檳城); · 菲律賓Star-Concord lnc.(馬尼拉); · 印尼PT ... 於 www.pacificstargroup.com.tw -

#86.厦门至高雄船期及船期表查询-锦程物流网

承运人, 转运属性, 转运港, 海运起始港, 海运目的港, 班期, 总航程, 海运港序, 航线名称, 操作. EMC(长荣), 海运中转, HONGKONG, XIAMEN, KAOHSIUNG, 周四, 14 . 於 chuanqi.jctrans.com -

#87.查詢RVCA 台灣官網

搜尋开清远住宿发票|清远代开餐饮发票⬊微信: fg99223⬋ 可开差旅酒店住宿服务费票-餐饮服务餐费票-各行业的发票-正规可验-欢迎咨询-rsIoi 結果共0 筆. 於 www.rvca.com.tw -

#88.五通碼頭- 維基百科,自由的百科全書

五通碼頭三期候船樓位於二期候船樓東側約200米,總建築面積超過10萬平方米,是原 ... 廈門水運口岸(客運港區·五通). 五通碼頭三期候船樓出境聯檢區. 國家(地區 ... 於 zh.wikipedia.org -

#89.谁知道厦门港到日本各大港口的船期

给你个网站http://www.yicang.com/biz/baibao/5887 去查船公司的船期,里面有去日本的航线的 ...全文. 百度知道十分钟有问必答 立即下载. 大三通后,厦门港到台湾基隆 ... 於 zhidao.baidu.com -

#90.厦门-东南亚船期汇总表(越南)

厦门 -东南亚船期汇总表(越南) · 3.周三 锦江航运 直航约4天 · 挂靠:海天码头截申报:周二12:00 截放行:周二18:00 · 官方路径:太仓港(CNTCG ) 1天上海(CNSHA) ... 於 m.benrongtrans.com -

#91.廈門港

雍正五年(1727年),清王朝規定所有福建出洋之船,均須由廈門港出入,廈門港為 ... 1988年,東渡港二期工程4個萬噸泊位動工興建。廈門港的建設已有相當規模,1990年 ... 於 www.newton.com.tw -

#92.台灣地區船期表- 台灣- 福州馬尾- 廈門(直航快速船) 日期

※17:00結關表示請於隔天09:00前完成進倉與投單,且貨物需於隔天12:00前放行完畢,否則該筆貨物將無法順利裝載於該班船出口。 △廈門危險品請於船舶抵港廈門前72小工作日 ... 於 www.shipmentlink.com -

#93.厦门港首开跨境电商“大三通海运快线- 廈門台灣海運 - 4B1Pco4

裝輪,船東廈門閩台輪渡有限公司於掛牌成立,由中遠海運集團廈門遠洋三家各出資51 ... 船期:台灣到大陸,每周1.2.3.4.5結關,2.3.4.5.6開船,5 8天內送貨上門蜂派集運 ... 於 4b1pco4.urctq08.top -

#94.中遠之星船期時刻表

廈門. 16:00. 17:30. 18:00. 請注意: 原航班10/1,11/5,12/3 廈門出發目的港[台中],更改為9/30,11/4,12/2 廈門出發目的港[高雄] 其餘航班時間及掛靠港口正常 ... 於 www.coscotw.com.tw -

#95.《茶飲世紀踏查》:在英國第一則巨幅廣告中,茶被 ...

西元1637年,英國人首次出現在東方,當時一支由四艘船所組成的艦隊, 進入 ... 西元1644年過後不久,英國商人在廈門港定居,此處成為他們在中國的主要 ... 於 www.thenewslens.com -

#96.【荷兰海运】厦门到鹿特丹rotterdam海运费_船期【运费查询网】

厦门 到鹿特丹海运费-厦门到鹿特丹船期. 发布日期, 起运港-目的港, 船公司-中转港, 船期-航程, 20GP, 40GP, 40HC, 港口费用. 09月18日 2023年, 厦门到鹿特丹海运费 於 cnxia.yunfei89.com -

#97.船期表

分航线船期表(获取PDF格式船期表) 显示东方海外各航线船期表(每日更新) 航线图(获取地图) . 显示完整的航线详情. 我们的服务. 於 www.oocl.com -

#98.我要如何找到船期表? | 支援| 馬士基

在「船期表」頁面,您可以存取進階搜尋功能,其中包括:. 點對點會根據您所選的啟運港和目的港列出往返兩地之間的所有船班,以及詳細的 ... 於 www.maersk.com