周朝武則天的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬大勇寫的 儒家文明,最強大的統治工具:孔子思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。 和盧建榮的 死亡文化史:唐宋性別與婦女死後解放都 可以從中找到所需的評價。

另外網站武則天為什麼還要把大周朝還給李唐? - HOHO也說明:武則天 費盡心機改唐為周,登上女皇的寶座,為何在其晚年不傳位武氏以延續武周王朝,卻要還政於李唐王朝? 其主要原因在於以父系家長制為基礎的封建總 ...

這兩本書分別來自任性出版 和暖暖書屋所出版 。

國立臺南大學 國語文學系國語文教學碩士班 張清榮所指導 陳怡吟的 《吳姐姐講歷史故事》之開國帝王研究 (2015),提出周朝武則天關鍵因素是什麼,來自於吳姐姐講歷史故事、吳涵碧、兒童故事、開國帝王、英雄。

最後網站中國首位女皇不是武則天!她自封「文佳皇帝」、率農民起兵 ...則補充:唐太宗統治後期,朝內大行奢侈之風,部分地區的人民受到了較重的剝削和壓迫。 陳碩真的家鄉青溪位於今天浙江西北部,與安徽相鄰,土地肥沃,物產豐富,因而受到了官府更加 ...

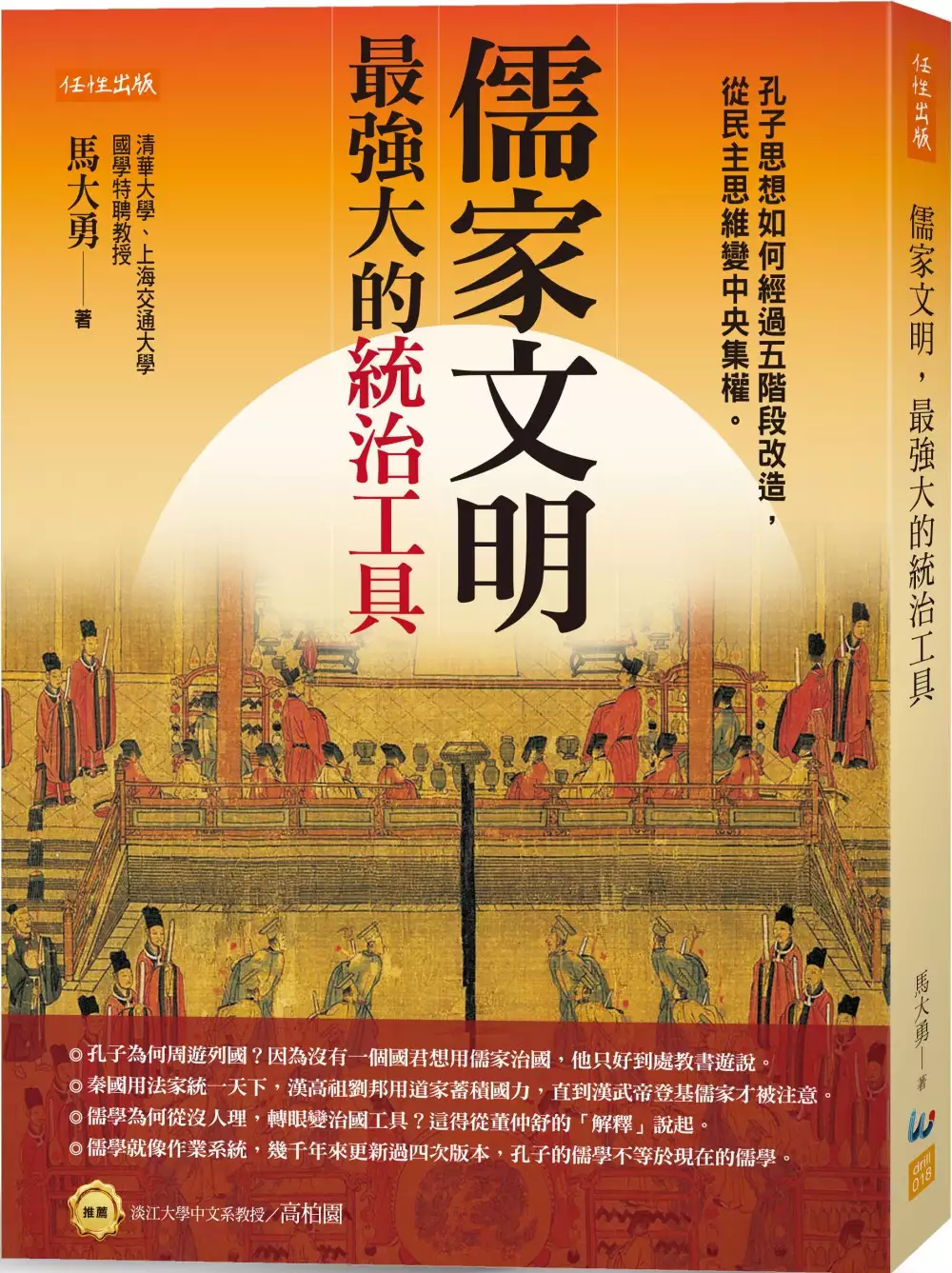

儒家文明,最強大的統治工具:孔子思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。

為了解決周朝武則天 的問題,作者馬大勇 這樣論述:

◎孔子為何周遊列國?因為沒有一個國君想用儒家治國,他只好到處教書遊說。 ◎秦國用法家統一天下,漢高祖劉邦用道家蓄積國力,直到漢武帝登基,儒家才被注意。 ◎儒學為何從沒人理,轉眼變治國工具?這得從董仲舒的「解釋」說起。 ◎儒學就像作業系統,幾千年來更新過四次版本,孔子的儒學不等於現在的儒學。 作者馬大勇,清華大學、上海交通大學國學特聘教授。 曾被推舉為最受歡迎的中文教授。 在本書中,他將儒家文明分為五個時期: 孔子奠基期、孟子成熟期、兩漢經學期、宋代理學期和明代心學期。 解析儒家思維是如何像電腦作業系統一樣,歷經四次的版本更新,

從原本的中庸之道、民為貴、君為輕的民主思想, 一步步變成君權神授,天人感應, 成為各朝代帝王穩固皇權的最佳推手。 就此儒學變成帝王學,開啟了千年以來人民為皇權奴隸的中央集權體制。 ◎孔子的儒學,是教你如何當君子 《論語》中,仁字出現了104次,禮字出現74次, 孔子的重要理念「中庸之道」,更成為宋元以後科舉考試的必讀書。 這個具有人道主義的思維,為何不被當時的統治者如春秋諸侯或秦國採納? 因為亂世中,做君子的好處太少,當小人能得到的利益比較多。 ◎孟子是民主思想的啟蒙者,但被後代皇帝刪掉了 孟子思想的最大亮點就是「民為貴,社稷次之,君為

輕」, 這套民主思維後來為何會消失? 因為明太祖朱元璋看到「君為輕」三個字,就把《孟子》一書狠狠摔地上, 刪節版《孟子》就此誕生,往後一百年,學生學到的孔孟儒學知識都是不完整的。 ◎因為董仲舒的「特殊解釋」,從此百家遭罷黜,皇帝獨尊儒術 秦國用法家思想滅六國一統天下,漢高祖劉邦用道家治國,修生養息, 兩大皇權都對儒家思維沒興趣,直到漢武帝劉徹時期, 董仲舒為了拍皇帝馬屁,重新解釋,儒術從此轉化帝王術。 他口中的儒教,跟孔孟闡述的儒學,哪裡不一樣?差在造神。 ◎宋元明清重新詮釋儒學,想當官者必讀四書 宋、元之後,孔子的《中庸》又重新被提起,

因為它教你用大學之道維持國家秩序。 儒學家朱熹更讓《四書集注》成為為官者的必讀聖書。 至於為什麼是宋朝與明朝,跳過了大唐盛世? 因為東漢黨錮之禍殺害許多知識分子,儒家文化走向低谷; 南北朝興盛佛教;至於唐朝則儒、釋、道並重。 直到韓愈寫的《原道》為儒家文明打下基礎,在宋代發揚光大。 打天下靠武力,龍椅要坐穩就靠統治, 儒家思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權, 而且延續千年「至今」不墜。 本書特色 儒學為何從沒人理,轉眼變治國工具?這得從董仲舒的「解釋」說起。 孔子的儒學,如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。 名人推薦

淡江大學中文系教授/高柏園

周朝武則天進入發燒排行的影片

《吳姐姐講歷史故事》之開國帝王研究

為了解決周朝武則天 的問題,作者陳怡吟 這樣論述:

《吳姐姐講歷史故事》是一套大家耳熟能詳的叢書,內容豐富,膾炙人口,其中針對各個朝代的開國帝王描寫更是透徹,引發筆者研究動機。文本中選定秦始皇嬴政、漢高祖劉邦、東漢光武帝劉秀、隋文帝楊堅、唐高祖李淵、大周朝武則天、宋太祖趙匡胤、元太祖鐵木真及明太祖朱元璋等九位君王為研究對象,除了辨析正史與故事的正確性與趣味性之外,更藉由開國帝王的事略洞察其如何成為英雄的冒險之旅。「緒論」概述研究動機與目的,從《吳姐姐講歷史故事》的文本中探討開國帝王神奇的誕生與個人的特質;第貳章則分就《吳姐姐講歷史故事》的書寫觀點與內容主題,探討其正向教育意義;「開國帝王事略」,概述各個開國帝王用賢為政的成功之道;「歷史性與兒

文性」藉由正史與《吳姐姐講歷史故事》的內容比較,探究歷史故事帶給兒童的趣味想像;「開國帝王的英雄之路」,洞察開國英雄的內心世界,如何由疑惑、堅定、成長而回歸國政。本研究的結論為:一、《吳姐姐講歷史故事》具有積極正向的主題,樹立兒童學習的典範;二、《吳姐姐講歷史故事》紀傳為主的內容,描述典範人物,可以陶冶兒童高尚的品德;三、《吳姐姐講歷史故事》趣味橫生的文學筆觸,豐厚兒童歷史的知識;四、憂國憂民的文人胸懷,涵養兒童愛國的情操;五、殷憂啟聖的開國帝王,啟迪兒童冒險的精神。

死亡文化史:唐宋性別與婦女死後解放

為了解決周朝武則天 的問題,作者盧建榮 這樣論述:

死亡文化存有豐富的性別文化訊息 夫婦同穴葬?異穴葬?葬祖墳? 從墓誌中記載的遺言和飾終之典 看性別如何影響喪葬抉擇? 「本土死後世界信仰」與「異邦式死後世界信仰」 鰥夫、寡婦,死後是否選擇相約泉下? 本書主題是死亡文化,在方法上運用新文化史「再現」的概念,以記錄拼湊「過去」事件的一小部分。從北魏末到北宋這段六百年的歷史,由於印刷術尚在萌芽,傳世文獻相當有限,虧得當時的人懂得利用石刻技術留下許多石刻史料,這之中墓誌是一大宗。 墓誌定型之後,文體多係貴族文學形式,即駢體文,敘事結構也有一定的套式,原是喪家至親好友看過後即被封存於墓中的私密文本。八世紀末葉以降,文體日益傾向散

文化,這與韓愈倡導的古文運動有關,這是本書重大發現之一。墓誌另一演變是從私密性生出公開性一路,此緣於喪家找名家寫誌,而傳抄、出版流通更廣。於是私密性墓誌成為文學革命的場域所在,塵世的文學場域仍是駢文的天下。 誌作者為死者生平敘寫的墓誌,再現了瀕死者在臨終場景與探視者互動的狀況,以及交待遺言和飾終之典。東漢以前,中國漢人社會只有一個死後世界,迨進入到五世紀之後的六百年則有兩個死後世界,供瀕死者抉擇。佛教進入中土之後,有愈來愈多人放棄原本固有本土死後世界信仰,改採異邦式、即死後陪侍佛祖的選擇,這對於婦女,特別是守寡有年者,吸引力尤其大,且比男性多得多,這是為何? 在唐代,本土死後世

界信仰畢竟仍居主流位置,講究的是夫妻合葬,以女子而論,最起碼要葬到夫家的家族墓園。要是子女依親長遺命,一不葬配偶墓旁、二不葬在家族祖墳所在,便會受到社會輿論壓力,令執行親長遺命的子女左右為難,不知如何是好。女性是否於死後掙脫性別不平等加諸其身的桎梏? 編輯說明 ◎封面圖片:「唐朝仕女圖」,永泰公主陵壁畫。唐中宗第七女李仙蕙(685-701),遭武則天賜死。中宗繼位後,追封永泰公主。公主陵墓宏大,陪葬品豐富,壁畫鮮豔生動。 ◎本書原名《北魏唐宋死亡文化史》,此為全新修訂版。

周朝武則天的網路口碑排行榜

-

#1.稱帝后武則天的國號是什麼?為何取為周

唐中宗復位,恢復唐朝舊制,武周這一朝代自然就此結束。公元705年十二月,武則天於上陽宮去世,享年82歲。在中國古代歷史上,以周為國號的朝代和國家有 ... 於 www.fflsw.com -

#2.女皇权谋:武则天为什么改唐为周?武周与周朝有什么关系?

武周与周朝有什么关系. (武则天剧照,扮演者:范冰冰). 那么,武则天“革唐命”后,为什么偏偏把国号定为“周 ... 於 k.sina.cn -

#3.武則天為什麼還要把大周朝還給李唐? - HOHO

武則天 費盡心機改唐為周,登上女皇的寶座,為何在其晚年不傳位武氏以延續武周王朝,卻要還政於李唐王朝? 其主要原因在於以父系家長制為基礎的封建總 ... 於 hoho.pub -

#4.中國首位女皇不是武則天!她自封「文佳皇帝」、率農民起兵 ...

唐太宗統治後期,朝內大行奢侈之風,部分地區的人民受到了較重的剝削和壓迫。 陳碩真的家鄉青溪位於今天浙江西北部,與安徽相鄰,土地肥沃,物產豐富,因而受到了官府更加 ... 於 www.storm.mg -

#5.武周_百度百科

武周(690年~705年)是武則天建立的朝代,為區別於歷史上先秦時期的周朝而稱為武周。武則天是中國歷史上唯一正統的女皇帝,正式掌權二十三年。弘道元年(683年), ... 於 baike.baidu.hk -

#6.武周- 维基百科,自由的百科全书

大周(690年10月16日-705年2月21日),是唐朝皇后兼中國史上唯一受正史承認的女皇帝武则天建立的朝代,為區别于历史上先秦的周朝而稱之為武周或南周。 於 zh.wikipedia.org -

#7.武周- 中國哲學書電子化計劃

大周(690年—705年)是唐朝皇后兼中國史上惟一受正史承認的女皇帝武則天建立的朝代,為區別于歷史上先秦的周朝而稱之為武周或南周。神龍元年(公元705年),張柬之等人 ... 於 ctext.org -

#8.武則天算不算是唐朝皇帝 - 櫻桃知識

2、其次,神龍政變之後,政治環境的變化,兒子唐中宗李顯等人心裡不願意承認武週一朝。武則天把皇位給李顯後。李顯則給母親尊號為“則天大聖皇帝”,後來,多次 ... 於 www.cherryknow.com -

#9.我外婆是武则天小说全文在线阅读 - 起点中文网

周朝 降临,女帝临天李安一头扎了进去,此时的大周,女皇登基,妖孽们在这新起的朝廷,肆意横行。女皇手下四大酷吏,第一面首,野心公主,第一才女,奸相义府,武家兄弟... 於 m.qidian.com -

#10.武則天什麼朝代? - 雅瑪知識

後自立為皇帝,定洛陽為都,改稱神都,建立武周王朝,神龍元年(705年)正月,武則天病篤,宰相張柬之發動兵變,迫使武氏退位,史稱神龍革命。唐中宗復辟,恢復唐朝,上尊 ... 於 www.yamab2b.com -

#11.武周— Google 艺术与文化

大周是唐朝皇后兼中国史上惟一受正史承认的女皇帝武则天建立的朝代,为区别于历史上先秦的周朝而称之为武周或南周。 於 artsandculture.google.com -

#12.武則天建立的周朝,為什麼不入正史? - 今天頭條

此前,為了建立武周王朝,登上權力巔峰,武則天不惜逼死親生兒子李賢,又先後將李顯和李旦兩子從皇位上趕下台,可以說做出了極大的犧牲。 於 twgreatdaily.com -

#13.稱帝后武則天的國號是什麼?為何取為周- 安安歷史網

武周(690年—705年)是武則天建立的朝代,為區別於歷史上先秦時期的周朝而稱為武周。武則天是中國歷史上唯一正統的女皇帝,正式掌權23年。 於 m.aalsw.com -

#14.武則天建立周朝後,唐朝算不算滅亡了? - GetIt01

不算(看見有人把王莽新朝與武周政權相提並論,實在忍無可忍!)歷史背景:公元683年高宗李治病逝,中宗李顯繼位是為唐中宗,公元684年武則天罷黜中宗,改立... 於 www.getit01.com -

#15.歷史上的報應和輪迴,細思極恐 - 3822808

大明朝的皇帝姓朱,把大明給滅亡的是造反起家的李自成,姓李的又把姓朱的江山給滅了。 趙匡胤逼迫七歲的後周天子柴宗訓禪位,建立了大宋。趙匡胤死後,其 ... 於 3822808.com -

#16.女君王武則天為什麼改國號為“周”,究竟是怎麼想的 - 優幫助

周朝 有一個國君叫姬武,但是後來這個皇帝的後代都慢慢改姓武,武則天就自稱自己是姬武的後代,而且西周有幾百年的歷史文化,武則天也希望唐朝可以像周 ... 於 www.uhelp.cc -

#17.為什麼武則天沒有製造出「西唐」和「東唐」?

讀中國歷史,我常常遇到很多不解的地方。例如中國史學家將來漢朝分為「西漢」和「東漢」,因為兩漢中間存在著王莾謀朝篡位而建立的新朝,但是,雖然武則天把唐的國號改為周 ... 於 www.creative-wisdom.com -

#18.透過《唐宮燕》,回看史上獨一無二的紅妝時代--人民網福建頻道

690年,武則天廢唐睿宗李旦,自號“聖神皇帝”,改國號為周。 ... 武則天的周朝在肇建之初就存在著這樣或那樣的問題,盡管她左右支招慘淡經營,其王朝也僅僅存在了15年。 於 fj.people.com.cn -

#19.武则天的周朝到底算不算历史朝代? - 吾爱诗经网

况且,武则天之后归还了李唐政权,政权重新回到了李家人的手里,唐朝也得以延续,因此来说,武周并不能真正算一个历史朝代。 特别声明:以上内容(如有图片 ... 於 www.52shijing.com -

#20.武則天的周朝到底算不算曆史朝代?-文史-拾貝文庫網

不過最終她還是歸還李唐,並且以李治皇后的身份與他合葬,而不是“武周皇帝”。 2.武則天建周朝. 為了這個周朝,武則天真的是費盡了心思,畢竟她面臨的與尋常的篡位 ... 於 wellbay.cc -

#21.每天資訊- 武則天為什麼要定國號為周?武則天為什麼要定國號 ...

武則天 定國號為“周”,不是他父親“周國公”的周,而是“周朝”的周——按武則天的說法,武氏一族為西周文王之後。周朝在歷史上延續了8個世紀,國祚最長,是 ... 於 iasui.com -

#22.武則天周朝是哪個朝代- 課文大全 - 國文班

除了上面這些提到的事情之外,武則天晚年還做了兩件影響很大的事:其中一件是決定誰來當她的繼位人。在698年的時候,她的侄子武承嗣和武三思多次指使大臣上奏,打算立武家 ... 於 www.guowenban.com -

#23.武則天周朝是哪個朝代 - 國語季

武則天周朝 是哪個朝代簡介:武則天周朝是哪個朝代的呢?關於武則天,我們看看下面的相關資料,瞭解一下吧!她是生於唐朝的,自建周朝. 於 www.guoyuji.com -

#24.武则天建立大周,唐朝就灭亡了吗? - 新闻

但武则天不是男性,而是从唐朝的皇后、皇太后变成周朝皇帝的,她的亲生儿子姓李不姓武。 武则天在退位的时候把皇位传给了他的儿子,并且在她临死时,自己 ... 於 new.qq.com -

#25.武周 - 中文百科知識

神龍元年(公元705年),張柬之等人發動宮廷政變逼迫武則天退位。中宗復位,恢復唐朝舊制。同年十二月,武則天於洛陽上陽宮去世,享年82歲。 基本信息. 於 www.easyatm.com.tw -

#26.武則天登基為皇帝後,為什麼立國號為「周」? - iFuun

自古至今,我國大大小小的朝代順延下來有20多個,各個朝代的過好都是不同的。其中以周國號的就有四個,分別是武王姬發建立的周朝、宇文覺建立的北周、 ... 於 www.ifuun.com -

#27.誰能推翻武則天?大唐第一國師答「5隻猴子」 預言竟成真了

在古代封建社會,武則天步步為營最終成功登上帝位,成為中國歷史上唯一一位女皇帝。曾有大臣問唐朝國師袁天罡,誰會推翻女帝?對此袁天罡回答道,「五 ... 於 www.ettoday.net -

#28.武則天稱帝時,為什麼定國號為「周」? | 尋夢新聞

武則天 十四歲時入後宮,為唐太宗才人,獲賜號「武媚」 。唐高宗李治去世後,武則天作為唐中宗、唐睿宗的皇太后臨朝稱制。天授元年(690年),武則天自立為帝,宣布改唐為周 ... 於 ek21.com -

#29.武則天建立的王朝為何叫「大周」?難道和周朝有關?答案在她 ...

武則天 建立的王朝為何叫「大周」?難道和周朝有關?答案在她姓氏. 2022年06月06日18:18 HKT. 690年九月壬午,「聖母神皇」武曌革唐為周,武曌也成了「聖神皇帝」。 於 inf.news -

#30.歷史在說謊─中國篇 - 第 44 頁 - Google 圖書結果

武則天,是中國歷史上唯一的女皇帝。她從一個才人一步步爬上皇后寶座,直到最後建立大周朝。登上帝位之後,她一方面消滅異己,一方面卻也勵精圖治。在她統治時期,大周社會 ... 於 books.google.com.tw -

#31.武周朝和唐朝是什麼關係 - 多學網

1樓:ai取個名真難. 沒本質區別,官僚制度還與唐前三帝一樣,只不過官僚與官署名稱改了改,行政措施與經濟措施一樣. 最大的區別也僅是名不一樣,武則天 ... 於 www.knowmore.cc -

#32.三國大本營- 歷史新天地

中宗復國登極之初,對於母親餘悸猶存,且礙於母子孝道,不願受以「五王」為首的親李唐派大臣挾制等原因,官方論調對武皇仍然極為尊崇,承認周朝是正統王朝,武則天的 ... 於 www.ylib.com -

#33.一80歲老頭來看她,武則天大怒:狄仁傑騙了我!

西元684年,隨著武則天開始主政,唐朝的皇室走了霉運。 先是剛登基才兩個月的唐中宗李顯被太后武則天廢掉,改立唐睿宗李旦。李顯. 於 chinesegbstandardsdownload.com -

#34.武周朝-哔哩哔哩_Bilibili

人文历史武則天政治上有多無能?武周虛假的萬國來朝(萬象神宮& 天樞) ... 影视杂谈大周朝危机四伏,武则天派兵到国界去镇压叛乱,同时狄仁杰去到事发地查明真想。 於 search.bilibili.com -

#35.武則天作為歷史公認的女皇帝,為何卻將李唐改為武周?

武則天 是中國歷史上唯一的一個正統的女皇帝,後來將唐朝改名為周朝。據研究,在我國的周朝時,周朝的國君為姬姓,周平王遷國都為洛陽,將西周改名為東周。 於 www.laoziliao.net -

#36.武周 - 求真百科

武則天 是該朝代唯一的皇帝。 武周仍然襲用唐制,武則天既是兩個唐朝皇帝的生母,死前恢復唐朝,故此歷史上一般把 ... 於 www.factpedia.org -

#37.武則天稱帝后為什麼要將國號改為周,跟歷史上的西周有關係嗎?

武則天 稱帝以後並沒有當唐朝的皇帝,而是把國號改成了周,做了周朝的開國皇帝,這是為什麼呢. 於 iemiu.com -

#38.古人們的醫道中醫中的玄學

胡醫師表示,牙周病的癥狀從中醫角度講,是胃 · 雞蛋還有這些不為人知的功效安眠養發抗失智 ... 司馬遷女兒嫁給了漢朝丞相隋文帝和武則天都是他後代. 於 m.soundofhope.org -

#39.容貌和才氣哪個對女人更重要 - Google 圖書結果

再據武周朝女皇武則天曾為織《璿璣圖》寫序歷代刊於圖前;又南宋女詩人錢唐幽棲居士朱淑貞所寫《璿璣圖記》,記述竇滔放逐流沙後,苻堅正在南圖滅亡東晉,想到竇滔文武才略 ... 於 books.google.com.tw -

#40.武則天改國號爲「周」,那「武周」爲什麼算是唐朝的一部分?

武周(690年—705年)是武則天建立的朝代,爲區別於歷史上先秦時期的周朝而稱爲武周。武則天是中國歷史上唯一正統的女皇帝,正式掌權23年。載初元年(公元 ... 於 ppfocus.com -

#41.武则天将唐朝的国号改为什么 - 天奇生活

武则天 将唐朝的国号改为“周”,定都洛阳。武则天开创了武周政权,是唐朝的皇帝之一。武则天原名武曌,为并州文水人,是唐朝至武周时期政治家,武周开国 ... 於 m.tianqijun.com -

#42.武則天的大周朝,為什麼不能傳之後世? - 九月問答

公元690年,武則天稱帝,改李唐為武周,自封武周皇帝,是中國歷史上唯一一位女皇帝。到公元705年,即武則天稱帝十五年後,她宣佈“禪讓”,由兒子李顯 ... 於 sepask.com -

#43.为何武则天的周朝没有进入正史?武周怎么灭亡的 - 趣历史

一为什么在唐朝中的周朝没有进入正史?自唐载初元年九月(690年)自号“圣母神皇”的武则天革“唐”命, 於 www.qulishi.com -

#44.武則天周朝

再說說武周朝,并沒有“改朝換代”。 其一武則天不算篡位,因為她沒有讓李唐皇帝禪位給她,比如王莽篡位,是讓當時的皇太子禪位給他;其二武則天繼續沿用的是唐朝的 ... 於 www.mapapple.co -

#45.武則天政治上有多無能?武周虛假的萬國來朝(萬象神宮& 天樞 ...

武則天 #武曌#中國女皇帝#神都洛陽#萬象神宮#天樞#武皇十萬宮廷樂舞影片章節:[00:00] 序[01:31] 文化大融合の唐王朝背景[02:44] 掌權第一階段:並稱二 ... 於 www.youtube.com -

#46.武則天建立的周朝,為什麼不入正史? - 小熊問答

因為武則天是李家媳婦,所以李唐王朝一直認為這是自己的家事,故武則天入《舊唐書。本紀》,所以在唐朝皇帝看來,武周屬唐朝歷史的一部分,不屬於獨立 ... 於 bearask.com -

#47.武周 - 快懂百科

武周(690年-705年)是武则天建立的朝代,为区别于历史上先秦时期的周朝而称为周。武则天是中国历史上唯一正统的女皇帝,正式掌权二十三年。弘道元年(683年), ... 於 www.baike.com -

#48.武則天以前在封國號時好象說過要尊奉周朝的什麼所以叫大周?

我看過董雲卿的武則天傳,上面是這樣說的:. 據說,周平王少子出生時,手上有個武字,因此,女皇便尊周平王少子為祖,把西周文王姬昌尊為始祖文皇帝。 於 www.guge.pub -

#49.靈魂通判 11 人長久(完) - Google 圖書結果

水芹想知道武則天當了皇帝後做了什麼嗎?陳奶奶突然有此一問姊妹淘時間開始了嗎?做了什麼?我乖乖追問西元六九○年天授元年武則天坐上龍椅後尊封周朝的周文王諡號文皇帝 ... 於 books.google.com.tw -

#50.日本君主以前不叫天皇!受武則天影響發揚光大 - 中國時報

不過隨著日本為朝鮮半島的問題與唐朝鬧翻,以及唐朝衰敗後,日本開始積極推動國有化運動,將從隋唐兩代學到的東西加以轉化,成為更濃厚的和風制度。同時 ... 於 www.chinatimes.com -

#51.武周 - NiNa.Az

庙号 谥号 名讳 在世时间 陵寝 - 齊聖皇帝; (武则天追谥) 姒啟 ? - 始祖; (武则天追尊) 文皇帝; (武则天追谥) 姬昌 前1152年-前1046年 德陵 睿祖; (武则天追尊) 康皇帝; (武则天追谥) 姬某 ? 乔陵 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#52.武周

大周(690年10月16日-705年2月21日),是唐朝皇后兼中國史上唯一受正史承認的女皇帝武則天建立的朝代,為區別於歷史上先秦的周朝而稱之為武周或南周。 於 www.wikiwand.com -

#53.歷史上的契丹人, 如今成為了哪個民族? 說出來有點不相信

在初時契丹內部分為八部,在唐朝時期,契丹還是個小部落,這個時候的契丹 ... 而就是這個李盡忠後來在武則天時期率領契丹八部率部起兵,原因就在於 ... 於 fengnew.org -

#54.女皇武則天選擇“周”為國號有何原因呢? - 歷史趣聞網

因為從公元690年的九月到公元705年的二月,皇帝姓武不姓李,國號是“周”不是“唐”,皇帝姓氏的改變,從客觀上來說就是改朝換代。唐朝這樣的情形與漢朝極為 ... 於 www.lsqww.com -

#55.武則天為什麼改國號為“周”? - 小鹿問答

此時的唐朝其實已經是武則天一個人的了,武則天已經完全可以領導整個天下,隨著自己的權利不斷擴大,以及身邊阿諛奉承的小人不斷地遊說,登上皇位,稱帝這件事,就像一顆 ... 於 deerask.com -

#56.武則天當皇帝時改國號為周,為什麼還是屬於唐朝的? - 晨露

雖然武則天開創了武周政權,但是後代還是把她認為是唐朝的皇帝之一。首先在武則天離開人世之前,她就主動要以皇后的身份和丈夫李志合葬,從這一點就可以看得出來,她 ... 於 www.chenlu.today -

#57.一塊石碑、三種歷史:《昇仙太子碑》折射的武周朝政治 - 典藏 ...

這塊碑設立於武周聖曆二年(699),一直是嵩山行旅以及考古訪碑的熱門景點,這自然是因為碑陽有一代女皇武則天的書蹟。相比起來,這塊碑的碑陰受到的 ... 於 artouch.com -

#58.武則天的生平

唐朝至武周時期政治家,武周開國君主(690年-705年在位),也是中國歷史上唯一的正統女皇帝、即位年齡最大(67歲)及壽命最長的皇帝之一(82歲)。武則天為荊州都督武士彟 ... 於 www.cathybreenforstatesenate.me -

#59.武則天的周朝為什麼15年就滅亡了? - 星期五問答

在中國封建社會里,男性的皇帝家天下,只可能存在一家一姓的政權,像唐朝就是李姓的李唐政權。武則天改“唐”為“周”,這個周朝照例應是武姓的武周政權。但 ... 於 friask.com -

#60.武則天建立大周,唐朝算不算滅亡

武則天 時期算不算唐朝,武則天建立大周,唐朝算不算滅亡,1樓曦月是的。從廣義是說的是的。不必要死扣武周來思考這個問題。 我給你舉一個例子讓你參考 ... 於 www.plate.wiki -

#61.歷史大翻案 - 第 153 頁 - Google 圖書結果

武則天 像年畫武則夭′直被後世文人詆毀,認為她魅惑君主、篡奪李唐二但卻忽略了武則夭優越的治國能力, ... 他們不願吃周朝糧食而餓死的故事 他遠進一步替武則天分析說二「況. 於 books.google.com.tw -

#62.唐朝女皇武则天的自我救赎 - 凤凰网历史

2020年3月16日 — 上优酷,看《国宝100》。今天讲女皇武则天的无字碑与除罪金简。 於 history.ifeng.com -

#63.為什麼河南人不說武則天建立的是周朝,而卻說是唐朝?

河南人(個別人)在承認中國歷史方面,一直堅持對自己有利原則,武則天本人最後都以“袝廟、歸陵、去帝號、以則天大聖皇后相稱”的政治交待,否定了“周 ... 於 beesask.com -

#64.誰推翻武則天?他預測5隻猴子竟成真 - 奇摩新聞

然而周朝的大臣們還是唐朝的老臣,他們意圖想推翻武則天,恢復李唐江山。然而,武則天實行鐵血的統治,讓大臣們不敢輕舉妄動,他們做了武周臣子一共15 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#65.歷史上的「武周」 - 愛下電子書

武則天 是中國歷史上唯一獲普遍承認的女皇帝,前後掌權40多年。武則天是該朝代唯一的皇帝。武周仍然襲用唐制,武則天既是兩個唐朝皇帝的生母,又在死前被迫恢復唐朝,故歷史 ... 於 tw.ixdzs.com -

#66.武则天周朝版图- 头条搜索

地理答啦:武则天到李隆基,盛唐时期的行政区划 · 上次说到唐朝,接下来说周朝--武周。哈哈~大周也是唐朝不... 武则天称帝于当年,下诏书将“州”改为“郡”,这样州县制. 於 m.toutiao.com -

#67.具有生命降雨解旱的稀世珍寶「玉龍子」(圖) - 看中国

此時,武則天發現唐玄宗一人靜靜坐在原地,從未上前去拿取供品,讓她覺得唐玄宗非常特別,對他說:「這個孩子未來應該會成為一名『太平天子』。」並命令人 ... 於 www.secretchina.com -

#68.女皇權謀:武則天為什麼改唐為周?武周與周朝有什麼關係?

(武則天劇照,扮演者:劉曉慶)武則天出身於商人世家,父親武士彠[yuē]是幷州文水(今山西文水)人,早年曾走街串巷賣過豆腐,後來靠做木材生意 ... 於 aijianggu.com -

#69.武周(武则天建立的政权) - 搜狗百科

武周(690年—705年)是女帝武则天所建立的朝代,国号为“周”,为区别于历史上其他周朝而称武周,是世界历史上唯一受到万国纪功颂德的王朝。 公元690年,武则天在皇室百 ... 於 baike.sogou.com -

#70.武周朝周朝皇帝列表及簡介 - QQzovo

求武則天大周地圖-武則天地圖大周 ,讓我們趕快一起來看一下吧!. 1.西周的重大事件是什么. 1,最終周武王取得了戰爭的勝利。 下面是有周朝武王伐紂的歷史意義,奪取 ... 於 www.speendyman.me -

#71.滿朝二五仔,但臣對女帝忠心耿耿 - 小說狂人

七國分秦,武周居中。 ... 朝堂之外秦王李世民、燕王朱棣、楚王桓溫為國戍邊、勞苦功高。 ... 第24章董卓的拳拳報國之心 · 第25章中2少女武則天 · 第26章拉兄弟1把 ... 於 czbooks.net -

#72.武則天傳 - 第 320 頁 - Google 圖書結果

... 綱目》書中對武則天痛加責罵,甚至指武武唐朝滅亡,還有十五個皇帝,全都是武則天的嫡傳後代,他們都不能貶抑白己的母親或祖母,也不能指武則天的周朝是「偽朝」,所以, ... 於 books.google.com.tw -

#73.武則天國號

武則天 在只有十四歲的時候就進入了皇宮,被唐太宗封為才人並且賜號為武媚,在唐高宗時期被封為昭儀,後來成為武曌,中國歷史上唯一的一位正統的女皇帝,是唐朝至武周時期 ... 於 guide-epargnes.be -

#74.武則天稱帝後為什麼要將國號改為周,跟歷史上的西周有關係嗎?

武則天 是我國歷史上唯一一位女皇帝,原名武珝,“珝”是一種玉的名字, ... 武則天稱帝以後並沒有當唐朝的皇帝,而是把國號改成了周,做了周朝的開國 ... 於 daydaynews.cc -

#75.武則天為何選擇「周」字為國號?並非偶然,背後藏著一個歷史 ...

研究武則天時有個問題很值得注意:武則天為何選擇「周」字為國號?她改變了唐朝的歷史走向,改個國號本來沒什麼稀奇,但女皇登基要面臨的阻力很大, ... 於 read01.com -

#76.武則天若想武周朝繼續,應該傳位於太平公主 - 雪花新闻

武則天 搶了兒子的皇位,當上女皇帝后,面臨一個嚴峻的問題,傳位於誰?她的侄子武承嗣等人天天在她耳朵邊說她兒女的壞話,說他們姓李,是外姓人, ... 於 www.xuehua.us -

#77.【歷史的轉換期3】750年 普遍世界的鼎立 - Google 圖書結果

在武則天易唐建周的唐周革命催化下,玄宗朝的前期孕育出了開元之治與盛唐文化。雖然玄宗否定武則天周朝的正統性,政治上卻深受武則天的影響。玄宗效法武則天的明顯事例, ... 於 books.google.com.tw -

#78.武则天登基称帝后,为什么要改国号为“周”呢?_历史 - 搜狐

武周(690年—705年)是武则天建立的朝代,为区别于历史上先秦时期的周朝而称为武周。在称帝时,武则天将国号从“唐”改为“周”,之所以不继续使用唐朝的 ... 於 www.sohu.com -

#79.周朝歷史-新人首單立減十元-2022年6月 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有176件周朝歷史相關的商品在售。 ... 正版2018甲骨文叢書:武曌羅漢著武則天時代宗教世界武媚唐史研究中國歷史女皇帝周朝社會科學文獻出版社 ... 於 world.taobao.com -

#80.武則天建立周朝成為女皇,為什麼還要把皇位還給李家?

2018年4月6日 — 到690年,武則天67歲時,改唐為周,自立為帝,定洛陽為都,稱「神都」,建立武周王朝。從14歲到67歲,她在政治漩渦中隱忍了53年,才建立自己的王朝,如果 ... 於 kknews.cc -

#81.武周- 维基百科,自由的百科全书 - KFD.ME

大周(690年10月16日-705年2月21日),是唐朝皇后兼中国史上唯一受正史承认的女皇帝武则天建立的朝代,为区别于历史上先秦的周朝而称之为武周或南周。 於 wiki.kfd.me -

#82.武則天稱帝改國號為周,那這時期還屬於唐代嗎 - 鯉魚網

雖然武則天開創了武周政權,但是後代還是把她認為是唐朝的皇帝之一。首先在武則天離開人世之前,她就主動要以皇后的身份和丈夫李志合葬,從這一點就可以看 ... 於 www.carp.pub -

#83.武周| 中國歷史朝代 - 曉茵萬事通

武周(690年~705年)是武則天建立的朝代,為區別于歷史上先秦時期的周朝而稱為武周。武則天是中國歷史上唯一正統的女皇帝,正式掌權二十三年。 弘道元年(683年), … 於 siaoyin.com -

#84.周朝武則天、周朝幾年、商朝皇帝在PTT/mobile01評價與討論

在周朝武則天這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者chordate也提到最近在他版看到有人主張中國南朝梁的圍棋勝負規則和現代圍棋規則差異很大(眾所周知現代日式計目和中國 ... 於 blockchain.reviewiki.com -

#85.一代女皇不叫武则天也不叫武曌更不叫武媚娘 - 手机嘻嘻网

武则天从未打算将皇位传给武家,将皇位归还李唐也是无奈之举,她是打算让自己儿子改姓武,继承自己创建的武周朝。武则天利用武家巩固皇位,并未真心想 ... 於 www.xixik.com -

#86.武則天是哪個朝代的,武則天屬於哪個朝代的皇帝? - 小蜜網

“政啟開元,治巨集貞觀。” 4樓:匿名使用者. 唐朝,武則天建立武周算是篡權,她是唐高宗的皇后,因為武則天非常喜歡權利, ... 於 www.bees.pub -

#87.武周之前的前唐和后唐明明就是两个完全不相干的朝代 - 知乎

我看某个历史讲座里谈到武则天一朝,说当时武周朝很多重臣把武则天看成是一个替丈夫和儿子代管唐王朝的女性,等她故去自然政权就会回归李氏。 於 www.zhihu.com -

#88.武則天一生最倚重狄仁傑,為何只封了他三品官?其實是我們弄 ...

所以在武則天的朝堂里,湧現了一批非常有名的酷吏,例如周興、來俊臣等人。在除掉反對她的人之後,武則天要做的就是建立屬於自己的勢力集團。 而武則天 ... 於 freestandardspecification.com -

#89.武則天當皇帝時改國號為周,為什麼還是屬於唐朝的

在中國封建社會裡,男性的皇帝家天下,只可能存在一家一姓的政權,像唐朝就是李姓的李唐政權。武則天改唐為周,這個周朝照例應是武姓的武周政權。 於 www.locks.wiki -

#90.武则天专题- 故宫历史网

武曌,即武则天,并州文水(今山西省文水县)人。唐朝至武周时期政治家,武周开国君主(690年-705年在位),也是中国历史上唯一的正统女皇帝、即位年龄最大(67岁)及 ... 於 www.gugong.net -

#91.誰能推翻武則天?大唐第一風水師預言5隻猴子竟成真 - 三立新聞

然而周朝的大臣們還是唐朝的老臣,他們意圖想推翻武則天,恢復李唐江山。然而,武則天實行鐵血的統治,讓大臣們不敢輕舉妄動,他們做了武周臣子一共15 ... 於 www.setn.com -

#92.幾個儒家士大夫的一面之詞,就打倒了武則天這個不可一世的女人

武則天 是周朝的締造者,而周朝延續的前提就應該是姓武的人當皇帝。武則天不是沒有考慮過廢掉李唐的皇嗣,而改立武氏子孫。她剛剛臨朝稱制,就把唐中宗 ... 於 www.thenewslens.com -

#93.武周| 刺客教條中文維基 - Assassin's Creed Wiki

武周(690 – 705),中国古代封建王朝之一,是唐朝皇后兼中国史上唯一受正史承认的女皇帝武则天建立的朝代,为区别于历史上先秦三代的周朝而称之为武周。 武周朝从李家 ... 於 assassinscreed.fandom.com -

#94.史地類篇名: 女皇統治的武周作者

在中國政治歷史上,曾有過許多女性垂簾聽政,但只有武則天一人打破傳. 統男尊女卑的觀念,成為史上唯一的正統女皇帝。最近看了一部有關武則天的. 影片,她廢除唐朝, ... 於 www.shs.edu.tw -

#95.度心術:洞穿人心的御人智慧 - Google 圖書結果

事典諂媚主上的薛懷義唐朝武則天掌權時代,有一個叫做馮小寶的人, ... 武則天就順應天命,改唐朝為周朝,封賞薛懷義和法明等人。那部偽造的《大雲經》就公布天下, ... 於 books.google.com.tw -

#96.考古中國丨沉睡千年漆盒再現解開亡國王子的傳奇一生 - 天天頭條

另一個好消息是,咸亨元年(670年),唐朝為瞭牽制不斷擴張的吐蕃,派薛仁貴率軍出兵河源地區,並一路護送吐谷渾部回歸故地。 武則天時期,慕容智封爵 ... 於 www.60tw.com