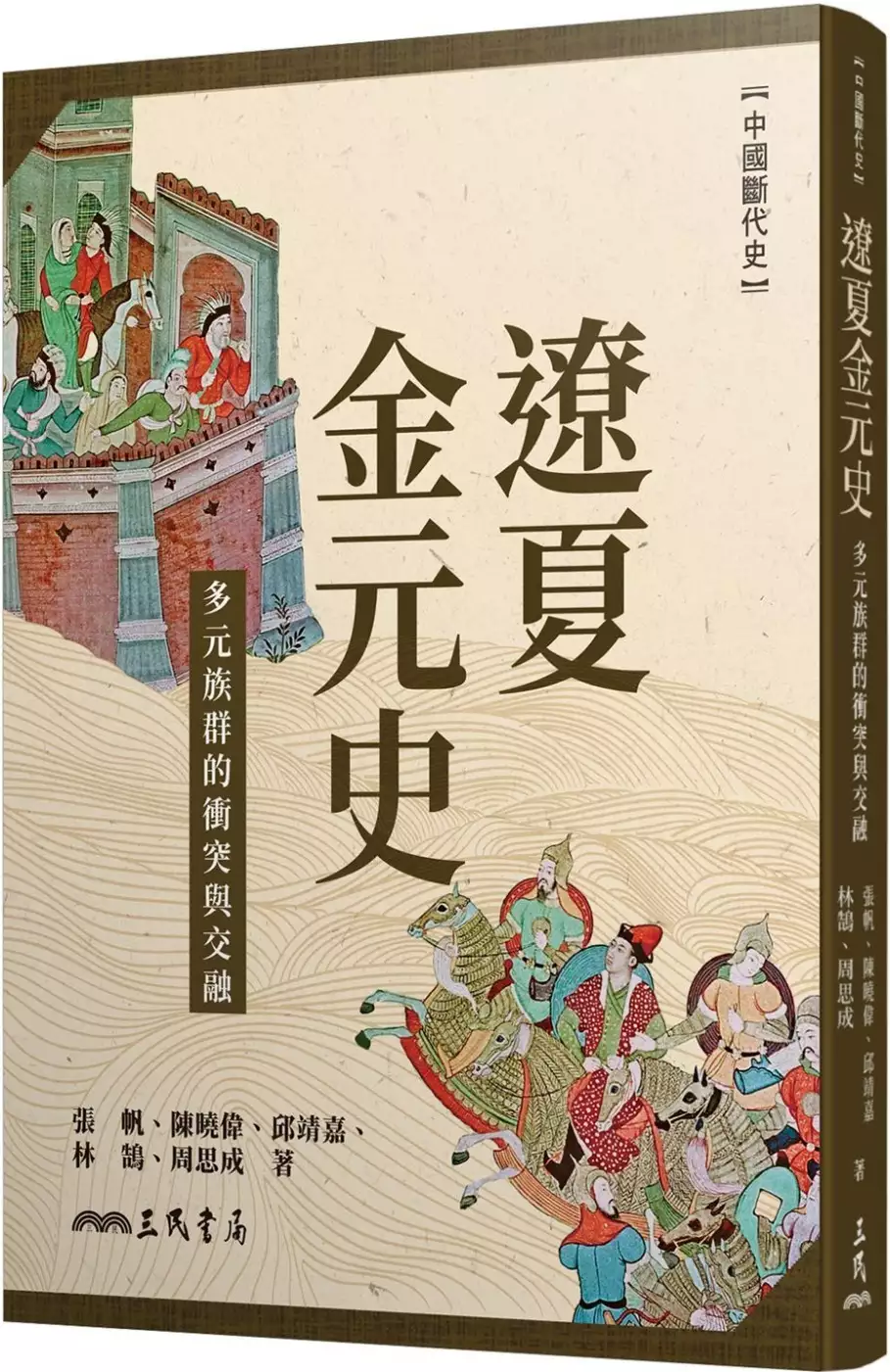

東周滅亡原因的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張帆,陳曉偉,邱靖嘉,林鵠,周思成寫的 遼夏金元史:多元族群的衝突與交融 和高伯雨的 晚清遺事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站劉秀明明是開國皇帝,為何使用「漢」國號,甘願只做個中興之 ...也說明:漢朝分為西漢和東漢,在西漢滅亡之後,東漢崛起,東漢第一個開國皇帝便是 ... 其實真正的原因是在於他們封建王朝體制內的一個核心理念,那就是受命於 ...

這兩本書分別來自三民 和新銳文創所出版 。

國立雲林科技大學 漢學應用研究所 王世豪所指導 曾嚴奭的 五代時期王閩的建立及繼位問題 (2021),提出東周滅亡原因關鍵因素是什麼,來自於閩國、王潮、王審知、繼位紛爭。

而第二篇論文國立臺北大學 歷史學系 陳俊強所指導 洪正浩的 中晚唐國家政策下的宦官與佛教 ──以功德使與會昌滅佛為中心 (2021),提出因為有 唐代、佛教、功德使、宦官、會昌滅佛的重點而找出了 東周滅亡原因的解答。

最後網站中國24個朝代滅亡原因(一) - ZH中文网則補充:武王姬發乘勝追擊,一路攻打到朝歌城,商纣王自知無路可逃,最終在鹿台放火自焚了,商朝由此滅亡。第三周王朝分爲西、東周這兩個時期,從前1046年到 ...

遼夏金元史:多元族群的衝突與交融

為了解決東周滅亡原因 的問題,作者張帆,陳曉偉,邱靖嘉,林鵠,周思成 這樣論述:

突破中國史框架,用更為廣大的視角 審視過去被視為「外族」、「征服王朝政權」的遼夏金元 馳騁草原的馬上民族從部落聯盟走向專制王朝,這樣的轉變,如何撼動了東亞乃至全世界? 在中國歷史上,北亞草原散居著不同的游牧民族,他們以部落聯盟的姿態與南方中原王朝或交往、或征戰,長久以來被視為邊塞的不安定因子,是被稱作「胡」、「虜」的「化外之地」。直到十世紀,這樣的局勢出現了歷史上未曾有過的變化。 本書以遼、西夏、金、元四個政權為主體,試著突破以往中國史的框架,剖析這些游牧族群如何建立帝國體制、施行統治技術,以及經過長期的衝突與交融,呈現兼容多元族群的帝國特色,並對後來的明清政治發展造成深

遠的影響。 ▎游牧民族的世界 北亞草原上的游牧民族,經過長時間的發展,建立起部落聯盟的政治型態。為了生存所需,他們與南方農耕族群時有貿易互動,卻又時而發起侵奪行動,因此被中原王朝視為邊境擾動的不安要素,甚至貶抑其為無文化可言的「化外之民」。 十世紀初,耶律阿保機躍馬持弓,建立東抵怒海、北絕大漠的「大契丹國」。騎兵鐵蹄不僅踏破中原邊防,策馬的長鞭聲更鼓動党項、女真、蒙古相繼崛起,呼嘯著游牧民族統略中土、席捲世界的時代已然來臨! ▎多元帝國的統治 要統治一個廣納多族群的大帝國,「治天下」豈是容易之事!於是這些征服者創制自己的文字,既用以書寫自身的文化與歷史,也翻譯來自不同

族群的文化結晶。無論是西夏文的佛經、女真文的論語、八思巴文的碑刻,都深刻地記錄著帝國璀璨的多元文化。 除了文字語言外,大帝國更延攬來自不同民族的人才,還採取因地制宜的統治措施,在不同族群保留自身社會生活的同時,又可以為政府輸入新鮮的血液,構建出富有活力的多元帝國。 ▎跨界的亞洲史視野 有別於漢人傳統的王朝更迭史,或者中國史、日本史的國別史,遼夏金元為亞洲史提供了真正的跨界視野。北亞民族所建立的多元帝國,跨越了原有的民族、國家、文化邊界,其統治的人民,無論其生活型態是游牧或農耕,信奉的是佛教、道教、基督教還是伊斯蘭教,都在廣袤的帝國之中得以接觸。中亞的商人能夠在漢人的城市中做生意

,西藏的僧侶進到蒙古草原弘法,西亞的教士出現在太平洋畔的港口。 游牧民族的帝國,不但是打開中國史到亞洲史的門扉,更是連結亞洲史與世界史的橋樑。 本書特色 1. 由張帆等五名專家學者合作編寫,為市面上少見的遼夏金元史專業著作。 2. 帶領讀者重新認識游牧民族及其創建的國家、王朝,見證北亞草原、內亞帝國的多元民族互動,建立跨文化的開闊視野。 3. 符合108課綱的趨勢,將中國史放入東亞史,以更為多面向的方式理解歷史。過去被視為「外族」、「征服王朝政權」的遼夏金元,不再只是以武力入主中原的政權,更是擁有自己的傳統社會、文化脈絡的國家,存在於多元並立的東亞世界。 齊聲推薦

劉祥光 國立政治大學歷史系教授 陳昭揚 國立臺灣師範大學歷史學系副教授 徐欣薰 高中歷史教師 好評推薦 Cheap 百萬訂閱歷史頻道Youtuber 「遼夏金元四個王朝,都是中國歷史上少數民族建立的王朝,這些國家有自己的語言與文字,與中原文化相異甚遠。各國家與民族間的互動,有許多有趣的議題,值得一讀。」 蔡偉傑 深圳大學人文學院歷史系助理教授 《從馬可波羅到馬戛爾尼:蒙古時代以降的內亞與中國》作者 「本書由中國大陸遼夏金元史領域的中青年學者合作撰寫,採擷了各種正史、政書、傳記與文集,涵蓋政治、法制、經濟、宗教與文化等主題,能反映編著者對這

些朝代的認識。對於學生或一般入門者來說,也有助於提綱挈領,快速掌握重要史實,是目前最新的遼夏金元史入門書。」 許守泯 國立成功大學歷史系副教授 「本書對於遼、夏、金、元諸朝的發展,提供簡明扼要、淺顯易懂的認知,有助於吾人理解非漢政權的歷史地位與重要性,可以多元角度看待歷史發展,是一部作為普及歷史知識好書。」 海中雄 中華民國蒙古文化協會理事長、媒體專欄作家 「此書以優美易懂的文字寫出邊疆民族建立的王朝歷史,讓臺灣讀者能輕鬆地走入知性之旅。」

東周滅亡原因進入發燒排行的影片

眼眸如同研磨過的黑曜石,

臉上時常掛著一抹殘忍到完美的微笑。

肉體可怕到即使是空手也能輕易把敵人撕碎。

看到他卻甚至能產生美感的,

有著人形的妖獸————

平安時代的僧人,陰陽師。

也被稱為道摩法師,僧道滿。

與平安時代最強的術士安倍晴明競爭的怪人。

身高/體重:200cm·110kg

出處:『宇治拾遺物語』『安倍晴明物語』『蘆屋道滿大內鑑』、阿茲特克神話、斯拉夫神話等

地域:日本

屬性:混沌·惡 性別:不明

眾所周知五角星是安倍晴明的紋章,在志摩好像也被叫做道滿印呢。啊,這麼說來就能叫做道滿晴明紋啦!哎呀!

並非守護人們的英雄,而因為用毒辣的手段加害於人,

用自身的滅亡給世間帶來平安而被分類為反英雄。

一說曾企圖用詛咒殺害當時的掌權者藤原道長。

與從屬於政府機關陰陽寮的安倍晴明不同,蘆屋道滿是僧人,某種意義上也可以說是「在野」的。

當初兩人似乎是互幫互助的關係……不知從何時開始道滿把陰陽寮以及晴明視作敵人,每事必爭。在神秘色彩濃厚的平安時代的日本,鑽研術式的兩人的激烈衝突一定是相當厲害的吧。

另外,若把傳說中的逸話當真,

道滿曾死去過很多次。

在本作設定中,蘆屋道滿把伯道上人的秘術偷為己物,在生前就獲得了疑似不死的肉體。

Alterego・蘆屋道滿與曾經存在過的陰陽師・蘆屋道滿是似是而非的存在。

在作為Alterego成立的時候,他把三位神靈及惡靈納入自己的靈基,成為了高等從者。

納入的三位神靈及惡靈如下。

第一位是阿茲特克神話的女神伊茲帕帕洛特爾。

第二位是斯拉夫神話的惡神切爾諾伯格。

第三位是平安時代日本的怨靈「惡靈左府」。

在本作中的蘆屋道滿明確地與安倍晴明所守護的「都城」與「人們」為敵。

以深喑五行之道,有時甚至能操縱自然(神明)的超越者自居,嘲笑微不足道的東西,嘲笑脆弱無常的東西,嘲笑腳踏實地過日子的芸芸眾生。

喜歡為了娛樂而踐踏人的自尊和信念。

(因而被女武藏厭如蛇蠍)

為了能以Alterego的職階現界,與過去實際存在的蘆屋道滿的人物像並非完全相同,而是將其一個側面誇張地加以表現。

不過,根據Caster・紫式部的說法,曾經的道滿也是一位妖异怪人。

『狂瀾怒濤·惡靈左府』

階級:B 種類:對都市寶具

有效範圍:1~80 最大捕捉:400人

Kyourandotou Akuryousafu。

再現了為了咒殺當時的掌權者藤原道長所布下的,等同於把都市本身殺死的驚天動地的大咒術。要是能完成的話都市轉瞬間就化為廢墟,人們會遭遇不幸,大街上餓死的人的屍骨將堆積如山吧。當然,掌權者也會覆滅。

當使用作為寶具的詛咒時,會臨時地召喚與Alterego的道滿融合的左大臣藤原顯光的怨靈「惡靈左府」。因此,術式的成功概率將極大幅度地上升。

最後遮天蔽日的暗黑的太陽,既是道滿傲睨一切,惡劣品性的具現化,也是作為融入Alterego的要素的黑暗神伊茲帕帕洛特爾,黑色神切爾諾伯格的假想複合顯現。

被迦勒底召喚的Alterego・蘆屋道滿,對自己曾作為「異星之神」的僕從活動並每每與迦勒底敵對的事實都不記得了————他是如此行動的。

當被問到為何以能獲得生前不曾有過的多種力量的Alterego被召喚的原因,就會用「哎呀呀我也不清楚呀」來搪塞過去。

當然。

這些都是謊言。

他毫無疑問就是曾與迦勒底敵對的Alterego・Limbo。他有著想要將自己作為暗黑的太陽閃耀的道滿的記錄,而被迦勒底召喚。

這到底是因為與迦勒底結了緣而出現了陰差陽錯的事故呢,還是只要能出力就不問出處的泛人類史的選擇呢,抑或是Alterego・蘆屋道滿「就那樣吧」的期望呢。 (此外,並沒有做過英靈的期望將會如何影響召喚及現界的驗證。)

#FGO #蘆屋道滿

五代時期王閩的建立及繼位問題

為了解決東周滅亡原因 的問題,作者曾嚴奭 這樣論述:

五代時期南方諸國中,閩國是標準的外來政權,是由光州(今河南潢川縣)王氏所建立,雖屬外來政權,但政權卻非常穩定。國力在諸國中非常弱小,但仍維持五十餘年。其統治者對宗教非常的崇信,因此歷任統治者對於宗教的供奉上,都耗費巨資,也對其貨幣政策有著不少影響。但真正造成閩國滅亡的因素,並非來於外敵,雖然亡於南唐。可事實上,更大的問題來自於自身的內鬥,內鬥的起因,則是圍繞在繼位問題上。自王審知後,閩國歷任統治者,都因繼位發生了流血政變,也因政變的關係,造成統治者對宗室的不信任,常有誅殺宗室的情況發生,宗室又不想被殺,唯有發動政變,如此就造成閩國內部的混亂,以至於引來外敵的入侵,先有吳越後有南唐,最終造成閩

國的滅亡。

晚清遺事

為了解決東周滅亡原因 的問題,作者高伯雨 這樣論述:

《晚清遺事》內容極為豐富,可謂琳瑯滿目,美不勝收,而由於篇幅過大,因此分為正、續編出版。 書中提及的人物有龔定盦、袁子才、王湘綺、曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞、張謇、載灃、端方、夏壽田、羅振玉、哈同、曾紀芬、陳三立、譚嗣同、吳保初、丁惠康、辜鴻銘、胡雪巖、袁世凱、張佩綸、彭玉麟、翁同龢、瞿鴻禨、李文田、寶竹坡、吳樾、楊崇伊、咸豐皇帝、慶親王、康有為、徐世昌、清道人、盛宣懷、冒鶴亭、溥心畬、溥雪齋、溥傑、嵯峨浩等等。涵蓋的範圍非常廣,有皇帝王公大臣、疆吏大員、名士才子、財閥讒臣、富商烈士、王孫畫家等等不一而足。 而如曾國藩、左宗棠、李鴻章、張之洞、張謇、辜鴻銘、王緗綺、

溥心畬等人更同時有多篇文章來描述他們,從不同的角度切入,讓你能做一更全面的觀照。 本書特色 彙集數十位作者親歷親聞,真實而有根有據,不同凡響。 文筆粲然,可讀性極強,近身觀察,視角獨特!

中晚唐國家政策下的宦官與佛教 ──以功德使與會昌滅佛為中心

為了解決東周滅亡原因 的問題,作者洪正浩 這樣論述:

宦官權勢被認為是中晚唐政治上的重要問題。在宗教方面,宦官不但出任管理佛道等宗教事務的功德使,當中也有許多佛教信徒。然而宦官既崇信佛教,對佛教的護持應不遺餘力,卻仍發生打擊佛教的行動──「會昌滅佛」(842-846),令人好奇宦官在滅佛中的角色究竟為何?本文試圖透過法律與中央衙司層面討論唐代對佛教的管理,並且在信奉佛教又擔任功德使的背景下,重新審視會昌滅佛時宦官之立場。 在唐代尊崇道教的方針及寺院經濟的影響下,除了對佛教採取壓抑的政策,也從法律著手加強對宗教的控制。唐律中存在對道士、僧尼的特別規範,像是「稱道士女官」(總57)與「盜毀天尊佛像」(總276)皆顯示道士、僧尼及其戒律始終被擺

在王朝的律令秩序之下。 唐初對於佛教管理也展現其抑佛的傾向,將崇玄署歸於鴻臚寺之下,隱含佛教為外來之意。武則天則拉高佛教地位,將僧尼隸屬祠部,不再強調佛教的外來性。玄宗時期,使職被予以重用,其中佛教事務也另設功德使來管理。貞元四年(788),德宗復設功德使,並由宦官充任,從墓誌材料來看,許多宦官與其家屬都信奉佛教。故在信佛以及受皇帝信任的背景下,宦官長期壟斷功德使一職。 透過《入唐求法巡禮行記》可藉圓仁視角分析會昌滅佛的經過,其中顯示除了以往佛教對經濟影響的因素外,武宗個人意志也主導滅佛行動展開。在會昌滅佛的參與者中往往談及宰相李德裕,但在民間史料中又見李德裕不反佛的紀錄,可見李德裕非純粹

基於信仰原因而參與滅佛。中晚唐宦官本因透過功德使有管理僧尼的權力,但是仇士良與楊欽義都無法阻止武宗滅佛,顯示宦官的權力始終來自於皇帝,宦官實際上只能將皇帝的旨意付諸實行。

東周滅亡原因的網路口碑排行榜

-

#1.东周灭亡后,没人复国原因揭秘 - 中国历史

1.1、周朝灭亡的根本原因是其制度不能适应社会的发展。周朝实行的分封制。分封了许多诸侯国,周王室实际上直接统治的地区只有国都附近一小片区域。其他 ... 於 www.jzlishi.com -

#2.《春秋》:运筹帷幄之中,决胜千里之外 - 3楼猫

是尊王攘夷侍奉圣上,抑或是灭亡周室一统天下? ... 或许《春秋》是处在抢先体验版的原因,笔者开局楚国和晋国,都有山贼盗匪或其他国家进攻,可以说 ... 於 game.3loumao.org -

#3.劉秀明明是開國皇帝,為何使用「漢」國號,甘願只做個中興之 ...

漢朝分為西漢和東漢,在西漢滅亡之後,東漢崛起,東漢第一個開國皇帝便是 ... 其實真正的原因是在於他們封建王朝體制內的一個核心理念,那就是受命於 ... 於 9freeebook.com -

#4.中國24個朝代滅亡原因(一) - ZH中文网

武王姬發乘勝追擊,一路攻打到朝歌城,商纣王自知無路可逃,最終在鹿台放火自焚了,商朝由此滅亡。第三周王朝分爲西、東周這兩個時期,從前1046年到 ... 於 www.zhdate.com -

#5.东周灭亡后为什么没有人重新复国_华夏历史 - 弘扬传统文化

1.1、周朝灭亡的根本原因是其制度不能适应社会的发展。周朝实行的分封制。分封了许多诸侯国,周王室实际上直接统治的地区只有国都附近一小片区域。其他 ... 於 ls.siyuetian.net -

#6.各朝代灭亡原因,这才是真正学历史! - BQ Realty Group

是中国历史上继商朝之后的一个世袭王朝,分为“西周”(公元前1046年-前771年)与“东周”(公元前770年-前256年)两个时期。西周由周武王姬发创建,定都镐京和丰京,成王 ... 於 www.bqrealtygroup.com -

#7.東周滅亡後,為什麼周王室後人沒有復國,重新建立 ... - 八卦問答

東周 不能復國的原因,先要看東周滅亡的原因:. 1。周朝滅亡的根本原因是其制度不能適應社會的發展。周朝實行的分封制。分封了許多諸侯國,周王室實際 ... 於 baenx.com -

#8.周怎麼滅亡的,周王朝是怎麼滅亡的? - 極客派

東周滅亡 。不過,東周滅亡以後,周王室又建立了兩個小國,東周國和西周國。 後來都被秦國滅掉。 一、西周滅亡的原因. 1、周穆王以後,周朝逐漸衰微, ... 於 www.jipai.cc -

#9.西周滅亡的原因,戰國竹簡改寫認知,難怪東周諸侯敢殺周天子

根據史記記載,周幽王荒淫無度,寵愛冷面美女褒姒,想要廢嫡立庶,廢除太子姬宜臼而立褒姒之子姬伯服,後來又經常以點燃烽火戲弄諸侯的方式, ... 於 www.60tw.com -

#10.東周滅亡後,為什麼周王室後人沒有復國,重新 ... - 小蜜蜂問答

周朝滅亡的根本原因;是奴隸制世襲統治(分封制)已不符合歷史發展要求,封建制王朝統治(郡縣制)的替代必定要發生,東周已失去存在的政治基礎,這是 ... 於 beesask.com -

#11.周朝滅亡原因的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD

經歷. 17 代31 王(共510 年)後,末代. 君王商紂王於牧野之戰被周武王擊敗而亡。 滅亡原因:. 1、商朝後期,絕大多數奴隸主貴族的生活奢侈腐朽,而且對待奴隸十分殘酷 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#12.歷史上東周是因何滅亡的?是誰把東周滅亡的 - | 陽光歷史

周朝最後一任君王姬延在位期間,周王室已經十分衰弱,他所統治的地盤只有三四十座城池,3萬多人口。還分成「東周」和「西周』,兩部分由東周公和西周 ... 於 suntw.net -

#13.商鞅变法前的秦国,真像电视剧《大秦帝国》里那样落后不堪吗?

但是我们再看看秦国,熟悉东周历史的读者都知道,秦国和楚国都是被中原诸侯国视为边野之地 ... 夏朝灭亡的原因,被史书隐藏得太深,夏桀果然被冤枉了. 於 sunnews.cc -

#14.【先秦歷史】激怒秦國周王朝的徹底滅亡- 書人書事- 橙新闻

不過一來能力有限,二來內部糾紛頻頻,所以縱觀整個東周時代,也找不出幾個算得上有能力的周天子。其直接結果就是,周朝的統治越來越走向滅亡的深淵。 於 www.orangenews.hk -

#15.周朝灭亡东周灭亡原因是什么很后一个皇帝是谁 - 资讯新闻

周朝灭亡:东周灭亡原因是什么?最后一个皇帝是谁?秦始皇东周灭亡周赧(nǎn)王听信楚孝烈王,以天子名义召集六国出兵伐秦,因六国不配合而. 於 new.dshei.com -

#16.40. 中國史上各朝代滅亡原因不可勝數,請問:(甲)西周(乙)東周 ...

中國史上各朝代滅亡原因不可勝數,請問:(甲)西周(乙)東周(丙)秦(丁)西漢(戊)東漢(己)西晉(庚)唐(辛)宋(壬)明。回顧上述朝代中有幾個朝代是因外患入侵而滅亡? (A)二個 於 yamol.tw -

#17.歷史上東周是被誰滅亡的?怎麼滅亡的? - 現在回答

東周 延續於西周,始於周平王遷都,公元前770年,周平王在秦、晉等諸侯的 ... 東周是被秦國所滅的,其滅亡的根本原因在於分封制,周天子分封天下諸侯 ... 於 www.answernow.life -

#18.東周滅亡後是哪個朝代 - 國語季

東周 國為西周國的兄弟國,亦是從周王室分裂出來的小國。其始封君為東周惠公。關於這位東周開國君主的身份、東周國分裂的原因存在不同說法。一曰東周惠公是 ... 於 m.guoyuji.com -

#19.西周滅亡與東周建立的原因是什麼?為什麼東遷後周 ... - 老资料

這就是西周滅亡以及東周建立的原因。說到底,實力的衰落,才是周王室衰落 ... 周王室的精銳軍隊,幾乎損失殆盡。東周建立後,周平王面對複雜的局面,也沒能做出太多改變。 於 www.laoziliao.net -

#20.西周滅亡與東周建立的原因是什麼?為什麼東遷後 ... - 歷史百科網

西周滅亡與東周建立的原因是什麼?為什麼東遷後周王室會徹底衰落?介紹:公元前770年,周平王在諸侯的護衞下,將國都遷至洛邑,東周的歷史自此拉開 ... 於 www.lsbkw.com -

#21.中国历朝历代灭亡原因:中华王朝五路千年轮回

夏商与西周,东周分两段;. 春秋和战国,一统秦两汉;. 三分魏蜀吴,二晋前后沿;. 南北朝并立,隋唐五代传;. 於 m.news.xixik.com -

#22.商周灭亡原因辨析 - 中国考古

对于商周两个政权的灭亡原因的讨论,由来已久,这也是中国以史为鉴的政治 ... [xiii] 李亚农:《西周与东周》,P106――115,上海人民出版社,1956年。 於 www.kaogu.cn -

#23.這才是真正的「學歷史」!中國各朝代「滅亡原因」 - 理財寶

與“東周”(公元前770年-前256年)兩個時期。 西周由周武王姬發創建,定都鎬京和豐京,. 成王時期營建洛邑;西周末年,. 於 www.cmoney.tw -

#24.大眾文化新論 - Google 圖書結果

東周滅亡,上述的兩種群體合流,演變為「俠」。司馬遷的《遊俠列傳》是關於俠文化的第一篇專門著作。在該列傳前面部分,司馬遷闡述了「俠」存在的社會心理原因:世事變幻, ... 於 books.google.com.tw -

#25.東周最後一位皇帝,是誰將東周滅亡了呢? - 每日頭條

周赧王姬延是周朝最後一任君王,於公元前314至公元前256年在位,統治周朝58年。 為什麼他在位59年毫無建樹,還成了亡國之君?原因其實很 ... 於 kknews.cc -

#26.東周後面是什麼朝代秦國統一六國的原因是什麼 - 男士髮型

周朝是有兩個時代,一個是周文王姬昌建立的西周,西周滅亡之後又迎來東周,東周一共分了兩個部分一個是春秋一個戰國,在春秋時期割據勢力是非常多,有 ... 於 www.meixingnan.com -

#27.各朝代滅亡原因,這才是真正學歷史/李自成-大順政權

其中東周時期又稱“春秋戰國”,分為“春秋”(春秋五霸:齊桓公、晉文公、秦穆公、楚莊王、吳王闔閭)及“戰國”(戰國七雄:齊、楚、燕、魏、韓、趙、秦)兩部分。周王朝存在的 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#28.周朝灭亡的原因是什么 - 故宫历史网

一、周穆王以后,周朝逐渐衰微,由于周围戎狭的不断侵扰,王朝陷入长期的战争之中,国力消耗很大,不得不加重对民众的剥削,国内矛盾日益尖锐。有的贵族也 ... 於 www.gugong.net -

#29.東周國怎麼滅亡的- 經驗知識

東周 是被秦國所滅的,其滅亡的根本原因在於分封制,周天子分封天下諸侯而立國,最多時天下共有100多個諸侯國,由於諸侯國眾多,東周本身又走向衰弱, ... 於 zhizhiguan.com -

#30.周朝是怎麼滅亡的?

秦國於是輕易地收取九鼎和其他珍寶,並且未立新王,東周滅亡,同時宣告著歷時八 ... 周朝滅亡的原因: ... 歷史上,把周王朝劃分西周和東周兩個時期:. 於 www.locks.wiki -

#31.秦朝短短十幾年就滅亡,真是因為暴政嗎?從歷代大文豪的評論

中唐之後,出現了一篇深刻的文章,分析秦亡的教訓,就是柳宗元的《封建論》。甚麼是「封建」?就是將土地分封給諸侯,由於分封出土,皇帝的權力就不會那麼集中;相對的,郡 ... 於 www.storm.mg -

#32.东周灭亡后是哪个朝代 - 语文迷

东周 国为西周国的兄弟国,亦是从周王室分裂出来的小国。其始封君为东周惠公。关于这位东周开国君主的身份、东周国分裂的原因存在不同说法。一曰东周惠公是 ... 於 www.yuwenmi.com -

#33.東周朝為什麼滅亡? - 雅瑪知識

周朝為什麼滅亡? 1.西周滅亡的原因:周幽王不思治理國家,對諸侯失信,貪圖女色2.東周滅亡的原因:奴隸制瓦解,周天子勢力衰落,諸侯勢力逐漸強大,滅掉了周王室。 於 www.yamab2b.com -

#34.愛故事.歷史05-58 東周( 春秋) - 楚莊王問鼎中原 - Player FM

歷史05-60 東周( 春秋) - 楚莊王滅陳攻鄭|| 楚莊王為了爭霸天下,先是滅陳, ... 面子是人給的,臉是自己丟的,什麼原因,造成晉國從霸主的神壇退下… 於 player.fm -

#35.中國各朝代滅亡原因總結「上」 - 資訊咖

常識:中國古代朝代的順序夏—商—周【西周】【東周:春秋戰國】—秦—西漢—東漢—三國兩晉南北朝—隋—唐—五代十國—北宋—南宋—元—明—清此外還有一個口訣不 ... 於 inf.news -

#36.周朝之後的朝代是什麼,周朝是怎麼滅亡的周朝是什麼時候

你說的是西周嗎? ... 東周又分為:春秋和戰國. ... 秦朝(前221年~前207年)是由戰國時期的秦國發展起來的中國歷史上第一個大一統王朝,秦人的祖先大費是黃帝 ... 於 www.bees.pub -

#37.東周滅亡的根本原因是什麼? - 中國熱點

公元前256年,秦破洛邑,殺周赧王,東周滅亡. ... 東周滅亡的根本原因是什麼? ... 周郝王成為東周最後一個皇帝,而他在位了59年,巧的是在他執政的第57年,諸侯列強 ... 於 chinahot.org -

#38.周朝为何分西周和东周,东周为何分春秋与战国,读完此文全 ...

周朝为何分西周和东周,东周为何分春秋与战国,读完此文全明白了,春秋,诸侯国, ... 西周灭亡的原因,战国竹简推翻史记记载,难怪东周诸侯敢杀周天子. 於 www.163.com -

#39.东周(中国历史朝代)_百度百科

东周 的前半期,诸侯争相称霸,称为春秋时代;公元前453年,韩赵魏三家联手灭智氏家族后 ... 到东周灭亡(公元前256年)35年后的秦始皇元年(公元前221年)为战国时期。 於 baike.baidu.com -

#40.中國各朝代滅亡原因,

清)各朝代滅亡的原因總結。 ... 其中東周時期又稱“春秋戰國”,分為“春 ... 王東遷至雒邑有功,被封為諸侯,秦開始建國,佔領東周王室在關中的領地。 於 home.nutn.edu.tw -

#41.周朝滅亡的原因周朝為何滅亡呢 - 歷史大講堂

周朝滅亡的原因周朝為何滅亡呢,周朝是中國歷史上繼商朝之後的朝代,是中國第三個也是最後一個世襲奴隸制王朝,前後延續近八百年,那麼周朝是如何滅亡 ... 於 www.inhistory.cc -

#42.西周灭亡的原因,战国竹简改写认知,难怪东周诸侯敢杀周天子

西周灭亡之后,“诸侯乃即申侯而共立故幽王太子宜臼”,太子姬宜臼继位,史称“周平王”,看到成为废墟的镐京,周平王东迁洛阳,由此开启了东周历史。 於 www.sohu.com -

#43.東周怎麼滅亡的東周如何滅亡的(經驗) - 靚麗網

東周 怎麼滅亡的東周如何滅亡的推薦:1、東周是被秦朝所滅。周襄王十七年(前635年),發生子帶之亂,周襄王不能平,求救於晉文公,文公誅叔帶, ... 於 liangliwang.com -

#44.宝镜:读史札记 - Google 圖書結果

《周纪》并没有记述周朝的全部历史,而是从东周威烈王二十三年(前403年) ... 《资治通鉴》的《周纪》写的是周朝的灭亡史,探讨的是周朝从兴盛走向衰落直至灭亡的原因。 於 books.google.com.tw -

#45.周朝灭亡的原因是什么?周朝是怎么灭亡的 - 历史典故

「周平王」宜臼只得将都城迁到洛邑,史称「平王东迁」,东周开始,西周灭亡。 东周灭亡. 1、天子直辖的“王畿”,在戎狄不断袭扰和诸侯不断蚕食下,大大 ... 於 m.lllst.com -

#46.名存實亡的東周,為何能堅持到戰國末期才被滅亡? - 文學文史

公元前256年,周赧王五十九年,王病逝,西周公國(東周正統王氏)被秦昭襄王所滅,後由東周公國(周王室分裂出的小國),代理行使周天子權利。 於 m.fqsjw.com -

#47.秦滅東周後,周天子後代結局如何?或死或發配

周武王姬發始建周朝後,分為西周和東周時期。鎬京陷落後,西周正式滅亡。好在周平王往東遷徙,定都在如今的河南洛邑,東周時代正式開始。 於 www.gushiciku.cn -

#48.東周春秋時期到底有多少國家?學者:如果地圖全顯示

周朝#東周#春秋#戰國#商朝#夏朝張廷玉真實歷史:和《雍正王朝》不同, ... 被1人3個月剿滅 youtu.be/0zE6CVMosCY 朱元璋殺胡惟庸的真正原因是什麼? 於 sharo-argun.ru -

#49.周朝是怎麼滅亡的 - Sazzad

我們知道周朝分西周和東周兩個階段,首先我們來說下西周是怎麼滅亡的,大部人說是因為周幽王烽火戲諸侯引起的,當然這也是其中一部分原因,我認為有以下原因:. 於 www.quedpr.me -

#50.東周滅亡後,為什麼周王室後人沒有復國? - GetIt01

1.周朝滅亡的根本原因是其制度不能適應社會的發展。周朝實行的分封制。分封了許多諸侯國,周王室實際上直接統治的地區只有國都附近一小片區域。其他 ... 於 www.getit01.com -

#51.为什么西周灭亡之后东周没有出现一位像样的明君让国家重新 ...

政治家最怕的就是失去基本盘,这也是马杜罗宁可让全国饿肚子,也不愿改善和西方的关系,大力整顿石油企业的原因。 西周的灭亡,绝不是“幽王烽火戏诸侯”,那么简单, ... 於 www.zhihu.com -

#52.西周東周和春秋戰國關係 - 百聞網

但周幽王卻絲毫不在意,最終在內外交加的困境中,被犬戎攻破了鎬京,而周幽王也被殺死,導致周朝滅亡,確切地說是西周的滅亡,這一年是公元前771年。 於 uobai.com -

#53.周朝國祚有着近八百年曆史周朝滅亡的原因是什麼

首先,是因為周王朝統治政策的失敗,才導致了滅亡。 根據史料記載,商朝商紂王暴虐,周武王帶領族人討伐,之後建立了周王朝。建國 ... 於 www.aalsw.com -

#54.王安石文集(3册) - Google 圖書結果

《黍离》《麦秀》从来事,且置兴亡近酒缸——当年东周的大夫和殷朝的旧臣悯伤故国,眷恋旧都, ... 历史上王朝的衰亡都不是偶然的,骄奢淫逸就是必然灭亡的原因。 於 books.google.com.tw -

#55.西周滅亡后,東周存在了515年,為何一直沒能統一天下?他們 ...

西周 滅亡 后, 東周 存在了515年,為何一直沒能統一天下?他們在幹嘛? 29,388 views29K views. Feb 13, 2021. 256. Dislike. Share. Save. 於 www.youtube.com -

#56.商鞅变法前的秦国真的像电视剧《大秦帝国》里那么落后吗?

熟悉东周历史的读者都知道,无论是秦国还是楚国,都被中原诸侯国视为边疆国家。 ... 这就是商鞅变法遭到秦官员反对,但最终被秦孝公批准的原因。 於 sunnews.site -

#57.西周灭亡后,东周还持续了那么多年,为何周王室没人能一统 ...

其实烽火戏诸侯只是西周灭亡的原因之一,还有一个原因是周幽王打算改立褒姒为王后,并废掉了原来的王后申氏。结果,前老丈人申侯不愿意了,伙同外族 ... 於 c.m.163.com -

#58.周朝灭亡的原因是什么? - 简书

幽王的儿子「宜臼」即位时,关中遭受兵火洗劫,残破不堪,犬戎又不时前来骚扰。「周平王」宜臼只得将都城迁到洛邑,史称「平王东迁」,东周开始,西周灭亡 ... 於 www.jianshu.com -

#59.800年的周朝灭亡原因不是秦始皇,是一头牛和铁器 - 手机搜狐

周王朝分为西周和东周,西周的灭亡,则是因那个历史上很出名的周幽王,那个烽火戏诸侯的周幽王。随着幽王和自己的儿子伯服都被犬戎杀死之后,西周也就彻底的覆灭了。 於 m.sohu.com -

#60.周朝灭亡:东周灭亡原因是什么最后一个皇帝是谁? - 趣历史

东周灭亡 周赧(nǎn)王听信楚孝烈王,以天子名义召集六国出兵伐秦,因六国不配合而告失败。网络配图公元. 於 www.qulishi.com -

#61.東周後面是什麼朝代秦國統一六國的原因是什麼 - 爵士範

周朝是有兩個時代,一個是周文王姬昌建立的西周,西周滅亡之後又迎來東周,東周一共分了兩個部分一個是春秋一個戰國,在春秋時期割據勢力是非常多,有 ... 於 m.jueshifan.com -

#62.周朝是怎么灭亡的? - 新浪

我们知道周朝分西周和东周两个阶段,首先我们来说下西周是怎么灭亡的,大部人说是因为周幽王烽火戏诸侯引起的,当然这也是其中一部分原因,我认为有 ... 於 k.sina.cn -

#63.中國各朝代滅亡原因,讓孩子看看,這才是真正的學歷史!!

周王朝是中國歷史上繼商朝之後的一個世襲王朝,分為“西周”(西元前1046年-前771年)與“東周”(西元前770年-前256年)兩個時期。西周由周武王姬發創建, ... 於 tpmtc105.pixnet.net -

#64.兩極世界理論: 在世界歷史的進化結構中發現 通往共產主義之路

東周 時期,諸侯的土地及其人民被這些大族分割,使得東周後半期諸夏各國“政逮於大夫”。 ... 不知道有國君,所謂“家臣也,不敢知國” - 91 - (二)諸侯國的滅亡原因。 於 books.google.com.tw -

#65.历史上东周是被谁灭亡的?怎么灭亡的? - 头条问答

历史上东周是被谁灭亡的?怎么灭亡的?:东周延续于西周,始于周平王迁都,公元前770年,周平王在秦、晋等诸侯的护送下,从镐京(今西安)迁都到洛邑(今洛阳)。两周. 於 wukong.toutiao.com -

#66.東周滅亡是因為周赧王無視這一規律,而現代還有人繼續這樣的錯

周赧王時期的周朝已十分衰弱了,那麼周赧王為什麼還要去攻打秦國呢?其主要原因有兩點。 東周滅亡是因為周赧王無視這一規律,而現代還有人. 1、報仇. 於 twgreatdaily.com -

#67.同样因外敌入侵而灭亡,为何东晋、南宋能立足,而东周却只是 ...

同样因外敌入侵而灭亡,为何东晋、南宋能立足,而东周却只是傀儡. 曹孟德是也2020-07-13 08:46. 公元前771年周幽王被犬戎和申侯 ... 这也是他们能有效统治的重要原因。 於 sa.sogou.com -

#68.人教版七年级上册历史期末达标测试卷.doc - 原创力文档

... 标尺,其中②处对应的朝代是( ) A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.东周4. ... 末农民起义在中国农民战争史上占有重要地位,这次起义爆发的根本原因是( ) ... 於 max.book118.com -

#69.歷史朝代滅亡的原因(3)周王朝 - 壹讀

周王朝分為西、東周這兩個時期。從前一零四六年到前七七一年,屬於西周時期。前七七零年到前二五六年屬於東周時期,兩個時期呢一共七百零九年傳承國君 ... 於 read01.com -

#70.東周衰落的主要原因,竟然是因爲周王室太大方了

東周 從平王東遷,到至周赧王五十九年,秦滅西周國,周赧王病死,秦奪九鼎,東周王朝滅亡,歷時515年。東周又分爲兩個時期,前半段被稱爲春秋時代, ... 於 ppfocus.com -

#71.800年的周朝滅亡原因不是秦始皇,是一頭牛和鐵器 - iFuun

周王朝分為西周和東周,西周的滅亡,則是因那個歷史上很出名的周幽王,那個烽火戲諸侯的周幽王。隨著幽王和自己的兒子伯服都被犬戎殺死之後,西周也就徹底的覆滅了。 於 www.ifuun.com -

#72.周朝灭亡的原因是什么?周朝是怎么灭亡的 - 历史随心看

「周平王」宜臼只得将都城迁到洛邑,史称「平王东迁」,东周开始,西周灭亡。 东周灭亡. 1、天子直辖的“王畿”,在戎狄不断袭扰和诸侯不断蚕食下,大大 ... 於 lishisxk.com -

#73.西周為何會滅亡,而東周又是如何建立起來的? - 小熊問答

西周為何會滅亡,而東周又是如何建立起來的? 西周滅亡原因:天災人禍,人禍大於天災. 1、地震、旱災等自然災害使人民 ... 於 bearask.com -

#74.周朝灭亡的时候最后一个周天子是谁?有可能力挽狂澜吗?

周王朝虽然号称有八百年的历史,但是实际上从东周时期开始,周天子就已经 ... 到底是什么原因,春秋战国那么多代周天子竟然没有一位可以力挽狂澜,重 ... 於 www.52shijing.com -

#75.東周- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

東周 (前770年至前256年),是自周平王東遷以後對周朝的稱呼,相對於之前國都在鎬京的時期即西周。東周也是「春秋時代」的開始。 於 zh.wikipedia.org -

#76.東周滅亡后,為什么周王室后人沒有復國,重新建立北周或南周?

東周 不能復國的原因,先要看東周滅亡的原因: 1.周朝滅亡的根本原因是其制度不能適應社會的發展。周朝實行的分封制. 於 www.youmelive.com -

#77.歷史上東周是被誰滅亡的?怎麼滅亡的? - 劇多

東周 是被秦國所滅的,其滅亡的根本原因在於分封制,周天子分封天下諸侯而立國,最多時天下共有100多個諸侯國,由於諸侯國眾多,東周本身又走向衰弱,而 ... 於 www.juduo.cc -

#78.东周灭亡的根本原因是什么? - 腾讯新闻

公元前256年,秦破洛邑,杀周赧王,东周灭亡。 公元前246年,秦王政(即秦始皇嬴政)即位。他任用尉缭、李斯等人,加紧统一的步伐,用金钱收买六国 ... 於 new.qq.com -

#79.東周是怎樣滅亡? - 小鹿問答

東周 是指公元前770年周平王東遷洛邑,到前256年被秦所滅為止的歷史階段。東周分為春秋時期和戰國時期。從周平王元年(公元前770年)到周敬王四十四年(公元前476年)為春秋 ... 於 deerask.com -

#80.周朝怎么灭亡的周朝是被谁灭了的 - 天气预报

周朝灭亡原因:周幽王贪玩乐、宠奸臣、不思朝政,因此引起百姓强烈不满。 ... 周朝分为西周(前1046-前771年)和东周(前770年-前256年)两个时期。 於 www.tianqi.com -

#81.西周滅亡後,東周為何再也沒有強盛過? - 飛飛歷史網

所以,東周在春秋戰國幾百年的時間裏之所以沒能中興的原因是多方面的,領土面積的萎縮、經濟實力和軍事實力的下降、以及地理區位的極度劣勢和自身威望下降 ... 於 www.fflsw.com -

#82.东周是被谁灭亡的 - 初三网

东周 是公元前256年被秦国所灭,其灭亡的根本原因在于分封制,周天子分封天下诸侯而立国,最多时天下共有100多个诸侯国,由于诸侯国众多,东周本身又走向衰弱, ... 於 www.chusan.com -

#83.西周滅亡的原因,戰國竹簡改寫認知,難怪東周諸侯敢殺周天子

根據史記記載,周幽王荒淫無度,寵愛冷麪美女褒姒,想要廢嫡立庶,廢除太子姬宜臼而立褒姒之子姬伯服,後來又經常以點燃烽火戲弄諸侯的方式, ... 於 readmop.com -

#84.東周是怎麼滅亡的東周滅亡介紹

東周 是怎麼滅亡的東周滅亡介紹簡述:1、公元前256年,被秦國滅。2、周赧王八年(公元前307年),秦國借道東周攻打韓國,周人兩邊都不敢得罪, ... 於 sssnf.com -

#85.中国历史读这本就够了 - Google 圖書結果

大臣阿谀好利,不为百姓为君主;举国上下人心所背,危机四伏,这才是西周灭亡的真正原因。西周灭亡是历史的必然,烽火戏诸侯只不过是一个催化剂,加剧了它的灭亡, ... 於 books.google.com.tw -

#86.源于一项古老的制度,周朝灭亡后曾复国,并且享国400年

公元前256年周朝最后一个君主,周赧王病逝,便正式宣告东周灭亡了。 名存实亡却死而不僵的东周王朝. 事实上周朝进入东周之后, ... 於 www.bilibili.com -

#87.存在791年的周朝如何滅亡的,秦統六國程序中,周天子結局如何

... 與秦同級別,而周赧王代表的才是周王室,應該以周赧王去世,東周滅亡作為周朝滅亡的時候,也就是公元前. ... 根本原因就是在於分封制。 於 aijianggu.com