金像獎資格的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林良,管家琪,陳木城,黃女娥,張劍鳴,馬景賢,蔡惠光,陳昇群,林良寫的 孩子的第一套節日故事讀本(二版) 和SteveAlpert的 讓全世界認識宮崎駿:一個外國人在吉卜力工作室的回憶都 可以從中找到所需的評價。

另外網站今年金馬獎將放寬報名資格,數位電影非華語發音都可以參賽也說明:男孩」、「奇蹟的夏天」為了參賽,必須由數位轉為膠卷底片,所以金馬執委會昨天開會決定放寬報名資格。不只紀錄片,導演許鞍華在香港金像獎大放異彩的 ...

這兩本書分別來自國語日報 和行人所出版 。

國立東華大學 中國語文學系 須文蔚所指導 黃翔的 臺灣報導文學理論批評史研究 (2021),提出金像獎資格關鍵因素是什麼,來自於台灣報導文學理論批評史、源流論、文類論、作者論、作品論、創作方法與方法論、影響論。

而第二篇論文東吳大學 中國文學系 鍾正道所指導 鄧翔靖的 國軍文藝金像獎小說研究(1965–2021) (2021),提出因為有 國軍文藝金像獎、國軍文藝、文學獎、戰鬥文藝的重點而找出了 金像獎資格的解答。

最後網站金像獎2022 柯煒林6年前已出道仍獲提名新人入圍資格係點訂?則補充:根據第40屆香港電影金像獎的參選資格及評選規則,對於「新晉導演」獎的參選資格有5點,其中包括1)參選人必須是持有香港永久性居民身份證的香港居民, ...

孩子的第一套節日故事讀本(二版)

為了解決金像獎資格 的問題,作者林良,管家琪,陳木城,黃女娥,張劍鳴,馬景賢,蔡惠光,陳昇群,林良 這樣論述:

節日故事1:年節《年獸阿儺》 1.〈年獸阿儺〉 劈哩啪啦,鞭炮響,過年了! 傳說中,「年」是愛吃人的怪獸。穿紅衣、放鞭炮,是為了嚇跑可怕的年獸。其實,年獸和人類之間,有個天大的誤會…… 2.〈將軍站門〉 過年時,在門前貼上新的門神畫像,據說可以護佑一家平安。門神叫做什麼名字?為什麼長得那個樣?這個典故,和一個夜夜做噩夢的皇帝有關…… 節日故事2:元宵《元宵姑娘》 1.〈元宵姑娘〉 你知道最早的「元宵」不是指湯圓,而是漢朝一個小宮女的名字嗎?傳說元宵姑娘做的湯圓特別好吃,卻因為思念家人,總是邊做邊掉眼淚。聰明的大臣東方朔,想出了一個妙計…… 2.〈天

燈照平安〉 從前年關快到時,山賊總會趁著家家戶戶忙著採辦年貨,出來打家劫舍,村民們為此苦惱不已。所幸,長老找到了傳說中的山洞,並巧妙的化解了災禍…… 節日故事3:清明《媽祖林默娘》 1.〈媽祖林默娘〉 小小臺灣,就有五百多座媽祖廟,媽祖生日更是每年的重要慶典。傳說,媽祖出生時就跟別的小孩不一樣:一直到滿月都沒有哭過,所以取名「默娘」;十三歲時已經精通法術、醫術,還會預測天氣…… 2.〈寒食與清明〉 寒食節是清明節的前身,同樣都有「慎終追遠」的意義。每逢寒食節,家家戶戶一個月內不能生火燒煮食物,只能吃冷食。這樣的習俗是怎麼來的? 節日故事4:端午《鍾馗捉鬼》

1.〈鍾馗捉鬼〉 鍾馗因為長相凶惡,受封為「驅魔大神」,鬼怪見了他都害怕。唯獨山中惡鬼「厚臉皮大王」,仗著自己一張厚臉,天不怕地不怕──鍾馗會用什麼妙計收服他呢? 2.〈白蛇傳奇〉 白蛇化成了人形,嫁給心愛的許仙。夫妻倆過著平靜的日子,直到端午節這天,白蛇喝多了雄黃酒,一不小心…… 節日故事5:七夕《牛郎織女的鵲橋》 1.〈牛郎織女〉 牛郎織女是夜空中閃爍的星星,也是中國最美麗的愛情故事。傳說中,孤兒牛郎得到神牛的幫助,娶了玉帝的女兒──織女為妻。夫妻倆原本快樂的住在天宮裡,卻因為貪戀玩樂而荒廢工作。震怒的玉帝只好…… 2.〈巧姑娘的鵲橋〉 巧姑娘遺傳了父親的

好手藝,對針線活兒特別有天賦。「乞巧」那天,她展示了費時一年才完成的鵲橋圖。這幅精巧的鵲橋圖,發揮神奇的力量,實現了巧姑娘的心願……… 節日故事6:中元《目連救母》 1.〈目連救母〉 你知道中元節除了祭拜「好兄弟」,也是提醒我們「盡孝道」的節日嗎?佛門弟子目連用「神通眼」找到正在地獄受苦的母親,老法師指點目連,要救母親,只有一個方法…… 2.〈小鎮的搶孤手〉 搶孤到底在搶什麼?為什麼要在鬼月結束前舉行呢?小鎮男孩樹仔代表家族參加「搶孤」活動,好不容易搶得獎品,不料卻引起了家族紛爭…… 節日故事7:中秋《月餅裡的祕密》 1.〈月餅裡的祕密〉 中秋節月餅,竟然成

為漢人打倒韃子的祕密武器?「吃月餅可以避邪,如果覺得好吃就照著做。」收到月餅的人都得到這樣的口信。這代表什麼意思呢? 2.〈吳剛砍桂樹〉 年輕聰明的吳剛,學什麼都沒有耐心,最後決定學作神仙,逍遙自在。神仙師父要吳剛先把月亮上的桂樹砍倒,才有資格成仙,但桂樹竟然…… 節日故事8:冬至《火頭僧阿二》 1.〈火頭僧阿二〉 臘八就是農曆的十二月初八,這天要吃「臘八粥」,並從這天起,陸續開始準備年節用品。臘八粥就是「什麼都有的粥」,最早是一個憨厚的小和尚發明的…… 2.〈糯米山果子〉 相傳冬至吃湯圓的典故,來自於古時候的一個狀元郎。元元從小和母親相依為命,長大後母子倆卻因為

誤會而分開。元元用糯米做成山果子,黏在滿山的樹上,企盼找回母親…… 本書特色 ★多位資深兒童文學作家X插畫家,為孩子聯手量身打造最好看的故事集! ★八書八主題,一書雙故事,融合奇幻、童趣、寫實、溫馨風格,讓孩子更易親近節俗文化。給孩子最有生活感的節日故事讀本! ★完整收錄八大傳統經典節日──年節、元宵、清明、端午、七夕、中元、中秋、冬至,過節日的時候看故事,孩子更有感覺! ★中研院人文及社會科學組院士李豐楙教授專文解說,節日的由來與有趣的傳統節日的由來、習俗與禁忌等,把特殊的節慶日子變得更有味! ★首刷套書限量加贈 「二十四節氣小百科」與「2023年歲時曆」,以

生動幽默的插圖及淺顯易懂的文字解說「二十四節氣」,帶領讀者認識24節氣的由來、相關飲食及俗諺,傳承老祖宗的智慧,豐富孩子對四季節氣的感受,讓孩子對「生活」更有感! *有注音

金像獎資格進入發燒排行的影片

香港今日社論2021年03月29日(100蚊獅子頭)

https://youtu.be/wJ0tcBkdoS0

請各網友支持巴打台

巴打台購物網址

https://badatoy.com/shop/

巴打台Facebook

https://www.facebook.com/badatoyhk/

巴打台Youtube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCmc27Xd9EBFnc2QsayzA12g

------------------------------

明報社評

西九文化區M+博物館館藏風波再起,由於觸及國家和《港區國安法》等議題,社會上的討論,又充滿了「黃藍」對壘火藥味,事事敲問政治立場、「敵人的敵人是朋友」等邏輯,轉移了視線,反而妨礙平常心以事論事。西九文化區管理混亂、M+博物館採購政策透明度不足,遭人詬病多年,不同陣營輿論過去都曾炮轟,真正問題是當局有否認真汲取教訓,切實改善,不當冤大頭亂花公帑。中央十四五規劃,支持香港發展「中外文化藝術交流中心」,西九將擔當重要角色,當中M+和香港故宮文化博物館均為重要項目。

蘋果頭條

兩度獲得金像獎男配角的廖啟智上周一(22日)驚爆患上胃癌,病情一度嚴重,要入院治療及全面停工。當日有報道指智叔情況好轉,但希望低調養病,獲演藝圈各方好友祝福。可惜,今日傳來噩耗。智叔經理人公司今日晚上發訃聞,宣佈智叔今日晚上約8時半,在威爾斯親王醫院離世,其時家人在身邊相伴,終年67歲。魯振順與智叔同屬第八期訓練班出身,他得知智叔離世後,大嘆人生無常,要珍惜眼前人

東方正論

香港遭受暴疫夾擊,經濟蕭條,元氣大傷,最新失業率攀升至7.2%的17年來高位,大學生畢業即失業,前景一片黯淡。天之驕子光環不再,原因固然是多方面,但歸根究柢是港府無能,既搞不好教育,又做不好培訓,甚至資源錯配,有工無人做,何況黑暴一役令僱主對年輕人卻步,更令失業問題成為死結。政務司司長張建宗昨日發表網誌,就青年失業問題侃侃而談。他指15至24歲人士的失業率高達15.6%,人數達35,500人,當中應屆畢業生約佔10,400人。

星島社論

全國人大常委會今明兩日開會,審議《基本法》附件一及附件二的修訂。全國人大常委譚耀宗料會議周二早上便會結束,若商討的事項獲得通過,將會就修訂作出說明。可靠消息指,立法會議席分布很大機會採用「四三二」方案,即選舉委員會將產生四十個議席、功能界別佔三十席,而地區直選則佔二十席。消息又稱,部分功能組別選舉方法將有變動。全國港澳研究會副會長劉兆佳亦預料,日後候選人資格審查委員會的決定,不能上訴及司法覆核,而委員會人數應是不多於十人的單位數字,警方及駐港國安公署會提供背景資料協助。

經濟社評

本港疫情進入清零關鍵時刻,適逢長假在即,專家認為暫時不宜放寬限聚措施,以免疫情反彈。大家應汲取之前教訓,當局固然要將防疫措施做得到位,市民亦切勿貪一時之快,在長假期間放縱群聚,以致增加播疫風險,各方須自律配合,鞏固得來不易的控疫成果,爭取香港早日清零。連續兩天本地零確診,是令人相當鼓舞的好消息,即使昨天有1宗初步源頭不明個案,正正反映第4波疫情已近尾聲,出現反覆在所難免。

臺灣報導文學理論批評史研究

為了解決金像獎資格 的問題,作者黃翔 這樣論述:

本研究的主題為台灣報導文學理論批評史研究(The Study of Theories of Reportage in Taiwan),研究範疇為台灣報導文學發展過程中的,各種理論與批評。研究項目包括理論與批評文章;提出理論批評的重要批評者、時代環境、重大議題、重要事件等。因此本研究將具備兩重框架,一是台灣報導文學理論批評的文類史體系——包括發展過程中的樣貌;目前的整體呈現;二是形成這個體系的進程——包括分期、特質、影響,以及個別批評者,如何建構、發展出個人的批評體系。本研究試圖架構出一般文學批評、文類批評都適用的源流論、文類論、作者論、作品論、創作方法與方法論,以及影響論。源流論部分,涵蓋了

起源論與流變論。文類論部分,涵蓋了文類論、文類殊別優劣論。作者論,包含作者素質論、養成論,作者的實踐論、個別作家論、作家群論等。作品論,則包括,依文體論、依作者論、依文學史階段論、依文學史流派論、依文學史主題論、依文學史思潮論等。創作方法與方法論,包括報導文學如何寫、不能如何寫的敘事規約。影響論部分,包括影響作者論、影響讀者論、影響社會論,以及影響文類論。本研究嘗試觀察,一路以來的批評者,如何逐漸豐富這個理論體系,如何推進理論批評的發展,也釐清理論與台灣報導文學創作之間的特殊關係。以往的研究者,往往以報導文學缺乏理論,來解釋這個文類發展過程中,遭遇的爭議甚至頓挫,本研究發現,上述分項都是台灣報

導文學理論發展過程中,曾經討論過的重要議題。其實,對報導文學發表過理論的批評者,多達數百人次,而且大多是當時的秀異人才,台灣報導文學真的缺乏理論嗎?這麼多的批評中是否可以構築出體系?在體系的建構過程中是否有所不足、或有所矛盾?在體系化的觀察下,如何重新檢視台灣報導文學理論批評的價值?都是本研究探討的問題。依照代表性的批評者、流派;還有重要事件;理論特質;理論影響;以及個別批評者如何建構、發展出個人的批評系統,架構為:1930年代台灣報導文學理論的萌芽——楊逵。1970年代的詮釋與拉鋸——高信疆、《現實的探索》與三場官方文藝座談會。1980年代的體系化與式微說——李瑞騰、林燿德與文訊座談會、鄭明

娳。1990年代的轉折與深化——陳映真、彭家發、須文蔚、兩大報報導文學獎現象。2000年以降的鬆綁與探索——楊素芬、林淇瀁與張堂錡。研究發現包括:一、楊逵的影響應待2001年起論;二、重新評估高信疆的思想底蘊與定位;三、重新檢視《現實的探索》的理論貢獻與內涵;四、重新檢視官方座談會的批評史意義;五、鄭明娳奠定美國新聞學的源流論;六、新新聞學在台灣的「拿來」;七、理論批評與創作的依違;八、想像「理論」的不同路徑等。

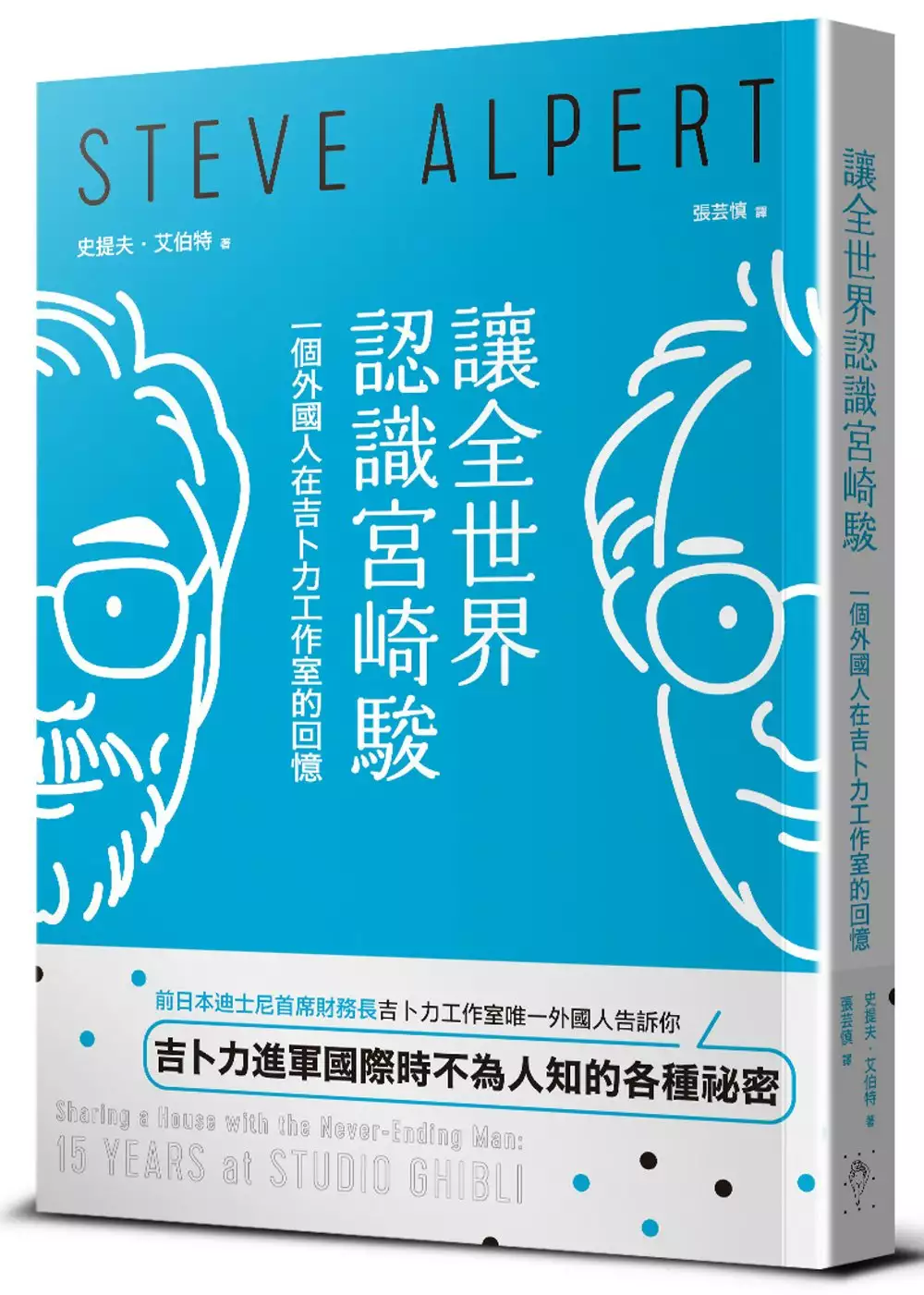

讓全世界認識宮崎駿:一個外國人在吉卜力工作室的回憶

為了解決金像獎資格 的問題,作者SteveAlpert 這樣論述:

宮崎駿最重要的工作伙伴鈴木敏夫,為了要將吉卜力動畫推向全世界,因此招募工作室第一位外國人進來公司協助國際推廣業務,這就是本書作者史提夫‧艾伯特─他也是吉卜力工作室創立以來唯一一位外國人。 本書是作者在吉卜力工作室15年的回憶錄。包含一個外國人獨自在傳統日本企業中適應日本公司文化的過程;宮崎駿在日本作畫、到國外宣傳電影的工作日常側寫;還有將日本動畫電影推行到全球的心路歷程。 作者用幽默、風趣的文筆,寫下這15年的經歷。帶領讀者看見隱晦難懂的日式文化;宮崎駿不為人知的那一面;日美商業電影及文化的差異;並揭露在海外發行電影的艱苦與竅門。

本書作者Steve Alpert曾就讀哈佛商學院,也學習過日本文學,先後任職於迪士尼與吉卜力。由於「對日本文化有所理解」,也「熟悉歐美動畫電影市場」兩項要件,被吉卜力的王牌製作人鈴木敏夫相中,進入德間書店集團負責海外行銷業務。促成吉卜力與迪士尼的合作,打開海外市場的大門;參與《魔法公主》的英文版的劇本翻譯及配音監督;讓吉卜力動畫電影進軍各大國際影展;開發各國海外發行等。是吉卜力電影紅遍全球的關鍵人物。 閱讀這本書,除可以更進一步瞭解宮崎駿工作之道,還可以知道將電影外銷的秘辛,讓我們看到螢幕之外,宮崎駿作品的日常生活。 本書特色 日

本動畫電影熱銷全球之路是如何起步的? 名導宮崎駿的各種逸事是不是他成為天才的要素? 神隱少女如何成為金熊獎第一座頒給的動畫片? 從外國人的眼光,許多日本人(亞洲人)沒留意的細節通通現形。

國軍文藝金像獎小說研究(1965–2021)

為了解決金像獎資格 的問題,作者鄧翔靖 這樣論述:

「國軍文藝金像獎」於1965年開辦迄今已歷五十餘載,是目前台灣壽命最長的文藝競賽。「國軍新文藝運動」顯然是「國軍文藝」的一次再造,而「國軍文藝金像獎」則是運動成果的伸展台。「國軍文藝」發端於1924年黃埔建軍時期,較1950年代興起的「戰鬥文藝」或「反共文學」早了二十多年。「國軍文藝」匯通中外,一面擁抱我國自《詩經》以來軍陣文學的抒情傳統;一面汲取蘇聯紅軍政工制度,追求發揚精神戰力的宣傳功能,是一支具有獨特成長脈絡的文藝系統。由於官方機構的身分,先於1950年代與「戰鬥文藝」合流,又在1960年代被賦予導正社會風氣的重責大任。誠然,「國軍文藝金像獎」辦獎之初曾風光一時,但是它「穩定」且

「獨特」的形式與內容,漸漸對讀者失去吸引力。最後,「國軍文藝金像獎」不得不返回「國軍文藝」的原鄉,回歸一個專屬於國軍內部的文藝活動。 「國軍文藝金像獎」得獎作品是國軍年度內最優秀的文藝創作,充分代表「國軍文藝」的藝術水平;小說則是目前四大文類唯一碩果僅存的項目。小說創作裡現實與虛構交錯,無疑是觀察軍隊與組織變革、社會脈動等現象互動的平台。「國軍文藝金像獎」每年都會訂立主題,再加上參賽資格的嚴格限制,造成作品的高度同質性。從得獎小說內容來看,軍人保家衛國的天職,決定了國家、部隊、家庭與軍人情感網絡間的位置。「國軍文藝金像獎」小說構築了一個與眾不同的象徵體系,成功雕刻出無數偉岸軍人的塑像,卻拉

大了它與非官方文學的審美距離。「國軍文藝金像獎」象徵體系的內在動力,來自我死則國生的無私奉獻、來自有我無敵的果敢精神,並藉由敵我二元對立的思維邏輯,進一步放大軍人極其剛直的審美天性,形成一種不拐彎抹角的敘事風格。 儘管如此,「國軍文藝金像獎」小說也並非一成不變。從現實面來看,它反映了國家局勢、軍中人權與部隊生態的變化。尤其當敵人的軍事威脅大幅減低後,象徵元素間的位置與關係,也同時發生程度不等的變化。國家定義的模糊與重構,使軍人效忠對象發生錯亂、自我悖論。親情與愛情不再是犧牲品,能夠兼顧部隊與家庭才足堪軍人優秀典範。戰場淪為演繹歷史的背景布幕,部隊只是實踐個人從軍想像,工作穩定、薪資優渥的職

業場域。「國軍文藝金像獎」小說象徵體系的位移,更扭轉了它一向偏執的敘事風格。於是從小說的虛構面來看,懷疑與不滿、窺視與嘲諷人物內心的現代主義技法,以及暗示時空、價值斷鏈的穿越情節,也悄悄將觸角伸進堅硬的敘事結構中,反過來對國軍歷史、戰爭意義、軍隊文化,甚至軍人價值本身提出質問。從這兩個方面來看,「國軍文藝金像獎」小說正以更開放的態度,逐漸偏離傳統的二元敘事框架,賦予軍人更接近於常人的普遍性形象。 最終,「國軍文藝金像獎」並不如預期,對社會風氣發生足夠的影響力。特別在台灣經濟起飛之後,生活富足、民智大開,接受多元文化的浸潤,又更進一步加速了「國軍文藝」自我閉鎖的速度。早期軍中作家、作品仍受到

重視,到了1990年代後,文壇幾乎看不到軍中作家的身影。顯然「國軍文藝金像獎」並沒能延續它的文學獎譜系,也錯失了建立「典律」的最佳時機。「國軍文藝」獨特的敘事風格與內容的宣傳功能,並不能作為流失作家與讀者的藉口;捫心自問,如果「國軍文藝」沒有風格與功能,除了歷史價值外還有什麼?當「國軍文藝金像獎」處於現今這個軍人職業化、個人化的武德半衰期,「軍人魂」的精神牽引力已大不如前。在國家大環境沒有劇烈變動以前,在技巧無法追比非官方作家的情況下,「國軍文藝」內容的平庸與生活化,勢必將引發再一次的自我解構,並潰縮成一種個人職業書寫的文學型態。

想知道金像獎資格更多一定要看下面主題

金像獎資格的網路口碑排行榜

-

#1.奪金鐘被爆資格不符許常德首發聲曝「內幕公開」

許常德跟范曉萱合力創作歌曲「I Promise」是「良辰吉時」主題曲,昨晚奪下第57屆金鐘獎主題歌曲獎,沒想到卻被質疑資... 於 stars.udn.com -

#2.金馬獎好威!美國影藝學院:最佳紀錄片直接獲奧斯卡候選資格

記者林映妤/臺北報導 · 奧斯卡也看見金馬獎的影響力!27日美國影藝學院宣佈,未來獲得金馬獎最佳紀錄片的得獎作品,將直接獲得奧斯卡金像獎的候選資格,讓更多優秀的 ... 於 www.bg3.co -

#3.今年金馬獎將放寬報名資格,數位電影非華語發音都可以參賽

男孩」、「奇蹟的夏天」為了參賽,必須由數位轉為膠卷底片,所以金馬執委會昨天開會決定放寬報名資格。不只紀錄片,導演許鞍華在香港金像獎大放異彩的 ... 於 alan0831.pixnet.net -

#4.金像獎2022 柯煒林6年前已出道仍獲提名新人入圍資格係點訂?

根據第40屆香港電影金像獎的參選資格及評選規則,對於「新晉導演」獎的參選資格有5點,其中包括1)參選人必須是持有香港永久性居民身份證的香港居民, ... 於 www.hk01.com -

#5.掌摑事件後威爾史密斯宣布辭去影藝學院會員資格

威爾史密斯 · 影藝學院 · 奧斯卡金像獎 · 克里斯洛克 ... 的聲明表示:「我將辭去美國影藝學院的會員資格,並將接受董事會認為適當的任何進一步後果。 於 www.rti.org.tw -

#6.奧斯卡音效獎項入圍者違規被取消資格 - 蕃新聞

(中央社記者曹宇帆洛杉磯25日專電)奧斯卡金像獎主辦單位今天發布新聞稿,羅素因「13小時:班加西的秘密士兵」入圍最佳音效獎項,但違反遊說的相關 ... 於 n.yam.com -

#7.勞動力發展署全球資訊網-就業相關補助

勞工資格 失業勞工符合下列情形之一者:. 失業期間連續達30日以上。 非自願離職。 · 雇主適用範圍. 提供長期照顧服務法第9條所定居家式、社區式(指提供日間照顧、臨時住宿、 ... 於 www.wda.gov.tw -

#8.奧斯卡金像獎規則不變,Netflix電影仍具參選資格- 華爾街日報

電影藝術與科學學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)決定不更改奧斯卡金像獎(The Academy Awards)的評選規則,這意味着那些主要 ... 於 cn.wsj.com -

#9.第三十四屆香港電影金像獎參選資格

參選資格: (一) 參選人必須是持有香港永久性居民身份證的香港居民,無年齡限制; (二) 參 ... 於 www.hkfaa.com -

#10.旋律喚起畫面,歌聲嵌印人心塗翔文:電影歌曲的魔力 - 財訊

上月金鐘獎頒發後餘波盪漾。主辦單位特地新增了1座「戲劇節目主題歌曲獎」,沒想到在落幕後鬧出得獎影集《良辰吉時》之歌曲並非原創,而被取消資格的 ... 於 www.wealth.com.tw -

#11.【競賽資訊】Cult短片比賽「金蘋獎」

得獎名單公佈日期:2019年5月2日 徵件限制:作品須具備故事完整性與原創性,切勿抄襲。 參賽資格:中華民國國民(需附上身分證正反影本)、外籍人士(需提供護照影本) 於 mpd.ntua.edu.tw -

#12.第40屆香港電影金像獎頒獎典禮》完整得獎名單謝賢 - AM730

由於受疫情影響,金像獎協會決定將2020年及2021年符合金像獎參選資格的電影 ... 金像獎2022|完整得獎名單謝賢奪影帝全場起身拍手《怒火》奪最佳電影. 於 www.am730.com.hk -

#13.香港电影金像奖- 快懂百科

如候选人未能提供资料证明,金像奖可保留取消其提名资格的权利。 4.最佳原创电影歌曲候选者,须专为该部影片而全新创作及撰写, ... 於 www.baike.com -

#14.科普短片徵件 - Open Call 科普創意松

一、徵件對象與資格. 參賽資格. 高中職、大專院校(含專科學校及碩博士)在學學生,非學校型態實驗教育學生(自學生) ... NSTC科普金像獎1名:獎金新臺幣8萬元+獎盃或獎狀 於 www.opencall-nstc.org.tw -

#15.2022中捷· 意象攝影比賽

參賽作品須於為110年4月25日後拍攝,且限未公開之作品(公開發表之定義:除家人及朋友外,不特定多數人得共見共聞),違者取消參賽及得獎資格。 於 www.2022tmrtphoto.com -

#16.香港電影金像獎_百度百科

香港電影金像獎(Hong Kong Film Awards)是由香港電影金像獎協會在中國香港地區舉辦的電影獎項,創辦於1982年,與中國電影金雞獎和台灣電影金馬獎並稱為“華語電影三 ... 於 baike.baidu.hk -

#17.奧斯卡頒布新標準鼓勵多元平權放眼2024生效 - 鏡週刊

... 在推特上抱怨幹嘛沒事頒給亞洲電影?現在奧斯卡主辦單位公布了最新的多元平權標準,放眼2024年就生效,資格不符的話就無法角逐2024年的奧斯卡金像獎。 於 www.mirrormedia.mg -

#18.金鐘獎主題歌曲〈I Promise〉取消資格由《蚵仔麵線》獲獎

台劇《良辰吉時》主題曲作品〈I Promise〉奪下金鐘獎主題歌曲獎,卻被質疑這首歌的未符合參賽規則,文化部今(1)日針對此案進行回應,並表示, ... 於 news.cts.com.tw -

#19.キネマ旬報 - 第 1195-1199 期 - 第 221 頁 - Google 圖書結果

第 8 回より、ノミネーション投票資格を評論家のみに限らず、映画に携わる者に ... 近年の大きな変化は、 3 年 2 月に香港電影金像奨協会有限公司が正式に設立された ... 於 books.google.com.tw -

#20.攝影,紀實甚麼? - 第 88 頁 - Google 圖書結果

事緣第八屆中國攝影金像獎的評審委員會以「因使用電腦軟件修改原始影像, ... 有違於紀錄攝影的真實性原則」為由,把本屆中國攝影金像獎得主的獲獎資格取消了, ... 於 books.google.com.tw -

#21.2021年没有金像奖!直接延期至2022年一起办 - Xuan

28日,香港电影金像奖董事局经过慎重讨论后,决定把明年的第40届金像奖颁奖礼延期至2022年举行,同时2020年和2021年的电影都符合参选资格。 hk_01.jpg 於 xuan.com.my -

#22.遴選資格 - 台灣職工教育和職業培訓協會

遴選資格. 01:推薦甄選。 02:具有品牌發展潛力之專業領域為優先,並需曾獲所在國家及國際相關獎項之講師。 03:亞太地區每年度單項行業以1~2位講師為標準來推薦。 於 taswt.org -

#23.《財訊》526期-郭台銘出走引爆台股掏空危機: 鴻海小金雞帶頭跑 台灣企業中國排隊等上市

曾幾何時,港片風光不再,主流(本專欄隔期刊出)在合拍大勢中逆風而行從金像獎看香港 ... 香港電影金像獎比較類似於奧斯卡,由電影業界專業人士、合乎資格的「香港電影金像 ... 於 books.google.com.tw -

#24.不再獨厚好萊塢動畫!美國影藝學院修改奧斯卡最佳動畫電影獎 ...

美國影藝學院宣布明年第90 屆的奧斯卡金像獎將修改一些規則,其中最大的改變就是放寬最佳動畫電影的提名資格、捨棄舊的計分方式,並採以新的「偏好 ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#25.「國軍第5 5 屆文藝金像獎」作品甄選規定 - 全民國防教育網

三、參加甄選作品為2 年內之創作(以108 年4 月19 日起算),. 如同時參加本競賽及其他競賽均獲獎者,視同重複參賽,予以. 取消資格。 四、曾在其他競賽中獲得獎項或已將該 ... 於 aode.mnd.gov.tw -

#26.徵影活動 - 多元信託創新獎- 工商時報

2、主辦單位有活動作品審查之權利,凡內容涉色情暴力,或妨害社會善良風氣之圖像文字,及與參賽主題不符之作品,主辦單位得隨時取消參加者之參加資格。 3、主辦單位及提供 ... 於 trust.ctee.com.tw -

#27.【美國奧斯卡金像獎「強烈考慮」或將取消史密斯第94屆金像獎 ...

【美國奧斯卡金像獎「強烈考慮」或將取消史密斯第94屆金像獎影帝獲獎資格】. 2022-03-28 12:49:06. 左:威爾·史密斯右:克里斯·洛克. 美國新聞中心 於 usnewsctr.com -

#28.活動辦法 - 打狗鳳邑文學獎網站

獎項:高雄獎1名獎金20萬元及獎座,優選獎1名獎金12萬元及獎座,佳作2名各獲獎金8 ... 違反上述規定者,取消參賽資格;已得獎者,取消其得獎資格並追回獎金及已頒授之 ... 於 tfliterature.khcc.gov.tw -

#29.會員申請資格-中華語文教育推廣學會

一、個人會員:凡贊同本會宗旨、年滿二十歲、具有語文教學資格及經驗者。 二、團體會員:凡贊同本會宗旨之公私機構或 ... 語文教育金像獎得獎名單 ... 會員申請資格 ... 於 www.language.org.tw -

#30.【港產紀錄片】沒資格拿金像獎?奧斯卡得主楊紫燁給林鄭的一 ...

【港產紀錄片】沒資格拿金像獎? ... 寫信的是楊紫燁,是香港紀錄片拓展計劃創辦人,同時是第79屆奧斯卡電影金像獎最佳紀錄短片得主。 於 www.mpweekly.com -

#31.金像獎資格 :: 攝影師掛保證

嘉義市金像獎專業攝影詳細地址在哪?金像獎專業攝影詳細資訊如下:公司名稱:金像獎專業攝影統一編號:6267265地址:嘉義市... 於 photography.moreptt.com -

#32.第93届奥斯卡宣布动画片、纪录片及国际影片入选名单 - 腾讯网

【美新社讯】2021年1月28日,奥斯卡金像奖主办方-- 美国电影艺术与科学学院(AMPAS),宣布了角逐动画片、纪录片及国际影片奖项的影片资格和入选名单 ... 於 new.qq.com -

#33.梁家輝自嘲冇資格稱帝 - 東方日報

家輝月前為金像獎特刊拍照,順道接受亞視訪問,他開玩笑謂:「我到呢一刻仲喺度思考緊,點解《李小龍》嘅男主角提名會係李海泉(家輝角色)嘅?我入到圍 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#34.金馬獎最佳紀錄片獲奧斯卡候選資格- 娛樂- 中時

金馬獎長久以來都在努力促進華語電影的創作發展並增加其國際能見度,今日美國影藝學院更宣布未來獲得金馬獎最佳紀錄片的得獎作品,將獲得奧斯卡金像獎 ... 於 www.chinatimes.com -

#35.94th 奧斯卡頒獎典禮- 台視官網

學院獎(Academy Awards),通稱奧斯卡金像獎、奧斯卡獎(The Oscars),是每年 ... 電影獎項,其評審委員與投票者皆具有榮譽會員資格,據推測,目前已經有超過9,000名 ... 於 www.ttv.com.tw -

#36.幼儿园教师资格考试.综合素质(微课版) - Google 圖書結果

美国奥斯卡电影金像奖奥斯卡电影金像奖是当代世界上影响最大、历史最悠久的电影奖,与欧洲三大国际电影节合称为世界影坛最重要的四大电影奖,主要项目有最佳影片奖、最佳 ... 於 books.google.com.tw -

#37.鐵拳英雄|52歲梁琤依然夠資格做「狐狸精」 選亞姐入行出道 ...

剛柔並重的梁琤,91年拍攝第一部電影《黑貓》演性感女特工一鳴驚人,更成功奠定打女形象,甫出道已在電影金像獎拿下「最佳新演員」 獎。 於 www.weekendhk.com -

#38.香港電影金像獎 - 中文百科知識

如候選人未能提供資料證明,金像獎可保留取消其提名資格的權利。 4.最佳原創電影歌曲候選者,須專為該部影片而全新創作及撰寫,並記名於該影片的片頭 ... 於 www.jendow.com.tw -

#39.(轉知) 函轉國防部「國軍第56屆文藝金像獎」作品甄選規定1份 ...

2022-05-05 發布單位:綜合計畫科. (轉知) 函轉國防部「國軍第56屆文藝金像獎」作品甄選規定1份(如附件),請符合資格者踴躍報名參加。 一、依據國防部111年4月29日 ... 於 www.chepb.gov.tw -

#40.金鐘57大烏龍:〈I Promise〉資格不符改由《俗女養成記2》的 ...

針對今年金鐘獎最佳主題歌曲獎〈I Promise〉是否符合參賽規則一案,文化部今日表示,經原評審小組專業比對歌曲音檔後,確認作品應屬「大甲媽祖遶境 ... 於 www.thenewslens.com -

#41.[快閃贈票] 《靠譜歌王》特映會資格抽獎(已結束) - 電影神搜

奧斯卡金像獎導演得主丹尼鮑伊(Danny Boyle) 聯手推出全新喜劇!劇情描述一名沒沒無聞的平凡男子傑克,在一次全球大停電時發生車禍,醒來後發現全世界 ... 於 news.agentm.tw -

#42.世界電影雜誌: 2014年二月號542期 - 第 28 頁 - Google 圖書結果

The Academy Awards 奧斯卡金像獎(費機電影小百科 PROFESSOR FILM PODOLBY ... 舉例來說, 1930 年 4 月舉行的第二屆,符合資格的影片是介於 1928 年的 8 月 1 日到 1929 ... 於 books.google.com.tw -

#43.得獎資格遭撤銷,金鐘獎主題歌曲改由俗女《蚵仔麵線》獲獎

第57屆金鐘獎主題歌曲獎作品I Promise,日前遭質疑不符報獎規定,今(1)日文化部發聲明撤銷其得獎資格,並經評審小組重新表決,改由「蚵仔麵線」 ... 於 www.storm.mg -

#44.香港國際電影節火鳥大獎得獎作獲奧斯卡報名資格

每年的火鳥大獎得獎作品,將獲奧斯卡金像獎最. 佳紀錄片的報名資格。今年第42 屆電影節的火鳥大獎得獎紀錄片《逆權夫夫》(Of Love and. Law),便率先獲得報名競逐下 ... 於 info.hktdc.com -

#45.香港電影金像獎選民資格 - 講。鏟。片

香港電影金像獎選民資格 ... 一踫到「選民」兩個字,人們就會感覺好像登記做選民一樣,只要是香港特別行政區永久性居民;年滿18歲及持有身份證明文件便合符 ... 於 www.hkfilmblog.com -

#46.第27届香港电影金像奖_网易娱乐

第27届香港电影金像奖结果全揭晓,各大奖项各归其主,此次未有爆冷结果,以11项提名的《投名状》凭高人气大获全胜,横扫本届香港电影金像奖最佳影片、最佳导演与最佳男 ... 於 ent.163.com -

#47.紙風車臺灣少年金像獎「368我的家」影片徵選 - 點子秀

紙風車臺灣少年金像獎「368我的家」影片徵選報名日期:110年1月11日至110年5月10日。優選每支獲新臺幣2萬元獎金及優選獎狀乙紙。報名資格:全國公、 ... 於 news.idea-show.com -

#48.第40屆香港電影金像獎 - YouTube

香港電影 金像獎 #HongKongFilmAwards #第四十屆香港電影 金像獎. 第40屆香港電影 金像獎 - 第39屆《香港電影 金像獎 》得獎者. The 40th Hong Kong Film ... 於 www.youtube.com -

#49.香港電影金像獎 - 维基百科

參選資格编辑 · 導演須是持有香港永久性居民身份證的香港居民 · 出品公司須有一間爲香港合法注冊公司 · 影片最少有六個工作項目的工作人員爲香港居民,以十六個獎項計算:監製 ... 於 zh.wikipedia.org -

#50.爭港金像獎「色‧戒」傳資格不符 - Tvbs新聞

繼失去奧斯卡金像獎外語片競賽資格後,導演李安的作品「色•戒」,又傳因為不符合規定,無法角逐香港電影金像獎單項大獎,也就是說,男女主角梁朝偉跟 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#51.威爾‧史密斯掌摑事件後遭罰未來10年不能出席奧斯卡頒獎禮

奧斯卡金像獎主辦方電影藝術與科學學院宣佈,早前在奧斯卡頒獎禮掌摑司儀的 ... 獲頒最佳紀錄片,但學院之後發現它其實不符參賽資格,因此收回獎項。 於 www.bbc.com -

#52.香港國際電影節Hong Kong International Film ... - Facebook

好消息!美國影藝學院宣布,每年的#火鳥大獎得獎作品,將獲奧斯卡金像獎最佳紀錄片的報名資格。 今年在HKIFF42憑《逆權夫夫》贏得火鳥大獎的導演戶田光, ... 於 zh-hk.facebook.com -

#53.徵選辦法 - 2022 第四屆走鐘獎

為了能讓更多領域的創作者一起參與,第四屆走鐘獎決定移除投稿頻道追蹤數與影片觀看數的報名門檻,訂閱數只有一個人一樣享有報名資格。 於 walkbell-awards.com -

#54.映CG 06月號 / 2021: 動畫人的非創作思維 - 第 8 頁 - Google 圖書結果

... 以及榮獲洛杉磯國際短片電影節最佳動畫獎,並於 2021 年入選第 93 届奥斯卡金像獎最佳動畫短片獎資格的《山川壯麗》。跨足當代藝術創作多年的三金主持人黃子佼和 ... 於 books.google.com.tw -

#55.Post published - 斗六高中

函轉國防部「國軍第56屆文藝金像獎」作品甄選,鼓勵符合參加資格人員報名;作品甄選規定及表格另可至全民國防教育全球資訊網https://aode.mnd.gov.tw/下載. 於 www.tlsh.ylc.edu.tw -

#56.明年金像獎前哨戰!邊幾部港產片偷步上映優先場以符合資格?

據歷屆香港電影金像獎的參選資格及評選規則,電影必須在該年度的1月1日至12月31日在香港作首輪公開售票放映,連續七天內於五十個座位以上的常規放映電影 ... 於 today.line.me -

#57.金馬獎連奧斯卡都認可最佳紀錄片將直接獲候選資格 - 明潮

... 連奧斯卡都認可,美國影藝學院今宣布,未來獲得金馬獎最佳紀錄片的得獎作品,將獲得奧斯卡金像獎的候選資格,讓更多優秀的華語紀錄片被國際看見。 於 www.mingweekly.com -

#58.第40届香港电影金像奖颁奖典礼将延后一年举行

9月28日,香港电影金像奖协会发布特别公告,鉴于新型冠状病毒疫情一直在变化 ... 电影金像奖参选资格的电影,将于2022年首季合并进行投票及颁奖仪式。 於 www.yule.hk -

#59.金馬得主獲奧斯卡候選資格! 傅榆「想讓更多人看見」

由於去年起,金馬獎最佳紀錄片具有參加奧斯卡金像獎的資格,導演傅榆也決定把握機會,放手一搏,希望有更多人觀賞影片、產生影響力。 於 star.ettoday.net -

#60.第34屆香港電影金像獎 - 中文百科全書

第34屆香港電影金像獎頒獎典禮,活動流程,入場明星,獲獎影片,獎項評審,評審資格,評審方法,獲獎名單,提名名單,社會評價, 於 www.newton.com.tw -

#61.金鸡奖、金马奖、金像奖,哪个最权威? - Bob Lin 的回答- 知乎

中国电影金鸡奖、香港电影金像奖、台湾电影金马奖被誉为是华语电影三大奖,可以 ... 徐克,陈可辛等香港电影人被提名或者拿过金鸡奖。04年后,合拍片是有资格入围的, ... 於 www.zhihu.com -

#62.第40届香港电影金像奖延至2022年| 马来西亚诗华日报新闻网

(香港28日讯) 鉴于新冠肺炎疫情一直在变化,加上香港电影院曾两度停业,原本今年上映的电影延期,导致今年有资格参选的电影寥寥可数,因此香港金像奖 ... 於 news.seehua.com -

#63.奧斯卡名單篩選機制解密:會員成員、投票方式、電影入圍門檻

奧斯卡金像獎原名為「學院功績獎」(Academy Award of Merit)、 ... 具有投票資格的分會會員在第一階段獲得2個選項入圍提名資格,分別是「最佳影片」 ... 於 www.cool3c.com -

#64.臺中市私立金像獎幼兒園- 幼兒園

110學年度臺中市私立金像獎幼兒園招生簡章一、依據「教育部推動及補助地方政府與私立幼兒園合作提供準公共教保服務作業要點」第12點辦理。 二、新生登記資格 於 nursery-school-1188.business.site -

#65.【香港金像奖入围名单】林家栋2片争影帝古天乐廖子妤提名 ...

而第40届颁奖礼则延迟一年举行,并合并2020年及2021年符合参选资格的电影作评选。日前,金像奖协会董事局主席尔冬升联同两获金像奖影帝的张家辉及导演 ... 於 www.orientaldaily.com.my -

#66.金馬56》你不知道的金馬獎...其實最早是要向蔣公「祝壽」

台語電影在1957年正值興盛時期,徵信新聞報(中國時報前身),仿效美國奧斯卡金像獎模式,舉辦第1屆台語片電影展覽會,又稱台語片影展;其中獎項可分 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#67.第三十六屆時報華文廣告金像獎--首頁 - 中国广告网

Explosion 爆發創意小宇宙--第36屆時報華文廣告金像獎主視覺誕生 · 第35届时报华文广告金像奖 ... 參賽辦法. 參賽資格; 報名方式; 費用及繳費方式; 作品交件; 給獎方式 ... 於 www.cnad.com -

#68.历届香港电影金像奖最佳男主角女主角最佳导演名单 ... - MAIGOO

下面小编就为大家介绍一下香港电影金像奖历届最佳男女主角及导演奖获奖情况。 ... 年度符合香港电影金像奖参选资格的电影,将于2022年首季合并进行投票及颁奖仪式。 於 m.maigoo.com -

#69.第40屆香港電影金像獎|2022 - Yahoo新聞

第40屆香港電影金像獎受新冠肺炎疫情肆虐影響而延期,大會宣布定於7月17日(日)舉行,將在九龍灣國際展貿中心(九展)匯星舉行。 ... 金像奬官網 · 參選資格及評選規則 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#70.徵件訊息- 2022勞動金像獎&勞工影展

參賽資格. 1、必須為2019年至2022年8月31日(報名截止日)之間完成的作品,不接受 ... 巷2號4樓台北市電影戲劇業職業工會,並註明「2022勞動金像獎影片徵件小組」收。 於 laboraward.bola.taipei -

#71.[情報] 2022 奧斯卡「最佳動畫長片」資格名單- Movie板

美國影藝學院今天公佈了奧斯卡金像獎最佳動畫長片所收到且符合資格的電影作品,總共有26 部來自世界各國的動畫電影。該類別不會另外公布短名單, ... 於 disp.cc -

#72.談《少年的你》的金像獎資格 - 澳门日报

第三十九屆香港電影金像獎塵埃落定,獲最多十二項提名的賽前大熱《少年 ... 個人認為,大家可對此制度漏洞提供改善建議,然而《少》如今報名資格確實 ... 於 appimg.modaily.cn -

#73.香港電影金像獎 - Wikiwand

香港電影金像獎(英語:Hong Kong Film Awards)是由香港電影金像獎協會舉辦的電影獎 ... 參選資格. 香港電影金像獎主要以香港電影為評選重心,凡在香港作首輪公開放映 ... 於 www.wikiwand.com -

#74.青春、戀愛等元素引發觀眾共鳴 然而,《少年的你》值得入圍 ...

香港電影金像獎對香港電影有這樣的要求,影片必須符合下列其中兩項條件,方合資格為香港電影:. 導演皆持有香港永久性居民身份證的香港居民; 出品公司( ... 於 crossing.cw.com.tw -

#75.不老騎士 - 弘道老人福利基金會

2013年正式在美國洛杉磯、紐約商業戲院上映,取得報名奧斯卡金像獎資格。 美國摩托車雜誌記者暨探索頻道(Discovery Channel )製作人史塔(Peter Starr)深受感動不老 ... 於 www.hondao.org.tw -

#76.历届香港电影金像奖—影帝(1982-2020),梁朝伟五次获奖

是由香港电影金像奖协会在中国香港地区举办的电影奖项,创办于1982年,与中国电影金鸡奖和台湾电影金马奖并称为“华语电影三大奖”。 截止到目前,已经举行 ... 於 www.163.com -

#77.金像奖(香港电影金像奖)_搜狗百科

金像奖 (Hong Kong Film Awards)是由中国香港电影金像奖协会在中国香港地区举办的电影奖项,创办于1982年,与中国电影金鸡奖和中国台湾电影金马奖并称为华语三大电影奖。 於 baike.sogou.com -

#78.謝盈萱為金鐘爆粗致歉!網卻大讚「法克女神」 根本陳嘉玲上身

【記者宇若霏、李志展/台北報導】第57屆金鐘獎昨晚剛落幕,今卻爆出奪下主題歌曲獎的《良辰吉時》歌曲《I Promise》疑似資格有爭議,恐失去拿獎資格。因 ... 於 tw.nextapple.com -

#79.《長春》獲資格進入三競賽單元角逐奧斯卡| 大紀元

這是加拿大第一次用一部紀錄片、也是第一次用動漫片角逐奧斯卡;同時是加拿大自1971年以來第一次選擇非法語的影片競爭金像獎。 於 www.epochtimes.com -

#80.金鐘主題歌曲獎《I Promise》取消資格!由《蚵仔麵線》獲獎 ...

針對57屆金鐘獎主題歌曲獎作品《I Promise》是否符合金鐘獎參賽規則一案,文化部今(1日)表示,經原評審小組專業比對歌曲音檔後,確認作品應屬「大甲 ... 於 www.ctwant.com -

#81.第四十五屆獎勵優良影像創作金穗獎徵件須知

四、報名資格 · 1. 具有中華民國國民或居留身分證明。 · 2. 未曾擔任公開放映之電影長片(片長六十分鐘以上)導演。 · 3. 擔任導演之作品累計二部以上(含)曾獲下列競賽之 ... 於 ghsa.org.tw -

#82.楊紫瓊獲金球獎最佳女主角從香港女打仔成好萊塢影后[影] | 娛樂

... Awards)頒獎典禮拿下最佳女主角殊榮,是這座獎項45年來首次出現亞裔影后,如今再獲金球獎肯定,更被看好入圍好萊塢頒獎季壓軸的奧斯卡金像獎。 於 www.cna.com.tw -

#83.從《犬山記》到《樂動心旋律》!讓聞天祥帶你看串流平台的 ...

從2022奧斯卡名單看串流平台的金像獎之路. 從先前堅持電影需在影院播映才具報名資格,到今年由串流平台製作之電影稱霸入圍名單;奧斯卡獎的戰場樣貌 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#84.金马奖最佳纪录片将直接获奥斯卡候选资格 - 手机新浪网

未来获得金马奖最佳纪录片的得奖作品,将直接获得奥斯卡金像奖的候选资格,让更多优秀的华语纪录片被国际看见! 於 doc.sina.cn -

#85.thread:王柏傑新人資格遭疑香港金像獎入圍被摘- Ourmovies

上頁 下頁› 最新 · 王柏傑新人資格遭疑香港金像獎入圍被摘. filmwalker. ⋯. 搜尋同標題文章 · 搜尋看板內filmwalker 的文章. 2/11. 於 www.ptt.cc -

#86.【2022 金馬獎】年度影壇盛事「金馬獎」為什麼值得看?關於 ...

「華語界奧斯卡金像獎」 ... 美術設計、造型設計、動作設計、剪輯、原創電影音樂、原創電影歌曲及音效等,達半數以上為華人,才具金馬獎項角逐資格。 於 www.gq.com.tw -

#87.金鐘歌曲獎遭撤文化部道歉、得主拒接受 - 台灣醒報

金鐘主題歌曲獎1日改頒歌手琳誼(右二)演唱的節目插曲《蚵仔麵 ... 不符合規定,決議取消其得獎資格,改由「俗女養成記2」的插曲《蚵仔麵線》遞補。 於 www.anntw.com -

#88.香港电影金像奖-哔哩哔哩_Bilibili

bilibili是国内知名的视频弹幕网站,这里有及时的动漫新番,活跃的ACG氛围,有创意的Up主。大家可以在这里找到许多欢乐。 於 search.bilibili.com -

#89.電影導演或製片人製作之作品需符合資格一覽表(附件1)

電影導演或製片人製作之作品需符合資格一覽表(附件1). (一). 奧斯卡金像獎(Academy Award)入圍下列獎項:. 1. 長片競賽單元獲獎最佳影片. 於 www.rootlaw.com.tw -

#90.金馬獎報名資格放寬明驥、王玨獲特別獎 - 開眼電影

不只紀錄片,導演許鞍華在香港金像獎大放異彩的劇情片《天水圍的日與夜》也是沒有影片拷貝的數位電影,按照舊規則,也得被排除在外。 於 app2.atmovies.com.tw -

#91.文化部影視及流行音樂產業局

文化部影視及流行音樂產業局今(18)日公布第34屆金曲獎報名須知,報名期間 ... 有關57屆金鐘獎主題歌曲獎〈I Promise〉取消得獎資格由〈蚵仔麵線〉獲獎文化部針對行政 ... 於 www.bamid.gov.tw -

#92.《長春》獲資格進入三競賽單元角逐奧斯卡 - 阿波羅網

這是加拿大第一次用一部紀錄片、也是第一次用動漫片角逐奧斯卡;同時是加拿大自1971年以來第一次選擇非法語的影片競爭金像獎。 於 tw.aboluowang.com -

#93.首頁競賽/徵件2022金車繪畫獎徵件King Car Painting Prize

1.參賽資格不限國籍,但須為16歲以上之創作者,每位創作者限投一件。 2.參賽作品未曾在國內外公開競賽中獲得獎項。 3.參賽作品應為簡章公告時間起計5年 ... 於 www.kingcarart.org.tw -

#94.兔飛猛勁玩新年 - Acer Land

本活動參加對象僅限居住於台、澎、金、馬地區且為中華民國國籍者。 每個產品序號僅限登錄本贈獎活動一次,始享有贈獎資格,登錄時間以本活動主機上時間認定為 ... 於 acerland.acer.com.tw