重度憂鬱症診斷的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姜賢植(Nudasim) 崔恩惠寫的 我已經忍你很久了!:學會剛剛好的生氣!八個真實故事讓你找回自我,不爆雷也不再忍氣吞聲 可以從中找到所需的評價。

輔仁大學 護理學系碩士班 黃玉珠所指導 陳奕璇的 青少年網路成癮、網路霸凌、憂鬱程度、社會支持與自殺意念之相關研究 (2021),提出重度憂鬱症診斷關鍵因素是什麼,來自於青少年、自殺、網路成癮、網路霸凌。

而第二篇論文國立臺北護理健康大學 護理研究所 王美華所指導 陳昕彤的 耳穴按壓對腦中風病人焦慮、憂鬱及心率變異度改善之成效 (2021),提出因為有 耳穴按壓、焦慮、憂鬱、心率變異度、自律神經的重點而找出了 重度憂鬱症診斷的解答。

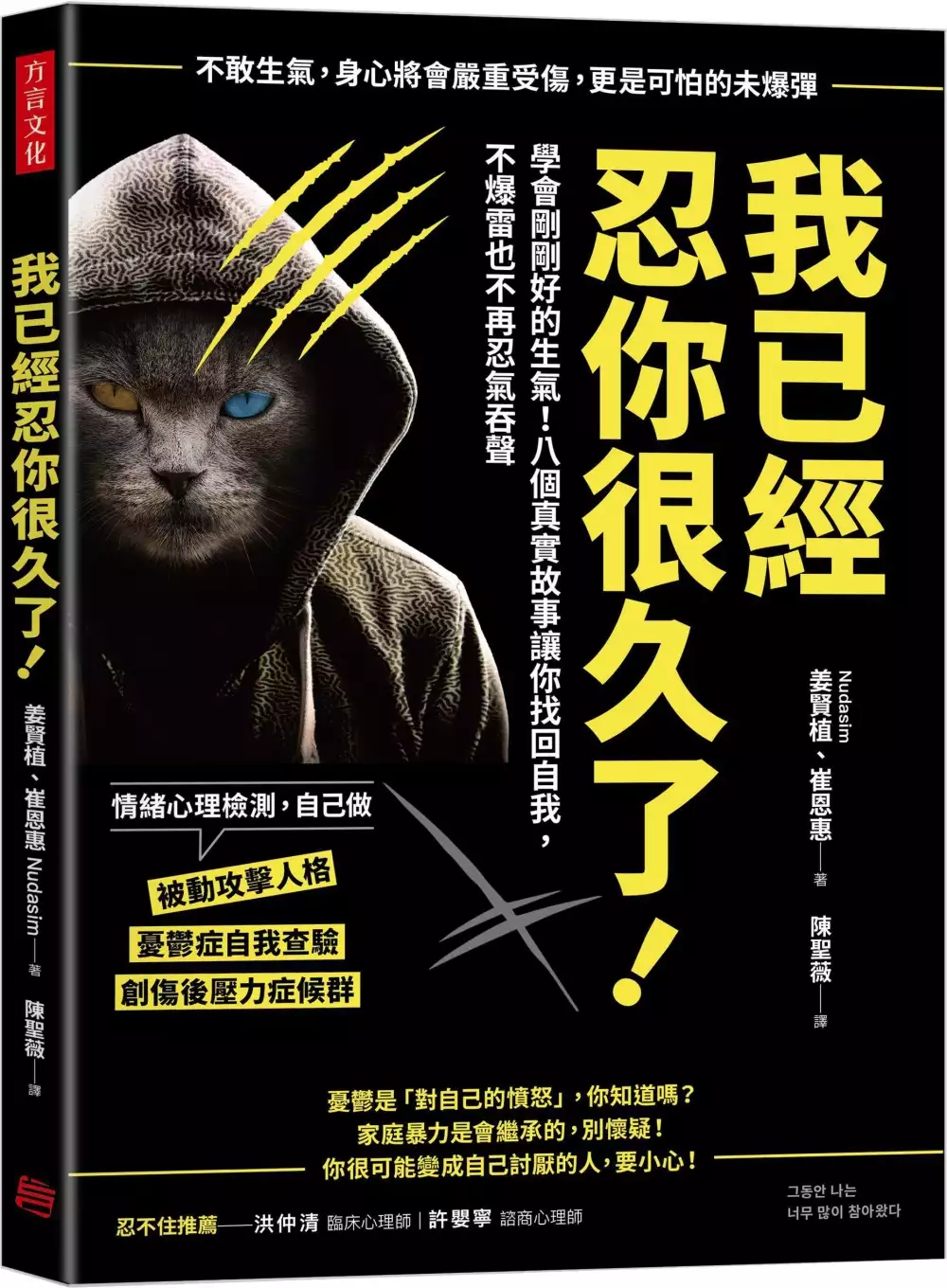

我已經忍你很久了!:學會剛剛好的生氣!八個真實故事讓你找回自我,不爆雷也不再忍氣吞聲

為了解決重度憂鬱症診斷 的問題,作者姜賢植(Nudasim) 崔恩惠 這樣論述:

不敢生氣,身心會嚴重受傷,更是可怕的未爆彈! 做自己的「私密心理師」,找出情緒問題,也找回快樂 —不懂生氣,你怎麼做自己?!— 情緒無分好壞,更是「自我防衛武器」,關鍵在怎麼正確表達 懂「理解自我內心」心理技術,不僅建立自信,更擁有人際優勢 ◎憂鬱是「對自己的憤怒」,你知道嗎? ◎家庭暴力是會繼承的,別懷疑! ◎你很可能變成自己討厭的人,要小心! ★無人可以逃避的負面情緒問題 「你怎麼回事會搞成這樣?」「這世界原本就讓人如此疲憊嗎?」 面對他人與自我的情緒,究竟該如何應對,才能不傷己傷人?每個人都希望他人能對自己的情緒產生共鳴,希望對方能理解自己的想法,並且

得到認同。情緒就好比是自我內在的小孩,擁有最原始的渴求,希望被重視以及呵護。 對此我們必須聆聽對方的想法,同時也要適當地對他人表達自我情緒,要認知到表現情緒沒關係,並理解所有情緒都是對的,只要學會調整負面情緒以及傾聽他人聲音,人生就能因此而變得更加快樂。 ★不敢生氣?!你將付出更大的代價 「你可以生氣,沒有關係。」 許多人都認為,生氣就是不對,一生起氣來就會破壞關係,讓人受傷。但長期壓抑自己的情緒,反而可能會出現令人擔憂的一次性大爆發,嚴重時將造成憂鬱等精神問題。 這時需要做的是「認同」自己的情緒,憤怒需要調整,也必須適當的表現出來,才能讓別人願意聆聽與顧慮自己的情緒。

因為世上沒有不能生氣的人,也沒有不會生氣的人。 學會適當生氣,不再怨恨他人或責備自己,能得到情緒轉化成力量的經驗,是成功人際關係的根基。 ★八個真實故事,找到你自己的身影與問題 .不敢生氣 擔心被人指責、被人討厭,於是不斷的忍耐,好像自己的人生目標就是「不給別人造成麻煩」……。 .夫妻衝突 新婚變怨偶,在外過度隱藏自己情緒,將所承受的一切都帶回家裡,無處發洩的怒火就此燒向枕邊人……。 .壓抑情緒 努力讓自己感受不到,並隱藏負面情緒,想極力避免與人發生衝突,卻反而造成人際關係上的不足,當無可避免的衝突來臨時,只能選擇逃避……。 .說不出口 沉默是一種被

動攻擊武器,對人生氣只會默默隱忍,自認為自己是被害者,將永遠跳脫不出情緒的漩渦,認為所有的事都是別人的錯,覺得自己委屈、不被理解,這時不斷的沉默只會讓自己陷入更壞的境界。 .厭世憂鬱 厭惡自己、覺得世界都仇視自己、對自己的未來充滿悲觀、沒有幹勁、好想死……。 憂鬱是「對自己的憤怒」,人生不如意時,傷心與生氣是正常反應,顯露適當情緒之時,也需要努力學會把情緒轉化成力量,重要的是要對自己多出一點自信。 .情緒勒索 對人際關係的執著,產生了焦慮、不安全感、擔心被拋棄。因為恐懼對方離開,開始以恐嚇、自殘來威脅,企圖讓對方擔心、不敢離開自己……。自殘與自殺是對自己憤恨的表現,是為了不

想受傷所以傷害自己,然而這種作法卻給了對方莫大的壓力。 .童年創傷 幼年時父母的衝突,向自己投射而來的情緒,在內心形成了一股壓力。害怕人與人之間的衝突、難以承擔負面情緒的交流,這種預期性的不安若不及時得到緩解,將會對日常生活造成嚴重的影響。 .想被重視 一直覺得自己被排在第二順位,想被愛卻不被愛。想成為能討父母歡心的孩子,希望他人多重視自己的情緒。這時沉默只會帶來誤解,如何正確表達及自我調節,是通往自由人際的關鍵。 ★你也是心理師,「六項情緒檢測」自己就能做 所有情緒問題都有其心理機制,如何正確判別,並接納自我,將會是人生的一大課題。 本書特別收錄兩大心理單元,

藉由「心理小學堂」了解情緒的原因,以及大腦與情緒間的作用機制;另外「做自己的心理師」能幫助你了解目前的情緒問題,並根據結果進行探討及解決目前所面臨的困境,讓你在學會如何認同他人之時更懂得接納自己。 六項情緒檢測,自己做 .迴避型人格障礙 .被動攻擊人格 .憂鬱症自我查驗 .侵擾性情緒失調 .邊緣型人格障礙 .創傷後壓力症候群 本書特色 1. 八篇故事,依題而解,教你如何正確理解自己的情緒。 2. 六項情緒測驗,做自己的心理師。 3. 六堂心理學小教室,認識情緒與大腦間的作用機制。 專業推薦 許嬰寧|諮商心理師 洪仲清|臨床心理

師 諮商師好評不斷 社會總提醒人們「忍耐是美德」,但作者引證真實故事告訴你,「隱忍生氣」將會造成哪些心理疾病。這本書能帶給讀者勇氣,是重新理解與表達憤怒情緒的最佳獻禮。──樹林心理諮商中心主任 許又京 強烈推薦!不敢生氣,認為「憤怒」是負面的人一定得讀!你將目睹不顯露負面情緒而痛苦的故事,理解如何適當表達更有好人際。作者藉由傳遞情感共鳴,引導你理解自己、愛自己,並找出改變自己的線索。──諮商心理師 金智英 一本讓我感受到真誠內心指導的書。從溫暖視線看待來談者,時而點頭同理、時而有技巧地面質,每一篇故事都將完全溫暖你的心。──心理諮商中心喘息小院院長 崔京淑 作者簡

介 姜賢植(筆名Nudasim) Nudasim心理學學院與心理諮商中心代表,早期以「Nudasim心理部落格」倡導心理學大眾化,是韓國暢銷作家、心理學專欄作家及超人氣演說家,活躍於電視、廣播、報紙、雜誌等大眾傳媒,並於政府機關、企業、大學等進行演講活動。筆名「Nudasim」意指「誰都能接觸的心理學」,藉由寫作和演講,以簡單有趣的方式介紹真正的心理學給大眾。著有《第一次學心理學》、《讓自己好過的關係心理學》、《讀過一次就絕對不會忘記的心理學》、《從心理學角度觀看朝鮮王朝實錄》、《一定要知道的心理學》等。部落格:blog.naver.com/nudasim IG:@nudasim.

center 崔恩惠 在韓國諮商研究大學修讀完成諮商心理學碩士課程,曾任職於大學生諮商,現任「Nudasim心理諮商中心」諮商師,與各行各業的職人交心,並將感受想法與情緒以文字、繪圖等方式分享在社群網絡上多所好評,期望藉此讓大眾更靠近心理學。部落格:blog.naver.com/scstoosos IG:@graceu29r 譯者簡介 陳聖薇 旅居韓國近十年,現為自由譯者。喜歡透過文字翻譯傳遞韓國的日常、韓國的生活、韓國的各種不同能量。譯作有《音樂家被告中》、《讓自己好過的關係心理學》、《少數意見》、《網軍部隊》、《為愛重生:找尋希望的翅膀》、《為了好好活著,我們最

終走向更壞》等書。電子信箱:[email protected] 前言 強忍負面情緒,後果難以想像 第一章 「我真的受夠了!」化解心中怒火 四處延燒的無名火──佳妍的故事 躲進廁所的不乖小孩 改變想法,讓情緒產生變化 比「事件」更重要的是「思考」 理性信念帶來安全感 可以哭、可以生氣,沒關係 第二章 婚前婚後兩面人的宿命,可以改變 新婚變怨偶的情緒風暴──南日的故事 只敢在家發火的男人 繼承父親的暴力男 被害人變身加害者 劇烈衝突帶來正面效果 第三章 卸下情緒隔離的防衛心,找回自我 喪失情緒的「酷女」──熙善的故事 扮演諮商師的受害者 情感離婚的和睦家庭 迴避型人格特質的挫

折 把自己情緒投射他人身上 說出不開心,才有機會開心 第四章 放掉被動攻擊武器,不再傷己傷人 生悶氣,幾乎搞砸人生──勝鍾的故事 被動攻擊更令人難受 難以抹去的記憶糾纏 自我中心的盲點 說不出口的誤會更深 第五章 厭世的無助感,徹底解脫不再憂鬱 活不下去的孤獨寂寞──勝元的故事 自己、世界與未來的「認知三角」 憂鬱是對自己的憤怒 霸凌後的無助感 反覆的受挫與習得無助 世界沒你想像的壞 第六章 癒合情緒勒索的傷痕,告別自殘 被佔有欲拋棄的女子──秀妍的故事 自我破壞的執著與挫折 帶著傷長成大人 誰能阻止自殘 理想化對象的艱難 第七章 撫平童年創傷,找回真愛的定義 容不下負面情緒的戀情──

敏京的故事 越親密就越害怕 用媽媽的眼光看世界 家庭中的三角關係 重回現場找出癥結 從自已觀點看到真相 第八章 打開嫉恨心的枷鎖,讓人際自由 總遭背叛的「嫉妒女王」──恩希的故事 誰願意當人生的配角? 不夠幸福的遺傳 有條件的「假愛」 沉默只會帶來誤解 心理小學堂 「認知錯誤」的種類 人類大腦中的「鏡像神經元」 「防衛機制」的類別 何謂「知識的降頭」 「習得無助」的科學實驗 「情緒智力」的四要素 做自己的心理師 「迴避型人格障礙」自我檢測 「被動攻擊人格障礙」研究診斷基準 「重度憂鬱症」診斷基準 「侵擾性情緒失調」診斷基準 「邊緣型人格障礙」診斷基準 「創傷後壓力症候群」診斷基準 前言

強忍負面情緒,後果難以想像 最近社群網絡常見「逼車」的影片,相當吸引人們的目光。某輛車從第二線道突然變換車道到第三線道,完全不顧及原本行駛在第三車道的車輛,幾乎處於相撞的危險狀態。 原本行駛第三車道的車輛,因為對方的危險駕駛而滿肚子火,於是也變換車道強行超車到前面,再以突然急踩方式進行報復。若這還無法發洩怒氣,更會多次急停刻意阻擋後方車輛,影片光看就令人倍感驚悚。 突然變換車道而導致危險,瞬間真會令人發怒,但因此故意做出可能產生意外的行為也不應該。在氣憤的情況下,不見得能夠像影片中的駕駛那樣,僅僅擋住後車而沒有釀成車禍。 近年來有許多類似這種因憤怒無法調節

而產生的案件,動不動就為了瑣碎小事起口角,進而演變成重大犯罪事件。從影片看來,因為小事而發脾氣,或是因無法調整憤怒情緒化,最壞的情況可能會威脅到他人的生命。 「生氣」是一種情緒,如火一般,若好好使用將對人們有益,但要是不知如何運用,不論是對自己或他人都將造成危害。在突如其來的憤怒之後,多數人多感到後悔,因為忍不住怒火做出攻擊性言語與行為導致失去工作、難以適應學校生活、夫妻離異等人際關係問題,甚至是面臨法律的訴訟。 那麼,生氣就一定不好嗎?不!極端地表現出憤怒雖是問題,但抑制怒火也同樣是個問題。長期以來到諮商所的來談者,多數是無法正確表現「生氣」這種情緒而讓自己承擔了許多痛苦。

他們多半是忍了又忍,明明在生氣卻又不發作,把忍耐視為理所當然,猶如一種毫無情緒的人那樣地生活著。 基本上,整個社會對於情緒表達這件事並不重視,以至於人們在這方面的技巧是生疏的,尤其是憤怒情緒更被擺放在禁忌的角度。諸如個性不好、無情、火爆等生氣行為,都會連結到「負面情緒就是不好」的這種根深蒂固想法,也在不知不覺中透過家庭、學校與宗教深入人心,特別是國內社會氣氛相較於個人更重視團體文化與共同組織之下,因憤怒會打破和諧必須積極控制的傾向又更形嚴重了。 人不可能完全沒有負面情緒,然而許多人面對負面情緒的錯誤觀念,反而造就了否定與抑制個人相當程度的情緒表現,當不平衡的情緒持續累積

壓抑,極可能造成身體出現如胸悶或胸痛等各種狀況,而最具代表性的也就是「火病」 *譯註:「화병」直譯為火病,準確來說是「抑鬱症」。 不久前諮商室來了一位身心都出現狀況的病患,由於長期抑制個人怒火而導致影響了人際關係,他可說是長期將生氣誤解為負面情緒的代表,認為生氣是一種錯誤行為,不僅會讓關係變差還會損害自身形象,所以擅長忍耐。 不過他在諮商過程中逐漸有所改變,認知並接受自己的負面情緒,也首度體認到表現情緒沒關係,理解所有情緒都是對的這一事實,於是開始學會了適當調整自己的情緒。 本書收錄不知如何正確生氣而生病的案例,他們有的因瞬間憤怒而爆炸,有的則過度壓抑而憂鬱,你可以藉由

這些故事,看到他們如何透過心理諮詢而能適當表現憤怒,學會調整負面情緒的變化與成長。若這能讓有著相似問題,也就是不斷忍耐、不斷自責的人獲得具體協助,那將令我們無比歡喜。 姜賢植(Nudasim)、崔恩惠

重度憂鬱症診斷進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

青少年網路成癮、網路霸凌、憂鬱程度、社會支持與自殺意念之相關研究

為了解決重度憂鬱症診斷 的問題,作者陳奕璇 這樣論述:

研究目的:青少年自殺成因複雜,不僅和個人生理、心理的負面反應有顯著相關外,衍生的社會關注更影響身心健康成長,近來網路成癮與網路霸凌問題盛行,導致青少年出現憂鬱與自殺率上升引起重視,故本研究旨在探討網路成癮及網路霸凌青少年個人屬性、憂鬱症狀、社會支持與自殺的相關性。研究方法:本研究採質量性併作混合型研究設計,主要以橫斷式相關性問卷和深度訪談收集資料,以立意取樣於北部某醫學中心及其分院精神科門診進行招募,以具有自殺及網路不當使用問題特徵,受試年齡介於12-24歲青少年為研究對象,使用Google表單線上填答問卷與半結構式深入訪談指引進行資料蒐集,問卷內容包含:「簡式健康量表」、「個人基本屬性」、

「貝克憂鬱量表」、「網路成癮量表」、「網路霸凌量表」、「社會支持量表」,使用 SPSS 25.0統計軟體進行建檔及資料分析,依研究目的進行描述性統計、t-test、χ2 test 與皮爾森積差相關分析(Pearson Correlation)、單因子變異數分析(one-way ANOVA)及多元迴歸分析(multiple regression),預測門診網路成癮及霸凌之青少年的個人屬性、憂鬱症狀、社會支持與自殺風險具影響與相關性;並以深入訪談讓青少年對自殺過程的經驗、動機、情感與態度等資料有充分描述,以補強問卷調查之不足,釐清青少年自殺脈絡發展及多重導因。研究結果:共有118位完成問卷調查與5

位深入訪談文本,研究結果發現78%曾經自殺或自傷,68.6%有重度憂鬱傾向,在自殺青少年患者中網路成癮佔 47.7%,38.1%曾遭受網路霸凌的感受,多元迴歸分析下,網路霸凌(r=0.236)及憂鬱程度(r=0.472)與自殺意念之間呈現顯著正相關(p

耳穴按壓對腦中風病人焦慮、憂鬱及心率變異度改善之成效

為了解決重度憂鬱症診斷 的問題,作者陳昕彤 這樣論述:

台灣每年約有一萬七千人會因為中風而導致日常生活失能,是成人殘障的第一要因。腦中風後的憂鬱感受約佔中風病人20-60%,中風的嚴重度、日常生活功能障礙程度與憂鬱呈現正相關,中風後憂鬱會影響復健動機及延遲功能恢復。急性腦中風後交感神經過度活化,導致心率變異度下降,進而導致急性神經功能惡化和心血管併發症風險,會增加腦中風病患死亡率增。目前已有許多以類實驗性研究設計進行的實證性的研究支持耳穴按壓能增加副交感神經活性及降低憂鬱程度。本研究採隨機對照研究設計,於北部某醫學中心進行資料收集,共收案62位,所得資料以SPSS 20.0統計軟體進行統整與分析,以次數、百分比、平均值、標準差、卡方檢定、獨立樣本

t、Pearson’s correlation及廣義估計方程式(Generalized estimating equations, GEE) 來進行檢定。依據文獻統整後,選穴耳神門、心穴、肝穴、內分泌、交感及皮質下,進行四週的耳穴按壓後,可明顯降低腦中風病人的焦慮憂鬱程度,及改善交感及副交感神經活性。