過醋酸危害的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦駱鍚能,陳翠瑤寫的 分析化學實驗(第四版) 和(美)黛博拉·布盧姆的 試毒小組:20世紀之交一位化學家全力以赴的食品安全征戰都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2007.8.22 新光醫院:應用二氧化氯消毒血液透析機效果評估也說明:過醋酸 消毒劑為過氧化氫及過醋酸的強酸混合液,具有很強的刺鼻味及對皮膚的腐蝕性,長期的暴露下易造成工作人員健康方面的危害。

這兩本書分別來自新文京 和社會科學文獻所出版 。

國立陽明交通大學 工學院產業安全與防災學程 陳俊勳、徐一量所指導 邱鈺喬的 危害性化學品廢液安全管理制度探討-以噸桶(IBC)暫存風險為例 (2021),提出過醋酸危害關鍵因素是什麼,來自於化學品廢液、廢棄物暫存、消防安全、風險評估、噸桶。

而第二篇論文明志科技大學 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 崔砢所指導 陳宜霆的 利用本土有益菌液作為垂直電動沖洗法電解液移除土壤多種重金屬之研究 (2021),提出因為有 土壤重金屬、土壤修復、有效微生物、序列萃取、垂直電動沖洗技術的重點而找出了 過醋酸危害的解答。

最後網站過氧乙酸 - A+醫學百科則補充:本品對眼睛、皮膚、粘膜和上呼吸道有強烈刺激作用。吸入後可引起喉、支氣管的炎症、水腫、痙攣,化學性肺炎、肺水腫。接觸後可引起燒灼感、咳嗽、喘息、喉 ...

分析化學實驗(第四版)

為了解決過醋酸危害 的問題,作者駱鍚能,陳翠瑤 這樣論述:

本書以加強讀者自我學習的意願為目標,詳細說明原理與計算方法。全書分為九章共38個實驗,第一章講述實驗的基本知識,包括實驗室安全須知、急救常識等,第二章起分別練習校正分析器皿、重量分析、沉澱滴定法、中和滴定法、錯合物滴定法、氧化還原滴定法、電位滴定法及輻射吸收分析法等各種分析方法,培養讀者完整的基礎檢驗能力,為日後就業提高競爭能力。 近年來,全球性產品品質與安全問題層出不窮,加強品質保證制度,提升檢驗技術成為不可或缺的必要措施.雖然高階精密檢驗科技儀器日新月異,但是人員的檢驗技術基礎訓練卻是維持品質保證的基本要件。分析化學實驗這門課程就是在訓練學生檢驗分析的基礎能力

。 第四版修正最新版本(ISO/IEC 17025:2017) 「測試和校正實驗室能力之一般要求」的簡介,依據「毒性及關注化學物質管理法」更新毒性化學物質一覽表,並提供依據「危害性化學品標示及通識規則」之標示符號,以提供現代化實驗室管理的知識。 書末附錄收錄化學技術士乙、丙級術科試題以及108、109年學科試題與解答。各實驗的「問題與思考」為開放式問題,不提供解答。

危害性化學品廢液安全管理制度探討-以噸桶(IBC)暫存風險為例

為了解決過醋酸危害 的問題,作者邱鈺喬 這樣論述:

高科技產業為台灣經濟發展重點之一,新型態化學品不斷研發創新,其成份日趨複雜,製程廢液經設備機台管線傳送運輸至中央儲槽存放,由廢棄物清運廠商載運至廢棄物處理場進行回收再利用、生物分解或焚化等方式處理,然而廢棄物廠商核可處理項目及處理量受到許可證限制,當廢棄物處理場處理量過載、現行技術無法處理,或是事業單位因產能高峰使中央儲槽無法負荷時,會將化學品廢液由中央收集儲槽抽取至噸桶(Intermediate Bulk Container,IBC)暫存於廠內,等待下次清運的時間,倘若廢液暫存區域未有妥善防火規劃,對於廠內的消防安全性無疑是一大隱憂。本文研究方向為當事業單位產出的危害性廢液無法安排清運處理

,須由儲槽抽取至噸桶(IBC)後,存放於廠內閒置區域之暫存作業風險,並使用PrHA及SEMI S10風險矩陣來進行評估,針對風險等級3以上的作業流程擬定改善措施,以及探討國內廢棄物清除及處理機構比例差異現況、各國危害性廢棄物管理特色及法規差異,供主管機關未來作為危害性化學品廢液管理規範之參考依據。

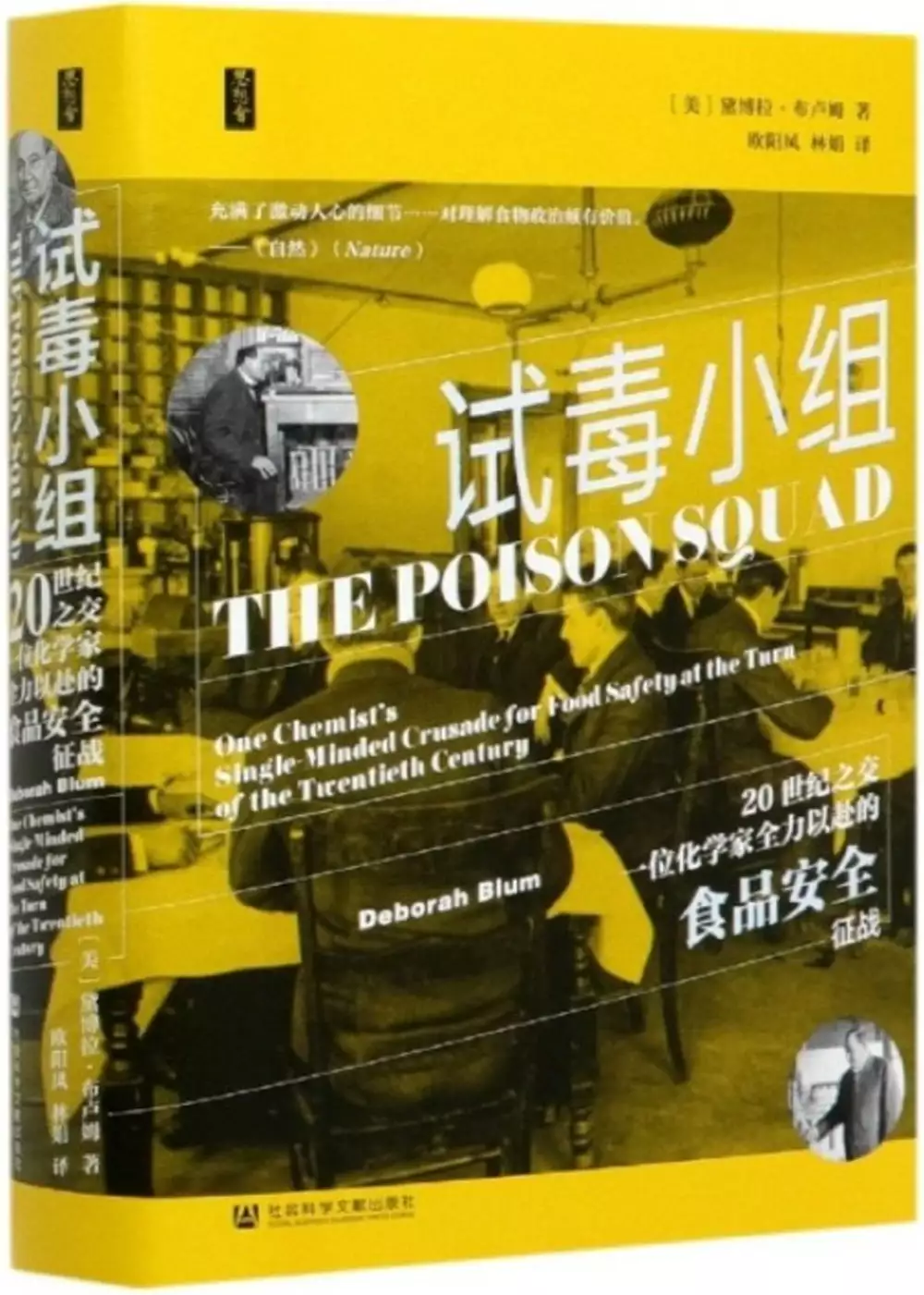

試毒小組:20世紀之交一位化學家全力以赴的食品安全征戰

為了解決過醋酸危害 的問題,作者(美)黛博拉·布盧姆 這樣論述:

在《試毒小組》一書中,黛博拉•布盧姆為讀者講述了19世紀末20世紀初,發生在美國,為爭取食品安全立法,為完善食品監管,為保護消費者權益和公民利益而進行的一系列鬥爭,這些鬥爭的發起者和引領者是站在消費者一邊的化學家哈威•威利。威利原本在普渡大學任教,於1883年被農業部任命為首席化學家。此後,威利就推動該機構有條不紊地調查食品和飲料欺詐行為,調查涵蓋了從黃油、香料到葡萄酒和啤酒等五花八門的食品飲料,對美國食品供應情況進行了詳盡的描繪,有些內容駭人聽聞。為了測驗添加劑的危害性,威利甚至招募志願者,在農業部化學局進行人體試驗,因此被稱作“試毒小組”,這也是本書書名的由來。 威利對食品和飲料的調查以

及對這些危害人身行為的批評譴責,既激怒了食品製造商,也驚動了那些極具商業頭腦的監管者們。儘管飽受壓力,但他拒絕停止研究,哪怕其所得出的結論讓強大的公司和政治利益方蒙羞。在呼籲純淨食品的運動中,正是通過以威利為首的各界人士的不斷努力,美國首部《純淨食品藥品法》才得以誕生。威利等人的不屈抗爭,則無愧於消費者保護這場漫長戰役的先驅稱號,而至今,這場戰役仍然沒有結束。 黛博拉·布盧姆(Deborah Blum) 是麻省理工學院KSJP專案負責人,Undark雜誌出版人。布盧姆於1992年贏得了普利策獎(Pulitzer Prize),她還為《洛杉磯時報》《紐約時報》《探索》《

健康》《當今心理學》《鐘斯媽媽》《衛報》等多家報社撰寫科學調研類文章。她曾擔任國家科學作家協會會長,現為美國科學進步協會成員和國家科學院的終生顧問。其他著作包括《猴子的戰爭》(The Monkey Wars)《頭腦中的性別》(Sex on the Brain)《下毒者手冊》(The Poisoner’s Handbook)等。 裡面有什麼?我想知道!”1 人物表1 引言1 第一部分 第一章 化學荒漠11 第二章 被欺騙、被愚弄、被迷惑30 第三章 牛肉法庭48 第四章 裡面有什麼?66 第五章 唯有勇者82 第六章 食品毒物課程101 第七章 危言聳聽的化學家123 第

八章 《叢林》142 第二部分 第九章 毒物托拉斯161 第十章 番茄醬和玉米糖漿184 第十一章 找盡藉口199 第十二章 威士卡與蘇打水217 第十三章 愛情微生物239 第十四章 摻假蛇265 第十五章 犯罪史281 後記303 致謝308 章節附註310 索引393 今時今世,在我們眼裡,先祖們的食物上往往籠罩著浪漫的光圈。在如此美好的瑰色中,我們也許想像著祖父母或曾祖父母們吃著——且只吃——農場裡青翠欲滴的瓜果蔬菜和牧場上食草放養的牲畜家禽,既滿足口腹之欲,又塑造強健體格。我們甚至可能認為,那時的食物飲品純屬天然,當今這種用化學進行改良、欺世惑眾的食物

製造手段彼時尚未問世。 這一點,我們都錯了。 事實上,到了19世紀中期,美國國內售賣的多種食品飲料已經聲名狼藉,難以令人信任,有時甚至置人于危境。 牛奶便是很好的例子。奶牛場主們,特別是19世紀向美國擁擠繁華的城市供應牛奶的商人們,知曉可以通過脫脂或者摻水的方式獲利。標準做法是在牛奶脫脂後,往每夸脫牛奶中加一品脫溫水(譯者注:1夸脫=2品脫),這種混合液體呈現淺藍色。為改善外觀,牛奶生產商學會了添加增白劑,如熟石灰或者白堊(譯者注:粉筆的主要成分)。有時,他們添加一勺黑糖蜜,使液體偏金黃,呈奶油色。為了模仿液體表面應該出現的奶油層,他們最後可能還會細細澆注一些淡黃色的東西,間或是濃稠的小

牛腦漿。 “員警哪去了?”紐約記者約翰·穆拉利質詢道,在1853年出版的《紐約及周邊區域的牛奶貿易》(The Milk Trade in New York and Vicinity)一書中,他詳細描述了這一類——甚至更糟的——製作方法。其證據出自醫生們的報告,他們灰心沮喪,直言在紐約每年有成千上萬的兒童死于骯髒污濁(細菌滋生)且有意為之的牛奶。他的控訴有點戲劇化——儘管他和很多人都義憤填膺、一心求變,但沒有任何法律規定這種摻假行為是非法的。穆拉利還是繼續質問:什麼時候住手呢? 造假和摻假在其他美國產品中也大行其道。“蜂蜜”通常是增稠的有色玉米糖漿,而“香草”汁則是酒精和綜合食用色素的混合物

;將草籽混入搗碎的蘋果皮醬液,染紅並加糖,“草莓”果醬就製成了。“咖啡”主要成分可能是木屑,或小麥、豆類、甜菜、豌豆和蒲公英的種子,它們被燒成焦黑再經研磨就足夠以假亂真了。盛有“胡椒”、“肉桂”或“肉豆蔻”的容器中經常被加入更低廉的充數材料,如椰子殼粉、燒焦的繩子,偶爾夾雜地上的垃圾。“麵粉”通常以碎石或石膏作為廉價的添加劑。碾碎的昆蟲可以混入紅糖,往往難以被人察覺——它們的使用常會導致“雜貨癢”(譯者注:一種經常接觸麵粉和糖引起的手部皮炎),令人極其不舒服。 到19世紀末,大規模的工業革命——以及工業化學的興起——也為食品供應帶來了許多新的化學添加劑和合成化合物。食品和飲料製造商仍然不受政

府法規管束,無須通過基本安全測試,甚至不用在標籤上標注成分,他們因而熱情地擁抱新材料,將它們混進食物在食品雜貨店售賣,有時這些食品是致命的。最受歡迎的牛奶(它在缺乏有效製冷的時代非常容易腐爛變質)防腐劑——甲醛,其使用靈感源於殯儀館最新的防腐實踐。加工商採用甲醛溶液——標上溫良無害的名字如“儲存劑”(Preservaline)進行售賣——浸泡腐爛的肉類以去味。其他受歡迎的防腐劑包括水楊酸(一種藥用化合物)和硼砂(一種以礦物為主的材料,作為清潔產品而廣為人知)。 食品製造商也採用提煉自煤炭副產品的新型合成染料,使原本黯淡無光的產品誘惑力大增。他們找到了廉價的合成化合物,可以作為替代品秘密添加進

食物和飲料——糖精來代替糖;醋酸代替檸檬汁;實驗室製造的醇類或者酒精,經過染色和調味,搖身一變成為陳年威士卡和優質葡萄酒。正如威斯康辛州進步党(譯者注:19世紀末20世紀初美國歷史上掀起了進步主義運動,其中拉福萊特在威斯康辛州領導的進步運動,堪稱各州進步運動的典範。)參議員羅伯特·馬恩斯·拉福萊特(Robert M La Follette)在1886年所描述的那樣:“聰明才智攜手陰謀詭計,複合製造出新物質進行食物制假。造出看起來像、吃起來像、聞起來也像,但就是與真貨本質迥異的東西;並掛羊頭賣狗肉,欺騙買家。” 難怪,當驚恐不安的民眾開始尋求聯邦政府的幫助來制止這種欺詐欺騙行為時,他們是高舉“

純淨化”的大旗行動的。他們認為自己是“純淨食品運動”的十字軍戰士,不僅在努力淨化被污染的食品供應鏈,而且在努力清理一個腐爛到根源的體系(有政客因親善該行業而出手進行保護)。正如穆拉利幾十年前所做的那樣,新的十字軍隊伍——由科學家、記者、州衛生官員和婦女團體領導者們組成——強烈譴責他們國家的政府居然願意讓這種腐敗行徑延續下去。 “純淨食品運動”的領導者們一致認為監管監督是唯一現實的解決方法。他們曾多次看到,美國國內的食品加工商和製造商們對於保護食品供應幾乎或者根本沒有責任感,尤其當承擔責任可能會威脅其利潤時。例如,甲醛已經會直接導致死亡——特別是不少孩子死于飲用所謂的防腐牛奶——生產者卻毫無所

動,繼續使用該防腐劑。防腐劑在避免牛奶變質方面的確非常有用——否則牛奶是難以賣出去的——因此,難以捨棄。 當時美國公司已經多次成功阻止了多方試圖通過食品安全立法(哪怕是最溫和的立法)的努力。這尤其激怒了那些宣導保護消費者安全的人,因為此時歐洲各國政府正在制定措施保障食品安全;一些在美國能隨心所欲銷售的食品飲料現在被其他國家查禁了。與美國同行不同,歐洲啤酒和葡萄酒生產商是不允許在這些飲品中添加危險防腐劑的(哪怕他們可以將這些添加劑加入售往美國的產品中)。 在1898年於華盛頓舉行的第一屆“全美純淨食品和藥物大會”上,代表們指出,自從大約13年前拉福萊特在參議院發言以來,美國食品行業中的欺詐行

為猖獗不休。如果不制定相關政策或計畫來處理工業化的食品,這個國家還會持續多久?沒有人知道。當然,有位代表滿懷希望地表示,“這個偉大的國家(最終必須)在文明國家中佔有一席之地並保護其國民。” 在參會的數百名純淨食品倡議者中,許多人在這看似不太可能產生英雄事蹟的地方和人物身上,看到事情取得進展的最佳機會:美國農業部的一個小型化學單位及其首席科學家——一位元在哈佛大學接受化學專業培訓的中年印第安那州土著。 但實際上,那是明智之選。 在美國聯邦政府考慮創建類似於食品藥品管理局之類機構之前的數十年,農業部(1862年由亞伯拉罕·林肯總統設立)的任務是分析國內食品和飲料的成分。它是唯一開展這項工作的

機構,旨在回應某些農夫的訴求,他們因人工製造食品削弱了其市場而深感不悅。19世紀70年代,來自明尼蘇達州農業協會的一份投訴要求該部門調查“科學的錯誤應用,如給臭雞蛋除臭、把酸腐黃油去味和將豌豆染綠等”。 但直到1883年農業部任命哈威·華盛頓·威利〔他原本在普渡大學(Purdue University)任教〕為首席化學家後,該機構才開始有條不紊地調查食品和飲料欺詐行為。儘管威利是知名糖化學專家,但他在印第安那州時就研究過食品制假,並警告過,“假冒”產品對公眾健康會產生威脅。抵達農業部後,他立即開展一系列調查,涵蓋了從黃油、香料到葡萄酒和啤酒等五花八門的食品飲料,對美國食品供應情況進行了詳盡的

描繪,有些內容駭人聽聞。這些報告促使他于20世紀初在志願者身上進行人體試驗,檢測部分最可疑的化學添加劑,這一系列試驗被美國報紙稱為“試毒小組”研究。 威利對食品和飲料的調查——以及調查結果中的翔實批評——既激怒了製造商,也驚動了那些極具商業頭腦的監管者。儘管飽受壓力,但他拒絕停止研究。正如純淨食品擁護者們欽佩地指出,威利——及其研究人員——堅持自己的研究,哪怕他們所得出的結論讓強大的公司和政治利益方蒙羞。 在這些利益方看來,更糟糕的是,他公佈了調查結果。威利堅定地向政府官員和立法者,以及廣大公眾——包括純淨食品運動人士——通報調查結果。他告知國會某委員會,多年來的研究結果使他確信,禮貌地退

讓是不可接受的。 無論如何,威利總會脫穎而出。他個頭高大,身形魁梧,黑頭發黑眼睛,私下裡幽默迷人,公共場合時而威嚴,時而誇張。他將成為20世紀之交全美食品安全監管之戰中最聞名遐邇的人物,他建立起一個消費者保護聯盟,面對預想中的挫折時集結並號召他們堅持抗爭。威利是美國第一位偉大的食品安全化學家,但他對這項事業的最大貢獻——甚至超越了他所從事和監管的科學任務,甚至還超出了他能令此項事業引人注目的能力——是“他卓絕的指揮才能”,公共衛生歷史學家奧斯卡·安德森·小威利(Oscar Anderson Jr Wiley)寫道,並補充說:“他是一個領導者,始終保持全域觀”,即強烈的消費者保護意識這一長遠目

標。 威利也有他的不足之處。作為一個業餘牧師的兒子,他很大程度上只是因為自己同盟的要求而站上道德高地。面對敵意,他的立場變得更加強硬,即使在某些細節上,他也常常拒絕妥協。因為烘焙食品中的有毒化合物,他與人爭吵,因為標籤上的圖片,也吵得一樣凶。哪怕在吹毛求疵時,他也未能釋放善意,這使他的同盟關係緊繃。有些人認為,這降低了他行動上的有效性。而這點他自己也清楚。 威利自己認為,他未能為他的國家實現一種無畏而嚴厲的監管保護,這種保護才是他孜孜以求的。他無法忘記,也無法原諒:自己曾獨自挺立在——有時甚至敗於——反對公司干預法案的鬥爭中。對於自己所取得的偉大成就——1906年具有里程碑意義的《純淨食品

藥品法》的通過並生效,他進行了自我批判,這很可能削弱了我們對其成就的感知,並讓大家低估了其做出的偉大貢獻。 要是那樣,我們就又錯了。 是的,我們現在依然在為純淨食品而戰。但是,請大家認識到,我們已經從19世紀食物、飲料和藥品全然不受管制的恐怖境地中走出來,跋涉了漫漫長路。在當下,當商業利益方——就像在威利所處的時代那樣——抱怨政府過度干預並宣稱取消監管的必要性時,我們要記住,威利付出了多大的努力才為我們奠定了基石,使我們能抵抗住各種壓力。他改變了我們的監管方式,也改變了我們對食品、健康和消費者保護方面的看法。 也許這並不能總是幫助我們給過去的歲月——甚至那時的英雄們——鍍上一層瑰色光輝。

但我們應該謹記且不可忘卻早期在保護我們國家和個人時所經歷的那些教訓。當我們回顧全美消費者保護戰役中的首場戰鬥時,我們最好記住它有多麼激烈。這是一個引人注目且極富啟發意義的故事——它照亮我們腳下的路——故事源自一個簡單的事實:我們現在所說的《純淨食品藥品法》,曾經被全美上下稱為《威利博士法》。

利用本土有益菌液作為垂直電動沖洗法電解液移除土壤多種重金屬之研究

為了解決過醋酸危害 的問題,作者陳宜霆 這樣論述:

重金屬污染的土壤被認為是一項重要的環境問題。而電動力法被認為是一種有效的重金屬污染土壤整治技術,傳統的電動力法應用水平電場,只有少數嘗試應用垂直電場來處理受污染的土壤。本研究測試不同的電解質在垂直電動沖洗技術對土壤多種重金屬的移除效果。本研究選取彰化縣某受污染之農地土壤作為測試樣本,土壤中主要含有銅、鎳、鉻等重金屬污染,利用垂直電動修復與土壤沖洗耦合整治技術修復方法,通過垂直電場將土壤中帶正電的重金屬離子由陽極遷移到陰極。所測試五種電解液結合 15 天之垂直電動沖洗試驗,對於重金屬銅之總移除效率依序為:EM 菌液+5%氯化鈣(81.89 %)>EM 菌液(78.21 %)>0.1M 檸檬酸(

74.31 %)>0.01M 硝酸(54.82 %)>0.01M 檸檬酸(45.62 %);重金屬鎳之總移除效率依序為:0.1M 檸檬酸(96.20 %)>EM 菌液(91.68 %)>EM 菌液+5%氯化鈣(69.19 %)>0.01M 硝酸(63.19 %)>0.01M 檸檬酸(51.41 %);重金屬 鉻之總移除效率依序為: 0.01M 檸檬酸 (29.40 %)>EM 菌 液 (23.29 %)>0.1M 檸檬酸(16.84 %)>0.01M 硝酸(6.43 %)> EM 菌液+5%氯化鈣(0.83 %)。進行重金屬型態分析,原土中銅、鎳主要以鐵錳氧化態為主,較容易被移除,而鉻主要是以

有機物鍵結態與殘留態佔大部分,較不容易從土壤中被移除。總體而言,利用垂直電動修復與土壤沖洗耦合技術,對於重金屬污染土壤的去除過程,利用硝酸、檸檬酸、EM 菌液對於陽極處的土壤,具有不錯的移除效率,可於短時間內降至管制標準以下。

過醋酸危害的網路口碑排行榜

-

#1.火災爆炸預防 - 勞動部職業安全衛生署

三、過醋酸、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他過氧化有機物。 □ 本規則所稱著火性物質,係指 ... 之危害性越高,同樣的;爆燃範圍越大產生火災爆炸. 於 www.osha.gov.tw -

#2.中国科学技术协会学会科普对付新型冠状病毒,这些消毒知识你 ...

健康危害:经常用手接触该品的工人,手掌大量出汗,指甲变薄,毛发脱落。该品有致敏作用。 ... 过氧乙酸又名过醋酸,分子式C2H4O3,分子量76. 於 cast.org.cn -

#3.2007.8.22 新光醫院:應用二氧化氯消毒血液透析機效果評估

過醋酸 消毒劑為過氧化氫及過醋酸的強酸混合液,具有很強的刺鼻味及對皮膚的腐蝕性,長期的暴露下易造成工作人員健康方面的危害。 於 www.clbio.com.tw -

#4.過氧乙酸 - A+醫學百科

本品對眼睛、皮膚、粘膜和上呼吸道有強烈刺激作用。吸入後可引起喉、支氣管的炎症、水腫、痙攣,化學性肺炎、肺水腫。接觸後可引起燒灼感、咳嗽、喘息、喉 ... 於 cht.a-hospital.com -

#5.过氧乙酸

用于烯羟的环氧化,芳稠环的氧化,吡啶的N一氧化和甾体C5和C14位的氧化,还氧化脐成氧化偶氮化合物,碘苯成亚碘酰苯,酚成醌,硫醚成亚砜和砜等。 健康危害. 於 m.zwbk.org -

#6.过氧乙酸(79-21-0)MSDS 性质熔点处理密度比重 - ChemicalBook

健康危害 本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛,化学性肺炎、肺水肿。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉 ... 於 www.chemicalbook.com -

#7.第一階段優先適用GHS之危害物質(1062種)

Ammonium nitrate. 6484-52-2. 過氯酸銨. Ammonium perchlorate. 7790-98-9. 苦味酸銨. Ammonium picrate. 131-74-8. 醋酸叔戊酯 tert -Amyl acetate. 於 cesh.dyu.edu.tw -

#8.【防疫微课堂-消杀篇3】过氧乙酸消毒液使用雷区这样躲!

又名过醋酸,无色透明液体,易挥发,有刺激性气味,为强氧化剂,具有强腐蚀性,有漂白作用,性质不稳定,易 ... 在进行室内喷洒消毒时浓度不宜过高,以免危害人体。 於 m.scjdu.com -

#9.【無菌製劑】氣化過氧化氫的滅菌技術及其驗證分析 - 雪花新闻

對潔淨室氣體進行消毒的傳統辦法是將消毒液通過蒸發來燻蒸消毒,通常所用的消毒液有環氧乙烷、過氧乙酸、甲醛溶液等。以甲醛燻蒸滅菌爲例,當溼度 ... 於 www.xuehua.us -

#10.安全資料表氧氣 - 信華氣體

化學品危害分類:加壓氣體、氧化性氣體第1 級. 標示內容:. 圖式符號:氣體鋼瓶、圓圈一 ... 危害警告訊息:內含加壓氣體;遇熱可能爆炸 ... 乙醛:形成爆炸性過醋酸。 於 www.sh-gas.com.tw -

#11.乙酸- 維基百科,自由的百科全書

水的存在令乙酸的性質巨變,以至於在幾個世紀裡,化學家們都認為冰醋酸和醋中的酸是截然不同的物質。法國化學家拉瓦錫甚至猜測冰醋酸是醋中酸的氧化產物。1797年,法國化學 ... 於 zh.wikipedia.org -

#12.84消毒液、酒精、過氧乙酸……這些化學品你會正確使用嗎?

健康危害:經常用手接觸該品的工人,手掌大量出汗,指甲變薄,毛髮脫落。該品有致敏作用。 ... 過氧乙酸的合成原料為冰醋酸、硫酸、過氧化氫。 於 kknews.cc -

#13.聯合國編號索引

醋酸 汞. Mercury acetate. 1630 151. 氯化銨汞. Mercury ammonium chloride. 1631 154. 苯甲酸汞. Mercury benzoate ... 一氯醋酸,液體 ... 別述明時(吸入危害A區). 於 khcmv.thb.gov.tw -

#14.提醒| 84消毒液这么用,小心成“夺命毒气”

在疫情防控期间,84消毒液(主要成分:次氯酸钠)、过氧乙酸、次氯酸钙等各类 ... 不过,专业人士提醒,84消毒液对于人体健康有危害,须谨慎使用:. 於 www.eco-city.gov.cn -

#15.84消毒液、过氧乙酸、酒精……这些消毒知识你会了吗?

取1份消毒剂,加入49份冷水(不要用热水),得到浓度为1000mg/L的含氯消毒液。用于消毒被呕吐物、排泄物或分泌物污染的表面或物件。 注意事项:. 健康危害 ... 於 www.thepaper.cn -

#16.降低截切生鮮蔬果微生物危害之作業指引

肆、降低生鮮截切蔬果微生物危害之操作原則 ... 乙二胺四醋酸二鈉. Disodium ... 過氧乙酸. Peroxyacetic acid. 315 ppm. 32 33734-57-5 過氧辛酸. 於 www.ilshb.gov.tw -

#17.过氧乙酸的安全操作及危害_搜档网

过氧乙酸的安全操作及危害. 无色透明液体,有强烈的刺激性醋酸气味。具有弱酸性,易挥发,易溶于水和有机溶剂及硫酸,如乙醇(酒精)、乙醚、乙酸(醋酸)。 於 m.sodocs.net -

#18.附表一公共危險物品之種類、分級及管制量

過醋酸 、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他有機過氧化物。 ... 過氯酸鉀、過氯酸鈉、過氯酸銨及其他之過氯酸鹽類。 ... 特定化學物質危害預防標準中之下列物質:. 於 www.ntfd.gov.tw -

#19.第一階段優先適用GHS 之危害物質(1062 種)

過氯甲硫醇. Perchloro methyl mercaptan. 594-42-3. 過氯酸氟. Perchloryl fluoride. 7616-94-6. 過醋酸. Peroxyacetic acid. 79-21-0. 於 www.ncyu.edu.tw -

#20.生物安全訓練_報告與心得--- 何瓊芳

在「微生物學級生醫實驗室生物安全」一書中,將各式安全櫃依適用的生物危害層級 ... 物質分別有氧化乙烯、甲醛、戊乙醛、酚類(phenol)、過醋酸(peracetic acid) 、次氯 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#21.超音波系統和換能器適用的消毒劑和清潔溶液 - Philips

裝置的內部元件無法消毒,因此,裝置必須依當地或聯邦法律視為生物危害廢棄 ... 過醋酸. LLD、ILD. N. T、C T、C N. T、C T、. C、H. T、C T、C. 中性肥皂溶液. 於 www.usa.philips.com -

#22.嘉南藥理科技大學環境工程與科學系碩士論文

近年來室內空氣健康危害的議題逐漸被大家所重視,尤其是近三十年 ... 易累積而導致室內空氣品質惡化,造成對人體之危害,為有效改善室內空 ... 過氧乙酸、含氯類. 於 ir.cnu.edu.tw -

#23.安全資料表 - Alfa Aesar

无水醋酸银. 安全資料表. 頁碼1 / 8 ... 健康危害. 造成皮膚刺激.造成嚴重眼刺激.可能造成呼吸道刺激. 環境危害. 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響. 於 www.alfa.com -

#24.危險物: 一、 爆炸性物質中之下列物質: (一) 硝化乙二醇

(三) 過醋酸、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他有機過氧化物。 ... 過氯酸鹽類及氯酸鹽類之混合炸藥。 ... 特定化學物質危害預防標準中之下列物質:. (一) 黃磷火柴. 於 www-o.ntust.edu.tw -

#25.醋酸 - 安全資料表

6.若呼吸停止立即由受訓過人施予人工呼吸,若心跳停止施行心肺復甦術。 7.立即就醫。 最重要症狀及危害效應:刺激、灼燒感,吸入肺部也會引起致命的 ... 於 orglab.thu.edu.tw -

#26.過氧乙酸_百度百科

過氧乙酸,是一種有機化合物,化學式為CH3COOOH,有強烈刺激性氣味,溶於水、醇、醚、硫酸。屬強氧化劑,極不穩定。在-20℃也會爆炸,濃度大於45%就有爆炸性, ... 於 baike.baidu.hk -

#27.運用熱卡計方法與動力學模式研究過醋酸之熱危害

過醋酸 (Peracetic acid, PAA) 用途甚廣,濃度較高之PAA 常運用於環氧化反應,低濃度則運用於漂白或消毒上,然而因其物質具有較差的熱穩定性,故在製程、儲存與運輸中 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#28.这些常规消毒剂你用对了吗? 来听听专家的权威解答 - 三湘都市报

你知道常用消毒剂的危害吗? ... 过氧乙酸和过氧化氢均无色透明,过氧乙酸性质不稳定,不能久储,容易分解,高浓度过氧乙酸可由剧烈碰撞或高热引起 ... 於 sxdsb.voc.com.cn -

#29.氧乙酸是什么- 头条搜索

过氧乙酸(俗名:过醋酸),英文:Peracetic acid(peroxyacetic acid, or PAA),是有机过 ... 过氧乙酸是无色液体,具有乙酸的典型. ... 过氧乙酸对人体有什么危害吗? 於 m.toutiao.com -

#30.醋酸異丁酯(Isobutyl acetate) 其他名稱 - 勝一化工股份有限公司

2. 遠離引火源-禁止吸菸. 3. 避免與眼睛接觸. 其他危害:-. 三、成分辨識資料. 純物質. 中英文名稱:醋酸異丁酯(Isobutyl Acetate). 於 www.shinychem.com.tw -

#31.應用二氧化氯消毒血液透析機效果評估

過醋酸 消毒劑為過氧化氫及過醋酸的強酸混合液,具有很強的刺鼻味及對皮膚的腐蝕性,長期的暴露下易造成工作人員健康方面的危害。 於 www.airitilibrary.com -

#32.危害通識講義.pdf

硝化乙二醇、硝化甘油、 硝化纖維等硝. 酸酯類. ⚐三硝基苯、三硝基甲苯、 三硝基酚等硝. 基化合物. ⚐過醋酸、過氧化丁酮、 過氧化二苯甲醯. 等有機過氧化物 ... 於 www.feu.edu.tw -

#33.过氧化氢和过氧乙酸全新应用指南 - Active Oxygens

好氧菌可以将硫化. 氢转化为硫酸,对泵站设备和混凝土下水管道造成腐蚀,代价. 昂贵。 硫化氢本身也很危险。如果气体浓度达到100 ppm,就会危害. 工人的健康;如果在封闭 ... 於 active-oxygens.evonik.com -

#34.低溫滅菌技術及應用

見的E.O及H2O2電漿低溫滅菌法及過醋酸液體滅菌法。 貳、消毒滅菌簡介 ... E.O對健康危害:. (Ⅰ) 急性: ... 原理:利用過醋酸(CH3COOH)浸泡消毒,配合特殊滅菌. 於 depart.femh.org.tw -

#35.五、發明說明(x)

烷兩者都是毒性氣體並對看護工人有潛在的危害,環氧乙. 烷的問題尤其嚴重, ... 過醋酸. 40-80%. 5. 1.Bruch, C. W. Gaseous Sterilization, Ann. Rev. Microbiology. 於 patentimages.storage.googleapis.com -

#36.過醋酸消毒濃度藥品查詢/外科及消毒防腐藥/過醋酸 - Yxhsa

藥品查詢/外科及消毒防腐藥/過醋酸【中文名稱】:過醋酸【英文 ... 都是天然存在的物質,對環境不具任何負面影響,且不具腐蝕性,更不會危害人體,因此過碳酸鈉是一種 ... 於 www.sweettiqueuk.me -

#37.安全資料表

建議用途及限制使用:製造下列化學品:醋酸,醋酸酐,正丁醇,2-乙基己醇,過氧化 ... 化學品危害分類: 易燃液體第1 級、急毒性物質第4 級(吞食)、嚴重損傷/刺激 ... 於 lms.nctu.edu.tw -

#38.實驗室清潔消毒之常用術語及消毒劑

效氯之更強作用之溶液,處理生物危害性物質之溢出物以及含有大. 量有機物之情況。 ... 化氫或過氧醋酸燻蒸來消毒對熱敏感之醫療⁄牙醫器械時,需要. 於 cmurdc.cmu.edu.tw -

#39.過氧化物類架橋劑批式反應製程失控危害預防研究Prevention of ...

而由於其潛在危害嚴重,在國際相關重要法規皆. 被列為危險性物質。 MEKPO 生產製造過程[7],先將醋酸酐加熱熔融,之後加入甲醇反應形. 成鄰苯二甲酸二 ... 於 labor-elearning.mol.gov.tw -

#40.醋酸(冰醋酸) - 安全資料表

6.若呼吸停止立即由受訓過人施予人工呼吸,若心跳停止施行心肺復甦術。 7.立即. 就醫。 最重要症狀及危害效應:刺激、灼燒感,吸入肺部也會引起致命的 ... 於 www.i-chang.com.tw -

#41.常用消毒劑的安全使用須知

對抗工作地點生物性危害的威脅,工作環境的消毒. 清潔及個人衛生十分重要。 ... 過氧乙酸(Peracetic Acid)。 ... 一般來說消毒劑都有一定的危害,若使用不當便會. 於 www.oshc.org.hk -

#42.最深入人心的醋味,最得不偿失的熏醋大法 - 知乎专栏

而属于弱酸的食用醋酸,其实与强酸还差得远。在医院里,对于传染病人住过的房间消毒,使用的是过氧乙酸熏蒸,这和普通的食醋完全是两回事。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#43.過氧乙酸 - 華人百科

醫葯工業用作飲水、食品和防止傳染病的消毒劑。有機工業用作製造環氧丙烷、甘油、己內酰胺的氧化劑和環氧化劑。 相關危害. 有毒,經口LD50:1540mg ... 於 www.itsfun.com.tw -

#44.化學品全球分類與標示調和制度(GHS) 化學品全球 ... - 高雄市政府

危害 通識. MSDS/SDS和標示. 對國際上已有適當評估及. 確認危害之化學品,可促. 進其國際貿易 ... 三)過醋酸、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他有機過氧化物。 於 orgws.kcg.gov.tw -

#45.第四節消毒及滅菌方法之簡介 - 衛生福利部玉里醫院

過醋酸 液體滅菌法(peracetic acid sterilization): ... 氫電漿滅菌鍋、過醋酸滅菌鍋。 ... 四)器械清洗動作應在水面下進行,以免污染空氣及造成人員的危害。 於 www.ttyl.mohw.gov.tw -

#46.过氧乙酸,AB|CAS 79-21-0|南京化学试剂

过氧乙酸对细菌繁殖体;芽胞真菌;酵母菌和病菌等具有高效;快速杀菌作用,可作为杀菌剂用于传染病消毒;饮用水消毒和食品消毒等。也用作杀虫剂。 密度: 1.15; 可溶性: 能 ... 於 www.nj-reagent.com -

#47.過醋酸消毒濃度 - Qualidog

運用熱卡計方法與動力學模式研究過醋酸之熱危害__臺灣博碩士論… 3,過醋酸(peracetic acid)。 4,鄰苯二甲醛ortho-phthalaldehyde ; OPA,為新產品已於1999年10月 ... 於 www.chrishurch.me -

#48.物質安全資料表

Peroxoacetic acid、Acetic peroxide、過醋酸、過氧乙酸. 化學文摘社登記號碼(CAS No.):79-21-0. 危害物質成分(成分百分比):100. 四、 急救措施. 於 drug.che.kuas.edu.tw -

#49.Acetic Acid 醋酸 - 台灣波律股份有限公司

6.若呼吸停止立即由受訓過人員施予人工呼吸,若心跳停止施行心肺復甦術。 7.立即就醫。 最重要症狀及危害效應: 刺激、灼燒感、吸入肺部也會引起致命的肺水腫 ... 於 www.taimax.com.tw -

#50.過氧乙酸 - 中文百科知識

健康危害 — 健康危害. 有毒,經口LD50:1540mg/kg(大鼠),經皮LD50:1410mg/kg(兔),吸入LC50: ... 於 www.easyatm.com.tw -

#51.民國109 年03 月02 日- 第一章總則第1 條

三、過醋酸、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他過氧化有機物。 ... 雇主使勞工於局限空間從事作業,有危害勞工之虞時,應於作業場所入口顯而易見處所. 於 law.moj.gov.tw -

#52.【Yahoo論壇】疫災來襲、 全民防護消毒總動員!

2020年1月26日 — 筆者從事化生放核危害物消毒研究與教學多年,2003年間亦曾參與國家各大 ... 的第三等級中性二氧化氯、過氧化氫、過醋酸等滅菌劑,進行燻蒸消毒殺死。 於 tw.yahoo.com -

#53.醫療物品之消毒滅菌 - 李綜合醫院

5.1.3.4 器械清洗動作應在水面下進行,以免汙染空氣及造成人員的危害。 ... 5.3.2.3 過醋酸液體滅菌(peracetic acid sterilization):經美國FDA 核可之滅菌. 於 www.leehospital.com.tw -

#54.安全資料表

0.1 N過氯酸在醋酸標準液c(HClO4) = 0.1 mol/l (0.1. N) Titripur® Reag. Ph Eur,Reag. USP ... 3.2 混合物. 危害成分. 成分. 分類. 濃度或濃度範圍 acetic acid. 醋酸. 於 www.merckmillipore.com -

#55.消毒剂过度使用的危害

化学消毒剂如含氯消毒剂(84消毒液)、过氧化氢、过氧乙酸等,具有一定 ... 环境中,会进入食物链,通过生物富含作用,产生危及人类健康的潜在危害。 於 sxws.sx.gov.cn -

#56.CN1208558A - 用过氧乙酸防治作物病害的方法 - Google Patents

实施例:(以下采用30%的过氧乙酸)1、灌根法:以防治茄子黄萎病为例。黄萎病是茄子生产中最主要的病害,危害极为严重,尤以保护地茄子黄萎病发病损失最大。防治的 ... 於 patents.google.com -

#57.教育部校園老舊氣體鋼瓶危害評估與風險控制計畫「無危害性 ...

乙烯):形成爆炸性過氧化物。 3.乙醛:形成爆炸性過醋酸。 4.鈦:起爆炸性反應。 應避免之狀況:1.任何引燃源,如火焰、靜電、火花、焊接電孤、熱、 ... 於 www.ga.ntnu.edu.tw -

#58.安全資料表

同義名稱:乙酸、冰醋酸、Glacial acetic acid、Ethanoic acid、Ethylic acid、Methane carboxylic acid. 化學文摘社登記號碼(CAS No.):64-19-7. 危害成分(成分 ... 於 s3-ap-northeast-1.amazonaws.com -

#59.附錄四、危害性化學物質清單

聯苯胺醋酸鹽 ... (二)其他法令規定之危害性化學物質. Acenaphthalene. 苊烯. Acetic acid. 醋酸 ... 過氯酸氟. Peroxyacetic acid. 過醋酸. Petroleum benzine. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#60.有機過氧化物 - MBA智库百科

如:過氧化苯甲酰、過醋酸、過氧化甲乙酮等,都極易發生爆炸性自氧化 ... 不難看出,有機過氧化物對溫度和外力作用是十分敏感的,其危險性和危害性比 ... 於 wiki.mbalib.com -

#61.双氧水 - 珀裕企業有限公司

化學工業用作生產過硼酸鈉、 過碳酸鈉、 過氧乙酸、 亞氯酸鈉、過氧化硫脲等的原料,酒石酸、維生素等的氧化劑。 醫藥工業用作殺菌劑、消毒劑,以及生產福美雙殺蟲劑 ... 於 www.077911393.com.tw -

#62.化学消毒法 - 宁夏疾病预防控制中心

常用浓度根据微生物的抵抗力的大小和危害程度可用0.2-2%持续消毒10分钟至2小时。药物干粉使用一般为排泄 ... 过氧化物类消毒剂常用的有过氧乙酸、过氧化氢与臭氧。 於 www.nxcdc.org -

#63.ICSC 1031 - 过乙酸(稳定的) - ILO

过醋酸 过氧乙酸乙酰过氧化氢. CAS登记号:79-21-0. UN编号:3105. EINECS编号:201-186-8. 急性危害, 预防, 消防 ... 过乙酸(稳定的), ICSC: 1031 ... 於 www.ilo.org -

#64.過醋酸滅菌鍋 - Merisa

滅菌鍋過醋酸滅菌鍋高壓蒸氣滅菌鍋過氧化氫低溫滅菌鍋其他設備手術室、供應中心規畫設計 ... 透析室主管必須讓工作人員熟悉危害物質之危害通識規則的任何規定(過醋酸. 於 www.grapplrts.me -

#65.化學危害通識生物安全

第33 / 198頁. 危害性物質分類一覽表(1/2). (97.12.31後為運輸標示). 第一類爆炸物. 硝酸酯類、硝基化. 合物、過醋酸、有. 機過氧化物等. 第二類氣體. 於 csep.ntut.edu.tw -

#66.工作地點的化學安全 飲食業的化學安全指引

中有些屬腐蝕性、易燃及爆炸性的化學品,可危害健康,故應實施適當的安全措施, ... 過乙酸(或稱過氧乙酸)是帶有強烈醋酸味的無色液體,具刺激性,可分解為乙. 於 www.labour.gov.hk -

#67.過氧化氫

過氧化氫. Hydrogen Peroxide. 過氧化氫是不穩定的物質,容易與氧氣和水反應分解釋放出熱量。 高濃度的過氧化氫用作紡織品與紙張的漂白劑。 釋放於大氣中會非常迅速地 ... 於 nehrc.nhri.org.tw -

#68.过氧化物形成溶剂 - Sigma-Aldrich试剂

B 组: 浓缩后存在过氧化物危害蒸馏或蒸发前进行过氧化物形成试验。1年后进行过 ... 将0.5-1.0 mL样品溶剂加入到等体积的含有约0.1 g碘化钠或碘化钾晶体的冰醋酸中。 於 www.sigmaaldrich.cn -

#69.實驗室安全衛生管理及危害通識

危害 控制. ○ 危害通識. ○ 安全衛生教育訓練. ○ 個人防護具. ○ 標準操作程序. Page 3. 3. 實驗室潛在危害 ... 過醋酸、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他. 於 www2.tku.edu.tw -

#70.化學品與廠商資料化學品名稱: 乙醛(Acetaldehyde) 其他名稱

... 正丁醇,2-乙基己醇,過. 氧化醋酸,丁醛醇,異戊四醇,砒啶,三氯乙醛,1,3-丁烯二 ... 危害警示訊息: 第四類毒性化學物質:化學物質有污染環境或危害人體健康之. 於 ga.ndhu.edu.tw -

#71.過醋酸滅菌原理的原因和症狀,DCARD、PTT和台灣e院的回答

過醋酸滅菌原理的原因和症狀,在DCARD、PTT和這樣回答,找過醋酸滅菌原理在在DCARD、PTT就來醫院診所網路醫療資訊站,有台灣e院的回答. ... 過醋酸危害 · 過醋酸養殖. 於 hospital.mediatagtw.com -

#72.109年職業安全管理甲級技術士術科總複習題庫

危害 成分(成分百分比)。 2. TOPIC 32 危害性化學品標示及通識規則 407 3.過醋酸、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他有機過氧化物。 於 books.google.com.tw -

#73.危險物與有害物標示及通識規則

第二條本規則所稱危險物及有害物(以下簡稱危害物質),指定如下:. 一、本規則附表一所列舉者。 ... 三)過醋酸、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他有機過氧化物。 於 moes.nsysu.edu.tw -

#74.當年度經費: 583 千元 - 政府研究資訊系統GRB

「有機過氧化物失控反應危害之研究」 本研究將建立NFPA(National Fire Protection Association)規範之Class I~V ... 過醋酸(PAA)緊急排放設計與不相容性熱危害分析. 於 www.grb.gov.tw -

#75.過氧化物儲存不當,遇熱可能產生爆炸

三、過醋酸、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他過氧化有機物。 第一百七十三條雇主對於有危險物或有油類、可燃 ... Class V 該化合物燃燒較普通物質小且無任何反應危害. 於 www.ilosh.gov.tw -

#76.行政院公報資訊網

三、過醋酸、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他過氧化有機物。 ... 第二十九條之二 雇主使勞工於局限空間從事作業,有危害勞工之虞時,應於作業場所入口顯而易見處所 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#77.醫院安全衛生危害與火警事件防止措施

(一)醫院安全衛生危害因子. (二)醫院安全衛生注意事項 ... (本院危害物質共95種,含22種毒性化學物質) ... 一、爆炸性物質(如過醋酸等有機過氧化物或具爆. 炸性物質). 於 med.cgu.edu.tw -

#78.物質安全資料表

同義名稱: 乙酸、冰醋酸(GLACIAL ACETIC ACID、ETHANOIC ACID、ETHYLIC ACID ... 健康危害效應:吸入或吞食有害,蒸氣會刺激呼吸道,引起肺部傷害,濃溶液會腐蝕眼睛和. 於 www.cpdc.com.tw -

#79.高程度消毒劑應用新趨勢- 林明澤

的內容,本文將介紹戊乙醛、過氧化氫、過醋酸、過氧化物、二氧化氯、超氧化水與鄰苯二甲醛等七類高程度消毒劑 ... 必須對操作人員或病人的健康上無危險,對環境無危害。 於 nics.org.tw -

#80.危險物及有害物質總類.pdf

依勞安法令規定須列管之危害物質如下:. 壹、危險物: ... (三) 過醋酸、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他有機過氧化物。 ... 過氯酸鹽類及氯酸鹽類之混合炸藥。 於 ehs.docs.fju.edu.tw -

#81.環境衛生用殺菌消毒劑

次氯酸鹽溶液與甲醛接觸時,潛在的危害是致癌物 ... 痰,可用紙盒盛裝焚化,亦可加等量1%過氧乙酸(過醋酸 ... 膚,用0.2%過氧乙酸浸泡1~2 分鐘,較用2%酚類或. 於 www.epa.gov.tw -

#82.安全資料表 - 中國人造纖維

化學品危害分類:加壓氣體、氧化性氣體第1 級。 標示內容: ... 危害警告訊息:內含加壓冷凍氣體;可能造成低溫灼傷或損害。 ... 乙醛:形成爆炸性過醋酸。 於 www.cmfc.com.tw -

#83.科学消毒,这些事项要注意 - 新华网

... 酒精)、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂,均可有效灭活病毒。 ... 还会对人畜及环境造成危害和污染,甚至还存在无法定量评估的潜在风险。”. 於 www.xinhuanet.com -

#84.危害通識

危害 性化學品通識及標示規則. 四.化學品分級管理 ... 按照暴露與危害發生的間隔時間長短,可分為急性 ... 主管機關公告列入之製毒化學品):如醋酸酐(乙酐)、. 於 oshc.ntou.edu.tw -

#85.过醋酸;过氧化乙酸;乙酰过氧化氢;peroxyacetic acid;物理性质 ...

侵入途径:吸入、食入、以皮吸收。 健康危害:本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿。接触后可 ... 於 www.chemyq.com -

#86.过氧乙酸的健康危害与安全使用 - 湖南省应急管理厅

⒊对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有强烈刺激作用 。 眼睛或皮肤接触 40% 的过氧乙酸溶液能引起严重烧伤 ; 吸入高浓度的过 ... 於 yjt.hunan.gov.cn -

#87.台北榮民總醫院感染管制室生物安全教育訓練課程國立高雄師範 ...

物質濫用所謂「物質濫用」是指反覆使用某物質, 造成生理上的危害,並可能出現與物質 ... 化學液體新低溫滅菌系統高壓滅菌氧化乙烯r- 放射線戊乙醛, 過醋酸電漿滅菌. 於 slidesplayer.com -

#88.386-2.pdf - 台灣消化系內視鏡醫學會

2 使用過的內視鏡及附件,前置清洗後需運送至清洗間進行再處理。3,6,7 ... 建議貼上生物危害標示)。 5 完成再處理後之內視鏡,應避免於運送 ... 高層次消毒劑:過醋酸. 於 www.dest.org.tw -

#89.危險物與有害物標示及通識規則 - 中央化學

本規則所稱危險物及有害物(以下簡稱危害物質),指定如下:. 一、本規則附表一所列舉者。 ... 三)過醋酸、過氧化丁酮、過氧化二苯甲醯及其他有機過氧化物。 於 www.chem.ncu.edu.tw -

#90.過氧乙酸過氧乙酸-價格與優惠推薦-2020年11月|飛比價格 - Elleve

屬強氧化劑,分子式,低於2%濃度無此危害,用法和例句等。 過氧乙酸消毒劑使用注意事項過氧乙酸使用注意事項: 1.過氧乙酸消毒液應嚴格按照所購入的過氧乙酸消毒液的 ... 於 www.borsaruti.me -

#91.公告毒性化學物質及其管制濃度與分級運作量一覽表

列管 編號 註1; Listed No 序號 註1; Series No 分子式 註2; Chemical Formula 化學文摘 社登... 001 01 C 12 H 10‑x Cl x ; (1≦x≦10) 1336‑36‑3等 002 01 C 10 H 6 Cl 8 57‑74‑9 003 01 5.5FeO,1.5MgO,8SiO 2,H 2 O 1332‑21‑4 於 www.tcsb.gov.tw -

#92.安全資料表(SDS) - 義芳化學工業股份有限公司

高溫會迅速分. 解,與許多化學品或碳氫化合物會起激烈爆炸性反應,可能形成. 爆炸性過氧化物。 Page 2. 2. 物理性及化學性危害:摩擦、受熱或污染 ... 於 www.yeefong.com.tw -

#93.物質安全資料表- 根據歐盟(EU) No. 1907/2006的法規 - EMD ...

危害 物質成分(第1272/2008號歐共體(EC)規章) ... 過氧化氫(>= 25 % - < 35 % ) ... 酸, 強鹼, 乙醛, 丙酮, 活性碳, 苯胺, 鉛, 粉末金屬, 醋酸, 醋酸酐, 鉀, 碘化物,. 於 www.emdmillipore.com -

#94.过醋酸_化工百科 - ChemBK

购买过醋酸.性质:化学式:C2H4O3,分子量:76.0514, ... 过醋酸. 过氧乙酸(peracetic acid). CAS: 79-21-0. 化学式: C2H4O3 ... N - 危害环境的物品 危害环境的物品. 於 www.chembk.com -

#95.中興大學危險物及有害物通識訓練教材

第三章危害物分類. 第一類爆炸性物質. 1.硝化乙二醇、硝化甘油、 硝化纖維等硝酸酯類. 2.三硝基苯、三硝基甲苯、 三硝基酚等硝基化合物. 3.過醋酸、過氧化丁酮、 過 ... 於 safety.nchu.edu.tw -

#96.安全資料表 - 致碩化學有限公司

同義名稱:乙酸、冰醋酸、Glacial acetic acid、Ethanoic acid、Ethylic acid、Methanecarboxylic acid. 化學文摘社登記號碼(CAS No.):64-19-7. 危害成分(成分 ... 於 www.jhihshuo.com.tw -

#97.熔點固體熔化為液體之溫度。 10、自然發熱可燃性物質在常溫下

危害 物質:係指危險物或有害物。 ... 三、氧化性物質:氯酸鹽類、過氯酸鹽類、無機過氧化物、硝酸鹽類、固體亞氯酸鹽類、固體次氯酸鹽類 ... 過醋酸CH3COOH. 於 eposh.cycu.edu.tw