輔大教室平面圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦菅野仁寫的 致親愛的,這是你和世界最好的距離:接受自己的界限,但仍努力汲取人生的可能性;不追求完全的認同,但也不放棄表達自我的勇氣 和綾辻行人的 殺人驚嚇館都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自仲間出版 和皇冠所出版 。

國立臺灣科技大學 建築系 施植明所指導 蔡文娟的 臺灣戰後天主教中學校園建築 (2021),提出輔大教室平面圖關鍵因素是什麼,來自於教會中學、天主教、校園建築、現代建築。

而第二篇論文朝陽科技大學 幼兒保育系 孫扶志所指導 賴怡辰的 運用繪本進行幼兒生命教育─以台南一所幼兒園為例 (2014),提出因為有 繪本、生命教育、幼兒園的重點而找出了 輔大教室平面圖的解答。

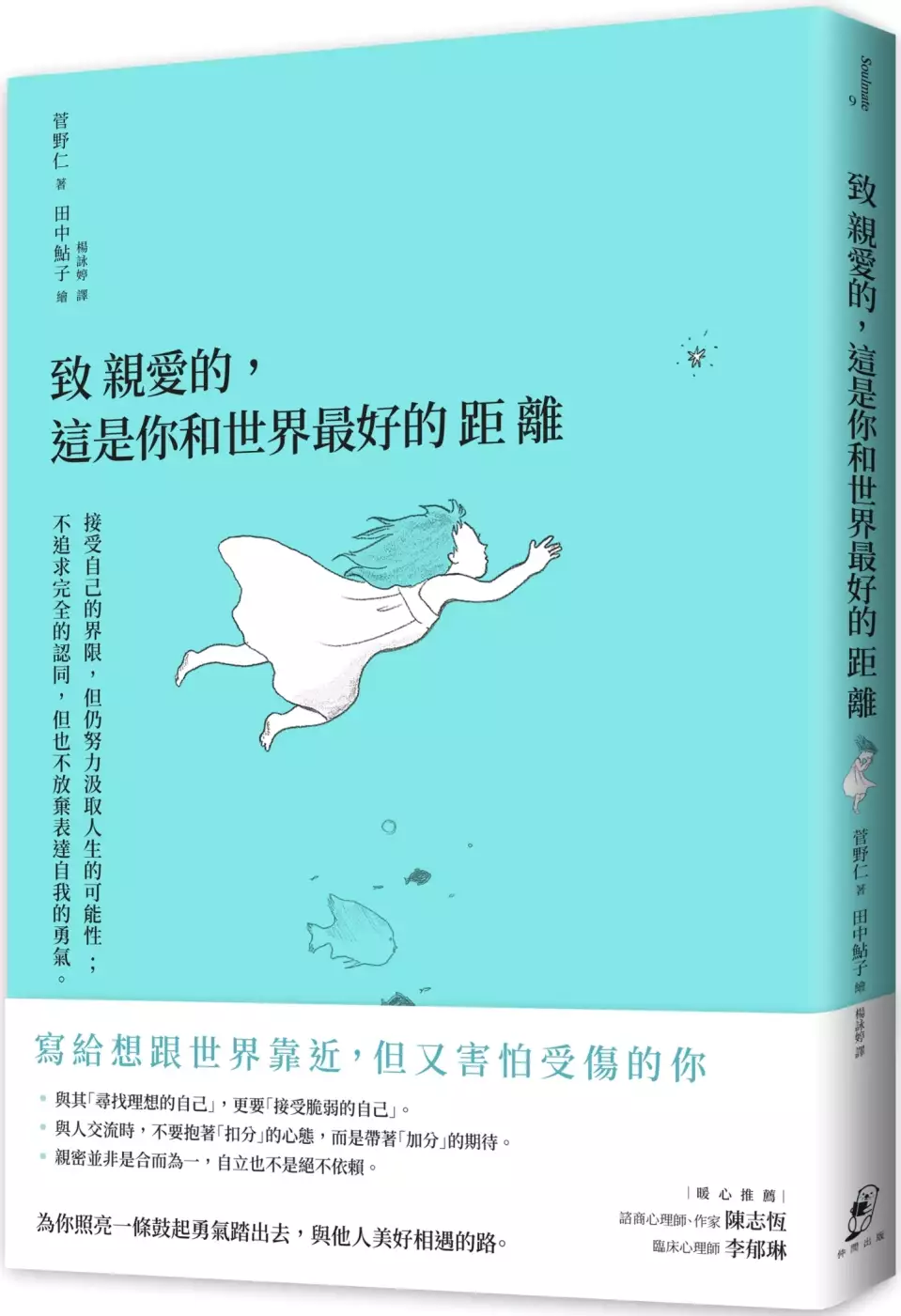

致親愛的,這是你和世界最好的距離:接受自己的界限,但仍努力汲取人生的可能性;不追求完全的認同,但也不放棄表達自我的勇氣

為了解決輔大教室平面圖 的問題,作者菅野仁 這樣論述:

寫給想跟世界靠近,但又害怕受傷的你 ◎除了自己以外的人們,都要視為「他人」。 ◎比起「尋找理想的自己」,更要「接受脆弱的自己」。 ◎與人交流時,不要抱著「扣分」的心態,而是帶著「加分」的期待。 ◎親密並非是合而為一,自立也不是絕不依賴。 為你照亮一條鼓起勇氣踏出去,與他人美好相遇的路。 拿起這本書的你,是否對於自己以外的人和世界,都有著如岩石般粗礪的疏離感呢? 你想知道如何擺脫這種感覺,也多少抱著能順利融入的期待…… 「他人」,對「自己」來說是最大的謎團。 我們渴望從與他人的連結中得到認同、心意相通, 卻也害怕結果不如預期而失望、受挫,

於是遲疑著不敢再往前邁進,甚至責備自己為何會如此敏感脆弱…… 沒有人的人生是不會受傷的,然而,我們也有力量,慢慢學著變得堅強。 接受自己的脆弱與界限,但即使只踏出一小步,也想發掘更多自我的可能性, 不要求他人接受自己的一切,但就算只傳達一點點,也要把握敞開心房的機會; 當我們放下過度的期待,不再執著於「別人應該用我想要的方式看待我」, 與其急著追求「理想的自己」,不如先珍惜「現在的自己」,在當前的條件中用心盡力; 我們就能重建柔韌的內心,在自己與世界、自己與自己之間, 找到兼容憧憬與現實,既可以親密、也可以獨立的共處距離。 社會學家菅野仁也曾為了纖細的自我,

而苦惱於人際關係的因應, 而這本書,就是他留下的一份關於愛、關於連結、關於如何面對世界的溫柔叮嚀。 他就像一位敦厚親和的人生前輩,同時以溫暖的勉勵和理性的引導, 陪伴你思考幸福的樣貌,探索他人與社會對自己的意義, 在細小、持久而具體的努力中,感受自我的充實與交流的喜悅,深刻體會「生命的滋味」。 這個世上不可能存在純度100%的關係, 但是,因為人際關係而感到疲累的你,不要放棄,再拿出些許勇氣吧! 願重新對愛有所理解的你,找到支撐自我的核心,確實地朝幸福靠近。 【關於愛的一些小叮嚀】 〈之所以笑得幸福,是因為懂得了和挫折共處〉 人只要活在世上,就不可

能完全沒有煩惱及痛苦。有些人之所以可以笑得那麼幸福,是因為他們找到了方法,與活在世上就必須背負的「限制」及「挫折」和平共處,同時也不放棄自己的「憧憬」及「理想」,努力朝著永不斷絕自我生機的方向前進。 〈拉開「距離」,才會看見「不同」〉 無論再怎麼親密,都要將對方視為「他人」,去感受自己與對方的「距離」,意識到彼此是完全「不同」的存在。一旦認為對方的價值觀及感受應該跟自己一樣,當對方的回應不符合預期,就會覺得對方很冷漠而因此「受傷」。與其帶著對「相同」的期待去建立連結,不如以「差異」為基礎去構築信任,在體諒與關心中,仍尊重彼此原本的模樣,關係才會長久而順暢。 〈與他人交流時,不要

抱著「扣分」的心態,而是帶著「加分」的期待〉 如果將「完全傳達出自己的想法」當成100分,一旦與他人交流,就從這裡往下「扣分」,那麼所有的「連結」都只會讓自己感到不滿。相對地,若是以「沒有傳達出任何想法」為起點(也就是0分),只要對方懂得自己一點,或是當自己雜亂無章地表達意見,對方卻真的理解了,這時一定會感受到莫大的幸福。 暖心推薦 陳志恆 諮商心理師、作家 李郁琳 臨床心理師 專家推薦 小時候,我渴望有很多朋友;長大後,我感覺到自己越來越孤僻,反而渴望獨處。後來,我發現,自己不是孤僻,而是在找尋人際關係中舒服的位置。我懂了,我不需要成為人氣王,而是在有品質的關係中

,自在地活著。「人我關係」是我們一生要面臨的課題,也常是困擾的來源。這本書能幫助你重新看待人際關係,找到人我之間最感自在的距離——既可以親密,也可以獨立。——諮商心理師、作家 陳志恆 人際關係是一個錯綜複雜的網絡,親密與疏離或許只有一線之隔。恰到好處的人我距離,是不追求他人的完全認同,但也保有適度期待,渴望能表達自我。在收放之間,我們學習與他人連結,並與自己共處,這是你和世界最好的距離。——臨床心理師 李郁琳 讀者佳評 ◎這是一本教我們如何面對「生命」的書,也是一本不販賣希望,卻能讓人擁有希望的好書。特別是作者所說的「一旦缺乏了距離感,也就感受不到真正的親密」,更是令我深受衝

擊。 ◎活在艱辛世道的人們啊,這本書是獻給你們的一杯溫暖咖啡,讓人體會應該如何愛自己、愛這個世界。這份愛並不激烈,甚至有點平靜,在讀這本書的短暫時光裡,我感受到了前所未有的放鬆。 ◎作者讓我知道,除了自己以外,包括家人在內的所有人都是他人,所以沒有什麼是理所當然的,無論是愛或理解。只要置身在與他人的關係中,都有可能受傷,所以不需要因此怪罪自己或世界,這是得到幸福都必須歷經的道路。 ◎我一直覺得自己對他人沒有什麼期待,也築起了一定厚度的牆,成功地保護了自己,到頭來卻活得越來越辛苦。果然就如作者所說,人生的頓悟不是看透世事,而是不放棄自己所愛,同時努力與他人連結,對自己及他人抱持

信心,但也做好可能受傷的準備 ◎對於容易受傷的我來說,與他人建立關係,就等同於會傷痕累累,最後落得憤世嫉俗。而作者告訴我,要試著與自己的「脆弱」和解,也教了我許多面對這個世界的訣竅。他讓我明白,原來世上也有像他這樣溫暖的人,或許,我只是需要多一點的勇氣,去找到能讓自己幸福的安身之地。

臺灣戰後天主教中學校園建築

為了解決輔大教室平面圖 的問題,作者蔡文娟 這樣論述:

在臺灣教育發展歷程中,天主教教會以其外力於台灣參與不同程度的教育建設,而其於戰後所廣泛設立之私立天主教中學成為一種校園類型。本文以臺灣在戰後由天主教教會興建之中學校園建築為關注對象:因臺灣除第一間天主教中學—靜修女中為於日治時期所建外,其餘多為1949年後教會組織隨國民政府遷移來台而建校,而其中教會成員除一般所認知西方教會人士之外,更多是來自中國地方之修會人士。天主教教會中學背景除具備本身西方宗教理念之外,亦受修會國籍背景等因素影響,加上於該時期面臨政治時局、建築現代技術及潮流之變化;使教會中學校園建築空間內呈現出自現代建築形式及西方信仰理念,也出現許多帶有國族意識之中國式樣特色,呈現中西融

合之校園建築型態,具備臺灣戰後校園現代建築之價值與時代性。故本文欲從兩角度觀看教會中學之發展:第一,將戰後天主教教會中學放置於臺灣中學校園發展脈絡中來看—戰後臺灣社會經濟歷經動亂到穩定之過渡時期,政府及社會開始培養教育工作以穩定國家發展。此時中學教育發展上承日治時期教育制度及校園原型,後受國民政府所廣設之公立中學影響下,私立中學將呈現怎樣的戰後現代化校園及建築?第二,將從天主教會本身來看,由不同教會外力影響之下,私立中學校園空間如何別於其他國民中學?並將以臺灣天主教教會中學校內之校園配置,以及其教室、禮堂、聖堂等建築類型,依其空間型態或外觀形式作為分析,歸納出教會中學之校園建築特徵。

殺人驚嚇館

為了解決輔大教室平面圖 的問題,作者綾辻行人 這樣論述:

新本格推理經典中的經典! 綾□行人「館」系列最新力作! 密室殺人真相的背後, 隱藏著一個受詛咒的家族祕密, 或者,這其實不過是惡魔的詭計? 曲辰:「綾□將所有的遊戲成分凝縮成玩具般的驚嚇館,在上面鋪陳出一個有著少女恐怖漫畫細緻質地的過往,並藉由『時間』的介入,讓讀者感受到混合著戰慄、痛苦、惡意、瘋狂以及純然的極端。」 余小芳:「住在角色們腦中的過往、十年前密室殺人案的真相、濃密的不安及詭譎氛圍,組織成一本小而美的館系列之作。」 陳國偉:「綾□行人獨特的詭譎魅力,透過被死亡記憶規訓的驚嚇之館,將汨汨流出血色殺意,異化為純白的驚悚美學。」 屋敷町的古屋

敷家,是一棟被鄰近小孩稱為「驚嚇館」的洋房,相傳房子裡有「很嚇人的東西」,但誰也不知道那究竟是什麼。 三知也在偶然的機會下認識了洋房主人古屋敷先生的孫子俊生,但當他愈深入了解,就愈對洋房裡的一切心生疑懼:古屋敷先生怪異的言行、俊生對家族往事欲言又止的態度、洋房?詭異的構造......還有,那個讓人不寒而慄的「梨里香」——以俊生死去的姊姊命名的腹語人偶。 就在這種不安的氣氛下,耶誕節的夜晚,古屋敷先生竟然被人刺死在房間中,而且命案發生時,房間完全是密室狀態,除了古屋敷先生的屍體外,只有人偶「梨里香」! 這樁離奇的命案一直未能偵破,而在隨著時間的流逝逐漸被人遺忘之際,三知也

又再回到了這棟洋房。塵封內心多年的往事再次浮現眼前:那個驚恐的夜晚、那個古屋敷先生倒臥的密室,還有,其實當年他早已看見了真正的兇手...... 作者簡介 綾辻行人 一九六○年十二月二十三日生,日本京都人。京都大學教育學系畢業,並取得京都大學博士學位。 一九八七年,他還是研究所的學生時,即以《殺人十角館》在文壇嶄露頭角,掀起一股「新本格派」推理小說的旋風,成為眾所矚目的新銳推理作家。而他後來陸續發表的「殺人館」系列不僅深受讀者喜愛,更奠定了他在推理文壇的地位。一九九二年,他並以《殺人時計館》得到第四十五屆日本推理作家協會獎。 除了「殺人館」系列外,他的「殺人方程式」系

列、「殺人耳語」系列,以及恐怖小說「殺人鬼」系列等作品,也都博得了很大的迴響,其中《童謠的死亡預言》更榮獲《周刊文春》一九九○年度十大推理小說的第一名!他另著有精采的單篇作品《推理大師的惡夢》、《眼球特別料理》、《怪胎》等,以及結合本格推理和恐怖驚悚的完美傑作《最後的記憶》,和最新的怪奇小說《深泥丘奇談》(皇冠即將出版)。 一九九八年他親自撰寫劇本,並兼任導演,完成電腦遊戲「惡夢館」。一九九九年,他又得到第三十屆麻將名人賽的冠軍,成為史上第一個拿到「麻將名人」的推理作家。 繪者簡介 七戶優 一九五九年生於青森縣,武藏野美術大學造型學部建築系畢業。經過三年的上班族生活後,成為

自由插畫家和畫家。主要作品有《康潘尼路拉》(天沼春樹撰文)、《箱少年》、《醫生遊戲》,並為多本書繪製封面。 譯者簡介 張筱森 輔大日文系畢業,現於日本某國立大學以留學之名行囤積推理小說之實。譯作有《動機》、《Lush Life》、《ZOO》。

運用繪本進行幼兒生命教育─以台南一所幼兒園為例

為了解決輔大教室平面圖 的問題,作者賴怡辰 這樣論述:

本研究旨藉由繪本故事的聆聽與思考教學,輔以角色扮演、體驗活動、學習單、科學實驗、勞作等活動,進行幼兒「人與己」、「人與人」及「人與環境」三面向的生命教育教學之協同行動研究,並探討以下問題:一、如何設計出一套以繪本為主且符合現場教學之生命教育課程,並瞭解其實施歷程為何?二、實施生命教育後,在幼兒身上有哪些成長與改變?三、在運用繪本進行生命教育過程中,教師遇到的困難與解決策略為何?以及教師生命態度和專業知能成長有哪些? 研究者以一個中班為研究對象,透過十本繪本故事,設計一系列的生命教育教學活動,並針對教學錄影、省思札記、訪談資料、問卷、觀察紀錄表、幼兒作品及家長回饋單,進行成果分析

,本研究獲得以下結論:本研究課程教案架構為(一)引起動機─戲劇演出、簡單問答、教具運用(二)發展活動─繪本欣賞、思考教學(三)綜合活動─美勞創作、體驗活動、學習單、科學實驗(四)親子悅讀單;本研究特別重視教學前準備、教學課程內容的規劃與實施及教學後的檢討與改變,進而設計一套以繪本為媒介,幫助幼兒生命態度發展的課程。透過生命教育繪本的教學、幼兒實際的反應與改變及量表與回饋單的分析,發現幼兒在生命教育「人與己」的自信力、勇敢力;「人與人」的尊重力、關懷力、合作力;「人與環境」的欣賞力、惜物力、應變力等八個生命態度皆有發展與改變。 在經過生命教育繪本教學的歷程,發現課程設計、幼兒先備能力、班級

經營、家長配合度等四方面的困難,皆在思考與修正下逐步解決遇到的困難;在教學過程中,透過事前的規劃、教學的實踐和事後的省思,增進研究者以下三方面的專業成長,包括:生命教育的瞭解與重視有所提升、教師教育理念的體認與成長、研究者技巧的成長與收穫。 綜合上述研究結果,研究者分別針對生命教育實務教學、幼兒家長、未來研究提出建議。