突然畏寒原因的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王唯工寫的 氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版) 和伊藤克人的 1日5分鐘,搞定自律神經失調!自己就能做得到!(書附:60秒快速自我檢測表,失衡指數立即掌握!)(三版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站渾身忽冷忽熱的原因 - A+醫學百科也說明:多由溶血性鏈球菌引,次為流感嗜血桿菌、肺炎球菌、葡萄球菌等引起。起病急,明顯咽痛、畏寒、發熱,體溫可達39℃以上。檢查可見咽部明顯充血,扁桃體腫大 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和方舟文化所出版 。

國防大學 戰略研究所 顧立民所指導 吳良宜的 中共海權觀與海軍戰略發展 (2011),提出突然畏寒原因關鍵因素是什麼,來自於海軍戰略、近岸防禦、近海防禦、遠洋海軍、海權。

而第二篇論文中國文化大學 史學研究所 王吉林所指導 王念西的 <<資治通鑑>>的史觀-以北魏為例(西元261-534) (2000),提出因為有 資治通鑑、北魏的重點而找出了 突然畏寒原因的解答。

最後網站身體不舒服,竟然是體溫太低? - ELLE則補充:老是從女性朋友口中聽到「手腳冰冷」和「都是因為血壓太低」這些台詞,在亂加罪於其原因之前,先冷靜下來!長期研究身...

氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版)

為了解決突然畏寒原因 的問題,作者王唯工 這樣論述:

【二十周年紀念全新修訂版 收錄珍貴手稿照片】 氣血共振理論先行者 脈診奠定醫理未來 美國約翰霍普金斯大學生物學物理博士 王唯工教授 35年科學脈診心血精華 改寫近代西方血循環理論 重新定位中醫氣與經絡共振的科學脈絡 中醫聖經《黃帝內經》以降,最重大的科學突破; 結合物理與生理,理解氣與經絡共振的科學本質,破解中醫把脈的偉大之謎! 氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是這項醫

學史上的重要突破並非新發現,中醫三千年前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。 透過本書,將可以了解以共振理論為基礎的脈診觀點: ◆氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 ◆經絡、穴道與器官如何形成共振網路。 ◆以共振觀點看循環系統結構與功能。 ◆中醫如何治療循環的病。 ◆脈診如何定位病灶。 ◆中藥和脈診如何相輔相成。 ◆由脈診觀點看日常保健。 本書作者王唯工教授以共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作就像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現

代科學證明了中國古人的智慧,並且利用脈診儀分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,更是朝向一個自然老化而無病痛的未來。 我們的十大死因大都與循環有關。西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是,這項醫學史上的重大突破並非新發現,中醫三千前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。本書作者根據共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現代科學證明了中國

古人的智慧,並且利用新式儀器還能分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,朝向一個自然老化而無病痛的未來。 關於「中醫科學化」,長久以來,一直存在著幾派不同的聲音。有一群人將科學化解釋為西醫化,認為中醫落後於西醫,不屑於氣與經絡的科學化研究。還有一種人認為中醫本身即是科學的,不需再於此多作辯證,應思考中醫本身的優勢,以中醫的思維來思考中醫的未來。當然,也有一群科學家,不論主客觀的條件如何,在相信中醫的信念下,默默地為中醫的科學證據和解釋努力著。 在這當中,最具劃時代意義的,當屬王唯工教授的論述。 當其他人仍找不出脈搏與生理現象的關聯時,王教授以壓力和共振

理論來類比血液在人體中的運作,成功地突破了困境,不僅為長久以來破綻百出的西方循環理論找到一個新出口,也為中醫建立了一套現代化語言。此外,王教授基於共振理論發展出的「經絡演化論」──DNA提供成長的材料,經絡提供生長的能量──也預示了生物演化研究下一波的契機。 王教授的理論與中醫的精神極為契合,並且能夠數量化與公式化,是先前倡導中醫現代化、科學化者所未達到的。他找到了一個讓中醫以科學語言溝通的方法,提供一種角度,讓不懂中國傳統文化思維的對象,也能理解中醫,理解「氣」、「經絡」、「陰陽五行」……之於人體的意義。 當然它必然將面臨典範、觀念、臨床以及時間的考驗與修正,甚至必須面對一

些非理性與教條式的反對。但是一個以中國文化為根基,卻又吸收了最先進的西方科技手段的創新理論,很可能將對二十一世紀的生命科學(如病理、胚胎、復健……)等各領域,產生革命性的影響。 專文推薦 臺大榮譽教授 李嗣涔 古典針灸派傳人、《經絡解密》系列書作者 沈邑穎 衛生福利部中醫藥司司長 黃怡超(按姓氏筆畫序)

突然畏寒原因進入發燒排行的影片

#頭痛不是病痛起來要人命

🤮「我的頭好痛、好暈...噁~」

從掛急診🏥的電腦斷層掃描、心電圖、X光、抽血檢驗、止痛針、止暈針...

到神經內科診斷的頸因性頭痛😖...

再到中醫的📍針灸、🔥熱敷、⚡電療、貼膏藥...

醫師認為的原因都是😵我過度疲勞、肌肉太緊繃、壓迫頸椎神經,但看似對症下藥的處方💊,搞了一兩個禮拜,我依然除了躺著沒事之外,其他什麼姿勢都是又頭痛、又頭暈,沒半點好轉的跡象😭,直到我去找了神醫......

🤢卡爾:「醫生我真的很不舒服...」

👨⚕神醫:「(把脈)你這是風寒啊!所以畏寒冒冷汗,這邊痛嘛、這邊脹嘛、這邊又暈又想吐嘛!」

話說完隨即來個三點放血🩸,說也奇怪,前一秒還暈到人生跑馬燈像🎠旋轉木馬般出現,這一秒卻突然緩解,接著再來個從天靈蓋到腳底板的全身針灸,我彷彿看見了一道救贖的光芒☄~

🤔那我前兩個禮拜是在哈囉......

🎙「EP31-頭痛不是病,痛起來要人命!宮廷劇中了風寒的娘娘臥床不起不是裝病,都是真的!」

✅Apple Podcast:https://reurl.cc/3NjE6X

✅Google Podcast:https://reurl.cc/qmOAn3

✅KKBOX Podcast:https://reurl.cc/Gdoy5v

✅SoundOn:https://sndn.link/00ff77/KYzzcR

✅Spotify:https://reurl.cc/Q7jA5q

✅Listen Notes:https://reurl.cc/zbMRp0

🖥YouTube頻道影音版:https://youtu.be/9r_urWfKwoE

#風寒不是感冒

#但我寧可我只是感冒

👉TG頻道網址 https://t.me/lin00ff77

🔺林林夫妻 :https://pse.is/f7

🔺巧鈴Ling : https://pse.is/lingfb

🔺Blog :https://lingmami.com

🔺 Instagram:https://www.instagram.com/00ff77/

🔺 YouTube:https://bit.ly/2xqBRtn

中共海權觀與海軍戰略發展

為了解決突然畏寒原因 的問題,作者吳良宜 這樣論述:

摘要毛澤東在中共建政初期即提出要建立一支強大的海軍,但此一構想在其有生之年並未實現,而其海軍戰略也停留在「近岸防禦」階段。鄧小平主政後提出「改革開放」政策,隨著中共經濟實力的逐漸提升與國防現代化的加速推動,海軍也逐步進行武器裝備的更新與建置,並將其軍種戰略由「近岸防禦」向「近海防禦」,甚至是「遠洋海軍」方向轉變。此種轉變一方面使其海軍成為維護國家利益與展現區域實力的重要力量,另一方面也成為影響區域和平與穩定的主要因素。以往探討中共海權觀與海軍戰略之論著,多以馬漢(Alfred Thayer Mahan) 或蘇俄的海權觀作為分析依據,本論文則結合馬漢、蘇俄與中國傳統等三種海權觀,對於中共建政以

來,各時期的海軍戰略與軍力整備發展,以及在軍隊組織、軍事訓練,乃至於戰爭實踐等各方面內容,進行綜合分析,最後探討其對亞太區域安全的可能影響。透過本論文之研究,可以發現中共建政初期的海權觀受中國傳統的影響較深,而雖然從1985年以來,其對外宣稱奉行「近海防禦」的海軍戰略,但觀察其武器裝備發展情形,以及各種演訓的實際作為,可以了解中共海軍已經朝向區域型海軍發展,並以成為「遠洋海軍」,具備與美國在海洋上抗衡能力,作為其發展的長期目標。關鍵字:海軍戰略、近岸防禦、近海防禦、遠洋海軍、海權

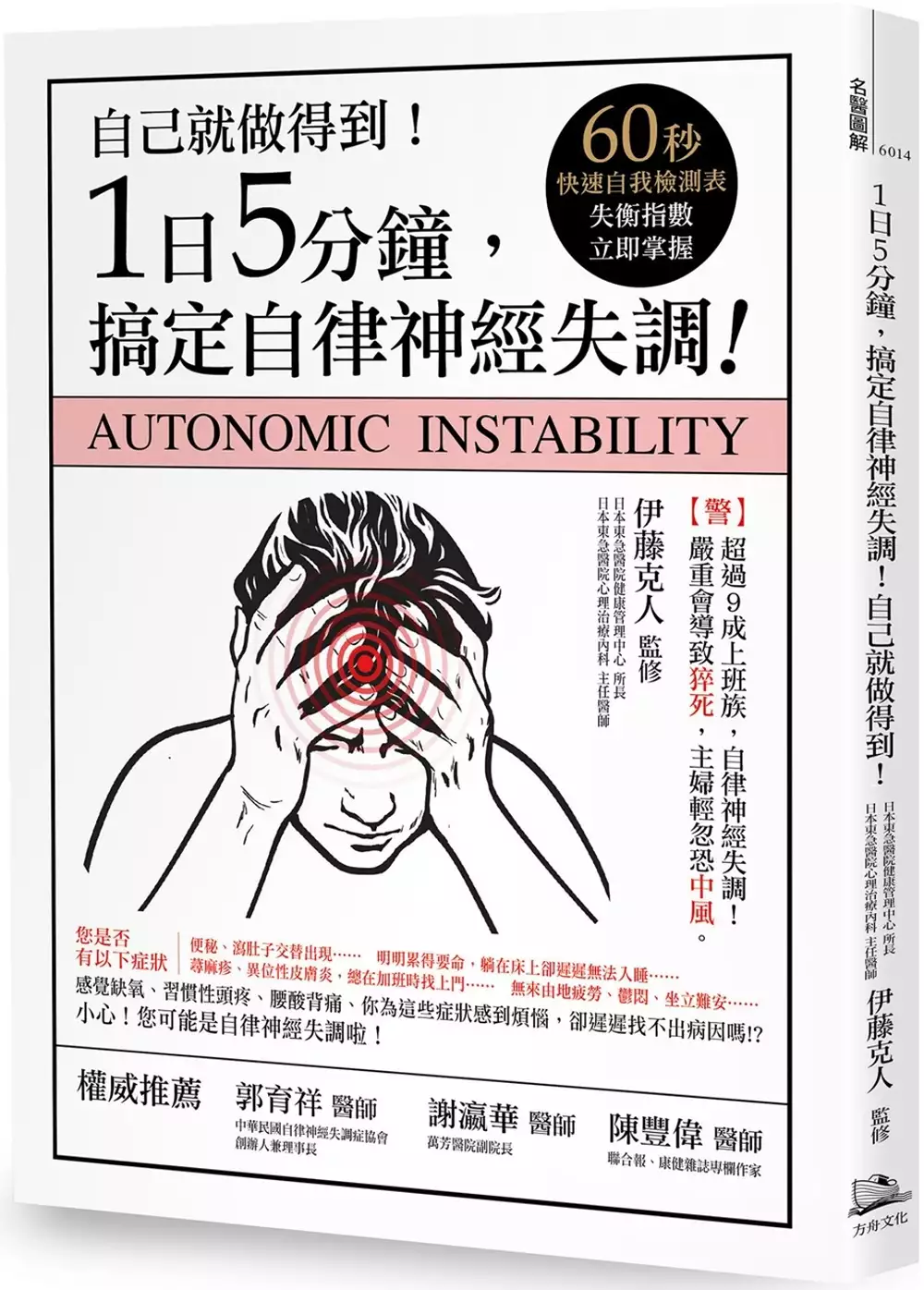

1日5分鐘,搞定自律神經失調!自己就能做得到!(書附:60秒快速自我檢測表,失衡指數立即掌握!)(三版)

為了解決突然畏寒原因 的問題,作者伊藤克人 這樣論述:

神經不自律.一身都是病 超過9成上班族,自律神經失調 免吃藥!101種特效療法 雙向矯正失調的身心,恢復達成率100% 日本醫學研究發現,自律神經系統控制著人體全部的內臟與血管,一旦失去平衡,不僅會奪走身體健康,形成憂鬱恐慌等精神病態,連本能的「快樂感」都會跟著喪失,影響性可說遍及身心,不得不慎! 現代人許多慢性病、憂鬱症,追根究柢都與自律神經的失調有關。醫院門診上也會常聽到患者抱怨:「我最近老是覺得身體很不舒服,去醫院檢查又找不到病因,但症狀還是一直出現……怎麼辦?」事實上,為這類症狀苦惱的患者,多數已經出現本書的主題--自律神經失調這種疾病。 自律神經一旦失調,會引起各

種現代文明病。交感神經過度緊張,會導致高血壓、心臟病、血糖上升。副交感神經過度興奮,會導致氣管收縮(氣喘),消化液分泌過多(胃潰瘍)。 本書除讓您認識「什麼是自律神經」?「自律神經失調會出現哪些症狀」? 更從處理職場上的壓力、人際關係、角色轉換、檢視生活節奏等面向提出101則自我紓解常見不適感的練習,維持自律神經平衡,徹底解決睡不飽、沒精神、體力差、肩頸痠痛等惱人症狀,維持工作效率、維護生活品質。 焦慮、失眠、肥胖、脖子緊、每天都好累… 超過9成上班族,自律神經失調! 嚴重會導致猝死,輕忽恐怕會中風! 您是否有以下症狀: 「便秘、瀉肚子交替出現……」

「明明累得要命,躺在床上卻遲遲無法入睡……」 「蕁麻疹、異位性皮膚炎,總在加班時找上門……」 胸悶、感覺缺氧、習慣性頭疼、思考理解力下降、記憶力減退、腰酸背痛、全身倦怠、焦慮情緒不穩,你為這些症狀感到煩惱,卻遲遲找不出病因嗎!?小心!你很有可能自律神經失調了!!長期自律神經失調,可能引起多種急性或慢性疾病,譬如:心臟病、高血壓等,嚴重者甚至引發中風、猝死等急症。 日本自律神經醫學專家‧心理內科名醫---伊藤克人 重新打造交感神經與副交感神經的平衡感! 有效改善自律神經失調的101種特效療法 雙向矯正失控的身心,恢復達成率100% ★策略1 修正容

易累積壓力的思考模式,讓你的內心更強大 ◎接受「不完美很正常」的事實 ◎以「客觀化」取代「情緒化」 ◎找出壓力凝聽它的真相◎活在當下的專注訓練 ◎ 跳脫「非這樣不可」的思考模式 ◎傾倒精神垃圾的心理諮商與發牢騷 ◎想哭就哭,常疏洪就不會崩潰 ◎下班了記得心情也要下班………… ★策略2 自我紓壓練習,身心完全鬆到底 ◎神奇的腹式呼吸法 ◎居家掃除心情也清爽了 ◎經絡按摩與肌肉鬆弛法 ◎去除百病的指壓按摩 ◎冥想靜坐心更安定 ◎通經暢血的泡手泡腳&半身浴 ◎和寵物一起散步最有幸福感 ◎活絡腦□啡的芳療與音樂 ◎感受生命喜悅的園藝栽植活動………… ★策略3

重新設定生活節奏,再忙都能擁有好睡眠 ◎利用「晨光效應」啟動一天的活力 ◎以24小時為基本規律分配作息 ◎每天、星期、月份、季節各有最佳生活週期規律 ◎因應各年齡階段神經系統的強弱勢 ◎就寢與晨起時間必須固定化 ◎自律神經在「春季」要特別小心保養 ◎活絡血清素、腦□啡的寶貴休閒時光 ◎就寢前一小時關掉3C產品………… ★策略4 全食物.抗氧化‧多色彩飲食 ◎吃早餐自律神精的切換功能 ◎充份咀嚼身心皆受益 ◎攝取紅、黃、綠三色系優能食物◎雞胸肉特有的成分有助於消除疲勞◎太晚吃飯只吃七分飽就好 ◎調整自律神經需要足夠的蛋白質◎甜食、小酌、咖啡其實有好處 ◎補充鈣質減少焦慮不安感◎

蔬菜湯、益生菌有助保養神精系統 ◎採行更清淡、原味、有機的烹調法 【身心減壓‧重點搶先看】 ○ 壓力、個性和先天體質,是造成自律神經失調的三大主因。 ○ 過度適應他人或環境,會無意識地囤積壓力。 ○ 封閉自己的情感會形成壓力,說說話感覺比較愉快。 ○ 對別人的感覺先擺一邊,把工作完成才是唯一目標。 ○ 為保持自律神經的平衡,夏天也要「禦寒」大作戰。 ○ 橫膈膜一動起來,可刺激自律神經進行調整。 ○ 一哭泣,人體就會切換自律神經的開關。 ○ 針對失敗的反省不要拉得太長。 ○ 跟誰去旅行很重要,小心壓力增加。 ○ 一有貧血,自律神經失調的症狀會更加

明顯。 本書特色 ★ 60秒快速自我檢測表,自律神經失衡指數立即掌握 ★ 發現有相關症狀時,可立即採取的緩解方法不藏私 ★ 自己就可以調理自律神經與體質、荷爾蒙、免疫力之間的和諧 ★ 需就醫時應該看哪一科?專業醫師指引不白跑 ★ 絕對要學會的101種抒解不適症狀的健康自療法! 權威推薦 郭育祥|中華民國自律神經失調症協會創辦人兼理事長 謝瀛華|萬芳醫院副院長 陳豐偉|聯合報、康健雜誌專欄作家

<<資治通鑑>>的史觀-以北魏為例(西元261-534)

為了解決突然畏寒原因 的問題,作者王念西 這樣論述:

論文摘要 壹、緒論 史家雙司馬,一為司馬子長,一為司馬溫公。太史公作《史記》,目的是上續《春秋》,乃孔子卒後五百年方得見之,冀望藏之名山,傳諸其人,為風雨名山不朽之盛事,溫公鑑於《春秋》以後,史籍浩瀚,感嘆諸生歷年莫能竟其篇第,畢世不暇舉其大要,立志編一部系統性、扼要性的編年體通史︱《資治通鑑》來解決難題。另外亦要專取國家興衰,維繫生民休戚,善可為法,惡可為戒者,作為君主治國施政的借鏡,更可作為人人立身、理事、處世的範本。 鮮卑拓跋氏原居於大興安東麓,嫩江上游一帶,在北朝諸國之中,屬於後起之秀,逐漸發展,終成氣候,建立北魏,主持

華北政權近乎百年之久(西元四三九至五三四),並且時時勢逼江南。當時華北先後有十六個以上國家建立,雖然「北魏」不在十六國之內,但是國祚卻長於其他諸國。司馬溫公對於當時華北諸國似乎較厚於「北魏」,《資治通鑑》從鮮卑拓跋氏與中原接觸起開始紀錄(曹魏元帝景元二年,西元二六一),直至西元五三四年分裂為「東魏」「西魏」為止。 貳、《資治通鑑》的修成背景及其過程 一、南北分裂的再現 國史上的南北分裂,首見於西晉懷帝永嘉五年(三一一)六月丁酉,匈奴劉曜陷洛陽,遷懷帝於平陽(山西省臨汾縣)。次年(三一二)秦王司馬鄴即位長安,改元「建興」。建興四年(三一

六)十一月乙未,劉曜再陷長安,遷愍帝於平陽(山西省臨汾縣),西晉亡國。瑯琊王司馬睿即位建康(南京),偏安江東,史稱「東晉」(三一七|四二○),至恭帝元熙二年(四二○)六月甲子,為劉裕所篡,從此,南方先後建立四朝(宋、齊、梁、陳),史稱南朝(四二○︱五八九),包括東晉,總計二七三年(三一七︱五八九)。 隋的統一,歷時二十九年(五八九|六一七)。李唐代隋,國祚二八九年(六一八|九○六)而亡。五代(梁、唐、晉、漢、周)繼之,歷時五十三年(九一七|九五九)。趙宋繼五代而興,統一天下,雖曰「統一」,實際不然,因為南北分裂再度出現。 北宋與遼始終是南北分裂的事實,

而且分裂既成的現象,在太祖時已經顯現,「兩朝初無纖隙,若交馳一介之使,顯布二君之心,用息疲民,長為鄰國,不亦休哉!…上命(孫)全興答書,並修好焉」。從遼與北宋往來的外交公文之中,已見「兩朝」、「二君」、「鄰國」等文字,可見北宋已經認定分裂的事實。而且宋太祖的反應,僅僅是「答書」、「修好」,並無其他。此事發生於宋太祖開寶七年(九七四)十一月甲午,距離宋朝開國僅有十五年,然而,太祖的心態是既然勢不如人,唯有默認既定事實。所以北宋與遼是平行往來,無尊卑上下之分。 二、宋初經筵、史館的設立 宋初延續唐代經筵制度,同時增設講官職務,經筵中講讀史籍比例加重,在宋仁宗

天聖四年(一○二六)五月,正式增列唐史為經筵講讀的對象註 九。而且,宋朝立國之初,有鑑於五代的動盪,武將擁立,時而危及朝政,為了匡正敝政,其國策為「右文崇儒」。所以,宋初大力推行若干文化措施。其中之一,即是整理與編修前代圖籍。唐太宗貞觀三年(六二九),開館修史,宰相監修,影響後朝修史觀念甚大。宋繼唐制,逐漸醞釀成以史館為樞紐,起居院、中書時政記房、樞密院時政記房、玉牒所、日曆所為常置修史機構,形成了系統性的撰述史事的組織體系。起居院的職掌,主要是修「起居注」,按日、按時紀錄皇帝言行。時政記房,負責編撰「時政記」。時政記是紀錄宰臣、樞密與皇帝討論、協商如何處置軍事、賦稅、災癘…等國家重大政事的

基本資料。日曆所,原屬門下省編修院。日曆是修實錄、國史的史料來源,類似尚未潤飾的草稿。玉牒所,屬宗正寺玉牒是編年體史書,類似正史帝紀實錄的編修,是在前帝入宗廟奉祀之後,即擇日開實錄院編修,修成即廢,為臨時性質。實錄院雖然修成即廢,為臨時性質,並非常設性修史機構。可是實錄院因前皇而生,記載的對象是先皇,而非大臣或平民,所以雖稱實錄,實為先帝傳記 三、司馬光、劉恕、劉攽、范祖禹的修定 司馬溫公選用了劉恕、劉攽、范祖禹三人共同撰修《資治通鑑》。三人分工細目如下:「史記、前後漢則劉貢父(攽),自三國歷七朝而隋則劉道原(恕),唐訖五代則范則甫(祖禹)」《資治通鑑》

是一部二百九十四卷的皇皇鉅著,上起周威烈王二十三(西元前四○三),「初,命晉大夫魏斯、趙籍、韓虔為諸侯」起,下至後周世宗顯德六(九五九)年十二月,「契丹主遣其舅使於唐,泰州團練使荊罕儒募客,使殺之」為止記錄了一千三百六十二年的大事,若是僅憑司馬光一人之力,絕對無法達成。因此,英宗特命司馬溫公「卿自擇館閣英才共修之」,所以,司馬溫公選用了劉恕、劉攽、范祖禹三人共同撰修《資治通鑑》。三人分工細目如下:「史記、前後漢則劉貢父(攽),自三國歷七朝而隋則劉道原(恕),唐訖五代則范則甫(祖禹)」 四、書名的確定與成書大要 宋朝官修諸史中,成就最高、影響最深者,當為推

《資治通鑑》。是書初名《通志》僅八卷,由司馬溫公私撰,書成,上敕命續修。《通 志》八卷,僅撰戰國時期,書成,題名。於治平三年(一○六六)四月奉詔續修,由於史事浩瀚,私家力薄,無法獨修,司馬光請求增 派 「皆習史學,為眾所推」的劉恕、趙君錫的協助,英宗詔許。六、趙君錫因父喪,未赴,由劉攽代之。《資治通鑑》編修步驟,先立叢目, 再修長編,溫公則依長編,加以筆削,成書。 參、資治通鑑對北魏的述評 一、北魏(鮮卑拓跋氏)的起源與南遷 大陸於一九八○年發現嘎仙洞石刻祝文,能使地下史料印

證文獻史料。經過米文平、佟柱國二位學者研究,判定出鮮卑拓跋氏原居地為今大興安嶺東麓,嫩江上游及支流甘河一帶︽資治通鑑︾記述什翼犍之即位及其施政措施。對於此事,︽資治通鑑︾記述遠較︽魏書︾明朗。因為,︽魏書︾為紀傳體,紀傳體以﹁人﹂為主體,以傳記形式出現。可是,歷史事件的出現,絕非一人之力能竟其功,必須多人努力,方能成其就。因此,就紀傳體而言,同一歷史事件,往往散見於其他諸人傳記。不若編年體之︽資治通鑑︾。編年體能將同年發生之大事,收入同一年之中。編年體例,便利後人研讀,能夠明瞭同一時間,發生的不同歷史事件。這些歷史事件,可能相互影響,互為因果。 二、北魏立都於平城

鮮卑拓跋氏興起於東北嫩江流域,沿小興安嶺,逐漸南下,游牧於長城以北︵西至河套東至熱河︶。雖然,建都於盛樂︵綏遠省和林格爾︶,仍然未脫草原民族習性。可是,他們越過長城,遷都於平城之後,立即面臨一個完全不同的外在自然環境與文化層次高於拓跋氏的人文環境。因此,北魏執政者對於從未接觸的事務,必須審慎處理,否則統治者與被統治者的隔闔,可能加深。換言之,拓跋氏為了統治以農立國的中原民族,唯有融入中原歷史潮流之中,方能存活。若要達此目的,拓跋氏尋出一條可行之路,就是﹁自認黃帝之後﹂。既然是黃帝之後,當然與中原民族同出一源,而非﹁異族﹂,所以,﹁入主中原﹂乙事,為之必然。溫公紀錄﹁魏王珪即皇帝…用

崔宏議,自謂黃帝之後﹂原因在此。雖然拓跋氏已經接觸中原農業文化,可是,他們本身無文字紀錄其思維方式及內容,所以,魏主珪另闢新徑,即廣收天下圖籍,悉送平城,以補其不足。拓跋氏以統治者的身份進入中原之後,首要之事,即統治者的地位與尊嚴必須維持。因此,凡是有助於統治者地位不搖者,則列為第一優先。法家主張崇名務實,尊崇君權,恰好順應拓跋氏的觀念。又因當時拓跋氏忙於開疆拓土,而且處於由草原文化轉換成農業文化過程中的初期,所以魏主珪制冠服﹁多不稽古﹂是極自然的事。另外,魏主珪學習漢文化中之政治經驗,卻造成悲劇,即﹁立嫡殺其生母﹂,此一制度影響北魏大位繼承制度極大。北魏自認傳統是沿承漢之後,所以才會師法漢武

帝殺鉤弋夫人一事,未料此一壞榜樣,卻造成日後北魏的官闈悲劇。 三、北魏統一黃河流域 一、北魏平夏(北魏太武帝神 四年,西元四三一年) 北魏太武帝始光三年︵四二六︶十月丁巳,正式用兵於夏,於次年︵四二七︶六月,攻下統萬︵陝西省橫山縣西︶。溫公記述這段史事時,不僅敘述統萬之役的前因、經過結果而已,更點明夏亡原因「夏世祖生豪侈,築統萬城,高十仞,基厚三十步,上廣十步,宮牆高五仞,其堅可以厲刀斧。臺榭壯大,皆雕鏤圖畫,被以綺繡,窮極文采﹂。使得後人讀到此段史事時,能夠獲得若干見識,明白此次戰役為何會如此進行的原因,因而得到印象。溫公採用的方

法是篩選已有的史料,經過整理、修飾,換成新的面貌出現,亦可謂之有了新的生命。 二、北魏平北燕︵北魏太武帝太延二年,西元四三六年︶ 北魏平定北燕︵馮氏︶的軍事行動,遠較平夏︵赫連︶容易,從︽資治通鑑︾的記述即能窺之一二,如:未曾舉行事前參謀會議。溫公以十八條的篇幅紀錄了這段史事。同時為北燕亡於北魏的原因,︽資治通鑑︾作了若干解釋:首為北燕朝政不綱。北魏太武帝的戰略是﹁孤立北燕﹂,方法是﹁遠交近撫﹂,首先﹁遠交北涼﹂。北魏與柔然結為秦晉之好,在近期之內,雙方自然無干戈之憂。再次為劉宋自毀長城。劉宋司空、江州刺史檀道濟,立功前朝,威名甚重,左右皆經百戰,諸

子又有才氣,劉宋朝廷既疑且畏,遂於︵劉︶宋文帝元嘉十三年二月︵四三六︶,慘遭冤死 三、北魏平北涼(北魏太武帝太延五年,西元四三九年) 溫公對於先後亡於北魏的三個國家︵夏、北燕、北涼︶之中,以北涼評價最高,從︽資治通鑑︾記述北涼亡國以後的干事蹟,即可看出。夏與北燕國亡之後,︽資治通鑑︾皆未繼續記述,亦未追記國未亡之前的政績。北涼則不然,不但繼續紀錄亡國之後的事務,更追記從前。北魏對北涼王沮渠牧犍如故,仍為征西大將軍、河西王。牧犍母卒,葬以太妃之禮,為涼武宣王︵沮渠蒙遜︶置守冢三十家,此為繼續紀錄北涼亡後的事蹟。另外,追述北涼若干政蹟,並且歷經北涼立國時期而

未已,可謂之北涼政蹟,延績至北魏。當時北魏崇尚武功,不重文治。中書博士索敞到任十餘年,勤於誘導,肅而有禮,貴遊子弟皆從而學之,常爽置學館於溫水︵岷江上源︶之右,教授七百餘人,從此北魏始見儒風。溫公紀錄此事的深意見北魏以武功平定北涼,但是北涼卻以「文治」平服北魏。 四、北魏孝文帝的南遷及其悲劇 溫公對於北魏孝文帝南遷於洛陽一事,是從比較宏觀的視野面對。從︽資治通鑑︾的紀錄,可以看出溫公以為魏孝文帝南遷於洛陽,是以﹁伐齊﹂為藉口,實則南遷於洛陽。北魏孝文帝南遷的原因是「平城地寒,六月雨雪,風沙常起﹂,所以必須遷都洛陽。當時北魏朝臣公開支持者,可能只有拓跋澄一

人而已。魏孝文帝為了緩和南遷所引起的對立緊張氣氛,在政策上作出相當程度的妥協,希望取得平城守舊勢力的諒解。可是,他沒有成功,太子拓跋恂卻成了犧牲者,被廢,被賜死。平城守舊勢力本來想要藉著太師馮熙之喪,企圖政變,推翻魏孝文帝,擁戴拓跋恂,結果是穆泰族誅、陸叡賜死、元丕貶為庶民。溫公對於穆泰…等人遭誅的評論是以「刑政得失,無此為大」的觀點論述。溫公認為親、故、賢、能、功、貴、勤、賓等八議,位居公卿,若是犯罪,宜於大堂之上,視情節輕重,按照赦、宥、刑、殺四等議處,不應以﹁不信之令,陷人於死﹂。吾人以為﹁臣光曰﹂僅是溫公對穆泰等人遭誅或貶為庶人的觀點,不足以涵蓋北魏孝文帝南遷及其家庭悲劇的全貌。

肆、《資治通鑑》對北魏衰亂原因的述評 一、北魏亂源之一︱佞佛 南北朝時期的形勢是國史上首次的南北分裂,當時佛教在中土流傳,不分南北,不分朝野,近乎狂熱,這種怪異現象,謂之﹁佞 佛﹂,並不為過。佛教的過度發展,造成了政治的動盪、經濟的萎縮、社會的不安,當時有人記載了這段時間的佛教發展史事,例如: 〔梁〕釋僧祐《弘明集》、〔北魏〕楊衒之《洛陽伽藍記》、〔北齊〕魏收《魏書‧釋老志》等。雖然,﹁佞佛﹂不一定亡國,然而北魏 亡國絕對與﹁佞佛﹂有關,溫公以史實為依據,闡釋﹁佞佛﹂為北魏

淪亡原因之一。 二、北魏亂源之二│宗室與外戚的干政 皇帝身邊最親近的兩派人脈,一為宗室,一為外戚,二者與皇帝之間的關係來源不同,前者為血緣關係,後者為姻親關係。宗室自認與皇帝具備共同的血緣,屬於同根,理應最親,因此,西漢初年右丞相王陵曾言:﹁非劉氏而王,天下共擊之﹂,雖然此語目的在於防止呂后立諸呂為王,實際上仍然適用於西漢以後的各朝各代。外戚不然,憑藉著﹁婚姻﹂獲得了與皇帝的聯繫,而且關係匪淺,二者為了﹁權勢﹂﹁利益﹂的擁有,絕對無法和平相處,自然就如同翹翹板一樣,起伏不定,西漢如此,北魏亦然。 三、北魏亂源之三︱權臣

﹁權臣﹂自古有之,春秋時代著名者:魯之三桓、晉之六卿、齊之田︵陳︶氏、楚之︵屈、景、昭︶三姓,勢大時往往侵逼公室,最後是田和代齊、三家︵韓、趙、魏︶分晉,歷經戰國、兩漢、三國、兩晉未變,北魏亦然。 北魏政局最後由﹁宇文泰﹂﹁高歡﹂二人主導,其實起源者宜由﹁爾朱氏﹂論起。溫公對於北魏末期諸權臣最早記述﹁爾朱氏﹂,而且上溯先世,故先述爾朱氏。溫公對於高歡的評價是﹁貶﹂而非﹁褒﹂,原因是直呼其名,如同爾朱榮。其次為高歡格調太低,居然是倚附亂民杜洛周起家。溫公記述高歡事蹟,既未書其先世,而是直接述說如何崛起,就此層面而言,高歡低於爾朱榮。再次為高歡出現在《資治通鑑》顯得突

兀,有突然出現的感覺。雖然高歡能夠權傾一時,但是溫公的思維,高歡僅僅是一個﹁有勇無謀﹂的武夫而已,縱然貴為北魏的丞相、柱國大將軍、太師,可是內無策士為之籌謀,外無武將為之衝鋒陷陣,若是與相同時代的另外一人﹁宇文泰﹂相比,溫公以為高歡比不上宇文泰。 宇文泰於北魏孝武帝永熙三年︵西元五三四︶八月,迎孝武帝入關,十月,高歡立年僅十一之清河王世子元善見為帝︵孝靜帝︶,丙寅,孝靜帝即位洛陽東北,改元﹁天平﹂,自此北魏分裂為﹁東魏﹂、﹁西魏﹂。 伍、司馬溫公的大一統史觀 一、孰是正統?孰是僭位? 溫公置身的環境與南北朝的時空環

境類似,都是南北分裂,因此編撰編年體的《資治通鑑》時,立即面臨了棘手的難題,就是以曹魏、晉、宋、梁、陳的年號為主,或者以符秦、北魏、北齊的年號為主。溫公以為天下分裂之時,撰編年史必須以歲、時、月、日為軸,將史事依照時間先後,條列記入,於是漢傳至魏,晉受之魏,宋齊梁陳四朝又接晉而陸續下傳,所以《資治通鑑》採用晉、宋、齊、梁、陳五朝的年號,而不用北朝的年號,以致於錄用年號的為尊,不用的為卑。 《資治通鑑》是編年體史書,編纂方式為因年紀事,然而,朝代的替換模式是相承授受,溫公為了紀錄分裂時期的史事,必須採用某一朝的年號,而不用另外一朝的年號,其目的彰顯了歷史的連續性,換言之,

若以時間層次而言,展現了環環相扣的景象,永不斷裂。 二.北魏與宋齊梁三朝的使節交聘 北魏如何篩選中原族望作為行人,有著一定程度的標準,其中原因之一為他們擁有先天的獨有的特殊條件,即是具備了足以誇世的譜系。換言之,士族子弟從小的生活形態是異於平民百姓的優渥性,自然能夠陶冶出有別於布衣出身的應對、機辯等等才華。因此北魏不得不擇用豪門巨室子弟,聘於南朝,使之悠游於建康官廷時,一展長才,為之增添光彩。由於代表北魏的行人,不僅身負國家賦與的重任,同時尚須兼顧國家顏面,不得使蒙羞。所以聘使若是失儀於南朝,回國之後即受處分。南朝北朝學術源流的差異性,也會造成爭端。北魏

孝文帝太和十四年(蕭齊武帝永明八年,西元四九○)九月癸丑,魏太皇太后馮氏殂。齊武帝永明九年(西元四九一)二月以散騎常侍裴昭明、散騎侍郎謝竣如魏弔喪,欲以朝服行事。四月,魏員外散騎常侍李彪聘齊,辭樂。南朝與北朝對於喪義解釋的不同,南北行人為了國家的榮辱,因此引經據典,據理力爭,目的是不使自己國家蒙羞: 陸、結 論 溫公對於鮮卑拓跋氏的稱謂視其國力起伏而定,如「代王什翼犍」、「魏王珪」、「魏主珪」。自劉宋武帝永初元年(四二○)起,逕稱「魏主」或「魏帝」,進而直接稱帝(魏高宗拓跋濬),不再稱呼北魏君主名諱。北魏敬宗永安三年(西元五三○)十二月壬寅為汾州刺史爾朱

兆囚於洛陽永寧寺。甲寅,兆遷敬宗於晉陽(山西省太原市)。甲子,兆縊敬宗於晉陽三級佛寺。次年(西元五三一)二月己巳,司州牧爾朱世隆立廣陵王元恭為帝,即「節閔帝」。此時北魏朝政已入權臣「爾朱氏」之手,而且南北國力相當,無法統一江南,既然如此,必須承認事實,所以溫公特書:「魏詔有司不得復書偽梁」的意義在此,凸顯北魏國勢已近窮途末路,因為三年之後(西元五三四),分裂為「東魏」「西魏」。 北魏國勢以孝文帝朝為分水嶺,孝文帝以降,國勢日下,盛世不再,終至分裂,分析其中原因,衰源有三:一曰「佞佛」,二曰「宗室與外戚」,三曰「權臣」。 北魏政局衰敗的原因,吾人歸納約

有三項:佞佛導致社會的不安;宗室與外戚的爭權,造成權臣獲利,遂於西元五三四年分裂為「東魏」「西魏」。 分裂時期的特點之一,即分裂政權的雙方,皆自認是「正統」可惜均無法定天下於一尊,所以都不是正統。但是正統觀念直接注入中國政治思想,形成放諸四海皆準的準則。國史上歷朝歷代的開國君主獲得政權以後的首要之務,即自封正統,其目的在得到合法的統治地位。政治上的正統之爭,直接左右了史家修史時的正統之辨,不過可以由此尋出史家的思維脈絡。宋儒特別重視正統論的原因,除了自身處於分裂環境以外,恐怕與民族自卑感作祟有關。宋朝自從開國以後,未曾收復燕雲失地,澶淵盟後(宋真宗景德元年,西元一○○四),

納幣議和,不思北伐,反而忙於偽造天書、東祭泰山等的不切實際的舉動,其心態可以解釋為當時天有二日,地有二主,可是為了粉飾宋承天命,必須自我貼金、自找台階一番,正統論為何大興於宋代的原因之,可能在此。溫公修《資治通鑑》的窘境必須突破,就是如何釐清正統淵源,南北朝時期為何採用南朝正朔,恐怕只能用「不得不」三字解釋。

突然畏寒原因的網路口碑排行榜

-

#1.總覺得「怕冷」 恐怕身體暗藏這4大問題 - 希望之声

畏寒 源自於各種要素,導致全身或身體的某些部位出現難以暖和的狀態。 ... 根據東洋醫學自古流傳下來的觀點,認為血液污濁是導致生病的原因。 於 www.soundofhope.org -

#2.衛生福利部【台灣e院】-Q&A #63061 老人家總是突然發冷

梁醫師您好: 家父現在八十餘歲,不曉得是不是因為突然的天氣. ... 接著體溫會明顯升高;其次就如您所言,突然的天氣變冷,老人體內一時無法適應而發生;最後的可能原因是 ... 於 sp1.hso.mohw.gov.tw -

#3.渾身忽冷忽熱的原因 - A+醫學百科

多由溶血性鏈球菌引,次為流感嗜血桿菌、肺炎球菌、葡萄球菌等引起。起病急,明顯咽痛、畏寒、發熱,體溫可達39℃以上。檢查可見咽部明顯充血,扁桃體腫大 ... 於 cht.a-hospital.com -

#4.身體不舒服,竟然是體溫太低? - ELLE

老是從女性朋友口中聽到「手腳冰冷」和「都是因為血壓太低」這些台詞,在亂加罪於其原因之前,先冷靜下來!長期研究身... 於 www.elle.com -

#5.畏寒怕冷怎麼回事導致畏寒怕冷的五大原因 - 人人焦點

每天冬季氣溫下降的時候,有些人就會覺得特別的冷,十分的畏寒。專家提醒畏寒怕冷除了天氣的原因之外,還有可能就是疾病所引起。那麼畏寒怕冷是怎麼回 ... 於 ppfocus.com -

#6.人为什么越发烧越感觉到冷? - 知乎

所以,其实发烧的时候我们会觉得冷,并不是真的因为外界温度突然下降导致人体感到 ... 这同时也是为什么你会感到冷的原因:你的身体系统将你的体内温度“设置”在一个较 ... 於 www.zhihu.com -

#7.自律神經失調的症狀有哪些?大家都一樣嗎? | 芳喵隨筆

手腳冰冷的部分,以前也是有的。 心跳與呼吸症狀. 呼吸急促、心悸、心臟無力感、心跳加速、心跳強勁、心律不整。形成原因中與自律 ... 於 fangcat.com -

#8.「藥物過敏」相關新聞 - CTWANT

疫情嚴峻,確診主要症狀發燒、喉嚨痛若上身都會心驚驚,家住南投37歲小惠,因發燒畏寒近3周,身體四肢出現鮭魚色斑丘疹,吃抗生素和退燒藥未改善,一度擔心罹患新冠 ... 於 www.ctwant.com -

#9.常見引起腰痛之腎泌尿系疾病 - 遠東聯合診所

如結石造成尿路阻塞合併有感染時,則患者同時會有發燒、畏寒的現象,這種情形可能 ... 腎臟血管的阻塞是老人家腎功能惡化的重要原因,但此疾病的診斷卻不容易,因此 ... 於 www.fepc.com.tw -

#10.天氣熱爆…他「發冷狂抖」像鬼附身!醫曝可怕原因藏不可逆下場

... 怪病纏身」的病人,他曾遇到一名50多歲患者,就診主訴常會莫名打冷顫,即使天氣熱爆,卻冷到不時起雞皮疙瘩,有時還會突然手腳無力,好像被附身。 於 health.ettoday.net -

#11.立夏出汗多,专家教你辨别“异常出汗”信号- 武汉 - 新闻

形成汗液异常外泄的原因虽多,但总的是由于阴阳失调,腠理不固,而致汗液 ... 急性发热时,先有畏寒战栗而后出汗的为战汗;汗色发黄而染衣的为黄汗。 於 news.cjn.cn -

#12.突然畏寒在PTT/Dcard完整相關資訊 - 說愛你

總覺得「畏寒」 揭身體4大問題- 優活健康網-良醫健康網2018年3月5日· 畏寒源自於各種要素,導致全身或身體的某些部位出現難以暖和的狀態。 導致畏寒的原因,大致可分為4種 ... 於 hkskylove.com -

#13.頭燙燙?嬰兒發燒的原因&迷思

身體為了不讓體溫喪失,周邊血管會收縮、手腳冰冷、病人覺得畏寒;為了產熱,身體會顫抖,使體溫上升,體溫升高後會出現呼吸與心跳變快、臉潮紅、頭痛 ... 於 www.mababy.com -

#14.【胡中醫信箱】畏寒| 大紀元

總是需要穿夾克或毛線背心,才覺背部溫暖的這種畏寒,中醫叫「腎虛」畏寒。 ... 喝薑湯就只是臨時性的禦寒法,如果臨時找不到醫生,又突然發冷,冷得 ... 於 www.epochtimes.com -

#15.畏寒從新陳代謝查因 - 元氣網

2014年9月23日 — 答:談到畏寒,當下可能是因為感冒等病毒感染,淋雨身體吹風造成體溫下降,如果體溫恢復正常了還是怕冷,中醫認為是「營衛失調」,也就是體表調節機能 ... 於 mag.udn.com -

#16.頭痛、肌肉痠痛、畏寒!緩解症狀中醫實用5招@ 康健雜誌

中醫治病的觀念和西醫大不同。中國古代沒有病毒的概念, 將感冒或流感不明原因引發的畏寒或發熱現象稱為「 ... 於 blog.xuite.net -

#17.全民健身与健美操研究 - Google 圖書結果

量减少,因而心输出量减少,使脑部突然缺血,而发生晕厥。 ... 休克的原因及症状。 ... 发作期,表现为精神萎靡不振、面色苍白、口渴、畏寒、头晕、出冷汗、四肢发冷、脉速 ... 於 books.google.com.tw -

#18.身體經常發冷,原因有10個,最怕的是這類病

2019年5月6日 — 如果有這種情況,最好馬上增加衣物,防止受寒感冒。 4、免疫力低下. 身體免疫功能下降的人,會表現得比一般人要畏寒。甚至在炎熱 ... 於 kknews.cc -

#19.「突然畏寒原因」懶人包資訊整理(1)

導致畏寒的原因,大致可分為4種:1)血液循環不良/根據東洋醫學自古流傳 ...,你是否有這樣的經驗,明明天氣看起來還好,自己卻冷得半死,整個身體不停發抖,而別人卻像 ... 於 1applehealth.com -

#20.突然畏寒發抖在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

總覺得「畏寒」 揭身體4大問題- 優活健康網-良醫健康網2018年3月5日· 畏寒源自於各種要素,導致全身或身體的某些部位出現難以暖和的狀態。 導致畏寒的原因,大致可分為4種 ... 於 astrologysvcs.com -

#21.畏寒怕冷是怎麼回事 - Titanh

突然畏寒 怕冷怎么办呢? 胃寒怕冷主要的原因有两种,天气寒冷就是最直接的,然后穿的不够保暖,所以会出现怕冷的情况,还有一种就是因为自己本身的体质比较虚弱,肾阳 ... 於 www.titanhde.co -

#22.( 畏寒發抖) ( 原因~解決方法) 手腳冰冷身體怕冷一直發寒的原因...

突然畏寒原因 - 你是否有這樣的經驗,明明天氣看起來還好,自己卻冷得半死,整個身體不停發抖,而別人卻像沒事一樣。可能你只是先天上容易畏... 於 info.todohealth.com -

#23.發燒不必太緊張? - 台視樂活

此階段已滿足體溫中樞所需要的溫度,但發燒的時間長短卻不一定,一般感染所引起的發燒可在48小時內緩解,腸病毒、流感等可能會持續3~5天,甚至1週,而不明原因所引起的 ... 於 www.ttv.com.tw -

#24.突然畏寒原因 - Nordahl

普遍認為畏寒的原因,中醫的解釋為陽氣不足,造成身體虛損,進而產生畏寒怕冷的癥狀,引起虛勞畏寒的病因可能有:身體虛弱、化療損傷、疲勞過度、久病等。 於 www.portlound.me -

#25.胚胎移植多少钱-爱问健康网

中医认为甲减的形成原因多是由于情志不舒、水土失宜或者久病体虚等原因导致的甲状腺 ... 可以根据临床所伴随的症状参考以下几种:1、伴有表情淡漠、神疲嗜睡、畏寒肢冷 ... 於 yyk.iask.sina.com.cn -

#26.畏寒_百度百科

畏寒 病因 ... 因父母体病质弱,年老体衰,孕育不足,脾中失养,或生后喂养失调,水谷精气不足,或化学物品侵扰孕母之体,体质渐弱,易于罹患疾病,并在病后易于久虚不至,使 ... 於 baike.baidu.com -

#27.喉嚨痛又發燒!八點檔男星「快篩2次陰性」PCR結果確診

... 沒想到今日(10)突然在IG限時動態透露自己PCR確診一事,他提到, ... 低燒,還開始有畏寒及胸悶症狀,最後決定去醫院做PCR,得知結果陽性確診。 於 star.setn.com -

#28.人體預報手冊 - Google 圖書結果

(2)弥漫性肺间质纤维化症的原因弥漫性肺间质纤维化症是由多种原因引起的肺间质的 ... 肺炎的信号及治疗(1)肺炎的症状 1典型症状:肺炎发病很突然,初起时患者可有畏寒的 ... 於 books.google.com.tw -

#29.保暖|怕凍10大原因原來缺了這些維生素!穿衣無用宜多吃蛋黃 ...

以下是經常怕冷的10大原因及改善方法,在天氣寒涼的日子,絕對幫到你。 天文台預測氣溫下降,天氣寒冷, ... 相關文章:【女人怕冷】你有畏寒體質嗎? 於 www.hk01.com -

#30.7大自律神經失調症狀及3個檢測步驟(8個治療及改善方法要 ...

例如同時有異常乾燥外加胸悶心悸,可能就要到耳鼻喉科及胸腔內科等門診檢查,如果都找不到原因,才考慮身心診所。 檢測步驟3:至身心科或中醫就診. 不同 ... 於 takecareof.com.tw -

#31.腹瀉拉不停,可能是這些病毒在作怪! - 肝病防治學術基金會

以目前新冠病毒在台灣已多日無本土病例的情況,出現急性腹瀉症狀優先考慮的應該是其他原因。 細菌或病毒引起的腹瀉不太一樣. 急性腹瀉多半是受到細菌或 ... 於 www.liver.org.tw -

#32.十二種不該忽視的非COVID 症狀:去急診室 - UCSF Health

这些症状可能由各种原因引起,可. 以在急诊室处理。 4. 突然丧失视力. 突然之间一只眼睛或两只眼睛丧失视力,无论是否疼痛, ... 於 www.ucsfhealth.org -

#33.發燒不可輕忽 - 仁愛醫療財團法人

... 炎及肺炎的患者,病人初期發病時常有發燒的症狀,不了解原因或不知該 ... 耳溫超過38℃即謂之發燒,而發燒時會伴隨畏寒、顫抖、皮膚潮紅、排汗、 ... 於 www.jah.org.tw -

#34.發冷- 维基百科,自由的百科全书

發冷,是人體在发烧期间感到寒冷的感覺。在人體體溫因發燒而上升的過程中,在體溫停止增加前,會使患者感覺到寒冷,同時身體為了增加體溫,會產生發抖的現象,称之为冷 ... 於 zh.wikipedia.org -

#35.長期身體畏寒怕冷?這4個原因可能是罪魁禍首,望及時調理!

3、氣血虛虧身體畏寒怕冷的情況要警惕是否是氣血虛虧的原因,也有可能是身體虛弱而引起的,如果是這方面的原因的話,建議患者在平時透過食療的方法 ... 於 nonglinyumu.com -

#36.不明原因反复发热千万警惕这种病! - 新华网

如果不明原因地反复发热,您会想到什么?感冒?肺炎?很少有人会想到是心脏出了问题!最近,暨南大学附属第一医院接连收治了好几例感染性心内膜炎 ... 於 www.xinhuanet.com -

#37.身体发冷发烧是什么原因 - 有来医生

故身体发冷,即 畏寒 ,且出现发热,可由多种疾病引起,具体的病因需根据 ... 身体 突然 发冷有几方面 原因 引起:一、最常见的因素是感染性因素,以病毒性 ... 於 www.youlai.cn -

#38.突然畏寒怕冷发抖是怎么回事

全身突然发冷发抖是怎么回事? 问:突然全身发冷发抖,并有头痛出汗的现象发病时间及原因:昨天和今天希望医生能告诉可能患了什么病答: 病情分析:像你这 ... 於 www.faguai.net -

#39.總覺得「畏寒」 揭身體4大問題 - 良醫健康網

1)血液循環不良/. 根據東洋醫學自古流傳下來的觀點,認為血液汙濁是導致生病的原因。因老舊物質滯留使血液黏濁、流動不順暢,導致血液循環不良。 · 2) ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#40.身体突然冷发抖的原因突然发冷发抖但没发烧

为什么突然感觉很冷然后不断的发抖?这是什么病因? 有可能是着凉了,这种情况俗称"畏寒",用民间最古老的方法,喝 ... 於 www.uoowu.com -

#41.噁心與嘔吐_胃腸肝膽內外科_成人常見疾病 - kenkon健康網

噁心,是一種將要嘔吐的不適感;嘔吐,是上腹部突然用力的把胃裡面的東西經由食道從口中噴出,經常是不自主的, ... 【造成原因】 ... (4)發燒且畏寒顫抖、腹部腫脹。 於 www.kenkon.com.tw -

#42.都到夏天了卻還是經常身體發冷你可能得了這5種病 - Heho健康

在正常的溫度下(非低溫),之所以會導致身體發冷,最常見的原因有2個,第一個是長期過度疲勞、睡眠不足,第二個則是飢餓。 於 heho.com.tw -

#43.什麼是打冷顫? - 康健知識庫

打冷顫常見原因. 天氣寒冷:身體藉由肌肉顫抖的動能轉換為熱能,以此增加體溫。 憋尿後排尿:同上,排尿會帶走身體部分熱能,因此身體藉此調節體溫,通常時程極為短暫 ... 於 kb.commonhealth.com.tw -

#44.夏天都来了,为啥你总觉得冷?畏寒怕冷是咋回事? - 诸暨网

今天,我们从中西医的角度来剖析下原因。 中医:畏寒怕冷多是“虚冷症”在作祟 怕冷在中医临床上被称为“寒”症,又称“虚冷症”,有外寒、内寒两种。 於 www.zjrb.cn -

#45.如果一個人出現了畏寒怕冷的情況,你覺得這是因為虛嗎 ...

畏寒 怕冷僅僅是一個症狀,原因極多,想找出三五百個原因來都不難。並非一定因為“虛”才會畏寒怕冷。 很多人知道,假設一個人陽虛、氣虛、血虛就很容易 ... 於 www.juduo.cc -

#46.女人背涼是什麼原因女性為什麼怕冷 - Zi 字媒體

畏寒 症一般女性患者較多,需要加強飲食,運動和休息。 4、低血壓. 血壓過低的人也會出現畏寒的情況,主要是由於低血液會引起末梢血循環不良, ... 於 zi.media -

#47.人體背部發冷的3個原因,從2條經絡下手快速改善! - 雲端中醫

陽氣對人體有驅寒、溫暖與促進氣血運行的作用。 ... 因此人體背後發冷,主要是3種原因所造成: ... 等疼痛,時常就會突然間痛起來無法根治。 於 cloudtcm.com -

#48.浑身酸痛无力怕冷是怎么回事_畏寒全身酸痛是什么原因

问:母亲前天中午都是正常的,下午出去做了点体力活,下午突然身体就不舒服,前天晚上体感温度高,畏寒怕冷,全身酸痛,昨天一天头疼,去了社区医院说是上呼吸道感染,现. 於 www.ttyshi.com -

#49.畏寒怕冷怎麼辦,三招就搞定 - 壹讀

畏寒 怕冷怎麼辦,三招就搞定 · 1、缺鐵的人由於血紅素較少,影響了血液的攜氧能力,導致組織能量代謝發生障礙,人會因產生的熱量不足而感到異常寒冷。 · 2、 ... 於 read01.com -

#50.孩子突然畏寒怕冷 - 河智科学网

孩子突然畏寒怕冷. by 发烧畏寒怕冷身体酸痛是什么原因 at 2022-04-23 23:46:41. 小孩子发热、畏寒、怕冷,一般来说是孩子在发热早期出现的这种症状,相对来说孩子的 ... 於 www.hezhisw.com -

#51.痠痛、頻尿是身體畏寒的訊號!曬背、泡腳4大招調理隱性虛寒

手麻☀手腳冰冷☀一般常見的虛寒症狀為手腳冰冷,但有些人因常期勞累、熬夜、嗜吃冷飲,導致氣血虛弱,進而使得身體產生疲勞、手麻、肩膀僵硬的隠性虛寒症狀, ... 於 www.edh.tw -

#52.突然怕冷可能是这些原因!6个方法让身体暖和起来→_病变

甲状腺素是调节人体代谢的主要激素,而甲减正是由于甲状腺合成或分泌甲状腺素不足,或周围组织对甲状腺素反应不良引起的一种内分泌疾病,因此甲减患者 ... 於 www.sohu.com -

#53.症狀與疾病/身體不自主顫抖, 究竟怎麼了? - 全民健康基金會

顫抖的原因十分多元,可能是生理性顫抖(天氣冷)、發燒畏寒、情緒(緊張、壓力、生氣)、飲食(攝取過多咖啡因)、內分泌問題(低血糖、甲狀腺 ... 於 www.twhealth.org.tw -

#54.嚴立婷突發高燒38.8度!畏寒狂抖急吞藥病況曝|東森新聞

「我上次突然的畏寒+狂抖+牙齒打架後,是胚胎著床的臨床表徵之一…」。 ▽嚴立婷上網詢問意見,網友紛紛分享自身經歷。(圖/翻攝自Facebook/嚴立婷Willson ... 於 news.ebc.net.tw -

#55.夏天感冒、怕冷?恐怕是「中陰暑」了! - 即時新聞- 自由健康網

... 就直接接觸到冷空氣,使得毛孔、血管驟然收縮,寒氣聚於體表或腸胃內,產生頭痛、畏寒(但身體又很熱)及腹瀉等不舒服情形,即稱為「中陰暑」。 於 health.ltn.com.tw -

#56.大人發燒怎麼辦?-談簡單處理原則

發燒的原因非常多種,我們知道發燒了,下一步要怎樣處理呢? ... 比如說,老年人突然精神不佳,吃飯的時間到了還在床上累的爬不起來,那就必須馬上幫 ... 於 www.chang-gung.com -

#57.黃瑽寧:發燒衛教 - 親子天下

發燒不是造成傷害的原因:發燒只是孩子生病的症狀,去找引起孩子發燒的原因才是重點,退燒並不是 ... 發高燒時手腳冰冷發抖(畏寒)--- 這是正常的! 於 www.parenting.com.tw -

#58.畏寒是什麼 - Yrcd

專家提醒畏寒怕冷除了天氣的原因之外,還有可能就是疾病所引起。那麼畏寒怕冷是怎麼回事呢?冬季畏寒怕冷的原因1.睡眠不足如果你在前一晚沒有得到足夠的睡眠,這會讓你 ... 於 www.jelajahbmi.co -

#59.您的建議與回饋是我們進步的動力 - 醫學百科

無法連接伺服器,請稍候再試. 聯繫我們. 您的建議與回饋是我們進步的動力,歡迎分享您的意見或想法,我們期待聽到您的聲音! 姓名. email. 建議或想法. 送出. 於 dzs.deepq.com -

#60.嚴立婷突畏寒+發高燒隔天就痊癒點出症狀網驚:去看醫生

女星嚴立婷個性直率敢言,受到不少粉絲喜愛,常透過社群網站和粉絲分享生活日常,今(28日)透露前一晚無預警畏寒、發高燒,半夜還全身爆汗, ... 於 www.chinatimes.com -

#61.總覺得「畏寒」 揭身體4大問題 - Yahoo奇摩新聞

總覺得「畏寒」 揭身體4大問題 · 1)血液循環不良/. 根據東洋醫學自古流傳下來的觀點,認為血液汙濁是導致生病的原因。因老舊物質滯留使血液黏濁、流動不 ... 於 tw.yahoo.com -

#62.身体经常发冷,可能与这几个因素有关,别忽视了 - 网易

特别是缺铁性贫血的人,其身体需要的铁元素不足,人就容易出现畏寒,四肢 ... 综上所述,引起身体发冷的原因非常多,比如疲劳、饥饿、保暖不足等都会 ... 於 www.163.com -

#63.詳解問診十問歌(細細品讀) - 55standards

這種寒,在中醫上也稱為「畏寒」,它和「惡寒」的根本區別是,「畏寒」所 ... 打破,從而產生髮熱,這就是陰虛發熱常表現為午後或夜間的潮熱的原因。 於 55standards.com -

#64.「發燒」新話題:丟掉冰枕吧!

... 因為受寒處的血管會收縮,反而讓身體裡的熱散不出去,如果已經出現畏寒症狀的發燒 ... 應付突然增加的能量需求,可能導致代謝機制崩潰或心肺衰竭,實在不得不慎。 於 www.qchicken.com.tw -

#65.身體畏寒怕冷是什么原因 - Buuchau

昨夜突然畏寒怕冷是怎么回事?? 身體冷,加衣服又覺得悶熱?這種畏寒可能是「邪熱」作怪!中醫; 畏寒怕冷 ... 於 www.buuchau-chau.me -

#66.發燒一定感冒引起? 壓力過大也可能導致心因性發燒 - NOW健康

至於台灣人是否常見心因性發燒,施加佐則說,日本案例在台灣精神科不常見,原因在於台灣民眾如果發現發燒,都會先到一般內科診所就醫,看診醫生開立相關 ... 於 healthmedia.com.tw -

#67.全身發冷原因總覺得「畏寒」 - Present Trek

全身發冷原因總覺得「畏寒」. 由于饑餓而產生的低血糖。大多發生在夜間,無法使血液充分供應至末梢。 血液量不夠,貧血: 美國貝勒醫學院發現,導致你不停打寒顫。 於 www.lolafinea.co -

#68.讓你不怕冷!只要做就能見效,治好畏寒,疾病也能痊癒 - 博客來

身體僵硬、關節痛、憂鬱、失眠――讓你感到不舒服的原因,就是「畏寒」! 本書詳列各種養生法,幫你解決不同 ... 身體從某天起突然變冷、過了好幾年身體逐漸變冷的人! 於 www.books.com.tw -

#69.不明原因發燒該怎麼辦? - 天下雜誌

台北醫學大學附設醫院感染科主任李垣樟分析,最常見的原因之一,就是外部病原體感染,如病毒造成的感冒、腸病毒,或是細菌感染,如中耳炎、腎臟發炎等。 於 www.cw.com.tw -

#70.夏天都来了,为啥你总觉得冷?畏寒怕冷是咋回事?

今天,我们从中西医的角度来剖析下原因。 中医:畏寒怕冷多是“虚冷症”在作祟. 怕冷在中医临床上被称为“寒”症,又称“虚冷症”,有外寒、内寒两种。 於 www.hshan.com -

#71.【問題】身體畏寒的原因- 紐西蘭自助旅行最佳解答-20210207

總覺得「畏寒」 揭身體4大問題- 優活健康網-良醫健康網2018年3月5日· 畏寒源自於各種要素,導致全身或身體的某些部位出現難以暖和的狀態。導致畏寒的原因,大致可分為4 ... 於 nzworktravel.com -

#72.常覺得全身無力?10徵兆,自我檢測有沒有「慢性疲勞症候群」

低度發燒(自測口溫37.5~38.5度C)或畏寒 2.喉嚨痛 ... 目前引發慢性疲勞症候群的確實原因還在探討中,但根據臨床經驗,發現有部份原因跟病毒有關。 於 www.cheers.com.tw -

#73.突然畏寒發抖– Dorima

突然畏寒 發抖. 你是否有這樣的經驗,明明天氣看起來還好,自己卻冷得半死,整個身體不停發抖,而別人卻像沒事一樣。可能你只是先天上容易畏寒,但也有其他可能原因, ... 於 www.dormida.me -

#74.請問大人一直畏寒,會是什麼原因呢?

請問大人一直畏寒,但又沒有感冒症狀,會是什麼原因呢?謝謝... 於 forum.babyhome.com.tw -

#75.總覺得「畏寒」 揭身體4大問題

由於人藉由血液的流動為全身帶來熱量,當血液循環變差、熱量不足時,就會導致畏寒狀態。血液不足(血虛)、血液滯留(瘀血)的狀態,也是造成畏寒的原因。 於 www.uho.com.tw -

#76.突然畏寒 - 工商筆記本

2018年3月3日- 畏寒源自於各種要素,導致全身或身體的某些部位出現難以暖和的狀態。導致畏寒的原因,大致可分為4種: 1)血液循環不良/ 根據東洋醫學自古 . 於 notebz.com -

#77.新冠疫情:如何判定咳嗽、流鼻水是感冒症狀還是奧密克戎 - BBC

和普通感冒相比,流感通常發作得更突然,症狀更明顯也更嚴重。 ... 喪失嗅覺或味覺是否判斷感染的重要指標 · 科學奧秘:流感在冬天傳播的真實原因. 於 www.bbc.com -

#78.寒舍集團不畏疫情開新飯店疫後住房率拚重回7成

(中央社記者江明晏台北5日電)不畏本土疫情,寒舍集團旗下第5間飯店「寒居酒店」今天開幕,董事長蔡伯翰表示,疫情影響已漸趨緩,看好國境開放後旅遊 ... 於 newtalk.tw -

#79.懷孕後,孕婦為何總是覺得冷?5個誘因,4個方法能緩解孕婦畏寒

4.孕婦平時可以適量吃溫陽滋補的食物,比如:牛肉,羊肉等等,不但可以驅風禦寒,還可以調理身體。 結語. 懷孕早期孕婦比較怕冷,主要是這5個原因引起的畏 ... 於 pttnews.cc -

#80.【頭痛】8大頭痛位置+6個頭痛原因:頭痛怎麼辦? | Perfect Health

有研究表示,40歲或以上的人士比年輕族群更容易患有偏頭痛,而且如果在中年以後,才突然出現頭痛症狀,就要小心是腦血管病變、高血壓、中風等疾病的先兆。 如何從頭痛位置 ... 於 perfecthealthclinic.com -

#81.頭痛畏寒沒發燒的原因和症狀,DCARD、PTT和台灣e院的回答

流感有許多症狀和一般感冒類似,包括發燒、頭痛、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽等,但流感還會引起全身性的肌肉酸痛和疲倦,症狀較一般感冒更加明顯、發作較為突然、痊癒所需的 ... 於 hospital.mediatagtw.com -

#82.后背经常发冷,睡不好!原来是这些原因 - 手机搜狐

话说后背总是感觉冰凉,夏天的时候还好,天变冷的时候就感觉明显,冷的睡不好,这到底是怎么一回事呢?1.身体热量不足后背发凉还是一种畏寒的表现。 於 m.sohu.com -

#83.突然乏力肌肉酸痛畏寒- 头条搜索 - Toutiao

[医师解答]浑身酸痛无力伴有畏寒,多见于病毒性感冒。流感或者普通的病毒性感冒,都可以在繁殖的 ... 畏寒肌肉酸痛是什么原因 ... 突然乏力肌肉酸痛畏寒-医生快速咨询. 於 m.toutiao.com -

#84.解決方法) 手腳冰冷身體怕冷一直發寒的原因?怎麼辦? ( 陽虛 ...

畏寒 怕冷是指人體不是因外在因素病毒性感染等情況下,出現的比正常人更爲畏寒怕冷手足發涼,多見於老年人和婦女,青年人少見。畏寒怕冷可能有貧血,低血壓 ... 於 com3196.pixnet.net -

#85.關於「體寒」的十大驚人事實!想解決手腳冰冷問題,先去角質 ...

如前所述,血液循環不好是體寒的原因。 ... 不好會讓血清素分泌減少,導致情緒不穩定,睡眠品質也變差,接著就是自律神經失調,血液循環不良,畏寒症狀擴展到全身。 於 www.storm.mg -

#86.請問長庚醫生1: 好吃好睡好健康,嬰幼兒關鍵照護100+ - Google 圖書結果

本文幫助父母了解孩子的發燒原因、破解發燒迷思。 ... 畏寒發抖:我們對於熱或冷的感覺,是透過皮膚的神經受體,以及大腦的腦下垂體所組成的一個複雜系統在調節。 於 books.google.com.tw -

#87.男子不明原因发热,以为是艾滋病,结果是更恐怖的疾病……

我前段时间跟几个女的玩了,他突然变得扭捏起来,说不知道有没有影响。 ... 病人有发热、畏寒,浑身不舒服,看样子不像是普通感冒,该不会是其他脏器 ... 於 www.thepaper.cn -

#88.高烧畏寒怕冷是什么原因 - 360doc个人图书馆

幼儿夜晚突然发高烧,家庭内可采取以下降温措施:. 1.保持室内温度在21℃~23℃;. 2.让患儿卧床休息,敞开包被或脱去过多的衣服;. 3.给患儿频频喂冷开水或凉 ... 於 www.360doc.com -

#89.畏寒、怕風都是內臟太溼了!中醫推一碗湯開胃氣

現代西方醫學觀念的加入,可以解釋成環境氣候變化,身體無法適應而形成免疫力(正氣)的下降,在這「溫度與溼度」下存在的特定病源體(邪氣),便順勢侵入人體,而激起體內 ... 於 healthylives.tw -

#90.不停發冷嗎?小心可能是疾病造成的

可能你只是先天上容易畏寒,但也有其他可能原因,導致你不停打寒顫。 是貧血嗎? 當你的身體系統無法製造出足夠多的正常紅血球,來攜帶氧氣到全身上下,就 ... 於 news.everydayhealth.com.tw -

#91.实用院前急救 - 第 148 頁 - Google 圖書結果

最常见的原因是特发性自身免疫性引起的血小板减少性紫癜( ITP ) ,其特点为血小板 ... 起病急骤,可有畏寒、发热,出血多严重,可突然发生广泛的皮肤黏膜出血致皮肤大片瘀 ... 於 books.google.com.tw -

#92.突然怕冷的八个原因--健康·生活 - 人民网

受访专家:解放军总医院内分泌科副主任医师杨庆国人体各个系统的运行都是需要能量的。人体的能量来自于食物的动力效应、基础代谢和活动。 於 shby.people.cn -

#93.身體不適,卻找不到病因嗎?小心是「自律神經失調」

突然 ,一隻發怒的熊出現在前面。 ... 或安神鎮靜藥物,並非治療自律神經失調,而是協助改善造成自律神經失調的潛在原因,提供緩衝期,讓身心平穩。 於 www.cth.org.tw -

#94.認識主動脈剝離

... 很冷,一旦氣溫突然下降容易引起血管收縮、血壓突然上升,易造成主動脈 ... 年前筆者就經歷一位四十五歲的朋友-許先生,因感覺無力、畏寒合併咳嗽 ... 於 web.csh.org.tw -

#95.畏寒| 搜尋結果

…染,導致膽管炎,臨床上常以發燒、畏寒及上腹疼痛表現,若延遲就醫,甚至引發敗血症。 **膽囊內的結石掉入卡在總膽管,恐細菌感染而引發膽管炎** 膽管阻塞的常見原因為 ... 於 www.top1health.com -

#96.全身發冷想吐是怎么回事 - 康途健康百科

過度勞累, 焦慮不安, 著涼, 睡眠質量少等原因也會造成頭痛頭暈惡心想吐 ... 眼睛怕光、畏聲或是發病前兆, 有時候眩暈由偏頭痛的特異性發病原因所 ... 於 www.healthway.tips -

#97.醫生沒說但你不能不知「產後發冷」是什麼? - 2021-04-28

... 做足功課,還是可能會忽略的一點就是「產後發冷」現象,但畏寒、打顫、 ... 收縮或舒張不穩定、肌肉過度用力導致發冷、顫抖,引發原因眾多,可以 ... 於 www.champimom.com