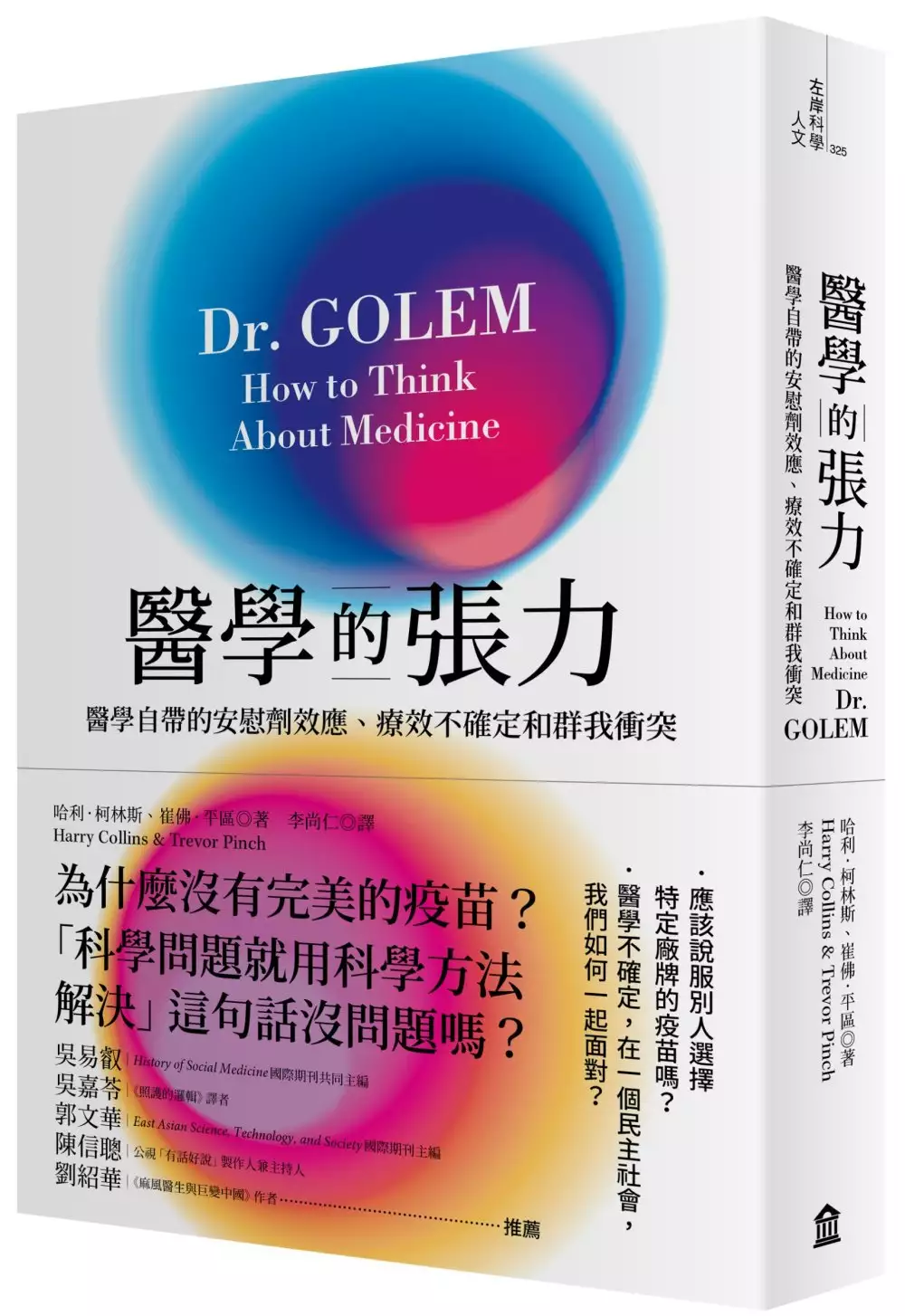

百日咳疫苗副作用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦峰宗太郎寫的 疫苗解鎖,疾病退散:從嬰兒到成人,12種兒童疫苗X 3種癌症疫苗X 60個新冠肺炎及其他疾病疫苗知識全面解析 和HarryCollins的 醫學的張力:醫學自帶的安慰劑效應、療效不確定和群我衝突都 可以從中找到所需的評價。

另外網站盈健醫療也說明:熱門搜尋: HPV睡眠窒息症 疫苗 · HH_健康資訊_54 4款人工晶片助白內障患者重拾視力. 白內障是指眼睛內的晶體變混濁。要治療白內障,做手術是唯一根治的方法。

這兩本書分別來自幸福文化 和左岸文化所出版 。

國立中央大學 法律與政府研究所 張桐銳所指導 陳咸蓁的 預防接種受害補償制度之研究—我國與德國法制之比較分析 (2018),提出百日咳疫苗副作用關鍵因素是什麼,來自於預防接種、接種受害補償、社會補償、健康權、國家保護義務。

而第二篇論文臺北醫學大學 護理學研究所 苗迺芳所指導 徐士敏的 以健康信念模式探討醫療照護人員對「醫療照護人員預防接種建議」之行為意願及其影響因素 (2013),提出因為有 健康信念模式、醫療照護人員、預防接種建議的重點而找出了 百日咳疫苗副作用的解答。

最後網站蘇怡寧醫師愛碎念的帖子則補充:懷孕相對論你在乎的常常我都覺得無所謂但是我在乎的你卻常常不當一回事百日咳疫苗/流感疫苗你知道一旦寶寶得到百日咳風險遠比你吃生魚片擔心寶寶感染的風險要來得大嗎 ...

疫苗解鎖,疾病退散:從嬰兒到成人,12種兒童疫苗X 3種癌症疫苗X 60個新冠肺炎及其他疾病疫苗知識全面解析

為了解決百日咳疫苗副作用 的問題,作者峰宗太郎 這樣論述:

少一點恐懼,多一點勇敢 台灣第一本輕鬆圖解疫苗及新冠肺炎的健康書 顛覆你對疫苗的看法,重新認識免疫與疫苗的關係 為什麼我們要打疫苗? 新冠肺炎(COVID-19)的流行不但改變人類的生活, 也讓我們更加關注各種疫苗對我們的重要性。 本書由美國國立研究機關的病毒免疫學第一人峰宗太郎監修,台灣小兒科專任醫師—陳木榮(柚子)醫師審定。 透過基本知識的介紹,搭配插圖圖解,讓你更加了解疫苗的所有知識。 【#目前市面上疫苗的分類】 ․傳統的疫苗---活疫苗‧不活化疫苗等等 ․新型態疫苗---mRNA疫苗‧病毒載體疫苗等等 ․未來的疫苗---次世代疫苗等等

【#疫苗發展史,教會我們許多知識】 每一支疫苗的研發故事,都可以教會我們很多事。 例如:天花曾是一種無法治癒的致命疾病,而為了不再感染,第一個發明疫苗的英國醫師愛德華、金納從牛痘上取得靈感,取出得過牛痘的人身上的膿液調成藥劑,接種在健康的人身上,就不會再得天花這就是牛痘接種法。 對於疫苗,我們不需要變成專家達人,也不需要學習過於艱澀的學問,但是一定要有基本的了解認識,才能勇敢面對一次又一次的疫情挑戰。 【#疫苗的中心思想:造成輕微感染、預防重症】 故意感染比較輕的病,藉此來預防類似的重症,這點可以說是疫苗的中心思想。因此打完疫苗後,如果出現一些身體的不舒

服,這本來就是對抗疾身體產生病抵抗力的合理過程,不要因此就不敢或是排斥接受注射疫苗。 【#疫苗和免疫的關係】 當疫苗被接種到人體後,身體的免疫細胞會開始活動,製造出能夠對付疫苗所持有蛋白質的抗體。換句話說,疫苗先讓身體出現類似生病的狀態,進而引發免疫反應。當然,這個生病只能算是輕微的生病,目的在讓身體產生足夠的抗體,做好迎戰的準備,所以當真的病毒或細菌入侵時,身體就可以火力全開,馬上展開攻擊,這便是疫苗的效用。 【#兒童需要接種的疫苗時間表】 介紹了嬰幼兒從出生到國小,必須接種的麻疹、水痘、日本腦炎、小兒麻痺、流感等各種疫苗,並附上台灣目前國內兒童需要接種的各式疫苗時間

表,對於父母來說,是相當實用的資訊。 【#疫苗和癌症的關係】 別以為打疫苗只能夠單純預防感染疾病,根據醫學界多年來的疫苗研究,已經明白打疫苗可以預防癌症了。 HPV疫苗—可以減少子宮頸癌的罹病率; HBV疫苗—可預防B肝、肝癌; 還有其他新型的癌症療法等。 【#新冠肺炎COVID-19疫苗大解析】 新型冠狀病毒和引起SARS、MERS、普通感冒的病毒一樣,都屬於冠狀病毒。 COVID-19 絕不是第一個在全世界大流行的傳染病,但也不會是最後一個。目前看來,疫苗是對抗傳染病最好的方式之一。 隨著新型冠狀病毒疫苗的誕生,疫苗研發的世界發生了翻天覆地的

變化。史無前例的全新疫苗,改寫了疫苗歷史,本書介紹了病毒載體疫苗,如AZ 疫苗,以及mRNA疫苗,如莫德納、BNT、輝瑞等等。 專業推薦 小劉醫師|外科醫師 陳木榮(柚子醫師)|柚子小兒科診所院長 郭育祥醫師|自律神經失調症協會理事長 陳瑜|鏞鏞甫甫親子部落格 陳沛孺|閱讀塗鴉實驗室 黃瑽寧|黃瑽寧醫師健康講堂 達特盧醫師 Dr Lu|Youtuber 蒼藍鴿的醫學天地 (以上按姓氏筆畫排列)

預防接種受害補償制度之研究—我國與德國法制之比較分析

為了解決百日咳疫苗副作用 的問題,作者陳咸蓁 這樣論述:

預防接種在國家公共衛生政策上相當重要,其對個人提供保護力免於染病,對國家而言,國民在群體免疫力的保護之下,得有效預防傳染性疾病的擴散與蔓延。預防接種政策推行之正當化基礎,與人民健康權利、基本國策及國家保護義務間具有關聯性,就此脈絡,將牽動「預防接種受害補償制度」之論理基礎。我國現行預防接種受害救濟制度,未明文其補償之法理基礎,通說以特別犧牲理論為補償之依據,但較諸於德國預防接種之補償法制,過於貧乏且不足。故本文以預防接種之補償法理,作為研究之核心,並以此檢討我國現行法律制度之缺失。本文認為:一、我國接種受害補償制度屬於「社會補償」體系,並參考德國接種受害之補償法理基礎,透過基本權利、基本國策

與國家保護義務之論據,得按預防接種之接種類型,綜合分析其規制效果、接種疫苗性質與免疫的利益歸屬等,建立具有階層化體系之法理基礎。二、衡量接種受害的補償法理,對於接種受害之補償規範位階、相關法律定義、審議實務、因果關係及舉證責任面向,參考德國之比較法制規範,提出相關之修法意見與個人觀點,俾提供接種受害者更周全之權利保護及落實接種受害補償之法理基礎。

醫學的張力:醫學自帶的安慰劑效應、療效不確定和群我衝突

為了解決百日咳疫苗副作用 的問題,作者HarryCollins 這樣論述:

◉為什麼沒有完美的疫苗? ◉「科學問題就用科學方法解決」這句話沒問題嗎? ◉應該說服別人選擇特定廠牌的疫苗嗎? ◉醫學不確定,在一個民主社會,我們如何一起面對? 我們常把「科學的問題就用科學的方法解決」掛嘴邊,但是,醫學這門特別的知識,它的「科學面」,因為身心互動的隱晦難解,有時候很難釐清因果關係,不僅古代如此,就連醫學發達的當代也依舊被深深困擾著,這就是作者所指的「醫學的破洞」。 這個破洞讓疫苗不完美,讓療效不確定,讓許多爭議發生。面對這樣難以脫身的困境,我們個人該如何面對?一個民主的社會又該如何一同思考對話呢? 當疫苗的不良反應持續發生,科學檢視無法證明

有因果關聯,群體大尺度的人口流行統計學又無法排除可能的因果關聯,我們該如何拿捏個人的利益和群體的福祉之間的權重? 就算遵從醫學的黃金定律「隨機雙盲臨床試驗」也無法保證這就是好科學,因為有實驗組,就有安慰劑組,誰會願意被分到安慰劑組呢?過去曾有病患權益運動挑戰了這樣的金科玉律,結果產生了更好的醫學、更好的醫生和更有力量的病人。 本書從八個案例討論醫學的複雜性,層層剝除我們的迷障,釐清不同層次的知識特性,幫助我們理性思考利弊得失,長遠來說,群體的利益最終很可能反過來也保護了個體健康。討論健康議題等於在討論政治,裡面充斥著各式價值觀,無論如何,科學不完美,但很可能還是我們的最佳選項。

*本書初版為《科倫醫生吐真言:醫學爭議教我們的二三事》 *新版內容經過重新編修、收錄新譯序,並增加各界推薦理由 名人推薦 吳易叡(History of Social Medicine國際期刊共同主編) 吳嘉苓(《照護的邏輯》譯者) 郭文華(East Asian Science, Technology, and Society國際期刊主編) 陳信聰(公視「有話好說」製作人兼主持人) 劉紹華(《麻風醫生與巨變中國》作者) 推薦書評 李尚仁,中央研究院歷史語言研究所研究員 —— 本書討論了不尋常的醫學案例,乍看之下或許會讓人覺得作者是要找醫

界的麻煩;若知道兩位作者是沒有醫學背景的社會學者,可能還會懷疑這是人文社會學科的「仇醫」論述;或覺得這是懷疑科學、攻擊醫學的「後現代」著作。然而,作者提出的主張卻是:在這個醫學資訊取得便利的時代,常民不要以為讀過一些醫學文獻或網路文章就能以專家自居,因為醫療技能需要長久的訓練和實作才能取得;公共資源不應用於沒有科學基礎、未經臨床試驗檢證過的另類療法……這種對比似乎令人出乎意料。要如何解釋與理解這樣的違和感?最好的辦法,當然就是閱讀下去。 吳易叡,History of Social Medicine國際期刊共同主編—— 從七○年代以降,研究知識的社會學者開始對自命不凡的「科學」展開解

析和批判,本書的兩位作者便是其中兩位先鋒。他們藉著親身的田野經驗、詳讀同行作品,深度剖析了人與「醫學」複雜而撲朔的關係。醫學不像其他「硬科學」那麼艱澀,但正因生死攸關,每天都沉浸在骨肉難題的我們,對於眼前依舊充滿不確定的知識能投注多少信任?誰才配擁有或詮釋這些知識?面對不斷變化的新知,我們要如何自處?這些問題讓我們與醫學的關係,不論在理智或情感上都更加矛盾。 《醫學的張力》從成書到現在已經超過十六年,科學知識的生產方式、醫學的公共性、全球和地方的健康體系都已經過劇烈演變,但兩位知識的分析師所提出的核心問題,依然是讓我們面對眼前迷霧時實用的提燈。在新型冠狀病毒席捲全球的同時,閱讀此書更有益我

們培養清晰的思辨,看清自己的位置,洞悉議題背後的各種政治和商業動機,以利社會上面對爭議時更能開展理性而積極的辯論。 郭文華,《東亞科技與社會國際期刊》EASTS主編、家醫科專科醫師 —— 無庸置疑,《醫學的張力》(原書書名 Dr. Golem)是科技與社會研究(science, technology, and society, STS 研究)的經典。它是 Golem 系列在新千囍年的精采壓軸,以紮實案例點出打開科技黑箱後醫療徘徊在專家與常民,技術與知識之間,作為救助與科學的挑戰。 時隔十年,在東亞 STS 研究方興未艾之際,打出反思爭議旗號的 Dr. Golem 現身中文世界

。台灣不乏醫療糾紛,坊間也有以揭發醫界黑幕為重點的報導。與一味地批判專業不同,Dr. Golem 秉持開放精神,一方面指出臨床實作與理念的落差,一方面鼓勵使用者加入討論,爭取相互理解,協作共創的空間。 2020年的新冠肺炎疫情是對全球醫療與社會的考驗,也是檢證 Dr. Golem,測試 STS 研究實戰力的試金石。在病毒遭遇戰中台灣以口罩漂亮展示 STS 研究並非紙上談兵,但隨著疫情膠著,各界對疫苗研發、把關與分配的眾說紛紜,顯示 STS 研究如果僅糾結在爭議,似乎未及關照醫療兼顧即時救助與實證累積的張力。 這是 Dr. Golem 中文版的再版原因。不僅書中的案例適時提供疫情亂世的安

住之道;面對一手執著真理,一手炒作民粹的台灣,Dr. Golem 對差異的肯認與對稱論述,帶領讀者回歸科學知識社會學(Sociology of Scientific Knowledge),體會它執兩用中,歷久彌新的魅力。 隨順疫情,全新進化,讓我們從重裝上陣的Dr. Golem《醫學的張力》開始! 劉紹華,《麻風醫生與巨變中國》作者 —— 後疫情時代,這本科普好書重新出版,新瓶舊酒卻予人全新風味之感。現實如此貼近,更為彰顯醫學的不確定性,及其與決策倫理和社會認知的關係。在COVID-19之前,對多數人而言,疫病與醫學僅在某些生命時刻才體現意義。而今關於此意義的恐懼、謠言、困惑

、猶豫、政策、抉擇突然成為眾人的日常,這是大疫帶給世人的警惕、也是禮物,讓我們再度關注常受忽略的生命知識。 疫苗是當前最引人關注的議題,也是本書的重要討論。身陷混雜的傳媒資訊中,閱讀本書,你將會有撥雲見日之感,明白為何參與疫苗實驗者會打破雙盲設計去驗抗體?為何這會成為新聞?為何不願接種或挑選疫苗是爭議行為?為何疫苗政策應公開透明且不宜受到傳媒或民眾認知的過度影響? 醫學充滿不確定性,人亦有利己傾向,面臨重大傳染病,該如何保護自己、也期待被社會保護?本書處處攸關這些本質性問題。其中,三合一疫苗的著名爭議,堪為認識當前疫苗政策的借鏡。該爭議的產生是因「並沒有真正的專家間爭議;整個辯論是醫學

專業和大眾之間的辯論,而大眾是被新聞記者和網民所鼓動。……讓科學知識不良的公眾意見扮演正當角色是很危險的。」 只是,公眾不可能沒有意見,那該怎麼辦?最好的方式,就是開始提升我們的知識與思考。閱讀本書是個起點,讓我們成為具備良好科學知識的公民,以適當地監督和參與疫苗等重要政策論辯。 Christopher Lawrence,Medicine in the Making of Modern Britain, 1700-1920作者 —— 「對現代醫學的辯護者和批評者而言,《醫學的張力》是一劑絕妙的解藥。一如他們之前對科學與科技所做那般,兩位作者以博學的幽默直搗醫學的核心,揭露其最

技術性的思考在本質上是一種人的活動。安慰劑效應、冒牌醫師、扁桃腺切除、另類醫療等等,都在社會學手術刀的剖析下,顯露出醫學的科倫式『笨拙』。他們主張醫學中的科學是我們治療疾病的最強大工具之一,但只有完全了解我們是如何製造出這個工具後,才能用它為人類帶來最大的福祉。」 Noah Raizman, 《刺胳針》 —— 「作者透過理解醫學知識如何被建構與使用,仔細地梳理出其中關鍵的衝突;他們同時致力於闡明醫學決策必然是件複雜的事情…作者既不趕搭批評的潮流,也不為醫學的失敗辯護;而是指出醫學發現的步調和即時救助需求間的必然落差,是醫師和病人必須攜手因應的。」

以健康信念模式探討醫療照護人員對「醫療照護人員預防接種建議」之行為意願及其影響因素

為了解決百日咳疫苗副作用 的問題,作者徐士敏 這樣論述:

本研究在探討醫護人員對於「醫療照護人員預防接種建議」之疫苗接種意願與其影響因素,期能提供醫療機構推動醫療照護人員預防接種政策之參考,使醫院感染管制政策及員工保健措施能順利推行。採橫斷性方式研究,以健康信念模式(Health Belief Model, HBM)為理論基礎,設計結構式問卷為研究工具,並以2家區域醫院及1家醫學中心之小兒科、婦產科、急診專科及感染專科等四個專科的醫師及護理人員為研究對象。共發出496份問卷、回收496份,有效問卷486份,有效回收率97.98%。研究結果顯示:(1)研究對象平均年齡31.59歲,平均年資8.17年,以女性及護理人員為主。(2)在醫療照護人員預防接種

建議之相關知識上,整體平均答對率為83.95%,且其與年齡、年資與職別等個人背景變項呈顯著性差異。(3)九成以上的研究對象表示疫苗預防接種對自身健康是有幫助的,其中醫師的接種意願高於護理人員,而疫苗接種意願最高的科別是小兒科;疫苗預防接種意願與其認為幫助之程度,由高至低依序為:B肝疫苗,水痘疫苗,麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗,成人白喉、破傷風及百日咳疫苗及季節性流感疫苗。(4)疫苗預防接種的障礙性方面,護理人員高於醫師,且影響預防接種意願的因素中,以疫苗的安全性為最高,其次為疫苗接種後的副作用症狀與疫苗接種費用,僅有少數表示其身體很健康,不需接種疫苗。(5)醫療照護人員預防接種建議之相關知識

、自覺罹病的可能性、自覺罹病的嚴重性、自覺罹病後的傳染風險、自覺疫苗預防接種利益性與行動線索,對於醫療照護人員疫苗預防接種意願上呈現顯著正相關;醫療照護人員預防接種建議之相關知識、自覺疫苗預防接種利益性、自覺疫苗預防接種障礙性,能有效預測及影響疫苗預防接種的意願。本研究結果有助於國家及醫院於推行醫療照護相關人員疫苗預防接種政策上及實務上之參考。

想知道百日咳疫苗副作用更多一定要看下面主題

百日咳疫苗副作用的網路口碑排行榜

-

#1.孕妇可以保护婴儿免患百日咳

研究表明,怀孕期间接种疫苗后,孕妇或发育中的胎儿出现死胎等并发症的风险没有增加。 接受百日咳疫苗的副作用通常是轻微的。一些常见的副作用包括注射疫苗部位的 ... 於 www.health.gov.au -

#2.常規疫苗接種

小兒麻痺疫苗:極少數個案會有接種後感染其他併發症狀如皮膚炎、注射部位 ... 白喉、破傷風、百日咳的三合一疫苗的副作用主要來自百日咳疫苗,可導致 ... 於 www.chyi.mohw.gov.tw -

#3.盈健醫療

熱門搜尋: HPV睡眠窒息症 疫苗 · HH_健康資訊_54 4款人工晶片助白內障患者重拾視力. 白內障是指眼睛內的晶體變混濁。要治療白內障,做手術是唯一根治的方法。 於 humanhealth.com.hk -

#4.蘇怡寧醫師愛碎念的帖子

懷孕相對論你在乎的常常我都覺得無所謂但是我在乎的你卻常常不當一回事百日咳疫苗/流感疫苗你知道一旦寶寶得到百日咳風險遠比你吃生魚片擔心寶寶感染的風險要來得大嗎 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#5.百日咳- 症状与病因- 妙佑医疗国际

... 的死亡很少见,但最常发生在婴儿中。因此,有很必要让孕妇以及其他将密切接触婴儿者接种百日咳疫苗。 ... 如果出现并发症,并发症往往是剧烈咳嗽的副作用,例如:. 於 www.mayoclinic.org -

#6.張肇烜診所- 專治皮膚、糖尿病、高血壓: 【百日咳】成人感染 ...

台中百日咳疫苗張肇烜診所白喉破傷風百日咳疫苗注射Tdap 補施追疫苗孕婦白喉百日咳破傷風疫苗副作用boostrix疫苗孕婦Boostrix vaccine 百日咳三合一 ... 於 chaohsuanchang.blogspot.com -

#7.周產期的百日咳疫苗注射/鄭博仁

這些併發症包括肋骨骨折,鼓膜破裂導致聽力損失,氣胸,吸入性肺炎,腹股溝疝氣,及顱內出血;懷孕可能會加重某些併發症的表現。此外,感染百日咳後可能對個人,及與自己 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#8.接種疫苗有哪些副作用? 多加留意免擔憂 - 良醫健康網

然而各種疫苗都可能有輕微副作用發生,像是發燒、注射部位局部腫脹、發 ... 這些神經性反應也是以五合一疫苗最常見,尤其是其中的百日咳疫苗成份最 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#9.一個衛生所全細胞型百日咳疫苗不良事件預測模型之建立

方法:本研究是一個世代型研究,以來台中縣某衛生所接種全細胞型百日咳疫苗的民眾為收案對象,透過問卷的方式收集疫苗副作用、個案家族史、社經狀況、個人病史、身體檢查 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#10.認識預防接種

DPT三合一疫苗中的百日咳疫苗,是由百日咳菌體得來,副作用較大,使得病人注射後常有發燒、 哭鬧不停,甚至會引起痙攣的現象,一般父母往往會視為畏途,降低接種意願。 於 web.skh.org.tw -

#11.預防接種時間表

白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺混合疫苗. 13價結合型肺炎鏈球菌疫苗. 出生滿4個月. 五合一疫苗 ... 預防接種疫苗種類和副作用 ... 於 www.csh.org.tw -

#12.接種疫苗後可能發生的反應與處理 - 孕產婦關懷網站

白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗: ... 發燒、倦怠等嚴重副作用極少發生,接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應,如呼吸困難、氣喘、 ... 於 mammy.hpa.gov.tw -

#13.【疫苗資訊】父母必看!各疫苗施打的反應和處理方法

白喉破傷風非細胞性百日咳、B型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗(不活化疫苗 ... 發燒、倦怠等嚴重副作用極少發生,接種後如有持續發燒、嚴重過敏 ... 於 shunger890.pixnet.net -

#14.百日咳疫苗

目前34W聽醫生建議打了百日咳疫苗,施打的隔天晚上開始打疫苗的地方開始紅腫痛,甚至連肩膀的肌肉都痛,已經打去婦產科問了,護士說可以冰敷,也冰 ... 於 mamilove.com.tw -

#15.用於預防兒童百日咳的非細胞性疫苗

由被殺死的全細胞百日咳桿菌所製成的疫苗,稱為全細胞型百日咳疫苗。此種疫苗可能引起嚴重的神經疾患也可能只造成輕微的副作用,例如厭食、倦怠、發燒、煩躁、長時間哭泣、 ... 於 www.cochrane.org -

#16.百白破疫苗:百日咳、白喉

目前使用的有吸附百日咳疫苗、白喉和破傷風類毒素混合疫苗(吸附百白破)和吸附 ... 以上就是百白破疫苗副作用,雖然接種百白破疫苗可以引起以上各種副作用,但它畢竟 ... 於 www.jendow.com.tw -

#17.哪些人应该接种Tdap 疫苗?

从未注射过Tdap(破伤风、白喉和非细胞性百日咳)疫苗的年龄较大的儿童和成年人应就有关注射Tdap 的事宜 ... 与其他药物一样,任何疫苗都可能会对某些人产生副作用。 於 www.mass.gov -

#18.{薇若孕婦記事} 34週,接種百日咳疫苗

{薇若孕婦記事} ◇34週,接種百日咳疫苗◇ ... 百日咳,其實也只是聽過,沒有很實際的了解 ... 因為可能還是會有副作用,所以打完還是先休息一下. 於 verowife2019.pixnet.net -

#19.這類疫苗」孕期不能施打,應間隔至少一個月再懷孕! - 媽媽寶寶

同時也不必擔心副作用,少數孕婦會出現施打部位紅腫,或是出現疑似感冒、疲累的感覺,都屬於輕微症狀,休息幾天就無礙。 百日咳疫苗. 百日咳是因為百日咳 ... 於 www.mombaby.com.tw -

#20.白喉破傷風非細胞性百日咳、b型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺 ...

五合一疫苗是一種注射式的不活化疫苗,可以同時預防白喉、破傷風、百日咳,小兒 ... 破傷風、減量白喉混合疫苗(Td)是將白喉疫苗的劑量降低,以減低副作用,使用在6 ... 於 dep-n-health.hccg.gov.tw -

#21.百日咳是什麼?症狀有哪些?嬰幼兒及孕婦疫苗施打建議

百日咳副作用 輕微,通常是3天內注射部位會紅腫熱痛,少數案例會感到倦怠、頭痛,不會影響母乳分泌和胎兒健康,但若本身有過敏史、不明腦病變、發燒或其他 ... 於 health010.tw -

#22.準媽咪別忘了接種百日咳疫苗!3個月以下的嬰兒

為了使疫苗接種的效益達到最大化,建議於懷孕的第28-36週間接種,如果懷孕時沒有接種,則建議生產後立即接種。施打百日咳疫苗的副作用輕微,大多是施打3天 ... 於 raiseababy.tw -

#23.百日咳、破傷風疫苗後局部按摩對副作用及免疫力之影響

如何減少百日咳疫苗副作用一直是細菌學及公共衛生研究的重. 點工作,有人嘗試從不同廠牌及接種位置分析²,結果發現就局部. 症狀如腫、痛接種臀部較大腿為輕,全身性副作用如 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#24.0至4歲最易被燙傷|兒科醫生教你燙傷處理4步驟

眼睛健康|驗眼滴放瞳眼藥水會有副作用?4個步驟克服孩子滴眼藥水恐懼. 嬰幼兒健康2023-08-24 · 嬰幼兒健康|小朋友需要睡多久才足夠? 於 www.eugenegroup.com.hk -

#25.認識疫苗

破傷風、減量白喉混合疫苗(Td)是將白喉疫苗的劑量降低,以減低副作用,使用在6歲 ... 減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap)是利用破傷風和白喉桿菌所分泌 ... 於 e-health.hcchb.gov.tw -

#26.百白破疫苗副作用大?媽媽應該知道這些

百白破和四聯百白破疫苗是百日咳、白喉破、傷風混合疫苗,用於預防百日咳、白喉、破傷風三種疾病,國家免費接種。 於 kknews.cc -

#27.打完疫苗可以運動、喝酒嗎?何時才有免疫力?醫生解答5大 ...

但目前新冠肺炎疫苗,尚未與任何疫苗一起進行測試過,因此,尚無有關在新冠肺炎疫苗中或之後立即接受另一種疫苗會影響其有效性或副作用的科學數據。 醫生 ... 於 www.cw.com.tw -

#28.白喉、百日咳疫苗- 破傷風

破傷風、白喉、百日咳疾病介紹. ◎破傷風︰ ... 是將白喉疫苗的劑量降低,以減低副作用,使用在6 歲以上的小孩, ... 減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap). 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#29.寶寶施打疫苗後發燒別慌!五合一疫苗種類、副作用

超過7歲的孩童及成人不建議施打。因為疫苗中的喉類毒素及百日咳抗原容易造成注射部位較嚴重的紅腫、疼痛,且發燒不適感較強 · 出生未滿6週之幼兒 · 急性嚴重發燒性疾病及正在 ... 於 helloyishi.com.tw -

#30.ADACEL ®'巴斯德'三合一補追疫苗

非. 細胞型百日咳疫苗中含有5種純化的百日咳抗原(PT、FHA、PRN及FIM type 2 Type3)。 成分. 每劑(0.5 毫升)含:. 主成分. 破傷風類毒素(tetanus toxoid). 於 www.ktgh.com.tw -

#31.打百日咳疫苗副作用 :: 合法藥品大搜索

2016年7月16日—孕婦施打百日咳疫苗之後會產生局部副作用,例如注射部位紅、腫、痛.全身副作用是頭痛、倦怠,大部分的反應會出現在接種疫苗後3日內.,2019年11月15日— ... 於 drugcoa.iwiki.tw -

#32.新一代的非細胞型百日咳疫苗

白喉、百日咳、破傷風三種疾病由於白喉、百日咳、破傷風三合一混合疫苗的施打,在台灣都很難得看到。但是傳統型三合一預防針是目前我們常規幼兒預防注射中副作用最大 ... 於 www.dryahoo.org.tw -

#33.打百日咳疫苗要避开雷区,5大副作用并非闹着玩- 相因

百白破疫苗不良反应主要表现为身体性和神经性两种,有些宝宝接种后24小时会出现疼痛、红晕、轻微发热等副作用,这些情况是比较常见的情况,有极个别婴儿表现为持续高烧的 ... 於 www.icheruby.net -

#34.百日咳疫苗(孕婦接種) - 感恩醫療GMC

百日咳疫苗 的副作用 ... 接種百日咳後非常常見和常見的反應(1/10至1/100):. 皮疹,注射部位反應(疼痛,發紅和腫脹,或不常見地出現注射的手臂腫脤);. 疲勞;. 發燒> 37.5℃ ... 於 hk-gmc.com -

#35.白喉、百日咳疫苗- 破伤风

破伤风、白喉、百日咳疫苗. 关于破伤风、白喉和百日咳. 破伤风(也称为牙关紧闭症) ... 日咳 (DTaP) 疫苗来预防这些疾病,但免疫力会随 ... Tdap 疫苗的常见副作用. 於 downloads.aap.org -

#36.百日咳未通報「黑數」多醫師:每十年就要補打疫苗,更新保護力

雖然青壯年人感染百日咳的危險性不高,依舊要慎防回家傳染給家中的新生 ... 成功產生抗體,也沒有嚴重副作用,但缺點是持續時間不長,保護力在打完3年 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#37.孕期打疫苗寶寶防百日咳/ 林明弘醫師

衛生福利部及台灣兒童感染症醫學會都建議:準媽媽在懷孕28-32周時接種一劑「減量白喉、破傷風、百日咳三合一疫苗」,不但可幫助媽媽預防百日咳感染,還能 ... 於 www.cthyh.org.tw -

#38.海外渡航のためのワクチン(予防接種)

その後は、1回の追加接種で約10年間有効な免疫がつきます。現在、小児の定期接種では、ジフテリア・百日咳・ポリオとの4種混合ワクチン(DPT-IPV)、ジフテリア・百日咳との ... 於 www.forth.go.jp -

#39.百日咳症狀似感冒,百日咳疫苗何時打?治療方法有哪些?

百日咳 是一種好發於兒童的傳染性疾病,由一種名叫百日咳桿菌的細菌感染呼吸道,使患者出現咳嗽等等症狀。 於 www.edh.tw -

#40.非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(DTaP-IPV)接種後須知

白喉、破傷風、非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(DTaP-IPV)接種後須知 · 注射部位可能有紅腫、疼痛現象,偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。 · 施打疫苗後,讓寶寶多 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#41.什麼是六合一疫苗,六月大嬰兒少挨一針

因此後來出現了新型三合一疫苗,裡面用的百日咳疫苗改為非細胞型,綜合三~五種抗原的成效,可以有效降低疫苗副作用,保護效力也很高。 於 drwang77.tw -

#42.白喉、破傷風、百日咳

2、白喉、破傷風、非細胞型百日咳混合疫苗(DTaP):是較新型的疫苗,減少許多因細胞型百日咳疫苗引起的副作用,主要使用於7歲以下的兒童。 於 dpt.cch.org.tw -

#43.四合一疫苗 - 臺北榮總護理部健康e點通

疫苗 性質:內含全量白喉、破傷風、非細胞性百日咳、注射型小兒麻痺四種 ... 一般無嚴重副作用,少數人接種1-2天內出現輕微發燒、煩躁、食慾較差。 於 ihealth.vghtpe.gov.tw -

#44.接種破傷風/白喉/百日咳(Tdap)混合疫苗:保護自己也保護家人

非細胞性百日咳疫苗和傳統的全細胞性百日咳疫苗(whole-cell pertussis vaccine)相比, 不良反應減少許多,副作用如發燒、注射部位腫痛的發生率 ... 於 happychoice.blog -

#45.打完百日咳疫苗隔天發燒| 家醫科 - 醫師諮詢平台

我懷孕28周昨天產檢時與我先生一併施打百日咳疫苗結果今天先生產生副作用發燒全身痠痛如果明天還在發燒需要看哪一科還是回去看婦產科或者再等等. 於 expert.med-net.com -

#46.【兒童疫苗懶人包】0-12歲總整理!幼兒打疫苗常見6種副作用

兒童疫苗副作用,大多輕微短暫,可自行緩解。按時接種疫苗,確實發揮保護作用, ... 預防疾病:白喉、百日咳、破傷風、B型嗜血桿菌、小兒麻痺 ... 於 www.carloine.com.tw -

#47.腹痛型癫痫是什么意思颞叶癫痫的症状有哪些

癫痫患者接种疫苗后发生神经系统副作用偶有发生,但没有统计学意义。 ... 癫痫患者若癫痫未能控制,不应再补种百日咳疫苗;癫痫患儿在第一次接种后3 ... 於 yyk.fh21.com.cn -

#48.安打星三合一補追疫苗

感染. 人類免疫缺陷病毒(Human Immunodeficiency Virus, HIV)者,不論其是否出現症狀,都應. 遵照標準程序注射疫苗以預防破傷風、白喉及百日咳感染。 ADACEL®不可用於治療 ... 於 www.cth.org.tw -

#49.醫學保健常識-白喉、百日咳、破傷風混合疫苗

⊙ 破傷風、減量白喉混合疫苗(Td)是將白喉疫苗的劑量降低,以減低副作用,使用在6歲以上的小孩,做為預防白喉和破傷風的輔助免疫。一般完成DTP疫苗接種 ... 於 www.southphc.taichung.gov.tw -

#50.嬰兒與母親 11月號/ 2017 第493期 1+1+2=幸福的路上 范瑋琪 勇於完美勇敢愛

但是無傳染力的不活化疫苗,較無疑慮,可以接種,這些包括流感及百日咳疫苗。一般而言,在懷孕期接受任何的醫療處置,除了考量治療的效益及副作用,更要注意對胎兒的影響, ... 於 books.google.com.tw -

#51.三合一疫苗的對象:白喉、百日咳、破傷風

傳統的三合一疫苗包含白喉和破傷風類毒素以及全細胞殺死後製成的百日咳疫苗,是現行常規預防接種中,副作用最大的疫苗。注射部位容易有紅腫熱痛現象外,每300人就有一人發 ... 於 www.mmh.org.tw -

#52.Boostrix 補施追(減量白喉破傷風非細胞性百日咳)疫苗

許可證, 衛署藥製字000751. 臨床用途, 追加疫苗接種,預防白喉、破傷風及百日咳。 副作用, 注射部位疼痛、發紅、腫脹、疲倦、頭痛、腹瀉等。 於 zh-tw.sltung.com.tw -

#53.懷孕期間需不需要接種百日咳疫苗?

不接種百日咳疫苗. 懷孕36週前. 接種疫苗保護力. 懷孕37週後. 接種疫苗保護力. 91%. 43%. 注射部位紅. 腫疼痛. 頭痛. 全身. 不舒服. 不用擔心施打後的副作用,如:. 於 apps.chimei.org.tw -

#54.【胎內防疫】港府首推孕婦打百日咳疫苗周四起懷孕26至34周 ...

疾病威脅最令父母擔心,港府今宣布本周四(7月2日)起,衞生署轄下母嬰健康院和醫管局產前診所,會推行本港孕婦百日咳疫苗接種計劃,懷孕26至34周孕婦 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#55.新世代育兒:寶貝計畫 - 第 85 頁 - Google 圖書結果

過去因為疫苗的接種不普及,百日咳傳染力很強,所以也算是常見的傳染病之一。 ... 特別是少數小孩因對三合一疫苗反應較強,副作用較大(如發燒、哭鬧等)。 於 books.google.com.tw -

#56.關於懷孕期間接種百日咳疫苗的常見問題

疫苗的副作用一般較輕微,如注射部位腫脹、發紅或輕微痛楚,只會持續數天。嚴重的副作用極為罕見。 懷孕期間接種百日咳疫苗會令孕婦感染百日咳嗎? 不會。無細胞型百日咳 ... 於 www.fhs.gov.hk -

#57.疫後上呼吸道感染增孕婦成高危群組專科醫生提醒兩種疫苗 ...

答:百日咳疫苗對胎兒沒有負面影響,而孕婦接種後的副作用一般較輕微,如注射部位腫脹、發紅或輕微痛楚等,嚴重副作用極為罕見。 於 hk.news.yahoo.com -

#58.百日咳是什麼?兩年來首例百日咳確診咳嗽咳不停! ...

百日咳疫苗副作用 要注意什麼? ... 嬰幼兒接種五合一疫苗後的一至三天,可能會出現注射部位紅腫或痠痛、疲倦、食慾不振、嘔吐等症狀,通常二至三天就會恢復 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#59.白喉-百日咳-破伤风疫苗

注射点可出现疼痛、红肿。严重的副作用罕见。它们包括高热、强哭、脑部问题、惊厥、休克和严重的过敏反应。 於 www.msdmanuals.cn -

#60.百日咳疫苗孕婦副作用

百日咳疫苗 孕婦副作用. 五联疫苗一般是指白喉百日咳破伤风脊髓灰质炎流感嗜血杆菌的联合疫苗五联疫苗不仅能够将原本预防这五种疾病所需的接种总剂次数由12剂次降至4剂. 於 jecreemonstore.fr -

#61.白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗/ 白喉

(四) 接種疫苗後可能出現的反應 · 輕微而短暫情況,包括焦燥、疲倦、食慾不振、嘔吐。 · 如接種部位疼痛或紅腫,家長可用冷敷以舒緩症狀。 · 如有發燒,家長 ... 於 www.chp.gov.hk -

#62.百日咳疫苗費用多少?醫師解答公費資格、副作用

馬偕紀念醫院婦產科醫師吳方慈表示,百日咳疫苗副作用大多相當輕微,頂多就是局部注射處有些紅腫疼痛,而過幾天也就會消退。 孕婦需要打百日咳疫苗嗎? 於 www.parenting.com.tw -

#63.三、按時完成百日咳疫苗接種

要注意的是,研究顯示注射疫苗可能引起副作用,家長要特別留意,在接種. 疫苗前,應先確認寶寶的身體狀況是否健康?如患有感染症且出現發燒症狀、疑. 似患有神經系統疾病、 ... 於 lawdata.com.tw -

#64.百日咳疫苗- 維基百科,自由的百科全書

由於副作用較少,已開發國家較常使用無細胞疫苗。 大約有10到50%的人,在注射全細胞疫苗後,注射處會出現紅疹以及發燒症狀。低於1% ... 於 zh.wikipedia.org -

#65.孕婦別漏掉!接種流感、百日咳疫苗,守護媽媽與寶寶

目前疾管署建議,在懷孕28週至36週之間接種百日咳疫苗。詹德富醫師說,孕婦施打疫苗,除了可以提升母體對於百日咳的保護力之外,我們也希望孕婦產生的抗體 ... 於 www.careonline.com.tw -

#66.成人每10年都應該打一次的的Tdap百日咳混合三合一疫苗。 ...

接種後可能發生的反應或副作用 · 接種部位可能有紅腫、疼痛現象,偶有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。 上述反應通常是短暫的,會在數日內恢復,請勿按揉注射 ... 於 ent33ent.com -

#67.破傷風、白喉、百日咳相關疫苗(Td/Tdap) - 成大醫院家庭醫學部

破傷風、白喉、百日咳相關疫苗(Td/Tdap) ; 白喉、破傷風、非細胞型百日咳混合疫苗(DTaP). 是較新型的疫苗,減少許多因細胞型百日咳疫苗引起的副作用,主要使用於7歲以下的 ... 於 familymedicine.hosp.ncku.edu.tw -

#68.百日咳疫苗副作用發燒2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點 ...

施打疫苗副作用:可能會有注射部位疼痛、紅腫,少數人有全身性的輕微反應,如:發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等,ㄧ般會在發生後1-2天內自然恢復。 於 year.gotokeyword.com -

#69.百日咳疫苗一定要打?小兒科醫師張益豪說3種人必打 - 媽咪拜

有些人在接種百日咳疫苗後會有輕微不適,或是沒有任何副作用。根據金門縣衛生局官網提及,大部分的百日咳疫苗副作用會出現在接種疫苗的3天內,可能出現 ... 於 mamibuy.com.tw -

#70.孕媽咪日誌|30週自費施打百日咳疫苗,該注意什麼?有副作用 ...

孕婦施打百日咳疫苗後會產生局部副作用,例如注射部位紅、腫、痛. 全身副作用是頭痛、倦怠,大部分的反應會出現在接種疫苗後3日內. 於 meiyi1008.pixnet.net -

#71.白喉、破傷風、百日咳三合一(DTP)疫苗

百日咳疫苗 的輕度反應發生率約在10-20%之間,包括: 1) 局部紅腫、疼痛、硬塊:注射後6-8小時發生腫痛,反應激烈者,會形成硬塊。 於 olddoc.tmu.edu.tw -

#72.百日咳疫苗,孕婦建議何時打?費用與副作用一次知!

目前預防百日咳的最佳策略就是疫苗的接種,疫苗誘導而引發的抵抗力約可持續六至八年,效益會隨著時間拉長而減低,因此需要定期施打,部分的人在施打過後會 ... 於 pinmed.co -

#73.百日咳疫苗有效防呼吸道重症|黃瑽寧醫師健康講堂- YouTube

本集影片我要來為大家介紹流感疫苗跟 百日咳疫苗 ,你可能會疑惑,為什麼我會將這兩種疫苗 ... AZ、莫德納 副作用 &發生率一次整理|黃瑽寧醫師健康講堂. 於 www.youtube.com -

#74.孕婦要不要打百日咳疫苗?

孕婦:不論過去的破傷風、減量白喉混合疫苗(Td)或減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap)接種史, 每次懷孕應接種1劑Tdap疫苗,可在任何孕程 ... 於 drsu.blog -

#75.保護新生兒,孕婦必打百日咳疫苗!需要注意什麼呢?

內容編輯/Vera Chen 孕婦應該要接種百日咳疫苗嗎?答案是肯定的, ... 孕婦接種百日咳疫苗安全嗎? 很多孕媽咪害怕打針會影響胎兒,也擔心會出現副作用或過敏問題。 於 today.line.me -

#76.[懷孕] 打完百日咳疫苗後出現感冒症狀? - 看板BabyMother

不知道有沒有週數接近的媽咪打完百日咳疫苗後有感冒或其他不舒服的症狀出現呢? 我上週二(W33)產檢自費打了百日咳疫苗,回家後除了打針的手臂酸之外 ... 於 www.ptt.cc -

#77.孕婦都要打?百日咳疫苗價錢及副作用| ESDlife健康網購

輕微副作用– 接種部位出現紅腫、疼痛等局部反應 · 中度/嚴重副作用(較少出現) – 發高燒(攝氏40.5°C/華氏105°C或以上)、接種嬰孩哭鬧3小時或以上、高熱抽搐 ... 於 health.esdlife.com -

#78.孕婦百日咳疫苗

百日咳 俗稱「雞咳」,潛伏期為由4-21日不等,一般感染後7-10日便會病發。百日咳初期症狀與傷風感冒相似,主要是咳嗽、流鼻水、打噴嚏和發燒。百日咳患者咳嗽會日漸嚴重, ... 於 totalhealthcaregroup.com -

#79.健康網》成人也要施打百日咳疫苗? 醫:保護家中嬰幼兒

目前的三合一疫苗中百日咳的成分為「非細胞性百日咳」,和傳統的全細胞性百日咳疫苗相比,不良反應減少許多,副作用如發燒、注射部位腫痛的發生率 ... 於 health.ltn.com.tw -

#80.孕妇专用百日咳疫苗 - HSE

这意味着每次怀孕时都需要接种. 百日咳疫苗,以便再次产生抗体,并将其传给子宫中的胎儿。 接种疫苗后会出现哪些副作用? 注射区域附近可能会出现疼痛或红肿。 於 www.hse.ie