物理治療學會投稿的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李學禹寫的 睡眠外科權威、長庚醫院李學禹醫師告訴您如何:熟睡迎接每一天! 和unknow的 中華心理學刊六十週年:創新與超越都 可以從中找到所需的評價。

另外網站主編的話 - 社團法人中華民國物理治療師公會全國聯合會也說明:而會員投稿PT News,採線上投稿制度,請到全聯會網站首頁的左下方「線上投稿」點選 ... 這一期我特別邀請物理治療學會簡文仁理事長介紹亞洲物理治療大會(ACPT)概況,我 ...

這兩本書分別來自方舟文化 和五南所出版 。

國立臺北教育大學 課程與教學傳播科技研究所(教學傳播與科技) 趙貞怡所指導 蔡蕎安的 霸凌防治情境式數位教材對國小高年級學生霸凌態度 影響之研究 (2021),提出物理治療學會投稿關鍵因素是什麼,來自於ADDIE、霸凌防治、數位教材、霸凌態度。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 復健諮商研究所 吳亭芳所指導 黃雯歆的 精神障礙者在職業復健中之復元經驗 (2019),提出因為有 精神障礙者、復元、職業復健、主題分析的重點而找出了 物理治療學會投稿的解答。

最後網站物理治療簡史(取自學會網站) @ 物治第一選擇專線07-3132799 ...則補充:16. 1947年,美國物理治療學會(American Physical Therapy Association APTA) 成立;1962年,物理治療 (Physical Therapy) 雜誌創刊。 17. 在1960年代至1980年代之間,物理 ...

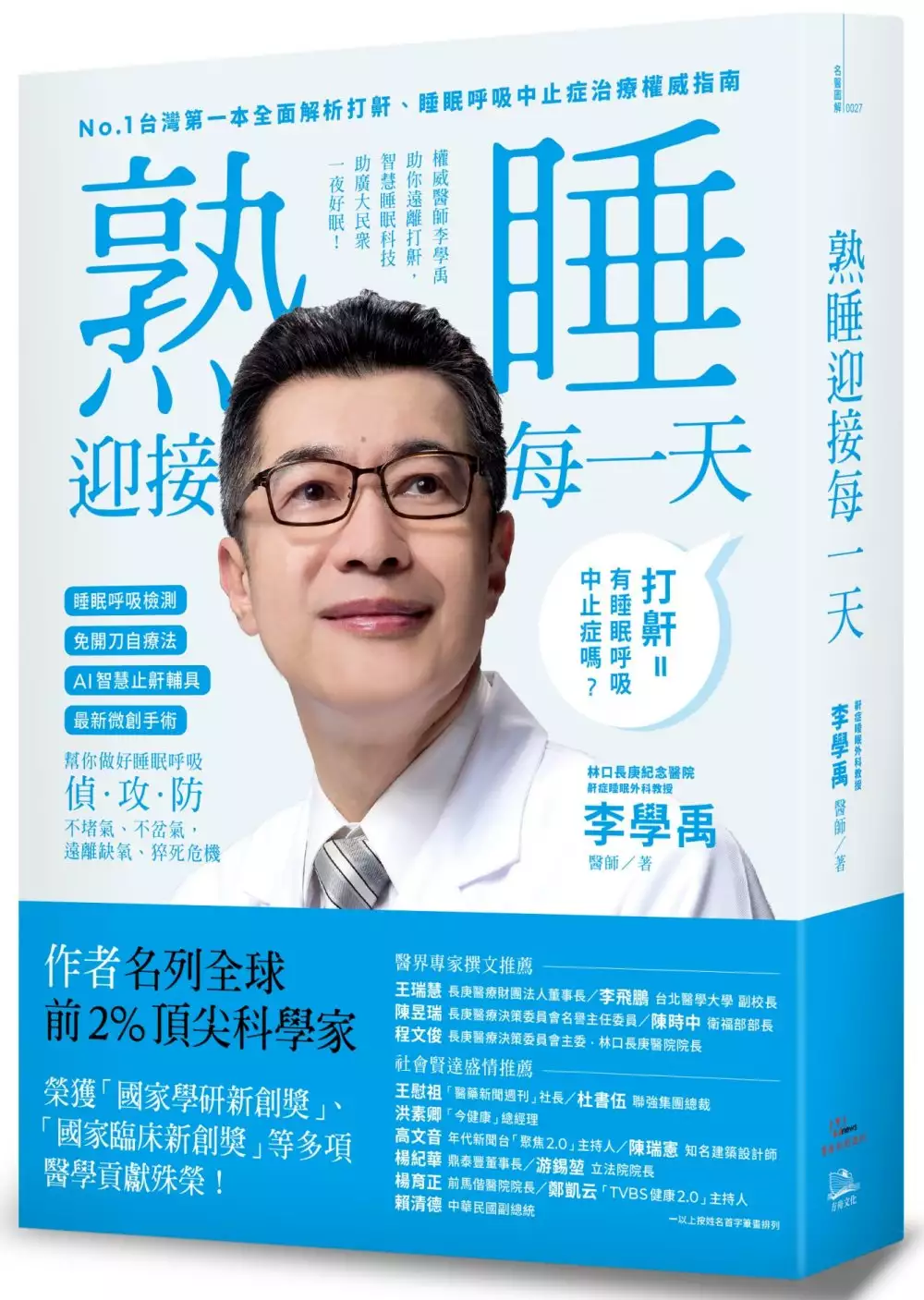

睡眠外科權威、長庚醫院李學禹醫師告訴您如何:熟睡迎接每一天!

為了解決物理治療學會投稿 的問題,作者李學禹 這樣論述:

胖﹅累﹅病﹅醜﹅十大惡疾全和「睡不好」有關 你的睡眠品質,到底出了甚麼問題? 跟著本書評量╳診斷╳治療╳預防╳鍛鍊 每天早晨醒來都能神清氣爽、容光煥發,心情美美迎接每一天 「你的睡眠品質及格嗎?」 「你的血氧濃度達標嗎?」 「你知道自己的呼吸道有堵塞嗎?」 「你知道自己會打鼾﹅半夜呼吸會突然中止嗎?」 「假日補眠起床後,依然感到全身疲憊嗎?」 睡眠間的「沉默缺氧」是全身疾病的源頭 ●發炎體質 ●半夜頻尿 ●頑抗型糖尿病 ●難控制的高血壓 ●慢性阻塞性肺病 ●失智 ●咽喉胃酸逆流 九成以上的人對打鼾缺氧﹅呼吸中止等睡眠障礙問題無病識感! 瞭

解自己的呼吸道情況,戰勝睡眠缺氧,治好睡眠障礙 身上許多慢性病也會跟著好轉﹅甚至消失,讓全身健康一起變好! 睡眠是人類生理機能得以正常運作的重要過程,它掌管著人體新陳代謝中所需要的休息、補充與再出發。根據台灣睡眠醫學學會統計,全台將近500萬人有睡眠困擾;換算下來,國人平均每五個人中,就有一人有睡眠障礙,打鼾、睡眠呼吸中止、不易入睡等問題,會造成睡眠過程中呼吸經常中斷、身體間斷性缺氧,睡眠中人體應該進行的自我修復機制受到影響,會逐漸形成發炎體質,導致全身器官無法正常運作,進而百病叢生。 本書作者行醫三十年醫學實證心血集成,全齡關注,全身守護,為病患不斷追求精準診斷與臨床技術

突破,名列世界前2%頂尖科學家,首創「混合手術」在一次手術中同時治療睡眠呼吸中止症及其他共病,如肥胖縮胃等,改變當代睡眠手術模式,媒體報導評為「台灣之光」!「整體治療」則是強調以人為本,量身訂做個人治療方案,指導民眾作好生理時鐘的調整、經鼻呼吸、口咽肌肉訓練、睡姿療法與體重控制等這些自我健康管理。對於鼾聲診斷系統精準度的研發亦不遺餘力,學理與技術並進。並提供最新治療技術資訊給讀者,最重要的是從「呼吸道阻塞」這種人體最大病根著手治療,不只能消除擾人的鼾聲,更能同時改善全身九成疾病,各種睡眠障礙﹅慢性病都能跟著好轉。 本書最新醫療資訊完整詳實,速查即懂,內容包含:自我睡眠狀況評量、常被一般

人忽略的鼾症病理解說﹅居家睡眠﹅醫院睡眠檢查﹅免開刀保守治療﹅智慧型止鼾輔具﹅先進微創手術﹅呼吸障礙預防與復健法,皆可依個人症狀與治療情況做最佳配套選擇,發揮最高醫療效力。 本書特色 1.最新﹅最專業止鼾科普知識,臨床證據醫學,內容值得信賴 睡眠醫學界權威專家以淺顯易懂的文字﹅案例﹅表格﹅插畫,向普羅大眾解說最新止鼾健康觀念。身為業界首屈一指的權威,作者對於健康知識的考究無庸置疑,內容值得信賴,除了專家建言更有個人詮釋視角,為同類作品中最有觀點﹅出類拔萃之作。遠離打鼾,順暢呼吸﹅消除疲勞就看這一本! 2. 喚醒國人對打鼾的病識感,作者一生懸命,提高台灣睡眠呼吸治療之世界

成就 作者戮力擴展睡眠醫學在台灣之發展,以治療睡眠呼吸障礙病患為終生志業,可說是此領域最具代表性的意見領袖。 3. 提倡睡眠檢測,以最新科技解決民眾睡眠障礙 論文發表﹅新書出版﹅媒體專訪,忙碌的外科手術﹅教學之外,作者透過各種管道,推廣居家睡眠檢測與智慧睡眠科技,助廣大民眾一夜好眠。 醫界專家撰文推薦 王瑞慧 / 長庚醫療財團法人董事長 李飛鵬 / 台北醫學大學 副校長 陳昱瑞 / 長庚醫療決策委員會名譽主任委員 陳時中 / 衛福部部長 程文俊 / 長庚醫療決策委員會主委、林口長庚醫院院長 社會賢達盛情推薦 王慰祖 / 「醫藥新聞

週刊」社長 杜書伍 / 聯強集團總裁 洪素卿 / 知名醫藥記者、「今健康」總經理 高文音 / 年代新聞台「聚焦2.0」主持人 陳瑞憲 / 知名建築設計師 楊紀華 / 鼎泰豐董事長 游錫堃 / 立法院院長 楊育正 / 前馬偕醫院院長 鄭凱云 / 「TVBS健康2.0」主持人 賴清德 / 中華民國副總統 (以上按姓名首字筆畫排列)

霸凌防治情境式數位教材對國小高年級學生霸凌態度 影響之研究

為了解決物理治療學會投稿 的問題,作者蔡蕎安 這樣論述:

本研究主要探討霸凌防治情境式數位教材對國小高年級學生的霸凌態度影響,應用ADDIE模型設計與建置「霸凌防治情境式數位教材」,透過訪談4位師長及4位專家來進行本教材內容編輯及教材建置,研究結果如下:一、以ADDIE設計與建置適合國小高年級學生之霸凌防治情境式數位教材對受測之高年級學生而言,操作、學習容易,內容符合國小高年級學生程度,整體教材畫面生動有趣,能有效提起學習動機。二、情境式學習是有實質的價值,在課前教材上準備與設計,可讓情境式學習的運用在教育宣導上,可有效彰顯其學習成效。三、將情境式學習融入數位教材中,能增強學生在學習課程上的態度,且態度可以透過學習產生變化。四、後測結果相較於前測,

學生在霸凌態度三個面向皆有顯著的進步。

中華心理學刊六十週年:創新與超越

為了解決物理治療學會投稿 的問題,作者unknow 這樣論述:

《中華心理學刊》由台灣心理學會創刊於1958年,是台灣最早成立的心理學學術刊物。經過歷年的淬煉,《中華心理學刊》茁壯為台灣深具指標性與影響力的重要發表平台,這些年來在作者、評閱人與主編的共同協力之下,孕育出無數高品質的研究論文。在創刊一甲子之際,本刊邀請台灣心理各主要領域資深傑出學者,回顧六十年來台灣心理學的重大研究進展。透過回顧前人的軌跡與獨到見解,能為心理學研究發展和實務應用提供創新的方向與指引。 本書共有十章,涵蓋心理學十項重點研究領域主題,包括生理心理、實驗認知心理、教育心理、計量心理、臨床心理、工商心理、運動心理、諮商心理、本土心理、以及臨終心理等。對心

理學有興趣的實務工作者,本書介紹台灣心理學研究的歷史與發展,能一窺堂奧之美;而對於學術工作者,本書極具啟發性,對未來研究有高度的參考價值。

精神障礙者在職業復健中之復元經驗

為了解決物理治療學會投稿 的問題,作者黃雯歆 這樣論述:

即使精神疾病普遍被認為無法完全康復,但近年許多研究發現精神障礙者具有「復元」潛力,代表即使持續患病,個體往後的個人發展仍值得期待。職業復健服務能協助精神障礙者成為工作者,加上近年許多研究指出慢性精神障礙者能透過職業復健邁向復元,故了解其在職業復健中的復元經驗為復健諮商之重要議題。本研究旨在探討精神障礙者參與職業復健中的復元經驗,以及了解影響復元的促進與阻礙因子。本研究採取立意取樣,選取十位已參與職業復健6個月以上之精神障礙者,以深度訪談蒐集其主觀復元經驗,最後以主題分析法進行資料分析與探討。本研究發現精神障礙者在職業復健中的復元經驗包含五大核心主題,分別為:(一)「重起獨立」,包含構築生活、

為己負責等方面;(二)「重繫連結」,包含增加社交機會、強化社交自信、建立正向關係、維護人際關係等內容;(三)「重獲意義」,包含定義生活重心、擔負角色等面向;(四)「重燃希望」,包含萌生希望、自我激勵、積極踏路等層面;(五)「重建自我」,包含鞏固自尊、調整認同、重拾尊嚴等範疇。 復元影響因子分別有(一)個人支持,包含自助信念、動力源頭;(二)家庭支持,包含心理支持、日常生活支持、疾病處理、鼓勵或協助就業;(三)職業復健系統專業人員支持,包含職能治療師、就業服務員;(四)職場自然支持,包含督導者、同儕和其他工作人員;以及(五)社會層面支持,包含就業相關資源可近性佳、醫療資源可近性佳等項目是復元的

促進因子。復元阻礙因子可分為(一)個人阻礙,包括精神病況起伏、生理疾病與相關症狀、自我汙名;(二)家庭阻礙,包括家人不認同職業復健、不被家人信任;(三)職場阻礙,包括對職業復健人員信任度低、職場人際壓力;(四)職業復健系統阻礙,包括薪資水準低於市場、庇護性就業服務人力比要求、工作人員服務疏漏;以及(五)社會阻礙,主要為汙名化現象等層面。最後,本研究根據研究結果,對增進精神障礙者透過職業復健邁向復元提出實務、家庭及政策方面的建議,以及未來研究建議。

想知道物理治療學會投稿更多一定要看下面主題

物理治療學會投稿的網路口碑排行榜

-

#1.2014 世界物理治療日:物理治療師帶大家健康動起來 - 奇美醫院

永康院區復健部陳怡如物理治療師. 4226-5062. 每年九月八日是世界物理治療日,世界物理治療聯盟(WCPT)今年的主題是”健康,大家動. 起來”。欣聞臺灣物理治療學會 ... 於 www.chimei.org.tw -

#2.淡江大學資訊與圖書館學系 - ColleGo!

運動保健學類 醫學學類 公共衛生學類 牙醫學類 物理治療學類 職能治療學類 ... 統計資料、閱讀國內外文獻、撰寫研究計畫與投稿文章或著作等),以及與 ... 於 collego.edu.tw -

#3.主編的話 - 社團法人中華民國物理治療師公會全國聯合會

而會員投稿PT News,採線上投稿制度,請到全聯會網站首頁的左下方「線上投稿」點選 ... 這一期我特別邀請物理治療學會簡文仁理事長介紹亞洲物理治療大會(ACPT)概況,我 ... 於 www.pt.org.tw -

#4.物理治療簡史(取自學會網站) @ 物治第一選擇專線07-3132799 ...

16. 1947年,美國物理治療學會(American Physical Therapy Association APTA) 成立;1962年,物理治療 (Physical Therapy) 雜誌創刊。 17. 在1960年代至1980年代之間,物理 ... 於 blog.xuite.net -

#5.血之祕史: 科學革命時代的醫學與謀殺故事 Blood Work: A Tale of Medicine and ...

在蒙特摩的支持之下,德尼把關於實驗的幾篇書面報告投稿給《學人期刊》,並且與《哲學彙刊》 ... 整個皇家學會「如今都忙於進行輸血實驗,不管是同物種或者跨物種的實驗。 於 books.google.com.tw -

#6.中華民國醫學物理學會

本會名稱為中華民國醫學物理學會(以下簡稱本會),英文名稱為Chinese Society of Medical Physics, Taipei。與學人交提高放射物理科學及其相關技術於醫學上的應用, ... 於 www.csmpt.org.tw -

#7.物理治療Formosan Journal of Physical Therapy - 華藝學術出版

期刊名/ Journal Title:物理治療Formosan Journal of Physical Therapy 出版者/ Publisher(s): 社團法人臺灣物理治療學會 & Ainosco Press 於 www.ainoscopress.com -

#8.[物理治療]期刊投稿規則

前言「物理治療」是由中華民國物理治療學會發行之正式期刊,每年出版六期,分別於每年二、四、六、八、十、及十二月出刊。 本刊之目的在出版具原創性,並經同儕審查 ... 於 smrlab.pixnet.net -

#9.物理治療學會投稿在PTT/Dcard完整相關資訊| 媽媽最愛你-2022年1月

服務資源/ 檔案下載- 社團法人臺灣物理治療學會English version files, Taiwan physical therapy education programs_201902. 3. 物理治療... 臺灣物理治療學會投稿須知. 於 babygoretro.com -

#10.實習訊息 - 弘光科技大學物理治療系

【函轉】因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續嚴峻,有關全國各物理治療學系(科)實習時程,社團法人臺灣物理治療學會建議整體順延六週(包括ABCD 時段). 於 pht.hk.edu.tw -

#11.力爭上游學生參與物理治療學會學術論文研討會 - 慈濟科技大學 ...

民國98年3月7日中華民國物理治療學會假臺大醫學院基礎醫學大樓一樓舉辦第58 次學術論文研討會,與會會員多達400 ... 這篇研究結果已經寫成文章,目前正在準備投稿中。 於 tad.tcust.edu.tw -

#12.國立陽明大學物理治療暨輔助科技學系

中華民國物理治療學會雜誌投稿中. 葉采青、李淑貞。校園有障礙物理環境限制融合教育之實施。輔具之友2005;17:14-21. ... 李淑貞,徐佩君,閻永珍,邱嘉如等.先天肌性斜頸症兒童 ... 於 www.ym.edu.tw -

#13.物理治療學會海報投稿的評價費用和推薦, 網紅們這樣回答

物理治療學會 海報投稿的評價費用和推薦,的和這樣回答,找物理治療學會海報投稿在的就來教育學習補習資源網,有網紅們這樣回答. 於 edu.mediatagtw.com -

#14.最新訊息- / 學會公告

社團法人臺灣物理治療學會辦理繼續教育實體課程防疫注意事項公告 111/4/25 本會繼續教育委員會、祕書處. 由於近日疫情發展嚴峻,社團法人臺灣 ... 歡迎大家踴躍投稿! 於 www.tpta.org.tw -

#15.物理治療- 花蓮 - 門諾醫院-Mennonite Christian Hospital

年度, 職類, 姓名, 所屬 機構, 教評 認列, 投稿 類別, 發表 形式, 論文名稱, 會議名稱, 發表 期別/日期, SCI(IF)/國際會議. 107, 物理 治療, *邵娸雯 ... 於 www.mch.org.tw -

#16.投稿須知 - 社團法人臺灣物理治療學會

投稿 須知. 一、前言. 《物理治療》是由臺灣物理治療學會發行之正式期刊,每年出版四期,分別於每年三、六、九及. 十二月出刊。本刊之目的在出版具原創 ... 於 www.tpta.org.tw -

#17.TREATS學會2021年學術研討會~投稿須知~

TREATS學會2021年學術研討會. ~投稿須知~ ... 投稿稿件應以尚未正式發表之論文為限,有增修者不限。 ... 1長庚大學物理治療系暨研究所. 於 www.treats.org.tw -

#18.所有消息 - 台北市物理治療師公會

【轉知】台灣醫院協會函有關「2021年台灣健康照護聯合學研討會」學論文投稿延長收件至7月30日(五)中午12:00截止。 詳. 【其它訊息】 2021-07-16 14:48:31. 【轉知】臺北市 ... 於 www.taipeipt.org.tw -

#19.中山醫學大學物理治療學系暨碩士班

請填寫網站簡述. 於 pt.csmu.edu.tw -

#20.格物理- 得獎經驗談

<p style="text-align: justify;"> 其實要特別寫些跟文學獎投稿有關的內容十分 ... <p>在今年10月19日週六,我首次到高雄醫學大學,參加台灣物理治療學會第七十八次 ... 於 ptlog.pt.ntu.edu.tw -

#21.最新訊息 - 社團法人臺灣物理治療學會

WCPT 2021 Congress 已開放摘要投稿,截止期限為2020/07/30。 WCPT將於2021年4月8-10日在杜拜舉辦學術研討會 WCPT Congress 2021。 於 www.tpta.org.tw -

#22.服務資源- / 檔案下載 - 社團法人臺灣物理治療學會

類型, 標題, 附檔. 1. 修法倡議, 「物理治療法修法」連署單. 2. 物理治療期刊, 物理治療期刊投稿須知. 4. English version files, Taiwan physical therapy education ... 於 www.tpta.org.tw -

#23.109-117 - 物理治療人力政策建言書

理治療師分級制度、建立臨床專科物理治療師制度,建構合理的物理治療健保審查和支付 ... 遷,中華民國物理治療學會在國家衛生研究院的指導下,成 ... 中華衛誌投稿中。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#24.臺灣物理治療學會物理治療師分級認證辦法 | 健康跟著走

臺灣物理治療學會運動物理治療師認證標準細則. 6. 學術論文投稿相關, 最佳論文獎辦法. 臺灣物理治療學會投稿須知. 學術論文摘要投稿中英文範例. 學生優良口頭和 . 於 info.todohealth.com -

#25.中華民國呼吸治療師公會全國聯合會

中華民國呼吸治療師公會全國聯合會. ... 【活動轉知】:社團法人臺灣職能治療學會-(高雄場)111年度長期照護專業人員培訓(LEVEL III). 2022-05-04. 於 www.rtsroc.org.tw -

#26.財團法人臺北市連倚南教授復健醫學教育基金會函

職能治療師及物理治療師專業人員等參與。 ... 三、本會徵求論文投稿,將於5月8日截止,嗣後將選出最優勝者,於. 會後致贈獎金新臺幣參千元整, ... 臺灣物理治療學會. 於 web.csh.org.tw -

#27.社團法人臺灣物理治療學會 - Facebook

公告第七十九次學術論文研討會學生優良口頭和壁報論文得獎名單】 學生口頭論文獎第一名作者:黃瀞凱通訊作者:陳文英學校名稱:國立陽明大學物理治療暨輔助科技學系 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#28.肌肉骨骼與運動科學實驗室- 教授(Prof.) - Google Sites

國立陽明交通大學物理治療暨輔助科技學系教授. 臺灣物理治療學會理事長. 振興復健醫學中心復健醫學部兼任物理治療師. 曾任美國德州休士頓聖路克醫院物理治療師. 於 sites.google.com -

#29.[物理治療]期刊投稿規則@ Shirley's SportsMed Studio :: 痞客邦::| 幸福 ...

物理治療pgy · 社團法人臺灣物理治療學會第七十九次學術論文研討會 ... 您即將離開本站,並前往[物理治療]期刊投稿規則@ Shirley's SportsMed Studio :: 痞客邦::. 於 homedesigntutor.com -

#30.賀!110學年度日間部林芷妘同學投稿"社團法人臺灣物理治療 ...

賀!110學年度日間部林芷妘同學投稿"社團法人臺灣物理治療學會學術論文研討會"獲學術發表. 海報發表連結:https://www.tpta.org.tw/articles.php?type=news&pid=475. 於 gd.cgust.edu.tw -

#31.特殊心臟衰竭案例照護經驗分享」線上會議-110.10.31

主辦單位:社團法人中華民國心臟衰竭照護學會. 協辦單位:社團法人臺灣職能治療學會、社團法人臺灣物理治療學會、中華民國營養師公會全國聯合會、社團 ... 於 www.tshp.org.tw -

#32.「物理治療投稿」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

投稿 須知. 舊投稿系統. 熱門文章. 編輯群. 期刊下載資訊. 最新期刊目次. 『 社團法人臺灣物理治療學會& Airiti Press 出版』. ,通訊作者,並提供稿件編號和稿件進度查詢 ... 於 1applehealth.com -

#33.投稿須知

投稿 須知. 「物理治療」是由中華民國物理治療學會發行. 之一份正式期刊. ,. 其目的在出版具原創性. ,. 並經同. 儕審查過程之物理治療研究報告、臨床實驗與專論. 於 www.airitilibrary.com -

#34.WCPT - 物理治療學系

我和碩二學姊黃冠御在八月時開始準備摘要投稿,第一次繳交出去的檔案被老師改的 ... 都是小兒的演講,最後還留下來幫忙台灣物理治療學會向外國人宣傳台灣物理治療! 於 140.116.64.5 -

#35.社團法人臺灣物理治療學會第七十五次學術論文研討會公開徵求 ...

謹附上本學會學術研討會「論文摘要投稿說明」、「論文摘要與作者資料表」、「中文. 摘要範例格式」及「英文摘要範例格式」,學會網站均可下載。 於 www.tpta.org.tw -

#36.期刊投稿 - 社團法人臺灣職能治療學會

臺灣職能治療學會. ... 期刊投稿. 有關投稿相關須知請至 雜誌期刊投稿須知及聲明書 下載. 100 台北市中正區博愛路9號5樓之3. 5F-3, No. 9, Bo'ai Rd., ... 於 www.ot.org.tw -

#37.社團法人臺灣物理治療學會學術研討會「論文摘要投稿說明」

謹附上本學會學術研討會「論文摘要投稿說明」、「論文摘要與作者資料表」、「中文摘要範例格式」及「英文摘要範例格式」,學會網站均可下載。此次研討會所有的論文摘要 ... 於 www.tpta.org.tw -

#38.社團法人中華民國職能治療師公會全國聯合會

老化功能障礙. Gerontology · 兒童發展遲緩. Early Intervention · 生理、心理障礙. Psychological Disorder · 活動能力受限者. Physically Disabled · 社會功能障礙. Social ... 於 www.oturoc.org.tw -

#39.物理治療師公會、物理治療免費課程在PTT/mobile01評價與討論

在物理治療學會海報投稿這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者ellen0803也提到人體脊椎解剖大拼圖:從骨骼、關節、肌肉到功能性動作【課程特色】 *從最基礎的骨頭構造、 ... 於 homesale.reviewiki.com -

#40.國際體態平衡學會|預防失能-課程公告與報名

上課地點:龍物理治療所(屏東縣屏東市北興一街68號) ▫ 主講師:詩舜傑物理治療師▫ 本課程提供醫事人員再繼續教育學分:社團法人臺灣物理治療學會. 於 global-ipba.org -

#41.參加2019 世界物理治療聯盟心得分享

年(2019) 在瑞士日內瓦的世界物理治. 療聯盟會議(World Confederation for ... 灣物理治療學會擔心之後會被打壓導致被 ... 摘要投稿,第一次繳交出去的檔案被老師. 於 med.ncku.edu.tw -

#42.職能治療學會投稿 - 家居貼文懶人包

提供職能治療學會投稿相關文章,想要了解更多精神科ot活動、ot職能治療、小兒職能治療相關家居資訊或書籍,就來家居貼文 ... 物理治療學會投稿完整相關資訊- 幸福屋。 於 hometagtw.com -

#43.投稿須知 - Yumpu

自「 物理治療J 是由中華民國物理治療學會發行之正式期刊, 每年出版四期, 分別於每年三、 六、 九 ... 稿件繳交投稿時請同時附上著作權讓與同意書和致本誌總編緝信函, ... 於 www.yumpu.com -

#44.物理治療學會投稿 :: 非營利組織網

投稿 須知.前言.「物理治療」是由臺灣物理治療學會發行之正式期刊,.每年出版四期,分別於每年三、六、九及十二月出刊。本刊之目的在出版具原創性,並經 ...,謹附上本 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#45.科學人(第169期/2016年3月號): SM169 - 第 22 頁 - Google 圖書結果

自癒是大腦的本能—見證神經可塑性的治療奇蹟走訪五大洲,第一手的激勵故事 50 名改變世界的科學家之 ... 的論文,在1936年投稿至美國物理學會所發行的期刊《物理評論》。 於 books.google.com.tw -

#46.香港物理治療學會- 最新文章 - 關鍵評論網

香港物理治療學會最新文章相關標籤: 物理治療, 物理治療師, hkop, 香港, 香港醫護, 物理治療師管理委員會, 香港物理治療學會, 香港執業物理治療師協會. 於 www.thenewslens.com -

#47.[報名截止] 109.08.23 初階小兒學術研討會(截止) - 台灣呼吸治療 ...

主辦單位:台灣呼吸治療學會、中山醫學大學附設醫院呼吸治療科 ... 13:20-14:10, 小兒/新生兒胸腔物理治療及呼吸道處置, 高雄醫學大學附設中和紀念醫院. 於 www.tsrt.org.tw -

#48.社團法人臺灣物理治療學會所有文章| VidaOrange 生活報橘

(本文經合作夥伴 社團法人臺灣物理治療學會 授權轉載,並同意VidaOrange 編寫導讀與修訂標題。原文標題:〈足底筋膜炎沒起色,單靠休息不會好〉) 【為什麼我們要挑選這篇 ... 於 buzzorange.com -

#49.投稿須知 - 社團法人臺灣物理治療學會

投稿 須知. 前言. 「物理治療」是由臺灣物理治療學會發行之正式期刊,. 每年出版四期,分別於每年三、六、九及十二月出刊。 本刊之目的在出版具原創性,並經同儕審查 ... 於 www.tpta.org.tw -

#50.物理治療

物理治療 · 1. 癌症生存者的運動指引. 莊文穎(Wen-Ying Chuang) · 2. 雙重作業訓練對具凍凝步態巴金森氏症患者於認知-行走與動作-行走雙重作業下的步態協調效應 · 3. 工作 ... 於 www.ipress.tw -

#51.想做物理治療未經醫師診斷就違法?朝野五版本再修法 - 元氣網

物理治療學會 昨邀集立委、衛福部醫事司召開論壇,表達修法刻不容緩之立場。 物理治療師法第12條規定,物理治療評估及測試、治療目標及內容之擬定、操作 ... 於 health.udn.com -

#52.第八十二次學術論文研討會公開徵求論文摘要啟事 ...

社團法人臺灣物理治療學會學術研討會「論文摘要投稿說明」. 1. 研討會論文報告作者需註冊參加學術論文研討會,註冊參加學術論文研討會期限: 110 年9 月10 日。 於 www.tpta.org.tw -

#53.淺談物理治療師與運動防護員作者: 呂維倫。私立新興高中。高三

投稿 類別:健康與護理類. 篇名: 淺談物理 ... 表二資料來源:臺大物理治療學系系學會,研究者自行整理) ... 員證照由臺灣運動傷害防護學會辦理檢定考試並頒發證書。 於 www.shs.edu.tw -

#54.而不是負擔!3 個廚房重點區域,學會善用小蘇打粉 - 媽媽寶寶

2 天前 — 看別人家的廚房總是乾淨又整齊,自己家的廚房又小又擠,而且還油油膩膩,光是想到就完全不想走進去,更別想做出什麼美味料理了。其實廚房的髒汙很單純 ... 於 www.mombaby.com.tw -

#55.最新消息| Page 2 | 中國醫藥大學物理治療學系

五、投稿方式:請將電子稿件上傳至Email:[email protected]. ... 臺灣物理治療學會更新: COVID-19 資源. 2020-03-30 全系所. 全聯會、各縣市物理治療師公會及物理治療 ... 於 cmupt.cmu.edu.tw -

#56.徵才求職 - 台灣聽力語言學會

為加速作業流程,求才資料請下載本站之格式書寫,並以附加檔案方式寄至本學會。 ... 條件, 具語言治療師證照兩年以上工作經驗 ... 機構, 億家安居家物理治療所. 於 www.slh.org.tw