柳營科技的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓IV:台灣閒置公共設施抽樣踏查 可以從中找到所需的評價。

國立雲林科技大學 電機工程系 蘇國嵐所指導 廖啓全的 水質檢驗模組之開發 (2017),提出柳營科技關鍵因素是什麼,來自於酸鹼度計、導電度計、溫度計、藍牙模組HC-06。

而第二篇論文國立嘉義大學 應用歷史學系研究所 池永歆所指導 王憶萍的 柳營地區區域發展與變遷之研究 (2014),提出因為有 柳營、小地主大佃農、鄉村旅遊、社區營造的重點而找出了 柳營科技的解答。

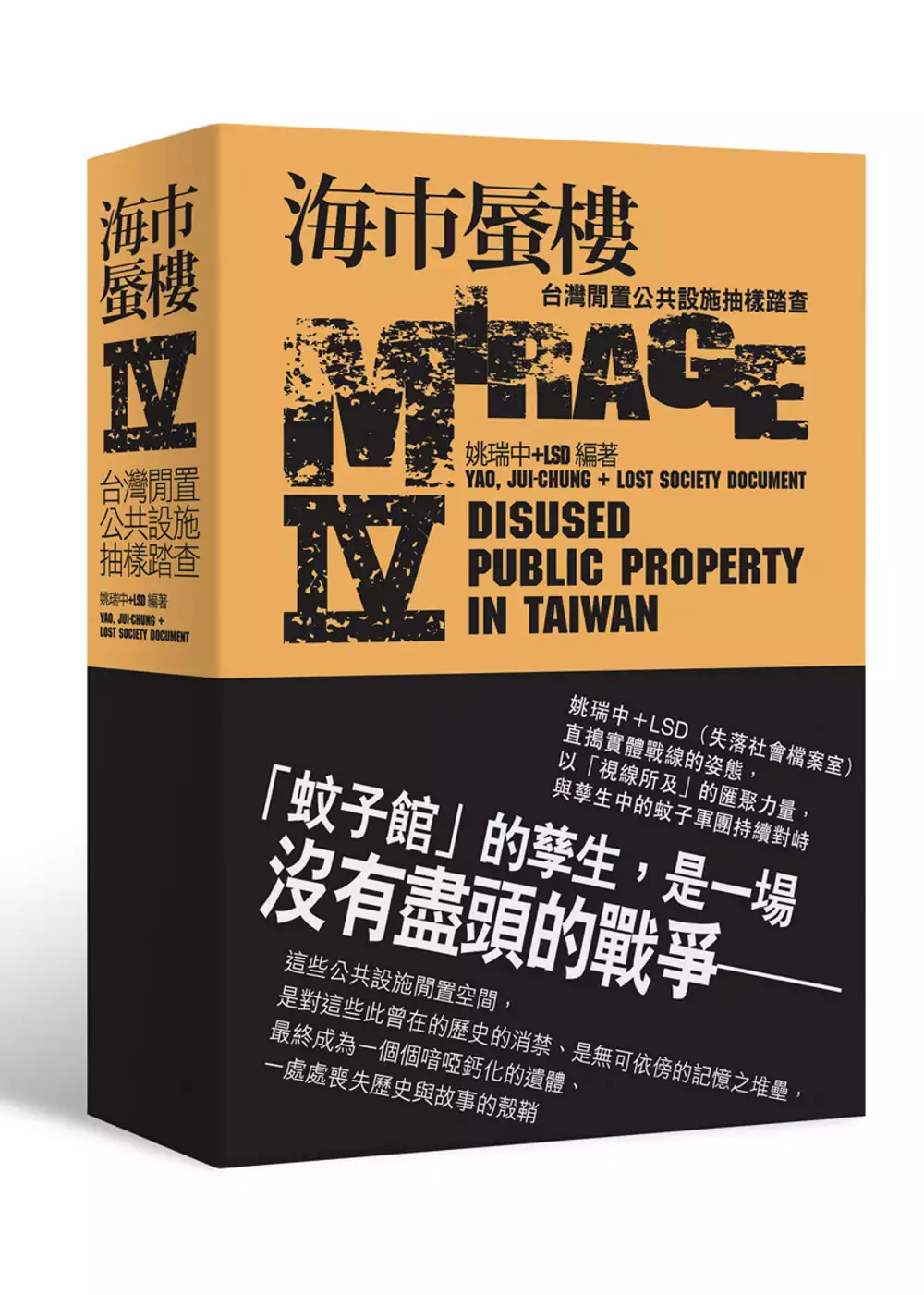

海市蜃樓IV:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決柳營科技 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

「蚊子館」的孳生, 是一場沒有盡頭的戰爭, 姚瑞中與「失落社會檔案室」以「視線所及」的匯聚力量, 與滋生中的蚊子軍團繼續對峙 ──全台閒置公共設施踏查,《海市蜃樓》系列作第四彈,重量上市! 從2010年以來,藝術家姚瑞中帶領著LSD(失落社會檔案室)的成員以「海市蜃樓」為名,進行了返鄉踏查全台的「閒置公共設施」──亦即現在耳熟能詳的「蚊子館」,到今年為止已經是第四年。但從《海市蜃樓》到《海市蜃樓IV》,蚊子館依舊各處滋生,第四年的踏查成果集結了高達七百頁的百項案例,相較於往年各冊的海市蜃樓都要更加厚實而沉重。 透過LSD成員們第一手拍攝、撰寫閒置現場的踏查記錄,不難發

現這些閒置空間的形成原因儘管錯綜複雜各有來由,但是歸咎其源卻來自相似的理由:原先規劃功能因時空背景變遷而消失、建設政策與民意需求脫節、規劃不夠周全等,導致這些空間儘管耗費公帑大肆建設,卻只能完全荒廢;另一方面,也有些蚊子館成因是選舉政策支票的結果、或出於公部門標案的弊案與業務貪瀆。在《海市蜃樓IV》中,更特別可以看見機關建物更新後閒置無用的原行政建物的荒廢、缺乏維修經費的老舊建築等。 「蚊子館」的踏查不僅揭露了政府公共工程政策的各種暗角所在,也揭露了國家發展中「硬體優先」、將「建設」等同於「經濟發展」的畸形傳統;在大興土木的建設政策下,存留下來的這些宛如廢墟一般的閒置公共設施,最終僅成為

一個個喑啞失聲的歷史遺體;一處處喪失故事、被蛻下、被拋棄的記憶殼鞘。 「蚊子館」是現代社會所共構出的廢墟;要深入這個共構之業的結構,必須從「看見」廢墟、尋找其中被遮蔽之處開始。

水質檢驗模組之開發

為了解決柳營科技 的問題,作者廖啓全 這樣論述:

本論文使用Arduino UNO微電腦硬體平台,開發水質檢驗模組之儀器,並讀取酸鹼度計感測值、導電度計感測值與溫度計感測值之訊號,製作可攜式現場即時檢驗儀器,以達成實用性與準確度,及便利的可攜式現場即時水質檢驗儀器,在數據記錄方面,應用藍牙模組HC-06透過Android APP軟體與藍牙模組連線成功後,將測值傳送到Android APP軟體,進行即時記錄與繪圖以儲存各測值狀況。關鍵字: Arduino UNO、酸鹼度計、導電度計、溫度計、藍牙模組HC-06。

柳營地區區域發展與變遷之研究

為了解決柳營科技 的問題,作者王憶萍 這樣論述:

柳營區(舊稱查畝營)是一個以務農為主的鄉鎮,民風純樸、環境清幽;物產豐富、交通便利、人文薈萃,具有現代化兼傳統文化的好地方。藉由本研究調查,明瞭地方的資源和特色,掌握地方的人文、生態資源條件,探討柳營發展地方產業文化特色,及所帶來的影響及未來所面臨的困境;並釐清地方未來的方向,進而規劃出恰當的藍圖讓柳營這地方能永續經營,並能以身為柳營人為榮。近年來,柳營如同其他的台灣鄉村地區發展,普遍面臨人口外移、老化、經濟衰退等問題及受到邊緣化的效應,至民國104年(2015)1月柳營人口總數為二萬一千八百二十五人,與61年(1972)最高峰相差五千三百四十九人,人口大致呈現逐年遞減現象,主要原因為人口老

化及少子化影響。行政院農委會自民國98年(2009)推出「小地主大佃農」政策,目的是為協助承租無力或無意耕作之農友,將農地出租給有意願擴大經營規模之年輕專業農民或農民團體,以促進農業勞動人口年輕化及擴大農業經營規模,達到促進農地活化利用,及增加農業產值及創造就業機會。推動農村休閒旅遊發展,結合柳營多處具特色的自然、人文景觀,有德元埤荷蘭村、江南渡假村、劉家古厝、八老爺酪農區...等旅遊景點。輔導地區產業轉型例如:精緻農業、有機栽培、推廣食農教育,善加利用農村特色資源,與社區營造活動參與,號召地方居民共同參與,凝聚共識、向心力,並實施相關人員之教育訓練,活化社區。鼓勵青年返鄉,增加社區活力,提升

經濟產能。我們能更珍視人與自然的關係、人類生存的處境,用最真誠的態度去對待我們所處的環境。從人類與環境互動的影響,文化地理的過程、奮鬥、與變遷;從探究人與土地的存在性、在地的生活方式、物質文化的文化內涵;到新文化地理學的面向,探討景觀象徵的意義、文化認同的課題、非物質文化的內涵。