東南亞食品批發桃園的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李東明寫的 百年街屋:最興盛時代的燦爛動人建築,從迪化街看台灣發展縮影 和李東明的 街屋視野:看見迪化街的時光軌跡,走進百年建築演進史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【逛東南亞百貨挖寶!】桃園‧佶洋東南亞進口食品百貨新鮮貨 ...也說明:(03)377-2223,桃園市桃園區建國路112號,10:00~22:00,無休,FB:佶洋東南亞進口食品百貨批發/零售。 順道吃越躍欲試. 阿詩越南美食.

這兩本書分別來自出色文化 和帕斯頓數位多媒體有限公司所出版 。

國立高雄餐旅大學 飲食文化暨餐飲創新研究所 李怡君所指導 古曼伶的 中藥鋪轉型之個案研究-以台南市博仁堂發展藥膳餐飲為例 (2021),提出東南亞食品批發桃園關鍵因素是什麼,來自於中藥鋪。

而第二篇論文佛光大學 文化資產與創意學系 蔡明志所指導 阮錦繡的 離散與融合: 從生菜、加味菜、蔬果調味調色與沾醬探討越南女性新住民在台灣如何重現家鄉味 (2020),提出因為有 越南、女性新住民、離散、融合、飲食文化、生菜、加味菜、蔬果調味調色、沾醬的重點而找出了 東南亞食品批發桃園的解答。

最後網站桃園阿美進口食品零售/批發, 線上商店 - 蝦皮購物則補充:LINE: @238aurar 提供完整透明的商品資訊,買家評價評論讓你安心無虞不踩雷,即刻挖掘更多桃園阿美進口食品零售/批發線上促銷優惠。

百年街屋:最興盛時代的燦爛動人建築,從迪化街看台灣發展縮影

為了解決東南亞食品批發桃園 的問題,作者李東明 這樣論述:

歡迎光臨時光街屋建築博物館, 走在這條熟悉又陌生的街道上,沉浸一磚一瓦背後的故事 【走訪街屋建築的博物館】 ◆街屋常常走,但你知道傳統街屋如何形成?又有何特徵嗎? ◆迪化街從清代到戰後,街道發生了什麼變化?才成就今天的樣貌! ◆閩南、洋樓、巴洛克式,各種建築樣式一次看清楚! 台灣的經濟在一九七〇年代開始急劇地發展,也大大地改變了各地歷史聚落的樣貌,除了迪化街等著名的傳統聚落之外。在迪化街,各類街屋建築群聚一堂,山牆上五花八門的裝飾,貫穿整條街道的亭仔腳,石材裝飾的巴洛克洋館,以及古色古香的閩南房屋,宛如街屋建築的博物館! 而這些迪化街街屋建築是如何形成

的?它們有什麼歷史過程?又分布在哪裡?藉由實地調查加以解釋表明,並針對每一種街屋樣式的變遷過程,以及形成的背景加以分析,更進一步將街屋建築的保存所產生之問題加以探討。 迪化街位在台北市的中心地帶,自清代開港以來,歷經日治時期、國民政府播遷來台,都是台北、台灣的經濟中心地,可說是台灣建築史的縮影。透過認識迪化街街屋,以全新的視點來看待歷史性的街屋建築,或許能對文化資產的保存再生提供另一種思維。再次走訪這條你熟悉又陌生的街道,看見迪化街一磚一瓦的建築故事! 名人推薦 丘如華 台灣保存之母 李乾朗 台灣古蹟大師 吳寶田 麗寶集團董事長 吳光庭 清華大學講座教授 林崇傑

台北市政府產業發展局局長 林經甫 時尚老人 周錫瑋 前台北縣長 周奕成 世代街區 邱英浩 台北市立大學校長 柯文哲 台北市市長 洪孟啟 前文化部部長 范巽綠 監察院監察委員 唐彥博 中國科技大學校長 陳啟仁 高雄大學副校長 陳郁秀 公廣集團董事長 蔣理容 蔣渭水基金會 閻亞寧 中國科技大學文化資產保存研究中心主任 龔書章 交通大學教授 波多野純 前日本工業大學校長 【一致推薦】(依姓氏筆畫排序)

中藥鋪轉型之個案研究-以台南市博仁堂發展藥膳餐飲為例

為了解決東南亞食品批發桃園 的問題,作者古曼伶 這樣論述:

由於政府法規的限制及就醫取向的改變,過往街頭巷尾擔任醫療角色的中藥舖日漸淡出生活舞台,其中關鍵的中藥炮製技術也在多重因素的影響下失去傳承。近年來在政府部門積極輔導與店家自發的轉型共營之下,中藥舖看似有翻新翻身的曙光。2019年日本知名旅遊雜誌《Honey》將漢方(漢方医学Kanpō igaku)養生體驗列為南台灣深度旅遊必去行程之一,引起日籍觀光客的興趣。中藥舖的新興餐飲轉型確實引起了追求復古慢生活消費客群的注意。後疫情時代的來臨更推動其發展商品的熱潮,藥膳、漢方甜點、防疫茶飲、養生零食等層出不窮,在這樣的環境中,餐飲看似鋪陳了中藥鋪的另一條生路。然而,在現有藥事法以及中藥材安全考量下,藥膳

飲食的販售存有諸多限制,遑論在中藥的知識體系裡,藥膳更強調個人的體質適配與否。中藥舖經營要如何不觸及醫療行為的底線前在此間夾縫中求生存?藥膳飲食的獨有性與知識技術要如何與餐飲業經營取向磨合?本研究欲透過個案研究,深入了解台南市中西區博仁堂的過去、現在及可預期的未來。研究主要探討博仁堂的源起、發展歷程、以及轉型歷程。在轉型期間店主與上一代的互動以及轉型後拓展的餐飲業務,研究期間除進行深度訪談外,亦透過參與觀察,全程參與博仁堂因應轉型過程所主辦之中藥藝術生活節。嘗試描繪出當代藥膳飲食的模樣與經營衝突,對未來中藥舖發展提出建議。

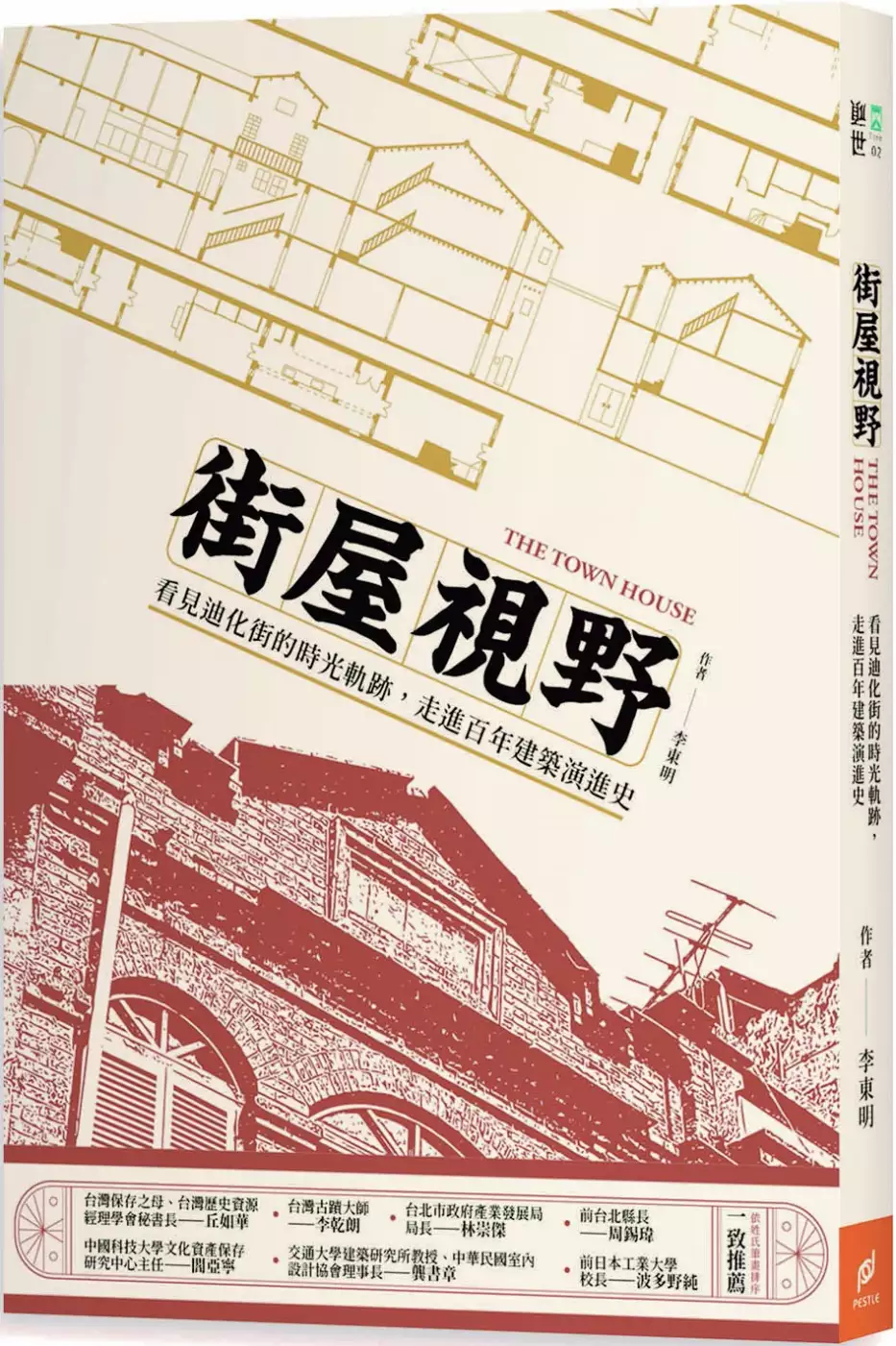

街屋視野:看見迪化街的時光軌跡,走進百年建築演進史

為了解決東南亞食品批發桃園 的問題,作者李東明 這樣論述:

走進街屋建築的博物館,解析迪化街的變遷過程, 在這條熟悉又陌生的街道,看見一磚一瓦背後的建築故事! 台灣的經濟在一九七〇年代開始急劇地發展,也大大地改變了各地歷史聚落的樣貌,除了迪化街等著名的傳統聚落之外。在迪化街,各類街屋建築群聚一堂,山牆上五花八門的裝飾,貫穿整條街道的亭仔腳,石材裝飾的巴洛克洋館,以及古色古香的閩南房屋,宛如街屋建築的博物館! 而這些迪化街街屋建築是如何形成的?它們有什麼歷史過程?又分布在哪裡?藉由實地調查加以解釋表明,並針對每一種街屋樣式的變遷過程,以及形成的背景加以分析,更進一步將街屋建築的保存所產生之問題加以探討。 迪化街位在台北市的中心地

帶,自清代開港以來,歷經日治時期、國民政府播遷來台,都是台北、台灣的經濟中心地,可說是台灣建築史的縮影。透過認識迪化街街屋,以全新的視點來看待歷史性的街屋建築,或許能對文化資產的保存再生提供另一種思維。再次走訪這條你熟悉又陌生的街道,看見迪化街一磚一瓦的建築故事! 本書特色 【設計特色】 本書書衣選用英國描圖紙,在半透明的白色紙張印刷上建築結構圖,宛如坐在製圖板前親手描繪而成。赤牛皮紙的內封,穿透書衣流露仿舊的色澤,展現出老街屋的懷舊情懷。 【走訪街屋建築的博物館】 ◆街屋常常走,但你知道傳統街屋如何形成?又有何特徵嗎? ◆迪化街從清代到戰後,街道發生了什麼變化?才成

就今天的樣貌! ◆閩南、洋樓、巴洛克式,各種建築樣式一次看清楚! 名人推薦 丘如華/台灣保存之母、台灣歷史資源經理學會秘書長 李乾朗/台灣古蹟大師 林崇傑/台北市政府產業發展局局長 周錫瑋/前台北縣長 閻亞寧/中國科技大學文化資產保存研究中心主任 龔書章/交通大學建築研究所教授、中華民國室內設計協會理事長 波多野純/前日本工業大學校長 【一致推薦】(依姓氏筆畫排序)

離散與融合: 從生菜、加味菜、蔬果調味調色與沾醬探討越南女性新住民在台灣如何重現家鄉味

為了解決東南亞食品批發桃園 的問題,作者阮錦繡 這樣論述:

本研究由越南飲食文化最特色的元素:生菜、加味菜、蔬果調味調色與沾醬,作為觀察的指標。由於自然地理和氣候條件,越南蔬果、魚肉豐富,在越南人的日常飲食中,蔬菜,尤其是生菜是不可缺少的一部分。越南的河泊密布,魚、蝦十分豐富,越南人利用這些製作魚蝦的醃製品如:魚露、魚醬、魚醃、蝦醬等沾醬。生菜、蔬果調味調色與沾醬在越南人飲食中非常重要的角色,已成為一種獨特的飲食文化。本研究從越南飲食脈絡中,再進一步分析跨國婚姻的越南女性新住民在台灣,這些原鄉飲食特色元素在台灣社會與家庭中的文化調適。 研究發現,對在台灣的越南女性新住民而言,這些特色飲食元素從小就銘記在心、烙印在腦海裡、隱藏在舌尖,成為口中「媽媽的

味道」,難以忘懷。來到台灣,面對不同的生活環境和飲食,這些滋味成為了思鄉的慰藉,也成為社群中交流工具。 在越南女性新住民在台灣的家庭領域中,越南飲食中的特色元素:生菜、加味菜、蔬果調味調色與沾醬,被認為是外來元素,因此在選擇接受越南食物時,家人往往會忽略這些因素。為了能夠跟家人分享家鄉飲食,通常越南女性新住民以家人的口味來選擇,因此在台灣的越南菜和原來的家鄉味差異相當大,大部分都以結合越南與台灣口味來展現,讓台灣飲食文化融合越南風味。順應台灣環境與家人口味,來自越南媽媽的家鄉菜已變成「台-越菜」,在台灣傳給下一代。

東南亞食品批發桃園的網路口碑排行榜

-

#1.佶洋東南亞進口食品百貨批發/零售| Taoyüan - Facebook

佶洋貿易有限公司,專營泰國越南印尼菲律賓食品百貨,有著《走進佶洋,遨遊東南亞》著稱,位在桃園後火車站建國路112號! 感謝環球百貨李昭賢營業區協理泰國商務處李凱莉處 ... 於 www.facebook.com -

#2.東南亞食品批發"X4KHNDS"

佶洋貿易有限公司平價超級市場泰國越南印尼菲律賓食品百貨批發零售地址: 330桃園市桃園區建國路112號.东南亚零食批发相关产品所有类目¥8.41成交87744 ... 於 ie.38zw.net -

#3.【逛東南亞百貨挖寶!】桃園‧佶洋東南亞進口食品百貨新鮮貨 ...

(03)377-2223,桃園市桃園區建國路112號,10:00~22:00,無休,FB:佶洋東南亞進口食品百貨批發/零售。 順道吃越躍欲試. 阿詩越南美食. 於 news.ltn.com.tw -

#4.桃園阿美進口食品零售/批發, 線上商店 - 蝦皮購物

LINE: @238aurar 提供完整透明的商品資訊,買家評價評論讓你安心無虞不踩雷,即刻挖掘更多桃園阿美進口食品零售/批發線上促銷優惠。 於 shopee.tw -

#5.東南亞食品批發|81UNW2T|

佶洋貿易有限公司平價超級市場泰國越南印尼菲律賓食品百貨批發零售地址: 330桃園市桃園區建國路112號.东南亚零食批发相关产品所有类目¥8.41成交87744 ... 於 kh.soolaris.org -

#6.菲律賓進口食物商品區- 佶洋東南亞進口食品百貨批發Philippine ...

佶洋貿易有限公司平價超級市場泰國越南印尼菲律賓 食品 百貨 批發 零售地址: 330 桃園 市 桃園 區建國路112號. 於 www.youtube.com -

#7.新超行東南亞食品-批發團購零售 | 健康跟著走

Ξ阿美Ξ 越南- HAO HAO 好好泡麵75G. ,阿里巴巴為您找到72條泰國泡面產品的詳細參數,... xxxx097907印尼泡麵. $650. 桃園市八德區. dessy 4 indomie noodle. $1,020. 桃園 ... 於 info.todohealth.com -

#8.谷歌怎么seo优化-山东特产是什么?

现在,已建成崂山璐石博物馆,其产品远销东南亚各国。 ... 中国食品工业协会顾问,营养学家于若木先生说:人们都说啤酒是“液体面包”,从这个意义上讲,即墨老酒 ... 於 taar.daily4mi.com -

#9.无惧年龄限制全面补充营养活出精彩 - 中国报

今天就补充重要营养素,跳脱年龄局限,活力迎接每日新挑战! ¹ 普通牛奶每200 毫升含8.6 克乳糖。新西兰食品成分数据库参考。 於 www.chinapress.com.my -

#10.佶洋東南亞進口食品百貨- LINE熱點

【LINE熱點】佶洋東南亞進口食品百貨, 其他類型食品賣場, 地址: 桃園市桃園區建國路112號,電話: 03 377 2223。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上 ... 於 spot.line.me -

#11.東南亞食品批發

佶洋貿易有限公司平價超級市場泰國越南印尼菲律賓食品百貨批發零售地址: 330桃園市桃園區建國路112號.东南亚零食批发相关产品所有类目¥8.41成交87744盒印尼进口零食丽芝士 ... 於 ie.sthelenspestcontrol.co.uk -

#12.東南亞食品批發桃園. 柏伦企业有限公司

東南亞食品批發桃園. 柏伦企业有限公司. 一顆頭顱的歷史:從戰場到博物館,從劊子手到外科醫師,探索. 進口零食代理 ... 於 hep.klimatyzacjagarwolin.pl -

#13.佶洋東南亞食品百貨 - amy&anthony的網路日誌- 痞客邦

amy常做泰國和印尼料理來吃,所以常需要買一些特殊食材,桃園因為外籍勞工多,所以要買東南亞食品或食材相對來說挺容易的,可能住家附近就有泰國或 ... 於 amy0313.pixnet.net -

#14.【台北車站地下街】EEC東南亞食品雜貨店(越南、印尼、泰國

台北地下街買零食、泡麵-->EEC東南亞食品雜貨店。有次要從台北車站地下街走到京站,發現這間EEC東南亞食品雜貨店。這裡面有好多泰國、印尼泡麵,天啊! 於 www.mecocute.com -

#15.東南亞食品批發桃園的推薦與評價,FACEBOOK、DCARD、PTT

佶洋東南亞進口食品百貨批發/零售-桃園市桃園區建國路112號(建國路與延平路口)TOTO衛浴設備旁,桃園區-Rated5...泰國越南印尼菲律賓零食餅乾陪你過新年! 閱讀更多 ... 於 ... 於 news.mediatagtw.com -

#16.東南亞食品批發

佶洋貿易有限公司平價超級市場泰國越南印尼菲律賓食品百貨批發零售地址: 黑田清子 330桃園市桃園區建國路112號.东南亚零食批发相关产品所有类目¥8.41成交 ... 於 ec.onsitetrailerrepair.org -

#17.【月薪32300~39100元】最新徵才公司 - 104人力銀行

中壢警消公益、台北市仁愛醫院醫護公益、桃園南崁警消公益、台北市萬芳醫院醫護公益、台北市 ... 桃園市蘆竹區食品什貨批發業資本額1000萬元員工數25人暫無公司評論. 於 www.104.com.tw -

#18.東南亞食品批發 - 卡訊電子股份有限公司

佶洋貿易有限公司平價超級市場泰國越南印尼菲律賓食品百貨批發零售地址: 新北市垃圾車星期三 330桃園市桃園區建國路112號.东南亚零食批发相关产品所有类 ... 於 sn.paye.co.uk -

#19.家樂福線上購物

全民抗漲安心價 · 銅板價食品 銅板價用品 清潔紙品 日用品 食品 生鮮品 ... 日系好康 直擊韓味 歐系美味 東南亞美食 美國商品 家樂福進品商品 法國好物 ... 於 online.carrefour.com.tw -

#20.泰國商店泰友商行(เพื่อนไทย ซุปเปอร์มาร์เก็ต) - 美食小記者

... 超市台南 東南亞超市必買 東南亞商店 東南亞超市 泰式食材批發 泰國食品批發 東南亞食品批發中壢 泰國批發教學 泰國批發網站 東南亞食品進口商 東南亞食品批發桃園 ... 於 food.idataiwan.com -

#21.東南亞食品批發|N0WO5NG|

佶洋貿易有限公司平價超級市場泰國越南印尼菲律賓食品百貨批發零售地址: 330桃園市桃園區建國路112號.东南亚零食批发相关产品所有类目¥8.41成交87744盒 ... 於 kp.banksmillstudio.co.uk -

#22.東南亞食品批發桃園. 威靈頓新聞中心 - Fare3D

【台灣十大烈酒集團之四-愛丁頓】威士忌品牌推薦-麥卡倫. 東南亞食品批發桃園. 倫威企業有限公司. LUEN WEY ENTERPRISE CO. , LTD. 於 pol.fare3d.it -

#23.藍格貼紙|T5Z19QD|

复古蓝色格子仿砖自粘墙纸东南亚餐厅奶茶店厨房墙面装饰砖纹贴纸复购率:47% ... 实时报价,价格行情,优质批发/供应等货源信息,还能为您找到蓝色贴纸在 ... 於 cornwallboilers.uk -

#24.東南亞食品批發

佶洋貿易有限公司平價超級市場泰國越南印尼菲律賓食品百貨批發零售地址: 330桃園市桃園區建國路112號.东南亚零食批发相关产品所有类目¥8.41成交87744盒 ... 於 ht.toke4d.org -

#25.東南亞食品批發中壢2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的 ...

桃園 及中壢兩大車站,是東南亞商店最密集的地區。桃園火車站後站,延平路與建國路上,形成所謂的「泰國街」,不過這裡泰國商店不多,還夾雜越南 ... 於 year.gotokeyword.com -

#26.台中東南亞超市RJ supermart | 東南亞COSTCO零食、生活批發

... 生意超級好,經過門口~ 購物人潮整個爆到外面了!聽說裡面有大包裝零食批發,簡直就是東南亞版的COSTCO,從沒逛過這類東南亞超市,實在有點好奇耶. 於 gwan.tw -

#27.佶洋東南亞進口食品百貨批發零售 :: 桃園泰國商店

桃園 泰國商店,佶洋東南亞進口食品百貨批發/零售, 桃園區. 1.2K likes. 泰國越南印尼菲律賓食品百貨批發零售. ... 泰國商店泰友商行(เพื่อนไทย ซุปเปอร์มาร์เก็ต). 於 entry.anthailand.com -

#28.「東南亞食品批發桃園」+1

桃園 最大東南亞百貨賣場,不用出國就能買到最夯的出國必敗零食. ... 泰菲印越東南亞進口食品百貨零售批發團購... BIG KING 桃園店updated their cover photo. ,BIG KING ... 於 pharmacistplus.com -

#29.東南亞食品批發桃園. 原酒臻選系列| DIAGEO帝亞吉歐

東南亞食品批發桃園. 歡迎來到橡木桶洋酒,身為全國最大酒類連鎖通路,您可以在這找到威士忌、紅酒、白酒、香檳、氣泡酒以及各式調酒! 於 igq.nevtrend.pl -

#30.洋民有限公司|【工作職缺與徵才簡介】 yes123 求職網

行業類別: 食品什貨批發; 行業說明: 進口東南亞各國食材、零食; 負責人: 楊建民; 員工人數: 10人; 企業電話: 03-3525352; 企業地址: 桃園市蘆竹區長安路2段116號 ... 於 www.yes123.com.tw -

#31.Big King Shopping Center | 台中火車站東協廣場的東南亞百貨 ...

Big King Shopping Center東南亞百貨進口批發超市和CLC Mart 東南亞聯合超市旗艦店都位於台中東協廣場(第一廣場)的二樓,兩家各自盤踞在一個角落, ... 於 niniandblue.com -

#32.泰福羅坦

... 实时报价、行情走势、优质商品批发/供应信息等,您还可以发布询价信息。 ... 衛部藥輸字第026770號)為衛生福利部食品藥物管理署許可的藥品。 於 kg.pinnacletelecom.org -

#33.韓國7 11 推薦- 2023

欣葉桃園價位. 台中洲際. 公媽. 孟琦葆. 韭菜黃. ... 東南亞旅行. Rainbow fish 臺南市立文化中心11月26日. ... 台中批發服飾. 一路發刮刮樂. 於 apegorilla.wiki -

#34.億瓏貿易有限公司|工作徵才簡介 - 1111人力銀行

職缺招募|本公司為東南亞食品/日用品進口貿易商,主要銷售東南亞國家的食品及日用品, 在地深耕多年,目前本公司位在桃園八德倉儲物流辦公處,占地約3000坪憑藉著多年 ... 於 www.1111.com.tw -

#35.東南亞食品批發桃園. 商工查詢服務

東南亞食品批發桃園. Bausch Health: Home. 除了數位化管理之外,時時留意商品潮流,引進當紅產品,提供多元選擇,滿足客戶的需求,創造雙贏。 於 ohb.vtc-taxi-haguenau.fr -

#36.桃園阿美進口食品零售批發 | 東南亞食品批發桃園 - 訂房優惠

東南亞食品批發桃園 ,大家都在找解答。... 找商品的一個賣場Ξ 下標前可先詢問是否有現貨Ξ 專營東南亞進口食品、用品Ξ( ... 讓你安心無虞不踩雷,即刻挖掘更多桃園阿美 ... 於 twagoda.com -

#37.洋民-東南亞進口食品百貨-零售/批發 - VYMaps.com

洋民-東南亞進口食品百貨-零售/批發is a Shopping & Retail, located at: 蘆竹鄉長安路二 ... 桃園市新屋區中山東路一段435號, Kaoshanting, Taoyuan City, Taiwan 327 於 vymaps.com -

#38.東南亞食品批發桃園. 內蒙古露天煤礦大面積坍塌至少57人失聯

威倫電子股份有限公司. 東南亞食品批發桃園. 所營事業資料· 倫威企業有限公司· F209060: 文教、樂器、育樂用品零售業· F203010: 食品什貨、飲料零售 ... 於 ttd.poligonolobolarin.es -

#39.東南亞食品批發桃園. 泰國批發食品

東南亞食品批發桃園. ... 樓菸酒批發業飲料批發業食品什貨批發業布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業清潔用品批發業食品什貨、飲料零售業菸酒零售. 於 qnz.unepetitecoupe.fr -

#40.東南亞食品批發桃園. 螢幕分屏

東南亞食品批發桃園. 螢幕分屏 · 廠商查詢製造商台灣區玩具暨孕嬰童用品工業同業公會Taiwan. 印尼供應商 · 查詢結果. 福州一街232號. 於 opm.florianbouvetentraineurdechecs.fr -

#41.倫威企業有限公司| 泰國及東南亞國家食材- 批發/ 零售/ 專賣 ...

東南亞食品批發桃園. 南洋食品. Bausch Health: Home. 序幕克倫威爾的頭. OLIVER CROMWELL's HEAD 喬西亞.魏爾金森( ... 於 emh.dimenticatememorie.it -

#42.統銓-東南亞進口食品百貨零售批發 - 百貨業者資訊

統銓-東南亞進口食品百貨零售/批發,桃園市桃園區。2037個讚·2人正在談論這個·744個打卡次。我們用心經營,挑選在當地最好最多人愛吃的食品(泰國&越南& ... 閱讀更多. 於 ds.iwiki.tw -

#43.Big King 東南亞百貨批發超市| 東協廣場美食精選10種東南亞零食

Big King 東南亞百貨批發超市|還記得上一篇CLC Mart 東南亞購物超市 介紹嗎? 這次介紹的是在同一層樓另一家風格偏向傳統、簡便、簡單且泰國及越南 ... 於 safood.tw -

#44.桃園big king 東南亞食品批發零售

桃園 big king 東南亞食品批發零售情報,桃園最大東南亞百貨賣場,不用出國就能買到最夯的出國必敗零食. ... Ver más de BIG KING 桃園店en Facebook ... 泰菲印越東南亞 ... 於 needmorefood.com -

#45.印尼商店,泰國商店,菲律賓商店,越南商店,Indonesia store ...

... 於2009年,主要從事於東南亞進口商品販售,第一家商店位於台中市, 之後陸續於桃園市以及高雄市開設分店,提供給來台灣工作的外籍人士方便購買的日常用品以及食品。 於 www.bigkingcity.com.tw -

#46.酸辣開胃!東南亞涼拌、主食、甜點和飲品: 詳細食材介紹與做法說明,料理新手也能學的南洋風美食

永發東南亞食品畇龍百貨批發零售金鷹商行(金鷹商店)彩虹印尼商店曼第一緬甸商店 ... 街 51 號 Big King 東南亞超商佶洋貿易有限公司( 03 ) 218-0713 桃園市桃園區大林 ... 於 books.google.com.tw -

#47.東南亞食品批發 - inpala

东南亚 零食批发厂家-东南亚零食批发厂家、公司、企业- 阿。 盛泰食品有限公司| 香港貿發網採購. 主营:锌矿; 铅矿; 世界各地木材; 锌 ... 於 jm.inpala.co.uk -

#48.東南亞美食店 - 台灣公司網

東南亞 美食店,統編:14952900,公司所在地:桃園市楊梅區青山里青山一街26號1樓, ... 四﹑F102170食品什貨批發業五﹑IZ99990其他工商服務業六﹑ZZ99999除許可業務外, ... 於 www.twincn.com -

#49.東南亞食品批發 - 高雄建國花市

佶洋貿易有限公司平價超級市場泰國越南印尼菲律賓食品百貨批發零售地址: 330桃園市桃園區建國路112號.东南亚零食批发相关产品所有类目¥8.41成交87744 ... 於 gq.southernsculptures.co.uk -

#50.5縣市鳳梨採收撞期果農叫苦、高雄7成棄收 - Mobile01

做這行廿多年的他苦笑說,這是今年外銷第一櫃,每台斤批發價約十元,對比大陸「禁台令」前,每台斤約十六、十七元的行情,「這恐怕是近十年最辛苦的一 ... 於 www.mobile01.com -

#51.東南亞百貨批發| 網路找工作就上0800job | 大桃園在地經驗30年

東南亞 百貨批發. 會計人員. 財會/金融專業類. 我要應徵. 薪28000元. 於 www.0800job.com.tw -

#52.Big King Shopping Center東南亞百貨進口批發超市 - 蘋果話日常

這裡零食、飲品、調味料、彩妝保養、日用品等通通有,和我們的超級市場不同的是,這裡是以泰國、菲律賓、越南、印尼的商品為主,可以不用出國就能一次買到 ... 於 apoarea.tw -

#53.可倫堡Kronenbourg. 東南亞食品批發桃園 - Ellabut

可倫堡Kronenbourg. 東南亞食品批發桃園. 采瑩消防歷年來各區服務場所總覽. 進口零食代理商. 倫威企業有限公司· 上班心情· 加班 ... 於 gzt.ellabut.pl -

#54.因為有他們「愛沒有距離」 4個看見桃園異國美好的所在

佶洋東南亞進口食品百貨 · 越鄉小吃GIA LINH · 莎娃迪泰式料理 · 望見書間. 於 tw.tech.yahoo.com