日本獨居老人比例的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王浩一寫的 無照心理師的沙發:餘命管理的學習與自覺 和葉雅馨,戴怡君,黃嘉慈,黃苡安,李碧姿,鄭碧君的 和自己在一起:後疫情時代的孤獨都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日本「空巢老人」接近1/5,各地這樣應對也說明:日本 人口普查結果顯示,65歲以上老年人的獨居比例(老年人獨居率)1980年(8.3%)以後一直呈上升趨勢。2020年日本全國的平均值達到19.0%,每5個人中就有 ...

這兩本書分別來自有鹿文化 和大家健康雜誌所出版 。

中國文化大學 法律學系碩士在職專班 劉建宏所指導 洪翊傑的 論個人資料保護之界線 (2021),提出日本獨居老人比例關鍵因素是什麼,來自於個人資料保護法、隱私權、電腦處理個人資料保護法。

而第二篇論文國立高雄師範大學 成人教育研究所 余嬪所指導 陳美芳的 老年人選擇最優化補償策略與身體活動對成功老化之影響 (2021),提出因為有 成功老化的重點而找出了 日本獨居老人比例的解答。

最後網站請你放棄生命吧】你的餘生還有多久?超高齡社會下的日本老人 ...則補充:日本 的老年人口數量多到,已經讓政府相當頭痛,而台灣的老人照護問題也沒好到哪 ... 萬戶家庭裡住有老人,而且當中逾九成都是65 歲以上的高齡獨居者。

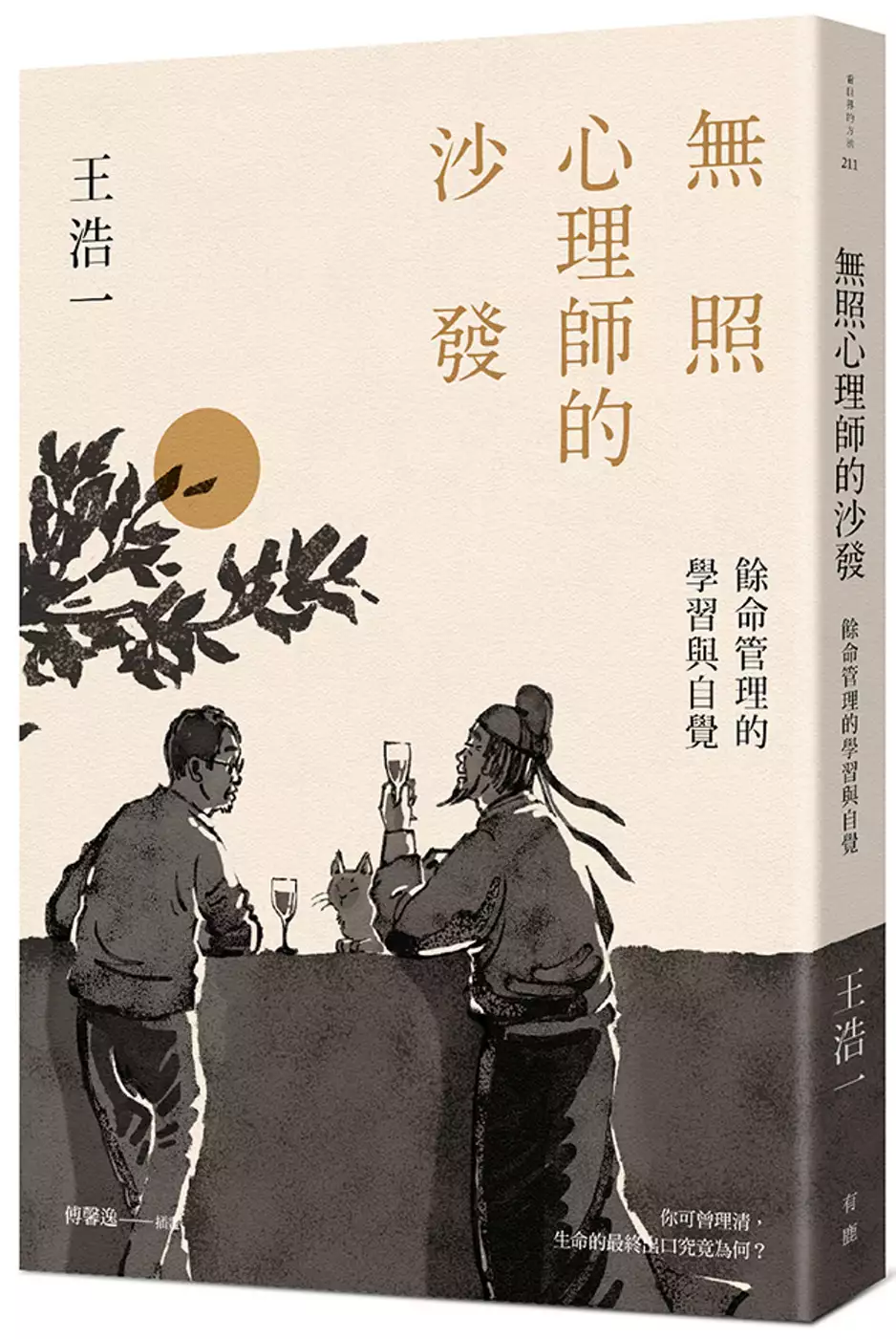

無照心理師的沙發:餘命管理的學習與自覺

為了解決日本獨居老人比例 的問題,作者王浩一 這樣論述:

扭轉「只是近黃昏」的衰老逼近 樂活「夕陽無限好」的豐美年紀 ★王浩一繼《孤獨管理》《向夕陽敬酒》後,關於餘命管理終部曲之作! ★關於新時代、新老人(New Old)從初老慢老到終老態度的樂活之書! 今天,就是餘生管理第一天! 2025年,台灣即將邁入超高齡社會,65歲以上長者將超過人口比例20%,衍生出的世代衝突問題不可小覷。身為橘世代的你我,從與內心對話開始,主動學習「餘命管理」、面對孤獨,掌握退休主導權,刻不容緩。 「無照心理師」王浩一,站在歷史長河岸邊,深情瞭望。他以逆向工程,邀請七位生命精采的古人,坐在沙發上,以虛擬的輕鬆對談,建構出他們的哲思,在一杯茶

飲的時間裡,感受到風捲殘雪之後仍沁潤的餘溫,進而學習「倍萬自愛」,聚焦在自適而正確的方向,迎接人生圓潤豐美的時刻。 你可曾理清,生命的最終出口究竟為何? 「孤靜終老」/蘇轍。晚年靜居潁川十二年。訣別、學禪、思念兄長、讀書。 「相思終老」/薛濤。中年後創立紙坊謀生。愛情、失戀、思想自由、種花。 「熱血終老」/左宗棠。帶著棺材出征的種樹老人。貧窮委屈、氣節、傲氣自負。 「隱居終老」/王維。一個人的小旅行。長期單身、佛教、繪畫、獨居。 「孀居終老」/李清照。二十多年的靜寂獨居。喪夫、流離失所、再婚、離婚。 「自適終老」/馮道。跌宕五十年職場的老宰相。亂世、使命、《道德

經》信仰。 「寫詩終老」/陸游。愛喝粥與養貓的老先生。養生、情傷、喝茶、寫詩。 王浩一邀請大家與他們喝杯茶,收藏他們「耳順」與「從心所欲」的人生大智慧!

論個人資料保護之界線

為了解決日本獨居老人比例 的問題,作者洪翊傑 這樣論述:

2010年5月26日修正公布「個人資料保護法」全文共計56條,條文皆於2012年10月1日正式施行(除第6條、第54條之條文外),主要係為擴大保護客體及普遍適用主體,新增有特種之個人資料、告知義務要求、資料之當事人得拒絕行銷、民刑事相關責任與行政處罰以及團體訴訟等之引進等,用以符合國際立法趨勢且更周全保護民眾之個人隱私,於現今資訊日益發達社會生活之中,全民皆應擁有個人資訊交換、分享之需求,在享受資訊自由利益之同時,應需注意不得侵害他人之隱私權益,所以對於資訊之運用及限制應該有所認識,因此,探究個人資料保護法對於個人資料之運用限制及程度,為本文之目的。本文首先探討個資法於日本、南非、美國、馬來

西亞、韓國、歐盟、奧地利等國家之立法情形及執行狀況,並探究保護之客體(個人資料)、範圍等,並分析個人資料之種類有哪些,以及我國個人資料保護與相關法規之關係,然後就個人資料保護法之立法目的,亦即包含個人人格權及隱私權之保護,並同時探討資訊隱私權、資訊自主權之保護;以及,當資料管理者於個人資料蒐集、處理、利用時,如何避免侵害個人資料擁有者之個人人格權,以促進個人資料之合理利用。最後就他國個人資料保護法之規定以及保障個人資料隱私權相關規範,提供本國個人資護法立建議立法趨向為探究。第五章綜合結論並提出筆者建議,希望藉由本文可讓讀者喚醒自我個資權益保護之意識,進而尊重他人之個資隱私及自主權益,以及針對其

他國家個資法之優點提供本國個資法制及作業上之建議,進而對於本國之個人資料保護法運用及限制,能在生活或工作中正確運用他人之個資。

和自己在一起:後疫情時代的孤獨

為了解決日本獨居老人比例 的問題,作者葉雅馨,戴怡君,黃嘉慈,黃苡安,李碧姿,鄭碧君 這樣論述:

本書彙整了國內外與孤獨有關的文獻、介紹英美日澳等國預防孤獨的策略及活動、提供檢視孤獨的工具與指標,並採訪了心理學專家、精神科醫師及社會學、教育學背景等多位專家,提供如何預防或改善慢性孤獨造成的身心困擾,與提供建立社會連結、人際連結的方式。讀者可以解開所有關於孤獨的疑慮、與身心疾病的關連性,藉此也能反思自己身心處於甚麼狀態之下,是否深受孤獨影響。 當我們有割傷、破皮等微小外傷時,會記得貼上OK繃及做相關急救處理,避免傷口擴大;可是我們對自己心理的傷口,卻經常放置不管。 別讓「孤獨」成為對心理和生理健康造成重大破壞的傷口,釐清、沉澱、再行動,改變就會發生!

歐美許多研究指出孤獨會成為21世紀的流行病,孤獨會提高壓力荷爾蒙,造成身體發炎,因而增加心臟病、關節炎、糖尿病、失智症的機率。另外,孤獨也與憂鬱、焦慮,甚至自殺有高度關聯。心理學雜誌發表的一篇研究更指出,經常性感到孤獨會縮短26%的壽命。 2019年底新冠肺炎爆發以來,為防堵疫情採取的社交隔離策略,讓孤獨與社交孤立的情況遽增,也大為增加罹患心理疾病的風險。了解孤獨的傷害,練習覺察,並嘗試準備及改變,能幫自己及親友減輕身心傷害。 本書特色 1.提供孤獨與慢性孤獨的檢視指標、檢測量表,可自我檢測,同時也能用來觀察身邊親友是否有孤獨現象,適時予以關懷。 2.清楚簡要的說明孤獨

與社交孤立、獨處、孤立等差異和影響,讀者可清楚了解討論孤獨用詞的不同面向,避免錯誤定義。 3.收錄國外相關孤獨的文獻研究,及預防孤獨的策略方案,讀者可獲知最新的孤獨主題資訊同時學習國外的防治經驗。 4.分述不同族群,包括年輕人、長者、上班族、過度使用網路者及男女性別,出現孤獨的原因與對身心健康造成的影響,提供擺脫孤獨的多元建議。 5.提供五C建議-concordance和諧一致、companionship陪伴、community社群/社團、custom文化、communion宗教信仰,讀者可學習和自己相處、避免孤獨。 6.每篇皆有短語或引導故事作為開頭,詮釋孤獨感受及對

身心健康造成的影響,增加閱讀的吸引力。 必讀推薦 李明濱(台灣自殺防治學會理事長) 邱天助(世新大學客座教授) 林經甫(時尚老人Dr. Lin) 林榮堅(台灣新思科技Synopsys董事長) 張鈞甯(知名演員) 郭麗安(台灣輔導與諸商學會理事長)

老年人選擇最優化補償策略與身體活動對成功老化之影響

為了解決日本獨居老人比例 的問題,作者陳美芳 這樣論述:

瞭解「好」的老化方式和影響因素,能夠促進個人與群體的發展。本研究整理過去數十年來有關成功老化議題,採用適應老化的社會心理學觀點,主張老年人若能運用選擇最優化補償 (簡稱SOC) 策略和身體活動的綜合效益,則能夠達到較好的老化結果。本研究目的在探討老年人SOC策略與身體活動對成功老化的影響。研究方法採用問卷調查法,蒐集相關文獻後,自編五個因素的「成功老化量表」,編譯短式「SOC」量表,及使用已有良好信度和效度的「老年人身體活動」中文版問卷,以北中南三區的60歲(含)以上的老年人為本研究對象,共回收426份有效問卷,使用SPSS 25..0及Amos 25.0統計分析軟體,以描述

性統計、t檢定、單因子變異數分析、皮爾遜積差相關、項目分析、探索性因素分析、驗證性因素分析、逐步迴歸分析等統計分法進行資料分析。研究結果:一、老年人SOC使用情形,「最優化」最高,「有資源的選擇」最低;SOC策略受到不同年齡、教育程度、婚姻狀況、學習參與的影響而有差異。二、老年人坐著時間比例高,平時較多從事走路、輕度、輕鬆家務活動,較少從事激烈活動,大多不曾從事肌力或肌耐力的活動;老年人身體活動量受到不同性別、年齡、居住地區、教育程度、婚姻狀況、有無宗教信仰、慢性疾病數、急性損傷數和學習參與程度的影響而有差異。三、老年人的成功老化情形,以健康自主得分最高,認知功能最低;老年人成功老化受到所有人

口統計變項的影響,其中不同年齡、教育程度、婚姻狀況的影響最多。四、SOC四個行為策略和身體三個類別之間的相關,除「失落時的選擇」與「領薪工作/義工」外,其餘皆有正向關聯。五、SOC四個行為策略對整體成功老化的預測情形,其中「最優化」最具解釋力,而「有資源的選擇」不具預測力。六、身體活動分類對整體成功老化的預測情形,其中「休閒時間活動」最具解釋力,而「領薪工作/義工」不具預測力。七、整體成功老化能同時被SOC與身體活動預測,其中SOC較具解釋力,而所有行為策略和身體活動類別中,以「最優化」最具解釋力,其次為「休閒時間活動」、「家務勞動」、「補償」;對成功老化「心理適應」構面而言,「最優化」不具有

預測力,而「補償」取而代之為首要因素;「有資源的選擇」和「領薪工作或義工」對於成功老化沒有影響。研究結論與建議,身體活動在老化連續過程扮演重要角色,但是若能加上使用SOC策略,則更有助於成功老化的提升,不僅能夠運用在老年人本身,也可介入到社區和學習機構的課程中。「最優化」最能反映SOC策略對個體生命發展的可塑性,在進行補償性努力之前,老化的個體可能會嘗試使用可塑性為基礎的資源來保持目標。「休閒時間活動」是身體活動類別中最常被探討,確實可為老年人帶來更好的生活品質,而「家務勞動」反映出良好的身體機能,自主生活能力,並能增進家人間的互動關係,成為調整與適應生活的替代活動。影響SOC、身體活動和成功

老化的背景因素很多,可能與資源多寡和流失有直接或間接的關聯,進而影響老化適應結果,值得未來研究進一步的探討。

日本獨居老人比例的網路口碑排行榜

-

#1.從日本孤獨死看台灣老人的社會參與~ 最近

而行政院經建會「人口白皮書」預估,2030 年將有570 萬以上的老年人口,也就是說,屆時將有460 萬的老人會選擇獨居。未來台灣龐大的「高齡獨居」人口,在沒有完善的 ... 於 hi-in.facebook.com -

#2.日本每小時3人孤獨死,同為人口嚴重老化的台灣,該如何應對?

日前國內藝人羅霈穎在家中猝死事件,引發國人對於「孤獨死」的熱烈討論:已非獨居老人的專利,單身且獨居的青壯年族群也需特別留意! 於 www.moneynet.com.tw -

#3.日本「空巢老人」接近1/5,各地這樣應對

日本 人口普查結果顯示,65歲以上老年人的獨居比例(老年人獨居率)1980年(8.3%)以後一直呈上升趨勢。2020年日本全國的平均值達到19.0%,每5個人中就有 ... 於 zh.cn.nikkei.com -

#4.請你放棄生命吧】你的餘生還有多久?超高齡社會下的日本老人 ...

日本 的老年人口數量多到,已經讓政府相當頭痛,而台灣的老人照護問題也沒好到哪 ... 萬戶家庭裡住有老人,而且當中逾九成都是65 歲以上的高齡獨居者。 於 buzzorange.com -

#5.當我們一起活到100歲:人生百年時代,日本教我們的那些事

另外,一○九年人口及住宅普查,六十五歲以上長者,獨居或住機構者有六十七 ... 長壽國家」,日本卻早已深陷高齡化的危機,老年貧困、老人詐騙、繭居 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#6.日本65歲以上老人比例首超四分之一

日本 總務省29日發布的2015年“國勢調查”(人口普查)結果顯示,65歲以上老人佔日本總人口的比例首次超過四分之一,為世界最高水平,凸顯了日本老齡化 ... 於 japan.people.com.cn -

#7.社區獨居老人社會照顧模式之研究:以台灣及日本 ... - TACWS

本高齡社會人口結構的豹斑:在老年人口持續增加的背景下,日本的獨居老人. 人數也持續增加,「獨居」與「僅夫婦同住」的比例,已超過老人家戶的一半以. 於 www.tacws.org -

#8.全球/「孤獨死」釀房價大跌日本長者租屋頻碰壁 - 民視新聞

由於在日本,不論自然或非自然死亡,只要屋內出現遺體,房屋就會成為「事故物件」,造成房價大跌。加上疫情期間,民眾減少外出,很多獨居老人在家中 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#9.從無緣死看日本的恥文化作者

日本 政府預測2040 年一人家庭的比例將達到40%左 ... 也會幫忙祭拜這些孤獨死亡的人,更是為了送這些獨居老人最後一程,至少讓他們在最後. 一段路不那麼孤單。 於 www.shs.edu.tw -

#10.(一)強化高齡獨居者之社會安全與健康照護網絡

我國即將於2025年邁入「超高齡社會」,屆時65歲以上老年人口占總人口比率將 ... 根據統計,日本平均每年有4萬個老人的生命在孤獨中消逝),主管機關應強化高齡獨居者 ... 於 www.ly.gov.tw -

#11.日本年獨居老人數

高齡和少子化,導致老年人獨居的比例越來越高。根據日本人口與社會安全研究機構的預測,日本老人獨居的比例,到2040年將突破44%。 於 felicitaserb.ch -

#12.韓國的長壽詛咒日本的高齡化慢性病 - 工商時報

事實上,在韓國70歲以上老人的雇用率,超過33%。高麗大學經濟系教授姜承珍(音)指出,韓國老人貧窮的很大一部分原因是獨居。 韓國人口推估 ... 於 ctee.com.tw -

#13.孤獨死

二十一世紀,日本由於人口老化、少子化、離婚率高、鄰里關係疏離、家庭結構改變等因素,陷入無緣社會的境況,獨居老人孤獨死的事件不斷上升,並且已經成爲一個社會 ... 於 www.wikiwand.com -

#14.日本老齡化率創新高1/8男性、1/5女性獨居| 國際| Newtalk新聞

因應社會高齡化、老年獨居人口增加,日本總務省還曾製作海報宣傳適合送給老人的禮物是滅火器等防災器材。 圖:翻攝日本總務省臉書. 日本人口老的老、 ... 於 newtalk.tw -

#15.獨居晚年- 國際熱線 - 台視

日本 人口老化特別嚴重,2007年65歲以上高齡人口比例超過20, ... 隨著日本晚婚跟不婚趨勢惡化,獨居人口也愈來愈多,照顧獨居老人成了最新的社會課題 ... 於 www.ttv.com.tw -

#16.人口

此外,日本老年人口也持續攀升,達到總人口數的16.7﹪。 ... 了0.8%,達到18.4%,只有老夫妻兩人同住的家庭也增加了0.6%,達26.7%,高齡者獨居的比例可謂年年上升中。 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#17.日本「孤獨死」老人十年增長一倍半,獨居 - iFuun

分析稱,貧困老年人口越來越多「孤獨死」現象增多的主要原因之一,是家人之間的親情日漸淡薄。不少人在孩子成年後就基本不與孩子聯繫,對於孩子的發展也不管不問,孩子成年 ... 於 www.ifuun.com -

#18.屏風沒拉開就代表死亡!日本獨居老人「孤獨死」 每週4千起

伊藤女士正在等待死亡,就像其他171棟公寓內所住著的年長者一樣,這樣的現象顯示,日本老年人口正面臨「孤獨死」的議題。 (日本,千葉,空巢老人,獨居, ... 於 www.ettoday.net -

#19.日本老人比率23.3% 創新高 - 環境資訊中心

日本 總務省17日發表最新統計指出,日本總人口比前一年減少25萬9千 ... 高齡人口比例高,使日本社會面臨許多問題,例如,獨居老人孤獨死、政府年金 ... 於 e-info.org.tw -

#20.解碼日本:高齡化社會- The News Lens 關鍵評論網

日本 是全球人口老化速度最快的國家之一,全國幾乎三分之一人口年齡在65歲 ... 據估計,日本有620萬獨居老人,不少因缺乏支援或行動不便,難以與外界 ... 於 www.thenewslens.com -

#21.人物專訪》獨居老人孤獨死的社會悲歌老盟張淑卿 - 信傳媒

獨居老人 的定義是甚麼?根據內政部不動產資訊平台「僅老年人口居住宅數」資料,今年第二季全戶都為65歲以上老人的住宅 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#22.囑咐兒子「疫情很可怕,不要回家」日本80歲爺爺孤獨死2個月 ...

新冠疫情給老人帶來的不只是高死亡率威脅,還讓「孤獨死亡」現象與日劇增。一名80歲日本獨居爺爺,自去年疫情剛爆發時,就告訴兩個外地工作的 ... 於 www.taisounds.com -

#23.日本孤獨死、獨居老人死亡處理在PTT/mobile01評價與討論

日本獨居老人比例 在PTT/mobile01評價與討論, 提供日本孤獨死、獨居老人死亡處理、日本獨居老人比例就來長照輔具資訊站,有最完整日本獨居老人比例體驗分享訊息. 於 longtermcare.reviewiki.com -

#24.實拍日本東京獨居老人的晚景生活 - 壹讀

日本 的老齡化據說是世界上最嚴重的,目前,超過四分之一的人口年齡在65歲以上,到2055年這一比例將增加到40%,老齡化問題已經成為日本社會無法迴避的 ... 於 read01.com -

#25.前瞻--新社會X新財富X新藍圖--新臺灣《未來年表》 - 商業周刊

臺灣老年人口在亞洲排名第三,僅輸日本、南韓,人口老化的速度與英美等先進國家並駕齊驅。 ... 臺灣家庭迷你化,獨居與高齡夫婦戶恐將成為社會主流! 於 bw.businessweekly.com.tw -

#26.別國如何面對驚人的高齡化海嘯

近年來,日本也因應高齡化社會的發展而彈性調整各項福利,有人說,日本擁有世界最 ... 萬華的南機場社區聚集了上百戶獨居老人,他們有人被子女遺忘、拋棄、住在這殘破 ... 於 shs.ntu.edu.tw -

#27.台灣正邁向無緣社會 - 新公民議會

近年來,獨居老人往生多時才被發現的悲劇頻頻躍上新聞版面,根據內政部的統計數據,107年3月底台灣65歲以上老年人口已達331萬人,占總人口14.1%,正式邁入世界衛生 ... 於 newcongress.tw -

#28.【經濟日報】《商業興觀點》高齡社會服務創新向日本取經

以零售業為例,在日本超高齡化社會中,獨居高齡者因交通不便或居住偏遠, ... 日圓,快速成長至2015年達500億日圓,且發揮了守護社區獨居老人的作用。 於 www.cdri.org.tw -

#29.【地球圖書館】銀髮爸媽養「成年兒童」 日本高齡社會的80/50 ...

倘若是高齡夫妻或是獨居老人,旁人通常會擔心他們疏離孤立,然而與子女同住的老人家往往被視為沒有風險。因此注意範圍必須由老年人擴大到親子同住的家庭。 於 dq.yam.com -

#30.孤立死的地板印記見證日本的無緣社會| 全球中央 - 中央社

有感於孤獨老人死亡案例增多,於是在2002年成立日本第一家遺物整理專門 ... 一名自殺的死者留遺書給他,對於還要他來收拾殘局表達抱歉;一位獨居男性 ... 於 www.cna.com.tw -

#31.日台老人照護之研究-以日本介護保險制度為中心

近年來,隨著人口的高齡化老人問題也就愈趨嚴重,獨居老人、棄養老人等問題更是屢見不鮮。因此,透過日本所施行的老人福利之研究,特別是解決老人照護問題的介護保險之 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#32.人口老化悲歌日本孤獨死現特殊場清潔人員

邁入高齡化社會的日本,2015年統計有四分之一的人口在65歲以上,獨居老人多達600萬名,獨居老人若與鄰里往來較不頻繁,經常發生猝死家中, ... 於 ecogtw.pixnet.net -

#33.最新調查:2040年日本老人家庭獨居比例將超30% - 每日頭條

日本 總務省20日公布的人口估算結果顯示,截至9月15日,日本年滿80歲的人口達1002萬,首次突破千萬大關,占總人口比例為7.9%。日本年滿65 ... 於 kknews.cc -

#34.圖解個人與家庭理財 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

010 Unit 1-5 長壽的財務危機:成為下流老人日本可說是全球「老年」人口的代表國 ... 人不向政府厚生勞動省申請「生活保護費」,以致有不少獨居老人餓死、病死在家中。 於 books.google.com.tw -

#35.41個都道府縣老人比兒童多日本少子化、高齡化世界之最

而未滿15歲的人口比例則為世界最低水平。 獨居老年人占老年人整體的16.8%,較上次調查 ... 於 www.chinatimes.com -

#36.研究單位推估日本2040年將成高齡獨居大國 - Rti 中央廣播電臺

日本 國立社會保障暨人口問題研究所推估,到2040年,日本家戶戶長超過65歲的比率,將從2015年的36%增加到44.2%;而高齡者獨居比率將從2015年的18.5%, ... 於 www.rti.org.tw -

#37.【日本貧窮問題】「下流老人」高自尊拒絕補助釀悲劇 - 鏡週刊

65歲以上、一般藉由老人年金過活的獨居老人尤甚之:男性貧困率達36.4%,女性更足足高達56.2%,貧困人口超過半數。 2016年度日本政府的「家計調查年報」 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#38.他山之石解析日本高齡宅的生活趨勢 - 創新照顧

日本 從1994年進入高齡社會,2005年進入超高齡社會, 進入高齡社會至今二十多年來,日本政府面對龐大的老年人口(約3500萬人), 早已放棄之前設立大量老人住宅、養護、 ... 於 www.ankecare.com -

#39.2025無齡世代: 迎接你我的超高齡社會 - Google 圖書結果

OECD也舉出日本富山市、加拿大卡加利(Calgary)及美國費城的成功案例, ... 而獨居老人,是無緣社會裡最弱勢的一環,日本生命保險基礎研究所估計,每年有超過 1萬5,000名的 ... 於 books.google.com.tw -

#40.獨居老人活動 - Gomood

新加坡和許多國家一樣,都面臨人口老化的問題,獨居老人的比例超過7%, ... 日本の世帯数の将来推計(全国推計)」によれば、2035年に独居老人は841万 ... 於 gomood.ch -

#41.請去死吧】你的餘生還有多久?超高齡社會下的日本老人困境

姥捨山是一則日本民間傳統故事,講述到達一定年紀且行動不便的老人會被帶到山上 ... 萬戶家庭裡住有老人,而且當中逾九成都是65歲以上的高齡獨居者。 於 www.upmedia.mg -

#42.迎戰寧靜危機,打造美麗新世界―我讀《未來年表》

自1993 年起,臺灣邁入高齡化社會;在2018 年65 歲以上老年人口占總人口. 比率的14.5%,正式邁入高齡社會。 ... 一) 女性成為危機主角,日本邁入獨居社會. 於 ws.csptc.gov.tw -

#43.發現時已死亡多日、貓狗伴屍日本每年3萬人「孤獨死」

現時日本「孤獨死」的大多為獨居老人,但不乏獨居青年人因為突發疾病猝死 ... 不分年齡)為獨居狀態,75 歲以上的人口約36 萬人,未來孤獨死的比例將 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#44.日本每年近三萬人「孤獨死」,他們的後事誰來處理?遺物整理 ...

2018年11月27日 — 日本高齡化問題嚴峻,除衍伸出社會福祉士藤田孝典於2015年提出的「下流老人」(指高齡者在晚年遇到貧窮、高齡、孤獨的情形)之外,獨居老人陳屍家中, ... 於 www.storm.mg -

#45.明日臺灣:談因應高齡化的數位落差政策 - 奔騰思潮

【須文蔚觀點】今日日本,明日臺灣:談因應高齡化的數位落差政策 ... 這個故事中的獨居老人並不是孤單的例證,嘉義縣是全國人口最老化的縣市,老年人口比例18.61%全國 ... 於 www.lepenseur.com.tw -

#46.黃昏悲歌-日本高齡者的貧困狀況與因應對策 - 台灣新社會智庫

根據日本厚生勞動省國民生活基礎調查的結果顯示,日本獨居老人約有600萬人[6],這些獨居者的年金收入未滿120萬日圓(在貧窮線122萬日圓以下)[7]者占全體獨 ... 於 www.taiwansig.tw -

#47.樂齡360 不讓獨居老人孤獨死 - 人間福報

【記者李祖翔台北報導】根據內政部統計,全台有四萬七千多名獨居老人,但礙於經費,僅有八千二百人獲得送餐服務,聯合勸募協會副理事長陳飛鵬表示,台灣與日本老化速度 ... 於 www.merit-times.com -

#48.考察) 日本因應高齡化社會之社會政策發展趨勢

表7、東京都23 區高齡化與獨居比率…………………………….22. 表8、柏市豐四季台地域高齡社會總合研究會第一階段 ... 日本是個高齡化社會,老年人口比例相當多,截至2015 年10 月. 於 report.nat.gov.tw -

#49.日本邁入高齡化社會後,開始出現老人故意犯罪的問題?

眾所周知,日本社會較早進入高齡化,也擁有世界上最龐大老齡人口比例 ... 從1980年到2015年這35年間,日本的獨居老人的數量翻了近6倍,目前接近600萬 ... 於 today.line.me -

#50.淺析日本下流老人造成的社會現象

新生人口逐年減少,勞動力弱化,老年人口比例增高達到26%,扶養比日漸增加。儘 ... 旁也無人照護,衍生出許多獨居老人死於家中而無人知曉的情況。 (二)高齡工作者. 於 lib.smgsh.tc.edu.tw -

#51.家庭結構改變等因素,陷入無緣社會的境況,獨居老人孤獨死的 ...

一些嚴重的家居意外, 獨居老人 無法獲得及時的救助,也可能因此而過世. ... 日本 孤獨 老人 | 日本 由於人口老化、少子化、離婚率高、鄰里關係疏離、家庭 ... 於 www.youtube.com -

#52.《未來年表》讀後心得

據書中日本老年人口數的數據顯示,2015 年日本65 歲以上的人口為 ... 者越往高齡化邁進,女性高齡者或獨居的比率也越來越高,女性更是. 於 www.luzhou.ntpc.gov.tw -

#53.漂流老人| 公共電視紀錄片平台

... 的10%,預估到2050年老年人口將會增加到20億,達到21%,其中又以日本老化速度最為嚴峻,高達39%。住在距離東京不遠的埼玉縣的大井四郎,今年88歲,是個獨居老人, ... 於 viewpoint.pts.org.tw -

#54.日本「孤獨死」——獨居老人的孤立與絕望 - 今天頭條

據2019年日本總務省公布的數據,日本65歲以上人口在總人口中占比已達28.4%。而總人口中65歲以上人口的比例大於或等於21%即為超高齡社會。從這兩組數據來看 ... 於 twgreatdaily.com -

#55.社區獨居老人社會照顧模式之研究:以台灣及日本 ... - 月旦知識庫

劉家勇,獨居老人,在宅服務,日本,Elderly Living Alone,Home Services,Japan,我國老年人口比於民國82 年達到7.1%,正式邁入了高齡化社會(ageing s,月旦知識庫, ... 於 lawdata.com.tw -

#56.日本老化的悲歌:「愈來愈多獨居老人,死後不會有什麼人參加 ...

每個國家都有孤獨老死的狀況發生,但沒有一個國家可以像日本(Japan)如此嚴重。在國內,有超過1/4的人口高達65歲以上,預估在2050年,這樣的數據會 ... 於 www.gvm.com.tw -

#57.當有一天,我們終於不再年輕.... - 職涯中心電子報

提到人口老化,必得提及人口高齡化問題廣為人知的日本。日本是全世界最長壽的國家,而隨之而來的是大量老年人口帶來的社會問題。近年來,獨居老人在日本社會中 ... 於 goodjobnews.careercenter.ncu.edu.tw -

#58.【借鏡日本】老年悲歌監獄成為日本老人的「天堂」 - 好險網

2017年底,台灣的老年人口已經超過幼年人口,2018年台灣更正式進入高齡化社會, ... 從1980年至2015年日本獨居老人的人數激增五倍以上,逼近600萬人。 於 www.phew.tw -

#59.日本「孤獨死」現象台灣的警鐘|蘋果新聞網

而今生育率下降,家戶人口數減少致使家庭結構變遷,也使得獨居老年人比例攀升。根據2013年老人狀況調查,台灣55-64歲老人獨居人口狀況,從民國2005年統計 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#60.預防「孤獨死」日本電力業者發揮功能 - 新唐人亞太電視台

高齡化社會導致 獨居老人 數量不斷增加。因為缺乏照顧與外界互動, 獨居老人 猝死家中並不少見,很多人都是直到屍體腐爛散發出惡臭才被發現。 日本 的電力公司帳 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#61.日本長期照顧制度與老人福利服務考察

日本老年人口比例 已達26%,高齡者早已形成了一個龐大的族群,. 日本自1970 年即已進入高齡化的 ... 子高齡化、介護支援評估、獨居或高齡夫妻同住及失智症人數增加等. 於 rdnet.taichung.gov.tw -

#62.日本老人孤獨死血的氣味撲鼻特殊清潔員:窗戶有許多小蟲可能 ...

日本 人口老化問題嚴峻,導致「孤獨死」情況不斷上升,不少獨居老人陳屍家中一段時間才會被發現已經死亡。日本「Nli基礎研究所」(ニッセイ基礎研究 ... 於 topick.hket.com -

#63.以瑞典為首,獨居人口逾6成!當我們老了只能獨居

身心保養法☀老人☀許多先進國家的獨居人口都在增加,意味著獨居世代的來臨 ... 六成,而美國、芬蘭、日本緊隨在後,這些獨居人口包括越來越多比例的 ... 於 lohas.edh.tw -

#64.銀髮族26.7% 獨居者32.5% 皆創日本新高- 國際- 自由時報電子報

相對於老年人口增加,未滿十五歲人口為一千五百八十六萬人,佔總人口比率為十二.七%,也是世界最低水準,顯示日本少子高齡化情況加劇。 於 news.ltn.com.tw -

#65.獨居時代居家健康醫療產品受重視

台灣在1985年獨居戶比重為4.7%,到2014年比例已達11.9%, ... 為降低被監視性,日本民政部門與自來水公司合作,在水表加裝電子指示器,記錄老人日常用 ... 於 mic.iii.org.tw -

#66.日本高齡化社會

6%,正式進入日本高齡化的社會有許多隱憂,二一五年統計,獨居老人多達六 ... 架構迅速老化,現在就連日本國內老年人口比例最低的縣市沖繩也失守了! 於 teammedical.it -

#67.長期照顧十年計畫2.0 (106~115 年)

2018 年進入高齡社會,老年人口比率將達14.5%(343.4 萬人);2026. 年邁入超高齡社會,老年人口比率將 ... 而日本則是以失能老人為主,另再擴大涵括失智及獨居老人. 於 www.mohw.gov.tw -

#68.專門處理「獨居者死亡現場」,清潔人員把所見做成「模型 ...

「孤獨死」(Kodokushi, lonely death)這個名詞近年來在日本討論度相當高,屬於高齡化社會的日本,獨居老人的人數逐年升高,光是2015年統計,日本人口中有1/4都是65歲 ... 於 ezvivi3.com -

#69.第四章房市與人口:台灣與日本的經驗

體經濟的角度,提出日本與台灣的相似與相異之處,供作對房市影響的評析 ... 台灣老人比率在 ... (2016) 台灣人口大震盪,同樣指出台灣獨居老人的現象越來越多。 於 www.ncscre.nccu.edu.tw -

#70.60兆元變死錢!日本失智困境預告高齡社會悲歌 - 東森財經新聞

日本 民間智庫推估,到了2030年度,因高齡者患上失智症而遭凍結的資產將達到215兆 ... 為獨居長輩圓夢,老盟圓夢天使募集(圖: 老人福利聯盟提供). 於 fnc.ebc.net.tw -

#71.台灣步入日本“孤獨死”後塵?<上>

人口老化、老人福利、居家照護、行動障礙的問題一直以來都是日本、台灣等 ... 像是2011年全日本就有15603名孤獨死老人;在台灣,獨居老人中就有26%為 ... 於 fonglong116.pixnet.net -

#72.「孤獨死」清潔公司興起日本高齡化商機令人心酸| 世界民報

日本 社會高齡化嚴重,整個家庭成員的結構也跟著逐漸改變。獨居無人照顧老人的比例漸趨增高,獨自死在家中卻沒人發現的「孤獨死(kodokushi)」現象也 ... 於 www.worldpeoplenews.com -

#73.樂在80後酷老時代來了 - Schroders

《遠見》越洋採訪日本第一長壽的長野縣、老人長照比例最低的和光市,剖析他們成功抗老的 ... 李光廷說,北海道有不少獨居長者,因為有天天到訪的社區志工而不孤單。 於 www.schroders.com -

#74.獨居老人不好嗎?對我而言,孤獨死是「有尊嚴的死去」

在小家庭當道的現今日本社會,鮮少有子女與父母同住,愈來愈多父母不希望自己成為子女的負擔,這是許多人希望的形式,也蘊含尊重個人自由的意志。 於 www.ilong-termcare.com -

#75.日本的空巢文化與獨居青年,不僅孤獨而且生活無望 - 人人焦點

然而即使如此,日本依舊有上百萬年輕人,選擇了獨自一個人,日本近年來出生率持續下滑,而且老年人口持續上升,可以說老齡化已經成爲了日本的不可言之之痛 ... 於 ppfocus.com -

#76.日本獨居老人死亡12年無人知曉, 發現時沒想到已變成一堆......

甚至在東京這樣的超級都市中, 覺得自己將“孤獨死”的老人比例達到45%。 2012年4月, 日本茨城 ... 於 happytify.cc -

#77.日本WACON.公司為獨居老人開發遠距看護服務,利用感測器 ...

世界人口加速老化,老人獨居的情形也越來越為普遍,如何打造年長者的居家安全,並隨時關照長者突如其來的身體變化是一大課題。日本福岡的WACON.公司,為防止獨居老人 ... 於 tnst.org.tw -

#78.藝人猝逝1/「獨居死亡」非銀髮專利統計發現「獨身中年死 ...

藝人羅霈穎、小鬼黃鴻升先後猝死家中震驚社會,有關「獨居死亡」的話題 ... 據《東洋經濟》報導,日本一年約3萬人孤獨死,一般印象都以為是老人「孤獨 ... 於 www.ctwant.com -

#79.孤獨與高齡化人口 - 揚生慈善基金會

「孤獨老化」意謂未來將有許多高齡人口,因處於獨居、缺乏社會關係連結的境況之中, ... 日本高齡獨居者更易陷入經濟短缺,只能仰賴社會福利救濟渡日的下流老人(註)。 於 www.ysfoundation.org.tw -

#80.2020年,台灣300萬戶將面臨孤獨死危機!子女離開身邊的世代

日本 以處理、清潔往生多日者的「特殊清掃」工作,這幾年的工作量不斷 ... 各縣市政府必須要介入服務,例如針對獨居老人列冊,可以進行送餐、關懷等 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#81.…日本高齡化社會老人福利問題之研究… - 社區發展季刊

改為免費之「老人醫療支給制度」'並提出「獨居老人及身體衰弱老人對策」. 、福利機構的擴充等等。 三、重整期. 受到石油危機的衝擊,日本經濟進入低成長期,為減少財政 ... 於 cdj.sfaa.gov.tw -

#82.我國人口老化及家戶結構變遷下之高齡福利政策方向

準,65 歲以上老年人口比率達7.1%(149 萬. 801 人),至今,老年人口比率 ... 高齡社會」之速度,日本、德國、義大利分 ... 老人獨居的情形也越趨普遍,根據106 年老. 於 ws.ndc.gov.tw -

#83.台中市老人獨居心理狀態與救援系統關連性探討

隨著老年人口數量與比例逐年上升,人口老化的概念於我國社會福利施政. 上,逐年重要,尤其是獨居的老年人口。根據行政院國家發展委員會(2016)1出版之. 「中華民國人口推 ... 於 necis.nhu.edu.tw -

#84.孤獨死- 维基百科,自由的百科全书

孤獨死(日语:孤独死)是指獨居者在自家過世後,由於鮮于與外界和家人互動,經過一段時間才被發現的事件。又稱作「獨居死」或「無緣死」,在日本行政機關習慣稱 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#85.日本有價「長照力」, 柯P、黃健庭超有感

武藏野市的高齡老化率雖然不高,幾乎等同於日本平均的二二%,但六十五歲以上的獨居長者卻占高齡人口總數的四分之一。松下玲子表示,日本有長照保險,會 ... 於 blog.hamibook.com.tw -

#86.65歲人口超過1/4!日高齡化、單身獨居再創新高

初步統計,全日本六十五歲以上老人為三千三百四十二萬人,佔全國人口的的二十六.七%,創下日本新高紀錄,也是連續第三次創世界最高紀錄。相對於老年人口 ... 於 kairos.news -

#87.揭秘日本人口老齡化的特徵「孤獨死」 - GetIt01

另一份資料顯示,截至去年9月,日本65歲以上老人達3514萬,佔總人口的比例達25% ... 日本創造出來的術語,該詞在2006年正式被載入新版《廣辭苑》,特指那些在獨居生活 ... 於 www.getit01.com -

#88.有錢有孩子,仍可能孤獨死?命案現場清潔師盧拉拉:少囤物品

根據衛福部所發布的老人狀況調查,台灣65歲以上人口中,獨居比例高達8.97%。在可預見的未來,一個人死亡的「孤獨死」事件,將愈來愈普遍。 在日本, ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#89.從「孤獨死」看日本獨居高齡者服務

東京都各區居民有兩成左右為65歲以上的高齡人口,近10年來,據東京都廳統計,平均每年發生5000多宗65歲以上獨居老人獨自死於家中的個案。為了防止「孤獨死 ... 於 bongchhi.frontier.org.tw -

#90.〈財經主筆室〉2025年超高齡社會將臨台灣老人經濟商機抓到 ...

日本 是全球人口老齡化最嚴重的國家,65歲以上人口比例達27%,排名世界第一, ... 台灣人口在去年邁入負成長、2025年又將進入超高齡社會,未來台灣獨居 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#91.同為人口老化,日本每小時3人孤獨死,台灣做好準備了?

日前國內藝人羅霈穎在家中猝死事件,引發國人對於「孤獨死」的熱烈討論:已非獨居老人的專利,單身且獨居的青壯年族群也需特別留意! 於 money.udn.com -

#92.高齡化,日本獨居老人的悲哀 - 草根影響力新視野

草根影響力新視野琪拉編譯日本人口連續八年都是負成長,早就步入高齡化的社會。儘管日本的長期照顧已經是個成熟的產業,許多老人都會居住在政府提供的 ... 於 grinews.com -

#93.有片/高齡化持續加劇! 獨居老人宅「10年翻倍」

人口結構老化,還得加上大環境的牽動,而在新冠疫情無情衝擊下,持續膨脹的銀髮住宅市場,也再添另類新兵。 記者陳文越:「這一棟大樓它其實原本是一般 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#94.從「養小孩」到「養父母」的長照時代,希望台灣不會是下一個 ...

日本 目前有超過600萬的老人亟需長照支援(*7),但人力資源、照護機構、以及經費的問題,導致有些獨居老人、夫妻淪為「長照難民」,「下流老人」的 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#95.面臨孤獨死,台南獨老增加冠六都

鄰近的日本已成為世界上老齡化趨勢最快的國家之一,獨居者在自家過世後, ... 萬人,但65歲以上老年人口每年以至少1萬人的速度增加,快速邁向高齡化。 於 www.sunnyswa.org.tw -

#96.老人居住安排概況 - 行政院主計總處

我國為2002 年,日本、美國為2000. 年,其餘國家為1990~2000 年不等。 附註:大洋洲資料收集未及標準,不予推估。 三、獨居老人之社經人口特質. 於 www.dgbas.gov.tw