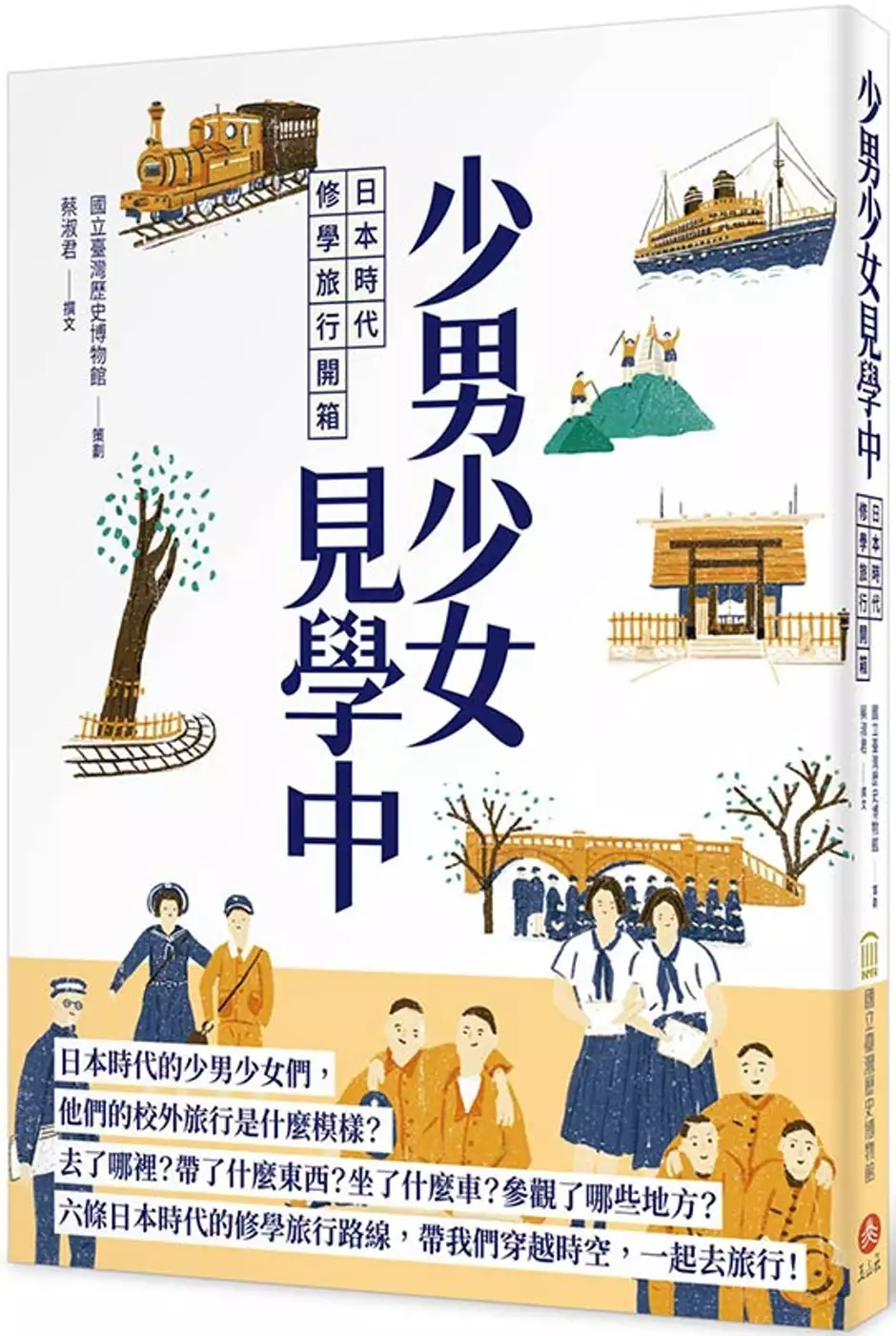

日月潭發電的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦國立臺灣歷史博物館,蔡淑君寫的 少男少女見學中:日本時代修學旅行開箱 和鄧相揚的 台灣的心臟都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日月潭大草原旱象持續!再不下雨將停止發電,民生供水優先也說明:大觀電廠廠長劉演鎮表示,日月潭不同於其他電廠,兼具儲水、抽蓄發電、觀光等功能,目前水位維持在736.3公尺,蓄水率降到33.88 %,即使不配合發電, ...

這兩本書分別來自玉山社 和交通部觀光局日月潭國家風景區管理處所出版 。

國立臺灣師範大學 臺灣史研究所 張素玢所指導 劉芷瑋的 交通、人流、物流-日月潭水力發電工程對於水里地區的影響(1919-1945) (2016),提出日月潭發電關鍵因素是什麼,來自於日月潭、水力發電工程、水里、水庫移民、勞工、集集線鐵道、物流、邵族。

而第二篇論文國立高雄師範大學 地理學系 吳育臻 博士所指導 藍文瑩的 集集與水里市街中地地位的消長—從位置與產業變遷的解釋 (2014),提出因為有 集集、水里、位置、產業變遷的重點而找出了 日月潭發電的解答。

最後網站台灣水力發電重鎮探祕明潭電廠! - 華視新聞網則補充:政府宣示2025年邁向非核家園,勢必要找到更多核能以外的發電方式穩定供電。位於日月潭的明潭電廠,是世界上少數幾座巨型抽蓄水力發電廠,可以把水力變 ...

少男少女見學中:日本時代修學旅行開箱

為了解決日月潭發電 的問題,作者國立臺灣歷史博物館,蔡淑君 這樣論述:

日本時代的少男少女們, 他們的校外旅行是什麼模樣? 去了哪裡?帶了什麼東西?坐了什麼車?參觀了哪些地方? 讓我們一起穿越時空,回到那些年的修學旅行記憶中。 在求學的過程中,不論是校外教學、隔宿露營、夏令營、畢業旅行,經常都讓學生們十分期待,也為校園生活增添難忘的回憶。而這些珍貴的旅行經驗,更經常是畢業紀念冊內容的一部分。 國立臺灣歷史博物館收藏了許多日治時代的畢業紀念冊,珍貴的影像一頁一頁記錄著學生時期最美好的校園生活記憶:遠足、登山、旅行、海水浴等。其中的旅行,主要是指修學旅行,類似於現今的校外教學旅行,由於是大家一起進行長時間的旅行,最令人難忘。 《少

男少女見學中——日本時代修學旅行開箱》運用這些畢業紀念冊中的照片,搭配其他文獻史料與當今研究成果,呈現九十餘年前校外教學旅行的樣貌。從旭小學校的始政四十年博覽會各地主題旅遊、永樂公學校的農林產業見學、臺中第一師範環島一周全記錄、靜修女學校的中南部之旅、嘉義農林學校的澎湖之旅,到臺南第二高女的日本遊,這些修學旅行路線的背後,各有其脈絡與資訊,也傳達不同的政策與教學需求。 除了呈現少男少女的過人體力(有些路線的景點密集度讓人驚嘆與驚嚇),和跨越時空的青春記憶,路線中的部分景點,如赤崁樓、鵝鑾鼻燈塔、阿里山神木、日月潭、礁溪溫泉、知本溫泉等,至今依然是熱門景點。讀者在更加貼近前人校園生活之餘,

也可以按書再次走過這些路線、景點,感受穿越時空的樂趣。同時,也能從當時流傳下來的旅行心得,感受少男少女們在見學途中的青春印記。 本書特色 1.六條日本時代修學旅行路線首度公開。 2.從起源到詳細路線、景點趣聞,完整呈現日本時代的修學旅行樣貌,也看見當時的臺灣風土與人文,以及與現在的連結。 3.運用臺灣歷史博物館館藏的畢業紀念冊與相關文獻、研究,以淺顯易懂、生活化的文字,搭配趣味、親切的路線圖、插圖,全書讀來宛如跟著重新走過一遍這些路線。

日月潭發電進入發燒排行的影片

#資訊錯誤更正

#留言處有正確資訊更正

這座只是排水而已。並非用來發電,發電是另外一個,那個孔是無法看到,不過可以知道確切位置,位置在靠近向山遊客中心前端500公尺的轉彎處,水面上有一排的浮標,用來擋住小舟遊艇進入,以免被吸入。

交通、人流、物流-日月潭水力發電工程對於水里地區的影響(1919-1945)

為了解決日月潭發電 的問題,作者劉芷瑋 這樣論述:

日月潭水力發電工程從1919年開始建設,期間經歷停工又復工,前後共花費15 年之久,終於在1934年竣工。完工後為亞洲最大水力發電設,對於臺灣電力發展具有重大意義,對工程所在地「水里地區」更有多方面的影響。本文分三個主要議題:交通、人流、物流,加以探討。在交通方面:1919年工程初期,為了更有效運輸建材與物資,臺灣電力株式會社建立多樣的運輸系統:包含二水到外車埕的鐵道(今集集線鐵道);連接水社到司馬按、東埔(今埔里鎮水頭里)地區的電氣軌道;因應地勢高低若差的外車埕到水社與東埔到武界的兩條索道,另外也利用臺灣製糖株式會社的輕便軌道運送物資到魚池,再改由電氣軌道轉運;人員則以步行方式從東埔抵達到

武界工區。之後使水里地區進入現代化的交通模式,帶動人口與物產的運輸。在「人流」方面:工程帶來的人流有兩類,水庫移民與勞工的進入。1934年工程竣工後日月潭水位開始上升,影響生活在日月潭周邊的邵族人與漢人,臺灣總督府將邵族人安置於卜吉(今伊達邵),並禁止與漢人混居;另又將漢人遷移到田中、拔社埔(今水里鄉民和村)、埔里等地。日月潭水力發電工程龐大,需要許多人力來完成,承包商招攬眾多勞工,卻也延伸出生活環境與待遇不佳的問題。另外臺灣電力株式會社也為員工建立宿舍區形成社宅聚落,並將宗教信仰帶入其中。大量人口進入工區,帶動地方的商業發展,在交通不便的沿山地區,商業模式主要以旅館業與運送業為主,使小運送業

蓬勃發展。而水里地區的物產:樟腦、香蕉、木材、糖,主要藉由當年因日月潭發電工程所建立的集集線鐵道,向外運送出去,帶動了「物流」。另外登新高山者與前往日月潭觀光客,都必須乘坐集集線鐵道抵達水裡坑,再轉搭其他交通工具前往目的地;使水裡坑成為重要的轉運站。日月潭水力發電工程對於水里地區的影響,除了日月潭水位上升造成的「水庫移民」,主要為1919年所建設的交通-集集線鐵道,帶動「人流」、「物流」與商業發展;日月潭第一與第二發電所設置在水裡坑,再加上其地理位置為重要轉運點,使水裡坑1942年被納入都市計畫範圍,戰後發展興盛,並從集集行政區獨立出來成立水里鄉,這可說是日月潭水力發電工程對水里的直接與間接影

響。

台灣的心臟

為了解決日月潭發電 的問題,作者鄧相揚 這樣論述:

日月潭位於台灣中心位置,早期扮演水力發電之重要角色,配合大觀發電廠日月潭發電廠之發電、抽蓄、形具台灣特有能源之舉像,並扮演台灣能源之提供基礎。

集集與水里市街中地地位的消長—從位置與產業變遷的解釋

為了解決日月潭發電 的問題,作者藍文瑩 這樣論述:

國立高雄師範大學地理學系研究所碩士論文摘要研究所別:地理研究所碩士班論文名稱:集集與水里市街中地地位的消長—從位置與產業變遷的解釋指導教授:吳育臻研究生:藍文瑩論文內容:共一冊,文13萬8千餘字,分五章13節,約以800餘字扼要說明。摘 要集集地區在光緒年間因樟腦業發展而興盛,以致大正9年(1920)新高郡役所與集集庄役場皆設於集集街,直到日治中期都是這一帶最高級的中地。日治中後期,為運輸日月潭水力發電工程所需之建材,而興建二水至門牌潭的鐵路(集集線鐵路的前身),然而日治末期集集的交通樞紐地位已被水里取代,因此本文欲從位置與產業活動來探討集集與水里的發展變遷。研究目的有三:1.釐清集集、水

里聚落中地位階的轉變,2.探討集集與水里的位置對兩地市街中地地位消長所扮演的角色,3.分析產業活動對集集與水里市街中地地位消長的影響。研究方法以整理和分析相關文獻資料、地圖比對,以及半結構型訪問法為主,以歸納分析集集和水里中心市街轉移的因素。清代集集與水里地區屬於漢番交界的沿山地帶,集集的位置位在西邊,水里相對在東邊,此位置的關係,影響清代漢人由西向東拓墾,集集的開墾較早於水里,此外,集集地區的地勢相對較低平,位於入山的孔道,因而成為漢人入山開墾的起點,早在乾隆45年(1780)即出現市街,成為漢番交易中心,做為一個停留點;隨著漢人逐漸往內山開拓,水里當時為進入埔裏社或通往東部後山的過路點。而

造成日治末期集集交通樞紐地位漸被水里取代的關鍵原因為,大正8年(1919)日月潭水力發電工程的建造,為水里帶入許多的工程師與工人,因為人口的進駐,帶動水里的發展,水里逐漸成為附近區域交通中心。戰後,由於臺灣的香蕉與外國香蕉競爭,同時民國60年(1971)臺灣農村的勞工外移,因此臺灣的香蕉逐漸沒落,集集賴以發展的經濟優勢消失,集集發展日漸沒落;另一方面,民國47年(1958)林業政策開放,為水里也帶入更多的人口,將水里市街的發展推到巔峰,其影響直到民國74年(1985)林業政策轉變為止。此外,民國70年代,臺灣電力公司在水里地區興建兩座抽蓄水力發電廠,透過人力的注入,因此維持水里市街將近30年(

民國47年至民國74年)的穩定發展;雖然民國80年代至今日以來,集集致力推動觀光業,成為假日遊客的停留點,相對水里則較少遊客進入,然而就兩地市街發展而言,水里市街的中地等級仍高於集集市街。關鍵詞:集集、水里、位置、產業變遷

想知道日月潭發電更多一定要看下面主題

日月潭發電的網路口碑排行榜

-

#1.日月潭發電水位大降遊艇擱淺 - 奇摩新聞

全台17日大停電,日月潭支援水力發電,明潭及大觀發電廠10部機組全開,導致水位遽然下降,遊艇在伊達邵碼頭靠不了岸,還有2艘遊艇擱淺、漁民回不了家 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#3.日月潭大草原旱象持續!再不下雨將停止發電,民生供水優先

大觀電廠廠長劉演鎮表示,日月潭不同於其他電廠,兼具儲水、抽蓄發電、觀光等功能,目前水位維持在736.3公尺,蓄水率降到33.88 %,即使不配合發電, ... 於 city.gvm.com.tw -

#4.台灣水力發電重鎮探祕明潭電廠! - 華視新聞網

政府宣示2025年邁向非核家園,勢必要找到更多核能以外的發電方式穩定供電。位於日月潭的明潭電廠,是世界上少數幾座巨型抽蓄水力發電廠,可以把水力變 ... 於 news.cts.com.tw -

#5.517停電 日月潭放水220萬噸補缺口居民怒:很快就沒電又沒水 ...

(更新:新增日月潭遊艇擱淺畫面) 興達電廠1號機昨天下午又故障跳機,台電以水力發電填補電量缺口,但大甲溪電廠因缺水2月,目前已停止發電, ... 於 tw.appledaily.com -

#6.日月潭水難題 - 環境資訊中心

這跟日月潭的任務有關。 很多人或許不知道,日月潭水庫除了是觀光景點,也肩負台灣水力發電的重要任務。日治時期日本人在濁水 ... 於 e-info.org.tw -

#7.發展與帝國邊陲: - 第 335 頁 - Google 圖書結果

事貢上 10 萬千瓦是以日月潭最大發電能力計算'以自然湖日月潭為工程預定地之時自動設定而來。田原本總督府為「為大型工業提供低廉之動力」,而找了「婁文以萬計之發電地 ... 於 books.google.com.tw -

#8.2022 大觀發電廠觀光景點推薦- 水里

前往水里旅遊時,別忘了參觀大觀發電廠這個熱門旅遊景點Expedia.com.tw 的大觀發電 ... 這家適合家庭入住的飯店位於魚池鄉的海濱步道區,距離水社遊客中心、日月潭和水 ... 於 www.expedia.com.tw -

#9.日月潭豬哥坪秘境景點探秘_發現大觀電廠 - JALife

日月潭 附近有個有趣的地名豬哥坪!因何得名?是豬哥多?或什麼原因取這個名字?!其實它是日月潭周邊開發比較少的地區,聽說還可以俯瞰有名的大觀發電廠, ... 於 jalife.cafe -

#10.日月潭發電水位大降遊艇擱淺 - 好房網News

明潭兼大觀發電廠廠長劉演鎮表示,因為興達電廠事故,大觀和明潭發電廠10部水力抽蓄發電機組全開,支援供應電力,當天放流的水量約30萬立方公尺,都儲存在 ... 於 news.housefun.com.tw -

#11.官灣三国武界風雲

日月潭 水力發電工程興工前三日月潭全影(照片. 提供,大批量版). 日月潭的水力發覺. 清光緒十四年(一八八八),台灣巡. 劉銘傳首先在台北府城內使用蒸汽機. 發電點亮電燈, ... 於 www.tri.org.tw -

#12.登入下載全文 - tku

Title (in Chinese), 領台期間日月潭水力發電建設工程-以鹿島組為中心-. Title (in English), The construction of the Sun Moon Lake hydraulic power plant during ... 於 etds.lib.tku.edu.tw -

#13.水情不佳》德基電廠停擺日月潭水力發電估撐到6月

另一重要水力發電為濁水溪流域的日月潭抽蓄發電,目前水位約七三六公尺,而最低可發電的水位為七三二公尺,雖僅剩四公尺,但台電表示,下游用水已有管制, ... 於 ec.ltn.com.tw -

#14.再發現。動感日月潭! - 【大觀發電廠】 大家知道 ... - Facebook

【大觀發電廠】⚡ 大家知道日月潭白天與夜晚的水位會不一樣嗎? 一起來看看日月潭水力發電的小知識 ... 於 zh-hk.facebook.com -

#15.日月潭水力發電系統+MLD台鋁(日本アルミニウム株式會社)=零 ...

但台灣的發電量,在1934年,日月潭水利電氣工程第一發電所(10萬千瓦),這是當時亞洲最大發電所,完工後,而1937又完成第二發電所4.5萬千瓦,這猶如吃了大 ... 於 fengyi22.pixnet.net -

#16.物流-日月潭水力發電工程對於水里地區的影響(1919-1945)

Keywords: 日月潭水力發電工程水里水庫移民勞工集集線鐵道物流邵族. Sun Moon Lake Hydroelectric power plant construction. Shuili Reservoir immigrants 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#17.日月潭水力發電及水庫分布 - SYA(賽亞)的旅遊部落格

抽蓄式水力發電:將低價值的電力轉換為高價值的電力。運作的原理為,利用核能電廠及火力發電系統離峰時間(深夜)剩餘的電力,從下池將白天發電存水抽 ... 於 sya.tw -

#18.日月潭水力電氣工事- 维基百科,自由的百科全书

台灣電力株式會社成立後,日月潭水力發電工程成為首要工作。為了進行日月潭水力發電計畫,先進行北山坑發電所之建設,利用埔里盆地西緣觀音 ... 於 zh.wikipedia.org -

#19.【產業遺產】日月潭第一發電所初探 - 時光土場

日月潭 的水力發電計畫是利用日月潭和水里溪溪谷之間330公尺的落差進行發電,同時在濁水溪更上游的武界興建水壩和引水隧道,好增加日月潭的水量和湖面高, ... 於 milkyrailway.blogspot.com -

#20.19. 日月潭的水力發電,主要利用哪一河流的河水?ˉ(A)淡水河 ...

日月潭 的水力發電,主要利用哪一河流的河水?ˉ (A)淡水河 (B)大安溪 (C) 濁水溪 (D)曾文溪。 編輯私有筆記及自訂標籤. 國中◇社會- 103 年- 臺灣的自然環境01-06 水文- ... 於 yamol.tw -

#21.車埕、日月潭開始水力發電的故事– 台灣背包火車環島遊

整個日月潭水力發電計畫的構想是利用天然湖泊的日月潭為貯水湖,用海拔720公尺高之日月潭貯水,配水到海拔低很多的水里溪, 利用位能來發電。最後選擇了 ... 於 www.backpackerwebs.com -

#22.興達跳機日月潭水力發電支援台電:無浪費水資源 - 中央社

日月潭 水庫管理單位台電公司大觀發電廠表示,因應調度需求,日月潭水昨天以抽蓄發電方式放到明湖、明潭下池,昨晚約8時這2個下池都蓄滿達約2000萬公噸, ... 於 www.cna.com.tw -

#23.遠渡來台的日本諸神: 日治時期的台灣神社田野踏查 - Google 圖書結果

水力發電 7 日月潭水力發電工程是在濁水溪的上游、武界堰堤(當時的姊妹原)附近設置取水口,將豐富的水淡引進位於海拔七百二十七公尺高的日月潭,使它成為貯水池, ... 於 books.google.com.tw -

#24.日月潭水力發電造就水里溪獨特景致

南投縣仁愛鄉武界部落不只有「一線天」祕境景點;作為日月潭水力發電工程之一部分,武界壩最大的功能,是為日月潭沉沙壩及引水道入水口, ... 於 www.merit-times.com -

#25.台灣電業百年淬鍊 - 台電月刊

1929年,台灣總督府土木部技師八田與一曾提出在大甲溪上游興建台灣最大水力發電水庫的構想。1934年日月潭水力發電工程即將完成,他在花蓮港召開水利大會後,帶領8名技師, ... 於 tpcjournal.taipower.com.tw -

#26.日月潭水庫

主要功能為供應大觀一廠、鉅工兩慣常水力發電廠及大觀二廠(明湖)、明潭抽蓄水力發電廠用水,並配合下游灌溉用水需求調節放水。 另並提供自來水公司作為魚池鄉、日月潭、 ... 於 cv.nctu.edu.tw -

#27.水里鄉大觀發電廠附近的飯店

每個房型都提供附淋浴設施、拖鞋、吹風機和免費盥洗用品的私人衛浴。 日月潭-讀好民宿Read Nice House B&B 每天早上供應歐陸式早餐。 如果住客想探索該地區,可以在附近 ... 於 www.booking.com -

#28.副總統出席「台電公司大觀發電廠80週年慶祝活動」

吳敦義副總統今(29)日上午前往南投縣水里鄉出席「台電公司大觀發電廠80週年慶祝 ... 名為日月潭第一發電所,民國8年日據時期,由臺灣電力株式會社推動日月潭水力發電 ... 於 www.president.gov.tw -

#29.經典雜誌 02月號 2017 第223期 - 第 34 頁 - Google 圖書結果

2 12 DAKUSUI RIVER 13 百年日月潭 2 0 1 日月潭原為全台最大天然湖泊, ... 三四年六月,日月潭第一發電所(今大觀電廠)終於完工,相關工事包括於武界建壩攔截濁水溪上游 ... 於 books.google.com.tw -

#30.日月潭發電水位大降遊艇擱淺- 地方新聞

全台17日大停電,日月潭支援水力發電,明潭及大觀發電廠10部機組全開,導致水位遽然下降,遊艇在伊達邵碼頭靠不了岸,還有2艘遊艇擱淺、漁民回不了家 ... 於 www.chinatimes.com -

#31.立方公尺噸

讚4,730.3% 曾文洩掉2座日月潭水庫量. ... 抄表實用度數立方公尺1~20度: 21~60度: 61~100度: 101度以上: 累進差17-10-2018 · 生質能發電概況與趨勢. 於 530718blog.laurencemoree.fr -

#32.連日降雨「水力」全開前2月發電量年增6成 - Rti 中央廣播電臺

近期雨量豐沛,全台水力發電量較去年同期大增逾63%,且大部分水力發電都24 ... 會全開」,但近來春雨綿綿,中北部水庫進帳豐沛,德基、霧社、日月潭、 ... 於 www.rti.org.tw -

#33.「日月潭水力電氣工事竣工記念鐘」 | 北投埔林炳炎

聚珍臺灣 日前刊出「1934年6月3日,日月潭水力發電廠工事完成」的貼文,收到網友Yuhton Chung分享家中珍貴寶物與老照片,是難得一見的「日月潭水力 ... 於 pylin.kaishao.idv.tw -

#34.影/號召更多人節電愛地球彰化縣政府與大葉大學合辦節電論壇

大葉大學在風力發電人才培育與太陽能研發技術皆積極投入。 ... 試辦成效良好「日月潭專用道」228連假續辦. 2022-02-22 20:04:04 ... 於 www.watchmedia01.com -

#35.【南投明潭發電廠】台灣秘境必去景點,風景迷人的小阿爾卑斯山

為了興建日月潭水力發電工程,台灣電力株式會社在今南投縣國姓鄉北山村建立小型水力發電廠,利用埔里盆地西緣觀音山下南港溪溪水,興建攔水堤堰與壓力鋼管 ... 於 bagleliu.pixnet.net -

#36.日月潭水力發電計畫

日月潭 水力發電計畫. 文.圖片提供/李文彬(臺灣電力公司再生能源處副處長). 發電計畫. 20世紀初,臺灣在日本殖民統治. 下,市街逐步供應電燈照明,民間電燈需. 於 www.ntl.edu.tw -

#37.德基蓄水率20% 恢復發電水位| 水庫| 中部| 日月潭

大甲溪發電廠表示,德基水庫水位目前已來到取水發電的最低水位,是否重啟發電遵照水利署指示。 日月潭距滿水位僅剩4公尺. 近期日月潭與山區集水區都有降雨 ... 於 www.epochtimes.com -

#38.日月潭第一水力發電所| 臺灣電廠百年文史地圖

簡要介紹: 現為大觀一廠,隸屬大觀發電廠。 二戰後,時任台電機電處處長孫運璿在日籍技術人員協助下 ... 於 map.net.tw -

#39.臺灣水力發電 - Beijng

水力發電是臺灣最主要的自產能源,也是臺灣最早開發運用的再生能源。 ... 臺灣面臨史上最嚴峻的旱災,全臺最大水力發電設施日月潭水庫露出大面積龜裂的潭底。 於 www.beijngnst.co -

#40.兼具發電與觀光日月潭功能大

台電大觀發電廠副廠長張天瑞說,第一次石油危機後,為避免國際石油價格上揚衝擊,阻礙經濟發展,開始規劃興建核一、二及興達燃煤電廠,依當時能源價格,若在深夜離峰用 ... 於 pge.pthg.gov.tw -

#41.高屏連續七天只有一天是空品黃燈環團批「空污緊急防制辦法 ...

... 春現保育類「野鵐」、瑞典推減塑新政、非洲最大水力發電啟用2022/02/21 ... 安環境】日月潭「水怪」疑為外來種寬鰭鰻、美西嚴重乾旱、南極洲植物 ... 於 times.hinet.net -

#42.野地旅0736:日月潭水力電氣工事系統[南投埔里、魚池、水里]

大正八年(1919)首先開始規劃興建北山坑水力發電所(即今日的明潭發電廠北山機組),建成之後,北山坑所發的電,就成為日月潭水力電氣工事興建的能源 ... 於 theericel.blogspot.com -

#43.明潭電廠 - 日月潭觀光旅遊網

為國內第二座抽蓄發電工程,也是台灣有史以來最大的水力發電工程,以日月潭為上池,明潭水庫為下池,1987年9月興工,1993年至1994年間六部機組陸續商轉,係利用380公尺的 ... 於 www.sunmoonlake.gov.tw -

#44.(RF)功能驗証示範書籍 - Google 圖書結果

日本戰敗,由中華民國國民政府接管臺灣後,於1946年成立臺灣電力公司,並隨後修復電廠恢復供電,1948年10月改名為大觀發電廠。歷年變革 1970年,日月潭定為風景區,1990年8月 ... 於 books.google.com.tw -

#45.法規內容-日月潭水庫運用要點 - 經濟部主管法規查詢系統

第 一 章 總則一 經濟部為調蓄日月潭水庫 (以下簡稱本水庫) 水量以供發電並配合觀 光、民生用水及灌溉等多目標運用,特訂定本要點。 二 本水庫以台灣電力股份有限公司 ... 於 law.moea.gov.tw -

#46.日月潭水庫清淤新作法!全台首創水力發電排砂 - 民視新聞

日月潭 水庫營運已經80多年,因為長年取水導致淤積,為了防止淤積擴大,影響蓄水,還有觀光客的觀感,台電正在進行低濃度混水發電兼排砂測試, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#47.日治時期繪葉書· 日月潭水力發電所日月潭ノ風光

日月潭 位於新高郡魚池庄,從水里坐巴士大約六十分鐘可抵達,是臺灣唯一的山中湖 ... 日月潭水力發電廠自大正八年(1919年)開始動工,經歷十六年的工期,於昭和昭和9 ... 於 dl.lib.ntu.edu.tw -

#48.結合發電、民生及觀光於一身的日月潭水庫

日月潭 水庫是全臺灣最複雜的水力發電系統,主要由臺灣電力公司大觀發電廠與明潭發電廠管理使用,其中明潭發電廠目前仍是臺灣最大的抽蓄水力發電廠, ... 於 epaper.wra.gov.tw -

#49.金門新湖漁港新體驗探索神秘地下碼頭。夜訪藍眼淚 - 新頭條

見證日月潭65年奇景涵碧樓推客製化行程. 旅遊中心/南投報導以發電為主的日月潭,儘管今年雨水減少而水位下降,卻多出了平時難得看到的獨特風貌,… 於 www.thehubnews.net -

#50.改變臺灣的日本人系列:點亮臺灣全島的日本人——松木幹一郎

以觀光聞名的日月潭,其實也是重要的發電用水庫臺灣最大的湖泊,位於臺灣中部的南投縣,北側呈圓形,南側則是彎月… 於 www.nippon.com -

#51.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

日月潭 水力發電工程始於大正8年(1919),由官民合資興建。昭和元年(1926)12月時,曾中止工事,至昭和6年(1931)工事再興,昭和9年(1934)竣工,並開始送電。門牌潭發電所 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#52.日月潭大觀發電廠歡迎參觀 - 台灣民眾電子報

【本報記者張俊夫報導】日月潭白天和夜晚水位不一樣,那是因為抽蓄潭水供水力發電的緣故。 再發現。動感日月潭!交通部觀光局日月潭國家風景區管理 ... 於 www.allnews.tw -

#53.日月潭,傳說的薈萃之地- PanSci 泛科學

日月潭 水力發電工程. 1934 年,日月潭第一發電所完工,第二發電所也在不久後完工,這是對臺灣影響非常深遠的 ... 於 pansci.asia -

#54.臺灣市街電車夢 - Google 圖書結果

... 1936 國立臺灣圖書館金瓜石嶺山本山六坑電氣軌道《臺灣電力展望》 1938 國立臺灣圖書館日月潭水電工事沿革《日月潭發電事業/大要》 1934 國立臺灣圖書館日月潭水力 ... 於 books.google.com.tw -

#55.大葉大學攜手合辦節電論壇號召節電愛地球 - 蕃新聞

... 發電人才培育與太陽能研發技術皆積極投入。為響應彰化縣政府推動節能減碳,大葉大學協助辦理「彰化縣節電夥伴節能治理與推廣計畫節電論壇」,論壇 ... 於 n.yam.com -

#56.日月潭水力發電工程台灣電力株式會社的最大成就 - 建築人

最近,由台灣電力公司所管理的日月潭水力發電工程與霧社大壩,雙雙獲選為「十大土木史蹟」,而這兩項工程,便是在台灣電力株式會社的主持下完成。 於 bbs.archi.sdnl.org -

#57.水力發電大觀發電廠區域別 - 能源場域踏查

白天尖峰用電時段大觀二廠(又稱「明湖抽蓄水力發電廠」,為臺灣第一座抽蓄水力發電廠)及明潭電廠發電後尾水分別蓄存在下池明湖水庫與明潭水庫,夜間再利用離峰電力抽取 ... 於 www.energyedu.tw -

#58.日月潭有個神秘黑洞,讓它一生不用洩洪?豪雨狂炸也不怕 ...

1919年,日本政府組織起「台灣電力株式會社」,並啟動「日月潭水力發電工程」。當時,他們開鑿長達15公里的人工引水道,把南投武界的溪水送到日月潭, ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#59.漫談台灣電業的前世今生(二)-【前世篇(2)】

日月潭 水力發電工程(第一發電所)自大正8(1919)年開工至昭和9(1934)年完工歷經15年星霜,根據台灣電力會社「日月潭水電工事沿革」共分為起工(開工)、 ... 於 gordoncheng.wordpress.com -

#60.【缺水也缺電】日月潭水位下降大觀、明潭電廠恐無法抽水發電

缺水也會缺電!日月潭因水位下降,使得大觀、明潭電廠恐出現史上第一次無法抽水發電的情形。台電水力發電一... 於 www.upmedia.mg -

#61.1934/6/3 日月潭水力發電廠工事完成 - 台灣回憶探險團

日月潭 水力發電廠總發電量14萬3500瓩,為當時亞洲第一大發電所,在源源不絕無污染能源的挹注下,臺灣全島電力供應無虞,對臺灣工業化有決定性的影響,過剩 ... 於 www.twmemory.org -

#62.日月潭水力電廠可4分鐘緊急發電10部機組歲修完畢備載 - 聯合報

又是晴朗高溫的一天,上周受興達電廠事故影響,全台一度發生全省分區大停電,台電表示,日月潭水庫的大觀、明潭2座水力發電廠,... 於 udn.com -

#63.法規名稱: 日月潭水庫運用要點

第一章總則一、經濟部為調蓄日月潭水庫(以下簡稱本水庫)水量以供發電並配合觀光、民生用水及灌溉等多目標運用,特訂定本要點。 於 www.rootlaw.com.tw -

#64.新店溪桂山、軟橋電廠 - 日月同輝

桂山電廠(新龜山): 1939 年6 月台灣電力株式會社開始興建「新龜山發電 ... 桂山壩與桂山電廠相對位置圖:桂山水力發電工程在日治時期係於南勢溪與桶後溪合流點下游1 ... 於 www.yy.idv.tw -

#65.【日月潭我家的6】八田與一設計日月潭電廠曾供全台2/3電力

本刊調查,日治時期的「日月潭水力電氣工事」,1917年由總督府技師八田與一設計,是1930年代台灣最大的水力發電計畫,由台電的前身「台灣電力株式會社」 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#66.815大停電大觀.明潭水力電廠緊急救援 - 公視新聞網

815全台大跳電,日月潭水力發電成了最重要的救援電力,日月潭大觀一二廠,還有明潭發電廠,同步緊急發電,因為兩個廠也拿日月潭650萬噸的水, ... 於 news.pts.org.tw -

#67.《日月潭水力發電工事寫真帖》封面 - | 開放博物館

《日月潭水力發電工事寫真帖》封面 · 詳細資料 · 相關藏品. 於 openmuseum.tw -

#68.日月潭及武界壩-除了是觀光明珠,也有複雜水力發電系統

日月潭 水庫擁有全台最複雜的水力發電系統。現在有武界隧道、新武界隧道兩個進水口,有三個出水口,分別送往大觀一廠(慣常水力電廠 ... 於 www.wra04.gov.tw -

#69.臺灣電力株式會社社長松木幹一郎巡視日月潭第二發電所工程

3.松木幹一郎(1871-1939)是日本愛媛縣人,西元1930年就任臺灣電力株式會社社長,任內完成日月潭水力發電計畫工程,有「臺灣電力之父」的稱號。1939年於社長任內去世。 於 collections.nmth.gov.tw -

#70.台灣舊鐵道散步地圖 - Google 圖書結果

有流出的河流,因此除了興建發電所,為了增加水量,整個工程還包括水社壩、頭社壩以及武界壩、武界隧道。其中武界隧道長達15 公里,將濁水溪上游水源引入日月潭。 於 books.google.com.tw -

#71.全台最大儲能電池在日月潭,水情使缺電更嚴峻 - 關鍵評論網

白天尖峰用電時段大觀二廠及明潭電廠發電後尾水分別蓄存在下池明湖水庫與明潭水庫,夜間再利用離峰電力抽取下池的水至日月潭上池蓄存位能,. 目前抽蓄水力 ... 於 www.thenewslens.com -

#72.日月潭發電所- 翰林雲端學院

西元1934 年日月潭水力發電工程完工,低廉的電力啟動了臺灣的工業化,肥料、酸鹼、氮氣、煉鋁等重化工業逐漸興起。 南進政策中,配合南洋提供的廉價農工原料,進行次級加工 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#73.缺水又缺電!大甲溪發電量大減46% 日月潭急放水補缺口

有關昨晚停電事件,台電表示,因興達電廠1號機跳機導致供電不足所致,日月潭也緊急放水,提供下游的大觀及明潭電廠的10台水力發電機組進行發電,滿載 ... 於 newtalk.tw -

#74.引水發電 - 國史館

濁水溪水力發電系統(1946-2015)館藏檔案文物精選展期:2019/12/23~ ... 來自日月潭第一水力發電所(即今日之大觀電廠);並序列從建造日月潭水庫到 ... 於 www.drnh.gov.tw -

#75.日月潭水力發電工程@ 大偉的隨想手記 - 隨意窩

日月潭 水力電氣工事,又稱為日月潭水力發電工程,是1930年代台灣最大的水力發電計畫,該計畫自1919年(大正八年)動工,中間歷經數次的停工與復工,於1934年(昭和九 ... 於 blog.xuite.net -

#76.日月潭的發展與水庫興建

發電 廠的建造―大觀發電廠,接著又有了大觀二廠的出現,電廠幫助了附近地區 ... 日治時期,日人為了興建發電廠,引濁水溪的上游溪水注入日月潭,將水位提高,. 於 www.shs.edu.tw -

#77.[南投水里].大觀電廠.車埕老街.集集線

民國九十年(2001),日月潭水力發電工程被台灣各工程建築學會評選為「台灣十大土木史蹟」。 大觀二廠,又稱「明湖抽蓄發電廠」,完工於民國七十四年( ... 於 www.tonyhuang39.com -

#78.最新消息- 缺水如何影響供電? 水力發電那些小而重要的事

有如「最大電池」 日月潭善用水力發電 堪比半座中火水力發電大致可分為「慣常水力」與「抽蓄水力」兩種類型,慣常水力發電後的尾水直接排至下游;抽蓄水力 ... 於 khenvedu.kcg.gov.tw -

#79.日月潭水力電氣工事 - 求真百科

日月潭 水力發電工程總共歷經15年的時間,經歷10位台灣總督,無論是發電廠工程、水社頭社兩堰堤工程,或是武界引水隧道工程,規模皆十分浩大 ... 於 factpedia.org -

#80.「38年來頭一遭」 日月潭夜間水力發電救援 - 東森新聞

815全台大停電,位於日月潭的「大觀電廠」緊急取用「日月潭水庫」的水,進行水力發電,提供支援。有台電人員說,工作38年第一次看見「大觀電廠」夜間水力發電, ... 於 news.ebc.net.tw -

#81.花現南投1日遊~暨大櫻姿盛綻、日月潭-高雄/台南出發

輕鬆玩台灣1日,免開車舟車勞累,說走就走☆精彩景點: 暨南大學櫻花林~台灣最美大學追櫻、大觀發電廠~全臺灣最有特色的水力發電系統☆派遣專業領隊隨團服務, ... 於 www.travel4u.com.tw -

#82.1934年6月3日,日月潭水力發電廠完工。 - 聚珍臺灣

建造日月潭水力發電廠的計畫,從1918年就開始了,經過許多波折甚至停工,最後在臺灣電力株式會社社長松木幹一郎策劃下,日月潭水力發電廠終於1934年6 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#83.日月潭發電所空襲被害寫真

日月潭發電 所空襲被害寫真 · 1944年10月13日:上午,艾塞克斯號與列克星頓號航艦出動TBM、SB2C 、 F6F,共同前往攻擊日月潭發電所。 · 1945年3月13日:美軍 ... 於 taiwanairpower.org -

#84.109.10.29TEPA明潭抽蓄水力參訪專題報導及學生參訪花絮 ...

目前再生能源正逐漸併入系統中,預定到114年將達24.2GW,屆時明潭抽蓄電廠的角色更行重要,整個儲能產業也將風聲水起,電廠兼具「發電」跟「儲能」的任務 ... 於 www.tepa108.org.tw -

#85.日月潭發電廠 - 中文百科知識

日月潭 省風景區,位於台灣南投縣魚池鄉,常態面積7.93平方公里,滿水位8.4平方公里,最大水深27米,湖面海拔748米,是台灣最大的天然湖泊,也是最多外... 於 www.easyatm.com.tw -

#86.木瓜溪立霧溪濁水溪水力電廠50年舊地重遊之旅(七)完結篇

七、日月潭水力發電廠舊地重遊; 7.1 武界(宿舍)經埔里到日月潭; 7.1.1 武界(宿舍)-台電興建的卓社隧道 ... 於 gordonchengfour.home.blog -

#87.全台5天2停電!日月潭放水發電救援水位大降釀2船擱淺

... 而低迷的水位陡降,昨晚8時一度跌破732公尺,導致大竹湖進水口和土仔亭半島間有2艘遊艇因來不及駛離而擱淺。 (日月潭,發電,停電,遊船,旱象,擱淺) 於 www.ettoday.net -

#88.明潭水力發電廠

號稱東南亞最大、全球第九大的環保抽蓄水力發電廠-明潭發電廠就位於南投名聞遐邇的日月潭西側的水里溪溪谷中。在1993年興建完成的明潭水庫,是利用水里溪河谷依地形而 ... 於 top.energypark.org.tw -

#89.大觀發電廠(日月潭第一發電所) - 亞洲產業文化資產資訊平臺

3年後,一個以日月潭為核心,利用濁水溪為水源的大規模調整池式水力發電興建計畫被規劃完成。為將天然湖泊日月潭修建成為能夠儲存大量發電用水的人工水庫,該計畫於日月潭 ... 於 anih.culture.tw