拾荒老人的故事的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莊聰吉寫的 角落微光:小鎮醫師的故事 和郭奎煥,南霄兒的 翻轉首爾:叛民城市議題漫遊都 可以從中找到所需的評價。

另外網站媒體露出 - 弘道老人福利基金會也說明:臺灣73歲拾荒阿嬤圓夢60年後重遊日月潭(中國新聞網) ... 情境,將幫秀美阿嬤製作一本生命故事書,把秀美阿嬤這一生的故事及遊日月潭的照片都放進故事書中,讓秀美阿嬤 ...

這兩本書分別來自佛光 和游擊文化所出版 。

國立暨南國際大學 東南亞學系 嚴智宏所指導 楊蔚齡的 柬埔寨僧院之教育扶貧及社會參與 (2021),提出拾荒老人的故事關鍵因素是什麼,來自於柬埔寨、僧院教育、教育扶貧、社會參與、嚴重特殊傳染性肺炎。

而第二篇論文實踐大學 家庭研究與兒童發展學系高齡家庭服務事業碩士在職專班 林金定所指導 王俐云的 中高齡街友身心健康與醫療利用情形初探 (2018),提出因為有 中高齡、街友、身心健康狀況、醫療服務使用的重點而找出了 拾荒老人的故事的解答。

最後網站拾荒老人紀錄片引觀眾思考根本問題則補充:不論氣候冷暖,您是否看過一些拾荒老人,他們街道上的垃圾桶裡努力地翻找空瓶子。他們付出勞力和時間,一個瓶子賺取微薄的五分錢,這些行為間接幫忙 ...

角落微光:小鎮醫師的故事

為了解決拾荒老人的故事 的問題,作者莊聰吉 這樣論述:

作者從小調皮搗蛋,逃學無數次,經過老師調教、父親棒喝、母親諄諄善誘,終於如願考上醫學院,當了醫師。為了環保,他撿垃圾,人稱「垃圾醫師」;為了助人,他在診間成立「愛心平台」。 他的生活智慧、行醫風格、待人處事、社會關懷,在人間溫煦發光。 數十年生活點滴小故事,是作者隨心而起、意盡而止的真情書寫。讀著,有飲清泉般的爽口和喜悅。本書內容包含他開業行醫及出外義診的點滴、醫病之間的種種溫馨故事。文字樸實無華,娓娓道來,觸動人心,帶給現代人,一種不同於以往的人生思考。

拾荒老人的故事進入發燒排行的影片

市面上的口罩量開始多,400元一盒的口罩似乎滯銷,但最低消費都要50元五個。區議員或小店以排隊形式派或賣口罩行動,不但上班族無法參與,身體殘障者、獨居老人、資訊不足的少數族裔等更加無能為力,他們的口罩「財富指標」可以是接近零,赤貧戶都不如。

民間組織「維修香港」的成員伍駿賢(阿賢)與一眾義工,逢周四都會在土瓜灣土家故事館集結。街坊十個廿個,海外朋友一盒兩盒、十盒二十盒的口罩送來,收到後義工團隊會再分裝成三個一包,接着以十多位義工分成巡邏小隊,派給有需要的人。阿賢表示:「外面區議員、機構或商店會用排隊形式售賣或派發,先到先得。我們的口罩數量不多,所以希望可以交到一些更加被忽略的弱勢社群手中。」他們主要尋找前線清潔工、拾荒者、無家者及少數族裔,有些小隊則會上樓找獨居長者、難民等隱蔽的基層人士。資源有限,他們每次最多只能派三至六個口罩,等新一批口罩來了又再分裝,令人人有罩戴,捱得一日得一日。做街站的義工奀仔說:「行動之初,看見垃圾站好些工友的口罩都用到起毛粒了。有婆婆怕我不信她沒口罩,翻開口罩展示裏面的紙巾,說她這樣用幾天了,豈不心痛。」

果籽 :http://as.appledaily.com

籽想旅行:http://travelseed.hk

健康蘋台: http://applehealth.com.hk

動物蘋台: http://applepetform.com

相關影片:

【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋:愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)

【香港蠔 足本版】流浮山白蠔收成要等三年半 天然生曬肥美金蠔日產僅50斤 即撈即食中環名人坊蜜餞金蠔 西貢六福酥炸生蠔 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/Fw653R1aQ6s)

【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)

【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店:呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)

【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)

#果籽 #口罩 #維修香港 #土家故事館 #李慧琼 #專題 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

柬埔寨僧院之教育扶貧及社會參與

為了解決拾荒老人的故事 的問題,作者楊蔚齡 這樣論述:

摘要本研究聚焦柬埔寨內戰後佛教寺院(僧院)的教育扶貧和社會參與。也就是在西元2020-2022 年「嚴重特殊傳染性肺炎」(COVID-19)肆虐全球期間, 本研究對柬埔寨基層社會存在的「僧院教育」系統進行觀察,分析僧侶如何跨越宗教界限,鞏固民族文化知識和社會傳承體系,發揮其對地方教育和社會實踐的影響力。柬埔寨佛教寺院長期受到殖民主義、共產主義和社會主義思想的牽制,不過僧侶們有自己的生存法源和邏輯,至今沒有受到上述意識形態的阻礙和改變。本文經由高棉族群的僧院文化機制,透過寺院舉辦各種節日慶典儀式、帶動民間的文化傳承、聚合族群內部情感,探討僧院傳統如何經由神話認知、圖騰象徵與生命哲思,療癒族群、

建構本土教育,辯證出高棉宗教哲思的社會性影響與教育扶貧論述。柬埔寨的僧院教育,長期跨越宗教界線的社會扶助作為,可提供二十一世紀多項災難下的地方創生思維。維護並增強地區性的草根教育能量,使之與西方主流倡導的教育概念相輔相成或互補,將有助於提升地方與區域擴展生機,更是地球共生的重要參考。

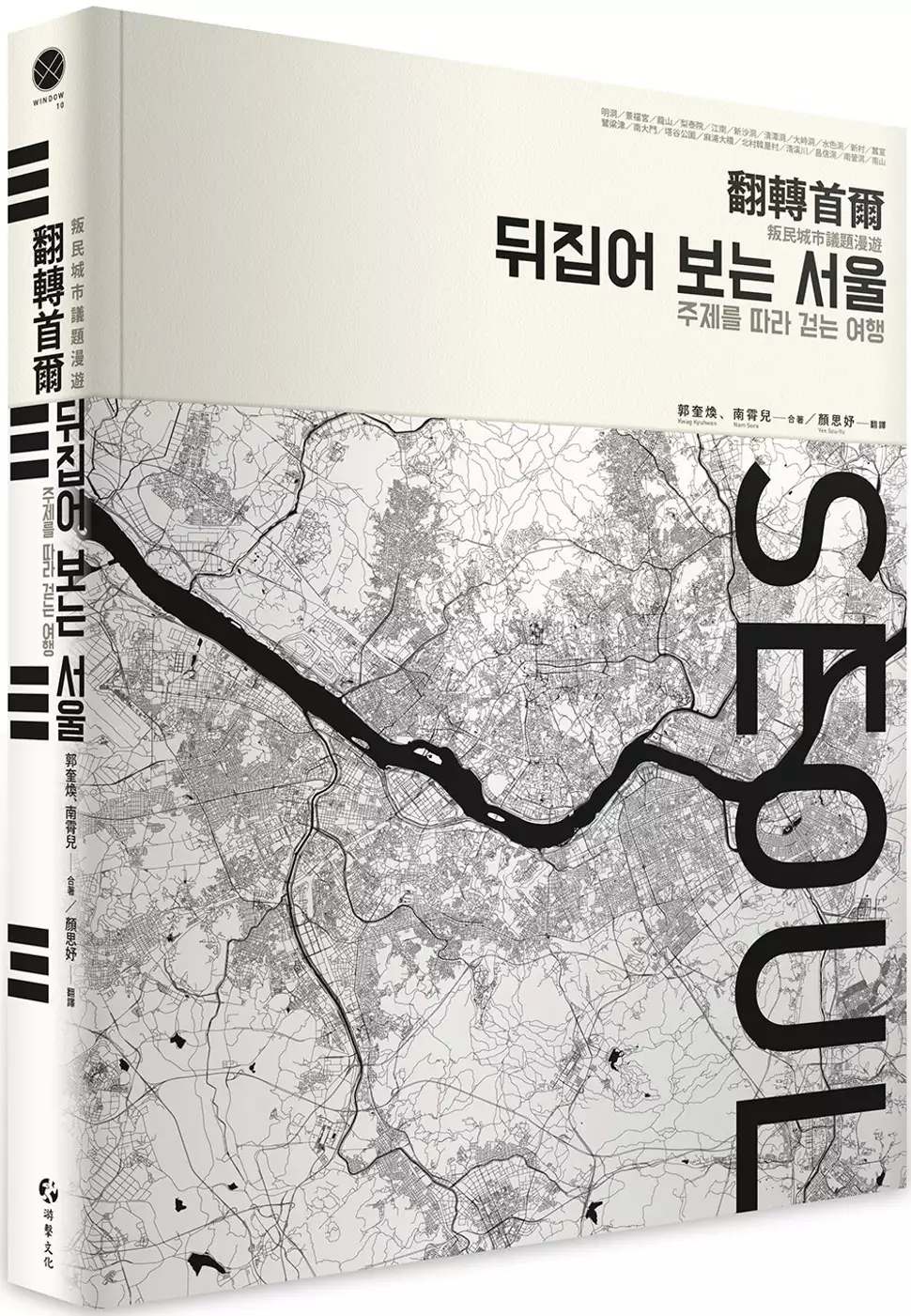

翻轉首爾:叛民城市議題漫遊

為了解決拾荒老人的故事 的問題,作者郭奎煥,南霄兒 這樣論述:

韓國作者專為臺灣人所寫的首爾故事 捨棄觀光的視角,卸下首爾的妝容,探索城市的真實紋理 依循拾荒者的足跡,拾起首爾地景中的叛民碎片,踏上一場議題漫遊之旅 本書挑選了臺灣人最常造訪的19處首爾景點,捨棄觀光的視角、動線與慾望,聚焦於首爾各地微小的「反叛」,嘗試呈現觀光地景背後的故事。一如人類的皺紋反映了自身的經歷與逆境、快樂與悲傷、回憶與煩惱、欣喜與痛苦,都市的紋理亦復如是。本書以文字記錄「首爾的紋理」,提供另一種探索首爾的可能性。 第一部〈他者∕我們–1〉著眼於首爾與外部、韓國與世界的關係。自19世紀以來,朝鮮半島與外部勢力發生了各種衝突與交流,作為首

都的首爾親身經歷了這波浪潮。從漢城到京城,從京城到首爾,改名換姓的歷史總會在關鍵之處瞥見「外國」的身影。在第一部中,我們藉由韓國華僑的故事(明洞)、與日本的歷史鬥爭(宮殿∕景福宮)、與美國的微妙關係(龍山美軍基地),揭開首爾的多元面貌。 第二部〈江南,慾望之境〉描寫了在首爾堆疊的韓國慾望。1963年以前,江南仍是個滿布稻田、牛車穿行的農村地區,如今此地卻已成為韓國的慾望象徵,第二部描寫了這些慾望。江南的開發與仕紳化(新沙洞林蔭大道);外貌至上主義與整形熱潮中的性別議題(江南站10號出口);文化工作者的貧富差距與極端競爭(淸潭洞K-Star Road);對一流大學的偏執與教育資源

的落差(大峙洞補習街)。 第三部〈首爾的日常與片斷〉著眼於慾望所造就的陰影。韓國經濟起飛時期的慾望打造了今日的江南,然而這些慾望的黑影卻也壟罩著首爾。在第三部中,我們遊走於夜幕低垂的首爾地景。不受慾望資本所青睞的地方(水色);套房公寓屋主為了自身利益,阻撓大學校方興建宿舍的奇聞(新村合宿街);在窄小房間中努力撐出日常餘裕的考試村(鷺梁津考試村);與大型超市抗衡以求得立錐之地的傳統市場(南大門市場);備受抨擊、疏遠與排除,老人與男同志的據點(塔谷公園與鍾路三街);自殺的意義與現場(麻浦大橋)。 第四部〈保存與剝製,開發與再生〉描繪了慾望的風暴過後,頓失依循的首爾。當

經濟起飛的榮景不再,都市的戰略便從大規模的土地開發,轉向土地的高階開發。過程中,各方立場南轅北轍,在保存與剝製之間游移,而首爾正處於這場爭奪的核心。我們將在第四部一一探究這些地方。傳統商業化與常民生活的衝突(北村韓屋村);在主事者強烈的意志與推進之下,大肆進行的都市整頓(清溪川);工人的街角與故事(昌信洞縫紉村與全泰壹)。 第五部〈他者 / 我們–2〉進一步描繪內部的他者與我們。政治權力與資本力量縝密交織,人們在此過程中區隔出「他者與我們」。有別於地理上的區分,這種區隔劃出了一條嶄新的界線,將勾結與疏遠、加害與被害、執行與驅逐一分為二。因政商勾結而不斷擴大的資本堡壘(蠶室的樂天

,樂天的蠶室);國家安全企劃部橫行國家暴力的痕跡(南營洞與南山);都市與權力的冷酷,將拆遷戶連根拔除(龍山慘案現場)。我們將藉由這些場景走入邊界。 名人推薦 (按姓氏筆劃排列) 王志弘│臺灣大學建築與城鄉研究所教授/《叛民城市:臺北暗黑旅誌》主編 阿潑│文字工作者 楊虔豪│駐韓獨立記者/韓半島新聞平台創辦人 楊智強│記者 鄭凱文│日日春放送局(韓國獨立音樂評介粉絲專頁) 好評推薦 「《翻轉首爾》首先以中國、日本與美國在城市中的歷史性現身,來架設國族尺度的他者∕我們的理解框架,立即令人揣想臺灣的類似處境及

其相應的空間區位。接著,首爾的江南新市區對照著臺北東區,以及林蔭道商圈、仕紳化、整形美容聖地、補習街、廉租房間、老人、性工作者與同志、大學周邊景觀、都市更新與拆遷抗爭、時尚專區與成衣產業、橋梁自殺勝地、河川景觀化,以迄財閥權勢、國家暴力與民眾生存的另一層他者∕我們框架,無一不有臺北和臺灣的版本。於是,讀者在跟隨書中敘述而進入首爾時空逡巡之際,臺北也會不斷以疊影姿態浮現。換言之,《翻轉首爾》不僅以19個場景帶領我們穿梭首爾,考掘觀光符號之外的歷史地理和人性試煉,也誘使我們反身思索,甚至重新體驗臺北的人文風景。」——王志弘(臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 「原帶著探討議題的預期心態

閱讀,以為只會看到『叛民』的批判性,不料,卻收穫了一本對歷史與社會議題帶著深切情意的『都市物語』。作者善於爬梳都市的皺摺紋理,並在此中拉出當代議題,例如勞動、商業、性別,甚至是自殺,皆清晰有據,讓歷史與當代於這方空間中對話,並展現不同層次的深意。我尤其讚嘆作者筆觸的文學性,以及章節文末留下的哲思,讓人低迴不已。」——阿潑(文字工作者) 「包括臺灣人在內的觀光客,喜歡來首爾旅遊,但其目的不外乎是購物和品嚐美食、追星和體驗韓流魅力,卻多半不知曉雙腳所踏上的各個景點,成形為現在這副模樣的各種因素。《翻轉首爾》這本書,一一探尋今日我們視為理所當然的首爾各處,是如何在時代與世代交織下生成

,這背後有各種政治、經濟與社會因素,引發諸多人情冷暖與悲歡離合,逐漸積累成首爾的樣貌。《翻轉首爾》記錄了許多連住在這裡9年跑新聞的我,還不見得曉得或可清楚解說的都市發展現象,這本書是能夠幫助您深度了解南韓的一面鏡子。」——楊虔豪(駐韓獨立記者) 「明洞、江南、還有清溪川等,19個大家熟悉的景點,背後居然有這麼多故事。作者帶著讀者一路走過李氏朝鮮的興盛衰落、日殖時期的愛恨情仇、軍事威權的傷痛記憶,最後結束在資本主義社會的階級差距。作者不時拿這些地點與議題跟臺灣做比較,讓讀者在看似遙遠的距離中,找到最貼切易懂的解釋。這本書能讓曾造訪首爾的旅客,浮現想要再回去一探究竟的動力;也能協助

從未到訪首爾的讀者做足功課,來趟絕非走馬看花的深度之旅。推薦本書給喜愛韓國,或是還不認識韓國的你。」——楊智強(記者) 「這是一本專為臺灣人所寫的首爾進階文化導覽。隨著訪韓次數增加,臺灣遊客會明白在明洞、景福宮、東大門之外,這座城市還有更多有意思的街區及故事。作者不只介紹 19 個街區的前世今生,更帶出臺灣青年同樣會遇到的議題──諸如新村與居住正義、江南與女性主義。此外,本書作者與臺灣淵源頗深,從明洞華僑的故事,再到中華民國與臺灣之間的微妙關係,交代得十分細膩,這在大部分介紹韓國的作品中較難見到。」——鄭凱文/日日春放送局(韓國獨立音樂評介粉絲專頁)

中高齡街友身心健康與醫療利用情形初探

為了解決拾荒老人的故事 的問題,作者王俐云 這樣論述:

國內外相關研究指出,街友身心健康狀況普遍不佳,可能與長期生活街頭、屆於中高齡、經濟貧困、家庭支持系統薄弱、社會接受程度低等因素相關。惟過去鮮少深入探討其身心健康與醫療使用之相關文獻,中高齡街友如何看待自身健康與因應健康問題仍未能了解。目前臺北市街友人數占全臺1/4,位居全國之冠,其中又以萬華為街友人口密度最高的地區。由社會局「全國街友醫療掛帳費用統計」中,也是以萬華每年超支六百多萬元最高,社福中心每年開立總數約八千多張,平均每天須開立25-40張,由此可看出街友就醫需求之重要性,故本研究旨在探究中高齡街友身心健康狀況及其醫療使用情形與相關因素。本研究方法依據Andersen醫療服務使用模式,

運用此理論模型中之傾向因素、使能因素、需要因素為自變項,來解釋預測依變項之中高齡街友醫療服務使用情形,採立意取樣方式,選定45歲以上之中高齡、生活在萬華與台北車站之列冊街友為研究對象,以量化結構式問卷為工具進行實地調查,共訪得129份有效問卷,問卷回收後使用SPSS 18.0版統計軟體分析。本研究結果發現,中高齡街友每月門診次數是一般中老年人的3倍多,每周至少有一次以上就醫需求;主要就醫影響因素分析,發現能力因素:就醫交通時間、固定於台北仁濟醫院就診、就診科別為骨科、牙科、精神科等因素,會影響其整體醫療掛帳單使用情形與次數。而最常使用醫交通方式、就診科別為皮膚科、骨科、精神科等因素,會影響其整

體急診使用情形與次數;需求因素方面,以睡眠品質不佳、心臟病、關節疾病、糖尿病、精神疾病等因素,會影響其整體醫療掛帳單使用情形與次數。而患有皮膚病、精神疾病、目前持續有服用藥物、服用精神藥物、曾有住院經驗等因素,會影響其整體使用急診使用情形與次數。綜合線性與羅吉斯迴歸相關分析發現,固定於其他醫院就診、有固定就診醫師、幾乎每天睡眠品質不佳等三項因素影響中高齡街友之醫療使用情形;而有固定就診醫師、幾乎每天睡眠品質不佳之兩項因素,在取得掛帳單上的次數與機會都較高。本研究發現中高齡街友常見有失眠、精神疾病、牙齒嚴重脫落、糖尿病、皮膚、關節脊椎、腸胃、慢性病等身心健康問題。中高齡街友有高比例的精神與慢性疾

病需長期定時服藥,需要長期靠社會局提供醫療資源協助,而如何提供有效的中高齡街友健康管理政策以保障其健康權益,是未來衛生福利體系須努力的方向。

想知道拾荒老人的故事更多一定要看下面主題

拾荒老人的故事的網路口碑排行榜

-

-

#2.「拾荒老人」把她的名車刮花了!她隔天登門拜訪 - 理財寶

這個故事,發生在古城西安。老人叫楊智全,今年70歲,平日裡撿廢品賣廢品為生;車主是個90後的女孩,叫朱明月,開輛紅色小轎車。兩個看起來毫無交集的 ... 於 www.cmoney.tw -

#3.媒體露出 - 弘道老人福利基金會

臺灣73歲拾荒阿嬤圓夢60年後重遊日月潭(中國新聞網) ... 情境,將幫秀美阿嬤製作一本生命故事書,把秀美阿嬤這一生的故事及遊日月潭的照片都放進故事書中,讓秀美阿嬤 ... 於 www.hondao.org.tw -

#4.拾荒老人紀錄片引觀眾思考根本問題

不論氣候冷暖,您是否看過一些拾荒老人,他們街道上的垃圾桶裡努力地翻找空瓶子。他們付出勞力和時間,一個瓶子賺取微薄的五分錢,這些行為間接幫忙 ... 於 www.epochtimes.com -

#5.國小情意教育課程:正向心理學取向 - 第 84 頁 - Google 圖書結果

故事 主角的情緒,進而反省自己和主角相似的際遇,並修正自己原有的觀念和想法, ... 原來從前桌一個拾荒老人身上傳出來的,小丁看了很生氣,衝到老人的面前說:『髒死 ... 於 books.google.com.tw -

#6.他的故事被神秘揭發,竟然是名校畢業!還擁有震驚世人的遺產!

老人家每次讀書前,都會仔細將手洗乾淨。 其中,一位拾荒老人進入了大眾的視野,他認真讀報的樣子,讓許多網友動容,許多人 ... 於 www.fun01.cc -

#7.拾荒長輩的一天,從光未透入的清晨開始,在黑夜中悄聲落幕

資料、照片提供:中華民國老人福利關懷協會) 目前台灣「拾荒」的工作大部分是由,年邁無法進入職場工作的老人擔任,無論豔陽天、颳風下雨天,只為 ... 拾荒長輩的故事 於 harvest365.org -

#8.路遇迷路拾荒老人株洲警民齐心助其回家 - 湖南

7月2日,株洲石峰交警大队民警在巡逻过程中和群众一起帮助一名拾荒老人, ... 日常工作与生活中,类似的故事每天都在上演,石峰交警立足工作岗位 ... 於 hn.rednet.cn -

#9.疫情影響拾荒者生存老人福利關懷協會發募款 - 教會公報

而且有店家擔心拾荒長輩傳播病毒,紛紛取消店內回收,也使其收入銳減。協會擔憂長輩營養不足,發起募款「推動愛,食不荒」計畫,每月發送物資包給拾荒老人 ... 於 tcnn.org.tw -

#10.拾荒老人 - 中文百科知識

基本信息中文名稱:拾荒老人作者:elder scraps collectors 小說類型:中篇短篇發布狀態:連載中簽約網站: ... 程里成八年如一日照顧拾荒老人的故事在當地被傳為佳話. 於 www.easyatm.com.tw -

#11.图片故事:88岁拾荒老人病危爱心养育20多名弃婴 - 搜狐教育

图片故事:88岁拾荒老人病危爱心养育20多名弃婴. ... 浙江金华88岁的老人楼小英一直靠捡破烂为生,她与丈夫张洪斌在捡废品的同时先后拾到20多个弃婴, ... 於 learning.sohu.com -

#12.归还失主谢绝报酬- 故事:拾荒老人路边捡五十万 - 网易

2022年5月20日 — 故事:拾荒老人路边捡五十万,归还失主谢绝报酬,五年后救老人命,拾荒,三轮车,土狗,车斗,收废品. 於 www.163.com -

#13.感動一輩子的關懷小故事 - 第 158 頁 - Google 圖書結果

6 拾荒的教授在一所知名大學校園行走的人們,常常會看到一位穿著樸素的拾荒老人,提著一個破舊而異常整潔的袋子,用戴著黑色手套的手,在一個又一個垃圾桶裡尋找紙屑和飲料 ... 於 books.google.com.tw -

#14.南韓的「紙箱老人」現象,透露了什麼辛酸故事? | 高宜凡

2020年初,首爾還未脫離寒冷天候,不少用推車拖著大堆紙箱的拾荒者,正賣力工作,把這些物資(或垃圾)轉賣成生活費,他們有些騎著單車,有些只能徒手 ... 於 city.gvm.com.tw -

#15.拾荒老人给管饭店家孩子压岁钱背后故事让人感动 - 中国网

【拾荒老人给管饭店家孩子压岁钱】近日,安徽淮北,86岁拾荒老人在得知餐饮店老板要回家过年,掏出100元给店主孩子当压岁钱。 於 henan.china.com.cn -

#16.拾荒男撫養女棄嬰24年後女兒扛他看升旗 - MSN

大陸媒體日前報導了一則感人的真實故事,河南洛陽一名現年75歲的拾荒老人張雙奇,24年前在草叢裡撿到一個女棄嬰,他把孩子視如己出撫養長大, ... 於 www.msn.com -

#17.拾荒的民间故事-拾荒老人的真实故事- 巴斯故事网

1、写一个拾荒者的故事; 2、拾荒老人为餐馆扫门前雪引热议,他与餐馆之间有着怎样的故事? 3、拾荒,拾荒讲的是什么故事; 4、拾荒老人捡到价值3亿文物,熔 ... 於 www.8400w.com -

#18.看見被社會遺忘的角落!微電影聚焦拾荒長者生命故事 - 奇摩新聞

... 四位藝人擔任愛心大使為拍攝公益影片《剪刀の愛德華》,內容講述百歲的拾荒老人林爺爺,因為有家人陪伴,年老後從髮型師變成拾荒長者的故事。 於 tw.tech.yahoo.com -

#19.故事:拾荒老人路邊撿五十萬,歸還失主謝絕報酬 - 壹讀

故事 :拾荒老人路邊撿五十萬,歸還失主謝絕報酬,五年後救老人命 ... 每天跟著王石民一起去縣城的還有老人收養的三條流浪狗,都是老人在縣城垃圾堆里 ... 於 read01.com -

#20.張爸爸故事屋‧聽故事 - 小松鼠及拾荒老人的家

元旦假期的最後一天,不想帶歆媞二姐出去玩,剛好看到電視櫃上躺了二張,美育奧福報名送的故事屋體驗卷,上網查一下現在有那些故事可以聆聽及時段。 於 aney22.pixnet.net -

#21.那个曾经感动你我的拾荒老人昨天回到了他最爱的杭图 - 浙江新闻

昨天,在杭州图书馆,一场温暖的展览:“精神世界的拾荒者——韦思浩老人事迹展”正式展出。韦思浩是谁?2015年的冬天,这位老人的故事温暖了许许多多的人 ... 於 zj.zjol.com.cn -

#22.拾荒老人的故事@ gwk3511772kj - 隨意窩

老人拾荒老人的故事我對拾荒老人的故事還不是很清楚'能不能告訴我呢!拜託!因為這是我的功課!!!請詳細一點!!!謝謝!!請在5月7日以前傳達給我!!再度謝謝你!!!拜託了! 於 blog.xuite.net -

#23.關於行銷學的100個故事 - 第 22 頁 - Google 圖書結果

他就是那個在餐館裡吃飯、在汽車裡睡覺的第三位員工,他的投資是用 150 日元做了個袖標、一枚胸卡,花 350 日元從一個拾荒老人那兒買了一把舊玩具手槍和一臉化妝用的落腿 ... 於 books.google.com.tw -

#24.拾荒老人帶孫女散步因衣衫襤褸被誤會拐賣兒童,背後的故事太 ...

拾荒老人 鄭老伯對孫女的愛令人動容昨日早上,寒氣逼人,惦記著拾荒老人鄭老伯一家的晉江市公安局金井派出所民警們,一早便帶著愛心人士捐贈的過冬物資來到老人家中。 於 ezvivi2.com -

#25.逢甲夜市拾荒老人的故事(下) | 臺中腔

逢甲夜市拾荒老人的故事(上) 逢甲夜市拾荒老人的故事(中) 這本小說啟發了他,帶給他財富。但事隔多年,他到處問… 於 taichungaccent.wordpress.com -

#26.50岁拾荒老人捡到一女婴,2021年养女身价千万,卖公司陪 ...

随着女孩的娓娓道来,一个感人至深的故事,逐渐浮现在大家的面前。 拾荒老人,被遗女婴. 女孩叫张白鸽,她在节目里所要感恩的父亲张双奇,其实并不是 ... 於 www.sohu.com -

#27.拾荒老人到派出所写下一张纸条后离开,背后的故事令人感动

视频中,南海九江一名拾荒老人,弯腰捡起路上一个钱包后,数了数后发现里面有上千元。老伯没等民警到场,就将钱包及一张纸条交给门卫,随后便离开了。 於 www.sohu.com -

#28.一位拾荒老人的故事:落魄的生活,純淨的靈魂…… - 人人焦點

一位拾荒老人的故事:落魄的生活,純淨的靈魂…… 2022-01-07 天清地寧網. 曾經一篇題爲《杭州圖書館向流浪漢開放,拾荒者借閱前自覺洗手》的新聞,曾經吸引了許多人的注意 ... 於 ppfocus.com -

#29.【拾荒江湖】當年受訪者已離世拾荒婆婆是一個未完的故事

2019年夏天,她在老人院安詳離世。 16bs-13. 花婆婆的故事很觸動我──人老了,是怎樣一回事?過著 ... 於 www.mpweekly.com -

#30.故事:拾荒老人 - 每日頭條

木子沒想到凌晨12點半居然再次見到了那位老人,他身旁還是那輛破舊三輪車,正慌慌張張地將手上的紙殼放到車上去,顯然,老人也看到了她。 於 kknews.cc -

#31.我需要624拾荒老人的故事

624 急!我需要624拾荒老人的故事在自由時報的頭版在雲林有個拾荒老人帶七個孫子的新聞可以給我詳細的背景資料嗎?我急著要~ 於 toye44403.pixnet.net -

#32.70年代拾荒老人一夜暴富,撿到7根鐵棍成為萬元戶 - 今天頭條

一)一夜暴富的拾荒者. 很多人都渴望一夜暴富,只是絕大多數人都只停留在幻想層面。但漫漫歷史、人海茫茫,也的確存在擁有這樣際遇的個例。 今天故事 ... 於 twgreatdaily.com -

#33.知足‧惜福‧勤奮‧不願止歇-拾荒老人的故事 - 痞客邦

周永福在去年春節前加入拾荒老人行列。他回想當初也並非真的想出來撿破爛,純粹是想幫原本就在拾荒的弟弟在過年前多撿一點、多賺一點,怎知弟弟一直沒來把垃圾載走。 於 beyond0915.pixnet.net -

#34.無題

根據統計資料,目前全國推估約有三萬名拾荒者仰賴拾荒過生活,其中35.1%左右的拾荒者是65歲以上的長輩,而首善之都台北市,推估有近1200名清寒拾荒老人隱藏社會各處, ... 於 www.momoshop.com.tw -

#35.一個拾荒老人的故事 - 薇薇的小格格

一個拾荒老人的故事!文/佚名此主題相關圖片如下:那一個拾荒老人依然在菜市場穿梭,推著長年與他相伴的手推車,上面裝著新舊不一的紙箱, ... 於 swei5588.pixnet.net -

#36.The story of old garbage pickers 拾荒老人的故事 - 沪江韩语

沪江英语网是免费英语学习网站,提供The story of old garbage pickers 拾荒老人的故事、Chinese,learn Chinese,Chinese reading、The old garbage ... 於 m.hujiang.com -

#37.民間故事:男子将女孩賣掉,并救助拾荒老人 - 天天看點

民間故事:男子将女孩賣掉,并救助拾荒老人,老人說這孩子不能賣. 2022-04-22 20:11:37. 李峰八歲便開始跟着父母賣豬肉,父親不願意兒子當屠戶勞累一輩子,便把自己的 ... 於 www.laitimes.com -

#38.民間故事:男子將女孩賣掉,並救助拾荒老人 - 老驢網

民間故事:男子將女孩賣掉,並救助拾荒老人,老人說這孩子不能賣. 時間:2022-04-23 · 分類:由 一隻可愛小松鼠 發表于 情感. 李峰八歲便開始跟著父母賣豬肉,父親不 ... 於 raolve.com -

#39.每天資訊- ”“韋思浩”一個拾荒老人的傳奇故事“國士無雙”

15年11月18號雨夜一根竹竿兩個拾荒,但還有一個奄奄一息的拾荒老人躺在地上,25天老人去世,一個藏了21年感人肺腑的秘密才終被揭開,韋思浩是老人的名字在去世前老人 ... 於 iasui.com -

#40.老齡化香港的縮影:拾荒者蘭姐的故事- BBC News 中文

2018年的長者貧窮率,在香港政府的福利措施介入下,不跌反升。 於 www.bbc.com -

#41.关于拾荒老人的作文段落故事 - 百度知道

天亮了,人们睁开了惺松的双眼。在匆忙的步伐中,在期待的眼神里,在肆意的欢声笑语中,一天的奔波又开始了。各种故事又在生活的舞台上演,演绎出形形色色的人生百态。 於 zhidao.baidu.com -

#42.民間故事:小伙善待拾荒老人,因此結識大富豪,結果發了財

故事 發生在二十年前,潭灣村有一個苦命的孩子,名叫陳四毛,十歲那年父母雙亡。為了活下去,陳四毛只能 ... 民間故事:小伙善待拾荒老人,因此結識大富豪,結果發了財. 於 www.ifuun.com -

#43.幫拾荒老人宅配到家熱心哥抬頭見豪宅後悔問:我可以自己賣嗎?

... 住家附近有一位拾荒老人,這幾天他剛好在整理住家,於是將用不上但還可以 ... 雖然這個故事的轉折實在很戲劇化,真實性也還有待查證,但大部分的 ... 於 www.ettoday.net -

#44.超感人 拾荒老人50歲撿到女嬰,獨自扶養她成「上億公司老闆 ...

中國大陸有對父女的故事登上了電視,瞬間感動眾多人,一位名為張雙奇現年75歲的爸爸,在50歲那年撿到到了女嬰命名為張白鴿,他不顧家人的反對獨自靠 ... 於 girlstyle.com -

#45.劉小琦畫圖說故事- 拾荒者 - 巷口車

許多回收物對於較年邁的拾荒老人而言,更是沉重的負荷,推著比身高還高的回收物,穿著破舊的雨衣撿拾廢紙箱及金屬罐,拾荒的時候有人像丟垃圾一樣丟在 ... 於 neighborrider.com -

#46.這個窮困的「拾荒老人」天天到圖書館讀書看報,車禍意外過世後

這個窮困的「拾荒老人」天天到圖書館讀書看報,車禍意外過世後,大家到他家才 ... 直到老人離世後,他的故事才一一被揭開,而他所遺留下來的遺產,更是震驚了世人。 於 moneyaaa.com -

#47.老人的故事(一) - 善行天下

在一次出門,大明看到了一個拾荒老人。 ... 「奇怪?撿破爛這種討生活的人,怎麼看起來微笑滿臉?活得很快樂?」 大明突然有點想捉弄他! ... 「這下從地獄把 ... 於 peck0188.pixnet.net -

#48.HIT富人投_要_ - 第 xvii 頁 - Google 圖書結果

小故事:囊轻行远。 ... 小故事:出来创业的妖精。 ... 小故事:美国身价亿万美元的拾荒老人/第16章从投资心理层面的角度看投资要诀富人们为何要坚守[决策因子](理性决策) ... 於 books.google.com.tw -

#49.一句话讲完一个故事 - Google 圖書結果

拾荒老人 的旧报纸堆夹着三总[1]的药单。唐吉诃德的战术始终是正确的。终于青春走完,我才进入挪威的森林。雅婷的传说又翻过了新的一页。——榜单│雾角看书,让我找到自己, ... 於 books.google.com.tw -

#50.王貫英紀念館-略傳 - 臺北市立圖書館

由於台北巿內公共圖書館的設置愈來愈普遍,私立貫英圖書館因各種因素而乏人問津,但老先生以「一級貧民」、「拾荒老人」的身份,雖居陋室仍時時不忘回饋社會,其無私無 ... 於 tpml.gov.taipei -

#51.兒子跟母親吵架離家出走,聽拾荒老人説了幾句話 - 頭條新聞

故事 ,故事王小亮的父親很早去世,與媽媽相依為命,媽媽最大的心願就是讓他考上一所好的大學,可是王小亮是個混小子,不知道學習, 於 www.ponews.net -

#52.故事:拾荒老人_紅火焦點

故事 :拾荒老人. 2021-08-03 08:57:16 空中行雲2021-08-03. 人這一輩子兜兜轉轉,什麼時候是個頭?但總有個頭的,穿過那個巨大的圓門,所有人都在那裏相遇。——題記. 於 hhfocus.com -

#53.81岁拾荒老人主动为餐馆清雪,背事故事,暖哭了

近日,黑龙江省鸡西市一家餐馆门前的摄像头,记录下了一位老人冒着风雪在餐馆门前铲雪的画面,而背后的故事感动了很多网友。老人为什么要这么做? 於 huacheng.gz-cmc.com -

#54.拾荒老人(共10篇) - 作文

作文大全为您找到拾荒老人作文共10篇,其中包含拾荒老人500字,700字,900字等文章。 ... 各种故事又在生活的舞台上演,演绎出形形色色的人生百态。 於 zuowen.xuexiaodaquan.com -

#55.那些即將被疫情擊倒的人們—年長拾荒者

而首善之都台北市,推估有近1200名清寒拾荒老人隱藏在社會各處。 ... 這些每日可見的身影,有多少人了解其背後的故事呢? 中華民國老人福利關懷協會的 ... 於 www.peopo.org -

#56.拾荒老人助貧童感動一座城| 奇人妙事 - 人間福報

三年前,一名七旬拾荒老人入館後,不但遵守規定,而且每天在館內認真讀 ... 這位平凡老人的故事,打動了整座城市,《錢江晚報》熱心讀者們提議以建 ... 於 www.merit-times.com -

#57.拾荒老人作文大全列表 - 寫作館

寫作館拾荒老人作文大全列表,這裏有關於拾荒老人作文方面的不同題材的寫作作文, ... 的,就像那晚拾荒的老爺爺一般,他也有故事,他的故事令我動容令我感動。 於 m.xiezuoguan.com -

#58.拾荒老人< 蛋餅的精彩短文- 原創市集

是個暖心的故事呢! 雖然有點難以用ㄧ言語來形容是什麼樣的感覺,但就是隱約體會了什麼. 2017-12-28 06:30 透過 ... 於 www.popo.tw -

#59.那个曾经感动你我的拾荒老人,今天“回”来了 - 小时新闻

而今天,在杭州图书馆,一场温暖的展览——“精神世界的拾荒者-韦思浩老人 ... 也许有人并不知晓。2015年的冬天,这位老人的故事温暖了许许多多的人。 於 www.thehour.cn -

#60.醉酒开车- 为老人接孙子放学,却接到了走丢的儿子 - 搜狗搜索

故事 :醉酒开车,撞到拾荒老人,为老人接孙子放学,却接到了走丢的儿子. 强子在路上开着车,感觉头有点痛,平常从不喝酒的他今天因为今天跟人生了点 ... 於 sa.sogou.com -

#61.因为儿子不孝,拾荒老人将21万元带进了火化炉 - 网易

老杨马上向上级报告,没想到竟然会引出一个让人心酸的故事。(本文中所有人名均为化名). 1、可怜的拾荒老人,原来也有亲人. 陶老汉是江苏省万千拾荒 ... 於 c.m.163.com -

#62.拾荒人生现代故事- 西瓜视频

昔日亿万富豪,如今沦落街头拾荒度日,他的经历能 · 袁卫康:男孩贪玩被拐卖,逃出后寻亲十八年 · 山西老太捡废品20多年,抚养独臂女弃婴,如今 · 英国老人因痴迷长城,在中国 ... 於 www.ixigua.com -

#63.歡迎您蒞臨員林國小六年3班的網頁 - 優學網

十分鐘後,一個被雨淋濕的業務員跟一個黑黑的拾荒老人兩個人在麵攤前坐 ... 寫著老人養育孩子的事情,作者看到後,眼淚流了出來,所以這個故事告訴 ... 於 tw.class.uschoolnet.com -

#64.拾荒男撫養女棄嬰24年後女兒扛他看升旗 - 中廣新聞網

大陸媒體日前報導了一則感人的真實故事,河南洛陽一名現年75歲的拾荒老人張雙奇,24年前在草叢裡撿到一個女棄嬰,他把孩子視如己出撫養長大, 於 bccnews.com.tw -

#65.拾荒老人公園撿垃圾,看到一對父女鬧矛盾,老人報警後驚喜來了

翠花原本有一個幸福的家,可一場車禍讓她一夜之間失去了丈夫,兒子,傷心欲絕的翠花從此浪跡天涯,後來靠著拾荒過日子。 故事:拾荒老人公園撿垃圾, ... 於 www.jasve.com -

#66.【真实故事】拾荒老人 - 简书

【真实故事】拾荒老人 ... 垃圾车旁有位佝偻着背,衣衫褴褛的老人,看我躲在下水道旁,怯生生地询问我:“丫头,你能不能把瓶子给我一点,这个一角一个 ... 於 www.jianshu.com -

#67.老人拾荒12年還債50萬登報找到最后一名債主【8】

原標題:【行進中國精彩故事】老人拾荒12年還債50萬登報找到最后一名債主. 於 media.people.com.cn -

#68.网红拾荒老人也是为精神拾荒 - 中国文明网

最近,有一个普通人物的故事不胫而走,在各大网媒流行,被人们点赞,其内容为:“杭州拾荒老人意外身亡,他的遗物比浙大身份还令人震惊! 於 www.wenming.cn -

#69.拾荒老人到派出所写下一张纸条后离开,背后故事令人感动

近日在广东省佛山市南海区九江镇监控视频记录下了这样的一幕视频中,一名拾荒老人弯腰捡起路上一个钱. 於 ishare.ifeng.com -

#70.培养美丽善良的女孩故事全集 - Google 圖書結果

然而,每次就餐的时候,他们又常常抵制不住诱惑,因为有这几根葱,饭就香甜许多。有一天中午他们再去拔葱的时候,被人发现了。那是一个拾荒的老人,她当时怔在那里, ... 於 books.google.com.tw -

#71.小兒子系列-拾荒- 艾比麻麻說故事| SoundOn

小兒子很喜歡撿路上的垃圾,就像一個拾荒老人一樣,媽媽每天都要被他氣翻了。 作者: 駱以軍繪者: 夢田文創出版社:印刻你可以抖內托比與阿班一個甜 ... 於 player.soundon.fm -

#72.路邊鋼琴師拾荒伯周進田的故事之一

1名平頭白髮老人此刻彈起鋼琴,哼哼唱唱,開始了一場獨奏會。停等紅燈的人們,開車的降車窗、騎車的轉頭望,眼神滿滿疑惑與驚奇。疑惑,是誰在彈鋼琴? 於 www.mirrormedia.mg -

#73.人间有真情!拾荒老人给管饭店家孩子压岁钱背后故事让人感动

人间有真情!拾荒老人给管饭店家孩子压岁钱背后故事让人感动1月26日,安徽淮北。濉溪县一拾荒老人得知餐馆店主即将回家过年,..._新浪网. 於 k.sina.com.cn -

#74.超感人泰国广告- 拾荒老人的故事 - 腾讯视频

超感人泰国广告- 拾荒老人的故事. 2015年6月9日发布. 超感人泰国广告- 拾荒老人的故事. 06:45. 超感人泰国广告- 拾荒老人的故事 ... 於 v.qq.com -

#75.拾荒老人英文在PTT/mobile01評價與討論 - 長照輔具資訊站

在拾荒老人的故事這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者achuck11也提到補充一下度過新手階段後(20LV+)如何有效率地進行遊戲1.地下城相關全套稀有裝備: 可攻略同等級的 ... 於 longtermcare.reviewiki.com -

#76.拾荒老人

來源:網路流傳. 拾荒老人依然在菜市場穿梭....... 推著長年與他相伴的手推車,上面裝著新舊不一的紙箱,這些都是老人賴以維生的財富。 只知道老人已經很老了之外,看 ... 於 www.wagor.tc.edu.tw -

#77.品德小故事-老人的故事 - LMJ1303的部落格

老人的故事 (二) <關懷、感恩> 拾荒老人依然在菜市場穿梭。推著長年與他相伴的手推車,上面裝著新舊不一的紙箱,這些都是老人賴以維生的財富。 於 lmj1303.pixnet.net -

#78.拾荒老人与舞勺少年的慈善故事 - Aluntan

拾荒老人 与舞勺少年的慈善故事. 手机人民网 2018-12-31 00:11:33. 一位是日暮老人,一位是舞勺少年;一个在河南林州市姚村镇龙泉庄村,一个在辽宁瓦房店市。 於 news.aluntan.com -

#79.一個拾荒老人撿7斤重鐵棍,賣12000元 - 最鐵資訊

一個拾荒老人撿7斤重鐵棍,賣12000元,一個月後的故事讓人淚流滿面! 2021-05-14由 小琪魚樂說 發表于 文化. 中國作為四大文明古國之一,歷史文化源遠流長。 於 uetie.com -

#80.拾荒老人的保險故事

這個故事發生至今已經4年,那時的我還只是一個大二升大三,正在準備研究所考試的學生。 與拾荒老人的第一次相遇. 那一天,我一如往常,只要學校沒有課、晚上也不用 ... 於 www.rmim.com.tw -

#81.The story of old garbage pickers 拾荒老人的故事 - 沪江英语

The story of old garbage pickers 拾荒老人的故事. 来源:易学网 2013-05-13 14:20. 双语 中文 英语. 我想告诉你一个关于一个特殊的人的故事。 於 www.hjenglish.com -

#82.泰国感人广告拾荒老人的故事视频在线观看拾荒老人的故事是 ...

泰国感人广告拾荒老人的故事视频在线观看,拾荒老人的故事是什么广告?这个广告到底想表达什么意思呢?更多精彩资讯请随时关注。 ? 泰国感人广告拾荒 ... 於 www.juqingw.com -

#83.泰国感人广告《拾荒老人的故事》——愿所有的好人都被世界以…

泰国感人广告《拾荒老人的故事》——愿所有的好人都被世界以温柔相待。 於 www.zhihu.com -

#84.父与子:拾荒老人与水电工的故事蓝天下-浙江卫视官网

父与子:拾荒老人与水电工的故事。一条薄被,一辈子的承诺。感天动地的真情…… 於 m.zjstv.com -

#85.很感動與心酸的小故事... - nnn7871285的創作- 巴哈姆特

故事 如下: 拾荒老人依然在菜市場穿梭。 推著長年與他相伴的手推車,上面裝著新舊不一的. 於 home.gamer.com.tw -

#86.八旬拾荒老人的故事-人物故事-佛说

八旬拾荒老人的故事 ... 17年,拾荒白叟捡养42个残疾弃婴 ... 一个被扔掉在定西市火车站旁花圃里的婴儿改变了拾荒白叟陈尚义的日子。 於 www.zhongfox.com -

#87.拾荒老人撿一女孩7年後方知女孩家世顯赫

05月05日訊最近網上流傳一個拾荒老人的感人故事。老人撿了一個小女孩,7年後方知女孩家世顯赫,女孩父母將老人一併接回家養老,村裡人都感嘆,好人 ... 於 www.bayvoice.net -

#88.拾荒老人到派出所写下一张纸条后离开,背后故事令人感动

视频中,一名拾荒老人弯腰捡起路上一个钱包,之后开始左顾右盼。接下来,他会怎么做呢? 老人捡起钱包后在路边等待失主。但等了好一会儿,也不见有人 ... 於 news.xhby.net -

#89.泰国催泪广告:拾荒老人的故事

太感人了,泰国催泪广告: 拾荒老人的故事 ,愿所有好人被温柔以待,泰国反思公益短片《别让手机“毁”掉年轻一代》,泰国疫情广告,82岁拾荒老人好心抓 ... 於 www.bilibili.com -

#90.75歲拾荒老人養大棄嬰!24年後養女身價過億賣公司陪他環遊 ...

即看看二人那感動千萬人的故事吧! 1997年,當時50歲的河南農村單身漢張雙奇在草堆中撿到被遺棄的女嬰,據張雙奇所憶 ... 於 www.hk01.com -

#91.拾荒阿嬤| 誠品線上

作者, 李素珍. 出版社, 五楠圖書用品股份有限公司. 商品描述, 拾荒阿嬤:,繪製《拾荒阿嬤》,故事的發想源自於社區獨居老人以及生活無依的孤兒。 於 www.eslite.com -

#92.【張黑鴿與張單奇故事】拾荒老人扶養她成上億公司老闆 - 美之序

中國年夜陸有對女女的故事登上了電視,刹時衝動浩繁人,一名名為張單奇現年75歲的爸爸,正在50歲那年撿到到了女嬰定名為張黑鴿,他掉落蹤臂家人的攔截 ... 於 beautyoverture.com -

#93.拾荒老人每天到圖書館看書...他的身世讓人不禁落淚

我們每天都在為賺錢汲汲營營的忙碌,但是在大陸杭州卻有一名拾荒老人, ... 他的故事被廣為流傳,杭州知名的銅匠師傅就雕了他的畫像,放在韋思浩常去 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#94.故事:拾荒老人 - ZH中文网

故事 :拾荒老人. 木子没想到凌晨12点半居然再次见到了那位老人,他身旁还是那辆破旧三轮车,正慌慌张张地将手上的纸壳放到车上去,显然,老人也看到了 ... 於 zhdate.com -

#95.拾荒老人的故事- 头条搜索

头条搜索依托于新一代搜索引擎,支持头条生态内搜索、全网综合搜索、细分领域垂直搜索等,为用户提供精准、专业、快捷的搜索服务。 於 m.toutiao.com -

#96.深圳街頭拾荒老人曾是千萬富豪| NOWnews 今日新聞

中國廣東省深圳市街頭,近日1名拾荒老人的故事引起外界關注,因為他曾是身家高達數千萬人民幣的董事長,後來卻因公司經營、資金等問題而破產。 於 today.line.me -

#97.清寒拾老扶助計畫-把回收拿給阿公阿嬷 - 嘖嘖

拾荒 長輩的故事#. 一群本該是享清福的老人,卻佝僂著背,推著紙皮沿街走,以年邁的勞力,換取微薄的生計,我們稱 ... 於 www.zeczec.com -

#98.拾荒老人与舞勺少年的慈善故事 - 台海网

拾荒老人 与舞勺少年的慈善故事. 2019-1-2 07:07 人民网. 一位是日暮老人,一位是舞勺少年;一个在河南林州市姚村镇龙泉庄村,一个在辽宁瓦房店市。 於 www.taihainet.com