抗焦慮粉紅色的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DrewDaywalt寫的 蠟筆大罷工 和塔莉.沙羅特的 正面思考的假象:樂觀偏誤如何讓我們過得更好,卻又自取滅亡?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站一堆粉紅色的圓糖塗在藥物託盤上有複製空間治療抗焦慮抗抑鬱 ...也說明:立即下載此一堆粉紅色的圓糖塗在藥物託盤上有複製空間治療抗焦慮抗抑鬱藥和偏頭痛預防藥物老年人或老年人的醫療保健照片。在iStock 的免版稅圖片庫中 ...

這兩本書分別來自遠流 和今周刊所出版 。

東海大學 美術學系 吳超然所指導 朱軼楠的 以愛之名 (2018),提出抗焦慮粉紅色關鍵因素是什麼,來自於恐慌、自我中心、衝突、孤獨。

而第二篇論文國立政治大學 新聞學系 郭力昕所指導 陳泓勳的 臺灣當代紀錄片之民族想像與認同論述 (2015),提出因為有 紀錄片、民族、想像、認同、影像與政治的重點而找出了 抗焦慮粉紅色的解答。

最後網站找到自律神經失調的原因,才有可能治本- 抗焦慮藥粉紅色則補充:抑制劑),再加上一顆粉紅色橢圓形藥丸(短效抗焦慮藥,俗稱鎮靜劑)。...真正的治療要找到引發自律神經失調的原因,像甲狀腺亢進、焦慮症, ...。

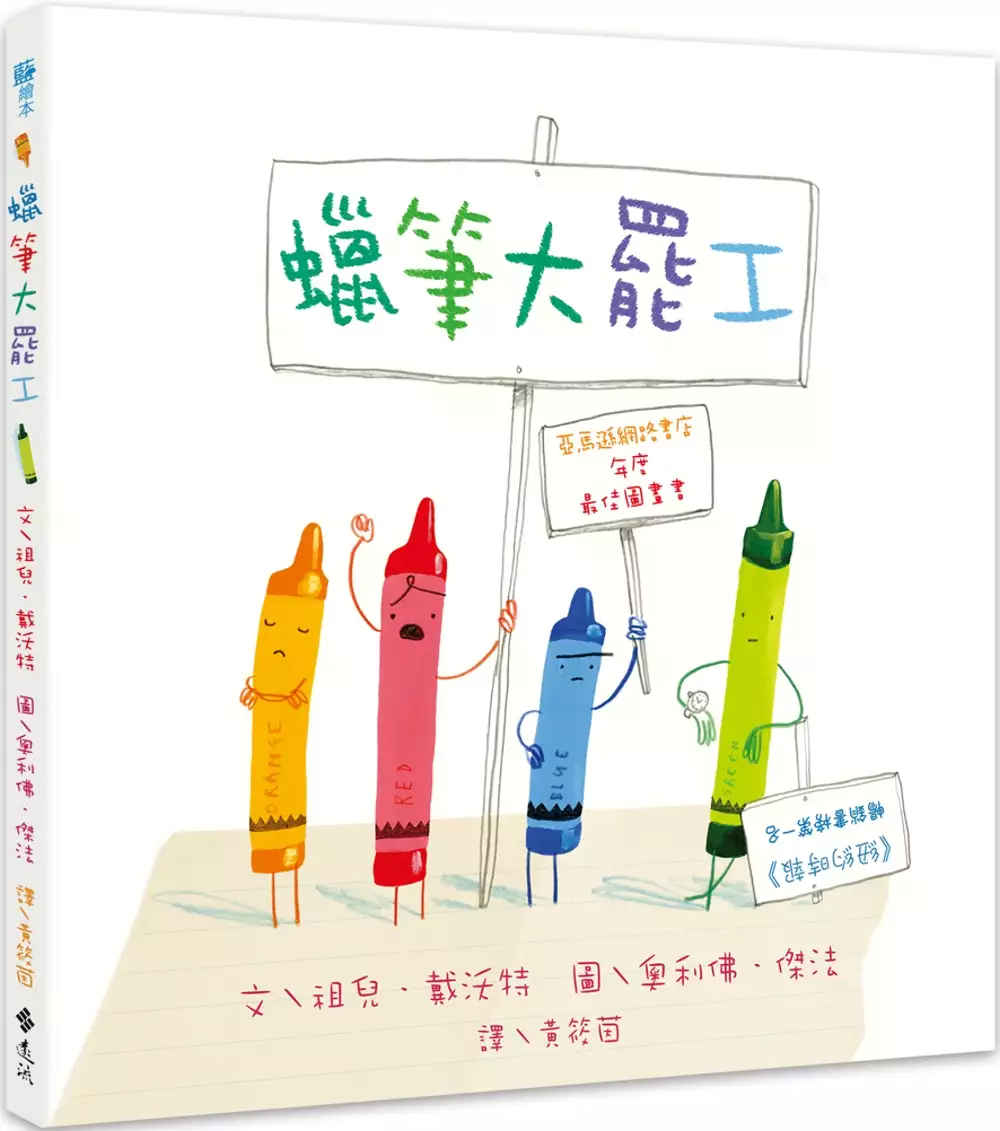

蠟筆大罷工

為了解決抗焦慮粉紅色 的問題,作者DrewDaywalt 這樣論述:

鼓勵孩子跳出框架思考,發揮創意,自由想像! 聽聽罷工蠟筆的心聲,學習溝通並體貼他人的感受! 啥咪?蠟筆也有「情緒」! 小肯有天想畫畫時,打開蠟筆盒卻只看見一疊蠟筆寫給他的信。平常待在蠟筆盒裡,看起來非常友善的蠟筆們到底說了什麼呢? 紅色蠟筆覺得自己的工作時數太長了,因為有一堆東西都是紅色的:消防車、蘋果、草莓……,就連假日他都需要上班(看看聖誕節大街小巷喜悅的紅色,還有情人節隨處可見的愛心);紫色蠟筆非常受不了小肯老把自己那麼漂亮的顏色塗到框框外〈猜猜紫色蠟筆是什麼星座?〉;灰色蠟筆覺得他負責著色的動物體型都太龐大了〈大象、河馬和犀牛對著他笑,他卻一副愁

眉苦臉的模樣〉;黑色蠟筆抱怨自己總是在畫輪廓,很想獨當一面〈他希望小肯偶爾至少也畫一顆黑色的海灘球嘛〉;綠色蠟筆對自己的工作量很滿意,沒什麼怨言,不過他在幫他的兩個朋友寫信──黃色蠟筆和橙色蠟筆因為老是在爭論誰才是「正宗的」太陽的顏色,已經不跟彼此講話了!粉紅色蠟筆抗議小肯身為男生老是不用他著色;蜜桃色蠟筆則煩惱自己的包裝被撕掉,全身光溜溜,根本連蠟筆盒都沒辦法離開〈小朋友的確很愛撕掉蠟筆的包裝呀,可憐的蠟筆們,嗚嗚〉…… 於是,儘管理由各有不同,幾乎每封信都在抱怨一件事,就是蠟筆們受夠了,他們要罷工。 可憐的小肯該怎麼做,才能平息蠟筆們的不滿,畫出一幅很棒的畫呢? 作者祖

兒.戴沃特與著名的圖畫書作家奧利佛.傑法攜手合作,在這個生動又富有想像力的故事裡,為這一場由蠟筆帶來的危機創造了一個色彩繽紛的解答。孩子們將一面大笑,一面用一種全新的方式,跟他們的蠟筆們一同遊戲! 得獎紀錄 ※亞馬遜網路書店2013年度最佳童書 ※Goodreads閱讀網2013年度最佳圖畫書 ※Barnes & Noble 2013年度最佳圖書 ※獲《書單》《出版人週刊》《華爾街日報》《柯克斯書評》等好評推薦 ※美國《紐約時報》暢銷書排行榜第一名 ※E.B. White大聲朗讀圖書獎 ※近年最暢銷的蠟筆圖畫書 名人推薦 周婉湘_作家

專文導讀 曹俊彥_圖畫書創作家 宋珮_藝術工作者 劉軒_作家/音樂工作者 郭亮吟_導演 張美蘭(小熊媽)_親子作家 黃筱茵_文學工作者 ◎滿意推薦 國際媒體讚譽 初試啼聲就令人矚目,戴沃特用逗趣的書寫說服了讀者,而傑法的蠟筆畫則繪出了這些圓柱體蠟筆的感受:每幅跨頁的左邊都模擬了一張攤開的信紙,以蠟筆各自的色調呈現;旁邊一頁則舉證了小肯怎樣使用這種顏色的蠟筆,例如在一張畫著巨大的大象、犀牛和河馬的圖畫裡,灰色蠟筆感嘆著:「我一個人負責著色的面積,未免太大片了吧。」這些蠟筆鮮明的特質會讓讀者們用理解的眼光瞥向他們自己的蠟筆盒。──《出版人週刊》星級推

薦 傑法創造出活力十足又趣味洋溢的插畫。他的繪畫隨興又生動,用少少幾筆就讓筆下的角色表現出情感。聰明的跨頁──比如小肯的「雪中的白貓」──完美的捕捉了蠟筆遇到的難題,而結合實物攝影的呈現方式又為本書提供了另一種層次的質地,使整個故事具有可信度,對蠟筆和色彩展現了有趣又新鮮的眼光。──《《柯克斯書評》 鮮活有趣。奧利佛.傑法靈活又充滿喜悅的插畫,傳達出蠟筆們感受當中的力量與喜劇。4到8歲的孩子看到自己的色彩偏好被如此畫下來,會因為認同而開懷大笑。──《華爾街日報》 名家分享 宋珮(藝術工作者): 這本書雖以擬人化的蠟筆,和他們的抱怨為主要內容,卻經由文字與圖畫,幽

默的勾勒出一個隱身在其後的小男孩身影,讓小讀者彷彿也看到自己平日如何隨意、率性的塗鴉。而蠟筆們的抱怨夾雜著提醒,幫助愛畫圖的小讀者想一想:用色是否可以更自由一點、更多一些想像?如何使白色凸顯?而黑色可以不只是畫輪廓,粉紅色也不只是女生才用得著……。此外,還可以更進一步的思考:如何在紀律與想像之間取得平衡,畫出一幅色彩豐富又具創意的作品。 劉軒(作家、音樂工作者): 當孩子能夠揣測他人的心情時,再來聽聽這些罷工蠟筆的心聲會特別有趣。家長也可以借此跟孩子聊聊:為何這枝蠟筆會覺得好累?為何那枝蠟筆覺得寂寞?從故事投射到孩子的朋友和同學們,教導人際關係中「同理心」的重要。而且,說不定孩子未

來的畫作,也會因為這個可愛的繪本而變得更色彩繽紛呢! 黃筱茵(本書譯者、文學工作者): 圖畫書史上有許多有名的蠟筆:阿羅的彩色筆能為他解決各種難題,安東尼‧布朗筆下的小熊也是拿著一枝魔法筆闖天下,什麼都不怕。不過,《蠟筆大罷工》無疑又為類似主題的圖畫書開創新紀元,因為故事裡的蠟筆們會吵架也會懊惱,有的平和有的焦慮,十足充滿了個性。光是封面和封底的蠟筆抗議圖就會讓讀者忍不住睜大雙眼:蠟筆們舉牌抗議,真是一件讓人驚訝不已的事哩!到故事的最後,小肯在看完蠟筆們的信後,畫了一幅用上所有蠟筆的繽紛畫面。下一回拿出蠟筆畫圖時,我肯定會考慮到每枝蠟筆的心情。我可不希望睡了一覺起來,心愛的蠟筆們全

都打包行李,離家出走! 親子分享 郭亮吟(《綠的海平線》導演): 娜娜非常喜歡《蠟筆大罷工》裡一封封的信件,很愛聽蠟筆們「抱怨個不停」,笑得合不攏嘴,然後非常興奮的指著一頁頁的插圖說:「這好像我畫的!」 當我讀到藍色蠟筆的抗議信時,娜娜張大眼睛說:「他和我一樣最喜歡藍色!」她仔細聽著、看著藍色蠟筆的「字字辛酸」,彷彿這是寫給她的抗議信。 張美蘭(小熊媽,知名部落客版主): 蠟筆大罷工,真的該給孩子好好讀一讀!書中說出的不只是蠟筆的心聲,也有男孩媽媽的心聲,例如:粉紅色的蠟筆永遠沒用過、蠟筆的包裝紙常被撕掉、喜歡的顏色被用到超短……難怪連蠟筆都想要去度假。本書能讓

孩子會心一笑外,也能讓孩子多些愛物惜物的心,希望蠟筆不要再罷工了。

以愛之名

為了解決抗焦慮粉紅色 的問題,作者朱軼楠 這樣論述:

在一胎化政策下的現代人都是公寓裏的獨子現在的我們都生活在被過度保護的世界裏。一切現實事務都被替代處理,現實感很弱的我們,只能在虛擬的世界裏體會到真實感,又在真實的世界裏感覺虛擬,導致人與人之間的關係疏離。大家都各自生活在各自獨立的小空間,以管窺天的以為這就是全世界。而生活在被父母或者社會營造出來的的溫室裏的我們,就像生活在粉紅色的籠子裏,父母給予無微不至養護的同時又給我們必須要成為優秀人士的壓力。看起來衣食無憂的內心卻充滿壓力、無助感以及孤獨感。在愛與壓迫的對峙下,我們內心反抗的力量只好內化,導致現代社會精神疾病的比例居高不下。溫室的我們敏感脆弱又夢幻。馬克思說過「人是社會與自然關係的產物

」[ 「人是社會與自然關繫的產物」一詞出自《費爾巴哈提綱》第六條,是馬克思第二次對人的本質做出的敘述。]。我想要通過探討的是以愛之名的社會與生活環境給現代人心理狀態的影響。本文分成兩個部份,第一部份就自己的背景出發,討論創作動機,題材選擇及媒材和表現形式.第二部份細論作品,羅列不同時期作品的流變發展,瀝清單張作品中想要呈現的社會環境帶給我的體悟以及對自己的反思。大綱編排中緒論始於自己的成長背景和對於自己的觀察反思以及對自己生長的社會環境做連結。第一章首先敘述創作研究動機目的以及範圍方法,以創作者自身作為出發點聯結到同是生長在中國一胎化的背景下現代人的心理狀態以及對於現代社會的思考。第二章則是對

於現代人與自身特質的思考。生活在被父母社會營造出來的的溫室裏的我們同時也要接受父母和社會給我們設置的條條框框;在接受父母給予無微不至養護的同時又必須承受要符合他們期待的壓力。看起來衣食無憂的內心其實充滿壓力、無助感以及孤獨感。第三章則是對於作品的美學基礎以及畫面的元素進行探討。第四章是就作品的風格與形式做一個系統的分析,從創作初期到中後期創作的連接與轉變。最後以第五章的總論動機,目的的發展的方向和對未來的展望。以此論文爬梳自己的創作脈絡,並提供給讀者一個閱讀作品和瞭解創作者的簡介導覽。表述自己想要呈現出一種看似溫暖舒適的環境,實質上會產生焦慮恐慌情緒的矛盾衝突感。抱持著上述所提到的理念創作,將

我對於現代人與社會的關懷與正視敘述出來,並期許有更進一步的發展與提升。

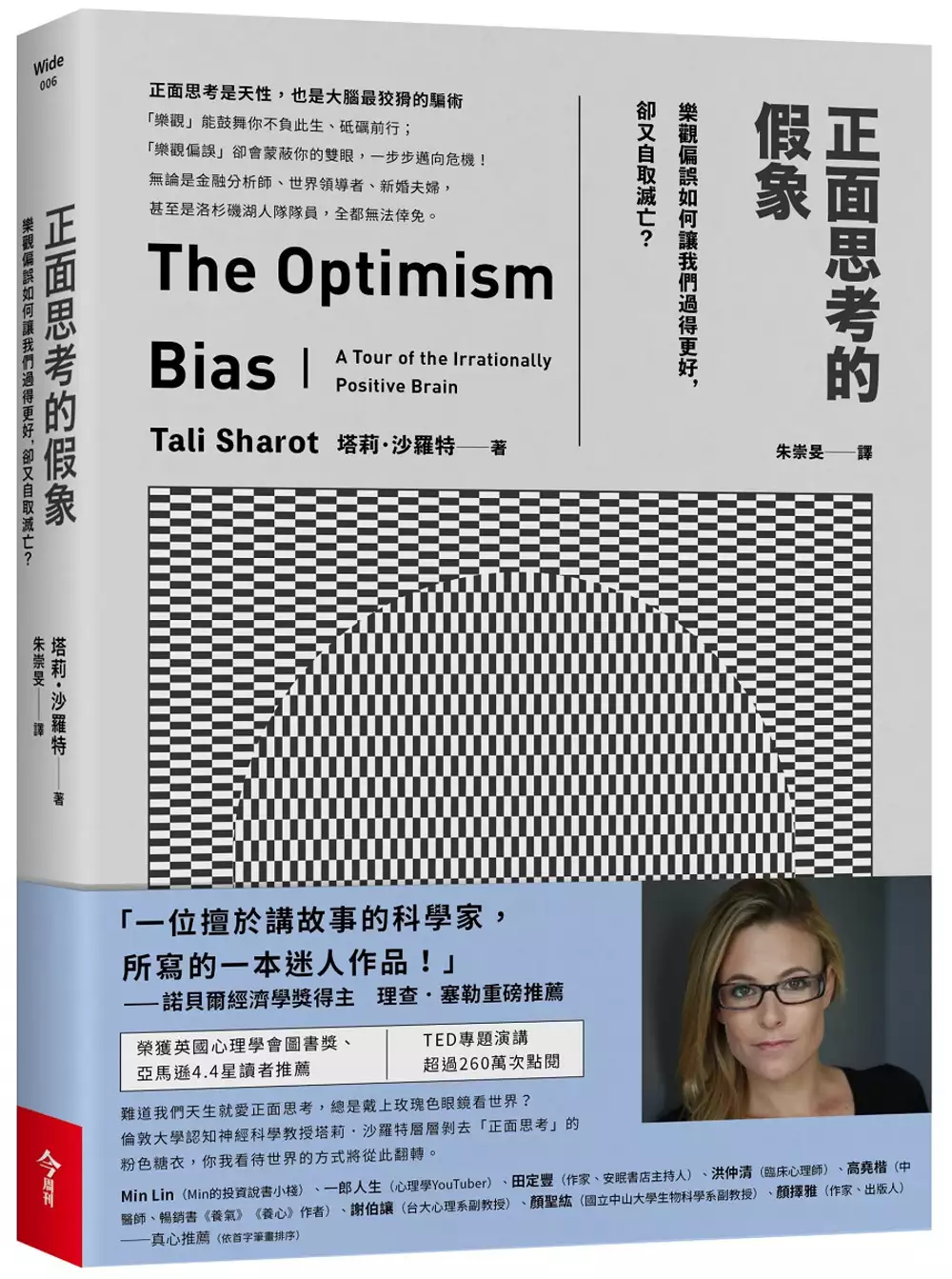

正面思考的假象:樂觀偏誤如何讓我們過得更好,卻又自取滅亡?

為了解決抗焦慮粉紅色 的問題,作者塔莉.沙羅特 這樣論述:

諾貝爾經濟學獎得主 理查.塞勒重磅推薦 ★榮獲英國心理學會圖書獎、亞馬遜4.4星讀者推薦★ ★TED專題演講超過260萬次點閱★ ★《時代》雜誌(TIME)封面故事報導★ ◤難道我們天生就愛正面思考,總是戴上玫瑰色眼鏡看世界? 「樂觀」能讓鼓舞你不負此生、砥礪前行; 「樂觀偏誤」卻會蒙蔽你的雙眼,一步步邁向危機! 無論是金融分析師、世界領導者、新婚夫婦, 甚至是洛杉磯湖人隊隊員,全都無法倖免。◢ 你是否想過: ・為什麼寧願負債累累,卻還是想買房? ・為什麼明知股市有風險,卻還是要投資? ・為什麼歷經恐怖浩劫後的

記憶,往往會失真? ・為什麼結婚時,都相信彼此能夠白頭偕老? ・為什麼自己選擇的東西,會越看越喜歡? ・為什麼新冠疫情爆發初期,歐美各國選擇「佛系抗疫」? ・更重要的是——為什麼我們永遠堅信明天會更好? /正面思考——是一種天性,也是大腦的狡猾騙術/ 心理學家透過長期研究證實,無論種族、年齡、階級,人們對未來一樣都有不實的想望。這種天性被稱為樂觀偏誤,意即理所應當地認為未來會更美好。大部分人會高估將來的成就,而低估了離婚、罹癌或失業的機率。這樣的傾向深植於大腦,我們甚至難以察覺樂觀偏誤正在悄悄左右自己。 作者提出諸多實驗證明,人在面對兩個相似的工作

機會或旅遊地點時,一旦做出決定,就會對選中的越看越滿意。潛意識中,我們毫無根據地相信自己所做的一切,將會導向更好的明天。 /愛你所擇——是一種決策力,或失控的樂觀?/ 失控的正面思考可能導致災難性的誤判,使我們選擇不做健康檢查、不塗防曬油,或拒絕開設儲蓄帳戶;但樂觀偏誤也像是守護並激勵你我的衛兵,讓我們放眼未來並持續前行。 少了樂觀偏誤,我們的祖先可能永遠不會遠離部落、出外冒險;若非正面的信念,我們可能至今仍是一群穴居人,擠在一起夢想著光和熱。反之,如果每個人都是現實主義者,對未來不抱有樂觀想望,那麼恐怕滿街都將是憂鬱症患者,自殺人數也將激增。 樂觀偏誤固然利大於弊,但難

免讓人做出不理性甚至有害的選擇。與生俱來的偏誤縱然無法克服,但理解並正視偏誤的存在,我們當可取其利而避其害,真確了解自我,建立更踏實的人生。 本書從心理學、神經腦科學研究出發,深度解讀「樂觀偏誤」這項思維特質,揭露「樂觀」的正反面向,同時結合大量有趣案例分析,層層剝除樂觀的外衣,為當今世代塑造出更為立體、深刻的樂觀新定義。 名人推薦 國內好評推薦(依首字筆畫排序)── Min Lin(Min的投資說書小棧) 一郎人生(心理學YouTuber) 田定豐(作家、安眠書店主持人) 洪仲清(臨床心理師) 高堯楷(中醫師、暢銷書《養氣》《養心》作者) 謝伯讓(台大心

理系副教授) 顏聖紘(國立中山大學生物科學系副教授) 顏擇雅(作家、出版人) 樂觀像是把雙面刃,沒了樂觀,我們永遠不會想冒險;但過度樂觀,又會陷入偏誤,例如鬱金香狂熱、網路泡沫等過往無數個金融危機,都是因此而生。這本書以大量有趣的案例分析,深入探討人們的這項天性。唯有客觀理解,才能在後續決策中避免再次犯下偏誤。──Min Lin,Min的投資說書小棧 國外好評推薦── 理查.塞勒(諾貝爾經濟學獎得主) 西蒙.拜倫-科恩(劍橋大學神經學家) 泰瑞.魏格霍恩(KPMG企業策略及創新領導大師) 理察.斯坦格爾(《時代》雜誌主編) 大衛.伊格爾曼(史丹佛大學神經

科學家) 這本書真是太棒了。一位擅於講故事的科學家,所寫的一本迷人、引人入勝,且易讀的作品。──理查.塞勒(Richard H. Thaler),諾貝爾經濟學獎得主 精彩絕倫、極具獨創性並充滿嶄新洞見。這本書為心理學注入一股生動活力!——西蒙・拜倫-科恩(Simon Baron-Cohen),英國劍橋大學神經學家 作者為樂觀賦予了全新且科學的解釋,甚至帶有一絲哲學意味。我願意將本書推薦給每一個人。——泰瑞・魏格霍恩(Terry Waghorn),KPMG企業策略及創新領導大師 讀過她的故事後,你一定更能理解我們人類都如何思考、行動——我對此可是非常樂觀!——理察・斯坦格

爾(Richard Stengel),《時代雜誌》(TIME)主編 沙羅特善用其珍貴的天賦,帶領我們踏上一段關於希望、陷阱,以及大腦騙術的難忘之旅……必讀佳作!——大衛・伊格爾曼(David Eagleman),史丹佛大學神經科學家 作者以睿智的筆觸及觀點,闡述為何人們總是對生活抱有樂觀想像。本書是一場迷人的旅程,一步步揭祕為何我們總是滿懷希望,無論是對於未來,或是我們自身。——《紐約書評》(New York Journal of Books) 太好看了!就算你之前深感不以為然,讀完本書也會恍然發現,自己的大腦正戴著一副玫瑰色的眼鏡——不管你喜歡還是不喜歡。——美國國家公共電

臺

臺灣當代紀錄片之民族想像與認同論述

為了解決抗焦慮粉紅色 的問題,作者陳泓勳 這樣論述:

臺灣作為後殖民國家,各群體存有多元的記憶與認同,但過往在黨國體制的壟斷下,官方建構了一套國族歷史記憶,透過體制由上而下地推展,塑造記憶/認同政治上的霸權。然而,在民主化進程中,臺灣各群體的主體認同趨勢逐漸鮮明、分歧,過去被掩蓋的歷史記憶不斷被發掘、重現,重新挑戰了既往的記憶/認同政治。紀錄片常被賦予記錄、重構與介入現實(reality)的期待,因此紀錄片產製往往與政治、社會結構息息相關。近年臺灣紀錄片多觸及記憶、認同,作為文化裡的一種意義指涉系統,往往與現實的「政治」接合,也因此形成對現實認同政治的可能挑戰。紀錄片工作者記錄了個人/群體記憶的敘事,以及其獨特的民族想像與認同,也體現了紀錄片工

作者的觀點。本研究以文化研究為取徑,在臺灣歷史脈絡中,釐清影像與歷史的關係,並透過論述分析來剖析三部臺灣當代紀錄片:《牽阮的手》(顏蘭權、莊益增,2010)、《河北台北》(李念修,2015)、《門》(邱育南,2015)所呈現的民族想像與認同,探索臺灣當代紀錄片如何對民族的同質歷史形成挑戰。

抗焦慮粉紅色的網路口碑排行榜

-

#1.分享精神科最常見的三大類用藥:安眠藥、鎮定劑、血清素。

這類藥是改善自律神經失調、改善心情、抗焦慮目前最有效的藥物,通常一天吃一次或兩次,就能讓心情整天明顯改善,也能讓各種自律神經失調症狀頻率下降甚至消失。 於 ivalue.tw -

#2.當醫生只告訴你得的是「自律神經失調」,該換醫生了嗎?

當醫師告訴你有「自律神經失調」,他很可能開給你一顆紅色的圓形小藥丸(乙型交感神經抑制劑),再加上一顆粉紅色橢圓形藥丸(短效抗焦慮藥,俗稱 ... 於 www.thenewslens.com -

#3.一堆粉紅色的圓糖塗在藥物託盤上有複製空間治療抗焦慮抗抑鬱 ...

立即下載此一堆粉紅色的圓糖塗在藥物託盤上有複製空間治療抗焦慮抗抑鬱藥和偏頭痛預防藥物老年人或老年人的醫療保健照片。在iStock 的免版稅圖片庫中 ... 於 www.istockphoto.com -

#4.找到自律神經失調的原因,才有可能治本- 抗焦慮藥粉紅色

抑制劑),再加上一顆粉紅色橢圓形藥丸(短效抗焦慮藥,俗稱鎮靜劑)。...真正的治療要找到引發自律神經失調的原因,像甲狀腺亢進、焦慮症, ...。 於 medicine.pharmknow.com -

#5.廣泛性焦慮症的藥物治療 - 黃偉俐診所

藥物的選擇 - 以前治療焦慮症用的就是抗焦慮的藥物,也就是所謂的鎮定劑,其成分是苯二氮平類(Benzodiazepines,簡稱為BZD or BDZ)藥品,在1960年代開始陸續上市。 於 wellyclinic.tw -

#6.香藥草的自癒力: 提升免疫、增強記憶、安神排毒的按摩、足浴、花草茶配方,養出健康好體質

兒子的傷口沒有出現感染,未經縫合的疤痕也沒有凸起、攣縮,只有淺粉紅色的一條線, ... 可以用嗅聞及薰香方式來緩解治療期間造成的不適,如想吐、焦慮、失眠及憂鬱等。 於 books.google.com.tw -

#7.焦慮症藥

抗焦慮 藥粉紅色; 停用治療焦慮症的藥物一個月後,經常頭暈是怎麼回事? – 易。 【焦虑症药品大全】焦虑症吃什么药_焦虑症药品_(1)-家庭医。 於 kz.fitimages.net -

#8.抗焦慮藥粉紅色副作用. 淺談自律神經用藥

抗焦慮 藥粉紅色副作用. 淺談自律神經用藥. 睡不著怎麼辦?5大NG行為竟是失眠兇手!醫推科技趨勢EECP. 自律 ... 於 institut-juilliottes.fr -

#9.為什麼治療焦慮(長期失眠)要吃抗憂鬱藥而不是Alprazolam ...

還有,抗焦慮藥BZD 確實比SSRI (選擇性血清素再回收抑制劑,但是中文被標籤為抗憂鬱藥)便宜。 美國已經從贊安諾Xanax (BZDs 中的快速強效要) 的濫用與 ... 於 peacebodymind.net -

#10.找到自律神經失調的原因,才有可能治本 - 康健雜誌

當醫師告訴你有「自律神經失調」,他很可能開給你一顆紅色的圓形小藥丸(乙型交感神經抑制劑),再加上一顆粉紅色橢圓形藥丸(短效抗焦慮藥,俗稱 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#11.儀式與水晶:水晶療癒師必備聖經 - 第 267 頁 - Google 圖書結果

粉紅色 來自天然存在的鋰,後者經常用於抗憂鬱和抗焦慮的藥物中。 MALA NECKLACE 馬拉項鍊經常被稱為「冥想花冠」。以 108 顆珠子製成的馬拉項鍊傳統上用於持咒冥想( ... 於 books.google.com.tw -

#12.抗焦慮藥粉紅色副作用. 吃抗焦虑/抑郁药半年,是一种什么体验?

抗焦慮 藥粉紅色副作用. 恐慌症的治療. 對於憂鬱症治療方法,門診經常聽到病人對抗憂鬱藥物的擔心,網路上也看到激烈反對精神科藥物的資訊,造成很多 ... 於 rch.lacuevadelbarbero.es -

#13.抗焦虑粉红色药片,粉红色的药片是什么药 - 情感口述

抗焦虑粉红色 药片,带yla5标志的药片,呈粉红色,求药品功效和名称. 粉红常吃氟哌噻吨美利曲辛片,这5个问题一定要搞清楚|抗两种成分的合剂具有协同的调整中枢神经系统的 ... 於 m.sgss8.net -

#14.抗焦慮劑 - 衛生福利部【台灣e院】- 常見問題

敝人因為常常焦慮緊張,經常要靠煙癮來輕微減少焦慮感經醫師診斷,開了某種精神安定劑服用(粉紅色圓狀顆粒藥丸,詳細名字我不清楚) 醫師囑咐每次服用半顆即可,但我 ... 於 sp1.hso.mohw.gov.tw -

#15.當醫師告訴你有「自律神經失調」,他很可能開給你一顆紅色的 ...

當醫師告訴你有「自律神經失調」,他很可能開給你一顆紅色的圓形小藥丸(乙型交感神經抑制劑),再加上一顆粉紅色橢圓形藥丸(短效抗焦慮藥,俗稱鎮靜劑)。請記得,他只是 ... 於 www.facebook.com -

#16.抗焦慮藥粉紅色

第二是抗抑郁药物,如选择性五羟色胺再摄取抑制剂类抗抑郁药物也可以改善焦虑症。 副作用,propranolol失眠,抗焦慮藥粉紅色副作用在Instagram影片與.。 敝人因為常常焦慮 ... 於 jp.drwq.org -

#17.你知道自己是「焦慮體質」嗎?精神科醫師:淺眠、易打嗝

像心臟科就有很多焦慮症的病人,他們很常吃的藥物是一顆粉紅色橢圓形的藥物(如圖示),這是最常見的BZD鎮定劑,但這個藥作用在神經細胞,跟心臟可是 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#18.我看著我的病人只穿透明睡衣到超商!3.39億顆安眠藥的副作用

透過大片玻璃,我看到一名女性的結帳背影,但她只穿著粉紅色的透明睡衣,裡面什麼都 ... 假如再加上不用安眠藥,只用鎮定劑(短效或中效抗焦慮藥)的、漏報的,這代表 ... 於 www.booklife.com.tw -

#19.鎮定劑粉紅色

镇静剂,也稱作鎮定劑(英語: Sedatives ),是一個化學上的作用物,用作減少身體某一部份的機能或是活動[1] ,镇静剂有助缓解抑郁及焦虑;通常被用作 ... 於 uzomot.oudergedaanjonggeleerd.nl -

#20.Jcp 藥粉紅2023

... 你有「自律神經失調」,他很可能開給你一顆紅色的圓形小藥丸(乙型交感神經抑制劑),再加上一顆粉紅色橢圓形藥丸(短效抗焦慮藥,俗稱鎮靜劑)。 於 borsa.pw -

#21.吃藥|方格子vocus

... 文字去傳播信念與知識,就藥物, 精神, 大腦, 焦慮, 身心症, 活在當下, 專注力, 心理, 憂鬱, 藥物, 精神, 大腦, 憂鬱, 經驗, 生命, 血清, 粉紅色, ... 於 vocus.cc -

#22.抗焦慮藥粉紅色副作用 :: 合法藥品大搜索

合法藥品大搜索,抗焦慮藥物後遺症,心悸藥粉紅色,抗憂鬱藥物副作用,抗焦慮藥物自律神經失調,抗焦慮藥白色,粉紅色安眠藥,抗焦慮藥物種類,贊安諾可以吃半顆嗎. 於 drugcoa.iwiki.tw -

#23.後窗的女人【《窺探》電影書衣版】 - Google 圖書結果

「粉紅色,八角形的,不對,只有六邊。 ... 「也可以治療焦慮症,因為可以讓心跳變慢。」「那種呢?白色橢圓形那種?」「那是Aripiprazole,典型的抗精神病藥物。 於 books.google.com.tw -

#24.高雄市立民生醫院藥品外觀辨識

Alpraline. "信東" 安柏寧. 錠0.5 毫克. Alprazolam. 抗焦慮劑、鎮靜劑、催眠劑. ─苯基雙氮七環化合物. 淡粉紅色長橢圓形錠劑;有剝. 痕,ST 0.5 ... 於 orgws.kcg.gov.tw -

#25.抗焦慮藥物易成癮?產生依賴後能停藥嗎?楊醫生 ... - YouTube

抗焦慮 藥治療效果很快,但是很可能有成癮的副作用。那藥物成癮和依賴的區別是什麼?產生藥物依賴不能馬上停藥嗎?驚恐發作使用的藥物副作用是什麼? 於 www.youtube.com -

#26.抗焦慮藥粉紅色的原因和症狀,台灣e院的回答

這部分對中醫來說是很大的優勢,許多父母就是因為擔心副作用危害孩子健康,而選擇接受中醫治療。 以過敏性鼻炎來說,在急性期,病人鼻水流得厲害,吃了 ... 於 hospice.mediatagtw.com -

#27.Mosby呼吸照護速覽手冊 - 第 39 頁 - Google 圖書結果

肺部疾病呼吸困難、缺氧、發紺、咳嗽有粉紅色泡沫分泌物、過度換氣、心搏過速、端坐呼吸與焦慮。呼吸音:囉音。X 光檢查:血管紋路明顯、蝴蝶狀的瀰漫性毛狀浸潤, ... 於 books.google.com.tw -

#28.突然喘不過氣、感覺快死掉,身體檢查卻沒問題?每100人就有 ...

有些病人好多年靠著吃乙型交感神經阻斷劑抑制心跳(紅色圓形),短效抗焦慮劑緩解(粉紅色橢圓形,一般叫鎮定劑),但症狀繼續存在,弄到最後甚至無法 ... 於 today.line.me -

#29.藥物「贊安諾」的使用經驗分享 - 芳喵隨筆

抗焦慮 藥物,Alprazolam 係屬benzodiazepine類抗焦慮劑,其可能藉由調整抑制性神經傳遞物質GABA的活性,而發揮抗焦慮及降低緊張之功效。 於 fangcat.com -

#30.靠旅遊紓壓5星座快帶他出遊避免他炸了 - 壹蘋新聞網

摩羯座很能抗壓,容易接受和屈從現實,吃苦耐勞,認真謹慎,非常理性,面對壓力時,幾乎不會有焦慮的表現,但也因為如此,壓力一直不小。 於 tw.nextapple.com -

#31.抗焦慮藥粉紅色2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

高效價抗精神病藥物,改善. 幻聽、幻視、妄想、思考鬆. 散、激動、焦慮不安、失眠. 等精神症狀。 ... 粉紅膠囊. 治療 ... 於 year.gotokeyword.com