找教會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周學信寫的 神學通識30課 和包智敏的 包牧師信箱:基督徒信仰生活難題300題都 可以從中找到所需的評價。

另外網站與生命拔河銀行家急切教會孩子的6件事 - 天下雜誌也說明:五個小孩陸續長大,進入職場。戴利的父親鼓勵孩子找醫療福利好的公司,並且在剛踏進職場時,不要計較起薪,要更專注於 ...

這兩本書分別來自校園書房 和橄欖所出版 。

台灣神學研究學院 神學研究道學碩士班 蔡慈倫所指導 陳玉瑛的 探討阿美族教會婦女之異地奮鬥史:以醫治禮拜做為關顧之進路 (2019),提出找教會關鍵因素是什麼,來自於阿美族、異地奮鬥、聖餐禮、醫治禮拜、母性社會。

而第二篇論文國立彰化師範大學 輔導與諮商學系 葉怡伶所指導 陳淑芳的 基督教會青少年團契成員之宗教信仰及其希望感之關係 (2017),提出因為有 基督教、團契青少年、宗教信仰、希望感的重點而找出了 找教會的解答。

最後網站找教會 - 跟隨耶穌腳蹤網則補充:教會 是基督徒敬拜主的地方,一個好的教會不僅能夠讓我們與主的關係更加親近, ... 答:教會不等於華麗的教堂,不等於虔誠、隆重的各種宗教儀式,更不等於信徒能奉獻 ...

神學通識30課

為了解決找教會 的問題,作者周學信 這樣論述:

30顆神學種籽,就等著你來撒種。 今日的信仰群體其實離聖經很遠,塑成信仰群體的養料,並不是聖經,而是一己的感覺情緒、中產階層的文化氛圍,而決定群體的所是和所為,往往是市場和經濟的考量。斷裂的經文成為信仰群體生命的養分?難道我們只能乾瞪眼坐看這世界在收割教會? 神學,亦即教會的教導,不只是一些良善的想法與觀念,幫助人能成為教會的會友。神學乃是教育初信者、福音的傳講者與處理異端教導不可或缺的一環。神學可以讓福音繼續作為耶穌基督的好消息。當基督徒不認識自己的信仰的時候,當我們的教會不願意教導神學的時候,恐怕那些講道、教導與分享的內容就不再是耶穌基督的福音。 本書蒐羅作者近

年發表的三十篇文章,主要的任務,在突顯日常生活中無處不神學,做好信徒的神學教育扎根。除努力於勤讀聖經、恆切禱告之外,更應強化神學素養,培育信徒具備正確的教義知識,落實真正的團契生活精神。神學通識教育課程必須與時俱進,以呼應未來教會對基督徒應有的基本素養要求,構築基礎神學通識能力,將博雅兼具啟發的神學識見內化於心,讓這30堂課成為每一個基督徒一生帶得走的「營養學分」。 誠摯推薦 王文基 宣道會天母堂主任牧師 林鴻信 台灣神學研究學院 系統神學教授 孫寶玲 台灣神學研究學院 新約教授 莊信德 播種國際事工創意顧問 鄧紹光 香港浸信會神學院基督教思想(神學與文化

)教授 譚國才 基督教台灣浸會神學院 系統神學教授

找教會進入發燒排行的影片

雖然從小就生在基督徒家庭,可是佳欣也經歷了一段浪子的生活。

直到她來到台灣讀書,神的憐憫和恩典始終沒有離開她,才讓她萌生了在台灣找教會的念頭。還好,神的家充滿愛,使她在台灣也不孤單。

水深・火熱直播頻道:http://psce.pw/KZFZN

水深之處官方網站:http://www.luke54.org

水深之處Facebook:https://www.facebook.com/luke54.org/

水深之處Instagram:https://www.instagram.com/luke54.taiwan/

探討阿美族教會婦女之異地奮鬥史:以醫治禮拜做為關顧之進路

為了解決找教會 的問題,作者陳玉瑛 這樣論述:

本研究以生命敘事,探討一位阿美族婦女之婚姻與異地奮鬥歷程,從婚姻的決定、婚姻的互動,到婚後的經濟生活之生命故事,來看原住民從部落到異地生存,因經濟窘迫所產生的生命歷程。根據阿美族傳統,阿美族婦女與家庭有特殊的連結意涵,阿美族婦女對於家的看重由其文化意涵。本研究對象因特殊的原因,自從年輕就進入婚姻,婚後必須面對接踵而來的婆媳問題 、懷孕問題,最後被研究者選擇離開婆家,跟丈夫一起獨立到異地生活,為了經濟生活的需要,先後貸款買車、買房,由於所賺的錢,入不敷出的開始負債,因債逐高台曾遭債主驚嚇,以至於面對極大的生活壓力,甚至因而墮胎三次,經歷俱裂的身心痛苦。隨後又經歷丈夫意外身亡,一個人獨力

扶養三個孩子,中年之後又罹患癌症,以為自己要走入生命盡頭,想著孩子需要母親,於是積極化療擺脫疾病。 被研究者本著,阿美族母性傳統精神,擁有外表剛強、樂觀、豁達的性格,因家庭成長環境的性格塑造,造就凡事都要靠自己的信念。從被研究者身上看見許多都市原住民婦女都市生存的縮影。即便在這樣艱苦的環境中,被研究者仍堅持帶著孩子找教會、參與教會服事,綜觀都市型的原住民教會,在被研究者的生命歷程中扮演重要的角色,這是許多原民住在都市的一盞明燈,也是同族之間,彼此噓寒問暖的避難所。 被研究者離開部落到外地奮鬥,靠著教會與信仰的支持,得以面對各種困境。因此,本研究的最後一部份透過醫治禮拜的設計與實施,

希望能幫助經歷婚姻挑戰、經濟困境、意外喪夫與罹患癌症的被研究者,從信仰中經歷得到信仰意義,並希望透過禮拜帶給被研究者繼續仰望上帝向前走的力量。

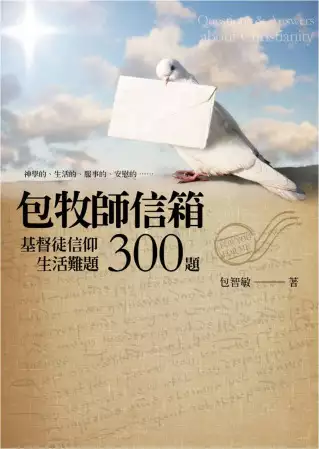

包牧師信箱:基督徒信仰生活難題300題

為了解決找教會 的問題,作者包智敏 這樣論述:

本書精選中國各地讀者最常見的問題,從聖經尋找答案,用心回答。內容涵蓋基督徒信仰生活及屬靈事奉的各個層面,使本書內容深具實用性、知識性、可讀性,是初信者信仰生活實用指南,也是有心了解中國大陸教會發展者所必讀。 內容包括基督徒信仰與生活中具有代表性的十大類共300題解答,包括: 1. 基本信仰篇 2. 生命成長篇 3. 生活事務篇 4. 傳道事奉篇 5. 教會復興篇 6. 教會管理篇 7. 安慰釋放篇 8. 婚姻家庭篇 9. 聖經難題篇 10.信仰常識篇 無論你是初信,還是信主多年的讀者,或許你正在苦苦尋求某一問題的答案,心中一籌莫展,身邊又沒有人可以請教,希望這本書能成為你的

知音和良伴,並透過你去幫助他人。 作者簡介 包智敏牧師 中國基督教兩會出版部主任,曾任《天風》雜誌副主編。在《天風》的工作中,曾收到無數來自中國各地讀者的問題,因而設立「艾潔信箱」公開回答讀者的問題,廣受歡迎。「艾潔信箱」的問答集結出版後曾再版10次以上,長期暢銷不衰,成為許多人屬靈生命上的幫助。

基督教會青少年團契成員之宗教信仰及其希望感之關係

為了解決找教會 的問題,作者陳淑芳 這樣論述:

本研究旨在探討基督教團契青少年之個人宗教信仰與希望感之現況及其關係。本研究採問卷調查法,以400位台灣基督長老教會彰化中會各教會及彰化靈糧堂教會之團契青少年為研究對象。本研究以「宗教信仰量表」與「青少年希望感量表」為研究工具。並採用描述性統計、信度分析、項目分析、探索性與驗證性因素分析、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、Sheffé多重比較、Pearson積差相關及逐步多元迴歸分析進行資料分析。主要研究結果如下:一、團契青少年在宗教信仰五個構面中,以宗教態度得分最高,而宗教實踐則最低。二、團契青少年在希望感四個構面中,以動力思考得分最高,而路徑思考則最低。三、在整體宗教信仰、宗教態度與宗教情

緒舒緩上,已受洗者高於慕道友。四、在宗教實踐上,團契青少年主要影響人是牧師者高過主要影響人是同儕者;在宗教態度與宗教實踐上,團契青少年主要影響人是教會成人者高過主要影響人是同儕者;在整體宗教信仰、宗教態度、宗教認知、宗教實踐與宗教情緒舒緩上,團契青少年主要影響人是傳道師者高過主要影響人是同儕者。五、在整體宗教信仰、宗教態度、與宗教實踐上,團契青少年受父母影響深遠者高於受父母中等影響者。六、在整體宗教信仰及宗教情緒舒緩程度上,有領受聖餐者高於沒有領受聖餐者。七、在正向情緒及動力思考上,12-15歲者高於19-24歲者。八、在整體希望感、動力思考與路徑思考上,團契青少年主要影響人是牧師者高於主要影

響人是同儕者;在整體希望感上,團契青少年主要影響人是牧師、傳道師者,高於主要影響人是同儕者。九、團契青少年之宗教信仰與希望感有顯著中低度正相關。十、團契青少年的宗教實踐可預測希望感。最後,研究者根據上述研究結論分別針對教會組織與人員、青少年之父母與未來研究提出建議。

找教會的網路口碑排行榜

-

#1.高雄長老教會 - villacalmia.it

高雄市具有歷史性,84年的教會,有週間小組,禮拜日有敬拜讚美、有愛餐,禮拜六 ... 找教會台灣基督長老教會首頁> 找教會簡易尋找教會資訊高雄市地區 ... 於 villacalmia.it -

#2.台灣教會史一史料研究回顧與展望 - 賴永祥長老史料庫

我編製索引也就利用這些資料作出幾個表來,從中找出信徒之間人與人的關係,婚姻及信仰的傳承都可看出來。台灣的基督教,過去只准信徒和信徒結婚,不准和外面的人結婚,我 ... 於 www.laijohn.com -

#3.與生命拔河銀行家急切教會孩子的6件事 - 天下雜誌

五個小孩陸續長大,進入職場。戴利的父親鼓勵孩子找醫療福利好的公司,並且在剛踏進職場時,不要計較起薪,要更專注於 ... 於 www.cw.com.tw -

#4.找教會 - 跟隨耶穌腳蹤網

教會 是基督徒敬拜主的地方,一個好的教會不僅能夠讓我們與主的關係更加親近, ... 答:教會不等於華麗的教堂,不等於虔誠、隆重的各種宗教儀式,更不等於信徒能奉獻 ... 於 www.lambsteps.com -

#5.這才是我要找的真教會! - 誰在見證神

看到教會這樣的情況,我還是選擇離開,繼續尋找。 基督徒一個人坐在空空的教堂. 一次聚會,我遇見教會的吳姊妹,吳姊妹得知我還在徘徊找 ... 於 www.testifygod.com -

#6.【藝術教育】與教育大學合作引入校園壁畫新概念中華基督教會 ...

該活動於去年12月開始籌劃,顧問是教大Professor Laurence James Wood,3間學校在選材上均加入了香港特色元素,其中兩間小學所選題材較直接,以實體物如 ... 於 topick.hket.com -

#7.我如何找教會? - RTV改革宗電視台

我如何找教會? 找真教會,不是找我喜歡的教會找靠近聖經的教會,不是找靠近我家的教會找追求真理的教會,不是找追求成功的教會找以神為中心的教會, ... 於 rtv.org.tw -

#8.為何南韓年輕人不信教? | DQ 地球圖輯隊

其中,今年30歲出頭的樸賢榮(音譯,Park Hyun-jung)難得出現在現場,她來自虔誠的基督教家庭,成長過程中都會固定上教會,然而隨著大學畢業、找工作、結婚 ... 於 dq.yam.com -

#9.從安提阿教會說起 - 第 54 頁 - Google 圖書結果

我告訴弟兄們,教會從各方面來說,都容易叫你覺得失望。但是,在主所興起的教會中間,主說:「我要來找一處教會,是確實可以滿足我的心意的。」結聖經,會覺得安提阿教會這麼 ... 於 books.google.com.tw -

#10.主管急著找人填補空缺《紐約時報》四星最高評價餐廳總經理

主管急著找人填補空缺《紐約時報》四星最高評價餐廳總經理: 「看人,不要看履歷」. 2023-07-27 12:21 聯合新聞網/ 天下文化出版 ... 最優秀的下屬教會我的事. 於 udn.com -

#11.搜尋教會, 結果共: 4筆 - 食尚玩家

2023教會話題推薦文章,周末免費開逛!2022全台6大耶誕市集:2天快閃花博、首座「耶誕美食樂園」,「全台最大薑餅城市」在這!超過70棟薑餅屋+9大燈飾, ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#12.小時候也有到教會參加主日學,在我五歲左右的時候爸爸就過世 ...

我原生的家庭大都是信基督教,小時候也有到教會參加主日學,在我五歲左右的時候爸爸就過世 ... 因為住在三重,所以就想就近在附近找教會,上網搜尋就看到了重新教會。 於 www.cspc.org.tw -

#13.找好教會找錯地方| worldchallenge.org

如果今日基督徒想尋找一所理想的教會,應從這裡開始----就是禱告!沒有人能只因跳上巴士,火車或飛機跑遍全球而尋獲真實敬拜神的教會。我們是無法藉搭乘 ... 於 www.worldchallenge.org -

#14.郭良蕙選集: 中篇創作小說 - 第 129 頁 - Google 圖書結果

我也有一位知友 T 君東大法科二年,他是我父親的教會裏的信者,他有仙臺高等學校的時候和我們很有交遊。我到東京來後沒有去訪問過他,他也不會來看過我,但我此刻假如去 ... 於 books.google.com.tw -

#15.基督徒如何找到一处适合自己的教会? - 追逐晨星

找教会 :衡量一处教会是真是假,关键还是考察这处教会有无圣灵作工,是不是真心信神、追求真理之人的集合。我们会分辨教会里面的这几类人了, ... 於 www.pursuestar.com -

#16.找教會?3大重點輕鬆找到適合加入的教會

找教會 ?首先,要先明白去教會的目的。 牙痛要找牙醫師,眼睛不適要找眼科診所。若是牙痛卻去了眼科診所,就得不到治療。 與此相同,若所去的教會無法幫助我們達成信仰 ... 於 hongkongwmscog.org -

#17.二哥/劉光軍- 生活新聞- PChome Online 新聞

美澳部長聯合聲明反對片面改變台海現狀 北美台教會8月在台舉辦年會陳建仁應邀 ... 親家公”就三番五次的到家裏來找父親,要求也給他姑娘也找個工作。 於 news.pchome.com.tw -

#18.台中長老教會 - sanfranciscofm.cl

新竹可不只城隍廟!「新竹TOP9網美景點」從山中到海邊秘境一網… 台灣基督長老教會總會資訊中心建置維護找教會台灣 ... 於 sanfranciscofm.cl -

#19.如何找到一個適合你的教會 - EFERRIT.COM

欲了解更多有關基督教教派的信息,請訪問這項關於各種基督教信仰團體的研究。 3.我相信什麼? 在加入之前了解教會的教義信仰是很重要的。 在教會投入大量時間之後, ... 於 zhtw.eferrit.com -

#20.給力:我想教會孩子的事——林晉如的創意班級經營術 - Google 圖書結果

雖然在家你常要我去做什麼事,但是我都找藉口拒絕,其實我只是懶得做而已。但是,我心裡是非常感謝媽媽,我會繼續當個好小孩,請媽媽不要為我擔心。 於 books.google.com.tw -

#21.非營利事業公示資料查詢 - 財政部稅務入口網

依統一編號查詢 ... 【查詢規則】1.請輸入完整之統一編號,共八位數(請輸入半型數字)。 清除資料. 於 www.etax.nat.gov.tw -

#22.教會地圖查詢

從我家找... 我住在 範圍. 500M, 1KM, 3KM, 5KM. | | |. | 從教會名稱或住址找 從牧師姓名找. To navigate, press the arrow keys. 於 church.fhl.net -

#23.中文網-合作及人民團體專區 - 內政部

合作及人民團體專區 · 合團司籌備處簡介 · 線上申辦 · 進度查詢 · 表單下載 · 常見問答 · 找團體 · 相關法規. 於 www.moi.gov.tw -

#24.找教會?? 哪裡有靈糧堂?? - 靈糧全球使徒性網絡

找教會 ?? 哪裡有靈糧堂?? 2021-08-19 消息 閱覽: 432; 靈糧全球使徒性網絡. 想要轉介新朋友? 教會有新朋友想找住家附近的教會怎麼辦? 於 www.bol.org.tw -

#25.我該選擇哪一個教會? - 台灣聖經網

教會 的種類繁多,有靈糧堂、長老教會、福音堂、浸信會、真耶穌教會、神召會、聖教會....,對於初識基督教的我,該如何選擇?我上網查詢,並無一個中央統籌型的基督教 ... 於 www.taiwanbible.com -

#26.耶穌基督後期聖徒教會

耶穌基督後期聖徒教會官方網站(摩爾門)。尋找基督的信息以提升你的靈魂,並且邀來聖靈。 於 www.churchofjesuschrist.org -

#27.大門重開前後的中國教會:良友電台內地聽眾信件研究

恩光與電台通訊時,鄭書記年屆 64 歲,全家包括兒媳也都是基督徒。38 教會重開後,家庭教會因地位上不合法的原故,經常被找麻煩,包括被公安禁止活動、沒收書籍、財產, ... 於 books.google.com.tw -

#28.我想找譜 - 教會音樂事奉協會

我想找譜. 關於我們. 成立緣由與本會任務 · 組織架構與團隊成員 · 歷任理監事成員 · 年報 · 本會章程. 關於教會音樂. 教會音樂的範疇 · 教會音樂師應培養的能力. 於 www.tccmm.org -

#29.找對人、教會人,更要留住人 - Advisers財務顧問雜誌

找對人、教會人,更要留住人 · 在市場更加難以尋獲人才, · 然而,團隊經營並沒有一套標準答案, · 藉由CIA500世界華人保險500強團隊團隊長的剖析, · 更多 ... 於 www.advisers.com.tw -

#30.佩文韻府: 106卷拾遺106卷 - Google 圖書結果

周時無至歌小透教會——之殆人故出戰國箎伍子胥一军人 11 合作以前进! (鼓山東象神米 + 是亭者乎这--坐出:木游此地不知要超紀。黃人,图宋子文公※港版之丘跳因石知出故 ... 於 books.google.com.tw -

#31.如何找就近教會聚會 - 禱告手冊

Q5 - 五分鐘禱告網,如何找就近的教會聚會. 於 q5help.me -

#32.台灣就業通- 找工作-- 職缺明細

職務說明. 工作內容: 徵:漢神巨蛋小夜班PT清潔員※112/7/26 (三)14:30-16:00福氣教會現場徵才(807高雄市三民區明哲路33號) 工作內容: 1.定期清潔維護工作。 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#33.“找一間完美的教會”讀後感(陶瑞英) - OC举目网站

當我讀到第31期38頁天嬰的《找一間完美的教會》後, 突然有所領悟,一陣興奮。該文言辭幽默,文筆輕鬆愉快,卻解開了我的心結。在感恩節,我就此鼓起勇氣作了見証。 於 behold.oc.org -

#34.上帝為我選教會 - 基督教論壇報

同學安慰我:「要不斷的禱告,求神為你安排一個適合的教會。」她給了我一位台灣姊妹的連絡方式,要我回台後就去找她。 排拒人群 難忘溫暖 ... 於 www.ct.org.tw -

#35.教會領袖青黃不接問題 - 建道神學院

建道在今年4月17日舉辦的香港教會前景會,其中一個工作坊題目就是「移民潮下教會領袖青黃不接問題」,有五位教牧同工分享。我們也另外找了幾位年輕剛接任的堂主任牧師 ... 於 www.abs.edu -

#36.蔚葒縈樂當義工為浪浪找幸福烤50公斤雞肉自製肉乾上演餵食秀 ...

寵物情緣/蔚葒縈樂當義工為浪浪找幸福烤50公斤雞肉自製肉乾上演餵食秀 ... 是我帶給他們安慰,但事實上卻是他們教會了我:幸福其實就是這麼簡單。 於 www.ctwant.com -

#37.是上帝帶我來教會的… - 台灣基督長老教會士林教會

感謝主一路的帶領,大約從去年初開始我想找一間教會參加主日敬拜並且受洗,在姊姊的提醒之下我開始為這件事禱告,求神帶領我去到一間適合我的教會。 於 www.sl-pc.org.tw -

#38.印尼遊客到野柳玩皮夾卻遺失超掃興金山警反查搭乘客運班次助 ...

新北市金山警分局野柳派出所警員郭俊鴻昨日中午在野柳教會前接獲2名印尼籍男子求助,其中1名叫阿萬的男子錢包遺失,內含證件與薪資現金,一臉愁容出遊 ... 於 news.ltn.com.tw -

#39.基督教會歌曲《如何找回失去的救恩》【詩歌MV】 - YouTube

... 基督 教會 電影《對得救的思考》一位 教會 長老迎接主耶穌再來, ... 明白了付出絲毫還報你的是唇齒間字句夢中醒來為自己擔憂焦急如何找回失去的救恩 ... 於 www.youtube.com -

#40.【雲彩見證】停止慣了? | 台灣教會公報新聞網

山口智. 她小時候即受洗,但長大後很少去教會,嫁給非基督徒後,更是完全停止了聚會。直到離異後,她在愁苦中才回頭找救主,重新開始聚會一段時日,但 ... 於 tcnn.org.tw -

#41.你走進教會在找什麼? - 和不流

首頁 » 你走進教會在找什麼? 活泉甘霖的帳戶下來了! 詳情請點擊這裡. 你走進 ... 於 seventhousand.net -

#42.找教會 - 台灣基督長老教會

首頁 > 找教會. 簡易尋找教會資訊. 輸入關鍵字查詢. 輸入教會名稱查詢. 直接選擇地區查詢. -- 選擇縣市--, 台北市, 基隆市, 新北市, 宜蘭縣, 宜蘭市, 新竹縣, 新竹市 ... 於 www.pct.org.tw -

#43.我怎樣才可以找到一間適合自己的教會呢? - 人生熱線

教會 生活,是信徒屬靈生命中其中一個要學習面對的課題,找一間適合自己的教會確實並是一件不容易的事,所以我也十分明白你的困窘。 在選擇教會的過程中,不要期望找到一間 ... 於 www.life-tme.org -

#44.總有種想放棄的感覺。」 - 在教會打滾也8年多了 有時站上台 ...

1827 likes, 34 comments - meme_of_church on May 26, 2021: "#0229 #自白文請慎入 #要看請全部看完 「說實話,總有種想放棄 ..." 於 www.instagram.com -

#45.[問題] 有關找教會遇到的問題- 看板JesusLove - 批踢踢實業坊

作者jack04218 (上帝的貓爪) · 看板JesusLove · [問題] 有關找教會遇到的 · Sat Sep 8 23:27:16 2012 · 推dabaca:都去看看嘛.... 09/ · dabaca:適合的教會不好找啊我 ... 於 www.ptt.cc -

#46.我要找獨一真神 嘉義教會李秀芳姊妹 - 喜信家庭

感謝神!先生很順服地一起禱告,禱告後姊姊邀請我們找個時間一起到教會聚會。先生沒有反對這個信仰,他也希望 ... 於 joy.org.tw -

#47.找教會 :: 非營利組織網

找教會. 台灣基督長老教會一覽表,長老教會牧師,台灣基督長老教會會計管理系統, ... 組織名稱:財團法人台中市磐頂教會統一編號:14924308所在縣市:臺中市異動 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#48.募資提案教父的破億成交術:Google、LinkedIn、高通 - 商業周刊

書名:募資提案教父的破億成交術:Google、LinkedIn、高通、迪士尼都找他合作,簡報、銷售、比稿、。 ... 作者教會你支配框架,主導全場,敲定買賣細項、訂單或計畫。 於 www.businessweekly.com.tw -

#49.找嘟嘟房∣ 嘟嘟房停車網

未偵測到您的座標,無法找出鄰近停車場,請使用其他查詢方式,謝謝。 於 www.dodohome.com.tw -

#50.耶和華見證人官方網站:jw.org | 中文繁體(國語)

了解我們的聚會。找出離你最近的聚會所地址。 影片. 於 www.jw.org -

#51.首頁- 教育百科| 教育雲線上字典

找單字. 注音索引 筆畫索引 部首索引. ::: 詞條檢索 全文檢索 音讀檢索. 切換漢語拼音鍵盤 切換注音小鍵盤 關閉. 小提醒:請務必輸入聲調做結束; 輸入完畢後請點選 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#52.何時該換教會? - 韓敬歆Steven Han - Medium

一定會有人說,這是基督徒操練和好、饒恕、相信上帝的操練,也鼓勵要忍耐,何況我們是來教會找神不是來找的人。這我同意它在理論上的正確,在聖經上的基礎 ... 於 sophist-taiwan.medium.com -

#53.【基督教會】職缺- 2023年7月熱門工作機會 - 1111人力銀行

幸福企業徵人【基督教會工作】約116筆-媒體事工部專員、行政、教保員、幼童車隨車人員、幼教老師、健康 ... 想找更多的基督教會相關職缺工作,就快上1111人力銀行搜尋。 於 www.1111.com.tw -

#54.水深之處(水深之处) - 【找教會?還是找神? ... - Facebook

【找教會?還是找神?】 找教會不就是要尋求幫助嗎? 現在很多的團體也提倡彼此幫助,互相像家人一樣有愛,有些甚至還幫忙解決了很多問題, ... 於 z-upload.facebook.com -

#55.24-尋找找新教會 - 在法國遇見藝術治療

... 在大學圖書館借書會被尊稱教授...這裡是台灣超齡大姊的法國留學記. 尋找找新教會教會就像是基督徒的另一個家,一個到世界各地都可以. 於 bluedeer1013.pixnet.net -

#56.找回失喪- 胡忠銘牧師- 德生教會-台灣基督長老教會

按台灣基督長老教會法規行政法第三章的部分規定所示:. ※ 會員和會由在籍現有陪餐會員組織之。 ※ 定期會員和會每年召開一次,於二月底以前舉行,日期 ... 於 www.tschurch.org -

#57.花蓮港長老教會歡樂復活節活動邀民眾找彩蛋送氣球 - 更生日報

記者李婕妤/報導復活節又稱主復活日,是基督教的重要節日之一。擁有超過百年歷史的花蓮港長老教會特別於今天(9日)舉辦「歡樂復活節」活動,早上 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#58.「教會」找工作職缺|2023年7月 - 104人力銀行

2023/7/30-1341 個工作機會|C-教會社工(社區發展(北區)/新竹中心/新竹)【財團法人基督教芥菜種會】、C-教會社工(社區發展(北區)/台北中心/台北)【財團法人基督教芥菜 ... 於 www.104.com.tw -

#59.北美台教會8月在台舉辦年會陳建仁應邀專題演說 - 中央社

北美洲台灣人教授協會(NATPA)8月4到6日將在台北舉辦第43屆年會,主題為「台灣至關重要」(Taiwan Matters),將邀請行政院長陳建仁擔任專題演說 ... 於 www.cna.com.tw -

#60.找名人代言?教會界請三思! - 傳揚論壇

對於被他傷害的妻子,他只說幸好有教會姊妹弟兄開導。媒體下的標題是:〈○○○首談婚變撇貴婦還是推給上帝〉。試問,這樣的代言人對基督教的形象會是 ... 於 weproclaimhim.com -

#61.水利與文化美學融合黃偉哲市長漫步蝸牛巷找驚喜 - 台南市政府

... 崎、佛頭港、外觀帝港、看西街教會」,結合當地歷史文化,將典故融合於污水特色孔蓋圖樣中,迄今已完成設置9款特色孔蓋,充分將在地人文色彩融入,別具特色及文化 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#62.【閱讀食堂】找教會,不是找同溫層

教會 不是彼此附和或彼此相像的一群人(時下常說的,尋找「同溫層」),而是一群意見相左且完全不同的人。當我們要求教會要像我(或我們)、要同意我的異象,甚至因此離開去 ... 於 shop.campus.org.tw -

#63.人生地不熟,教會是最好的避風港 - 耕心週刊

先生的父母皆已離世,沒有信仰包袱,加上先生對我很好,不反對我去教會,於是就騎著摩托車載我上街找教會。原本在嘉義市區找到一間教會,因路途遙遠,來回將近兩個小時,去 ... 於 ks.pctpress.org -

#64.不如你們去教會試試吧! - 草根影響力新視野

小查那年暑假開始,在外地的哥哥沒有馬上回家,於是我和爸媽北上找他,順便到處走走。沒料到我們見到哥哥時,他卻滿口胡言亂語,一下說喜歡的女明星住 ... 於 grinews.com -

#65.原來這裡有教會特色教會紛曝光(國度復興報)

提供照片的網友Sherry說,約四年多前環島傳福音時,曾隨手拍下許多位居偏遠鄉鎮教會的照片,「那時,只是為了方便讓人上網找得到教會,便將照片及教會資訊 ... 於 www.ccnda.org -

#66.別怕孩子犯錯-父母該教會孩子的事 - 第 112 頁 - Google 圖書結果

媽媽聽了冬冬的話,沒有馬上就告訴冬冬答案,而是找來幾本書,說:「你要的答案都在裡面呢— ·白己去找好不好?」冬冬把書都仔細的讀完了,可是還是有不明白的地方, ... 於 books.google.com.tw -

#67.馬偕紀念醫院

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院(MacKay Memorial Hospital),起源於西元1880年馬偕博士創建之偕醫館,並於1912年遷至中山北路現址,命名為「馬偕紀念 ... 於 www.mmh.org.tw -

#68.YouBike微笑單車-站點地圖

正常租借 · 無車可借 · 車位滿載 · 暫停營運 · 當站點左上方出現閃電符號即代表該站點有YouBike 2.0E車輛. 於 www.youbike.com.tw -

#69.宋逸民教會被爆找網軍「1則10元」 前教友845字怒揭遭監控內幕

宋逸民、陳維齡夫妻日前在律師陪同下,出面澄清「藝起發光」教會經營並向大眾致歉 ... 昨(6)日前教友王瑞玲再度聲援小甜甜,更狠酸宋逸民教會找網軍 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#70.找教會

找教會. 如何找到一個適合你的教會. 台灣基督長老教會總會資訊中心建置維護查詢說明: 華人教會名錄機構 ... 於 vetements-scandinaves-utoj.fr -

#71.找教會 - 基督徒百科

找教會 · 1 說明 · 2 北美. 2.1 正統歸正的教會; 2.2 華人教會 · 3 大中華地區. 3.1 中國大陸的教堂; 3.2 中國大陸的家庭教會; 3.3 台灣; 3.4 香港澳門 · 4 東南亞 ... 於 www.bible.world -

#72.袁天佑牧師家屬要求遵遺願取消追思禮拜不果袁師母FB指責循 ...

袁天佑牧師在7月15日安息主懷,其所屬教會循道衞理聯合教會原定於9月2日於香港堂為袁牧師舉行追思禮拜,卻遭到袁牧的家人反對。 於 points-media.com -

#73.我要去團契- 真耶穌教會台灣總會

從學校; 從教會. 地區. 全選, 基隆, 臺北, 新北, 桃園, 新竹, 苗栗, 臺中, 彰化, 南投, 雲林, 嘉義, 臺南, 高雄, 屏東, 宜蘭, 花蓮, 臺東, 金門, 澎湖. 學校名稱. 於 fg.tjc.org.tw -

#74.找教会,更要寻找基督 - 福音联盟

找教会 ,更要寻找基督. 2019-02-25. —— Aaron Menikoff. 你可以通过一个教会的网页来了解很多关于她的信息。 不久前我研究了另一个州某个教会的网站,这个教会看上去很 ... 於 www.tgcchinese.org -

#75.教會事工 - 基督教今日報

專家籲:找同伴、自由玩,從平凡到卓越 · 「大腦」和「教育」有何關聯?「大腦」是人受造最棒的禮物之一,使人有 ... 於 cdn-news.org -

#76.立定婚盟華人信仰前互許終身 - 世界新聞網

紐約市信義會主恩堂(Grace Chinese Lutheran Church)29日於皇后區聖保羅國際信義教會(St.... 於 www.worldjournal.com -

#77.高雄市立圖書館全球資訊網-館藏查詢

館藏查詢 · 館藏查詢(5,508,380) · 個人書房(779,802) · 好書推薦(106,080). 2023年好書推薦(24,545) · 總館主題書展(517,708). 2023主題書展(12,342) · 書寫高雄百年風華( ... 於 www.ksml.edu.tw -

#78.新體驗:你也上LINE找教會嗎? - 水深之處

藉著LINE,我們和許多愛慕主話的人在線上相聚,特別是陪伴尚未受浸的朋友追求真理。不僅如此,每隔一段時間,我們就會交接一些有意信主的朋友給各地教會,請他們帶領這些 ... 於 www.luke54.org -

#79.傳道人可以用ChatGPT幫忙牧會嗎? | 今日基督教

社會大眾熱烈討論如何與人工智慧互動,不同領域的專業人士也開始重新評估AI對自身處境的影響。 AI海嘯,牧者被沖到哪兒? 這樣的壓力或許對於各個地方教會 ... 於 www.christianitytoday.com -

#80.教會機構名錄

在地搜尋 · 全球名錄 · 教會活動 · 奉獻徵信. clear text. 全選 清除. 宗派中心. 教會. 書房出版. 教育訓練. 傳播媒體. 社會關懷. 宣教福音. 文化藝術. 醫療機構. 於 church.oursweb.net -

#81.台灣基督長老教會百齡教會 - 陽明高中

部要怪我抱怨~你自己去找也會吐死…所以心得只有{不爽}..而已. ... 這次地理報告要調查教堂.很不幸的.我抽到了社子.我們從陽明高中座車到社子里(站名).就開始走路找教堂.第一 ... 於 ww7.ymsh.tp.edu.tw -

#82.葉篤學團隊試圖讓記憶存留久一點,協助失智家庭面對疾病威脅

那是一個尋常的早晨,出門參加教會活動的B女士久久未返家,全家人緊張得出門尋覓,卻在巷口發現B女士在同一個巷口繞圈圈,找不到回家方向。有意識的女兒就 ... 於 today.line.me -

#83.千禧獅子會捐贈「千禧專車」助南投偏鄉弱勢孩子提升學習力

長期關心偏鄉發展的國際獅子會300A-2區千禧獅子會,發現南投魚池鄉的弱勢學童有課後輔導的需求,且弱勢孩子們放學後該如何到教會接受照顧是個大問題, ... 於 www.ettoday.net -

#84.祝福的導管我和我的先生都要找教會

我和我的先生都要找教會. 人生在世總有苦難,需要了解、需要陪伴。GOOD. TV家庭關懷專線到今年九月共接到超過一萬六千通. 於 w2.goodtv.tv -

#85.屏東行道會| 讓愛走動的教會

1955年在屏東的一位婦女徐姚敏卿,常常帶著孩子去找一位白信德醫師看診,兩人也因著看病的關係而結為好友。徐媽媽家是住在屏東的空軍眷村裡,當時他們家 ... 於 www.cecc.org.tw -

#86.台北靈糧堂

除在家庭中建立良好的夫婦關係、親子關係;並推展關心孩子、長輩的工作。 三、宣教植堂: 教會要把福音傳到地極。不但在本地成立福音中心,並在世界各地作跨文化的 ... 於 www.breadoflife.taipei -

#87.國中教育會考

依據教育部112年7月4日臺教授國部字第1120083074號函,113年國中教育會考考試日期訂於113年5月18、19日(星期六、日)。 於 cap.rcpet.edu.tw -

#88.回不來的羊走出去的教會 - :::中華基督教福音協進會:::

走出去的教會」工作坊,邀請來自學界、產業、教會界等,共140 位牧者與弟兄姊妹參加。盼望能為後疫情時代的教會牧養與宣教策略,找出一條又新又活的路來! 於 stag.ccea.org.tw -

#89.職場點滴與商旅拾遺(14)|方格子vocus

但要找理由落腳,還真要花點心思才行! ... 遼闊地停車場,可謂一望無際,真奇怪散場後,如何可能找回原來停車的位置? ... 那些年基金業教會我的事. 於 vocus.cc -

#90.找教會的推薦與評價,FACEBOOK、DCARD、PTT和網紅們 ...

找教會 的推薦與評價,在FACEBOOK、DCARD、PTT和水深之處(水深之处)這樣回答,找找教會在在FACEBOOK、DCARD、PTT就來居家網紅推薦指南,有水深之處(水深之处) 網紅 ... 於 homediy.mediatagtw.com -

#91.離開舊教會,我還能找回對神對人的熱情嗎? - 海外华人福音网

我離開十年我所親愛教會,我從沒想過有一天我會離開,在這當中有很大掙扎與痛苦,跟弟兄姊妹、牧者關係都出了裂縫。做禮拜前要面對虛假人際壓力。 直到有一天我又在掙扎 ... 於 ocbf.ca