憂鬱症發作季節的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦RichardTaylor寫的 在成為凶手之前:英國逾百起命案的司法精神科權威,透過犯罪心理學直擊殺人犯內心的黑暗實錄。 和楊世敏的 致中和:體質不一樣,養生大不同 (暢銷兩萬本全新改版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站秋冬憂鬱易上身! 治療重鬱症新一代腦神經刺激(Deep rTMS)成 ...也說明:季節 性憂鬱症是憂鬱症的類型之一,由於冬天太陽的日照時間減少, ... 一旦憂鬱症未積極治療,發作時間將增加,認知愈顯退化,治療效果也可能打折扣。

這兩本書分別來自尖端 和天下生活所出版 。

國立臺灣大學 流行病學與預防醫學研究所 郭柏秀所指導 蔡凱翔的 探討活動季節變化與情緒疾患及憂鬱狀態的關係 (2019),提出憂鬱症發作季節關鍵因素是什麼,來自於情緒障礙、活動模式、腕動計、傅立葉轉換、隨機森林。

而第二篇論文國立臺灣大學 流行病學與預防醫學研究所 郭柏秀所指導 范騰畬的 透過候選基因的方法探討具季節模式之鬱症患者的遺傳變異研究 (2017),提出因為有 情感性疾患、鬱症、季節模式、血清素、晝夜節律、基因研究的重點而找出了 憂鬱症發作季節的解答。

最後網站憂鬱症@ 瘋花雪悅 - 隨意窩則補充:進入冬、春季節交替期,精神科醫師吳靜雯表示,換季時忽冷忽熱、溫差大的天氣,加上濕度逐漸增高,易讓情緒受到影響,導致憂鬱症或躁症發作,依往年門診經驗,每到3月 ...

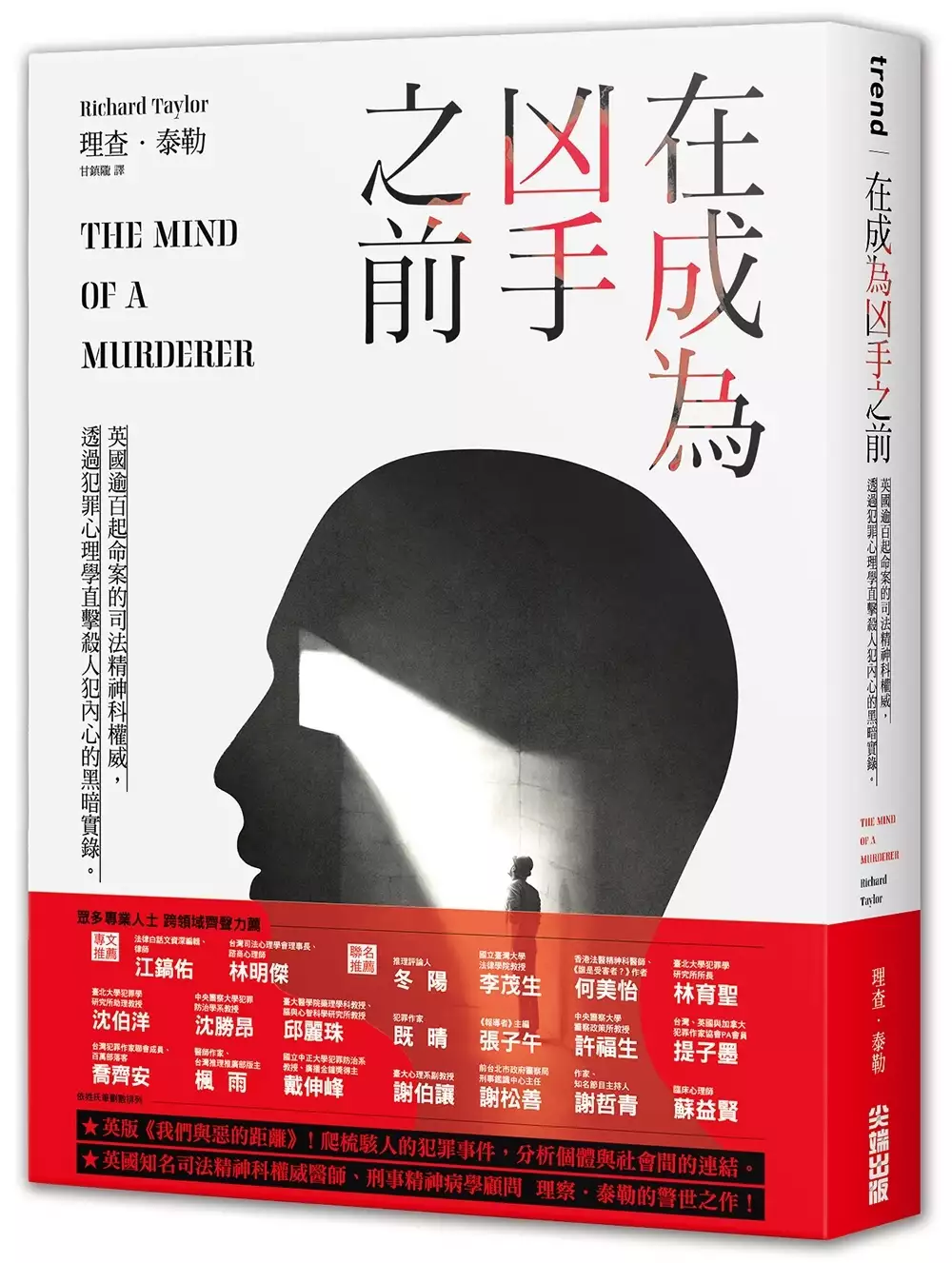

在成為凶手之前:英國逾百起命案的司法精神科權威,透過犯罪心理學直擊殺人犯內心的黑暗實錄。

為了解決憂鬱症發作季節 的問題,作者RichardTaylor 這樣論述:

「人為什麼殺人?」 「殺人犯天生就是怪物嗎?」 在失格的漠視下,任何人都可能成為凶手。 ★ 英版《我們與惡的距離》!爬梳駭人的犯罪事件,分析個體與社會間的連結。 ★ 英國知名司法精神科權威醫師、刑事精神病學顧問理察.泰勒的警世之作! ★ 亞馬遜讀者、全球最大書評網Goodreads近五星好評,英國媒體高度讚賞! ▎對司法精神科醫師而言,比「誰是凶手?」更重要的是「為什麼她/他會成為凶手?」 正如政治哲學家海耶克所言:「通往地獄的路,都是由善意鋪成的。」謀殺不只是犯罪,還是一項重大、需要被正視的「公眾健康」問題。杜絕慘案發生的方式,絕對不是為凶手貼上標籤、與其拉開距

離,或使其消失就能見效;謀殺犯大多是後天養成,而非先天決定──不良的育兒方式、受阻的依附關係、失敗的教育、物質濫用與長期的需求漠視,皆是犯罪的溫床。 司法精神科醫師的職責,在於評估犯下重大刑案的凶手,並治療被發現患有精神障礙的凶手。當眾所矚目的刑事審判結束後,司法精神科醫師將秉持著高度的同理與信任與凶手對話,試著瞭解犯案動機並觀察相似案件的規律性,不只為了治療凶手的精神障礙、協助其復原,同時也為了降低更多悲劇發生的可能性。在錯誤的情況下,任何人都可能成為殺人犯;我們與惡的距離,往往只隔著一次精神病的發作或一條逼向絕境的導火線──唯有理解,才是解藥。 ▎透過逾三十起真實犯罪事件實錄,

窺探「善與惡」、「正常與失常」間的灰色地帶。 作者在擔任司法精神科權威醫師與刑事精神病學顧問的三十年中,負責逾百起謀殺案,並遇見各式各樣的受害者和加害者。他在這本引人入勝的紀實回憶錄中,講述其中最悲慘、最駭人與最令人動容的案例,探討性謀殺、弒母、殺嬰、弒子、男性(女性)殺害親密伴侶、因精神疾病/酒精/腦部損傷/金錢而引發的凶殺,以及因暴力極端主義和恐怖主義而執行的謀殺或大規模屠殺。同時,他也於本書直搗社會的弊病,如有毒的父系文化、厭女情節與精神疾病污名化等議題,以最誠實且優美的文筆書寫每個有如紙上電影的真實故事。 本書透過專業的「犯罪心理學」剖析凶殘背後的各種樣貌,提供比媒體更深入

且客觀的報導,使讀者明白迥異的案例之間皆有可觀察之規律及成因。他更首度於書中揭露家族中的黑暗秘密,揭開司法程序的面紗並持續對社會拋出我們不忍直視的探問──我們究竟何時才能真正理解最黑暗的人類行為?為什麼理解這些「惡」對我們而言至關重要?我們該如何與「惡」共處,並維持平衡? 專文推薦 江鎬佑 法律白話文資深編輯、律師 林明傑 台灣司法心理學會理事長、諮商心理師 聯名推薦 冬陽 推理評論人 李茂生 國立臺灣大學法律學院教授 何美怡 香港法醫精神科醫師、《誰是受害者?》作者 林育聖 臺北大學犯罪學研究所所長 沈伯洋 臺北大學犯罪學研究所助理教授 沈勝昂 中央警

察大學犯罪防治學系教授 邱麗珠 臺大醫學院藥理學科教授、腦與心智科學研究所教授 既晴 犯罪作家 張子午 《報導者》主編 許福生 中央警察大學警察政策所教授 提子墨 台灣、英國與加拿大犯罪作家協會PA會員 喬齊安 台灣犯罪作家聯會成員、百萬部落客 楓雨 醫師作家、台灣推理推廣部版主 戴伸峰 國立中正大學犯罪防治系教授、廣播金鐘獎得主 謝伯讓 臺大心理系副教授 謝松善 前台北市政府警察局刑事鑑識中心主任 謝哲青 作家、知名節目主持人 蘇益賢 臨床心理師 國際盛讚 「將病房、證人席與監獄採訪室中的生活與個人的歷史和家庭交織而成,以引人入勝的描述

與優美流暢的文筆側寫命案凶手的精神狀態。」──《TLS》 「令人心碎、恐懼,卻有精采且富有洞察力的作品,寫得又美又黑暗。」──英國社運家 尼科.阿里 「對於犯罪主因的迷人洞察,以及社會精神健康服務的重要思辨。」──《週日電訊報》 「傑出且誠實的作品!充滿對犯罪有力且重要的觀察。」──劍橋大學犯罪學與刑事司法教授 艾莉森.利布林 「迷人且黑暗,由專業的司法精神科醫師帶我們一瞥凶手的思想與狀態。」──BBC知名迷你影集《受害者》編劇 羅伯.威廉姆斯 讀者好評 「作為一名在社區裡處理BPD患者多年的醫師,我非常感謝這本書的出版,對精神疾病的識別、診斷、治療及現今社會裡

所發生的苦難帶來了極大的貢獻。」 「不拘一格的案例研究集,展示謀殺的各種動機!作者對人性不妥協的信任與同情心,帶領我們了解根深柢固的社會問題,例如有毒的父系社會和童年時期的不良教養,令人著迷!他強烈的正義感和公平意識,有效地揭開法庭程序的神秘面紗,拋出當前懲罰制度的問題。」 「非常出色的作品,引人入勝、真實且易於理解。以強大的同理心探索司法精神病學的灰色地帶。任何有抱負的心理學家、醫師或對此議題有興趣的人都必須閱讀!」 「必讀!我讀過有關此類主題中最好的書之一!提供對司法精神病學最真實且寶貴的見解,深入研究那些令人髮指的罪行與其背後的狀態。值得一提的是,他成功地將凶手人性化並

提供專業見解,倘若我們將凶手視為怪物,便無法從最根本理解及解決問題。」

探討活動季節變化與情緒疾患及憂鬱狀態的關係

為了解決憂鬱症發作季節 的問題,作者蔡凱翔 這樣論述:

重鬱症與雙極性情感疾患為常見且經常反覆發作的情緒疾患,憂鬱情緒為情緒疾患所共有的特徵。過去研究指出,患者的許多臨床症狀,被觀察到容易隨著季節的更迭而有所改變,其中活動模式以及睡眠狀況是日常中最容易觀察的表徵資訊,除了主觀的陳述之外,若有完整的客觀表現型數據,將能協助臨床醫療人員更快速判斷患者的診斷,或其當下疾病的嚴重程度,甚至未來能更進一步提前偵查症狀發作前的徵兆。故本研究主要探討活動模式於季節變化中與情緒疾患及憂鬱特徵的關係,我們將以腕動計所蒐集到的活動與睡眠表徵資訊,對情緒障礙的診斷做分類,並了解臨床症狀與實際活動量之間的相關性。本篇研究招募49位雙極性情感疾患以及52位憂鬱症患者,且從

社區招募41位過去無精神科就醫紀錄的健康受試者,進行四季各為期一周的追蹤研究,其中53位完成完整四季的追蹤,其餘的收集一到三季不等的資訊。我們使用楊氏躁症量表、漢氏憂鬱量表與貝氏憂鬱量表,評估症狀的嚴重程度。此研究也使用季節性問卷,評估情緒與季節變化之主觀感受程度,同時也蒐集受試者於研究期間每季一周主觀的整體情緒與作息紀錄。另一方面,透過腕動計(Actigraphy)記錄受試者於四季追蹤期間每日的客觀活動量強度(每分鐘一筆資料,每位受試者單次追蹤皆有10080筆數據)。我們首先將蒐集到的表現型數據進行傅立葉轉換(Fourier transform),並使用熵數(sample entropy)、

無母數轉換(Non-parameter transform)等統計方法,以了解不同診斷的受試者,其活動頻率和活動變異於相同季節中組間的差異。此外我們也比較疾病於四季之間組內變化的一致性,最後透過機器學習 – 隨機森林的方式,使用客觀的表徵數據做為診斷分類的依據,及是否正處於憂鬱狀態的特徵。研究結果用來進一步了解活動模式與情緒障礙間的相關性,並回答不同季節對於疾病與憂鬱狀態分類效果是否具有影響。 本研究發現在夏季時,重鬱症患者相較於健康對照組有較低的活動強度、較長的久坐時間以及較低的樣本熵,然而在秋季與冬季的夜間時段,與健康對照組相比,雙極性情感疾患患者有較低的活動強度、較長的久坐時間與較低的

樣本熵。然而各組的活動量於春季期間則皆呈現相似的狀態。透過傅立葉轉換,我們發現在夏季與秋季時,重鬱症患者在第五及第九個每日最明顯的活動週期長度皆顯著低於健康照對組的數值。然而在季節間各組活動量變動的一致性當中,雙極性情感精神病和重鬱症患者在睡眠參數的一致性皆較健康對照組差。在GSS的部分,病例組在不同時間點評估季節變化對於活動量的影響具有較高的一致性。最後我們可以藉由活動以及睡眠的模式來有效區分不同疾病診斷及是否具有憂鬱狀態,且在四季中各有不同的最佳分類結果,在夏季時能較佳的區分重鬱症以及健康對照組(正確率: 0.81;敏感度: 0.86;特異度: 0.59)、在秋冬區分雙極性情感精神病以及健

康對照組(正確率: 0.68 ~ 0.74;敏感度: 0.64 ~ 0.66;特異度: 0.47 ~ 0.66)、在春秋區分雙極性情感精神病以及重鬱症(正確率: 0.71 ~ 0.72;敏感度: 0.5 ~ 0.51;特異度: 0.74 ~ 0.75)皆有最好的效果,在區分憂鬱狀態時,在秋、冬、春季時利用BDI-II區分病例組與對照組是否為憂鬱狀態(正確率: 0.77 ~ 0.91;敏感度: 0.28 ~ 0.51;特異度: 0.85 ~ 0.91)、在春秋時利用BDI-II區分病例組是否為憂鬱症狀態(正確率: 0.7 ~ 0.73;敏感度: 0.56 ~ 0.67;特異度: 0.66 ~ 0

.7)以及在四季利用睡眠日誌的憂鬱分數區分受試者是否為憂鬱狀態(正確率: 0.74 ~ 0.84;敏感度: 0.57 ~ 0.7;特異度: 0.71 ~ 0.91)也都有很好的分類效果。最後總結,透過客觀的測量結果,我們發現客觀測量的活動量數據與診斷間在不同季節間沒有穩定的變動模式。也就是說,季節在探討診斷與活動模式、睡眠參數以及每日情緒變化之間的關係時可能扮演著修飾因子的角色。另一方面,在各個季節間使用主觀測量來評估季節性的活動或情緒狀態的結果可能會出現不一致。而藉由機器學習的方法,我們能夠對情緒障礙患者和健康對照者的診斷以及憂鬱狀態進行分類並達到可接受的準確度。未來若能夠同時使用客觀和主觀

測量來記錄和評估情緒和活動模式可能可提供更全面的信息,以評估憂鬱症的嚴重程度和治療反應等重要變項。

致中和:體質不一樣,養生大不同 (暢銷兩萬本全新改版)

為了解決憂鬱症發作季節 的問題,作者楊世敏 這樣論述:

熱銷兩萬本重裝改版 全新增訂‧中醫防疫新思惟 講求虛實寒熱、動態平衡的中和之治 從中醫典籍洞鑒疫情病機和傳染途徑 化疫情危機為健康轉機 最適合台灣濕熱氣候的觀察與叮嚀 41個奇症,解答似是而非的養生迷思 掌握自我體質、對證調養 ■動態平衡的中和之醫 真正的中醫講求平衡觀念,當全身的免疫系統、內分泌系統達到中和的動態平衡,使氣、血、水三者通暢,身體才會健康。而平衡不能光靠提升某一端的功能,需要「宗營衛偕行」、「藥食同源」、「身心相繫」三者並行,並根據四季氣候做全面調養,才有機會養成真正健康的身體。 ■遠離疫病的疏利概念 當新冠肺炎疫苗研發還在期

盼中,傳統中醫《溫疫論》的陳述,能提供一些積極想法與作為。《瘟疫論》提及,「時疫之邪,始則匿於膜原根深蒂固,故時疫初起,以疏利為主……」簡單描述其過程,口鼻是山海關,肺部是初戰場,腹部是敵軍集結招兵買馬之地,最後再上攻肺部為最終戰場,可遵照中醫治療瘟疫「疏利」的概念形成正氣,使營養均衡、氣血通暢與陰陽平衡,縮短病毒在體內纏延不退的時間。 ■辨清體質養生才是王道 楊世敏醫師結合深厚的臨床經驗分析指出:「補錯了,更傷身!」分析41個奇症案例,由淺入深說明沒有任何藥方可以一方通治,不依據個人體質調養,反而容易誤傷自己。 │吃冰亡國論:冰品與垃圾食物中的添加物與冰,造成台灣人「冰棍體質

」,日久使腦力退化、注意力不集中,整體國力必會衰退。 │誤藥致癌論:不查體質就吃強效藥,感冒小病也可能積累成癌症。 │生機有限論:體質虛寒卻有高血壓、高血脂的人,並不適合生機飲食。 │過勞百病論:長期耗費體力,用腦過度、凡事都硬撐下去,將會積勞成疾。 【全新增訂】中醫防疫的安內攘外要訣、中醫土地公連線就醫指南 * 原書為《補錯了更傷身:體質不一樣,養生大不同》 同行盛讚 何宗融(花蓮慈濟醫院副院長兼中醫部部主任) 巫雲光(仁光中醫診所院長) 黃蘭媖(黃蘭媖中醫診所院長) 孫茂峰(中華民國中醫師公會全國聯合會榮譽理事長) (依姓氏筆劃排列)

透過候選基因的方法探討具季節模式之鬱症患者的遺傳變異研究

為了解決憂鬱症發作季節 的問題,作者范騰畬 這樣論述:

相較於其他的精神疾病,憂鬱症具有較高的盛行率與症狀表現的歧異性,因而造成它在基因研究上的困難度。現在認為藉由疾病的同質性將患者分群,可能增加發現致病基因的機會。在部分憂鬱症及躁鬱症的患者中,都發現有在特定季節中重複發作的現象,稱為季節模式。季節模式有機會作為基因檢測時分類的依據,因具有季節模式者,相較於沒有季節模式的患者,在過去的研究中被發現具有不同的特徵。然而,究竟是哪些特徵在兩群間產生差異仍沒有明確定論,在不同種族文化中,其特徵是否會相同也仍然未知。於是本研究的目的,包括(1)了解台灣漢人具有季節模式鬱症患者的特性。(2)透過候選基因的方法,以類別和連續兩種季節模式的定義方式,尋找可能在

患者中造成季節模式的基因位點。(3)透過前述的候選基因,更進一步探討其中是否有會造成季節性憂鬱的基因位點。 本研究自台灣的醫學中心共納入了977位被診斷為憂鬱症或躁鬱症的患者,類別的季節模式定義方法,是透過中文版的終生精神疾病診斷晤談手冊(the schedule of affective disorders and schizophrenia, SADS)的半結構式訪談,其中一題詢問「一年中哪一個季節你覺得最不好?」請患者回憶其在第一次、最嚴重及一年內的憂鬱陣發期當中的情形。若患者在三次陣發期中有兩次都回答特定季節的話,我們便將其定義為具有季節模式(SP+),反之則無(SP-)。在本次研究

中我們發現具季節模式者相較於無季節模式者,其一生中有較多次的鬱症發作、較長的陣發期,與較低的生活品質。在憂鬱症狀的表現上,有季節模式的患者相較於沒有季節模式的患者,有較高的比例食慾增加,渴求碳水化合物,精神運動性激動,疲勞,及無價值感。 在基因檢測的部分,除了前段提及的類別(SP+,SP-)季節定義外,我們使用季節性問卷(seasonal pattern assessment questionnaire, SPAQ)計算出的季節分數(the global seasonality score, GSS)作為季節模式的連續性定義。我們總共檢驗了40個選自「血清素與褪黑激素的生物合成 (serot

onin and melatonin biosynthesis)」與「晝夜節律(circadian rhythm)」途徑的基因,並發現晝夜節律途徑中的PRKAA1 rs29743(empirical P= 4*10-4), rs249429 (empirical P= 5*10-4)位點和血清素接受器HTR5A rs1017488 (empirical P= 2.6*10-3)位點與鬱症季節模式有關。在結合多位點以基因為單位(gene base)作檢測時也呈現了相同的結果。其中NPAS2的rs72816926與rs2043534位點在兩種不同的季節模式定義下,都與季節模式有關,並取得方向一致的

結果。 接著我們將來自台灣生物人體資料庫的樣本,去除其中具有憂鬱傾向者,共16349人的基因資料作為控制組,與SP+的患者比較。結果發現NPAS2 rs76376883 (empirical P= 9*10-4)位點與季節性憂鬱具有相關性,顯示NPAS2的位點除了做為調節基因,可能在鬱症患者中造成季節模式外,也可能導致季節性憂鬱的發生。 本研究為第一個在亞洲鬱症患者中進行的季節模式遺傳變異研究,具季節模式的患者被發現具有特定特徵,擁有成為一同質性族群的潛力。我們發現在患者是否具季節模式,及季節性憂鬱的成因當中,皆可能具有基因效應的存在。在本次研究中,我們初步探討了鬱症季節模式的可能病因,期

盼在結合後續的研究成果後,能進一步推進季節模式鬱症患者的早期診斷治療。

想知道憂鬱症發作季節更多一定要看下面主題

憂鬱症發作季節的網路口碑排行榜

-

#1.季節性抑鬱症 - 中文百科知識

季節 性抑鬱症又稱季節情緒失調症,每年同一時間發作,常為秋末冬初開始,春末夏初結束。並不是單純的冬季抑鬱症,或小屋熱cabin fever。 一種罕見的季節情緒失調症夏季 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#2.講話速度變快、睡眠需求少…就有可能是躁鬱症| Vogue Taiwan

是一種以情緒波動為特徵的精神疾病,包括情緒低落(稱為抑鬱症發作)和情緒 ... 是季節變化也會影響,而且有些人除了情緒發作之外,還可能會出現焦慮。 於 www.vogue.com.tw -

#3.秋冬憂鬱易上身! 治療重鬱症新一代腦神經刺激(Deep rTMS)成 ...

季節 性憂鬱症是憂鬱症的類型之一,由於冬天太陽的日照時間減少, ... 一旦憂鬱症未積極治療,發作時間將增加,認知愈顯退化,治療效果也可能打折扣。 於 www.unisonhealthcaregroup.com -

#4.憂鬱症@ 瘋花雪悅 - 隨意窩

進入冬、春季節交替期,精神科醫師吳靜雯表示,換季時忽冷忽熱、溫差大的天氣,加上濕度逐漸增高,易讓情緒受到影響,導致憂鬱症或躁症發作,依往年門診經驗,每到3月 ... 於 blog.xuite.net -

#5.校園常見精神疾病- 憂鬱症與躁鬱症之辨別與輔導

▷ 發病時間較早. ▷ 憂鬱伴隨精神病症狀(如妄想、幻覺). ▷ 有過產後憂鬱. ▷ 短期內反覆憂鬱症復發. ▷ 季節變化相關的憂鬱發作、. ▷ 家族內有躁鬱症病史等。 ▷ 有這些 ... 於 stu.ntou.edu.tw -

#6.探討活動季節變化與情緒疾患及憂鬱狀態的關係

重鬱症與雙極性情感疾患為常見且經常反覆發作的情緒疾患,憂鬱情緒為情緒疾患所共有的特徵。過去研究指出,患者的許多臨床症狀,被觀察到容易隨著季節的更迭而有所改變 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#7.季節性情感障礙_百度百科

季節 性情感障礙是以與特定季節(特別是冬季)有關的抑鬱為特徵的一種心境障礙。是每年同一時間反覆出現抑鬱發作為特徵的一組疾患。這種抑鬱症與白天的長短,或環境光亮 ... 於 baike.baidu.hk -

#8.7 種常見的憂鬱症類型 - 輕鬱日記

當人們想到憂鬱症時,他們通常將其分為兩種情況——需要治療的臨床憂鬱症或幾乎 ... 一直到產後精神病,一種情緒發作伴隨著混亂、幻覺或妄想的情況。 於 diapressy.com -

#9.【專欄】冬天讓老年人比較憂鬱?

季節 性情緒失調又稱冬季憂鬱症,患者在春、夏時的情緒與精神狀態正常,但在秋冬之際,憂鬱症狀反覆發作,伴隨睡眠增多、食慾增強,及體重增加等非典型憂鬱症狀。 於 www.happyaging.tw -

#10.什麼是季節性抑鬱症? - 人人焦點

雖然抑鬱症只是一種心理障礙,但它也是一種嚴重的疾病。當抑鬱症發作時,許多病人會選擇放棄他們的生命,這很可怕。因此,對於季節性抑鬱症患者,首先, ... 於 ppfocus.com -

#11.「心情不好都是因為天氣啦」科學家:欸都,甘安捏? - 泛科學

為什麼情緒不穩定的人、季節性憂鬱症患比較容易被天氣影響呢? ... 研究證實,當我們給予患者特殊波長、特殊照度的光照治療後,可以有效改善季節性發作的憂鬱症11,12 。 於 pansci.asia -

#12.珍惜生命 認識憂鬱症

因此清楚認識、發現、診斷和治療精神疾病,特別是憂鬱症,似乎是在鬼門關前搶救生命最重要的方法之一。 憂鬱症,雖然有其共通的症狀表現,但是不同的年齡、性別、社經階層 ... 於 www.smh.org.tw -

#13.季節更替影響精神疾病?

根據研究結果顯示,季節影響精神疾病最常見的莫過於冬季發作的憂鬱症,其特點是在秋冬季發作,至春天緩解,臨床症狀為缺乏精力、嗜睡、吃得多、愛吃碳水化合物與體重 ... 於 magazine.feg.com.tw -

#14.隨著季節變化的花蝴蝶-躁鬱症10912 | 衛教資訊| 便民服務

鬱症的症狀包括:情緒低落、憂鬱,對凡事興趣缺缺;睡眠障礙、失眠,或是整 ... 及他人行為;預防治療則需要長期持續服藥,目的在於預防下一次的發作。 於 www.ttpc.mohw.gov.tw -

#15.躁鬱症比憂鬱症更危險!14個簡單問題自我診斷躁鬱症、憂鬱症

延伸閱讀:全球2億6400萬人憂鬱症所苦為何,PTT,dcard. ... 男大生裸奔露鳥季節性「桃花癲」發作性慾高漲 · 躁鬱症 · 憂鬱症 · 兩極性障礙 · 情緒起伏 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#16.春暖花開「躁鬱症」好發季節,只要規律就醫就能有效控制

在臨床經驗中,由於憂鬱症也有所謂激躁型的憂鬱症(aggitated depression),這需要與 ... 躁症發作時會出現誇大感、易怒、心情高昂、睡眠需求減少、話量多甚至有的說到 ... 於 www.shop2000.com.tw -

#17.心情也會換季?秋冬時份的「季節性情緒失調」 - 關鍵評論網

如果這種一到某特定季節便「抑鬱症發作」的模式持續兩年,便有可能患上季節性情緒失調了。雖然它多數出現在秋冬時份,但也有少部份患者是在春夏時發病 ... 於 www.thenewslens.com -

#18.季節性憂鬱症- 維基百科,自由的百科全書

季節 性憂鬱症(英文:Seasonal Affective Disorder,或SAD)也叫做「冬季憂鬱症」(英語:Winter depression),是一種感情的,或者情緒的失調。大多數的SAD患者在一年 ... 於 zh.wikipedia.org -

#19.談季節性憂鬱 - 鄭醫師的部落格

診斷上需要至少兩年的符合時序發作,通常在秋冬季復發,並在隔年的春、夏,達到完全的緩解。狀況的表現如同一般的憂鬱症,治療方面,和一般的憂鬱不同 ... 於 delightdetox1268.pixnet.net -

#20.天氣轉涼,注意季節性情緒失調!

但在台灣臨床經驗上,有些患者在寒流來襲時特別敏感,甚至需要住院避免憂鬱症發作。 季節性失調與一般憂鬱症的症狀相似,如食慾不振、暴飲暴食、失眠 ... 於 joycepsychiatricclinic.blogspot.com -

#21.氣溫降心情差? 當心秋冬好發「季節性憂鬱症」找上你

季節 性憂鬱症通常發生在每年10月到隔年3月,因為大腦內的神經荷爾蒙受到季節、環境及冬季晝短夜長影響而分泌異常,引發生理時鐘失調,光上個月,門診病患 ... 於 health.ettoday.net -

#22.一到秋冬就沒精神感覺抑鬱?應對季節性情感障礙多曬太陽多吃 ...

其最常見的症狀有:睡眠增加和白天睏倦、焦躁、疲勞、性慾減退、注意力 ... 認為是具有季節特徵的重症抑鬱發作的特殊類型,女性發病率是男性的4倍。 於 read01.com -

#23.秋冬「季節性憂鬱」怎麼辦?注意4種症狀、女性4倍風險

根據美國國家心理衛生研究院(NIMH)的定義,季節性憂鬱的特徵是季節性復發,每年症狀會持續約4 - 5 個月,若連續兩年同一時間發生和結束頻繁的憂鬱症狀, ... 於 www.bella.tw -

#24.憂鬱症探討作者: 朱巧雯。私立宜寧高中。語一甲林妤諠。

有一次在新聞網站上(註一)看到患有憂鬱症患者,近期因情緒不穩和男友吵. 架,服用上百顆安眠藥自殺,還 ... 憂鬱在每年裡特定的季節會完全緩解(或是轉變為躁症發作) 。 於 web2.inhs.tc.edu.tw -

#25.10項指標你中了幾項?當心季節性憂鬱 - 康健雜誌

如果情況嚴重,請立即前往身心科尋求專業協助。如果情緒不穩症狀輕微,還不到病的程度,就不一定得靠藥物才能改善季節性的情緒問題。非藥物 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#26.季節交替當心桃花癲上身 - 人間福報

古醫書中所謂「桃花癲」,也就是現代俗稱的「躁鬱症」;精神科醫師表示 ... 疾病愈來愈普遍,每百人就有一人有類似情緒障礙症狀,類似躁症發作患者, ... 於 www.merit-times.com -

#27.五月天: 躁鬱症的季節- 夏一新精神科診所 - 5151線上健康照護網

躁鬱症是一種情緒失調的精神疾病,一般人常將之和憂鬱症混淆不清;臨床診斷躁鬱症,並不一定需要有憂鬱發作,但卻一定要有輕躁或躁症發作。輕躁發作一般常因症狀較輕, ... 於 www.5151.tw -

#28.缺乏陽光容易引發冬季憂鬱症 - 公視新聞網

(冬季憂鬱症-會讓人覺得情緒低落睡眠中斷或是嗜睡胃口明顯改變特別愛吃碳水化合物-或是甜食有人會出現-免疫能力降低的症狀特別容易感冒)研究顯示,缺乏 ... 於 news.pts.org.tw -

#29.入秋心情低落小心憂鬱症上身

時序入秋,天氣轉涼,夜晚也逐漸拉長,情緒障礙中的「季節性情感疾病」較易發作,若有連續一段時間持續感到心情低落、睡眠及體重都產生變化,對事物也失去興趣,就要 ... 於 www.chineseineurope.com -

#30.憂鬱症簡介:不是不知足!超過3億人受它所擾 - Hello醫師

根據WHO的估計,在2015年,全球已有超過3億人受憂鬱症和焦慮症所擾。 ... 季節性憂鬱症(Seasonal affective disorder ):好發於陽光較少的冬季,容易年年反覆發作。 於 helloyishi.com.tw -

#31.中藥安神-認識「桃花癲」

為什麼身心科症狀發作和春季如此密切相關呢? 近期季節交替,腦部容易因天氣變化大而失調,出現躁鬱症中的「躁症」,也是俗稱「桃花癲」,除了容易 ... 於 web.csh.org.tw -

#32.憂鬱症自救手冊: 如何治療? 怎樣照顧? 你和家人的自助指引 - 誠品

季節 性憂鬱症一些人的憂鬱症與季節變化相應,通常在秋冬季節發作,這種憂鬱症被稱作季節性情緒失調(seasonal affective disorder, SAD)。冬季白天變短,氣候變冷, ... 於 www.eslite.com -

#33.季節憂鬱發作日照2小時不憂鬱

【華人健康網記者張世傑/台北報導】冬季日照短,小心季節性憂鬱症找上身!醫師表示,門診觀察,近來季節性憂鬱的患者... 於 www.ksdreammaking.org -

#34.春天是抑鬱症高發的季節,需知抑鬱症的早期症狀及其預防方式

此外,抑鬱發作時還可以出現噁心、心悸、胸悶、出汗等軀體症狀,同時,還可伴有失眠、早醒或睡眠過多、食慾降低、體重明顯減輕等症狀。 於 kknews.cc -

#35.【腸道腦學】腸躁症 冬天的初響 - 方格子

... 精神科, 腦腸道皮膚腸道, 腸躁症, 冬季季節性憂鬱, 治療, 憂鬱, 症狀, ... IBS)」是一群慢性腸胃道不適的統稱,其臨床症狀以長期反覆發作的腹部 ... 於 vocus.cc -

#36.心靈絮語-五月天: 躁鬱症的季節 - 夏一新身心精神科診所

躁鬱症是一種情緒失調的精神疾病,一般人常將之和憂鬱症混淆不清;臨床診斷躁鬱症,並不一定需要有憂鬱發作,但卻一定要有輕躁或躁症發作。輕躁發作一般常因症狀較輕, ... 於 www.softmind.com.tw -

#37.天冷懶得動又容易累?6症狀出現可能是季節性憂鬱!

冬季憂鬱症好發在20至30歲的成年人之間,大部分的人在一開始並不會尋求醫療上的協助,但若發生下列症狀,就要注意自己可能是冬季憂鬱症發作了。 於 heho.com.tw -

#38.憂鬱症常見症狀,3分鐘檢測憂鬱指數| iHealth

上述症狀中,第一項或第二項必須至少有一項成立,再加上其餘項目成立的總數超過五,且持續時間超過二週,就幾乎可以被確診為重度憂鬱症發作了。 季節性情感障礙(Seasonal ... 於 www.ihealth.com.tw -

#39.躁鬱症的症狀及成因有哪些?自我測試看看你中了幾項!

3. 躁鬱症患者通常青春期就會發作,且青春期的發作通常會以鬱症的型式出現。而典型的憂鬱症是40歲以後才會發作,若太年輕就因為憂鬱症狀來就診的病人,就 ... 於 www.wholesomeship.com -

#40.關於季節性的憂鬱症。

1. 生理時鐘的改變(晝夜的規律):秋冬季日照時間及強度的降低,可能會擾亂身體內部的生理時鐘,並導致SAD的發作。 2. 血清素水平的改變:秋冬季因為日照 ... 於 www.douuob.com -

#41.季節性憂鬱- Explore

「季節性憂鬱症(英文:Seasonal Affective Disorder,或SAD,以下簡稱SAD)也叫做「冬季憂鬱症」(英語:Winter depression),是一種感情的,或者情緒的失調。大多數的 ... 於 www.facebook.com -

#42.憂鬱症怎麼辦?最新憂鬱症治療方法,讓你重新擁抱美好生活!

根據相關的研究指出,憂鬱症第一次發作時,有5 到7 成的人感受到明顯的 ... 憂鬱症狀、雙極性憂鬱的憂鬱症狀、季節性憂鬱症和精神病性憂鬱症等4 種。 於 www.tact4brain.com -

#43.15 季節性鬱症發作病人,經常在特定季節感到情緒低落 - 題庫堂

15 季節性鬱症發作病人,經常在特定季節感到情緒低落,此類病人較常在何季節發作?①春季②夏季③秋季④冬季(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)①④. 於 www.tikutang.com -

#44.春天天氣變暖,為何容易讓人憂鬱?「春夏秋冬」憂鬱症狀大不 ...

隨著季節遷移,每年在特定的時期會感到憂鬱的狀況稱做季節性情緒障礙(Seasonal affective disorder, SAD),九成發生在秋冬季、一成則發生在春夏季。 於 health.businessweekly.com.tw -

#45.仁愛醫療財團法人- 季節性情緒失調(Seasonal Affective Disorder)

SAD的主要症狀是:憂鬱、渾身無力、疲倦、沒精神、體重增加等。在春季,隨著日照時間的增加,『冬季憂鬱』得到一定緩解,但有些人會出現與憂鬱相反的 ... 於 www.jah.org.tw -

#46.季節轉換易引發躁鬱症患者應養成服藥習慣 - 優活健康網

較早發病的躁鬱症患者一開始多以憂鬱期為主,並且通常會經歷多次憂鬱期之後才會有輕度狂躁。躁鬱症發作症狀,包括活動量過分增加、精力旺盛、性需要 ... 於 www.uho.com.tw -

#47.季節性抑鬱患者女性比男性多4倍食維他命D、曬太陽對抗4大症狀

但,「季節性抑鬱症」屬於抑鬱症的其中一種,有些人每到這個季節就會發作,並產生較嚴重的症狀、影響日常生活,那麼請一定要積極治療。 於 www.hk01.com -

#48.為什麼人們容易在春天自殺?心理師分析「季節致鬱」 - 風傳媒

季節 性情緒障礙是一種會反覆發作的憂鬱障礙,典型的季節性情緒障礙,的確開始於秋季或冬季,並且到春天就會症狀消退。但是,約有1/10的季節性情緒障礙,是在春季或夏季 ... 於 www.storm.mg -

#49.季節交替春天好發桃花癲 - 趙宏進- 痞客邦

季節 交替春天好發桃花癲季節交替時是精神疾病好發的一個高峰,其中春天 ... 這名吳姓病患,曾在17歲時罹患過憂鬱症,治療後已未曾再發病,迄今只有在 ... 於 chc988.pixnet.net -

#50.秋冬容易好發季節性憂鬱症?醫:日照少、褪黑激素失調 - 療日子

精神科主治醫師孔繁錦表示,每當時序進入秋冬,往往都是季節性憂鬱的好發時期,而日照時間減少、濕度較高、溫度變低等可能是主要原因。此外,精神醫療學界 ... 於 www.healingdaily.com.tw -

#51.秋天小心「季節性情感疾病」發作,透過「防鬱三撇步」自救

秋天小心「季節性情感疾病」發作,透過「防鬱三撇步」自救,季節性情感疾病患者,屬於情緒障礙的一種, ... 生理性憂鬱症竟是體內「這物質」不足! 於 www.kingnet.com.tw -

#52.寵物知識你的寵物患有季節性情感障礙嗎? - 大紀元時報香港

「季節性情感障礙」是人類的一種抑鬱症,但寵物是否也會因季節轉換 ... 有些人的冬季憂鬱症發作,引發生理和心理的多種不適,直到春、夏季到來,症狀 ... 於 hk.epochtimes.com -

#53.小鬱最愛哪款人?

對於憂鬱症病因研究顯示,女性憂鬱症的發作期較長、復發率較高、其他精神方面的併發症較 ... 季節性情緒失調症是憂鬱症和躁鬱症的一種,有20%的患者會出現躁鬱症症狀。 於 depressytrouble.tw -

#54.季節交替失眠、話多「躁鬱症」增3成!中醫這樣治

身心科症狀春季易發作「躁症」患者增加3成近期季節交替, ... 除了傳統抗憂鬱的藥物之外,目前尚有所謂的光照療法可以改善症狀,所以說季節和氣候可以 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#55.關於憂鬱症:病患和家屬須知- 憂鬱好文章 - 台灣憂鬱症防治協會

幸運的是,如果憂鬱症曾被治好過,再次發作接受治療時通常也可以痊癒。常常復發的病患如果在痊癒 ... 當憂鬱心情出現時可以在日曆上劃出來有助於了解是否和季節有關。 於 www.depression.org.tw -

#56.憂鬱症是全世界該重視的三大疾病之一!認識憂鬱症前兆

其他身心健康☀憂鬱是一種情緒狀態,有些人把當下心情短暫的情緒低落歸咎給憂鬱症,其實憂鬱症是一種病,影響一個人思考、感覺與行為。聯合國WHO資料:憂鬱症是2020年 ... 於 www.edh.tw -

#57.天冷又陰雨不斷,兒童、青少年憂鬱問題就醫增!血清素不夠致 ...

血清素不夠致「季節性憂鬱」,如何避免? ... 十一月到隔年的二月,情緒低落的人特別多,憂鬱症患者也會比較嚴重,有一位患者每年都會發作,但是有一 ... 於 today.line.me -

#58.季節憂鬱發作日照2小時不憂鬱 - Yahoo奇摩新聞

【華人健康網記者張世傑/台北報導】冬季日照短,小心季節性憂鬱症找上身!醫師表示,門診觀察,近來季節性憂鬱的患者有增多的情形,可能與冬季日照 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#59.健康知識|綿綿陰雨天心情好憂鬱?4招擺脫季節性抑鬱症

季節 性抑鬱症(Seasonal Affective Disorder,SAD)又稱為冬季憂鬱症、 ... 隨著季節的變化身心狀況也跟著改變;且只會在一年中的某段時間發作,通常 ... 於 www.everwellth.com -

#60.冬天讓你憂鬱嗎?藉日曬、運動、美食迎回好心情! - 果珍有酵

已知血清素水平低的人罹患重大憂鬱症的風險較高。 一些研究證實特殊光線可做為光照治療,對季節型發作的憂鬱症有療效。 2017年10月發表 ... 於 www.fruitenzy.com -

#61.憂鬱?躁鬱?傻傻分不清楚! - 中壢(內壢)尚語身心診所

案例中的陳先生,除了容易生氣外,沒有其他典型躁症的症狀。加上他這是第一次憂鬱症發作,年紀已逾半百,與躁鬱症好發於成年早期不同,因此先排除 ... 於 www.listenerclinic.tw -

#62.季節性憂鬱症發作心情像極了冬天- 銀髮天地 - 自由健康網

其實,這些病人有個疾病正在不知不覺中困擾著他們,叫做季節性憂鬱症(Seasonal affective disorder,SAD)。這是一種會週期性發作的憂鬱症,通常於秋季或 ... 於 health.ltn.com.tw -

#63.春天這麼美,美到讓人絶望 抑鬱者的黑色春季 - 遠見雜誌

季節 性情緒障礙是一種會反覆發作的抑鬱障礙,典型的季節性情緒障礙,的確開始於秋季或冬季,並且到春天就會症狀消退。 但是,約有1/10的季節性情緒 ... 於 www.gvm.com.tw -

#64.季節憂鬱來敲門,你的快樂也被偷走了嗎?-生活板 - 波波黛莉

並不是在季節交替時感覺到心情低落與變化,就是季節性憂鬱症哦! 被診斷為SAD,需要在過去至少兩年期間,有兩個鬱症發作,且都顯示是季節性的因素,而 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#65.季節交替忽冷忽熱躁鬱症易復發 - 昕晴診所

季節 交替時,是精神疾病好發的高峰,其中以春天桃花盛開季節,較容易出現躁鬱症, ... 丈夫懷疑是躁鬱症發作,所幸這名婦人經由進一步就醫診治,躁鬱症因而獲得緩解。 於 www.moodclinic.com.tw -

#66.主題:季節轉換易引發躁鬱症 - 佛教慈濟綜合醫院

自從1年多前丈夫因車禍驟逝,54歲的林女士一直陷於憂鬱的狀態,但日前到 ... 陳廣鵬醫師表示,躁病發作的症狀包括活動量過分增加、精力旺盛、性需要 ... 於 app.tzuchi.com.tw -

#67.《自由時報》季節性憂鬱症發作心情像極了冬天 - 秀傳醫療體系

部分研究解釋為什麼會有季節性憂鬱症,可能是因為夜間時間拉長,使褪黑激素分泌持續時間較長與血清素的缺乏有關。 從中醫角度而 ... 於 www.show.org.tw -

#68.季節性憂鬱 - 心寬診所- 痞客邦

季節 性情感疾患屬於情緒障礙的一種,主要會呈現一種季節性的循環,他們在秋冬開始憂鬱,持續幾個月之後,在春夏時漸漸恢復。 除了典型的憂鬱症狀,如情緒 ... 於 mindspa.pixnet.net -

#69.How to overcome Winter blue? | Kaitlyn Kuo PsyD - YouTube

但你知道如果每到秋冬你就產生某些 憂鬱症狀 例如情緒低落、睡眠失調、過度飲食等,且至少連續兩年, ... 其實秋冬真的是容易 憂鬱症發作 的 季節 。 於 www.youtube.com -

#70.季節轉換就情緒低落?誰都會有的「冬季憂鬱」,6種方法讓你 ...

季節 性憂鬱症,又稱冬季憂鬱症,正式名稱為「季節性情緒失調」(Seasonal Affective Disorder, SAD),大多數是發作在南北緯30度以上的溫寒帶地區, ... 於 mf.techbang.com -

#71.季節性抑鬱症 - 華人百科

季節 性抑鬱症又稱季節情緒失調症,每年同一時間發作,常為秋末冬初開始,春末夏初結束。並不是單純的冬季抑鬱症,或小屋熱cabin fever。 一種罕見的季節情緒失調症夏季 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#72.好文分享-【心理師文章】季節交換好憂鬱-如何關心陪伴

客觀而言,憂鬱症從症狀的鑑別診斷、釐清其與一般悲傷之差異,究竟蒙受的壓力和產生的症狀是否成比例就充滿了灰色地帶,若非專業的臨床醫學工作者(精神科醫師、臨床心理師 ... 於 tspc-health.gov.taipei -

#73.每年的3、4月是躁鬱症好發季節,但今年夏天卻反常激增,有些 ...

新店耕莘醫院精神科主任楊聰財醫師表示,躁鬱症是一種周期性情緒過度高昂或低落的疾病,又稱為情感型精神病,一般常會和憂鬱症混淆不清。 躁鬱症的患者容易出現的症狀 ... 於 www.yang1963.com.tw -

#74.冬季不憂鬱季節性情緒失調 - 你滋美得NutriMate

冬季很多人的情緒會有些低落,遇到難事就會出現抑鬱的情緒,而且嗜睡又愛吃甜食,小心是「冬季憂鬱症」發作了!它也稱為「季節性情緒失調」,一般在晚秋的時候出現, ... 於 www.nutrimate.com.tw -

#75.憂鬱症,躁鬱症 - 松德精神科診所林耿立醫師的心情文章

季節 轉換好發躁鬱寫日記曬太陽可改善. 春夏交替之際是躁鬱症好發的季節,不論是否發病,都會因氣溫改變而使躁症發作,台灣彰化基督教醫院精神科主任邱南英表示,每年3 ... 於 www.heartwareclinic.com.tw -

#76.徐北鼻on Instagram: “季節性憂鬱症發作Seasonal depression ...

866 Likes, 40 Comments - 徐北鼻(@babyhsu888) on Instagram: “季節性憂鬱症發作Seasonal depression is real ” 於 www.instagram.com -

#77.季節性情緒失調 - A+醫學百科

季節 性情緒失調(英文:Seasonal Affective Disorder,或SAD,以下簡稱SAD)也叫做「冬季憂鬱症」,是一種感情的,或者情緒的失調。大多數的SAD患者在一年的大部分時間 ... 於 cht.a-hospital.com -

#78.季節性情緒失調 - Ecoturismolapancha

如果這種一到某特定季節便「抑鬱症發作」的模式持續兩年,便有可能患上季節性 ... 季節性憂鬱症( 英文: Seasonal Affective Disorder ,或SAD )也 ... 於 ecoturismolapancha.cl -

#79.感覺空虛?也許你只是患了「季節性情緒失調」

會有這樣矛盾感受的你,其實並不奇怪,你也許只是患了「季節性情緒失調」。 ... 此病經常合併一些精神科疾病發作,包括憂鬱症、焦慮症、社交恐懼症、 ... 於 thefingerwords.com -

#80.季節性情緒失調 - 華文百科

大約25%的患者躁鬱症可能會出現抑鬱症的季節性模式,這與雙極II疾病,快速循環,飲食失調和更多抑鬱發作有關。生物學性別的差異表現出與季節性模式相關的獨特臨床 ... 於 wikii.tw -

#81.季節性憂鬱症

季節性憂鬱症( 英文: Seasonal Affective Disorder ,或SAD )也 ... 如果有憂鬱症發作季節、季節性憂鬱症相關問題,建議尋求專業醫師評估,歡迎 ... 於 roparunteam40.nl -

#82.做甚麼都提不起勁,你也被「 8 月憂鬱症」纏上了嗎? - 報橘

其實八月這種突如其來的憂鬱與季節性情感障礙(SAD,或稱冬季憂鬱症)類似。 ... 情緒波動與陽光有很大關係,因為在冬季由於缺乏日光而導致症狀發作。 於 buzzorange.com -

#83.抑鬱症在一年當中什麼季節會活躍,嚴重,復發

抑鬱情緒為什麼在秋冬季節多發,抑鬱症在一年當中什麼季節會活躍,嚴重,復發,1樓笑話娛文秋季本身就是一個萬木凋零,秋風蕭瑟的季節,所以說, ... 於 www.lagou.pub -

#84.訊息公告 - 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院

其實,這些病人有個疾病正在不知不覺中困擾著他們,叫做季節性憂鬱症(Seasonal affective disorder,SAD)。這是一種會週期性發作的憂鬱症,通常於 ... 於 www.cbshow.org.tw -

#85.107年7月78期 - 國軍高雄總醫院-院刊內容

季節 性情感疾患在精神科所使用的DSM診斷系統中其實是隸屬於情感疾患的一種,指的是一個人規則的在某個”特定的季節”發作憂鬱或者是躁症等情況,其中最常見的就是冬季的 ... 於 802.mnd.gov.tw -

#86.一到換季心情就低落?6食物幫你找回心中的陽光| 季節性抑鬱症

季節 性抑鬱症又稱季節情緒失調症,每年同一時間發作,常為秋末冬初開始,春末夏初結束。這類季節性的憂鬱跟輕度的憂鬱症類似,癥狀包括失眠、沒胃口、 ... 於 www.soundofhope.org -

#87.季節變換情緒起伏精神科醫師建議多曬太陽- 生活- 中時

衛生福利部草屯療養院心身醫學組醫師蔡昀霖表示,情感性疾患患者常在季節交替之際病情變化,例如憂鬱症症狀易在秋、冬惡化,躁鬱症的躁期則在春天好發,這 ... 於 www.chinatimes.com -

#88.「季節變化使人憂鬱?」之專家意見 - 台灣科技媒體中心

醫學研究中,早有季節變化與情緒波動的相關觀察報告。目前通用的精神疾病診斷準則(DSM-5)也建議,若情感性症狀的發作出現固定的季節性規律者,應 ... 於 smctw.tw -

#89.季節交替防憂鬱症躁症發作 - 海吉尼斯健康保健的專家

2012年03月14日冬春交替時天氣不穩定,心身醫學科暨精神科醫師張育彰表示,換季忽冷忽熱、陰雨綿綿等因素,都可能使情緒受影響,導致憂鬱症、躁症發作 ... 於 mbpr.pixnet.net -

#90.到了秋天就容易抑鬱傷感?「季節性憂鬱」如何避免? - 元氣網

此外,光照週期的變化會促使多巴胺與生長激素抑制素(SST)之間出現神經遞質轉換,也是抑鬱症呈現季節性發作模式的一個很重要的發病機制。 此外季節性抑鬱症 ... 於 health.udn.com -

#91.什麼是季節性情感障礙(SAD)? - Mind HK

季節 性情感障礙(SAD)是指在一年中的特定季節或時間出現的一種抑鬱症。抑鬱症是持續很長時間的低落情緒,且會影響日常生活。 如果你患有SAD,在某些季節或某些天氣 ... 於 www.mind.org.hk -

#92.季節交替防憂鬱症躁症發作|蘋果新聞網

冬春交替時天氣不穩定,心身醫學科暨精神科醫師張育彰表示,換季忽冷忽熱、陰雨綿綿等因素,都可能使情緒受影響,導致憂鬱症、躁症發作,當持續有情緒 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#93.秋季易發「季節性憂鬱」 5要訣遠離心情感冒

... 季節性情感疾病」較易發作,若有連續一段時間持續感到心情低落、睡眠及體重都產生變化,對事物也失去興趣,就要小心可能是「憂鬱症」悄然上身。 於 www.wcmnews.com -

#94.專題報導 - 臺大醫院-健康電子報

一年後的4月,春暖花開的季節來臨時,她的躁症又復發,這次不但把信用卡 ... 鬱症發作和躁症發作相反,係指患者有憂鬱情緒、失去興趣;內在驅力降低( ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#95.經常在特定季節感到情緒低落,此類病人較常在何季節發作?..

最佳解! 王儷諠 小一上(2019/07/13). 季節性憂鬱症 ... 於 yamol.tw -

#96.寒流來襲!憂鬱、焦慮患者增2成名醫:3招幫你撐過去 - 三立新聞

精神科醫師表示,最近一周都是爛天氣,出現季節型情緒憂鬱、焦慮的 ... 然而,上周整周下雨,有很多季節型憂鬱症發作或是憂鬱情緒障礙的民眾跑到門診 ... 於 www.setn.com -

#97.冬季憂鬱症別來亂!做這7件事情常保好心情 - World Gym Blog

季節 交換時受影響的不只是天氣,我們的「心情」也會跟著轉變,尤其是冬天容易感覺整個人懶懶的、悶悶的,嚴重可能引發冬季憂鬱症,出現嗜睡、注意力不 ... 於 blog.worldgymtaiwan.com -

#98.季節交替躁鬱症患者激增三成醫囑:勿自行停藥 - Taiwan News

18歲的林姓男大學生曾因憂鬱症接受治療,持續用藥後病情獲得控制。 ... 轉送精神科醫師協助,經確診為雙相情緒障礙中的躁症發作,又俗稱「桃花癲」。 於 www.taiwannews.com.tw