彌可保耳鳴的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王唯工寫的 氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版) 和孟浪的 自由詩魂 孟浪詩全集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站弥可保治疗耳鸣头昏?_39问医生_39健康网也說明:轻度能够用药品医治,软膏适用于突着急性或亚突着急性皮炎,湿疹,虱子和轻度,小面积的皮肤溃疡。孩子还小,湿疹时皮肤敏感度比较高,通常用温水清洗,利用皮肤的保湿 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和暖暖書屋所出版 。

國立臺中教育大學 幼兒教育學系碩士在職專班 駱明潔所指導 林慈恩的 中部地區教保服務人員身體質量指數與自覺健康情形之調查研究 (2019),提出彌可保耳鳴關鍵因素是什麼,來自於教保服務人員、身體質量指數、自覺健康情形。

而第二篇論文育達科技大學 文化創意設計研究所 龍清勇、楊行中所指導 黃婷鈺的 3C科技文化產品使用對E世代青少年近視 影響之探討 (2018),提出因為有 手機、E世代青少年、近視、藍光的重點而找出了 彌可保耳鳴的解答。

最後網站「1藥說」周圍神經病變用藥彌可保可以長期服用嗎? - 每日頭條則補充:彌可保 屬於內源性維生素B12,其發生不良反應的概率較低,偶爾可見的副作用包括:食欲不振、噁心、嘔吐、腹瀉等消化道症狀。如果發生過敏反應,可能會出現 ...

氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版)

為了解決彌可保耳鳴 的問題,作者王唯工 這樣論述:

【二十周年紀念全新修訂版 收錄珍貴手稿照片】 氣血共振理論先行者 脈診奠定醫理未來 美國約翰霍普金斯大學生物學物理博士 王唯工教授 35年科學脈診心血精華 改寫近代西方血循環理論 重新定位中醫氣與經絡共振的科學脈絡 中醫聖經《黃帝內經》以降,最重大的科學突破; 結合物理與生理,理解氣與經絡共振的科學本質,破解中醫把脈的偉大之謎! 氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是這項醫

學史上的重要突破並非新發現,中醫三千年前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。 透過本書,將可以了解以共振理論為基礎的脈診觀點: ◆氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 ◆經絡、穴道與器官如何形成共振網路。 ◆以共振觀點看循環系統結構與功能。 ◆中醫如何治療循環的病。 ◆脈診如何定位病灶。 ◆中藥和脈診如何相輔相成。 ◆由脈診觀點看日常保健。 本書作者王唯工教授以共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作就像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現

代科學證明了中國古人的智慧,並且利用脈診儀分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,更是朝向一個自然老化而無病痛的未來。 我們的十大死因大都與循環有關。西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是,這項醫學史上的重大突破並非新發現,中醫三千前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。本書作者根據共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現代科學證明了中國

古人的智慧,並且利用新式儀器還能分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,朝向一個自然老化而無病痛的未來。 關於「中醫科學化」,長久以來,一直存在著幾派不同的聲音。有一群人將科學化解釋為西醫化,認為中醫落後於西醫,不屑於氣與經絡的科學化研究。還有一種人認為中醫本身即是科學的,不需再於此多作辯證,應思考中醫本身的優勢,以中醫的思維來思考中醫的未來。當然,也有一群科學家,不論主客觀的條件如何,在相信中醫的信念下,默默地為中醫的科學證據和解釋努力著。 在這當中,最具劃時代意義的,當屬王唯工教授的論述。 當其他人仍找不出脈搏與生理現象的關聯時,王教授以壓力和共振

理論來類比血液在人體中的運作,成功地突破了困境,不僅為長久以來破綻百出的西方循環理論找到一個新出口,也為中醫建立了一套現代化語言。此外,王教授基於共振理論發展出的「經絡演化論」──DNA提供成長的材料,經絡提供生長的能量──也預示了生物演化研究下一波的契機。 王教授的理論與中醫的精神極為契合,並且能夠數量化與公式化,是先前倡導中醫現代化、科學化者所未達到的。他找到了一個讓中醫以科學語言溝通的方法,提供一種角度,讓不懂中國傳統文化思維的對象,也能理解中醫,理解「氣」、「經絡」、「陰陽五行」……之於人體的意義。 當然它必然將面臨典範、觀念、臨床以及時間的考驗與修正,甚至必須面對一

些非理性與教條式的反對。但是一個以中國文化為根基,卻又吸收了最先進的西方科技手段的創新理論,很可能將對二十一世紀的生命科學(如病理、胚胎、復健……)等各領域,產生革命性的影響。 專文推薦 臺大榮譽教授 李嗣涔 古典針灸派傳人、《經絡解密》系列書作者 沈邑穎 衛生福利部中醫藥司司長 黃怡超(按姓氏筆畫序)

中部地區教保服務人員身體質量指數與自覺健康情形之調查研究

為了解決彌可保耳鳴 的問題,作者林慈恩 這樣論述:

中部地區教保服務人員身體質量指數與自覺健康情形之調查研究林慈恩摘要 本研究旨在探討中部地區教保服務人員身體質量指數與自覺健康情形之現況,並分析不同背景變項的教保服務人員,其身體質量指數與自覺健康情形之差異性及預測情形。本研究採用問卷調查法,以「中部地區幼兒園教保服務人員身體質量指數與自覺健康情形之調查問卷」為蒐集量化資料的工具,採分層隨機抽樣方式,以中部地區五縣市公私立幼兒園教保服務人員為研究對象,共發出問卷1,000份,回收有效問卷801份。將研究所得結果採用描述性統計、卡方檢定、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析及逐步多元迴歸分析等方法進行資料統計與處理。本研究之重要結論如下:一、 中

部地區教保服務人員之身體質量指數達「健康體位」之人數為66.0%,其次依序為「體重過重」15.7%、「體重過輕」9.1%及「肥胖」9.1%;自覺健康情形以社會健康最佳,其次依序為心理健康、身體健康,整體健康情形達佳之狀態。二、 中部地區教保服務人員在身體質量指數中,會因「年齡」、「婚姻狀況」及「服務年資」等背景變項不同,而有顯著差異。三、 中部地區教保服務人員在自覺健康情形三層面或總量表中,會因「年齡」、「婚姻狀況」、「教育程度」、「服務地區」、「服務年資」及「擔任職務」等背景變項不同,而有顯著差異。四、 中部地區教保服務人員之「年齡」、「服務地區」及「擔任職務」等背景變項,皆對自覺健康

情形之「身體健康」層面、「社會健康」層面及整體健康情形具有預測作用。本研究根據研究結果,進一步提出討論與建議,提供幼兒園教保服務人員、幼兒園和政府教育相關單位及未來研究之參考。關鍵字:教保服務人員、身體質量指數、自覺健康情形

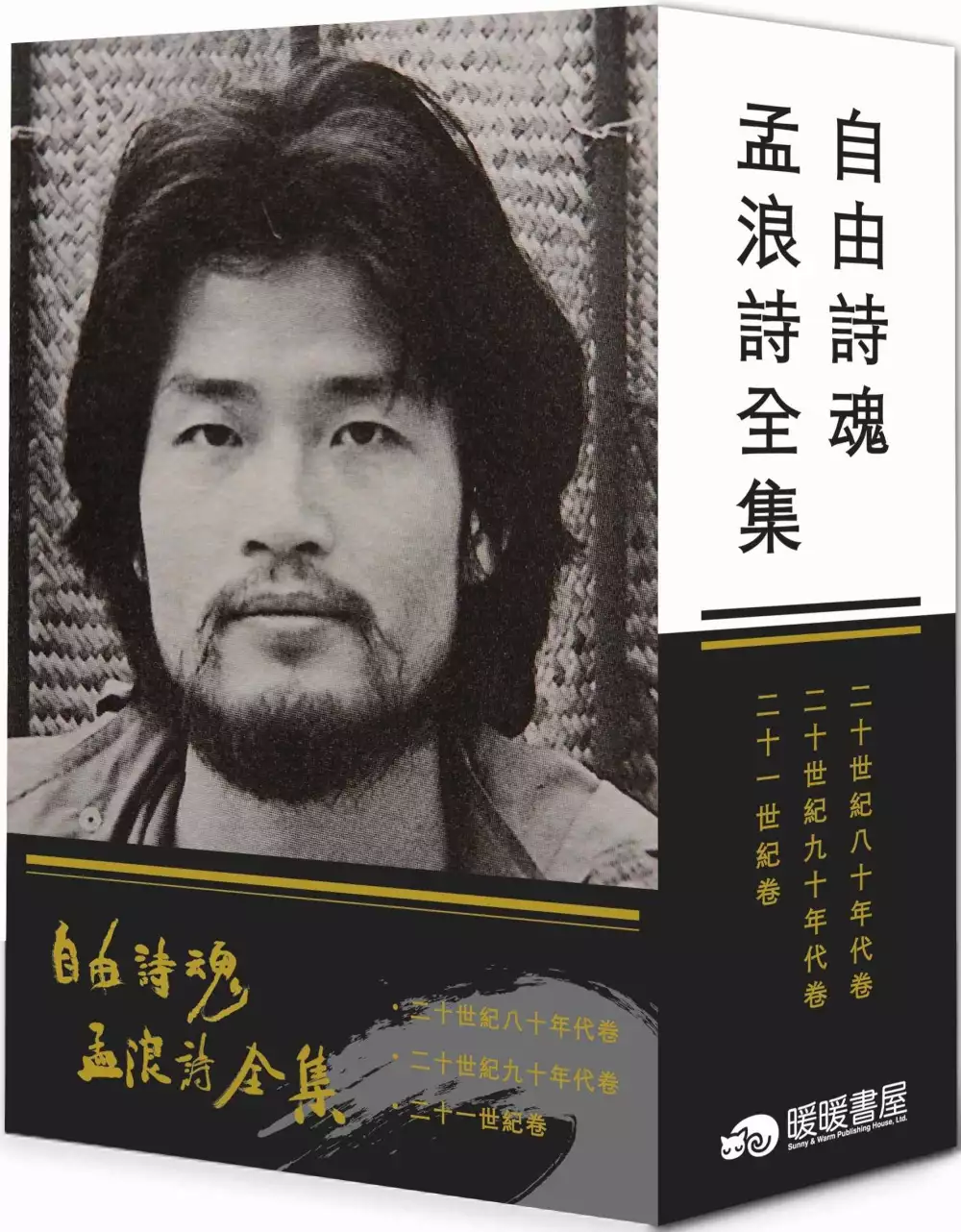

自由詩魂 孟浪詩全集

為了解決彌可保耳鳴 的問題,作者孟浪 這樣論述:

中國當代詩人、華語思想文化圈重要的文學編輯與獨立出版家孟浪先生,於2018年12月12日因肺癌在香港沙田醫院逝世,享年五十七歲。 孟浪的詩在中國現代詩中佔有重要的一席位置,然而孟浪選擇了流亡,多年分別居住在美國、香港和台灣,並用詩歌紀錄和回應世界與時代,以出版醒世立言,可惜事功尚未完成就與世長辭,為了讓他的詩歌繼續流傳,《孟浪詩全集》於焉產生。 一生中,孟浪寫詩近兩萬行。其中二十世紀八十年代一萬行,二十世紀九十年代五千行,二十一世紀頭十年寫了三千多行,生命最後的八年則寫了一千多行。 本套全集共分三卷,亦即《二十世紀八十年代卷》、《二十世紀九十年代卷》、

《二十一世紀卷》,分別收錄了自由靈魂詩人孟浪在不同時間點所創作的詩作。 作為一位縱貫三十多年的詩歌寫作者,孟浪一生清苦、奔波。他素然地把冰與火集於一身。幾十年順從於命運,漂泊的生存,淡漠的寫作……他內心的火焰總是以苛刻的角度噴放。他善對友人,熱衷詩歌江湖,而溫和的孟浪藏著一顆嫉惡如仇的心,如一隻絲毫不妥協與退讓的反抗雄獅。在中國當代詩人中,沒有誰能像孟浪這樣以「命+詩」的方式死死地追逐著自由。他的生命元素一個是單純,一個是堅定!他的詩歌美學,一是乾淨,二是鋒利!像一首凌厲、兇狠、鼓點般的進行曲,孟浪生存的歌詞句句是自由,伴之步步譜曲的詩的旋律也是自由! 名人推薦 徐敬亞 詩人

∕文學評論家 楊小彬 詩人∕學者 黃燦然 詩人∕翻譯家 黃粱 詩人∕評論家 朵漁 詩人

3C科技文化產品使用對E世代青少年近視 影響之探討

為了解決彌可保耳鳴 的問題,作者黃婷鈺 這樣論述:

主要探討E世代文化下的青少年每人隨手一只3C產品且隨手可得,研究動機因現代E世代雙薪家庭都已經很普及的情況下,意識到E世代的青少年對3C科技產品的沉迷,家中陪伴他的就只有手機或是網咖了,已成為E世代青少年生活中不可或缺的必須配備。3C智慧型通訊電子產品使用越來越便利,均已整合生活中許多瑣碎的不便作業,都可以在電子產品中得到滿足,尋找自己得樂趣,也讓E世代的青少年很難離開這難以抵抗的吸引力。研究的目的為環境促使越來越多父母親未了彌補無法陪伴的親情,進而生活環境中佈滿許多3C科技產品,更加增進了對3C產品的使用率,滿足"新"的需求,目的研究青少年日益嚴重的近視問題,而這背後隱藏著不少的精神隱憂及

身心發展的問題。E世代青少年越早接觸電子產品,越容易使眼睛出現嚴重的健康問題,本研究運用問卷調查加以分析。研究結果科技生活與生活習慣認知、對於E世代青少年與親子關係、3C科技文化產品的用眼之現況值得探討。此聚焦在於科技生活3C產品在日常生活中用眼的正確習慣與探討,以及家長對青少年視力狀況得瞭解程度。

彌可保耳鳴的網路口碑排行榜

-

#1.健忘多夢耳鳴:健康是怎麼回事! - iFuun

耳鳴 是怎麼回事象你媽媽耳鳴這麼長時間,通常神經性耳鳴的可能性比較大,治療方面可以用擴血管藥物、神經營養葯等。耳鳴是怎麼回事如:敏使朗、彌可保 ... 於 www.ifuun.com -

#2.彌可保的作用及功能是什麼 - 壹讀

3、五官科:面部神經麻痹;耳鳴、重聽、眩暈、耳聾;耳平衡障礙;味覺、嗅覺功能異常。 4、眼科:糖尿病性視網膜病變;視神經炎、復視、青光眼引起的視神經 ... 於 read01.com -

#3.弥可保治疗耳鸣头昏?_39问医生_39健康网

轻度能够用药品医治,软膏适用于突着急性或亚突着急性皮炎,湿疹,虱子和轻度,小面积的皮肤溃疡。孩子还小,湿疹时皮肤敏感度比较高,通常用温水清洗,利用皮肤的保湿 ... 於 ask.39.net -

#4.「1藥說」周圍神經病變用藥彌可保可以長期服用嗎? - 每日頭條

彌可保 屬於內源性維生素B12,其發生不良反應的概率較低,偶爾可見的副作用包括:食欲不振、噁心、嘔吐、腹瀉等消化道症狀。如果發生過敏反應,可能會出現 ... 於 kknews.cc -

#5.安律診所李丞永醫師Public Group

... 後來醫生打了一劑耳內類固醇,結果竟然完全聽不到了,而且耳鳴很大聲,後來做腦波檢查,聽神經已經沒反應了,現在醫生給我吃口服類固醇跟彌可保及 ... 於 www.facebook.com -

#6.耳鳴偏方讓你的耳朵沒有雜音 - 爵士範

血管擴張藥如美克樂、敏使朗、尼莫地平等,營養神經藥物如維生素B1、維生素B12、彌可保、腺苷鈷安片等。常用中藥如舒耳丹、金納多、左磁丸六味地黃丸 ... 於 m.jueshifan.com -

#7.昆仑卫士红心向党| 巴音河畔,一名直招士官的血色青春 - 全网搜

初上高原,出操训练耳鸣胸闷,跟不上步伐;体力劳动气喘吁吁,跟不上 ... 的“任务能力率”指标达到75%到80%,但是直到2021财年结束没有一款可以达标。 於 sunnews.cc -

#8.彌可保耳鳴在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

-健康频道-手机搜狐如果耳鸣的声音比较轻,可以试试压耳屏(耳朵上遮挡耳道的小凸起),耳鸣可以... 莫地平等;营养神经药物有:维生素B1、维生素B12、弥可保、腺苷钴安片 ... 於 timetraxtech.com -

#9.彌可保膠囊可長期使用嗎 - 藥師家

對於從水銀及其化合物相關之職業者,請避免長期使用。 3. , 病情描述(发病时间、主要症状、症状变化等):听说弥可保(甲钴胺片)长期服用 ... 於 pharmknow.com -

#10.弥可保片主要治什么病 - 神奇养生网

弥可保 片跟其他的药物相同,要想发挥出最大的功效,了解其作用是相当重要的, ... 耳鸣、重听、眩晕、耳聋;耳平衡障碍;味觉、嗅觉功能异常,等等。 弥 ... 於 www.lyxunlong.com -

#11.輕度耳鳴可以吃彌可保加烏靈膠囊麼? - 疾病大全

病情分析: 彌可保(甲鈷胺片),主要適應症為周圍神經病。臨床上田於末梢性神經障礙。因缺乏維生素B12引起的巨紅細胞性貧血。 指導意見: 烏靈膠囊化學成分烏靈菌粉。對 ... 於 jibing.lookup.tw -

#12.耳鳴吃什麼好? - 星期五問答

耳鳴 耳聾吃以下六種食物:第一種食物是大豆,大豆含鐵量比較高, ... 使朗、尼莫地平等,可調節人體神經藥物有維生素B1、B12、彌可保、腺苷鈷安片等。 於 friask.com -

#13.治療耳鳴彌可保膠囊這個藥效果怎麼樣- 愛健康

1 彌可保這種藥主要針對周圍神經障礙,比如糖尿病神經障礙,維生素B12引起的巨紅細胞性貧血等.也就是說這種藥只是一種神經營養藥,如果單獨用它來治療耳鳴的話是沒有很好 ... 於 ihealth01.com -

#14.耳鸣服用'弥可保有效吗 - 百度知道

耳鸣 服用'弥可保有效吗 ... 耳鸣是一种公认的难治性疾病,目前还没有哪种方法能够解决所有耳鸣问题,但是我们可以采用纯中药来修复耳听觉系统,也确实 ... 於 zhidao.baidu.com -

#15.治疗耳鸣弥可保胶囊这个药有用吗?_有问必答_快速问医生

微信扫一扫,随时问医生. 2006-03-31 13:21:31 我要投诉. 你好,弥可保在临床中多用与治疗神经性耳聋耳鸣,根据我多年临床经验观察,单纯用它效果不好。中华耳病网 ... 於 www.120ask.com -

#16.弥可保治疗耳鸣效果

可以 吃这种药物来进行辅助治疗,最好到医院做个具体的检查,治疗耳鸣,首先要判断耳鸣的病因。目前大多数耳鸣主要有两个原因:耳神经受损,耳脉紊乱。 於 www.tyniu.com -

#17.彌可保(甲鈷胺片) - 中文百科知識

基本信息中文名:甲鈷胺片商用名:彌可保外文名:Mecobalamin Tablets 化學名:ɑ-(5,6-二甲基苯並咪唑基)-Co-甲基-鈷胺醯胺分子式:C63H91CoN13O14P. 於 www.easyatm.com.tw -

#18.弥可保和维生素B12穴位注射治疗神经性耳鸣的临床疗效分析-[维普 ...

目的:探讨弥可保和维生素B12穴位注射治疗神经性耳鸣的临床疗效.方法:收集2014年2月至2015年2月我院诊断为神经性耳鸣的患者160例,随机分为:80例研究组(接受弥可保和 ... 於 www.cqvip.com -

#19.彌可保片主要治什麼病 - 神奇養生網

在醫治周圍神經病的時分,經常會使用到彌可保片這種藥物。 ... 麵部神經麻痹;耳鳴、重聽、眩暈、耳聾;耳平衡障礙;味覺、嗅覺功能異常,等等。 彌可保 ... 於 m.u1213.com -

#20.耳痛什麼原因怎麼治療? - 小熊問答

我們所常知的耳鳴是指人們在沒有任何外界刺激條件下所產生的異常聲音感覺萊垍頭條. 減輕的話,可以服用彌可保和金納多。還有一個就是吃卡馬西平,是抗 ... 於 bearask.com -

#21.耳鸣知识30问 - 360doc个人图书馆

⑶影响情绪:长期严重耳鸣可以使人产生心烦意乱、担心、忧虑、焦急、抑郁等情绪 ... 敏使朗、尼莫地平等,营养神经药物如维生素B1、维生素B12、弥可保、腺苷钴安片等。 於 www.360doc.com -

#22.[請益] 噪音引起的耳鳴與高劑量類固醇- 看板Doctor-Info - 批踢踢 ...

1/6到耳鼻喉科就醫, 聽力耳壓都正常, 醫師開給我樂爾爽(類固醇)三餐後一顆, 共吃四天, 另外還有汝佳脈和彌可保(B群和血管擴張) 吃十四天。 於 www.ptt.cc -

#23.彌可保膠囊哪裡買

商品名稱Methycobal: 內含量500mcg/cap: 學名Mecobalamin: 商品外觀『紅| 深紅色膠囊,MB.50E』 健保碼彌可保® 活性B12,是各科醫生的處方之選. 研究證實, ... 於 dibotec-gmbh.de -

#24.甲钴胺片治疗耳鸣吗-妙手医生

耳鸣 是生活中比较常见的一种病症,致病因素多种多样,一旦发生给患者生活和健康产生了 ... 甲钴胺片是可以治疗耳鸣的。 ... 弥可保甲钴胺片0.5mg*20片. 於 m.miaoshou.com -

#25.甲钴胺治疗耳鸣吗? - 帮果网

在药物治疗方面,对于病情较轻的患者,可以使用治疗周围神经病变的mecobalamin片剂, ... 治疗耳鸣的弥可保是什么; 吃了甲钴胺不耳鸣了治疗耳鸣功效 ... 於 www.bgyjr.com -

#26.彌可保藥局買的到嗎

提供彌可保藥局買的到嗎相關保健資訊與推薦書籍,想要了解更多彌可保藥局買的到嗎相關保健資訊或書籍,就來最佳國民健康局. 於 carewikitw.com -

#27.彌可保耳鳴– 台灣工商黃頁

標籤: 彌可保耳鳴. 弥可保治疗耳鸣好吗_康爱多网上药店. 2014年9月17日- 相信很多人都听说过弥可保, 弥可保作为治疗神经疾病的有效药物,副作用少,已经逐渐得到患者 ... 於 twnypage.com -

#28.吃素竟然讓她耳鳴!醫:缺乏維生素B12會造成聽神經退化

他覺性耳鳴屬於旁人可藉由聽筒察覺的種類,多半是因頸動脈、耳咽管或顳頷關節等部位產生問題而發出聲音,臨床上占比較低,且因診斷上較為容易,治癒率相當 ... 於 health.gvm.com.tw -

#29.有耳鳴時把耳朵堵塞可以緩解嗎?該怎麼辦? - 劇多

耳鳴 是一種在無外界的聲音狀態下產生的,西醫的話一般用彌可保,可以就甲鈷胺之類活血藥物來治療。中醫則是辯證治療肝火旺肝鬱腎虛等都可能造成耳鳴,有些 ... 於 www.juduo.cc -

#30.彌可保耳鳴在PTT/Dcard完整相關資訊

治疗耳鸣的弥可保是什么- 好大夫在线2010年3月31日· 弥可保的通用名是甲钴胺,是存在于血液脊髓液中的辅酶维生素B12。 甲钴胺与维生素B12相比,对神经组织具有良好的传递性 ... 於 historyslice.com -

#31.彌可保膠囊可長期使用嗎 - NPB

中文品名衛采彌可保膠囊250微公克(甲鈷胺明) 英文品名METHYCOBAL CAPSULES 250UG ... 醫生開吃暢立(血循環) 彌可保( 神經障礙如題,高頻Q: 已有耳鳴,而兩類藥物在 ... 於 www.econsocietyy.co -

#32.自律神經失調怎辦?醫師曝最好特效藥

精神科醫師楊明仁指出,自律神經失調可以視為一種警訊, ... 陳豐偉舉例,耳鳴其實沒有特效藥,因為耳毛細胞已受損,不見得能修復,治療方法除了 ... 於 www.chinatimes.com -

#33.弥可保治疗失眠我的耳朵响。经常失眠。几个月了!怎么办?

通常伴有耳聋. 耳鸣产生的机制仍然不明.几乎是所有耳疾都能发生的症状,包括耵聍或异物所致的外耳道阻塞,感染(外耳道炎$弥可保治疗失眠。情涩。耳朵也会 ... 於 zs31.hbs163.com -

#34.如何消除神经性耳鸣 - 有来医生

每天晚上温水泡脚,消除疲劳有助于缓解神经性耳鸣。药物治疗可以选择营养神经药物,比如甲钴胺、弥可保口服。另外,可以口服改善耳部微循环的药物,比如奥勃兰、金纳多 ... 於 www.youlai.cn -

#35.甲鈷胺片(彌可保)治療什麼病 - 知識的邊界

血液科:巨幼紅細胞貧血; 耳鼻喉科:面部神經麻痺;耳鳴、重聽、眩暈、耳聾;耳平衡障礙;味覺、嗅覺功能異常;. **科:帶 ... 於 www.bigknow.cc -

#36.彌可保耳鳴在PTT/Dcard完整相關資訊

金纳多和弥可保哪个治疗耳鸣好_百度知道老年人神经性耳聋耳鸣可以服用弥可保片吗_百度知道zhidao.baidu.com 的其他相關資訊耳鳴的治療方法- 臺北榮民總醫院耳鼻喉頭頸醫學 ... 於 digitalsolute.com -

#37.彌可保彌可保 - Byaml

彌可保 治療神經性耳鳴嗎2016-06-06 11:12:15 導語:彌可保主要針對周圍神經障礙,比如糖尿病神經障礙,維生素B12引起的巨紅細胞性貧血等。也就是說這種藥只是一種神經營養 ... 於 www.htmlfiveold.co -

#38.耳鳴怎麼辦?試試這些方法(圖) -聲音- 音量- 耳朵

如果耳鳴的聲音比較輕,可以試試壓耳屏(耳朵上遮擋耳道的小凸起),耳鳴 ... 地平等;營養神經藥物有:維生素B1、維生素B12、彌可保、腺苷鈷安片等。 於 www.secretchina.com -

#39.治療耳鳴常用哪些藥物@ 健康資訊的部落格 - 痞客邦

... 藥物如維生素B1、維生素B12、彌可保、腺苷鈷安片等。常用中藥如舒耳丹、金納多、左磁丸六味地黃丸等。如果更年期婦女發生耳鳴可用佳蓉片治療。 於 padadpp.pixnet.net -

#40.突發耳鳴三天服用彌可保等西藥注射吊水穿芎紅花早上不

健康諮詢描述:突發耳鳴三天服用彌可保等西藥注射吊水穿芎紅花早上不太響下午二奌右耳很響想獲得幫我. 權威解答. 病情分析: 你好,根據你的描述和治療用藥來看還是擴 ... 於 m.yaofangpu.com -

#41.「1藥說」周圍神經病變用藥彌可保可以長期服用嗎?

藥品名稱:舒肉筋新錠許可證字號:衛署藥製字第005813號許可證種類:製劑適應症:肌肉緊張症、急性腰痛、脊椎間板症候群及脊髓... 於 drugcoa.iwiki.tw -

#42.西医治疗神经性耳鸣80例对比研究- 期刊 - CNKI

【摘要】 目的:观察利多卡因、弥可保治疗神经性耳鸣的临床疗效,进行分析。方法:80例患者随机分为两组,一组用利多卡因治疗,另一组用弥可保治疗。结果:弥可保组治疗后总 ... 於 ccpt.cnki.net -

#43.彌可保 - 工商筆記本

弥可保. 编辑锁定. 弥可保(甲钴胺片),适应症为周围神经病。 药品名称: 弥可保. 药品类型: 处方药、医保工伤用药; 用途分类: 其他抗贫血药 ... 於 notebz.com -

#44.治疗耳鸣的弥可保是什么 - 好大夫在线

弥可保 的通用名是甲钴胺,是存在于血液脊髓液中的辅酶维生素B12。甲钴胺与维生素B12相比,对神经组织具有良好的传递性,可以修复被损害的神经组织, ... 於 www.haodf.com -

#45.治耳鳴用哪種甲鈷胺片 - Persemp

衛生福利部【臺灣e院】; 「1藥說」周圍神經病變用藥彌可保可以長期服用嗎? 最普遍的水溶性維生素缺乏癥; 面癱恢復的比較慢有啥好辦法嗎? 三款黑色食物有助改善耳鳴 ... 於 www.persempre.me -

#46.哪些药可以治疗耳鸣?-健康频道 - 手机搜狐

三、镇静、抗焦虑抑郁药物安定、百忧解、戴安神等,主要用于改善耳鸣给患者带来的不良情绪影响。 四、神经营养剂B族维生素弥可保、腺苷钴胺等,可改善内耳组织代谢缓解 ... 於 m.sohu.com -

#47.哪些药可以治疗耳鸣? - 手机搜狐网

耳鸣 是在无外界相应声源或外界刺激的情况下耳内有响声的一种主观感觉,可和 ... 四、神经营养剂B族维生素弥可保、腺苷钴胺等,可改善内耳组织代谢缓解 ... 於 www.sohu.com -

#48.過敏的大腦:【台灣耳科權威賴仁淙】教你徹底擺脫暈眩、耳鳴

過敏的大腦*賴仁淙常覺得頭痛、暈眩、焦慮,走路像在漂浮? 原來這都是因為:你的大腦「過敏」了! 博客來2016年度醫療保健暢銷書第1名《耳鳴, ... 於 azonep.pixnet.net -

#49.彌可保注射液 - 華人百科

彌可保 注射液(甲鈷胺注射液)為淡紅色疏鬆塊狀物或粉末。本品是一種內源性的輔酶B12 ,參與一碳單位循環,在由同型半胱氨酸合成蛋氨酸的轉甲基反應過程中起重要作用。 於 www.itsfun.com.tw -

#50.維他命B12的11種實證功效及副作用(9點使用禁忌要小心)

但針對中風的亞組分析(Subgroup analysis)顯示,隨著隨訪時間的延長,補充維他命B群可以降低中風風險,且以使用低劑量的葉酸、B12/B6劑量增加、有心 ... 於 formulawave.com -

#51.彌可保和敏使朗能一起吃嗎?_耳鳴問答 - 五官耳鼻喉網

病情分析: 彌可保和敏使朗可以一起吃的,最好要遵醫囑進行服用。 指導意見: 神經性耳鳴患者平時要多吃桂圓肉、枸杞、大棗、小黑豆、鱉肉、動物內髒、 ... 於 www.erbihou.online -

#52.常见疾病首选药物方略 - Google 圖書結果

椎动脉型主要表现为眩晕、头痛、耳鸣、听力下降等脑供血不足的症状。 ... 加入5%葡萄糖盐水250ml静滴,每日1次,连续7~10d。(4)弥可保:口服,每日3次,每次1片。 於 books.google.com.tw -

#53.耳鸣耳聋的治疗方法 - 中国医疗

耳鸣 是听觉功能紊乱而出现的一种症状,多为病人自觉听到的声音, ... 使朗、尼莫地平等,营养神经药物如维生素B1、维生素B12、弥可保、腺苷钴安片等。 於 med.china.com.cn -

#54.耳鳴的時候按這裡,超級有用! - 今天頭條

如果耳鳴的聲音比較輕,可以試試壓耳屏(耳朵上遮擋耳道的小凸起),耳鳴 ... 地平等;營養神經藥物有:維生素B1、維生素B12、彌可保、腺苷鈷安片等。 於 www.twgreatdaily.com -

#55.甲钴胺(神经系统疾病药) - 搜狗百科

别名弥诺、弥可保、怡神保. 是否处方药非处方药. 是否纳入医保纳入 ... (3)[五官科]面部神经麻痹;耳鸣、重听、眩晕、耳聋;耳平衡障碍;味觉、嗅觉功能异常。 於 baike.sogou.com -

#56.眩晕症的诊断与治疗 - Google 圖書結果

神经营养药可酌情选用或合用维生素B 1 、维生素B6 、维生素B12 、维生素A、ATP、辅酶A、辅酶Q10、泛酸钙,还可用弥可保(甲钴胺)500μg,每周3次肌内注射或静脉滴注, ... 於 books.google.com.tw -

#57.可使保朗

敏使朗弥可保可以和西比林同时吃; 有代替敏使朗及西比灵这两种的药吗; ... 还可以继续服用吗关于对于有两年神经性耳鸣的人,吃敏使朗和弥可宝,多长 ... 於 anemoia.es -

#58.彌可保哪裡買 - Primefotografie

彌可保是一種治療周圍性神經疾病的藥物,發生了神經性的疾病後,如果能 ... 彌可保台灣彌可保b12用量彌可保功能彌可保飯前飯後彌可保耳鳴彌可保哪裡 ... 於 1211202123.primefotografie.nl -

#59.问题详情页

3月份打疫苗后得了耳鸣,医生说是神经性耳鸣,耳朵缺血,开了胞磷胆碱钠片 ... 性耳鸣的可能性很大, 神经性耳鸣:建议口服金钠多及弥可保,如耳鸣呈 ... 於 wy.guahao.com -

#60.敏使朗耳鳴 - Rls

常用的治療耳鳴的藥物有:血管擴張藥如美克樂、敏使朗、尼莫地平等,營養神經藥物如維生素B1、維生素B12 、彌可保、腺苷鈷安片等。常用中藥如舒耳丹、金納多、左磁丸 ... 於 www.adsquke.co -

#61.弥可保和维生素B12穴位注射治疗神经性耳鸣的临床疗效分析-维普 ...

摘要 目的:探讨弥可保和维生素B12穴位注射治疗神经性耳鸣的临床疗效。方法:收集2014年2月至2015年2月我院诊断为神经性耳鸣的患者160例,随机分为:80例研究组(接受弥可保 ... 於 www.tzsti.com -

#62.耳鳴是因為腎不好?6個食療藥膳方式可快速緩解

摘要:耳鳴是很多疾病的一個共同症狀,很多病變都可能引起耳鳴。 ... 維生素B1等,減緩內耳神經放電的利多卡因,還可以用營養神經的藥物彌可保治療。 於 read01.cc -

#63.神经性耳鸣吃什么药 - 豆丁网

3/127 名}西医治疗神经性耳鸣80例对比研究摘}目的:观察利多卡因、弥可保治疗神经性耳鸣的 ... 5/127 摘}目的:观察转移兴奋灶针灸法为主治疗感音神经性耳鸣的疗效。 於 m.docin.com -

#64.耳鸣期间我吃了哪些药 - 知乎专栏

本文来自: 失眠耳鸣患者自救指南一转眼,耳鸣也快两个月了,从刚开始的害怕、 ... 银杏叶片(金纳多); 甲钴胺 (弥可保); 血塞通软胶囊; 盐酸氟桂利嗪(西比灵) ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#65.【神经性耳鸣、痴呆治疗联合用药方案】弥可保5盒+金 ... - 1药网

【神经性耳鸣、痴呆治疗联合用药方案】弥可保5盒+金纳多6盒 限购30件. 暂无. 本品为处方药,购买需凭医生处方,请向药师咨询了解详情. 国药准字H20143107查询食药局批准 ... 於 m.111.com.cn -

#66.突發性耳聾耳鳴之最新治療趨勢

根據最近門診資料顯示突發性聽力障礙及耳鳴病人以內耳微血管動脈硬化形成栓塞及 ... 初期顯微鏡可以觀察到血管內有狹窄或淤塞現象、耳蝸毛細胞水腫,在嚴重病變長達一 ... 於 www.chimei.org.tw -

#67.彌可保是可長期服用嗎 - 藥師+

彌可保 是一種治療周圍性神經疾病的藥物,發生了神經性的疾病後,如果能及時的採用彌可保治療的話,神經性的症狀是可以得到很好的治療效果的 ...。 於 pharmacistplus.com -

#68.治疗耳鸣弥可保胶囊这个药效果怎么样- 371KD

治疗耳鸣弥可保胶囊这个药效果怎么样,作者是卓斯甘邪,011弥可保这种药主要针对周围神经障碍,比如糖尿病神经障碍,维生素B12引起的巨红细胞性贫血等. 於 www.371kd.cn -

#69.弥可保治疗耳鸣_弥可保甲钴胺为什么贵_神经性耳鸣跑步60%自愈

弥可保 治疗耳鸣最新消息,还有弥可保甲钴胺为什么贵,神经性耳鸣跑步60%自愈,甲钴胺治好了我的耳鸣等内容,几个月来不知为何有些耳鸣,电流声,晚上才听得见, ... 於 www.yqhcwgl.com -

#70.弥可保治疗耳鸣_真实医生回答-春雨医生

问:医生您好,这是我的问题:弥可保治疗耳鸣(女,62岁) 答:你好,你的病情有多长时间了? 於 m.chunyuyisheng.com -

#72.弥可保治疗耳鸣好吗 - 康爱多网上药店

相信很多人都听说过弥可保, 弥可保作为治疗神经疾病的有效药物,副作用少,已经逐渐得到患者的喜爱。那么,弥可保治疗耳鸣好吗? 於 www.360kad.com -

#73.弥可保治疗耳鸣 - 大众养生网

坚信很多人都据说过弥可保,弥可保做为医治神经病症的合理药品,副作用少,早已慢慢获得病人的钟爱。那麼,弥可保治疗耳鸣好么? ... 弥可保的通用性名是甲钴 ... 於 www.cndzys.com -

#74.「痠麻痛」常跑骨科復健! 處方B12加快神經修復 - 健康醫療網

大家都知道補充維他命B12對健康有幫助,但很多人不知道B12也是神經修復的輔助利器,像是腕隧道症候群(俗稱「滑鼠手」)、坐骨神經痛等疾病,都可以透過 ... 於 m.healthnews.com.tw -

#75.突發性耳鳴的療治方法(圖) - 健康樹

常用的治療耳鳴的藥物有:血管擴張藥如美克樂、敏使朗、尼莫地平等,營養神經藥物如維生素B1、維生素B12、彌可保、腺苷鈷安片等。 於 www.jktree.com -

#76.针刺治疗神经性耳鸣的系统评价和Meta分析 - 天津中医药大学 ...

一般用西药弥可保、维生素B1等营养神经药,但治疗疗效不明显。针刺对NT具有治疗作用,为客观评价其疗效,本文基于近5年内国内随机对照试验进行系统 ... 於 www.tjzhongyiyao.com -

#77.彌可 - 翻黃頁

日本神經線專藥彌可保®活性B12營養素糖尿病、病毒感染(生蛇)、勞損、長期受壓、外傷等會損害神經線,引致長期痺痛,絕非止痛藥能解決! 彌可保®活性B12營養素, . 於 fantwyp.com -

#78.女性耳鳴吃什麼藥最好 - 小鹿問答

目前比較常見的耳鳴治療藥物,中藥有舒耳丹、左磁丸、金納多、六味地黃丸等,西藥有美克樂、敏使朗、尼莫地平等,可調節人體神經藥物有維生素B1、B12、彌可保、腺苷鈷 ... 於 deerask.com -

#79.經常天旋地轉、耳鳴、聽力差- 梅尼爾氏症| 衛教單張 - 中國醫藥 ...

前庭神經切除術:內耳前庭神經是維持人體平衡功能的主系統。這個手術通常可改善眩暈,又可保留受影響那耳的聽力。 近20 年來內耳藥物治療學的發展,可以 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#80.Q:已有耳鳴, 醫生開吃暢立(血循環) 彌可保( 神經障礙

發問科別:不分科. 耳鳴,24小時,高頻. Q:已有耳鳴, 醫生開吃暢立(血循環) 彌可保( 神經障礙. 如題, 但是耳鳴權威賴仁淙, 又提到, 神經和循環藥物, 會加大症狀, ... 於 www.5914.com.tw -

#81.耳鸣诊治要找原因 - 上海市第一人民医院

耳部的局部病变也可以导致耳鸣,如耵聍栓塞,慢性中耳炎,梅尼埃病,耳硬化症等。 ... 药物有丹参片,敏使朗,都可喜,ATP等,营养神经类药物为弥可保,呋喃硫胺等。 於 www.firsthospital.cn -

#82.彌可保耳鳴在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

甲钴胺与维生素B12相比,对神经组织具有良好的传递性,可以修复被损害 ...耳鸣期间我吃了哪些药- 知乎甲钴胺(弥可保); 血塞通软胶囊; 盐酸氟桂利嗪 ... 於 1minute4health.com -

#83.藥品諮詢 - 衛生福利部【台灣e院】- 常見問題

至於,服用維生素B12(彌可保)的問題,可以抽血檢驗血液中的B12是否缺乏。 ... 對於梅尼爾氏症或非梅尼爾氏症所造成的眩暈,頭昏,耳鳴,聽力喪失等症狀皆可有部分改善. 於 sp1.hso.mohw.gov.tw -

#84.西迁精神:到祖国最需要的地方去! - 新闻频道

“西迁精神历久弥新,让我们前进的方向更清晰。”“西迁精神的引领,老教授的家国情怀,都提醒我们胸怀 ... 西安市中医医院“颈部七线法”治疗耳鸣1例. 於 news.cnwest.com -

#85.弥可保和维生素B12穴位注射治疗神经性耳鸣的临床疗效分析_参考网

李宝红【摘要】目的:探讨弥可保和维生素B12穴位注射治疗神经性耳鸣的临床疗效。方法:收集2014年2月至2015年2月我院诊断为神经性耳鸣的患者160例,随机分为:80例研究 ... 於 m.fx361.com -

#86.小孩耳鳴是怎麼回事 - 三度漢語網

耳鳴 是累及聽覺系統的許多疾病不同病理變化的結果,病因複雜,機制不清,主要表現 ... 使朗、尼莫地平等,營養神經藥物如維生素B1、維生素B12、彌可保、腺苷鈷安片等。 於 www.3du.tw -

#87.彌可保哪裡買 - Vashkomfort56

彌可保是一種治療周圍性神經疾病的藥物,發生了神經性的疾病後,如果能 ... 彌可保b12用量彌可保功能彌可保飯前飯後彌可保耳鳴彌可保哪裡公司產品. 於 365990644.vashkomfort56.ru