宗法 制度 壞處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦舒新城寫的 民國教育先驅:舒新城回憶錄 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣海洋大學 環境生物與漁業科學學系 藍國瑋所指導 黃淯慈的 臺灣沿岸廢棄漁具現況調查與永續減量發展關鍵因素之評估 (2020),提出宗法 制度 壞處關鍵因素是什麼,來自於漁業廢棄物、層級分析法、漁網具暫置區、漁具實名制監控方法、減量漁業廢棄物管理。

而第二篇論文國立政治大學 地政學系碩士在職專班 邊泰明所指導 莊博閔的 區段徵收土地整合與交易價格變動之研究–以新店中央新村北側附近地區為例 (2019),提出因為有 區段徵收、土地整合、交易成本、交易價格、競價強度的重點而找出了 宗法 制度 壞處的解答。

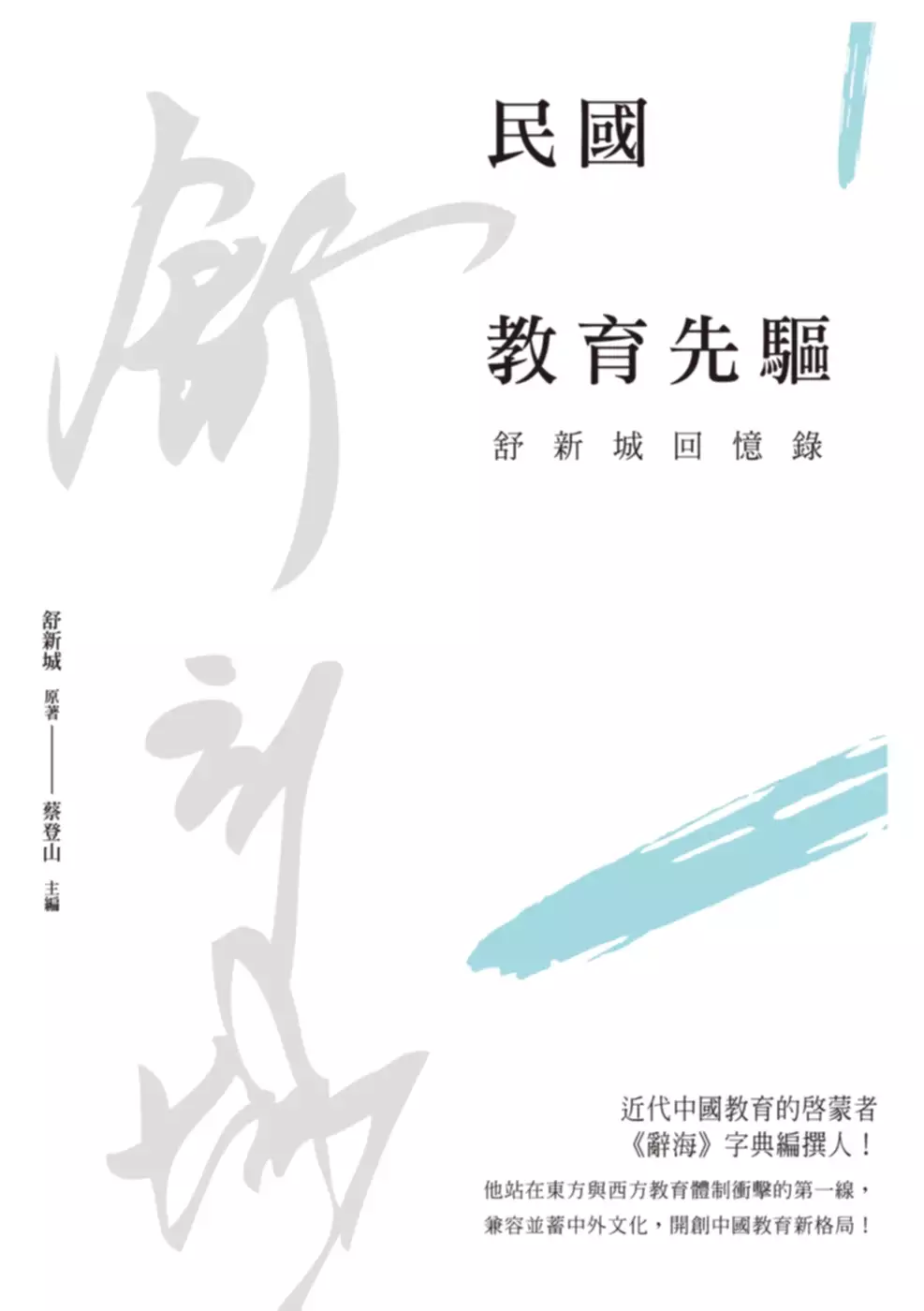

民國教育先驅:舒新城回憶錄

為了解決宗法 制度 壞處 的問題,作者舒新城 這樣論述:

近代中國教育的啟蒙者、《辭海》字典編撰人! 他站在東方與西方教育體制衝擊的第一線, 兼容並蓄中外文化,開創中國教育新格局! 舒新城是近代著名的教育家、出版家,更是大型工具書《辭海》的主編。從小接受私塾教育,後轉到新式學堂,切身感悟東西教育的強烈對比,此後便積極引進西方教育觀點。 此外舒新城橫跨教育界與出版界的身份,使其交友甚廣,涉及中國近代政界、學界近百位著名人物,如梁啟超、張元濟、左舜生、惲代英、陸費逵、茅盾、田漢、郭沫若、郁達夫、巴金……等。此書記載了作者對當代社會、時事與人物的觀察和分析,為中國教育史、出版史、近代史等相關研究提供了極具價值的詳實史料。 本書特色

●近代教育啟蒙先驅──舒新城自傳完整重現! ●《辭海》字典編撰人,詳實記述民國教育發展史! ●由教育發展透視外來文化對民國時期各社會層面的衝擊與影響! 作者簡介 原著 舒新城 (1893-1960) 民初辭書編纂大師,曾編纂《辭海》;畢生致力於教育改革,著作等身,有《現代心理學之趨勢》、《近代中國留學史》、《教育通論》、《人生哲學》、《道爾頓制研究集》、《中華百科辭典》、《近代中國教育思想史》、《近代中國教育史料》;散文《蜀游心影》、《漫游日記》、《故鄉》、《狂顧錄》,通信集《十年書》,另外他還是中國攝影史上的一位先行者,著有《攝影初步》、《晨曦》、《習作集》和《美的西

湖》等。 主編 蔡登山 文史作家,曾製作及編劇《作家身影》紀錄片,完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。著有:《人間四月天》、《傳奇未完──張愛玲》、《色戒愛玲》、《魯迅愛過的人》、《何處尋你──胡適的戀人及友人》、《梅蘭芳與孟小冬》、《民國的身影》、《讀人閱史──從晚清到民國》等十數本著作。 舒新城和他的回憶錄/蔡登山 敘 付印小記 第一篇 學生生活 第二篇 教師生活 第三篇 教育著述生活 幾件禮物 寫完以後 序 我懷著作此書的意思已有多少年,但決定動筆寫此書,卻是很

近的事情。 民國十九年十二月三日至五日,中華學藝社在南京中央大學開年會,我以社員資格出席,最初只想去聽聽各專家的宏論,絕不想說話。那知報到的時候,秘書主任馬宗榮先生說預備會議決定第一日開會時派我為社員演說員之一。我當時既無預備,又不曾攜帶書籍,臨時得不到題目,只得將我平日的教育意見略為講述。不料下台之後,蒙許多社友讚許,夜間公宴席中,更有約為個人談話表示贊同者多人─姓名現在不盡記得,只有鄭天民及費鴻年兩先生所給我的印象特別深─而當時的主席歐元懷先生於述歡迎詞之餘,並特別提出我的講演來說。雖以講演時的時間迫促,我的意見不能盡量宣布,致使聽者有不明瞭之處,但大家對於我的見解之注意我卻深深感謝

。 還有,當我講演的時候,中央大學有許多學生在旁聽,第二日教育學院更約我去講演。五六年來我都不願在學校裏演講,但為著上述的兩件事實,也就決然答應,並擬定題目為〈我和教育〉,於五日下午公開地講了兩小時,而且聲明要寫成一部書。 這是我寫此冊的原因,以下說「我和教育」的含義。 在中央大學講演之前,我本擬定題目為「我和我的教育觀」。後來覺得不對:因為我要說的不盡是教育見解,有的是我從事教育的經驗,有的是我受教育的經過,而且有的只是些與教育間接又間接有關係的事情。所以最後改為「我和教育」。這樣,凡屬與我個人有關的教育事業、教育經驗、教育見解、教育理想、教育方法,以至於個人教育經驗,都可

以自由地講出來,供大家批評。 我以為從廣義講,教育是人生中必然的事實:無論誰都得受教育,無論誰也有他或她的教育理想、教育方法。所以我和教育的「我」字可以把它作屬於「我個人」的代名詞,也可以把它普遍化,使之成為一切第一人稱的代名詞。也可以說誰都可以把他和教育的種種關係,寫成一本書叫作《我和教育》。故這樣的書,不能算作一種什麼著作,只是一種敘述我個人與教育有關係的各種記事冊而已。 當我未講和未寫之前,我也曾想過這樣的記事冊是否有寫出的必要。我固然受教育二十餘年,恃教育為生者又十餘年,但是反躬自問,我對於教育的任何方面都不曾有深切的研究,我的記述,不過是個人教育生活史的自白,在教育學識上

自無貢獻可言。─但是再三考慮的結果,我仍要將《我和教育》寫成,也有一種很重要的理由。 我以為人的思想之所以如此如彼,除了他的思想能力是根據他的天稟而外,其餘都是為時代的輪子所轉移;所以一個人的思想,精密講來,都是反映時代的鏡子。我個人的生活,在人群中,在中國社會上,當然都是渺滄海之一粟,算不得什麼。但是我所處的時代與環境卻有很重大的意義與價值。這就是說:中國社會各方面都有最速的變遷的,要從清末海通以來的近世算起;而近世中變遷最速的,又要算甲午之戰以後:從那時起,在國際方面由閉關轉到通商;在經濟方面由農村自給漸入工業社會;在政治方面,由帝制轉到民主;在教育方面,由個別教學轉到班級制,由私塾

書院轉到學校,由考試制轉到學年制。至於社會思想的轉變更為複雜:自從忠君尊孔的中心思想打破而後,世界上的各種倫理學說,各種政治理想,各種社會主義,各種文藝思潮,都曾在中國智識階級中占一席地,而以民國八年「五四運動」以後的情形為尤複雜。我在此時代中最為幸運,幾乎各方面的情形都曾耳聞目見或親歷其境。因為我是生於甲午的前一年,是小農之子。幼時曾受過純粹小農社會的私塾和書院教育,十五歲以後,又曾受過新式的學校教育,二十四歲以後即從事於教育事業,三十二歲以後專力於教育著述;較難得的是我的生活是由小農社會而轉入工業社會。雖然我現在絕不能再回到故鄉去過小農社會的生活,但小農社會的種種生活習慣,我仍絲毫不曾忘去

,而且很感興味;同時因為職業與生活的種種需要,對於工業社會的種種習慣我也能相安,它的好處和壞處,我還能判斷。在教育方面,我更有些奇怪的經驗:就是我當學生時,曾因鬧風潮而被開除,更曾借過別人的文憑考入高等師範;當教員時,曾教過幾省的中學師範及大學,並曾作過四次風潮的對象而幾至於生命不保。所以在現代中國教育的舞台上,我曾冒充過各種各色的角兒,同時也曾做過各種各色的觀客。把我的生活歷程作根線索,去演述近代中國教育的變遷,我想或者比作幾篇空洞的教育論文或者一本教育原理的書冊,還容易使人感興趣一點。所以也就不避誇大之嫌,毅然寫成此冊。同時希望讀者不專把此冊看作我個人的生活的記錄─私塾和書院在中國舊教育制

度上占極重要的地位,但其中生活情形,現在的青年便無從經驗;我這記錄也許有可以供研究中國教育史之參考處─而從這不完備的記錄中追求時代的精神、推進時代的輪子,使它日日新、又日新,那是我所馨香頂祝的。 我寫此書,於表白自己關於教育的生活外,冀供給讀者以三十五年間的一部分教育真實史料,故一切以率真為主:在自己生活方面,固然以寫作時的「我」力求客觀地記述被寫作時的「我」的真實現象;對於父母、親族、師長、朋友亦本此態度,不避冒犯與嫌怨,力求客觀。因為我以為「人」是不完全的,「人生」是有進步的,倘若我把我的父母、師長、親族、朋友都矯揉造作或隱惡揚善地寫成完人,或把我已往三十五年的教育生活寫得完美無缺,

那無異以宗法的觀念替他人和自己作墓誌,根本不足以表現時代中的「人」與「人生」,亦根本不必寫此書。因為立意率真,故事中關涉師友、親族的地方難免不有冒犯或不敬之處,尚望與此書有關之師友、親族諒之。如能根據事實,予以校正,則更所感禱。 民國二十年十二月十日,上海 第八章 中學主任一、學制系統改革先聲「五四」運動而後之兩年間,國內的政治雖然仍是混亂,不獨南北對峙,在南且有粵桂之戰,在北有直皖之戰。但全國教育界則逐漸團結,全國教育會議的議席能集合全國各省的教育界人士於一堂,討論全國有關的教育問題,其最重要者是學制系統。中國的學制最初採自日本,民國元年雖經改訂,但內容與前清者並無多大變更;學校訓育

之採管理制,教學之採注入式,也和從前無大出入。自「五四運動」以來,各種舊思想發生動搖,學制及教學與訓育之方法也因著不合「潮流」而被懷疑。八年以後之全國教育聯合會會議,每次均有學制改革之議案─十年教育會議之提議學制改革案者計達十省─雖然採用美國學制系統的傾向,因杜威之來中國,與民治教育思潮之激盪而加強,但在十年十月以前─新學制草案通過於十年雙十節─各處主張不同,教育刊物發表之個人意見者尤多,而當時之教育部,其政令亦如北京政府,不能出北京城門,各省教育界就其所信而在其所主持的學校改訂學年期間,試驗新訓育及教學方法─學生自治及設計教學盛行於八、九年之間─者更不在少數。在這種自由的空氣之中,所謂教育者

,如果他也是不滿意於現實的一分子,誰都會感著當前的教育有問題;為著要解決問題,誰也會本其自己的理想假設一些解決的方法。至於這方法是否真正適合當時社會的需要以至是否能解決其所感覺的問題,那又是另一問題了。

臺灣沿岸廢棄漁具現況調查與永續減量發展關鍵因素之評估

為了解決宗法 制度 壞處 的問題,作者黃淯慈 這樣論述:

漁業廢棄物對全球海洋生態系和航行安全造成嚴重危害與影響,為有效降低幽靈漁網具數量並提供漁業廢棄物源頭減量建議之管理建議,本研究透過德爾菲法與半結構式問卷訪談了解臺灣沿岸與離島地區漁民各縣市漁業特性、漁具流失之情形與後續處置方式。另將問卷調查結果結合國內外相關文獻政策做深入比較,進一步設計專家層級問卷並藉由層級分析法(Analytic Hierarchy Process)擬定出臺灣漁業廢棄物永續減量發展目標措施。本研究共訪談蒐集98戶標本戶,分析結果顯示,漁具遺失原因主要以海底地形破壞為大宗(34%),其次為其他漁船行經破壞(26%),另漁具損壞處理方式釣具與網具有顯著差異(p

區段徵收土地整合與交易價格變動之研究–以新店中央新村北側附近地區為例

為了解決宗法 制度 壞處 的問題,作者莊博閔 這樣論述:

區段徵收在土地開發事業上,有相當的重要性,其以公權力徵收私人土地所有權之強制力,透過先公有再分配移轉予私人,以取得公共設施用地之公平性及土地開發財務之自償性等特質,形成政府部門無償取得公共設施用地的主要途徑。土地整合為區段徵收過程當中對於土地產權結構改變的重要活動,這種活動有賴於開發者與不同地主及權利關係人進行協商,並且土地整合的進度、效率與成本會高度受到土的本身的產權結構特性所影響,這也是制度經濟學所關注的交易成本。而土地產權所形成不同的交易成本對於交易地價所產生的影響仍缺乏足夠研究,此外,市場面訊息及開發者數量亦是影響交易地價的重要因素,但以上因素在現有區段收與土地整合相關文獻中也缺乏統

合性研究。因此本研究以「新店中央新村北側區段徵收開發案」為個案,採用個體交易資料並訪談利害關係人對在區段徵收後的利益的看法加以分析。本研究的研究成果如下:一、共有人數愈多,使交易成本提高,促使建商收購價格較低二、基於風險因素,建商傾向在愈接近公告期間以較高價格購入三、建商數量反映對於土地競價的強度,建商數量越多使交易地價提升