大 愛 眼科 藍 居 福 門診時間的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和懶人包總整理

大 愛 眼科 藍 居 福 門診時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭漢崇寫的 上人與我:那些年我們在慈濟的日子 和平松類的 失智行為說明書:到底是失智?還是老化?改善問題行為同時改善生理現象,讓照顧變輕鬆!都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自方舟文化 和如果出版社所出版 。

國立臺北護理健康大學 護理研究所 李慈音所指導 符燕玲的 探討早產與足月產學齡前幼兒視力保健生活習慣、3C產品使用行為對於近視發生之影響 (2021),提出大 愛 眼科 藍 居 福 門診時間關鍵因素是什麼,來自於早產、學齡前幼兒、視力保健生活習慣、3C產品使用、近視。

而第二篇論文東吳大學 法律學系 陳李魁博士所指導 許寶方的 「精神病患」的權利保護-兼論「準精神病患」的區辨與處遇 (2012),提出因為有 精神病患、準精神病患、生命權、自殺、墮胎、醫療健康權、強制治療、自主權、自由權、隱私權、工作權、定額進用、受教權、融合教育、轉銜教育、詐病、人為疾患、病識感、污名的重點而找出了 大 愛 眼科 藍 居 福 門診時間的解答。

上人與我:那些年我們在慈濟的日子

為了解決大 愛 眼科 藍 居 福 門診時間 的問題,作者郭漢崇 這樣論述:

花蓮慈濟醫院啟業三十三年來, 一群醫師走過創業維艱的歷程,駐足、守護這片土地, 在慈濟為臺灣寫下無數的醫療奇蹟。 這份起心動念,來自於在1988年時勇敢從臺大醫院出走, 與證嚴上人簽下三十年約定的醫師真情告白。 這本書收錄超過百餘幅典藏照片, 作者以珍貴的圖文史料,紀錄臺灣第一本慈濟醫療志業史。 從過去到未來,從花蓮到全世界, 慈濟醫療志業如何實踐醫病、醫人、醫心 讓愛的醫療人文,永續傳承。 人醫之愛,照亮醫療的黑暗角落; 更在醫療技術的傳承中,讓醫病醫心,守護健康的使命,代代相傳。─ 恭錄證嚴上人開示 「莫忘初衷 守護慈濟」─ 慈濟醫療財

團法人副執行長郭漢崇,寫下他和他的慈濟夢。那些年,那些人,在臺灣寫下無數的醫療奇蹟。 看「人醫」,如何成為東部病人的守護者 談「人文」,描繪一幅幅最美的醫療風景 重「人本」,從醫護教育扎根培養人才 學「人師」,上一堂醫學院沒教的課 「未來要以慈濟為家,做到老死為止。」「要把一切的努力成果呈給師父。」「我提出和上人一百零七年的約定……」1988年,慈濟醫院兩週年院慶,幾位醫師們如此發願。作者郭漢崇醫師,也是當年從臺大醫院出走,留在慈濟醫院的醫師之一。原先要出國學習的郭醫師,就留在花蓮慈濟,不走了。如今不僅是醫學院教授,更成為臺灣泌尿科界排尿障礙的專門醫師。 跟隨在證

嚴上人的身邊,與一起打拚的醫師們,看著慈濟醫院在地成長、成立護校、醫學院,自己培養良醫;又看著慈濟醫院走出花蓮,整個醫療志業日漸成長茁壯,培養的醫師們開枝散葉……。 當年的郭醫師,如今成了郭教授,更身兼慈濟醫療財團法人的副執行長一職,回首過去,他不僅透過此書提醒自己「莫忘初衷」,也期待完成慈濟醫療的希望工程。 以病人為中心──「人本醫療」是慈濟醫院最大特色。誠如證嚴上人的叮囑,以及郭副執行長動筆寫書的起心動念:「莫忘初衷!」慈濟醫院30多年來,不只翻轉東部醫療,守護在地人健康,也在許多醫護人員的共同努力下,創下臺灣的醫療奇蹟。 曾經篳路藍縷,不被看好,從花蓮一個點、到連結全台

的醫療線,甚至佈建全球醫療服務網,組織國際慈濟人醫會(TIMA)。這些跟隨上人腳步的醫師們,用寫下的故事,正是慈濟醫院最美的風景,也實踐醫療人文的精神。 本書特色 走過這群醫師在慈濟的行醫路》從臺北到花蓮,從臺大到慈濟,最遠的不是路程與過程,還有心的距離。多年來,各地醫師如何願意落地生根於花蓮,又是在怎樣的信念支持下,至今不悔,成為東部醫療守護者,更撒下「人本醫療、尊重生命」的種子。 上一堂醫學院沒教的課》在證嚴上人身上學智慧,從義診所出發,發下蓋醫院的宏願、為了尋找良醫決意自己培養人才,甚至成立醫學院,達成今日的醫療志業。

探討早產與足月產學齡前幼兒視力保健生活習慣、3C產品使用行為對於近視發生之影響

為了解決大 愛 眼科 藍 居 福 門診時間 的問題,作者符燕玲 這樣論述:

年紀越小近視,若不控制度數,很可能為高度近視,高度近視潛藏許多眼部併發症,不只視力惡化,失明風險還會大增。根據衛生福利部的統計資料,台灣學齡前幼兒近視率有上升趨勢;而學齡前階段是視力發展的重要時期,且視力保健生活習慣建立和3C產品使用行為,與照顧其日常生活的父母有密切的關係,尤其是出生就有罹患視網膜病變,以及近視高風險的早產學齡前幼兒,更需要我們早期關注視力變化的一群。本研究目的是探討早產與足月產學齡前幼兒視力保健生活習慣、3C產品使用行為對於近視發生之影響,有益於護理人員充份瞭解兩組不同學齡前幼兒是否有其差異性。採方便取樣和問卷調查北部某醫學中心眼科門診128名3歲至6歲學齡前幼兒的父母作

為本研究之對象,一組為早產,一組為足月產,分別各64名,比較其差異。結果發現,兩組幼兒父母在視力防治知識、視力防治態度、視力防治行為、幼兒3C產品使用情形無顯著差異;而學齡前幼兒發生近視風險之影響因素,僅幼兒性別、戶外時間有達統計上的顯著差異。本研究幫助了解兩組幼兒在視力保健生活習慣和幼兒3C產品使用行為,並建議門診醫療人員在與父母討論幼兒視力保健時,能解釋清楚並讓父母澄清觀念。

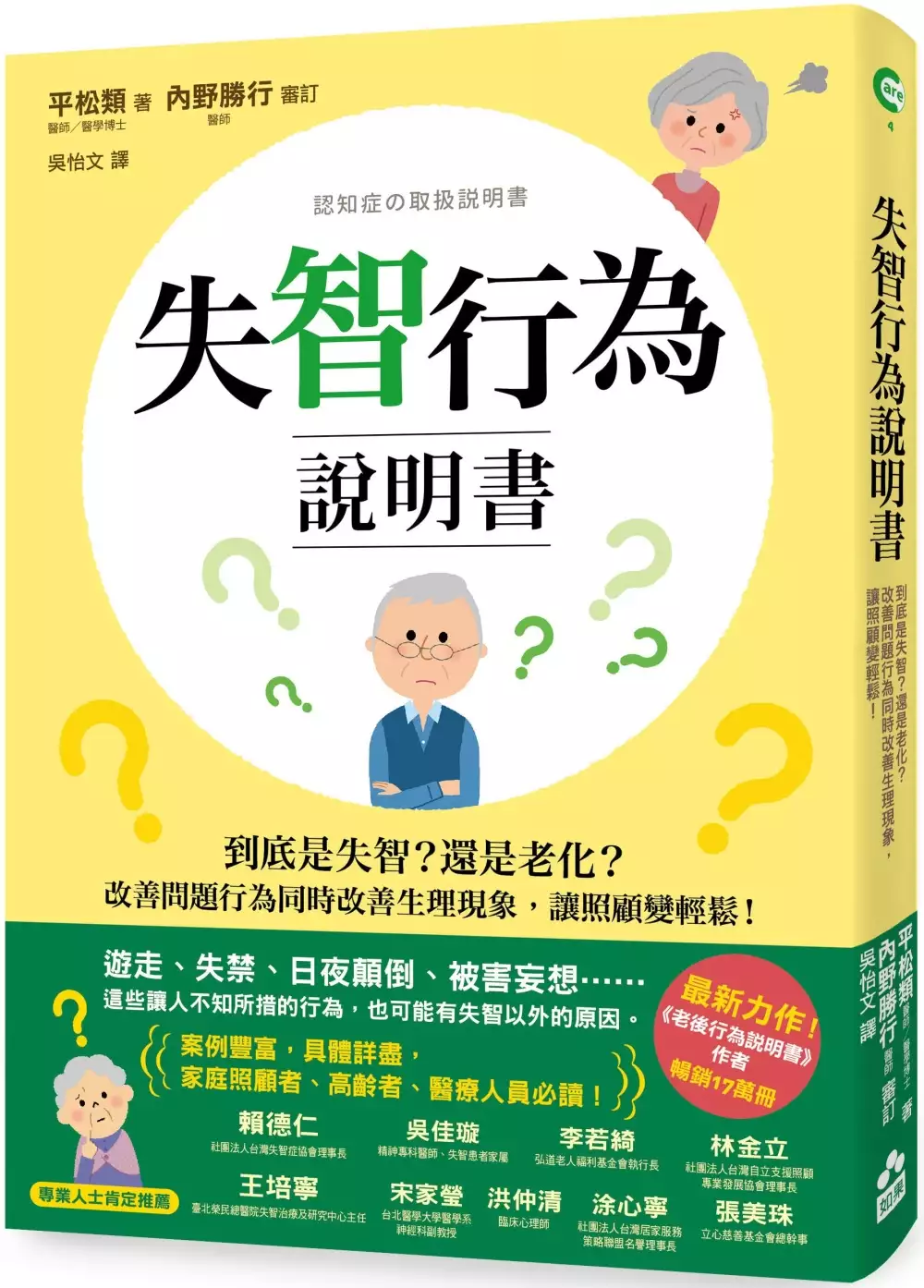

失智行為說明書:到底是失智?還是老化?改善問題行為同時改善生理現象,讓照顧變輕鬆!

為了解決大 愛 眼科 藍 居 福 門診時間 的問題,作者平松類 這樣論述:

遊走、失禁、日夜顛倒、被害妄想、囤積垃圾、發生交通事故…… 這些讓家人不知所措的行為,也可能有失智以外的原因。 失智問題與老化現象相互糾結,抓準問題,對症處理,才有可能讓照顧變輕鬆。 暢銷書《老後行為說明書》作者最新力作 •甫上市即在日本創造熱議! •案例豐富,具體詳盡,立即可用,照顧者、高齡者、醫療相關人員必讀! #高齡者的生理現象和你想的不一樣 ․容易生氣也有可能是因為聽不到,或理解得慢。 ․白內障也可能讓眼睛進入的光線不足,造成日夜顛倒。 ․衣服冷熱不分、隨意亂穿,也有可能是因為對溫度的感受和手指觸覺變差。 ․上了年紀之

後,時間感會衰退,三十秒感覺就像一分鐘。 #並不是患了失智症就做什麼都沒有用,也不是所有的症狀都是失智症引起的。 •一名整天都在發呆的老人家,在接受白內障手術之後就可以正常走路、進餐、更衣。 •睡前約兩小時先躺一下,可以預防夜間漏尿、頻尿。 •找不到的錢包引導高齡者自己發現,就不會被誤指為小偷! 照護失智長者有你不知道的細節和要領, 了解老人家的生理變化,就有可能打破溝通障礙,一講就通。 創造高齡&失智者的友善社會,要從理解做起! 本書特色 從14大類失智症可能有的問題行為下手,告訴你: ․如何理解高齡者真正的需求 ․家人等周圍的人應該採取的正

確行動 ․出現問題行為的本人該做的事 ․周圍的人容易犯的錯誤 好評推薦 【各界誠心推薦】 賴德仁/社團法人台灣失智症協會理事長 王培寧/臺北榮民總醫院失智治療及研究中心主任 宋家瑩/台北醫學大學醫學系神經科副教授、萬芳醫院神經科醫師 吳佳璇/精神專科醫師、失智患者家屬 李若綺/弘道老人福利基金會執行長 林金立/社團法人台灣自立支援照顧專業發展協會理事長 洪仲清/臨床心理師 涂心寧/社團法人台灣居家服務策略聯盟名譽理事長 張美珠/立心慈善基金會總幹事 李若綺/弘道老人福利基金會執行長 「失智症」並不可怕,可怕的是因為不了解而產生的誤解

!透過本書,讓我們有機會以簡單淺顯的方式認識失智症,從而能更「同理」的去面對患者與其照顧者。 林金立/台灣自立支援照顧專業發展協會理事長 此書內容很具有啟發性,提醒醫療界要更具有情境觀點去理解失智症行為,也告訴照顧界必須更完整地認識服務的對象,我很樂意推薦。 宋家瑩/台北醫學大學醫學系神經科副教授、萬芳醫院神經科醫師 本書除了從患者自身及家屬的處理角度去思考,還特別建議自己可以怎麼面對及預防這些問題的方法。從一般醫學的角度加上一般民眾可以執行的建議,相信是一本「五十後新鮮人」值得參考的書籍。 張美珠/立心慈善基金會總幹事 書中所敘述頗有同感,對實務工作者也有助益!

因為我們的日照中心約八成是失智者,我的親戚也正面對照顧失智者的挑戰,「失智者」是二十一世紀高齡社會很大的議題。閱讀此書無論家庭照顧者或實務工作者,從案例或理論,讓我們的照顧路多了認知! 【日本讀者熱評】 ․我現在40多歲,父母70多歲,周遭的人需要照顧親人的愈來愈多,不能再把「失智症」當成是別人的事。……這本書讓我對失智症從似懂非懂到清楚理解,並踏出對應的第一步——paul_and_yuki ․在失智症已成為國民病的現在,這本書從如何更了解失智症,如何對待有失智症患者的角度來談,是相當獨特的一本書。——晴耕雨読 ․這本書讓我因為知道年長者對時間的感覺和年輕人完全不同,還有

知道觸覺、嗅覺、視覺衰退的影響,讓我能冷靜對應失智症患者。內容寫得相當仔細,也有案例,非常好閱讀。——lucky lady

「精神病患」的權利保護-兼論「準精神病患」的區辨與處遇

為了解決大 愛 眼科 藍 居 福 門診時間 的問題,作者許寶方 這樣論述:

中文摘要大凡是人都有七情六慾,茲因情志與臟腑密切攸關,異常的情志變化會引發情緒失控,影響臟腑的氣機功能,導致百病叢生,顯見調和身心活動的重要性,若能依循《中庸》記載:「喜怒哀樂未發,謂之中;發而皆中節,謂之和。」「致中和,天地位焉,萬物育焉。」當能安住身心,常保康泰。惟人生在世各有不同際遇,喜怒哀樂貫穿日常生活,緣於個人生理遺傳、神經生化等內在因素,以及家庭、社會環境等外在因素相互作用,可能導致思考、情緒、知覺、認知、行為等精神狀態出現不同程度障礙的異常表現,如若病徵輕微,常被錯認係個人獨有風格,而輕忽延誤就醫;如若病徵嚴重,恐會造成職業功能、社交功能、日常生活功能退化。醫學是門科學,精神醫

學亦然,然不可諱言,目前尚無精準的科學儀器能夠客觀檢驗個案的精神狀態與社會職業功能受損情況,如何畫出正常和異常之間的界線,讓(準)精神病患建立相當程度的病識感,擺脫污名枷鎖,毋寧是啟動心理健康與精神醫療的重要議題,俾使(準)精神病患正視精神疾病,積極尋求並接受治療及照顧,期能改善症狀,獲得療癒回歸正常生活。本論文除擇要探討與精神病患就醫、就養、就業、就學四大照護問題相關的權利保護,如生命權、醫療及健康權、工作權(應考試服公職權)、受教權等內涵,復試圖拋開傳統以有病及無病為基礎的二分法論述,藉由「精神病患」與「非精神病患」交錯的中間態樣分析,推導出「準精神病患」的概念,進而探究其相應的處遇。