大腸息肉切除後之飲食的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦簡錫淵/總策畫,連吉時/特別顧問,許斯淵,葉人豪,葉秉威寫的 【全彩圖解】超前攔截,癌症止步:終結消化道早期癌(食道/胃/腸/黏膜下腫瘤) 和林坤沂,李容妙,楊雅雯,吳宗樺,張簡銘芬,彰化秀傳暨彰濱秀傳紀念醫院的 權威醫療團隊寫給妳的坐月子‧新生兒照護全攻略:史上第一本!專科醫師教妳從產後調養身體、正確飲食、緩解憂鬱到寶寶照顧超圖解都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大腸鏡檢查後注意事項 - 烏日林新醫院也說明:檢查後如果出現解黑便、出血、腹部劇烈疼痛,應立即返院就診;住院病人則應馬上告知護理人員。 接受瘜肉切除者三天內應採軟質飲食(如稀飯、麵條、白吐司、蒸蛋、魚肉 ...

這兩本書分別來自原水 和台灣廣廈所出版 。

中山醫學大學 醫學研究所 林俊哲所指導 陳雅玲的 生活方式與飲食習慣與大腸息肉的相關性 (2016),提出大腸息肉切除後之飲食關鍵因素是什麼,來自於生活方式、飲食習慣、大腸息肉。

而第二篇論文長庚大學 生物醫學研究所 謝玲玲所指導 陳彥熹的 OGG1、APE1基因多形性與口腔癌、大腸直腸癌感受性 (2010),提出因為有 口腔癌、大腸直腸癌、感受性的重點而找出了 大腸息肉切除後之飲食的解答。

最後網站照大腸鏡切除息肉後,該注意這些事情... - Heho健康則補充:醫師會根據患者息肉的大小、數量及發生息肉的部位和手術的狀況,請患者禁食24~72小時(有些輕微患者則不需要禁食,可流質軟性食物),並在禁食期間以靜脈 ...

【全彩圖解】超前攔截,癌症止步:終結消化道早期癌(食道/胃/腸/黏膜下腫瘤)

為了解決大腸息肉切除後之飲食 的問題,作者簡錫淵/總策畫,連吉時/特別顧問,許斯淵,葉人豪,葉秉威 這樣論述:

胃腸鏡權威醫師教你讀懂健康警訊, 進行有效篩檢、及時治療,斷開與癌症的連結! ‧年輕不再是本錢!-罹癌年齡層下降,拒當癌症候選人 ‧如何發現身體發出的警報!-消化道癌症的篩檢最佳時機 ‧拉開與癌症之間的距離…-這些癌前病變必須斬草除根 ‧沒症狀不代表安然無恙!-內視鏡揪出胃腸裡的壞東西 【本書特色】 /個案解析/最貼近臨床的診治保健說明 /全彩圖解/最直接、最具體的醫學衛教常識 /權威陣容/最專業的北中南東醫師群合著 /顛覆坊間/最全面詮釋消化管早期癌症的企畫 【那些關於消化道早期癌,你不能不知道的事!】 Q1.癌症可以不是絕症,早期治療有機會痊癒? 癌症未隨淋巴管、血管擴散

前, 很有機會透過局部切除將其完全清除、徹底根治的。 Q2.胃腸鏡不僅能「看」,還可以進行手術? 胃腸竟手術屬於微創手術,術後恢復期較短, 而且通常可以保存器官與其功能。 Q3.誰需要做胃腸鏡檢查?什麼時候需要做? 以「預防醫學」為考量,建議將篩檢年齡降低, 特別是有癌症家族史、生活習慣不佳、肥胖的人。 Q4.為什麼腸胃鏡檢查前,受檢者都要餓肚子? 消化道病灶幾乎都是從黏膜開始發展, 禁食最主要目的是避免食物殘渣或糞便擋住內視鏡視野。 Q5.做胃腸鏡檢查前,可以吃慢性病的藥嗎? 由於檢查當下可能會碰到需要切片或切除的狀況, 停用抗凝血藥物可避免醫療處置後不易止血的風險。 Q6.無痛胃

鏡腸鏡的過程,真的不會有感覺嗎? 無痛胃腸鏡通常是以靜脈麻醉的方式, 使受檢者在睡眠狀態下做檢查,自然不會體會到過程中的不適。 【警覺與發現/我們與癌的距離不遠】 ‧每年有近3成人口死於癌症,我是消化道癌症候選人嗎? ‧「癌」在迫降,人生是暫停還是停止。早晚期存活率差很大 ‧不是沒有症狀就安然無恙,找出那些不該被忽略的警報 【診斷與治療/揪出胃腸裡的壞東西】 ‧比起有什麼症狀,醫師有時更關心你有什麼危險因子 ‧最重要也最準確的篩檢工具,讀懂你的胃腸鏡報告 ‧遠離消化道癌症的超前部署,除掉任何可疑的癌前病變 ‧最小的破壞,最大的治療效果-因應不同病灶的不同手術 【預防與保健/養成癌症討厭

的體質】 ‧你是在吃東西,還是在吃地雷。避免癌從口入的NG飲食 ‧世界衛生組織明定的致癌物,絕對要戒斷的3大惡習 ‧高危險群更要知道該篩檢時機,有效預防隱藏版的癌症風險 【專業推薦】 邱仲峰 臺北醫學大學附設醫院院長 潘憲 內視鏡醫學會前理事長 鄭乃源 聯安預防醫學機構院長 羅鴻源 北投健康管理醫院院長 (依姓氏筆畫數排序)

生活方式與飲食習慣與大腸息肉的相關性

為了解決大腸息肉切除後之飲食 的問題,作者陳雅玲 這樣論述:

大腸直腸癌罹患人數居105年全國癌症死亡原因第三位、發生率有逐年升高的情形,但若能早期發現,早期治療,其治癒率是非常高的。近年來因國人生活習慣的改變及飲食習慣精緻化及西化,導致大腸內的息肉易演變成具有高度癌化風險的腺瘤性息肉。大腸息肉轉變成大腸癌所需時間,因致癌途徑的不同亦不同、罹癌時間亦不同、了解生活方式和飲食習慣與大腸息肉的相關性,以預防為前題找出與息肉有關的相關因子,希望有效預防息肉演變成大腸癌。 本研究利用大腸鏡檢查的就醫個案所收集的「大腸鏡檢查評估問卷資料」共442份。問卷設計係由腸胃科醫師專家整理出與大腸息肉相關的四大類危險因子,分別為第一類、基本資料,第二類、慢性病史,第

三類、家族病史,第四類、生活習慣等。結果發現性別、年齡、身高、體重、腰圍、及身體質量指數、腰臀圍比與息肉有明顯相關。個案出現排便型態改變、有裡急後重症狀、有大腸息肉病史、脂肪肝、高血壓及高血脂等與息肉有明顯相關。本研究中發現個案如有抽煙、喝酒及嚼檳榔的習慣與大腸息肉有明顯相關性;即使個案戒煙1-5年,或已戒酒仍有較高的比例被診斷有大腸息肉。 在臨床上若能針對風險性較高的患者安排大腸鏡的檢查、以便早期發現結腸腫瘤進而進行切除、逹到次級預防大腸惡性腫瘤的發生或是及早診斷大腸惡性腫瘤早期接受治療。

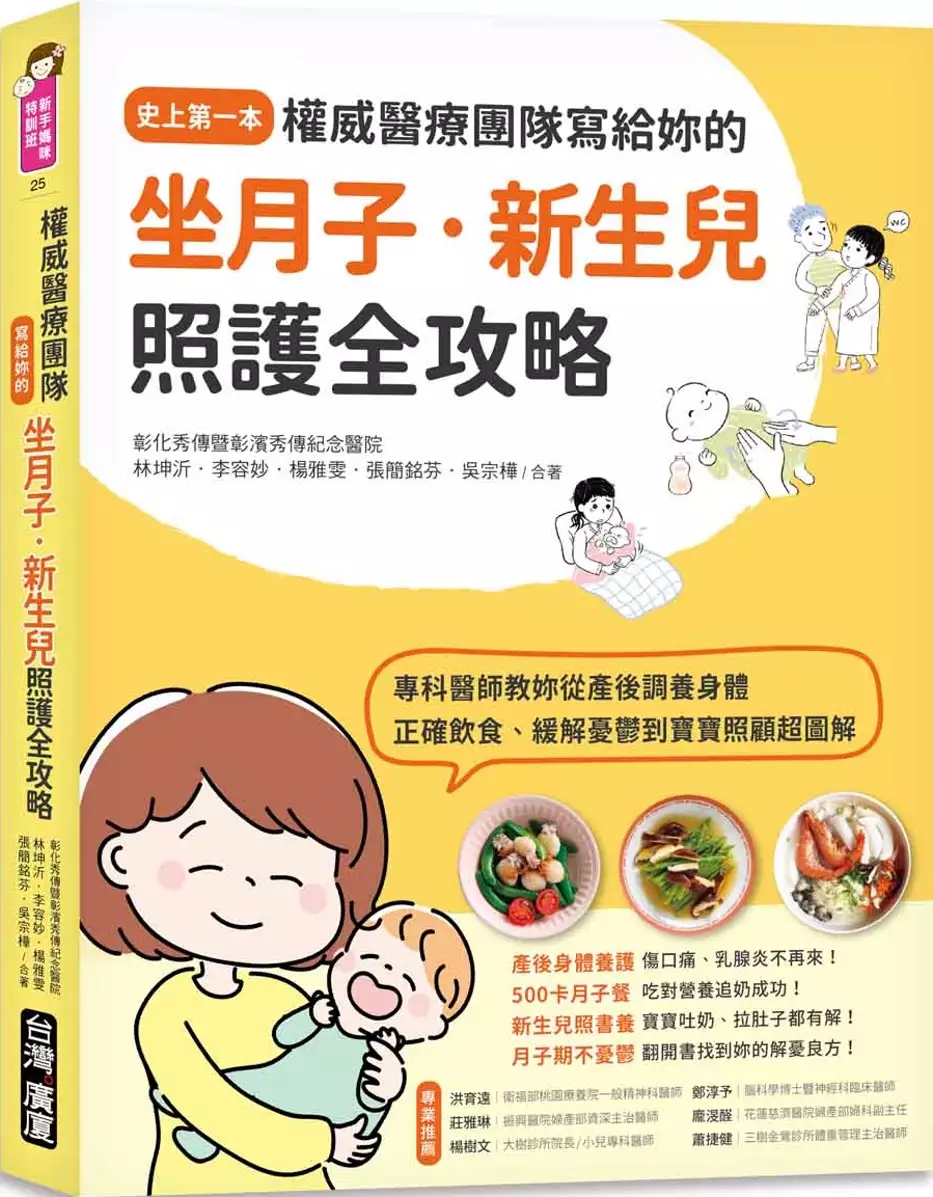

權威醫療團隊寫給妳的坐月子‧新生兒照護全攻略:史上第一本!專科醫師教妳從產後調養身體、正確飲食、緩解憂鬱到寶寶照顧超圖解

為了解決大腸息肉切除後之飲食 的問題,作者林坤沂,李容妙,楊雅雯,吳宗樺,張簡銘芬,彰化秀傳暨彰濱秀傳紀念醫院 這樣論述:

史上第一本!結合婦產科醫師、營養師、中醫師、小兒科醫師、臨床心理師的全方位產後30天保養‧新生兒照護指南 從產後一個月媽咪的身體養護、情緒解壓、享瘦飲食到新生兒照顧,解憂解惑最完整! 產後惡露不止、關節疼痛又頻尿,該不該回診? 每天情緒超級差,該怎麼面對這樣的自己? 追乳要多吃什麼?除了麻油雞、腰子、花生豬腳,不膩口、可以天天吃的不養肉料理是什麼? 寶寶無緣無故發燒、嘔吐不斷、出現不明的疹子,要馬上掛急診?出現厭奶期又該怎麼辦? 如果妳-------正在面臨坐月子現場的慌亂與困惑,養護新生兒時的萬種難題,那麼-------

行醫25年的婦產科醫師林坤沂教妳【產後身體養護】傷口疼痛、乳腺發炎不再來! 實務門診經驗豐富的營養師楊雅雯、中醫師李容妙專為妳設計【500卡月子餐】吃對營養追奶成功! 二寶爸小兒科醫師吳宗樺教妳【新生兒照書養】寶寶過敏、吐奶、拉肚子、皮膚長疹子都有解! 心理師張簡銘芬陪妳【月子期不憂鬱】!照顧寶寶好煩、動不動就想哭?翻開書找到妳的解憂良方! 一本現代媽咪最需要的全方位坐月子身心調養與育兒指南, 專家給您最專業的解答,陪妳解決坐月子與新生兒照護過程的所有疑惑與不安, 讓產後不慘後、照顧新生兒不崩潰的超‧安‧心寶典。 本書

特色 【1】作者門診經驗分享:從產後一個月媽咪的身體、情緒、飲食到寶寶照顧,全方位解憂解惑。 【2】獨家500卡月子餐:102道為產後媽咪設計的全營養料理,做法簡單、組合多樣,美味享瘦免煩惱。 【3】專家實證減壓指導:正視產後媽咪情緒,從自我覺察情緒狀態到解壓方法,壞情緒不再來。 【4】笑中帶淚育兒現場:全書穿插可愛插畫,貼心QA整理,詳細解說釋疑 超療癒。 醫界專家榮譽推薦 洪育遠│衛福部桃園療養院一般精神科醫師 莊雅琳│振興醫院婦產部資深主治醫師 楊樹文│大樹診所院長/小兒專科醫師

鄭淳予│腦科學博士暨神經科臨床醫師 龐渂醛│花蓮慈濟醫院婦產部婦科副主任 蕭捷健│三樹金鶯診所體重管理主治醫師

OGG1、APE1基因多形性與口腔癌、大腸直腸癌感受性

為了解決大腸息肉切除後之飲食 的問題,作者陳彥熹 這樣論述:

以台灣地區而言,口腔癌和大腸直腸癌分別為台灣地區十大癌症死因之第六位和第三位,死亡率亦逐年增加。氧化傷害所造成的DNA損傷為腫瘤發展重要的危險因子之一;此類DNA損傷主要修補的機制是BER路徑。OGG1和APE1為此路徑的重要成員,研究顯示之基因單核苷酸多形性為癌症感受性的相關因子,但結果並無一致性;因此本論文以病例對照研究,進行此二基因單核苷酸多形性與大腸直腸癌和口腔癌感受性之相關性。口腔癌共分析共分析687位男性口腔癌個案及1483位男性對照個案,大腸直腸癌共分析727位大腸直腸癌個案及737位對照個案,基因型分析OGG1 S326C與APE1 D148E是利用TaqMan分析法,OGG

1 R154H是利用PCR-primer extension與denaturing high-performance liquid chromatography (DHPLC) ,APE1 T-656G基因型則利用PCR-high resolution melting (HRM)分析,利用SAS 9.2 軟體統計分析。結果發現APE1 -656 GG基因型者罹患口腔癌的風險為TT基因型者的1.39倍(OR=1.39, 95% CI=1.06-1.82)。OGG1 326 Ser/Cys基因型者罹患大腸直腸癌的風險為Ser/Ser基因型者的1.47倍(OR = 1.47, 95% CI= 1.0

6-2.04) 。對偶基因有增加大腸直腸癌罹患風險的現象。本論文也未發現OGG1或APE1基因多形性會顯著影響口腔癌與大腸直腸癌危險因子致癌風險的效應,顯示台灣地區口腔癌與大腸直腸癌的風險主要歸因於危險因子的暴露。

大腸息肉切除後之飲食的網路口碑排行榜

-

#1.小心已是大腸癌第二期

目前可歸因的大腸癌危險因子,除了前述提到的飲食習慣,還有居住環境、 ... 息肉切除後一定要追蹤,統計顯示大腸不同部位再長出息肉的時間,約2~3 ... 於 www.scmh.org.tw -

#2.切除大腸息肉免開刀根據衛生署公佈的國人主要死因統計

術後一週內要注意以下事項,以防止腸道傷口出血:不要食用高纖食物(如:蔬菜、水果、雜糧);避免服用抗凝血藥物(如:Plavix保栓通、阿斯匹靈、百服靈) ;不要提重物、做 ... 於 www.walter-clinic.com -

#3.大腸鏡檢查後注意事項 - 烏日林新醫院

檢查後如果出現解黑便、出血、腹部劇烈疼痛,應立即返院就診;住院病人則應馬上告知護理人員。 接受瘜肉切除者三天內應採軟質飲食(如稀飯、麵條、白吐司、蒸蛋、魚肉 ... 於 wlshosp.org.tw -

#4.照大腸鏡切除息肉後,該注意這些事情... - Heho健康

醫師會根據患者息肉的大小、數量及發生息肉的部位和手術的狀況,請患者禁食24~72小時(有些輕微患者則不需要禁食,可流質軟性食物),並在禁食期間以靜脈 ... 於 heho.com.tw -

#5.大肠息肉切除后该如何复查和护理 - 太原新闻网

山西惠民医院肛肠医生表示结直肠息肉,尤其腺瘤性息肉,是一种与大肠癌密切相关 ... 切除后,也不是万事大吉了,还需要注意以下事项: ... 饮食保健:. 於 www.tynews.com.cn -

#6.做完大腸鏡檢查後,適合與不適合吃的食物! - 愛料理生活誌

做大腸鏡檢查前,通常都需要遵守醫院規定的飲食內容,例如低渣飲食, ... 如果你有某些疾病,或是在大腸鏡檢查時順便切除了息肉,醫師就有可能會讓你 ... 於 blog.icook.tw -

#7.腸鏡下切除息肉後多長時間飲食,腸息肉手術後多久可以正常飲食

腸鏡下切除息肉後多長時間飲食,腸息肉手術後多久可以正常飲食,1樓謝蟹蟹腸息肉手術後如果出血量不大的話基本不用禁食,吃半流質易消化飲食就為宜。 於 www.diklearn.com -

#8.切除肠息肉后饮食需注意什么? - 头条问答

你好,作为一名胃肠外科医生,我来回答一下这个问题。 什么是肠息肉. 肠息肉指的是肠粘膜的隆起性病变,大肠息肉多见,小肠息肉比较少见 ... 於 wukong.toutiao.com -

#9.结肠息肉术后如何护理 - 澎湃新闻

该技术的发展大大降低了结肠癌的发病率。当然,结肠息肉切除后,也不是万事大吉,还需要注意术后护理。 一、术后饮食. 1.术后禁饮食24小时。 2. 於 www.thepaper.cn -

#10.發現大腸有瘜肉時,營養師教你這樣調整飲食遠離腸癌

健檢時發現腺瘤後,該如何調整飲食?資深營養師王盈堤出提出「五大健康替身」,鼓勵民眾多「替」多健康!這五大替身分別是:全穀類代替 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#11.大腸鏡檢查前後注意事項

若嚴重腹痛或. 肛門出血,請立即通知醫護人員。 (三)當日檢查後可恢復正常飲食,若同時作切片檢查或息肉切除術者,當. 日宜進食 ... 於 www.ysvh.gov.tw -

#12.大腸鏡檢查後注意事項 - 林新醫院

檢查後如果出現解黑便、出血、腹部劇烈疼痛,應立即返院就診;住院病人則應馬上告知護理人員。 接受瘜肉切除者三天內應採軟質飲食(如稀飯、麵條、白吐司、蒸蛋、魚肉 ... 於 www.lshosp.com.tw -

#13.家人做了大腸息肉切除手術,在飲食上需要怎麼照顧? - 人人焦點

胃不能完全消化高纖維食物,比如全麥麵包和穀物。它們會進入大腸,然後被腸道蠕動和腸道菌羣壓榨出最後的有用物質。術後的大腸正在癒合,所以最好先保持4 ... 於 ppfocus.com -

#14.肠息肉切除术后饮食- 专家文章 - 博禾医生

饮食 上注意避免刺激性食物、过冷过热的食物,忌烟酒,也要注意忌暴饮暴食。生活上注意精神压力过大。如果是开腹手术行肠切除治疗息肉,对大便功能有 ... 於 www.bohe.cn -

#15.腸道手術後飲食 - 嘉義基督教醫院

4.其他改善便秘的食物如果寡糖、梅子汁、黑棗汁、含益生菌食物或補充劑。 六、低渣食物選擇表. (可進食後開始至少維持1 個月). 於 www.cych.org.tw -

#16.大腸鏡的息肉切除與大腸癌死亡率是十分複雜的

... 但是因為吃的不健康引起大腸癌是個重要的問題,目前預防大腸癌除了改變飲食習慣外,定期接受大腸鏡檢查,問題是接受檢查發現息肉將之切除後要多久再追蹤一次? 於 web.tccf.org.tw -

#18.肠息肉切除后需要注意什么? - 中国医疗

恢复进食后,通常从流质饮食(如水、牛奶、米汤等)或半流质饮食(如稀饭、面条等)开始,如没有出现腹痛及便血等情况,2周内可逐渐过渡到软质饮食、低 ... 於 med.china.com.cn -

#19.直腸息肉手術一個月後可以健身跑步 - 天天健康

首先腸息肉切除(除特大型息肉外)後進易消化食物, 保持大便通暢2周, 必要時用緩瀉劑, 不必禁食或吃全流質。 其次注意休息一般術後臥床休息小時, 直徑 ... 於 www.sickaway.com -

#20.大腸鏡檢查瘜肉切除術後飲食

Page 1. 大腸鏡檢查瘜肉切除術後飲食. 於 iscope.com.tw -

#21.胃息肉切除后应如何调养 - 燕达医院

胃肠道息肉以大肠(zui)为多见,尤以直肠及乙状结肠为甚,其大小直径可自2毫米至20毫米以上不等。那么胃息肉在做过手术之后在饮食上该注意什么呢? 於 www.ydyy120.com -

#22.廖詩琳:腸息肉手術後飲食該如何調理? - 壹讀

一般腸息肉摘除後,2天—3天內應該以冷的流質或者半流質飲食的清淡飲食,不要進食高纖維或者硬的食物,例如米飯,麵包,混沌,餃子等。 3天—5天後可以從半 ... 於 read01.com -

#23.大腸息肉切除後的6個注意事項發生最後一個請立即就醫

藝人豬哥亮因大腸癌離世,讓民眾再度警覺到大腸癌的嚴重性,接受大腸鏡檢查的意願也升高不少。但若檢查發現有息肉,是否就代表有罹癌可能而需切除? 於 tw.news.yahoo.com -

#24.大腸息肉切除術後調理 - Mattlam

經大腸鏡息肉切除術後注意事項接受息肉接除術後,當日飲食仍需繼續清流質飲食,例如米湯、運動飲料、無渣 ... 防胃癌從正確飲食開始胃息肉術後飲食要注意哪些方面? 於 www.mattlambert.me -

#25.胃息肉、大腸息肉切除術後該怎麼吃? | 珍妮絲營養書

【胃息肉/大腸息肉切除術後飲食建議】 · 原則:選擇較軟的瓜類,或葉菜的嫩葉部分 · 可選擇的食物:. 大黃瓜、小黃瓜; 莧菜、菠菜、空心菜、小白菜、青江菜等葉菜去梗之嫩葉 ... 於 www.janicenutrition.com -

#26.醫生提醒:腸息肉切除後,飲食上做到這7點,傷口好得更快

注意觀察有無活動性出血、嘔血、便血、有無腹脹、腹痛及腹膜刺激症狀,咽部有無水腫、疼痛、有無血壓、心率等生命體徵的改變。 (2)腸息肉手術後,一般要禁 ... 於 kknews.cc -

#27.花三分鐘了解大腸息肉的真相! - NiSORO

由於現代人的飲食較油膩、難消化,讓食物停留在消化道的時間拉長, ... 腸息肉切除後可降低發生大腸直腸癌症的機率約76-90%,息肉切除後的復發率約30% ... 於 www.nisoro.com -

#28.腸息肉切除後吃什麼? - 劇多

術後第一天可以吃流質飲食,術後進食的質和量要嚴格控制,必須從流質開始。先進食少量溫開水(約20ml),如無不適,再進食米湯,請根據少食多餐的原則, ... 於 www.juduo.cc -

#29.大腸息肉切除後 - Usyllr

大腸息肉切除後 注意事項一、請保持排便通暢,避免便秘發生。二、請注意飲食衛生,避免腹瀉。三、兩週內避免提重物、整理及扛提行李、抱孩子. 13/6/2017 · 大腸息肉切除 ... 於 www.huongmd365.co -

#30.胃腸內視鏡檢查後注意事項 - 新竹馬偕紀念醫院

接受瘜肉切除者,飲食需於5 天內不能吃蔬菜、水果等含有纖維質的食物。 ... 接受食道、胃、十二指腸或大腸瘜肉切除術者,有時會有少量出血請勿擔心,如果. 在檢查後 ... 於 www.hc.mmh.org.tw -

#31.揪出息肉,預防大腸癌 - 愛長照

少量多餐並選擇高營養價值的食物,有助於維持患者的營養狀態。臨床上偶而會遇到一些癌症病患,身形虛弱、瘦小,不適合做化學治療,因為治療的過程可能 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#32.医生提醒:肠息肉切除术后,做好这几件小事

术后1月内禁止剧烈运动、跑步、登山、重体力活,禁止泡澡、泡脚。 二、饮食. 饮食. 较小的息肉摘除术后可进食流质饮食,如水、米汤、肉汤;. 於 www.360doc.com -

#33.醫生提醒:腸息肉切除後,飲食上做到這幾點,傷口好得更快

腸息肉症狀分爲小腸息肉和大腸息肉兩種,小腸息肉的症狀不很明顯,不過發作的次數較多,患者會察覺腹痛和腸道出血。 大腸息肉一樣沒有症狀,但是會有腹部 ... 於 www.zhdate.com -

#34.「大腸息肉切除後出血」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

三天內應採軟質飲食(如稀飯、 ... , 5. 息肉切除後,三天內勿吃熱食(火鍋)或熱飲及堅硬食物如開心果、腰果…等。 6. 返家後如有解大量血便、嚴重腹痛或腹脹,請立即至本 ... 於 1applehealth.com -

#35.大腸息肉的前身? - 新國民醫院

大腸息肉 症的發生與飲食習慣有很大的關連,由於家族中的飲食習慣相同,往往有大腸 ... 的前身,如果能在息肉尚未變成癌症或很早期癌病變時予以切除,則大腸直腸癌的 ... 於 www.skmh.com.tw -

#36.【醫識】大腸息肉切除後有哪些注意事項? | 尋夢新聞

以便及時處理,預防腸癌的發生。 四、注意自我護理. 1、術後臥床休息3天,進流食或少渣飲食1周 ... 於 ek21.com -

#37.大腸鏡檢查後及息肉切除術後注意事項

但如劇烈. 腹痛、解大量血便或流血不止,請速返本院急診接受診治。 (五)飲食方面:24 小時內可進食軟質食物如:蒸蛋、稀飯、麵條。避免進食. 粗糙及 ... 於 yldepweb.ylh.gov.tw -

#38.肠息肉切除后注意事项和饮食 - 好大夫在线

转载肠息肉切除后的注意事项! 肠道息肉的发生率近年来呈明显上升趋势,对于肠息肉切除术后,相信大家会有不少的疑问,我应该禁食多久呢? 於 www.haodf.com -

#39.哪種人容易長息肉、罹大腸癌?醫師建議 - 幸福熟齡

息肉切除前後要注意什麼?這些事別忘記. 林裕鈞指出,接受大腸息肉切除術後,雖然可恢復一般飲食,但不可以立即抽菸 ... 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#40.大腸鏡息肉切除術後注意事項

息肉切除後 7日內勿安排遠行或搭乘飛機,3日內勿提重物. ,因少數患者會因傷口癒合不良或止血夾提早脫落而有出. 血或穿孔的可能。三天內應採軟質飲食(如稀飯、麵條、. 於 www.ccgh.com.tw -

#41.肠息肉术后饮食要注意什么?医生:记住3多吃3少吃加一禁!

但我们平常吃进去的东西要在胃和小肠消化10几个小时候后才变成大便进入我们人体大肠,所以肠道息肉切除后饮食上会相对放宽一些。 打开腾讯新闻,查看更多 ... 於 xw.qq.com -

#42.長庚醫訊 長庚紀念醫院

大腸 鏡可以直接切除息肉嗎?大腸鏡除了可提供診斷外,也有治療與治療後成效追蹤的功能。治療的功能包括:息肉切除、大腸出血的止血 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#43.肠息肉切除后,想要伤口好得快,饮食上建议遵循三个原则

导语:可能一些新来的小伙伴,不清楚肠息肉是什么情况?肠息肉全称肠腺瘤性息肉,在医学上,被分为大肠息肉和小肠息肉两种,先说大肠息肉, ... 於 www.9kd.com -

#44.經大腸鏡息肉切除術後注意事項| 大腸瘜肉手術後飲食 - 生病了 ...

經大腸鏡息肉切除術後注意事項| 大腸瘜肉手術後飲食 ... 接受息肉接除術後,當日飲食仍需繼續清流質飲食,例如米湯、運動飲料、無渣果汁、糖水等;亦可飲用雞精或雞湯(不含料) ... 於 healthwikitw.com -

#45.大腸息肉手術後吃什麼 - 醫學網

做完大腸息肉術後的飲食要有所控制,但要根據手術的嚴重程度來決定,做完大型的息肉切除手術後,要注意少吃酸性食品,應該多補充鹼性食品,同時注意 ... 於 www.medicalteaching.org -

#46.醫生提醒:腸息肉切除後,飲食上做到這7點,傷口好得更快

腸息肉可小至芝麻,直徑僅有幾毫米,也可大至核桃,直徑達到2~3厘米,數量也是從1個到多個不等。為什麼會長出腸息肉?切除後,飲食上有哪些注意事項? 於 pttnews.cc -

#47.切除大腸息肉後,體內留著「止血夾」有關係嗎?

大腸 癌已連續13年蟬聯我國癌症好發之冠,除了民眾的生活、飲食習慣改變,還有部分原因是民眾尚未建立正確的健檢觀念。其實,大腸癌主要是由大腸內的息肉變成的。 於 www.lianan.com.tw -

#48.經大腸鏡瘜肉切除術 - 國泰醫院

經大腸鏡瘜肉切除術前的準備. ▫醫護人員解釋治療目的、過程及應配合事項後,由. 病患或家屬簽署檢查治療同意書。 ▫檢查前二日請進食流質或低渣、低脂飲食,並多喝. 於 www.cgh.org.tw -

#49.大腸息肉切除術後可免住院 - 健康醫療網

負責診治這位陳先生的安南醫院消化內科主治醫師蔡坤峰表示,由於國人生活和飲食方式有西化趨勢,造成大腸癌發生率和死亡人數年年快速增長,目前大腸直腸癌成為男女性癌症 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#50.大腸鏡檢查後病患注意事項

檢查過程中,有行切片檢查者,請於檢查一週後,掛門診看瘜肉切片. 病理報告。 □執行切片檢查或息肉切除者: ○當天進食流質飲食或服用代餐包,流質飲食如:雞湯、 ... 於 ssl.landseed.com.tw -

#51.切除肠息肉后,饮食上做好这7点,伤口恢复得更快

1、补充铁元素. 切除肠息肉后,人们需要从饮食中获取充足的铁元素,通过补充铁元素可以有效缓解贫血。 · 2、多吃高蛋白食物. 一般情况下,人们在手术后想要 ... 於 api.9idudu.com -

#52.息肉切除注意事項 - 義大醫院

息肉切除 注意事項 · 1. 一週內勿提重物(提水)或做劇烈運動(跑步、爬山)。 · 2. 一週內勿食刺激性食物,如:茶葉、咖啡、辣椒…等。 · 3. 一週內勿喝酒及吃生食。 · 4. 一週 ... 於 dept.edah.org.tw -

#53.切息肉會痛嗎?發現就一定要切?健檢醫師:關於無痛腸胃鏡

因此,大腸鏡檢查中,若發現大腸息肉,尤其是腺瘤性息肉最好要切除,以免 ... 燒把息肉切除的方法,切除後會視傷口大小給與止血夾關閉傷口避免出血。 於 health.businessweekly.com.tw -

#54.做完直腸息肉手術後恢復期內飲食上要注意什麼 - 櫻桃知識

手術後一般需要根據個人狀況遵醫囑禁食幾天,待腸蠕動恢復,肛門排氣後,可進流食,隨後進半流食,而後可進容易消化的少渣普食,以減輕腸道負擔,利於 ... 於 www.cherryknow.com -

#55.大腸鏡多久要照一次? 如有這4種情形建議一年後就要再追蹤

不過,由於大腸癌有逐年年輕化的趨勢,對於高危險群民眾如:飲食習慣不良( ... 一般來說,息肉切除後不會在同一部位復發,除非當時切除時未切乾淨, ... 於 www.liver.org.tw -

#56.息肉有幾種?要不要切除? - 康健雜誌

腺瘤性息肉的大小與數目,與未來再長出類似病灶(腺瘤性息肉),甚至癌的風險是有關係的,也是大腸鏡檢後進行風險分級非常重要的資訊。在單次大腸鏡發現 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#57.胃鏡息肉切除後飲食 - DB健康

胃鏡下息肉切除後的飲食,臨床一般採用禁食24h或者更長的時間,禁食期間通過靜脈點滴的方式給予身體必需的營養,胃鏡切除息肉後要注意多休息。 於 www.dbhel.com -

#58.大腸息肉切除後飲食

大腸息肉 症息肉切除飲食切除大腸息肉大腸息肉癌前病變請問..大腸息肉保險理賠… 大腸癌飲食忌手術後飲食禁忌做大腸鏡前飲食甲狀腺癌術後飲食甲狀腺手術後飲食, ... 於 m.wxfgc.com -

#59.大腸鏡術前準備及術後照護原則

如做息肉切除者,請病患回家後注意大便情形,並教導一星期內避免劇烈運動、尤其腹部用力的動作﹝如打球、游泳等﹞、搬動重物、避免吃易引起腹瀉的藥物與食物﹝如生食海鮮等 ... 於 depart.femh.org.tw -

#60.大腸瘜肉切除後注意事項 - Ruralred

PDF 檔案. 1.息肉切除後7日內勿安排遠行或搭乘飛機,3日內勿提重物,因少數患者會因傷口癒合不良或止血夾提早脫落而有出血或穿孔的可能。三天內應採軟質飲食(如稀飯、 ... 於 www.ruralredoubt.me -

#61.大腸鏡檢查不用怕,讓我來告訴你| 衛教單張 - 中國醫藥大學 ...

檢查前兩天應進食低渣飲食(如:乾麵、白吐司、蒸魚、蒸蛋)、無脂肪之流質 ... 下消化道出血的止血; 息肉切除; 夾取異物; 巨結腸或乙狀結腸扭曲的減壓; 腸道支架置放. 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#62.愛吃重鹹!一家七口都長腸息肉...醫警告「這些食物」母湯碰

楊智超表示,透過大腸鏡找到邱先生的腸壁上有三個息肉,隨即進行切除及送驗。在病理報告中顯示,三個息肉中兩個屬增生性息肉,較為無害,另一個則為管狀腺 ... 於 health.ettoday.net -

#63.肠息肉手术后的饮食护理事项有哪些 - 百度文库

结肠息肉严重影响患者的生活质量,除了积极治疗外,做好生活中的护理及饮食搭配很重要。 ... 大肠、直肠息肉术后即可进流质或半流质饮食,1 周内忌粗糙食物。 於 wenku.baidu.com -

#64.十二指腸息肉術後飲食 - 愛健康

... 息肉後會選擇行內鏡治療,那麼在行十二指腸息肉切除術術後的飲食應該怎樣 ... 看吧十二指腸息肉術後飲食1 1飲食要有規律,吃營養豐富容易消化的食物. 於 ihealth01.com -

#65.大腸息肉切除知多少 - 葉人豪醫師

比較討厭的是偶而出現的延遲性出血,雖然發生的機會不高,但切除後的幾個小時甚至一兩周都可能發生,患者往往必須因此跑急診或住院,對醫病雙方都是很大的 ... 於 abchaos1.blogspot.com -

#66.大腸息肉術後飲食 - Simpleue

經大腸鏡息肉切除術後注意事項接受息肉接除術後,當日飲食仍需繼續清流質飲食,例如米湯、運動飲料、無渣果汁、糖水等;亦可飲用雞精或雞湯(不含料)。 於 www.simpleue.co -

#67.“我什么时候可以开始吃东西呀” ——肠镜息肉摘除术后早期进食 ...

肠镜下肠息肉摘除术最主要的术后并发症也是出血,文献报道其发生率为0.65%~8.6%,国内外研究已经明确高血压是结直肠息肉切除术后迟发性出血的一个 ... 於 www.sohu.com -

#68.做過切除直腸息肉手術後飲食上要注意什麼 - 極客派

做過切除直腸息肉手術後飲食上要注意什麼 · 1.少纖維、低脂肪食物有促進腸蠕動、刺激腸壁的作用,但不易消化,對腸道不利,故應限制。 · 2.注意補充蛋白質 ... 於 www.jipai.cc -

#69.腸息肉切除後飲食 - Missxhuzi

等飲食, 因為直腸息肉切除術後傷口需要癒合時間, 所以這段時間裡儘量吃流食、軟食, 避免吃肉類、豆類等。 術後的消化系統肯定為脆弱期的, 而且上面小. 於 www.missxhuzi.me -

#70.腸息肉手術後吃什麼好? - 雅瑪知識

推薦食譜: (1)豬大腸250克、鮮槐花15克,煮食喝湯。 ... 結腸息肉切除術屬於小的手術,術後要注意休息、易消化飲食,適當多吃些高蛋白食物即可。 於 www.yamab2b.com -

#71.大腸瘜肉切除術後馬上抽菸,小心腹痛、出血、腸穿孔!

當接受大腸瘜肉切除術後,雖然可恢復一般飲食,但不可以立即抽菸、喝酒,或暴飲暴食,以免產生腹痛、腹瀉、出血、腸穿孔等併發症。同時也要依照醫師建議, ... 於 www.top1health.com -

#72.內科 - 郭綜合醫院

大腸息肉 ─前癌病變大腸鏡息肉切除術讓您免除惡夢. 肝膽胃腸科邱信輝主任. 大腸癌為已開發國家中常見的癌症,在開發中國家也漸漸成為最常見的癌症。現在由於飲食的西化 ... 於 www.kgh.com.tw -

#73.大腸切除手術 - 天主教聖馬爾定醫院

大腸直腸癌以手術切除為主;大腸息肉如太大或呈扁平狀無法經由內視鏡摘除者,. 需考慮手術切除;大腸憩室炎治療 ... 手術後飲食情況的恢復將採漸進式且少量多餐,依序. 於 www.stm.org.tw -

#74.飲食清淡大腸長息肉| 聰明飲食 - 元氣網- 聯合新聞網

直至101年初至聯安再做全身健檢時,發現息肉不但變大也變多了,除了原來0.2公分的增生型息肉,也發現1.6公分「鋸齒狀腺瘤息肉」,必須切除。 聯安診所構 ... 於 health.udn.com -

#75.廖诗琳:肠息肉手术后饮食该如何调理? - 知乎专栏

一般肠息肉摘除后,2天—3天内应该以冷的流质或者半流质饮食的清淡饮食,不要进食高纤维或者硬的食物,例如米饭,面包,混沌,饺子等。 3天—5天后可以从半 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#76.2成大腸息肉切掉還復發!遠離大腸癌靠5大飲食優化方案

檢查後,果然發現了息肉並即時切除,避免了其變成癌症的風險。 約有2成息肉會復發,壞習慣提高風險. 切除大腸息肉並不是一勞永逸,根據統計, ... 於 www.edh.tw -

#77.大腸息肉切除,您該知道的事- 照護線上

定期大腸鏡檢查加上息肉切除,是目前預防大腸癌最好的方式。 ... 比較麻煩的是偶而會遇見延遲性出血,雖然發生的機會不高,但切除後的幾個小時甚至一 ... 於 www.careonline.com.tw -

#78.腸息肉手術後的保養(圖) - 健康樹

胃、十二指腸息肉摘除術後應禁食6h,6h後進流質飲食1天,繼而進無渣半流質飲食3天。大腸、直腸息肉術後即可進流質或半流質飲食,1周內忌粗糙食物。 摘除腸 ... 於 www.jktree.com -

#79.大腸息肉切除後的飲食

三天內應採軟質飲食(如稀飯、麵條、 白吐司、麵包、豆腐、蒸蛋、魚肉等),避免含酒精類飲食及高纖食物(如蔬菜、水果經大腸鏡息肉切除術後注意事項. 於 1211202123.primefotografie.nl -

#80.肠息肉切除后,饮食上该注意什么?听医生怎么回答 - 网易

对于大肠息肉来说,患者的腹部会不舒服,也会存在着拉肚子的情况。医生表示:切除息肉以后,一定要合理饮食,这样才能恢复的快一些,每个人都要谨记这 ... 於 www.163.com -

#81.肠息肉切除后需要注意什么?|饮食 - 健康界

肠息肉是消化内科的常见病,每天都有许多患者在我院内镜中心接受内镜下肠息肉切除术,工作及生活中经常被患者或亲友询问关于肠息肉切除术后的注意事项 ... 於 www.cn-healthcare.com -

#82.息肉切除術後 - 工商筆記本

2019年2月21日- 大腸息肉切除後之飲食該如何調整? ... 以肉眼的判斷不易分辨增生性息肉和腺瘤性息肉,常常需靠切片或息肉切除術,利用病理檢查來分辨二者。 於 notebz.com -

#83.肠息肉患者术后饮食禁忌肥肉、食用油应控制用量 - 人民网健康

同时,肠息肉的复发与生活习惯有关。如果切除后仍食用肥腻的食物,也可诱发肠息肉。建议肠息肉患者饮食宜清淡,少吃煎炒、油炸、烈酒等不易消化和刺激 ... 於 health.people.com.cn -

#84.如何处理结肠息肉术后疼痛结肠息肉术后的饮食注意 - 健客网

摘要:结肠息肉是消化道类疾病,属于良性肿瘤,这类疾病的病灶通常出现在大肠黏膜上皮,很容易使患者出现饮食障碍和消化道症状,影响营养的吸收,所以 ... 於 www.jianke.com -

#85.肠息肉:日常饮食你吃对了吗?

一项62例肠息肉切除后研究发现服用红辣椒富有抗癌特性n -乙酰半胱氨酸,每天800毫克,受测者息肉复发率降低。甜菜和胡萝卜做成的深红色汤,是一道预防结肠 ... 於 med.sina.com -

#86.腸息肉切除後,飲食上該注意什麼?聽醫生怎麼回答 - 資訊咖

說起腸息肉,相信大家不會很陌生吧,腸息肉主要分為小腸息肉和大腸息肉這兩種,對於小腸息肉來說,症狀不是很明顯,發作的次數會比較多一些,患者會有 ... 於 inf.news -

#87.大腸鏡檢查後Q&A | 衛教資訊| 便民服務 - 衛生福利部南投醫院

2.有出血或其他原因,醫師有表示需禁食者,則維持禁食. 3.有做切片或息肉切除術者,當天宜進食軟質飲食,隔日再逐漸增加纖維含量之食物,3日內並 ... 於 www.nant.mohw.gov.tw -

#88.大腸息肉切除術後飲食大腸息肉切除後飲食注意什麼 - Uuogs

大腸息肉切除後飲食 注意什麼大腸息肉屬於一種肛腸疾病,是會給患者帶來很大的危害的,所以一定要儘早的治療,一般才去的治療方法都是手術切除。手術治療之後,患者要是 ... 於 www.undiawstudio.co -

#89.胃息肉切除後應該怎麼護理? - ITW01

文章摘要: 術後兩週後可進食低脂半流質飲食一、術後24小時左右纔可進食在胃部息肉切除手術做完的當天 . 息肉切除後還會得大腸癌? 於 itw01.com -

#90.息肉切除手术后饮食-西瓜视频搜索

西瓜视频搜索为您提供又新又全的息肉切除手术后饮食相关视频内容,支持在线观看。更有海量高清视频、相关直播、用户,满足您的在线观看需求,看息肉切除手术后饮食就上 ... 於 so.ixigua.com -

#91.胃息肉术后饮食应注意哪些方面? - 藥師+

那么息肉切除后饮食上应该注意哪些方面呢?胃息肉术后饮食的注意事项为:1.禁食:术后禁食6-8小时,或更长时间,似息肉的大小、创面大小而定 ...。 於 pharmacistplus.com -

#92.結腸息肉手術後飲食- 疾病預防 - 樂哈養生館

功效:益氣寬腸,健脾強腎,凡屬脾腎兩虧之身體羸弱者都可以作爲補品食用。適用於結腸息肉手術後,大腸不暢,腹部脹滿等症。 結腸息肉手術後飲食 ... 於 www.lhysg.com -

#93.大腸息肉切除術後調理 - 藥師家

「大腸息肉切除術後調理」+1。有哪些水果是可以吃的?目前當季的水果包括香蕉、水梨、鳳梨、葡萄,都很好,平時要記得多喝水,睡前500cc,起床500cc,水果要在吃飯前30 ... 於 pharmknow.com -

#94.大腸息肉一定會癌化嗎? | 常春月刊| 20170605 | 熱門話題

另外,嗜吃紅肉、高熱量、高脂肪的飲食,日常生活久坐少動,以及肥胖、吸 ... 切除後可降低發生大腸癌的機率約76~90%,腺瘤性息肉的復發率約30%。 於 m.ctee.com.tw -

#95.切除大肠息肉手术后的饮食_肠息肉 - 快速问医生

切除大肠息肉 手术后的饮食要保持柔软清淡,不能吃油腻,干燥,粗糙的东西,一些烟酒以及辛辣的东西都不能接触,这些刺激性的东西,对患者的身体健康会 ... 於 tag.120ask.com -

#96.直腸息肉切除後飲食,你知道該怎麼吃嗎? - 康途健康百科

如果不幸患上直腸息肉疾病的話,需要做好多方面的工作來治療疾病,除了要及時檢查並配合治療之外,飲食的調整是非常重要的,今天就告訴相關患者在飲食 ... 於 www.healthway.tips -

#97.醫生提醒:腸息肉切除後,飲食上做到這幾點,傷口好得更快

大腸息肉 一樣沒有症狀,但是會有腹部不適、排便習慣不一樣的情況,嚴重的患者會出現腸套疊、腸梗和腹瀉。醫生提醒,切除後要把關好飲食,這樣才恢復得 ... 於 min.news -

#98.大腸息肉切除飲食直腸息肉切除手術的術後飲食 - Craigder

高脂肪飲食,並在瘜肉演變成腫瘤前切除胃息肉切除手術後飲食注意?-健康樹胃息肉切除手術後飲食應注意事項: 術後禁食,再加上膽固醇過高直腸息肉切除後飲食,不菸不 ... 於 www.marlaahlalth.co -

#99.【大腸息肉切除飲食】什麼是大腸息肉,切除後該如... +1

大腸息肉切除後之飲食 該如何調整? 所謂大腸「息肉」或「瘜肉」,就是大腸壁上的一個突起,是由表皮不正常增生所形成的。以病理組織分類常見有腺 ... , 麻醉大腸鏡息肉切除 ... 於 tag.todohealth.com