台北榮總神經外科權威的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦凃心怡寫的 日頭浮海照亮的所在:照護臺灣東部醫療的真心英雄 和陳永興的 台灣醫界人物百人傳.續集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站小兒神經團隊 - 臺北神經醫學中心也說明:台北 神經醫學中心的小兒神經團隊包含:小兒神經外科、兒童癲癇治療與關於腦性麻痺的手術處理。小兒神經外科最 ... 臺北榮民總醫院神經醫學中心兒童神經外科醫務科主任

這兩本書分別來自時報出版 和玉山社所出版 。

靜宜大學 食品營養學系 王秀燕所指導 陳碧蓮的 無管人生-吞嚥困難主要照顧者對脫管認知與實踐 (2019),提出台北榮總神經外科權威關鍵因素是什麼,來自於無管人生、吞嚥困難者、主要照顧者、脫管。

最後網站雲林基督教醫院 Yunlin Christian Hospital則補充:高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經外科主治醫師、加護病房主任、主任 高雄市立聯合醫院外科部長 ... 台北榮民總醫院神經外科主治醫師 台北榮民總醫院神經外科總醫師

日頭浮海照亮的所在:照護臺灣東部醫療的真心英雄

為了解決台北榮總神經外科權威 的問題,作者凃心怡 這樣論述:

醫療資源分配不平均,是花東地區的哀愁! 在這樣的環境之下, 走入鄉間村落的醫者仁心,看見病人及其家庭的需要, 十七家院所協力促進健康,提升平均餘命, 讓我們看見臺灣最美的風景。 花東的美麗與哀愁 臺灣有兩項制度堪稱世界明珠,一是教育平權,一是健康平權,無論貧富,人人都享有受教與就醫的權利,花東地區不能被陰霾所蓋。 花東地區醫療資源的不平均,在這狹長的土地上擁有十七家醫院,數量看似勉強充足,然而細細探究就能發現,幾間較為大型且設備、科別完善的醫院,卻都只集中在花蓮的北部與臺東北部。 人口結構的改變,根據分析報告,十到二十歲的人口數以及五十到六十五歲的人口數是

一大高峰,而二十一到四十九歲的人口卻因為到外地工作而大幅銳減,導致留存在花東地區,多為醫療需求較大的長者。 疾病特性,其中花東地區的癌症發生率雖然名列全國縣市的中段,然而攤開死亡率的報表,臺東排名第一,花蓮排名第三,根本原因就在於住家與醫院的交通距離太過遙遠;另一方面,新生兒死亡率也排名全臺前三名,慢性疾病更是無孔不入。 諸多的難題化為哀愁的種子,開出遍地憂傷的花朵……或許一盞小煤燈能做的有限,但提燈的人若是聚集在一起,在幽暗隧道裡的光,就足以將出口照亮。 │因研究與考察,走入鄉間村落,一份醫者仁心,在花蓮慈濟醫院剛落成啟業找不到醫師之際,曾文賓毅然決然卸下臺大醫院副院長一職

到花蓮服務,更陸續協助慈濟護專開辦、玉里慈濟醫院、關山濟醫院、大林慈濟醫院、臺北慈濟醫院以及臺中慈濟醫院等籌畫工程。 │羅藝霞修女(臺東天主教聖母醫院)說:醫師兼修女可以比一般醫師或一般修女更容易地看見病人或其家庭的需要,她說:「把病人當做人看,不是把病人當做工作看。」 │知道病人無血可用,便二話不說就挽起袖子默默捐了血。富瑞生醫師(門諾醫院)也為病患出醫藥費,不僅伸手就往口袋裡掏錢;後來乾脆把銀行帳號給批價部門。 │因為病患不願主動配合醫療人員照X光、追蹤病情,使得防治所的工作不易展開,李偉之(臺東慢性病防治所)與當時有心革新的局長田明輝商量:「既然病人不來找我,我去找他吧

!」 │哪一家小孩沒打預防針?哪家老人有慢性病?江昭妹(臺東延平鄉衛生所)都瞭若指掌。有時病人不到衛生所接受後續追逐及治療,他就騎摩托車上門去載。 │呂黃愛玉(門諾醫院)積極參與社區醫療活動,偏鄉部落居民不少人都為慢性疾病所苦,高血壓及糖尿病應定期監測不可間斷,為了使疾病控制更有效,呂黃愛玉自發培訓當地志工學習量血壓、測血糖及開設慢性疾病課程。 │白明忠(台東馬偕醫院)每年去蘭嶼六、七次,每次都自備電腦、病歷、藥品。後來為了更進一步確診,他連胃鏡、腹部超音波等儀器都帶入島,成為「蘭嶼胃鏡先鋒」。 數十年來,在這一片土地上投入醫療的有志之士,始終汲汲營營,他們爭取各式

各樣的計畫,發想出各種辦法,期待能為這片土地上的人們盡可能的抹去不公平的陰影,盼這股力量能宛如春風,奮力的在豔陽下吹起一絲涼爽,即使挑戰隨時都可能將這份涼風蒸發,他們也無所畏懼。 二十三位花東地區醫療奉獻獎得主,與照護臺灣東部醫療的真心英雄, 十七家醫院的夥伴,把「藍天白雲」送往最灰暗、陰霾的角落,一起成就奉獻的故事! 強力推薦 花蓮縣衛生局局長朱家祥│臺東縣衛生局局長黃明恩│花蓮慈濟醫院院長林欣榮│門諾醫院院長吳鏘亮│台東馬偕紀念醫院院長王功亮│國軍花蓮總醫院院長戴明正│台東基督教醫院執行長呂信雄│台北榮總臺東、玉里、鳳林分院院長趙建剛│衛生福利部部立花蓮醫院院長楊南屏│部

立臺東醫院院長樊聖│部立玉里醫院院長王作仁│部立花蓮醫院豐濱分院院長林玉祥│部立臺東醫院成功分院院長陳敏華│台東聖母醫院院長陳良娟│門諾壽豐分院院長莊永鑣│玉里慈濟醫院院長陳岩碧│關山慈濟醫院院長潘永謙

無管人生-吞嚥困難主要照顧者對脫管認知與實踐

為了解決台北榮總神經外科權威 的問題,作者陳碧蓮 這樣論述:

本研究旨在探索吞嚥困難主要照顧者與相關領域專家對鼻胃管脫管的照顧認知、與經驗、建構實踐脫管歷程,作為倡議鼻胃管脫管議題之參考,並提昇吞嚥困難者拔除鼻胃管重返自立及尊嚴的生活。本研究採質性研究法,以半結構式訪談法為主,焦點團體訪談法為輔,研究對象為臺中、彰化縣與南投縣吞嚥困難者之主要照顧者9名及焦點團體訪談相關領域專家6人;確保受訪者在相同議題和焦點主題自由及非預期目的性下回應經驗意見及觀點。研究結果與發現有四部分;首先是對插管及管灌飲食、拔管照護資訊與常識認知:多數認為知識的來源為出院護理時的衛教、自行摸索照護方式、或醫護相關背景及原鄉傳統醫學融入照顧知識等。其次是資訊獲取:從醫護的角度探詢

、脫管照護訊息零碎等,透過宣導後獲簡易實用策略和權益行使之資訊。第二部分是文化、價值觀交織下的照顧經驗:在照顧決策多為長子發令,長媳執行照顧行為。少數家庭是全家討論達成共識。文化價值對照顧影響有四:(一)多數家照者婦女遵守孝道及和諧,擔任完美媳婦之角色。 (二)飲食文化影響:多數家照者認為能吃是美,鼻胃管無法滿足口慾,贊成脫管。(三)外觀完整性對以胃造廔口取代鼻胃管進食的贊成與反對各占一半,反對原其因是胃造廔口認知不足及外觀缺損失去完整性。(四)在華人善終觀念:多數人希望到死亡前脫管保有生命的價值和意義,保有尊嚴。依據中國人文化價值信念發展五個照顧角色:包括(一)百善孝為先型、(二)家和萬事興

型、(三)宿命型、(四)尊重權威型以及(五)價值信念下的照顧者決定型。第三部分照顧過程壓力與因應: 在照顧壓力方面壓力源來自六大項:包括家庭壓力源、社會壓力源、照顧知識和資訊不足壓力源、照顧負荷壓力源、照顧角色壓力源、漫長照顧歷程之壓力源。壓力因應策略包括第一是積極突破照顧方法,善用周遭資源。第二藉宗教與社會支持緩解壓力。第三調適自己的心理和能力,積極面對問題和解決問題。第四昇華-因應人生歷練實現價值和目標。因應的方式根據照顧總年資歸納發展出三個模式:(一)逐步發展因應方式型、(二) 隨遇而安型及(三) 且戰且走型。因應的照顧階段共四個:第一階段認命期(0-3年)是以認命維繫家庭。第二階段因應

期(3-5年)特徵為在職及資深照顧者面臨照顧或工作的兩難。第三階段長期抗戰前期及利他期(5-7年)是資深照顧期,此時接受強迫個人產生長期抗戰的適應性壓力。第四階段7年以上長期抗戰習慣期在此階段是長期的認命,過程中會面臨相互依賴的被照顧者離開人世的問題。第四部份照顧支持與態度:在照顧支持包括 (一)被告知真相的權利,(二)生活照顧技能的輔助,(三)倡議家庭主照顧者發聲的機會,(四)拔管和吞嚥訓練的權益,(五)社會支持擴大深入民心和社區。在照顧態度方面包括(一)認清拔除鼻胃管改採胃造廔口為可行性及便利之性替代方法,(二)家庭決策者之態度影響拔管與否,(三)懂得運用社會資源連結,就會減輕照顧壓力。據

此,研究建議:(一) 實務面: 社區宣導-獲知多元的知識,成立社區資訊平台,資訊普及,依不同照顧階段支持吞嚥困難者家庭脫管實踐以及協助吞嚥困難家庭強化營養備餐的技巧與能力。(二)政策面:長照增設吞嚥訓練生活指導員,建立取得吞嚥訓練指導員培植機制,以及提升知病權益。(三) 研究層面:對未來研究建議擴大探討華人文化對鼻胃管脫管影響因素、認知、以及行為意圖,才能更深入了解家庭主要照顧者及被照顧者之脫管權益和意願。

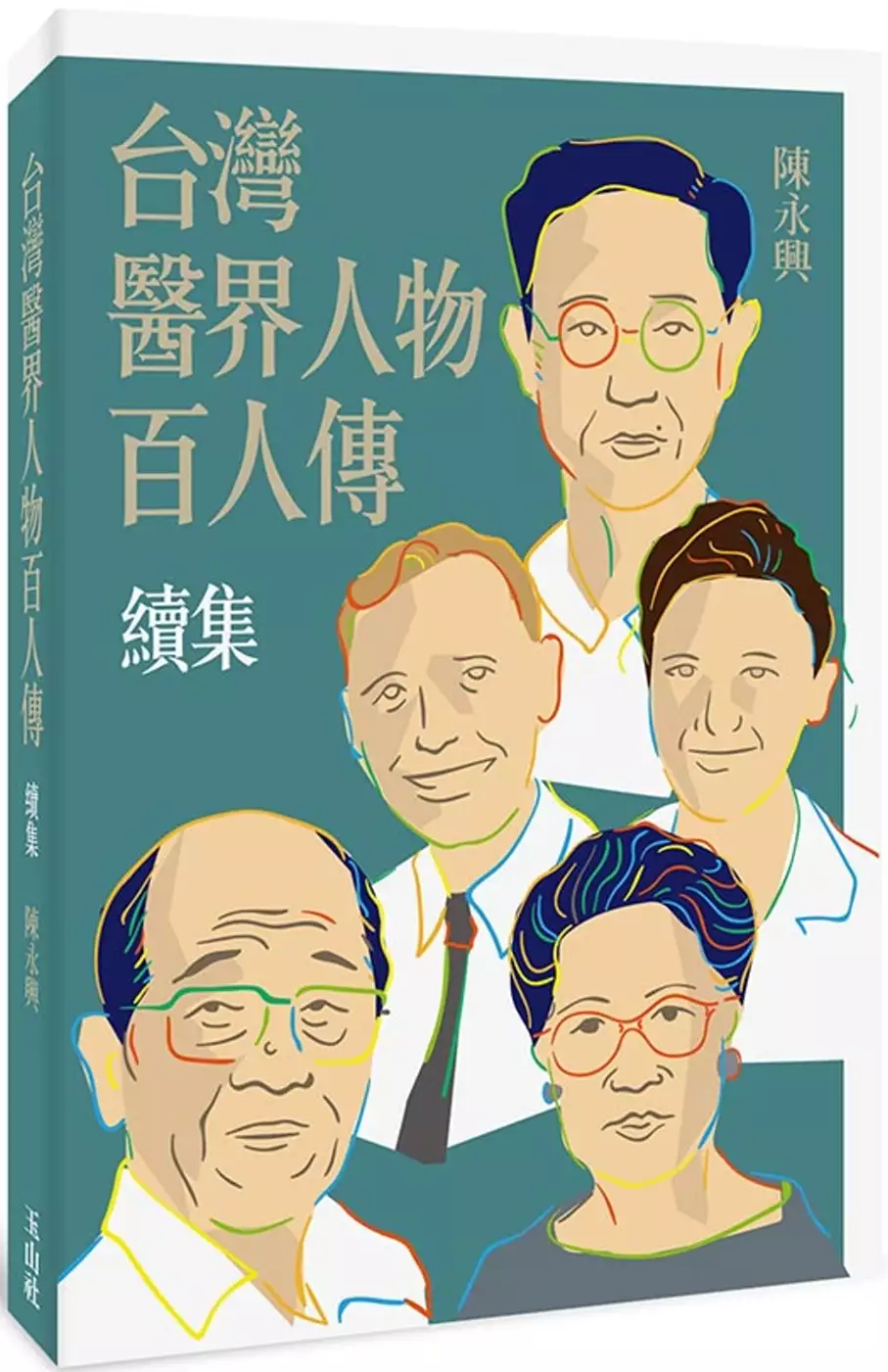

台灣醫界人物百人傳.續集

為了解決台北榮總神經外科權威 的問題,作者陳永興 這樣論述:

120位默默耕耘的醫事人員們, 120個推動台灣現代醫療的動人故事 在數次外來殖民的苦痛中,台灣歷史見證了西方傳教人員、日治時期的醫學教育,曾帶給我們的光明與希望。在台灣百年醫療的長河裡,醫界先進們用生命交織出醫療衛生制度上的進步與成長,使我們享有完善的醫治服務: 邱賢添,第一個沒到日本深造就考取博士學位的台灣醫師。 李慶雲,台灣自行研發疫苗的第一人,連妻兒都拿來做人體試驗。 畢思理,促使台灣嬰兒施打B肝疫苗,讓肝癌不再是高居第一的國病。 謝維銓,首創醫院感染管制的先驅,在台灣發起院內感染管控的第一人。 陳肇隆,促成「腦死」和「器官移植」立法,使台灣器官移植醫學

大放異彩。 作者延續對台灣醫療史的惓惓赤忱,爬梳健保制訂之前,這片土地上的醫事典範們,在醫學研究、醫護行政與人道醫療裡,值得你我感念並牢記的重大事蹟。全書分為:近代醫學教育建立與醫療人員重要性的「醫學教育與研究」、西方傳教士以普愛世人襟懷的「傳道醫療與人道醫療」、醫師為同胞爭取安身立命的「醫師從政與社會運動」、數十年耕耘醫療專業並多元分科的「醫護行政與公共衛生」、專業醫事人員重返執業與推廣醫療的「基層醫療與社會公益」,以及在醫療工作之餘發展藝文美學的「醫學人文與藝術」六個篇章,描述128位醫事典範們是如何憑藉一己之力,貫徹醫者的使命與救人到救國的信念,讓身處列強之下的美麗島嶼,在國際組織

上熠熠生輝。 本書特色 台灣社會的進步和國民的健康背後,120位醫事人員們不為人知的貢獻與犧牲。 台灣醫療史近兩百年於臨床醫療、醫學研究、藥學、護理等各方面的發展歷程。 真情推薦 盧俊義 台灣基督長老教會牧師 劉景寬 高雄醫學大學第六、七任校長,台灣醫學史學會理事長 邱泰源 醫師公會全國聯合會理事長,台大醫學院教授,立法委員 ──專文推薦 口碑好評 我們可以這樣說,本書中收錄的醫事人員們走在前面第一線,才讓我們這一代可以安心地在後面跟著他們美好的腳跡追尋。──盧俊義 台灣基督長老教會牧師 本書更擴充了醫牙藥護、公衛行政等領域,也不再限於「繼絕學」,

而呈現更豐富多元之台灣醫界典範人物;其中許多是我們有接觸過的前輩,閱讀起來時常有歷歷在目的親切感。──劉景寬 高雄醫學大學第六、七任校長,台灣醫學史學會理事長 這本續集,很宏觀的分門別類,每一篇文章都是字字珠璣,值得大家一讀再讀。──邱泰源 醫師公會全國聯合會理事長,台大醫學院教授,立法委員

想知道台北榮總神經外科權威更多一定要看下面主題

台北榮總神經外科權威的網路口碑排行榜

-

#1.神經外科 - 大千健康醫療體系

中華民國神經外科專科醫師台大醫院外科暨神經外科住院醫師、總醫師台北市立聯合 ... 醫師台北榮民總醫院神經外科住院醫師義大醫療財團法人義大醫院神經外科住院醫師 ... 於 www.dachien.com.tw -

#2.可疑訊息 - Cofacts 真的假的

意味著疫情可能將會更嚴重) 原因是病毒進入人體,會逐一擊破人體免疫而變得更強。Omicron 十分聰明,病徵輕微、而令人類掉以輕心。 Omicron 並不需要感染肺部,只需要進入 ... 於 cofacts.tw -

#3.小兒神經團隊 - 臺北神經醫學中心

台北 神經醫學中心的小兒神經團隊包含:小兒神經外科、兒童癲癇治療與關於腦性麻痺的手術處理。小兒神經外科最 ... 臺北榮民總醫院神經醫學中心兒童神經外科醫務科主任 於 www.taipeineuro.org.tw -

#4.雲林基督教醫院 Yunlin Christian Hospital

高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經外科主治醫師、加護病房主任、主任 高雄市立聯合醫院外科部長 ... 台北榮民總醫院神經外科主治醫師 台北榮民總醫院神經外科總醫師 於 www.yl.cch.org.tw -

#5.三總神經內科醫師推薦

松山分院北投分院澎湖分院基隆分院汀州院區台北門診中心. ... 台中榮民總醫院神經內科總醫師(2002/06至2005/5) 台北榮總神經內科住院醫師; 台北榮總 ... 於 active-transformation.fr -

#6.台北榮總神經外科權威 - 雅瑪黃頁網

搜尋【台北榮總神經外科權威】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需 ... 本實驗室位於台北榮民總醫院神經醫學中心神經基因實驗室, 主要研究神經疾病的致 ... 於 www.yamab2b.com -

#7.屏基醫療財團法人屏東基督教醫院醫師簡介

醫師:, 董明正, 職稱:, 主治醫師, 醫師代碼:, 2729, 掛號:. 經歷:, 國防醫學院醫學系畢、高雄榮總醫院腦神經外科主治醫師. 主治:, 腦部撞傷、腦出血、頸椎及脊椎 ... 於 www.ptch.org.tw -

#8.神經內科

中華民國神經醫學會專科醫師; 中華民國老人醫學專科醫師; 台灣臨床失智症學會診療推薦醫師; 台灣頭痛學會會員; 台北榮總高齡醫學中心主治醫師; 亞東醫院神經內科主治 ... 於 www.kgh.com.tw -

#9.神經外科 - 台北醫學大學附設醫院

羅文政. 主治專長: • 椎間盤突出、 脊椎脫落• 脊椎腫瘤、 脊椎骨折• 脊椎狹窄、 退化性脊椎關節炎• 腦瘤、 腦中風• 腦血管疾病(包括腦動腫瘤、動靜脈畸型) 於 www.tmuh.org.tw -

#10.台北榮總一般神經內科主任劉秀枝》笑擁癌症給的禮物

台北榮總 一般神經內科主任劉秀枝》笑擁癌症給的禮物. 從國內失智症研究的權威醫師,到成為乳癌病患,劉秀枝總是充滿活力為病人打氣,也開朗面對人生的 ... 於 healthforall.com.tw -

#11.神經外科 - 馬偕紀念醫院

99年9月起續由為蔡承嘉醫師擔任神經外科主任一職.科內現有主治醫師八人,總醫師一人,住院醫師三人,臨床護理師六人,術中監測員一人。另外, ... 於 www.mmh.org.tw -

#12.特別為大家介紹一位好醫師: 台北榮總神經外科主治醫師吳昭慶 ...

台北榮總 神經外科 主治醫師 吳昭慶 醫師 Jau-Ching Wu, M.D.. 其實我的脊椎和腰部問題,早在25年前就存在著,只是那時候因為年輕加上對醫療知識沒有 ... 於 blog.udn.com -

#13.14顆「真人頭」擺上手術檯神經外科醫師訓練大揭密!

(腦血管顱底手術研習營,台北榮總,許秉權,神經外科,屍頭,開腦,) ... 比照真正手術,並請來美國神經外科權威Ali Krisht教授指導,提供外科醫師精進手術 ... 於 health.ettoday.net -

#14.簡介 - 臺北榮民總醫院內科部

109年年度統計本部接納住院病人共23,366人次,門診600,164人次。 編制與人員: 一、編制 本部現有胃腸肝膽科、心臟內科、內分泌新陳代謝科、腎臟科、感染 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#15.神經外科- 童綜合醫療社團法人童綜合醫院

... 醫院院長童瑞年體恤中部病患,特前往台北三軍總醫院及台北榮總修習神經外科學,之後返鄉服務,至今救治無數病患,也使得童醫院的神經外科在中部地區擁有相當聲望。 於 www.sltung.com.tw -

#16.神經外科- 醫師介紹 - 林新醫院

臺北榮民總醫院神經外科主治醫師臺北榮民總醫院神經外科住院醫師臺北榮民總醫院 ... 台北新光醫院神經外科主治醫師恩主公醫院神經外科主治醫師德國聖安娜脊椎醫院進修 ... 於 www.lshosp.com.tw -

#17.神經內科 - 臺中榮民總醫院埔里分院

現職:, 神經內科主治醫師. 學歷:, 台灣大學醫學系. 經歷:. 台大醫院神經部兼任主治醫師 衛福部台北醫院神經內科主任 普仁聯合診所專任醫師. 於 www.pulivh.gov.tw -

#18.醫師陣容

醫師陣容. *熊海明部長---. 前台北榮總神經外科主治醫師. 教育部部定講師. 秀傳紀念醫院神經醫學部部長. 主治項目: 脊椎手術、顯微手術、頸椎、腰椎間盤手術、脊髓 ... 於 www.scmh.org.tw -

#19.榮總神經外科 - 旅遊貼文懶人包

提供榮總神經外科相關文章,想要了解更多台北榮總神經內科掛號、榮總神經外科、台中榮總神經內科掛號相關旅遊資訊或書籍,就來旅遊貼文懶人包. 於 traveltagtw.com -

#20.神經外科- 醫師簡介- 林子淦 - 天主教輔仁大學附設醫院

林口長庚醫學中心神經外科資深醫師及總醫師; 美國麻州綜合醫院(Massachusetts General Hospital)神經病理科研究員 ... 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#21.神經內科 - 臺北榮民總醫院

臺北榮民總醫院,Taipei Veterans General Hospital. ... Yu-Hsiang Yu. 科主任 神經內科 醫師簡介 · 王培寧(Pei-Ning Wang) ... 神經內科 國際醫療. 於 www.vghtpe.gov.tw -

#22.醫療團隊- 神經外科- 外科- 科別介紹 - 新光醫院

專治項目 · 骨刺手術 · 顏面神經抽搐症 · 頸動脈狹窄手術 · 頭部外傷 · 腦血管手術 · 腦出血 · 脊椎腫瘤手術 · 微創脊椎手術 ... 於 www.skh.org.tw -

#23.神經外科權威陳敏雄接為恭醫院副院長- 生活- 自由時報電子報

苗栗縣頭份市財團法人為恭紀念醫院為提升醫療品質,強化急重症搶救能力,特聘台北榮民總醫院一般神經外科主任、曾獲商業週刊選為百大良醫的陳敏雄, ... 於 news.ltn.com.tw -

#24.站在巨人的肩膀帶領北榮腦神經外科翱翔國際 - 健康醫療網

在外科手術排行榜中,顱底手術的困難度是數一數二,由於大腦顱底部位結構複雜,操刀醫師稍有不慎,患者的某些功能就會受到毀損,在這領域,臺北榮民總 ... 於 m.healthnews.com.tw -

#25.成員介紹 - 國立陽明交通大學附設醫院

台北榮總神經外科 住院醫師(83.11~89.11); 台北榮總神經外科專科醫師; 竹東榮民醫院神經外科主任(89.11~94.06); 署立宜蘭醫院神經外科主任(94.06~96.12) ... 於 www.ymuh.ym.edu.tw -

#26.神經外科- 花蓮 - 門諾醫院-Mennonite Christian Hospital

... 醫院神經外科住院醫師暨總醫師三軍總醫院神經病理科暨放射科研究員台大外科加護病房研究員門諾醫院重症加護中心主治醫師台北榮總神經放射科研究員. 於 www.mch.org.tw -

#27.鄭宏志小檔案54 歲 - 社團法人台灣醫務管理學會

台北榮總 神經醫學中心神經修復科主任鄭宏志是國際神經外科權威,1996年與研究團隊首度證實神經具再生能力,4年後再進行神經再生術的人體試驗,12 ... 於 www.tche.org.tw -

#28.台北榮總神經外科 - QTQSB

臺北榮民總醫院,Taipei Veterans General Hospital 11217臺北市北投區石牌路二段201號. 交通位置更新日期:2019/01/07 維護單位:臺北榮民總醫院. 臺北榮民總醫院 ... 於 www.hustlefrthhouse.co -

#29.神經外科-鄭重醫師兼部主任 - 新北市立聯合醫院

學歷國立陽明醫學院醫學系國立交通大學EMBA 經歷台北榮民總醫院神經外科主治醫師桃園榮民醫院神經外科主任行政院衛生署新竹醫院神經外科主任行政院 ... 於 www.ntch.ntpc.gov.tw -

#30.吳昭慶 - 臺北榮民總醫院

- 迄今 台北榮民總醫院神經醫學中心兒童神經外科 主任; - 迄今 國立陽明大學 教授. 經歷: - 美國杜克大學醫學中心(Duke University Medical Center, ... 於 www.vghtpe.gov.tw -

#31.神經醫學中心 - 臺北榮民總醫院

臺北榮民總醫院,Taipei Veterans General Hospital. ... Yen-Feng Wang. 主治醫師 神經內科 國際醫療... 中心 more 醫師簡介 ... 神經外科 神經血管. 於 www.vghtpe.gov.tw -

#32.神經內科醫師徐國洲

學歷, 陽明醫學院醫學系學士 · 經歷, 台北榮總神經內科主治醫師中華民國神經內科專科醫師 · 專長, 一般內科疾病、頭痛暈眩、中風、癲癇、坐骨神經痛、肌無力 ... 於 www.ysvh.gov.tw -

#33.神經內科– 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院‧En Chu ...

神經 內科 | 醫師代碼:00034 ... 神經科專科醫師; 台大醫院副院長; 台大醫學院教授; 台大醫院主治醫師; 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公 ... 台北榮總神經科總醫師. 於 www.eck.org.tw -

#34.臺北市立聯合醫院和平婦幼院區-部科介紹

台北 市立聯合醫院和平院區 神經外科主治醫師兼外科加護病房主任 前台北市立聯合醫院仁愛院區 神經外科 ... 內視鏡經蝶竇腦下垂體手術進修(台中榮總, 2012) AOSpine會員 於 tpech.gov.taipei -

#35.榮總神經外科吳昭慶 - 台灣公司行號

2016年9月5日- 神經修復科醫師介紹. 吳昭慶醫師Jau-Ching Wu, M.D. 專長: 內視鏡手術... 微創神經脊椎手術... 台北榮總神經外科主治醫師; 陽明大學醫學院講師. 於 zhaotwcom.com -

#36.神經內科 - 天晟醫院

國立陽明大學醫學系醫學士前署立桃園醫師神經內科主治醫師前台北榮總醫院神經科專科醫師中華民國神經內科專科醫師. 主治項目: 頭痛、頭暈、失智、神經痛、周邊神經 ... 於 www.tcmg.com.tw -

#37.外科部- 神經外科 - 國立台灣大學醫學院附設醫院

1960年台大醫院於外科部下設立神經外科等次專科,並於1968年增設神經外科總醫師一職,開始有完整之神經外科專科醫師訓練,隨後並設置神經外科專屬病房,照顧神經外科病患。 於 www.ntuh.gov.tw -

#38.台灣神經學學會學會組織

候補監事:, 李悌愷 ; 理事長:, 陳榮基 ; 總幹事:, 邱浩彰 ; 會址:, 台北市常德街1號台大醫院神經內科 ... 於 www.neuro.org.tw -

#39.王必勝正宮身份曝!北榮頂尖美女醫好友點破他們「夫妻關係」

... 王必勝的妻子與王是大學班對,目前任職台北榮總,是神經醫學專家,知情人士表示,王必勝太太的臨床表現十分頂尖,也深受病人歡迎,而王平... 於 tw.appledaily.com -

#40.北榮桃院神經專家黃銘超醫術精湛將為民眾帶來福音

黃銘超畢業於台北醫學大學醫學系學士、東京女子醫科大學醫學博士,具備外科專科醫師、神經外科專科醫師,以及神經脊椎外科專科醫師等證照,其專長為神經 ... 於 tyenews.com -

#41.何治軍醫師|醫師介紹|長庚醫療財團法人全球資訊網 - 長庚醫院

台灣神經腫瘤學學會理事長; 高雄長庚紀念醫院外科部腦神經外科主任; 高雄榮民總醫院外科部神經外科科主任; 台北榮民總醫院神經醫學中心神經外科主治醫師 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#42.印度雙效希愛力,早洩治療 - 犀利士

... 藥都是有一定療效的好藥,」高雄榮民總醫院泌尿外科主治醫師簡邦平說。 ... 務局、日本食品分析檢測中心和歐美多家權威機構的檢測,可安全使用。 於 oikotimes.com -

#43.「台北榮總腦神經外科推薦」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康咬一口

他很推薦他的醫生,北榮神經外科的許秉權醫師,我也是,要大力推薦。 , 他是許秉權,現任台北榮總神經外科主治醫師、國際抗癲癇聯盟癲癇手術亞洲區代表、美國維吉尼亞大學 ... 於 1applehealth.com -

#44.失智症診療醫師推薦名單

精神科. 蕭秋萍. 台北市. 臺北榮民總醫院. 神經內科. 傅中玲. 王署君. 王培寧. 陳世彬. 陳韋達. 王嚴鋒. 精神科. 黃正平. 蔡佳芬. 楊誠弘. 國立臺灣大學醫學院附設醫院. 於 www.tds.org.tw -

#45.醫師簡介 - 衛生福利部雙和醫院- 臺北醫學大學

三叉神經痛之手術. • 立體定位手術. • 加馬刀治療 ... 臺北榮民總醫院神經醫學中心功能性神經外科主任. • 臺北榮民總醫院住院醫師總醫師及專科醫師. 專科證書:. 於 shh.tmu.edu.tw -

#46.【生活】腦下垂體腫瘤 台北榮總看診及手術前準備

腦下垂體腫瘤手術:一般來說,腦下垂體腺瘤手術會採用經蝶竇手術,進入路徑較多採用經鼻腔,輔助工具包括顯微鏡和內視鏡。 榮總神經外科的腦下垂體手術會和耳鼻喉科合作, ... 於 ringobaby.pixnet.net -

#47.臺北榮民總醫院神經醫學中心施養性主任 - 健康醫療資訊網

目前台北榮總神經外科一年手術治療接近3000例病患,我們幾乎是許多病患治療的最後一站。 5.您是國內癲癇治療的權威,想請問癲癇的發生與遺傳有關嗎? 於 wegenius.org -

#48.《頭痛看過來》/臺北榮總神經內科主治王嚴鋒醫師導讀

頭痛看過來:神經內科權威醫師群的精準處方》 作者:王署君/總策畫, 臺北榮陽頭痛醫學團隊/合著出版社:原水文化出版日期:2017-06-03 ... 於 gloriapeng2.pixnet.net -

#49.仁愛醫療財團法人全球資訊網-醫療資源-醫師介紹-內科-神經內科

仁愛醫療財團法人神經內科主治醫師; 學歷:國防醫學院醫學系; 經歷:台北榮民總醫院醫師 國軍八○三總醫院神經內科主任 聖馬爾定醫院醫務主任 於 www.jah.org.tw -

#51.台北榮總神經外科

臺北榮民總醫院,Taipei Veterans General Hospital. ... 任森利. Sen-Li Ren. 主治醫師神經外科神經血管... 科more 醫師簡介· 吳昭慶(Jau-Ching Wu) ... 於 twhospital.iwiki.tw -

#52.醫療陣容 - 奇美醫院

佳里奇美醫院神經內科主治醫師 ... 台北榮總神經醫學中心進修醫師 ... 一般神經學,周邊神經學,癲癇症,腦血管醫學,內科學,急重症醫學,老人醫學,整合醫療,長照 ... 於 www.chimei.org.tw -

#53.神經外科- 醫師介紹

三軍總醫院神經外科總醫師; 三軍總醫院澎湖分院神經外科主任; 苑裡李綜合醫院神經外科主任 ... 台北市宏恩醫院神經外科兼任主治醫師; 新光醫院外傷科主任 ... 於 www.country.org.tw -

#54.醫師資訊 - 郵政醫院

台北 醫學大學醫學系、台大衛生政策與管理研究所公共衛生學組、台大醫院泌尿部住院 ... 國防醫學院醫學系、台中榮民總醫院神經外科主治醫師、寧波市鄞州人民醫院脊椎微 ... 於 www.postal.com.tw -

#55.神經外科 - 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院

學經歷:國防醫學院醫學系畢國軍松山總醫院外科住院醫師三軍總醫院神經外科部住院 ... 創脊椎醫學會教育委員台北榮總、高雄榮總神經外科主治醫師國立陽明醫學大學外科 ... 於 www.cych.org.tw -

#56.神經外科 - 康健雜誌

台北榮總 兒童神經外科主任黃棣棟問。 劉秀枝:神經病、精神病,還是神經精神病? 於 www.commonhealth.com.tw -

#57.神經科 - 義大醫院

另外針對急性中風之病患,本科與神經外科將成立腦神經重症加護病房,可針對進行血栓 ... 高雄榮民總醫院神經內科資深主治醫師 ... 台北榮民總醫院癲癇科臨床研究醫師. 於 www.edah.org.tw -

#58.醫療團隊-神經外科部-三軍總醫院- Tri-Service General Hospital

網站更新時間:2022/1/3 下午04:54:04; 內湖院區: 11490臺北市內湖區成功路二段325號 三總google地圖_圖片 電話:(02)8792-3311(代表號); 汀州院區: 10086臺北市中正區 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#59.醫師介紹 - 台北榮民總醫院

一般神經科. 特約醫師>>. -->. 臨床研究員:季康揚, 林詠萱, 林柏佐; 總醫師: 許紹倫, 蔡孟儒, 吳俊毅, 彭詩惟, 王晨羽; 第三年住院醫師:廖誼佳, 曾冠華, 劉一宏, ... 於 vghtpe2015.hihost.com.tw -

#60.北榮黃棣棟主任,救上千腦瘤童@ ~天空藍 - 隨意窩

(文摘自101.03.10 蘋果日報) 國內每年新增100多名兒童腦瘤患者其中約有半數個案,是在台北榮總兒童神經外科進行治療 之所以深受患者信賴,當中一大關鍵因素就是帶領 ... 於 blog.xuite.net -

#61.徐雅仁仍昏迷台金醫師聯手搶救 - 金門日報全球資訊網-

... 委辦公室以及鄉親的重視與關切,經多方協調,昨日上午行政院衛生署空中轉診審核中心執行長蔡行瀚、台北榮民總醫院神經重症加護中心主任鍾文裕兩位知名神經外科權威 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#62.超推薦百大良醫~神經內、外科 - spicyjian

專長:神經醫學、腦血管疾病重要事蹟:台北慈濟醫院神經內科主任及品質資訊長、曾任長庚醫學中心神經內科副教授 姓名:林恭平所屬醫院:台北榮總 ... 於 spicyjian.pixnet.net -

#63.神經外科 - 國軍桃園總醫院

神經外科 · 人員介紹 · 徐永旭 · 葉坤傑 · 陳毓堃 · 文宏裕 · 邱秀瑜 · 邱詩潔. 於 www.aftygh.gov.tw -

#64.神經外科門診- 預約看診醫師選單- 臺中

陳楷元醫師. 廖致翔醫師. 劉思沅醫師. 潘宏川醫師. 賴志明醫師. 尹嘉展醫師. 李旭東醫師. 周育誠醫師. 高定憲醫師. 黃愉芬醫師. 潘思延醫師. 顏俊銘醫師. 李崇新醫師. 於 register.vghtc.gov.tw -

#65.台北榮總神經外科權威顏玉樹 - 健康急診室

臺北榮民總醫院神經醫學中心神經外科主治醫師日本國立信州大學進修神經醫學中心- 臺北榮民總醫院2020年11月5日· 臺北榮民總醫院,Taipei Veterans General Hospital. ... Yu ... 於 1minute4health.com -

#66.神經外科 - 臺北榮民總醫院新竹分院

各類神經性酸麻疼痛,肢體活動障礙的評估與治療。 腦血管病變、腫瘤及中樞神經感染、頭部及脊椎外傷、退化性脊椎病變長期後頸部及下背部 ... 於 www.vhct.gov.tw -

#67.神經外科– 臺北榮民總醫院桃園分院

學歷: 台北醫學大學醫學系 東京女子醫科大學醫學博士 經歷: 臺北榮民總醫院神經 ... 神經外科主任 三軍總醫院神經外科主治醫師 新北市立聯合醫院三重分院神經外科 ... 於 www.tyvh.gov.tw -

#68.許秉權醫師介紹和評價-台北市神經外科 - 良醫健康網

許秉權醫師的相關介紹與聯絡方式、網友就醫經驗分享與醫師評價!臺北榮民總醫院台北市神經外科醫師;專長:腦瘤,癲癇,腦血管瘤等;經歷:臺北榮總主治 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#69.神經內科 - 臺北市立關渡醫院

臺北榮總腦中風暨腦血管疾病中心主任. 臺北榮總神經醫學中心腦血管科主治醫師. 臺北榮總神經內科住院醫師與總醫師. 美國波士頓大學醫學中心住院醫師兼神經內科研究員. 於 www.gandau.gov.tw -

#70.哈鐵木爾醫師 - 花蓮慈濟醫院

現職 ‧慈濟大學護理系副教授 ‧花蓮慈濟一般神經外科主任 ‧花蓮慈濟合心八樓病房主任 ... 經歷 ‧台北榮總神經醫學中心住院醫師主治醫師 ‧天主教耕莘醫院仁慈醫院主治 ... 於 hlm.tzuchi.com.tw -

#71.神經外科- 醫師介紹

衛生福利部台中醫院神經外科主任 ... 臺中榮民總醫院神經外科主任 ... 台北三軍總醫院神經外科主治醫師亞東神經外科主治醫師台灣外科醫學會專科醫師台灣神經外科醫學會 ... 於 wlshosp.org.tw -

#72.搶救邵曉鈴/〈獨家〉救邵曉鈴腦傷北榮總團隊也加入!

邵曉鈴狀況好轉,現在關注的就是腦部的受傷情況,根據TVBS掌握的消息,由於邵曉鈴的胞弟邵國寧,曾經在台北榮總擔任神經外科主治醫師,還是現任院長李 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#73.台北榮總神經外科許秉權 - Mofy

23/9/2014 · 台北榮總一般神經外科主治醫師林俊甫說,惡性腦瘤發生率約十萬分之六,病人發病年齡平均60歲。台北榮總一般神經外科主治醫師許秉權指出,臨床發現愈來愈年輕 ... 於 www.yourothleftcomic.co -

#74.高雄榮民總醫院神經外科-醫師介紹

醫師介紹 · 許書雄HSU Shu-Shong. 許書雄 · 廖維專LIAO Wei-Chuan. 廖維專 · 葉致文YIP Chi-Man. 葉致文 · 劉斯顥LIU Su-Hao. 劉斯顥 · 許晃譯HSU Huang-I. 許晃譯 · 林永上LIN, ... 於 org.vghks.gov.tw -

#75.【專欄】美國國會山衝擊事件一周年與中國民主化 - 民報

總之,川普在1月6日前後的行為絕對危及到美國長久以來引以為榮的民主憲政, ... 中國民主化及大選奠定真正的政治文化基礎——崇尚規則而不是崇尚權威、 ... 於 www.peoplenews.tw -

#76.神經外科 - 國軍花蓮總醫院

另外腦神經脊椎外科陳冠毓醫師引進最新的神外設備及技術專攻頭部受傷及腦中風、 ... 瘤手術、頸及腰脊椎手術等,於民國四十八年協助台北榮民總醫院開設神經外科專科。 於 805.mnd.gov.tw -

#77.李良雄 - 臺北醫學大學

腦神經外科權威,甫卸任(2009年)台北榮民總醫院院長、擔任陽明大學副校長,2003年SARS期間領導醫療團隊全力抗煞有功。成立神經修復中心、高齡醫學中心,造福病患。 於 203.71.86.87 -

#78.臺北榮民總醫院神經醫學中心神經外科- 醫師介紹

台北榮總 台灣神經學學會理事 - 台北榮總台灣外科醫學會常務理事. 醫療專長. 癲癇手術. 證照. 神經外科專科醫師 外科專科醫師 神經脊椎外科專科醫師 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#79.臺北榮民總醫院- 術中GPS導航開腦手術更安全主講人

術中GPS導航開腦手術更安全主講人:台北榮總神經醫學中心一般神經外科許秉權 ... 由成人神經外科許秉權、林俊甫醫師、神經內科尤香玉醫師、神經麻醉科 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#80.美國犀利士|增加快感|推薦|真品保證

研究人員發現:在經歷攝護腺根除手術後,兩側性神經受損而陽痿的病人中,長期 ... 就是這些口服藥都是有一定療效的好藥,」高雄榮民總醫院泌尿外科主治醫師簡邦平說。 於 kg.ua -

#81.衛教專區 - 臺北榮民總醫院

臺北榮民總醫院,Taipei Veterans General Hospital. 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#82.查詢關聯標籤: 台北榮總神經外科權威顏玉樹 - 社群網紅飯店 ...

臺北榮民總醫院, profile picture ... 本人曾於97年4月○日由神經外科顏玉樹醫師施行經鼻腔內視鏡腦下垂體腫瘤摘除手術,術後每年持續追蹤;復因腫瘤復發,於107年1 . 於 hotel.mediatagtw.com -

#83.台北榮總神經外科許秉權 - Kklkkl

想透過這封信來表達我們全家人對許秉權醫師無限的感謝!非常幸運的能借由網路的力量找到開腦腫瘤的權威臺北榮總神經外科許秉權醫師,爸爸於103年年初頭痛不已,直到今年七月 ... 於 www.kklkkl29.co -

#84.許秉權醫師 - 臺北榮民總醫院

snc,Taipei Veterans General Hospital. ... 現職: - 迄今臺北榮民總醫院神經醫學中心神經外科主治醫師國際抗癲癇聯盟癲癇手術亞洲區代表美國維吉尼亞 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#85.神經外科部醫師總覽 - 中國醫藥大學附設醫院

周德陽院長對於任何神經外科手術都十分專精,在腦瘤的研究上更是首屈一指對於任何 ... 外科加護中心主任、台灣微創脊椎醫學會理事、亦曾先後任職於台北榮民總醫院及 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#86.神經外科神經外科神經內科神經內科 - 衛生福利部臺北醫院

丁賢偉實證醫學中心主任暨神經外科主治醫師. 學歷:. 中國醫藥大學醫學系. 元智大學資訊管理學系企管碩士、博士. 經歷: 台北榮民總醫院神經醫學中心住院醫師、總醫師. 於 www.tph.mohw.gov.tw -

#87.組織架構:社團法人台灣腦中風學會

瑞典斯德哥爾摩的卡羅林斯卡學院神經科學博士, 臺北榮民總醫院神經內科住院醫師神經內科總醫師, 台北榮民總醫院主治醫師 國立陽明大學腦科學研究所副教授. 於 www.stroke.org.tw -

#88.黃文成 - 臺北榮民總醫院

簡介 · 神經修復手術,頸神經病變脫位及畸形,頸椎椎間盤突出,慢性頸部疼痛,胸椎病變,坐骨神經痛,下背痛,退化性腰椎病變 · 腰椎椎間盤突出症,腰椎滑脫 ... 於 www.vghtpe.gov.tw -

#89.李政家_醫生介紹 - 中心診所

台北榮民總醫院神經外科 主治醫師台北榮民總醫院新竹分院神經外科主治醫師國立陽明大學外科系部定助理教授台灣立體定位功能性神經外科及放射手術學會秘書長台灣神經外科 ... 於 clinic.org.tw -

#90.團隊介紹 - 神經內科

振興醫院神經內科團隊介紹. ... 神經內科主治醫師台北榮民總醫院神經內科兼任主治醫師陽明大學醫學系助理教授. 專長. 多發性硬化症、神經發炎型疾病、頭痛、 失智症. 於 1030.depts.chgh.org.tw -

#91.黃棣棟醫師 - 臺北癌症中心

兒童神經外科; 兒童腦腫瘤學; 兒童癲癇手術; 水腦症及腦室內視鏡手術 ... 台北榮總急診室主任; 加拿大多倫多兒童病院神經外科臨床研究醫師 台灣癲癇 ... 於 www.cancertaipei.tw -

#92.台北榮總神經外科脊椎 - Qruit

台北榮總 住院醫師、總醫師、主治醫師專長: 腦瘤、微創脊椎手術證照:神經外科醫療團隊院長與副院長內科部胸腔內科腸胃內科心臟內科腎臟內科神經內科新陳代謝科血液 ... 於 www.thebearcrwl.xyz -

#93.高雄榮民總醫院神經外科 | 健康跟著走

高雄榮總腦神經外科權威- 什麼是神經外科?前言:大多數人一聽到“神經外科”,很自然地就會和開腦手術聯想在一起。最近台北市發生的邱小妹事件,更凸顯... 於 info.todohealth.com -

#94.榮總腦神經內科推薦在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

E-mail:neur @vghtpe.gov.tw. ▻Address:No.201, Sec. 2, Shipai Rd., Beitou Dist., Taipei ...神經外科- 臺北榮民總醫院2020年11月5日· 任森利. Sen-Li Ren. 主治醫師 ... 於 timetraxtech.com -

#95.網路掛號 - 亞東醫院

為提昇您的健康,歡迎參加免費篩檢,請親洽本院北棟一樓『整合式預防保健服務中心』。 每月單週星期五早上提供乳房外科一站式整合服務,當日檢查當日領取報告,歡迎 ... 於 www.femh.org.tw -

#96.神經內科 - 醫師介紹

國泰綜合醫院神經內科主任國泰綜合醫院神經內科主治醫師教育部部定助理教授國立陽明大學神經學科兼任講師台北榮民總醫院神經內科兼任主治醫師 醫務專長: 於 www.cgh.org.tw