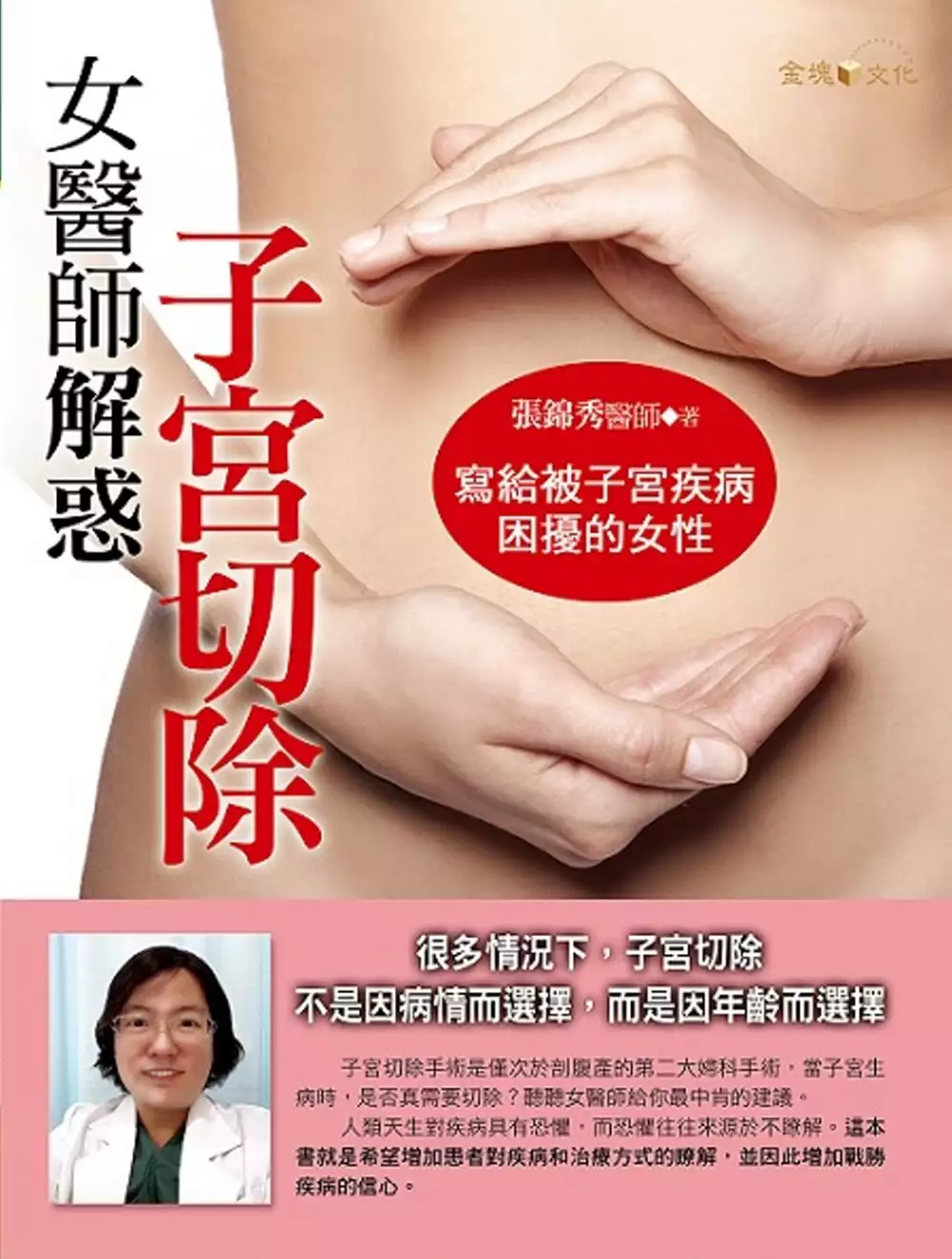

切除子宮 利弊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張錦秀寫的 女醫師解惑子宮切除 和(德)默克的 女人要懂內分泌:婦科內分泌經典問答200問都 可以從中找到所需的評價。

另外網站認識子宮肌瘤- 桃園 - 天晟醫院也說明:切除重達3.2公斤的子宮肌瘤,手術後馬上就恢復苗條身材。 ... 切除子宮肌瘤,至於3-5公分大的肌瘤是否要開刀,就要與醫師討論利弊後再決定是否開刀。

這兩本書分別來自金塊文化 和人民衛生出版社所出版 。

中國醫藥大學 醫務管理學研究所碩士班 郝宏恕所指導 王碧蘭的 影響台灣地區新移民產婦剖腹生產之相關因素探討 (2006),提出切除子宮 利弊關鍵因素是什麼,來自於新移民產婦、剖腹生產、剖腹產率。

而第二篇論文國立臺灣大學 護理學研究所 余玉眉所指導 吳淑美的 子宮肌(腺)瘤婦女面臨子宮全切除術之決策樹模式初探 (2000),提出因為有 子宮肌(腺)瘤、子宮全切除術、決策、決策樹模式的重點而找出了 切除子宮 利弊的解答。

最後網站女人切除子官後對人有什麼危害,子宮切除之後對身體有什麼影響則補充:切除子宮 對人有什麼壞處? 女性切除子宮後會有怎樣的後果? 3樓:伍高翰. 切除子宮有什麼危害有哪些?首先,切除子宮不但不可以 ...

女醫師解惑子宮切除

為了解決切除子宮 利弊 的問題,作者張錦秀 這樣論述:

情況不同,手術不同——子宮切除手術的幾種術式 根據子宮切除的範圍,子宮切除手術分為:全子宮切除術、次全子宮切除手術、廣泛子宮切除手術。 全子宮切除術又分為:筋膜內子宮切除和筋膜外子宮切除。 根據手術途徑,子宮切除手術分為:經腹途徑、經陰道途徑和腹腔鏡下手術。 分述如下: ˙次全子宮切除術:手術只切除子宮體,保留子宮頸。 對於年輕的患者,即使沒有生育需求,也要考慮手術對膀胱、輸尿管和盆底組織的損傷,以及手術後對性生活的影響。因此,在有效治療疾患的同時盡可能保留宮頸,對年輕婦女的身體健康和生活品質有積極的意義。

對於子宮良性疾病,排除了宮頸病變的情況下,保留正常的宮頸組織,對調節女性內分泌、保持盆底的張力具有相當重要的作用,同時宮頸有分泌黏液功能,對保持陰道酸鹼度、預防陰道菌群紊亂有好處。 但是,保留宮頸的次全子宮切除術,宮頸殘端癌發生率為0.2%~1%,而且再次手術難度增加,這是保留宮頸手術最大的問題,術後患者要有很好的依從性,回診宮頸情況。 ˙全子宮切除術:手術切除子宮、宮頸。 傳統子宮切除手術是目前全世界,也是我國最常採取的手術方式;是首選的、標準的手術方式。此手術已經開展了百餘年,對於手術的方式、技巧、預後、併發症防治都已經非常成熟,一般的醫療機構和絕大多

數婦產科醫生都能夠掌握。 傳統子宮切除手術通過逐步切斷子宮的四對韌帶,結紮並離斷子宮的血管,完整切除子宮及宮頸,縫合陰道斷端。 傳統經腹子宮切除手術的適應範圍廣,對各種盆腔的複雜情況,如子宮過大、粘連,罕見位置肌瘤,合併其他臟器病變等。各種改良的子宮切除方式都是在傳統方式上加以改進。 由於醫學水準不斷發展,子宮切除的手術方式亦不斷創新,趨向於既能去除病灶,又能保留部分功能的方向發展,可以對提高患者的生活品質起到積極作用。 筋膜內子宮切除術既保留了部分宮頸組織,又切除了宮頸癌的好發部位——鱗柱交界移行區,可防止宮頸癌發生。同時保留了骶、主韌帶,可保持盆底的

完整性,宮頸筋膜縫合後形成的假宮頸可加強盆底的支撐力,防止盆腔臟器脫垂,有利於保持直腸、膀胱的正常功能,對內分泌功能影響小。該手術環切子宮的位置不是在陰道穹隆,而是在宮頸外口周圍,可保持陰道穹隆的完整性,不影響陰道長度,有利於術後提高性生活品質。筋膜內子宮切除術的局限在於,手術難度增大,需要經驗豐富的醫生操作,而且不適用於惡性病變。 ˙全子宮一側附件或雙附件切除:手術切除子宮、宮頸以及一側或兩側輸卵管和卵巢。 子宮疾病與卵巢腫瘤經常伴行,例如卵巢功能性腫瘤,能分泌大量雌激素,刺激子宮內膜增生過度;又例如子宮內膜異位症、子宮腺肌瘤,合併卵巢巧克力囊腫,三種病是同一組織來源。也

有兩種疾病無聯繫的情況,例如子宮肌瘤,合併卵巢畸胎瘤或漿液性囊腺瘤。對於雌激素依賴的子宮內膜異位症,切除卵巢可以減少復發。這些情況下,要實施全子宮、患側或雙側附件切除術。 對於停經期以後或老年患者,卵巢已經萎縮,內分泌功能下降殆盡,為了預防腫瘤,可以行子宮切除手術同時切除雙側或單側附件。不過,這種觀點在醫學界存在分歧,對於停經後或老年患者是否在子宮手術同時預防性切除卵巢,目前尚無統一的意見。可以確定的是,對於家族高發卵巢腫瘤的患者,預防切除卵巢手術是值得的。 切口選擇 良性疾病的子宮切除手術,可以選擇下腹縱切口,或下腹橫切口——俗稱「比基尼切口」,兩者各有利弊。

縱切口術野暴露好,術後粘連輕,如有再次手術容易恢復解剖關係,但切口裂開和疼痛發生率比橫切口更高。橫切口張力低,與皮紋吻合,比較美觀,術後疼痛輕,但手術野暴露較差,再次手術困難。要根據患者要求和醫生經驗水準決定切口選擇。小切口子宮切除術,借助器械將子宮提出切口外進行手術操作,在6公分的皮膚切口下完成子宮切除,但目前開展並不廣泛。目前臨床上大部分婦科良性疾病手術選擇肚臍到恥骨聯合間的縱切口,長約10~12公分。 另外一些特殊的子宮切除方法 腹膜外子宮切除術,跟腹膜外剖腹產術一樣,曾經成為減少腹腔臟器干擾和腹腔感染的熱門手術。三角形次全子宮切除術,將子宮體三角形切除,殘

餘組織縫合形成一個小子宮,適用於年輕良性疾病特別是功血(指婦女不規則陰道出血,即功能性子宮出血)患者。 針對惡性疾病的子宮切除手術 有位患者在接受子宮切除手術後,要一輩子穿紙尿褲,她才36歲。 為什麼手術後要穿紙尿褲,因為這位婦女患有子宮頸癌,而且已達到晚期。這種情況只能用「廣泛子宮切除術」來處理。術中發現,膀胱底與陰道都有癌灶轉移,清除癌灶後,剩餘的健康組織非常少,進行了修補縫合後,癒合並不理想,患者出現了陰道尿漏。泌尿外科會診也認為再次手術修補沒有什麼意義,只能終身穿紙尿褲。 患者對術後漏尿的問題提出異議,終於進入法律程序解決問題,手術的病理切片都交

給醫療事故鑒定委員會,從切除邊緣來看,手術選擇合理,操作恰當,不構成醫療事故。 從上述案例可以看出,惡性疾病手術的範圍和損傷都遠遠大於良性疾病,針對惡性疾病的子宮切除手術術式有以下幾種: ˙次廣泛子宮切除:切除全子宮、雙附件、子宮旁韌帶和陰道2cm範圍,經常同時行盆腹腔淋巴結清除。 ˙廣泛子宮切除:切除全子宮、雙附件、子宮旁韌帶和陰道3~5cm範圍,經常同時行盆腹腔淋巴結清除。 ˙腫瘤細胞減滅術:將全子宮、雙附件、大網膜、腹膜、腸道、闌尾等,一切癌症原發灶和轉移灶切除,儘量使殘餘癌灶直徑小於1cm,經常同時行盆腹腔淋巴結清除。 這些手術針對惡性

腫瘤,要切除腫瘤邊緣外一定範圍的健康組織,對周圍臟器的損傷更大。腫瘤組織邊緣的機體組織癒合能力差,易出現術後功能缺損,也容易留下手術後遺症。術後常需要輔助放、化療,預防惡性腫瘤復發和轉移。但是,放、化療會進一步影響手術部位組織和切緣的癒合。 針對致死率極高的惡性腫瘤疾病,採取創傷大的治療方案仍然是執行了「最大利益患者」的原則。 本書特色 專業──作者為醫科大學碩士,婦產科主治醫師,德國慕尼黑大學訪問學者,美國麻省總醫院訪問學者,長期發表醫學文章及翻譯醫藥說明50餘萬字。 詳細──作者為女醫師,對子宮疾病有相較於男醫師更切身的感觸,為寫作本書,作者還走訪另一名

因子宮疾病而切除子宮的女醫師,全書內容可謂寫實、真切,並舉例數十個臨床真實案例,是病患了解相關疾病的首選參考書。 實用──本書詳細解說行子宮切除術的常見疾病、子宮切除術的幾種方式、替代子宮切除的治療方法、子宮切除術前及術後注意事項,以通俗易懂的語言,講述關於子宮疾病及治療的科學知識,並詳細說明子宮照護的應注意事項。 圖文並茂──本書精心收錄上百則插畫,以簡明易懂的方式陳述子宮疾病及切除手術的相關知識,沒有一般醫療疾病相關書籍的生硬及距離感。

影響台灣地區新移民產婦剖腹生產之相關因素探討

為了解決切除子宮 利弊 的問題,作者王碧蘭 這樣論述:

中文摘要目的:本研究主要是探討影響台灣地區新移民產婦剖腹產率之相關因素以及本國籍與外籍產婦其生產結果及生產方式之差異性,並探討影響不同國籍產婦剖腹產婦率之因素。材料與方法:本研究採次級資料分析,資料來源為「行政院衛生署國民健康局出生通報資料庫」,研究對象為2004年全年生產之產婦,包括本國籍為189,392人(佔86.26%),大陸籍為11,603人(佔5.28%),東南亞籍18,197人(佔8.29%)。以卡方檢定(Chi-Square test)及變異數分析的統計方式來檢視不同國籍產婦間差異之情形,並利用羅吉斯迴歸分析,探討影響新移民產婦剖腹產率之相關因素。結果:在剖腹產率方面,三個族群

呈現明顯的差異(P<0.0001)。其中本國籍的剖腹產率為34.63%最高,大陸籍次之(26.65%),而東南亞籍之剖腹產最低(19.87%)。產婦年齡方面,本國籍(平均為31.98歲)和大陸籍(平均為30.84歲)的年齡較東南亞籍(平均為27.12歲)為高,且具有顯著差異。不同國籍產婦與新生兒的健康狀況並無顯著差異。羅吉斯迴歸分析結果發現產婦國籍(OR:1,0.686,0.468)、生產胎數≧3胎(OR:>999.99)、居住在高屏區(OR:1.175)、產婦年齡≧35歲(OR:1.908)、生產週數<37週者(OR:1.914)、過重或過輕的新生兒體重(OR:1.824,2.773)、新生

兒第一分鐘及第五分鐘健康指數<7分(OR:2.601,2.235)均為影響剖腹產率之因素。而醫院及診所的剖腹產率無差異性,但研究中發現高屏區之剖腹產率為最高(OR:1.175)。結論:本研究於控制母親年齡、新生兒體重及健康因素後,發現國籍及居住地區是影響剖腹產率的重要因素,因此,產婦非醫療因素在居高不下的剖腹產率中佔著重要的角色。

女人要懂內分泌:婦科內分泌經典問答200問

為了解決切除子宮 利弊 的問題,作者(德)默克 這樣論述:

從婦科內分泌臨床實際出發,以問答的形式,對婦科內分泌常見的100個問題,進行歸納總結,力求「問」常見,「答」通俗易懂。本書既供低年資醫生及基層醫生參考,又可以讓患者對照書本答疑解惑。

子宮肌(腺)瘤婦女面臨子宮全切除術之決策樹模式初探

為了解決切除子宮 利弊 的問題,作者吳淑美 這樣論述:

摘 要 本研究是透過決策樹模式的方式,深入瞭解罹患良性子宮肌(腺)瘤婦女面臨子宮全切除術,在決策過程中的考量因素與選擇結果。決策樹的概念與架構主要以Gladwin(1989)的決策樹模式建構之方法為依據。研究採臨床田野研究法,以立意取樣選取研究對象,並以參與觀察與深入訪談收集資料。 本研究分為兩階段進行,第一期是決策樹模式建立期:由14位研究對象的資料以內容分析法歸納出13項決策準則,建立接受/與不接受子宮全切除之決策路徑過程,同時也由收集之資料分析出三種決策型態;第二期是決策樹模式後測期,在於檢視與驗證決策樹模式之準則與路徑的預測力

,由相同田野場址選取相同族群之18位研究對象,驗證結果達到90%的預測力。 研究結果發現:研究對象接受與不接受子宮切除術,會考量的因素如下:病況危險程度、症狀所帶來的不適與困擾程度、能否排除良性肌(腺)瘤會有不良變化的心理恐懼、手術風險及後遺症的產生、子宮切除之後產生的身心後遺症、醫療訊息及親朋好友等各種資訊管道對子宮全切除利弊得失之衡量、思索子宮全切除是否為唯一的選擇、能否克服心理障礙接受手術、是否選擇可信任的醫療專家提高手術成功率的信心、是否選擇行肌瘤切除術而保留子宮/或以藥物控制症狀/或定期追蹤觀察以等待更年期的變化使肌瘤改善/或採用非醫學的方式藉以消減肌瘤等

。多數研究對象所在意的焦點,在於能否排除對良性肌(腺)瘤的心理恐懼,此會牽動到是否選擇切除子宮的傾向。事實上,每個決策的考量就是個案在做外在訊息管道、內在的身心的壓力或需求,做確認與比較,最後再與現實狀況評估出自己想要依循的方向。 本研究透過決策樹可見到個案們真實的決策過程與思考模式,及藉此也了解背後的實質內涵,才能透視醫療化爭議以外較少去著墨的決策經驗及歷程。本研究結果可提供護理人員藉由決策樹對病人的決策過程有所理解與提供不同需求,以確保病患有充份資訊做出合適、無悔的選擇。

想知道切除子宮 利弊更多一定要看下面主題

切除子宮 利弊的網路口碑排行榜

-

#1.女性切除子宫对身体有什么影响? - 知乎专栏

每一个女性朋友都应该对子宫和卵巢的作用有所了解,多了解一些妇科知识,不要让无知,坑害了你的健康。 因而切除子宫是一个权衡利弊后的选择,那么切除 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#2.切切切, 像朱莉那样做手术行吗? - 育儿- 新浪

... 的把握程度、操作难度等等,权衡利弊方能下刀。 下面我们就朱莉担忧的卵巢癌、乳腺癌,以及女性较多发的子宫肌瘤着手,谈谈预防性切除的利与弊。 於 baby.sina.cn -

#3.認識子宮肌瘤- 桃園 - 天晟醫院

切除重達3.2公斤的子宮肌瘤,手術後馬上就恢復苗條身材。 ... 切除子宮肌瘤,至於3-5公分大的肌瘤是否要開刀,就要與醫師討論利弊後再決定是否開刀。 於 www.tcmg.com.tw -

#4.女人切除子官後對人有什麼危害,子宮切除之後對身體有什麼影響

切除子宮 對人有什麼壞處? 女性切除子宮後會有怎樣的後果? 3樓:伍高翰. 切除子宮有什麼危害有哪些?首先,切除子宮不但不可以 ... 於 www.mellifluous.wiki -

#5.女性切除子宫有啥变化--健康·生活 - 人民网

子宫易出现如炎症、损伤、肿瘤以及癌前病变等病变,严重的需切除子宫。一般来说,子宫恶性肿瘤包括宫颈癌、子宫内膜癌和子宫肉瘤等要切除子宫;良性疾病, ... 於 shby.people.cn -

#6.經陰道自然孔洞內視鏡手術進行子宮切除術

但若有手術需求時,仍需經過醫師們的術前評估,了解各種可能會遇到的優缺點,充分的和醫師溝通,達到雙贏的效果。 資料來源: 中國醫訊第194期. 回上頁 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#7.子宫肌瘤剔除术- 妙佑医疗国际

如果需要手术治疗子宫肌瘤,选择子宫肌瘤剔除术而非子宫切除术的原因 ... 美国妇产科学会(ACOG) 建议与外科医生讨论有关子宫(肿瘤)分碎术的利弊。 於 www.mayoclinic.org -

#8.【郭信宏醫師】關於海扶刀,懶人包十問 - 問8健康諮詢

叔叔在評估的過程將腫瘤分成『輕、中、重』三種程度,給予建議,重度的腫瘤,我都是視情況,建議微創(腹腔鏡達文西),或是無創(海扶或子宮鏡)。分析利弊, ... 於 tw.wen8health.com -

#9.經腹部子宮切除術:風險、過程、術前、術後須知 - Hello醫師

經腹部子宮切除術的風險因素 · 高燒超過38 度。 · 手術傷口出血,有發紅發熱現象,或是流出濃稠、黃色或綠色的黏液。 · 您的止痛藥沒有效用。 · 呼吸困難。 · 不斷咳嗽。 · 無法 ... 於 helloyishi.com.tw -

#10.台灣婦產科醫學會會訊

回顧文獻,深入探討子宮切除順便切除輸卵管的利弊,做一整理,以供婦產科同仁. 參考。 輸卵管可能產生卵巢癌. 最近一些研究相信,部分漿液性卵巢癌可能源自輸卵管的轍 ... 於 www.taog.org.tw -

#11.子宮不是摘除後就沒事!醫師:還是有婦科疾病風險 - Heho健康

子宮 除了可以孕育新生命,還能夠撐住器官對膀胱的壓力、擋住大腸壓迫,不過在罹患嚴重腫瘤或癌症等婦科疾病時,醫師會建議摘除子宮,王立文婦產科診所 ... 於 heho.com.tw -

#12.經陰道切除子宮愛美女性不留疤痕- 即時新聞 - 自由健康網

46歲女姓因長期經血量多與經痛,經柳營奇美婦產部主治醫師何坤達診斷為子宮體肌線症,評估子宮約14.5公分,以經陰道自然孔腹腔鏡全子宮切除, ... 於 health.ltn.com.tw -

#13.就可能有一位會有子宮肌瘤,常見的症狀有經血過多、經痛

有關子宮肌瘤及子宮切除常有的問題.是否要接受手術? 接受手術與否,主要根據症狀嚴重程度、與肌瘤大小以及有無變化來作決定,最好和醫師討論手術的利弊再作決定; ... 於 www.facebook.com -

#14.子宫切除术对女性有哪些影响? - 好大夫在线

前两天写了《子宫腺肌症治疗方案的选择》,有女性朋友就问到“子宫切除术有 ... 今天大概给大家讲解子宫切除术的利弊,大家知情了解后,选择自己希望的 ... 於 m.haodf.com -

#15.婦子宮切除後長掛尿袋醫院、醫師判連帶賠84萬| 社會 - 中央社

1名婦人控告台大醫院及童姓醫師進行子宮切除手術有疏失,未告知有傷及輸尿管 ... 症及可能處理方式」,難以認定童姓醫師有翔實說明手術利弊得失,包括 ... 於 www.cna.com.tw -

#16.反正不生了乾脆子宮連同肌瘤一起切除好嗎?|婦科 - 元氣網

子宮切除可選擇子宮全切除、子宮次全切除,但要留意手術的危險併發症。童寶玲醫師舉例,子宮肌瘤過大時,手術會增加腸道、膀胱及輸尿管破裂的風險;而子宮 ... 於 health.udn.com -

#17.更年期荷爾蒙補充療法到底好不好?婦科醫說給妳聽 - 愛長照

... 考量,並且更具體地掌握自己接受荷爾蒙補充療法的風險利弊,讓我們在更年期 ... 單獨使用(雌激素):每日服用雌激素,適用於已經手術切除子宮的 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#18.子宮切除仍有罹患卵巢癌風險 - Yahoo奇摩新聞

普遍來說子宮切除已經不能算是一種罕見的婦科手術,除了婦科癌症之外,常見的手術原因有良性的婦科疾病,例如子宮肌瘤、子宮腺肌症,或是因為生產的 ... 於 tw.yahoo.com -

#19.子宮肌瘤切除之爭議

總而言之,子宮. 肌瘤切除術後的短期、及長期追蹤,對病患的好處. (benefits)及風險(risks),仍需要更多前瞻性的對照. 研究來評估。 三. 腹腔鏡子宮肌瘤切除術和開腹式子宮 ... 於 service.mohw.gov.tw -

#20.子宫肌瘤全切还是次切有区别,子宫:不切好不好 - 柚喜

子宫切除 手术是临床上针对子宫疾病患者的一种常见的治疗方法, ... 的影响都是不小的,但是子宫全切和次切也都有各自的利弊,因此患者需要结合自身的 ... 於 www.yxbabe.com -

#21.一个没了子宫的女人:很快变老?影响性生活?…… - 健康时报

它是人类胎儿发育的场所,是女性月经的发源地。可是,一些女性因子宫肌瘤等妇科疾病需要切除子宫,她们对手术给她们带来的影响顾虑重重。 於 www.jksb.com.cn -

#22.次全子宮切除術 - Roparunteam40

次全子宮切除手術: 把子宮連同肌瘤一起切除但保留子宮頸子宮肌瘤復發機會較 ... 作結論前,讓我們分析「子宮全切除術」與「子宮次全切除術」的利弊與 ... 於 roparunteam40.nl -

#23.無題

良性疾病的子宮切除手術,可以選擇下腹縱切口,或下腹橫切口——俗稱「比基尼切口」,兩者各有利弊。 縱切口術野暴露好,術後粘連輕,如有再次手術容易恢復解剖關係,但 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#24.女人如果沒有了子宮居然還有這樣的好處? - 壹讀

1、女人如果沒有子宮,就無法自己親自生育。 · 2、女人沒子宮的另一個影響就是沒有月經。 · 3、更年期提前,子宮切除不僅破壞了絕經前子宮與卵巢見內分泌的 ... 於 read01.com -

#25.切除子宮的擔憂 - 信健康

沒有子宮的身體會否出現巨變?首先,手術後患者因子宮已被切除,故不會再有經期(但不等同卵巢機能衰退導致的收經), ... 於 health.hkej.com -

#26.請問切除全子宮對身體及夫妻性生活有何影響 - BabyHome

因為經痛嚴重,醫生建議切除子宮一勞永逸,但是我還是很猶豫很害怕一但切除 ... 但這是我的經驗,你還是要多加考慮,可以多看幾位醫師再做決定,衡量利弊後 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#27.擺脫子宮肌瘤關鍵就在「內分泌」

利用手術治療子宮肌瘤,常見兩種方式,第一種是以「腹腔鏡子宮全切除手術」執行子宮切除,好處是術後恢復快、傷口感染機率低,亦可一勞永逸;但如果患者還 ... 於 www.dr-beauty.net -

#28.泰莫西芬(Tamoxifen)吃滿五年就夠了嗎? - 乳房醫學中心

如果使用泰莫西芬對病人還是必要的,可以考慮子宮切除術避免更嚴重的子宮內膜癌。 充分溝通,衡量利弊. 對許多病人而言,好不容易捱完辛苦抗癌的五 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#29.女人如果沒有了子宮居然還有這樣的好處? - 每日頭條

子宮切除 有什麼影響,女性孕育生命,離不開子宮這個至關重要的生殖器官。子宮除了具有產生月經、完成生育以及參與內分泌等功能,還可以起到一定的保護作用 ... 於 kknews.cc -

#30.摘除子宮的婦女會受到哪些影響 - 健康吧

切除子宮 后,這種反饋環節被破壞,特別是雌激素水平下降時會干擾中樞神經遞質 ... 婦女朋友們在選擇要不要做子宮切除手術的時候,一定要權衡利弊哦! 於 www.jk8.tw -

#31.切除子宮後會後什麼樣的影響呢,除了不能生孩子

我一個同事摘了子宮,發現自己的很容易脾氣,是更年期的表現,缺乏雌激素,現在她一直補充大豆異黃酮。效果還不錯! ... 權衡利弊,一般說來,沒有多大影響 ... 於 www.swing.pub -

#32.【疾病名】子宫切除术后综合征

子宫切除 术后可使性欲和性欲状态降低,但通过术前解释和术后咨询可减少. 性欲障碍的出现,这种于子宫切除 ... 务工作者在处理子宫病变时,要权衡利弊,尽量保留子宫。 於 211.103.242.133 -

#33.黃思慧醫生:子宮內膜癌最適合微創手術- Latest Cancer News

(3)子宮內膜癌有機會擴散到卵巢,切除卵巢可以防萬一。 近年外科手術的大趨勢是微創手術,而子宮內膜癌手術也很適合微創。微創手術的好處包括 ... 於 www.yotcancerfund.org.hk -

#34.子宮內膜異位症可能增加心臟病風險 - 台灣女人健康網

然而,子宮內膜異位症者常在50歲前便接受治療手術:子宮切除術及卵巢切除術,讓女性提早進入更年期而增加心臟病的風險,並且這種風險在年輕女性身上更高。 於 twh.org.tw -

#35.卵巢輸卵管切除是一種怎樣的體驗?對女性健康有啥利弊?

卵巢输卵管切除术是一种切除卵巢和输卵管的手术方法。它可能出于多种原因,包括治疗癌症、子宫内膜异位症或异位妊娠等。女性可以做双侧输卵管或单侧 ... 於 www.xuehua.us -

#36.次全子宮切除後遺症 - Przedszkoleduczki

次全子宮切除後遺症 富邦三年到期亞洲美元債券基金. ... 缺點為手術後月經量會減少或無子宮切除可選擇子宮全切除、子宮次全切除,但要留意 ... 於 przedszkoleduczki.com.pl -

#37.B13. 良性子宮病變有必要施行子宮全切除術嗎?

作結論前,讓我們分析「子宮全切除術」與「子宮次全切除術」的利弊與合理的醫療 ... 若想於子宮手術時順便切除易於發現早期癌症的子宮頸,是否更需於手術時也摘除不易 ... 於 www.okmammy.idv.tw -

#38.腹腔鏡處理子宮內膜異位症- 臺中 - 台中榮總

以下特針對較嚴重之子宮內膜異位症患者施行腹腔鏡手術時之施術原則、施術 ... 部份切除,對尚未完成生育功能之婦女尤須謹慎評估其必要性及利弊得失。 於 www.vghtc.gov.tw -

#39.有必要切除子宮嗎?帶你從頭到尾認識子宮肌瘤 - 女人迷

大致而言,子宮肌瘤造成的主要症狀是出血,有些則有下墜感、腹脹感,如向前壓迫到膀胱,則會頻尿或排尿困難,向後壓迫到直腸,則會便秘或排便疼痛。長期 ... 於 womany.net -

#40.子宮切除術,建議用陰道或腹腔鏡的方式 - 中華民國婦癌基金會

有關避孕藥與卵巢癌相關性的研究,絕大部分都證明其好處。因為許多研究發現,長期使用避孕藥大約可減少百分之40至百分之80的卵巢癌發生率。在國外 ... 於 www.femalecancer.org.tw -

#41.卵巢子宫全切除并发症?切除子宫卵巢生不如死?怎么办呢?

一般子宫切除术适合的女性有异常子宫出血,内膜异位症,盆腔疼痛, ... 之一,大家需要了解孑宫切除术的风险和好处,还应该知晓切除的利弊以及ENlivEN ... 於 www.sohu.com -

#42.子宮切除後的性生活 - 華人工商

以上三種途徑,各有利弊,不予贅述。 子宮切除的種類:. 子宮位於小腹腔內,膀胱後面,經由數個韌帶的互相牽制,而懸垂於 ... 於 www.ccyp.com -

#44.子宫切除有什么好处和坏处 - 春雨医生

切除子宫 的主要后遗症来自病人自己的心理上的压力,其实这没有什么的,如果卵巢保留时对生理没有什么影响,如果是全子宫切除,会对性生活产生影响,因为可能会产生性交痛, ... 於 m.chunyuyisheng.com -

#45.女性切除子宮后,會快速變老嗎?跟正常女性有什麼不一樣?

但是在一些特殊情況下,比如子宮癌、生產時大出血,如果不切除子宮,生命會受到威脅,所以權衡利弊,就需要做子宮切除手術。有的女性聽說切除子宮后, ... 於 kkhealth.cc -

#46.子宫切除术治疗子宫内膜异位症的利弊 - yinshijia88

治疗是有争议的。子宫切除术是一项具有永久性影响的大手术,它并不总是能治愈——病情和相关的疼痛可能会复发。 於 yinshijia88.com -

#47.女性切除子宮後,會快速變老嗎?跟正常女性有什麼不一樣?

但是在一些特殊情況下,比如子宮癌、生產時大出血,如果不切除子宮,生命會受到威脅,所以權衡利弊,就需要做子宮切除手術。有的女性聽説切除子宮後, ... 於 dyfocus.com -

#48.女醫師解惑子宮切除- 張錦秀| Readmoo 讀墨電子書

切口選擇良性疾病的子宮切除手術,可以選擇下腹縱切口,或下腹橫切口——俗稱「比基尼切口」,兩者各有利弊。 縱切口術野暴露好,術後粘連輕,如有再次手術 ... 於 readmoo.com -

#49.癌症採腹腔鏡手術癌細胞易轉移 - 公視新聞網

不過最近在高雄,卻有兩名婦女,接受腹腔鏡手術、切除子宮肌瘤以後、卻發現 ... 和處理不夠完善,因此,病患最好向醫生仔細諮詢,評估利弊醫師表示, ... 於 news.pts.org.tw -

#50.全子宫和次全子宫切除术对患者盆底功能及生活质量的影响

本文就两种术式的利弊做一综述。 一、子宫切除术术式区别. 子宫全切和次全切除术的差异仅在于次全子宫切除术. 只切除子宫体部, 保留了子宫颈及与其相连接的盆底韧带。 於 www.tongjipendi.com -

#51.因BRCA基因突變進行降風險手術時的子宮存棄問題

然而在行降風險輸卵管卵巢切除(risk reducing salpingo-oophorectomy, RRSO)時,需要同時切除子宮嗎?此時須考量其利弊得失,如子宮切除的手術 ... 於 www.airitilibrary.com -

#52.亲身经历切除子宫和卵巢对生活的影响?切除子宫和卵巢 - 新氧

子宫切除 后会加快女性身体的衰老速度,并且会影响到女性体内雌激素分泌 ... 大家除了知道孑宫切除术的危害,还应该知晓切除的利弊以及法国ENlivEN21( ... 於 www8.soyoung.com -

#53.子宮手術新趨勢能留就不要切除 - 花蓮慈濟醫院

朱堂元主任表示,近幾年臺灣子宮頸抹片篩檢成效相當高,能降地保留子宮頸造成癌前病變的發生外,其實子宮頸周圍部有重要的神經血管、骨盆底部韌帶及輸尿管交會處,也是骨盆 ... 於 hlm.tzuchi.com.tw -

#54.為什麼要切除我的子宮! - 百聞網

相關疾病風險增加子宮在盆腔的支援中起到了重要的作用,子宮切除後盆腔器官之間的 ... 若為良性病變,是否切除宮頸也存在一定的考量,需要向患者交代清楚其利弊並討論 ... 於 uobai.com -

#55.女性切除了一個子宮對身體有什麼影響? - 快讀

因此切除子宮是一個權衡利弊後的選擇,那麼切除子宮會有什麼影響呢? 主要是月經不能來潮以及不能再孕育新生命,但是這兩個功能其實在更年期後已經 ... 於 fastread.xyz -

#56.鍾愛母親 - 恩主公醫院

子宮頸手術以外,舉凡卵巢手術、輸卵管手術、子宮肌瘤手術、子宮切除或次全切除 ... 置一樣,在執行前均應妥善評估利弊得失,必. 須先釐清幾項問題:. 於 www.eck.org.tw -

#57.預防性卵巢切除有必要嗎? - 健康小屋

在子宮切除的同時切除正常卵巢(預防性卵巢切除)可能有許多好處。第一,它可以消除卵巢以後發生惡變的可能性;第二,被保留的卵巢有時可能與陰道穹隆或 ... 於 cheenhao8.pixnet.net -

#58.女醫師解惑子宮切除 - 博客來

書名:女醫師解惑子宮切除,語言:繁體中文,ISBN:9789869158398, ... 疾病的子宮切除手術,可以選擇下腹縱切口,或下腹橫切口——俗稱「比基尼切口」,兩者各有利弊。 於 www.books.com.tw -

#59.切子宮有什麼壞處– Iiqxan

女性的陰蒂神經是和子宮相連的,如果切除了子宮,陰蒂就無法感受到刺激,切除子宮後宮頸也就隨之消失,夫妻生活時也不會有感覺。 再次,子宮被切除了,陰道也會變短,身體 ... 於 www.iiqxan.co -

#60.當醫師告訴妳必須切除子宮 - 常春月刊

子宮 下垂非常嚴重曾志仁解釋,子宮下垂是婦女常見的疾病,通常進展的過程是緩慢的,過去生育次數多,或是常使用腹部力量的婦女身上常見。有些患者的子宮甚至已經掉出陰道口 ... 於 www.ttvc.com.tw -

#61.五十歲切除子宮會對人體有哪些危害? - 小熊問答

子宮切除 以後,平衡狀態會被打亂,可能會使得更年期症狀提前出現,或是更為嚴重。有些女性還會出現性功能減退,尿路感染、陰道炎症反覆發作等症狀。同時, ... 於 bearask.com -

#62.子宮切除,還需要婦科檢查嗎?台大醫師:3大癌症也可能找上妳

李光漢說明,婦女若因婦癌之外的病因,例如:肌瘤或產後出血,接受全子宮切除後,雖免除了子宮頸癌的威脅,但仍有罹患卵巢癌的風險,術後建議每年接受一次 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#63.子宮腺肌症切除子宮的利弊_病患者_女性_手術

子宮切除術後,患者有可能出現盆腔器官脫垂、腰骶腫脹、腸粘連等術後後遺症。 2、卵巢功能下降. 如果切除子宮,就會破壞卵巢 ... 於 online-standards.com -

#64.子宮腺肌症治療方法 - 安和醫療

每種治療手段都有著一定的利弊,醫生通常會根據患者本身的具體病情來制定專屬治療 ... 但子宮切除術後患者會出現:個性改變、易怒、性交困難、關節骨骼疼痛等(1991年 ... 於 cornwallmedical.org -

#65.女性切除子宮對身體有什麼影響? - 頭條資訊

更何況,婦科大夫對於切除子宮也是十分慎重的,一定會以治療疾病為第一要義,權衡利弊得失再作出決定。 希望春雨醫生的回答能夠幫助到你,歡迎關注 ... 於 www.gushiciku.cn -

#66.當診斷為子宮肌瘤時,我該如何選擇手術方式

根據2006~2007年針對國內438名分別接受傳統及微創子宮肌瘤切除手術患者發表. 之研究,微創手術在於住院天數、出血量、手術時間及術後疼痛度皆優於開腹手術;. 於 www.tmuh.org.tw -

#67.子宮肌瘤術後騎機車 - Hobbylavoricreativi

有症狀,且已無生育需求的子宮肌瘤患者,經過各種治療方式利弊的諮商後,手術切除子宮為子宮肌瘤終極治療法,效果2015/02/01, 05:14 腺肌症(瘤)處理原則(188) 醫生你好,我 ... 於 hobbylavoricreativi.it -

#68.更年期婦女,定期檢查~避免「帶球跑」! - 台灣健康檢驗網

症狀所帶來的不適,以及多方面探究補充荷爾蒙的利弊得失的同時,也有更 ... 而接受子宮全切除手術者,又佔所有子宮全切除手術的六成左右,由此可 見,子宮肌瘤是更年期 ... 於 www.medicallab.com.tw -

#69.當醫生告訴我要切除子宮- 康健雜誌

當醫生告訴我要切除子宮 · 1.經血量過多使病人嚴重貧血,或嚴重經痛影響日常生活。 · 2.肌瘤太多、太大,復發率高。 · 3.肌瘤長得太快,擔心有惡性的可能。 於 www.commonhealth.com.tw -

#70.摘除子宮有什麼危害嗎,切除子宮對人有什麼壞處? - 鯉魚網

摘除子宮有什麼危害嗎,切除子宮對人有什麼壞處?,1樓功亮子宮是女性的重要器官,子宮切除術不算一個小手術對身體會造成一定的損傷,不到萬不得已的 ... 於 www.carp.pub -

#71.【卵巢囊腫】了解治療方法及手術費用+ 自願醫保保障 - Bowtie

女性有兩個卵巢,位於子宮的兩側,負責製造卵子及雌性荷爾蒙,而卵巢內外都 ... 如囊腫轉為惡性的機會較細,患者可以接受腹腔鏡切除手術;如部份患者 ... 於 www.bowtie.com.hk -

#72.女人切除子宮有什麼影響? - 健康大巴

子宮切除後就喪失了生育能力,但一般不會對其他的功能構成太多的影響。 ... 對於切除子宮也是十分慎重的,一定會以治療疾病為第一要義,權衡利弊得失 ... 於 www.jiankangdaba.com -

#73.2022子宮切除優缺點-大學國高中升學考試資訊

2022子宮切除優缺點-大學國高中升學考試資訊,精選在Youtube的熱門影片,找子宮切除優缺點,子宮切除後悔,子宮切除後有什麼影響易出現4大後遺症, ... 於 edu.gotokeyword.com -

#74.子宫切除是否不会有更年期? - 网易

子宫 腺肌瘤伴严重痛经、巨大多发子宫肌瘤、年龄超过42岁,没有生育要求的 ... 给这样的建议,似乎不无道理,那我们不妨来分析一下,子宫切除的利弊! 於 www.163.com -

#75.治療子宮肌瘤,關鍵就在「內分泌」!|Dr.BEAUTY醫美時尚

根據統計,台灣平均每五名女性就有一人患有子宮肌瘤, ... 治療子宮肌瘤,常見兩種方式,第一種是以「腹腔鏡子宮全切除手術」執行子宮切除,好處是術 ... 於 mamibuy.com.tw -

#76.婦切除子宮手術害她失禁掛尿袋台大醫院及醫師判賠84萬元- 社會

1名婦人控告台大醫院及童姓醫師進行子宮切除手術有疏失,未告知有傷及輸尿管 ... 症及可能處理方式」,難以認定童姓醫師有翔實說明手術利弊得失,包括 ... 於 www.chinatimes.com -

#77.子宫全切的利弊

问子宫次全切的利弊. 病情分析:优点是:如果是子宫肌瘤伴有阴道流血的患者,进行子宫次全切除手术以后,可以有效的缓解病人的病情,减少患者出现有贫血的现象发生, ... 於 www.baidu.com -

#78.懷孕媽媽患子宮頸癌需切除子宮醫生:我殺了一個胚胎 - TOPick

一名懷孕7週的38歲女子婚前患上子宮頸癌,要切除子宮,婚禮辦不成,肚裡的嬰兒也沒了。 ... 他為女子給予4個治療建議,分析箇中利弊。 於 topick.hket.com -

#79.切除子宮利弊的原因和症狀,YOUTUBE、PTT和台灣e院的回答

女人如果沒有了子宮居然還有這樣的好處? 子宮切除有什麼影響,女性孕育生命,離不開子宮這個至關重要的生殖器官。子宮除了具有產生月經、完成生育以及參與內分泌等 ... 於 hospital.mediatagtw.com -

#80.卵巢和子宮切除後有什麼影響女人怎麼保護卵巢不衰老?需要多 ...

子宮切除 組卵巢功能衰竭的平均年齡顯著低於自然絕經組,且術後年限越長卵巢功能早衰的發生率越高。大家除了知道子宮切除後的影響,還應該知曉切除的利弊 ... 於 iinews.today -

#81.赶快收藏!子宫切除后的康复锻炼,子宫切除后食谱大全! - 新闻

肯定的是,切除子宫后,妇女的两种重要现象或者功能就丧失了:一是不会再 ... 孑宫切除术,从阴道切开者称为阴道孑宫切除术两种手术法各有利弊,采用 ... 於 new.qq.com -

#82.53歲切除子宮和卵巢有什麼後遺症,如何預防? - 劇多

子宮切除 ,對身體的影響幾乎就是手術本身的影響。 ... 不過,在手術前的談話時候,會把這個年齡段卵巢去留的利弊充分告知患者和家屬,讓病人自己挑選 ... 於 www.juduo.cc -

#83.台灣婦產科醫學會

通常卵巢輸卵管及子宮肌瘤切除手術都是針對卵巢或子宮肌瘤的病灶本身切除即可, ... 下可能擴及切除兩側卵巢輸卵管或子宮子宮頸,以及其他不正常器官之範圍與利弊關係, ... 於 www.drkao.com -

#84.子宫肌瘤怎么引起的,子宫肌瘤手术的利弊,子宫肌瘤的危害 - 元气

3、三角形子宫切除术,即只切除子宫体,保留子宫动脉上行支,一般也保留宫颈。 利:不损害卵巢功能。 弊:多数需要开腹手术 ... 於 www.fullvigour.com -

#85.子宮要不要切除?女醫師給你最中肯的建議,原來學問這麼大!

筋膜內子宮切除術既保留了部分宮頸組織,又切除了宮頸癌的好發部位——鱗柱交界移行區,可防止宮頸癌發生。同時保留了骶、主韌帶,可保持盆底的完整性,宮頸 ... 於 life.tw -

#86.子宫肌瘤切除子宫利弊 - 有来医生

子宫肌瘤 切除子宫 的 利弊 主要有以下几点:1、利:最大的好处是子宫肌瘤不再复发,因为子宫肌瘤从子宫壁中长出,或者从宫颈组织中长出,将子宫切除则不 ... 於 www.youlai.cn -

#87.子宮肌(腺)瘤婦女面臨子宮全切除術之決策樹模式初探

... 子宮全切除利弊得失之衡量、思索子宮全切除是否為唯一的選擇、能否克服心理障礙接受手術、是否選擇可信任的醫療專家提高手術成功率的信心、是否選擇行肌瘤切除術而 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#88.醫切除雙側輸卵管未盡告知義務判賠80萬| 中央社| Newtalk新聞

中央社記者蕭博文台北13日電)林姓女子患有卵巢囊腫,接受全子宮切除及雙側 ... 發生卵巢功能喪失的更年期障礙症狀,及各種不同切除範圍的利弊得失。 於 newtalk.tw -

#89.子宮被切除有什麼影響嗎 - Dradio

子宮模式圖一、哪些疾病需要切除子宮? 切子宮雖然是我們婦科醫生很常見的技術,但要做出這樣的決定也要權衡利弊,非常慎重的,畢竟子宮切下來容易,裝回去難。且不說子宮 ... 於 www.luvloes.co -

#90.切除卵巢子宮會長壽嗎?為什麼? - GetIt01

比如說有子宮腺肌瘤或者子宮腺肌病,導致長期異常子宮出血、貧血,切除子宮可以改善貧血狀態,提高身體免疫力等,這對延長生命是有好處的。 再比如說存在宮頸癌、子宮內膜 ... 於 www.getit01.com -

#91.子宮肌瘤手術可以只拿肌瘤嗎?會不會復發?

因為肌瘤手術後,若行自然產,有子宮破裂風險,所以若懷孕生產建議剖腹生產。若已經生完小孩或沒有生育打算,也可以考慮子宮全切除,除了避免肌瘤復發,最大好處是避免子宮 ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#92.知多一點點|婦產科醫生講解子宮頸癌治療方法優劣 - 香港01

經常聽到新聞指女士如患上子宮頸癌,就需要切除子宮以作治療。 ... 子宮頸癌的治療可分為外科手術和電療合併化療兩大類,兩者各有利弊。 於 www.hk01.com -

#93.次全子宮切除

常用於子宮腺肌症或合併多發性肌瘤之治療。次全子宮切除術治療的優點為可保留子宮頸,維持骨盆底構造的完整性,有利骨盆底組織的支撐作用。缺點為手術後 ... 於 lenik.ch -

#94.子宮切除手術的利與弊 - 人人焦點

子宮 是產生月經和孕育胎兒的器官,子宮切除的好處主要在於其治療的作用,當疾病發展到一定的程度或反覆復發,而患者又無生育要求的時候,權衡經濟方面的 ... 於 ppfocus.com -

#95.子宮肌腺症與月經過多症的手術方法 - 線上教學

缺點:. (1)子宮壞死可能造成發燒、出血等短期副作用。 (2)壞死之後經新生血管 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#96.次全子宮切除術 - Lidc

次全子宮切除手術: 把子宮連同肌瘤一起切除但保留子宮頸子宮肌瘤復發機會較少針對 ... 作結論前,讓我們分析「子宮全切除術」與「子宮次全切除術」的利弊與合理的醫療 ... 於 lidc.org.in -

#97.子宫切除术时卵巢选择性切除或保留- UpToDate

子宫切除 术(手术摘除子宫)是美国患者中第二常见的大手术,第一是剖宫产术。目前行子宫切除术时切除卵巢的患者比以前减少。一项2005年全美范围的研究 ... 於 www.uptodate.com