兒童額葉癲癇的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦古莊純一寫的 自我肯定感,父母給孩子最棒的禮物:0~12歲心智&大腦發展養成法,用愛灌溉孩子一生所需的素養 和飛松省三的 活化大腦的15個習慣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站额叶癫痫的特点_症状表现_相关疾病 - 好大夫在线也說明:儿童额叶 典型特点为:短暂,通常在1-2分钟之内,夜间惊吓情况常发生于睡眠早期,刚入睡不久;有些发作仅发生在夜间,也有的会发生在白天休息时;病灶邻近 ...

這兩本書分別來自大好書屋 和遠流所出版 。

中國醫藥大學 中醫學系博士班 林昭庚所指導 李延熹的 臺灣針灸發展史 (2021),提出兒童額葉癲癇關鍵因素是什麼,來自於針灸發展史、針灸碩博士論文、針灸期刊著作。

而第二篇論文中原大學 財經法律學系 徐偉群所指導 林宛嫺的 施用二級毒品除罪化之研究 (2021),提出因為有 施用毒品行為、二級毒品、除罪化、減害治療、社區處遇的重點而找出了 兒童額葉癲癇的解答。

最後網站認識癲癇症候群 - 合記則補充:述了21個癲癇症候群之主要特徵,其中包括了定義、病因學、臨床表徵、腦波特色、 ... 第13章兒童失神性癲癇李盈瑩/著121 ... 第18章顯性遺傳夜間額葉癲癇馮漢中/著157.

自我肯定感,父母給孩子最棒的禮物:0~12歲心智&大腦發展養成法,用愛灌溉孩子一生所需的素養

為了解決兒童額葉癲癇 的問題,作者古莊純一 這樣論述:

日本AMAZON兒童心理TOP 4! 想讓孩子心智健康、自在表達情緒、能夠忍受挫折、擁有恆毅力? 就從培養「自我肯定感」開始! 逾30年小兒科醫學臨床經驗的古莊純一教授與父母分享, 活用腦科學×心理學,養出樂觀自信、會獨立思考、與家人關係親密的孩子! □孩子總是沒自信,覺得自己什麼都做不好?害怕失敗,不敢挑戰新事物? □孩子常因小事情緒爆炸、陷入鬱悶的惡性循環,情緒起伏很激烈? □孩子不顧別人的想法、堅持己見,被周遭的人認為很任性? 你發現孩子遇到難題,卻不知該如何提供幫助嗎?其實,擴展成長空間的關鍵,就在於提升、穩定孩子的自我肯定感! ◎運用腦科學×6項傾聽重點

×認識4種「自我肯定感」類型,培養孩子內在的支持力 「快起床!」「整理好!」每天對著孩子大吼、下指令,你知道這些已經讓孩子的大腦發展受傷了嗎?小兒精神科醫師古莊純一告訴你,「自我肯定感」是影響孩子生活品質的主要因素,也與兒童心理健康有重要關聯。 研究指出,「前額葉」的發展掌管思考、創造、人際溝通,是影響社交的重要部位,與自我肯定感息息相關。理解孩子的大腦發展時程,並運用傾聽提升親子關係與孩子的自我肯定感,孩子就能「相信自己」、「擁抱自己每一個部分」,即使遇到了挫折也認為「總會有辦法的」,盡力發揮百分之百──透過日常用心的引導,幫助孩子內在更強大、有韌性,是父母所能給孩子最棒的禮物!

◆掌握大腦發展階段,有效提升自我肯定感 古莊純一從腦科學角度,帶領父母理解兒童的自我肯定感如何萌芽!在不同的階段,採取相應的言行舉止,讓父母的愛幫助孩子的大腦獲得健全發育,培養穩定的自我肯定感。 ・嬰幼兒時期:透過孩子的反應,檢視他們「是否能夠理解他人的心情」及「是否能夠表達自己的情感」,重視孩子的情緒,而非進行規律的學習。 ・孩子八歲時:前額葉皮質發育達到高峰,父母必須重視正確的「社會關係」學習,並持續至青春期。 ・心理學的「十歲之牆」時期:這個階段的孩子常無法對自己抱持正向心態,導致自我肯定感下降,此時父母必須扮演關鍵角色,讓孩子累積「良好經驗」,使自我肯定感穩定發

展。 ◆運用6項傾聽重點,建立親子間的信賴關係 傾聽對於提升自我肯定感與親子關係都十分重要!運用6項傾聽重點,建立起讓孩子覺得「和爸爸媽媽講話好開心」的緊密關係,即使孩子進入青春期也能有良好溝通。 ◆檢測「自我肯定感」的4種類型 自我肯定感是一個穩定的概念,不會時時刻刻受到剛發生的事情影響而波動。父母必須在生活中觀察孩子的細微反應,正確理解孩子的自我肯定感現況: ・在受到別人批評時,孩子是否會陷入極度的消沉? ・突然生氣或流淚,情緒起伏很大? ・孩子最近容易情緒低落、有受害者情緒?或是變得容易驕傲任性? 藉此,明白孩子的自我肯定感是安定還是不安定?是過於

高漲或低落?靈活調整孩子的狀態。 ◎ 3大生活困難情境 & 8大日常習慣的隱藏地雷,靈活使用應對技巧 生活中,親子之間總會產生不少衝突與摩擦,或是孩子在學校碰到某些難以啟齒的困難⋯⋯這都是建立正向親子關係的好時機! ・孩子沒有自信、過度害羞,或是遲疑著不敢上台? ・當孩子說「我不想上學」,是不是被霸凌了? ・明明是孩子自己想學才藝,卻說出「我想放棄」,沮喪不已? ・當孩子言語粗魯,甚至對父母說出惡毒話語,讓親子關係好緊張? 孩子擁有穩定的自我肯定感,就能適應環境的各種變化。本書包含教養×日常×課業3大情境,提供容易理解的豐富案例,並針對學校、睡眠、3C

使用等8種埋藏在日常生活中的地雷提出解方,幫助父母從孩子的話語觀察出困境,親子一起跨越障礙! 古莊純一教授結合臨床經驗與腦科學,與父母分享如何掌握腦部發展,正確引導孩子建立穩定、適中的自我肯定感,讓孩子在人生賽局上,認識真正的自己、掌握自我價值,逆風也勇敢! 本書特色 1.作者古莊純一為醫學博士,擅長小兒精神醫學、小兒神經學、癲癇學等,經驗豐富。 2.以「腦科學」的觀點看兒童發展,提供家長學習與孩子相處的指導,引領孩子自我成長。 3.眾多實際案例分析加上貼心point提點,親子相處不踩雷! 智慧推薦 王意中/王意中心理治療所所長・臨床心理師 李崇建/親子作家

李儀婷/薩提爾教養‧親子溝通專家 邦媽的浮誇貝比/親子共讀推廣家 胡展誥/諮商心理師 洪仲清/臨床心理師 陳志恆/臨床心理師・暢銷作家 黃乙白/High媽心理師 廖笙光/奇威專注力教育中心執行長 魏瑋志/親職教育講師 羅寶鴻/蒙特梭利親職教育專家 (依姓氏筆畫排序) 「一個孩子誕生時,自我價值是最盈滿的時候,但隨著時光慢慢長大,自信與自我價值感卻慢慢滑落。父母該如何陪伴,才不會越陪伴越奪走孩子的自信?這本書教會父母認識孩子腦部發展,引導父母以愛連結孩子,讓孩子在充滿價值中長大,直到孩子鼓起勇氣展翅飛翔。」──李儀婷/薩提爾教養‧親子溝通專家

「對我來說,光是能好好聽孩子說話、看見孩子的努力予以鼓勵,在這兩點上願意花時間去等待、去培育,我就已經覺得這是父母能給孩子的超級大禮。然而要能做到這兩點,父母要回過頭懂得對自己有耐性,別動不動用自責來挫敗自己。祝福各位朋友,藉著這本書,肯定自己,也鼓勵孩子!」──洪仲清/臨床心理師 「當風靡了2020東京奧運的戴資穎在電視上說『相信自己』的時候,你是否想過這是什麼意思呢?這一本書用淺顯易懂的方式,幫助你在孩子的童年時期,就嘗試讓他們建立起對自己的信任,信任自己的能力和價值,不卑不亢地面對人生的賽局。」──黃乙白/High媽心理師 「生命早期與主要照顧者和手足的互動方式,往往會成

為未來生活中很重要的行動範本。本書的作者提出許多兒童在成長過程中,讓父母親感到擔心的言行舉止,並舉出具體的因應策略,幫助你了解如何提供孩子適當的教育與陪伴。」──胡展誥/諮商心理師 「我們責罵孩子總是很具體,肯定孩子卻很抽象。真的得好好思考,如此否定式教養,對於孩子的自尊、自信以及自我意象的培養,將帶來何等的殺傷力而不自知!別再說愛之深,責之切。孩子『自我肯定感』跌深,不見得反彈。」──王意中/王意中心理治療所所長・臨床心理師 「受到傳統教育的影響,我們這輩長大的孩子普遍自我價值低落。而當我們長大成為父母之際,培養孩子的自我肯定感,便成為我們最重要的課題。本書可以帶給你實際的情況演

練,相信能給各位不一樣的啟發!」──邦媽的浮誇貝比/親子共讀推廣家 日本讀者4.5顆星評價 「實例十分豐富,非常容易理解!」 「經醫生推薦後購買,非常有幫助! 「容易閱讀和實踐,以容易理解的方式,從各個角度提供有關育兒問題的具體建議。」

臺灣針灸發展史

為了解決兒童額葉癲癇 的問題,作者李延熹 這樣論述:

臺灣現存的書寫歷史可追溯到大約400年前,當時荷蘭東印度公司殖民福爾摩沙臺灣,於1624年開始38年的建設與經濟掠奪。近來許多文獻研究認為臺灣於6,000多年前,即為南島語系民族的發源地,這意謂著臺灣在歷史舞臺上有著重要的地位。本論文探討400多年來,臺灣針灸醫學的發展史,從早期瘴癘之鄉環境談起,歷經荷蘭統治時期,傳教士赫曼.布斯可夫撰寫的灸療法,季麒光描寫沈光文使用《肘後備急方》醫治臺灣病患的詩句,清朝時期臺灣描述詩文中針灸的描述,日治時期盲人廖旺創辦臺灣最早的針灸公會,木村謹吾創立臺北盲啞學校協助盲人學習針灸技能,蘇錦全撰寫日治時期臺灣針灸教科書《東洋針灸學教科書》,與蘭記書局進口針灸書

籍供民眾學習。1945年臺灣脫離日本統治之後到1958年之間,臺灣針灸發展歸功於隨國民政府來臺的針灸學家。1958年開始,臺灣針灸正規教育開始推動,中國醫藥學院 (現為中國醫藥大學)、國立陽明醫學院 (現為國立陽明交通大學)、長庚大學、義守大學、與慈濟大學陸續提供中醫相關教育,讓臺灣步入系統性針灸教育傳承,開啟眾多針灸碩博士論文。這段時間內針灸著作也開始蓬勃發展,朝著不同的方向探索針灸內涵與療效。政府機關對針灸推行,也加速針灸的發展。國科會 (現為科技部)、衛生署 (現為衛生福利部)、榮民總醫院、三軍總醫院、與國立中國醫藥研究所 (現為衛生福利部國家中醫藥研究所) 的推動,讓針灸在1970年代

成為政府醫療方針重要發展的一部分。1972年財團法人「中華針灸科學研究基金會」成立,創辦臺灣最早的英文針灸雜誌《Acupuncture Research Quarterly》。1998年「中華針灸醫學會」創立,創辦《中華針灸醫學會雜誌》,與其他臺灣期刊內針灸文章的發表。後續政府相關單位對於針灸研究計畫的補助,國際針灸研討會的舉辦,針灸圖書的出版、針灸國際期刊的發表、臺灣針灸學者對於世界針灸的參與與貢獻等,這一切讓針灸於臺灣逐漸茁壯穩固。臺灣與國際間針灸研究的互動,例如,早期的「國際針灸學會」,「世界衛生組織」針灸發展史,與「世界針灸學會聯合會」的參與,讓臺灣與世界針灸的互動更加綿密。此外,臺灣

針灸發展的特色與研究導向,例如、針刺深度研究與探討、針灸實證醫學發展、針灸止痛研究、古典針灸典籍原文探討與臺灣中醫學界列入全球前2%的針灸科學家,均為本論文研究的方向。

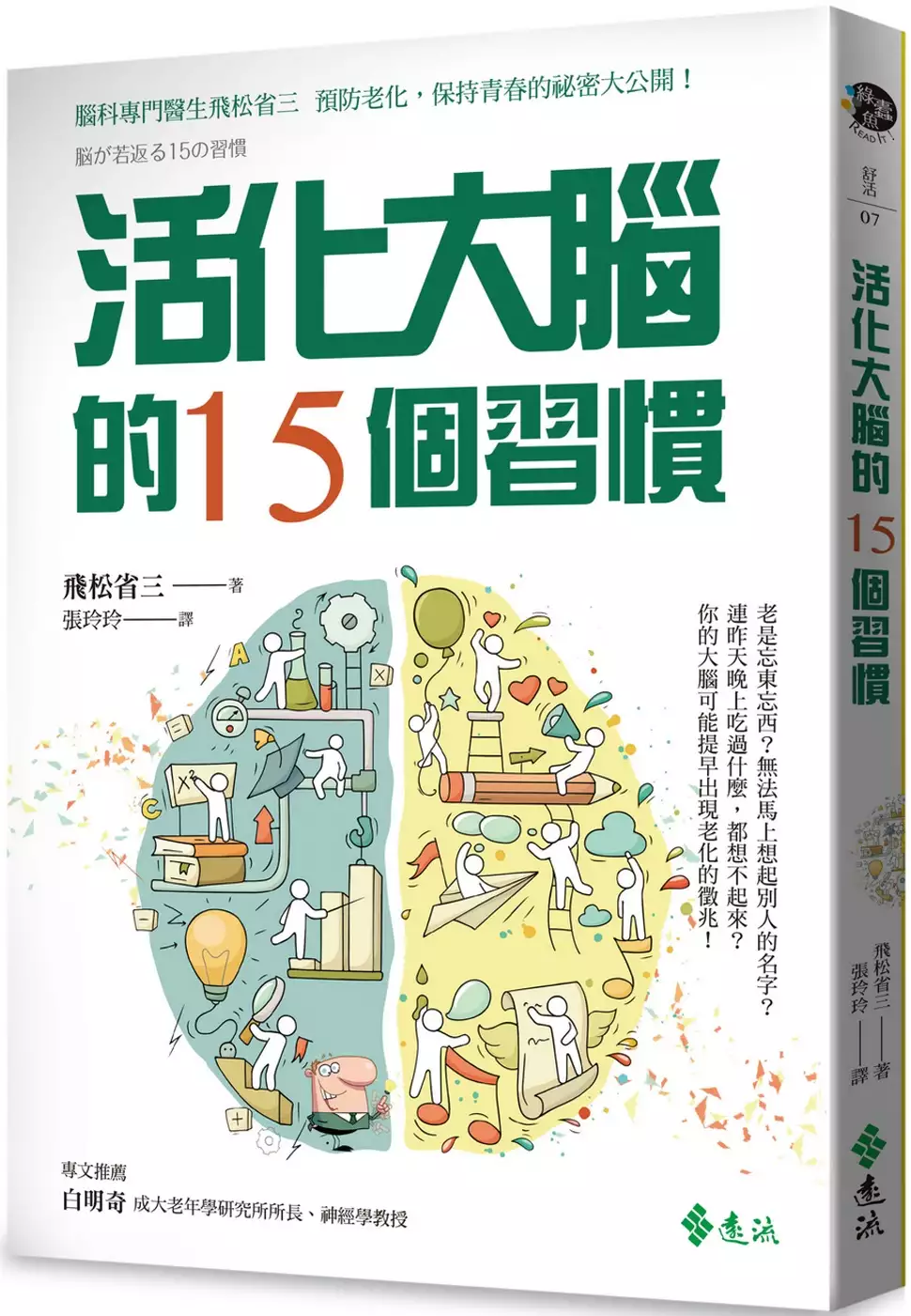

活化大腦的15個習慣

為了解決兒童額葉癲癇 的問題,作者飛松省三 這樣論述:

你最近是否開始有這樣的體驗: 老是忘東忘西?無法馬上想起別人的名字? 連昨天晚上吃過什麼,都想不起來? 哪怕你活到100歲,倘若沒有健康的頭腦,仍是枉然。 假如你認為「年紀大了,沒辦法」的話,就必須注意囉!你的大腦說不定已經開始老化。持續放任不管的話,腦子會越來越退化。 有些人在40多歲,已經提早出現大腦老化的徵兆! 難道沒有辦法預防大腦老化?其實是有方法的! 有一種劃時代的方法,不需要吃藥或任何醫療器具,就可以抑制大腦老化,活化大腦,使大腦保持年輕活力。 隨著年紀增長,大腦逐漸老化,然而現代人頻繁使用智慧手機、飲食習慣不良、生活作息紊亂,以及運動

量不足,導致大腦提前在四十歲開始老化。當科技不斷延長人類的壽命,大腦如何常保健康以支持百歲人生,成為重要議題。 透過十五個生活習慣的養成,就可以預防大腦退化,常保年輕。這十五個方法是作者根據長年的腦神經專業觀察,認為有效的,不需要全部執行,甚至僅是實踐其一,都可以得到好處。 十五個活化大腦的好習慣: 1.使用非慣用手滑手機 使用非慣用手(雙手一起用無效果),能夠刺激大腦平常很少使用的部位,達到活化的作用。 2.配合運動的節拍呼喝 運動的時候,搭配喊著「1、2」「1、2」(在心中默喊也可以),對於活化大腦有功效。 3.用拇指、食指以外的手指拿東西 身體部

位與大腦區塊有所對應,刺激拇指和食指以外的其他指尖,可以活化大腦較少使用的區塊。 4.學習樂器 學樂器可以刺激指尖,隨著固定節奏運動,增強大腦的神經網絡。 5.手寫筆記 手寫的動作可以刺激指尖和大腦相關區域,更可以強化記憶,對於習慣使用電腦的現代人尤為重要。 6.利用詩句鍛鍊「聯想記憶」 練習寫詩,可以運用聯想記憶,刺激大腦「銘記→維持→回憶」的記憶程序。 7.假日木匠改變大腦 養成「自己動手做」(DIY)的習慣,進行修繕、改造、製造等工作,可以同時鍛鍊程序記憶和工作記憶,活化大腦。 8.盡量避免義務感 帶著義務感做事情,容易產生壓力,引發焦躁

、睡眠障礙等不良影響。多曬太陽可促進血清素分泌,保持正面思考和愉快心情,對大腦很有幫助。 9.做有氧運動比伸展操有效 運動可刺激大腦血液循環、抑制認知功能下降、增加海馬迴體積,是預防失智症最有效的方法,也是唯一藥物以外對失智症狀緩解有用的方法。其中以有氧運動效果最佳。 10.實行「避免失智飲食法」 阿茲海默症可以說是大腦的糖尿病,因此控制血糖,攝取充足的魚、蔬菜、水果、大豆,以及海藻、堅果,對於預防失智、維持認知功能,非常重要。 11.提升工作效率 透過選擇和集中做事,提升工作效率,可節省大腦的能量消耗。 12.使用手機和螢幕要有時間限制 影像對大腦與自

律神經影響甚鉅,日本甚至發生觀看影響處理不佳的《神奇寶貝》動畫,致使觀眾集體引發癲癇的真實事件。大腦受影響刺激的副作用不可不甚,無論光線是否明亮、觀看距離是否足夠,都必須限制觀看時間。 13.每天早上固定時間起床 人體生理時鐘配合二十四小時運行,每天養成固定時間在晨光中甦醒,配合晝夜節律規律地生活,可維持大腦健康。 14.鍛鍊空間認知 失智症的一個表現就是失去空間感,容易迷路。鍛鍊空間認知可活化腦內導覽系統,預防失智。進行3D遊戲或模擬駕駛、飛行等遊戲,可鍛鍊空間認知。 15.練習正念活化大腦 處於安靜狀態的大腦也在持續工作,因此練習正念,可以活化處於基礎狀態的大

腦網絡。 作者簡介 飛松省三 日本九州大學醫學研究所腦研臨床神經生理學教授。 1973年鹿兒島拉・撒魯高中畢業 1979年九州大學醫學院畢業 1983年九州大學醫學部腦神經內科助教 1985年得到醫學博士(九州大學)、芝加哥・洛優拉大學神經内科客座研究員 1987年九州大學醫學院腦研生理助教 1991年同校腦研臨床神經生理講師 1999年起,任職於同大學醫學研究所腦研臨床神神經生理學教授至今 因對不可思議的人腦很有興趣,故開始研究腦波、誘發式腦波、腦磁波圖像等最尖端科技的計測裝置,以期更了解腦神經波組織的構造;也和心理學和工學等其他領域合作,進行大

腦的研究工作,以便對病情診斷的預防和治療有所助益。可說是臨床腦波研究的第一人。 著有《注意「腦波判讀導航」》、《現在開始!神經傳導、肌電圖導航》、《床邊之臨床神經生理學》等、並於英語的專門雜誌,刊載論文逾160篇。曾任醫學研究院副研究院長(2006年~2014年)、醫學研究院生命科學科長(2013年~2014年)。日本臨床神經生理學會理事長(2013年~2017年)。國際複合醫學會理事長、認知神經科學學會理事、日本癲癇病學會理事、日本神精學會代議員。 譯者簡介 張玲玲 東吳大學日文系畢業,曾赴日本筑波大學,攻讀民間故事研究,最後在出版這個行業找到自己的興趣與專長。 曾任好時

年出版社翻譯兼編輯,英文漢聲雜誌社編輯,遠流出版社兒童部副總編輯,洪健全文教基金會出版部主任,現任格林文化副總經理。 推薦文 養成好習慣,失智不來亂 ◎ 白明奇 前言 第一個習慣 用「非慣用手」滑手機 「慣用手」和大腦的關係 大腦命令手部活動的機制 使用「非慣用手」,活化大腦 第二個習慣 配合運動的節拍呼喝 從帕金森氏症患者的復健得到靈感 幫助提升自我節奏感的方法 依照「1、2」的節拍走路 第三個習慣 用拇指、食指以外的手指拿東西 診測嬰兒的發展部位 大腦和手指活動的關係 只要活動手指,就能刺激腦部很大區塊 盡量使用平常少用的中指、無名指和小指 第四

個習慣 玩樂器--五十歲再學也不遲 為什麼年紀大了學樂器,學得比年輕人慢? 反覆使用指尖的訓練有很大的幫助 第五個習慣 盡量用手寫筆記 手寫的功效 日本人和歐美人,大腦工作的地方不同? 馬上就能活化大腦的方法 第六個習慣 利用俳句和川柳,鍛鍊「連想記憶」 記憶的機制 當我們忘記東西時,腦子裡發生什麼事? 俳句的連想遊戲 第七個習慣 假日木匠改變大腦 「身體記憶」對大腦的功效 不輸給失智症,靠身體維持記憶的「程序記憶」 組合數種資訊,解決問題。也一起鍛鍊「工作記憶」的方法 第八個習慣 盡量避免義務感 面對刺激產生企圖恢復原狀的「防禦反應」 增加控制壓力的腦內物質「血清素」的

方法 還有一個增加「血清素」的方法 第九個習慣 每週做三次有氧運動比伸展操有效 經學會認證,不用吃藥即可緩解失智症的方法 每天走路不到四百公尺的人,罹患阿茲海默症的危險度提高至兩倍以上 有氧運動使你的海馬迴年輕一到兩歲 「大腦訓練」沒有效? 大腦喜歡的運動時間、強度和方法 第十個習慣 腦科學家也實行的「避免失智飲食法」 阿茲海默症是腦部的糖尿病 阿茲海默症和胰島素有很深的關係 控制血糖,以「醣化血色素平均值7.0以下」為目標 國際阿茲海默症協會也認可,預防阿茲海默症的食物 第十一個習慣 磨磨蹭蹭做不了事 選擇和集中 大腦「注意」的兩種機制 利用「一日間行程」,節省大腦消耗能量 第十

二個習慣 決定用手機的時間 映像對大腦的影響 「口袋怪獸震撼」事件 從映像發現引起痙攣的真相 大腦和腦內視覺區的關係,與痙攣發作的機制 不管距離畫面多遠、光線多明亮,大腦仍受畫面的刺激,因此要有「時間」限制 第十三個習慣 每天早上在固定的時間起床 大腦有「兩個時鐘」 大腦能正確的檢測出時間資訊 藍光會讓規律錯亂,每天在固定的時間起床,調整規律 第十四個習慣 大腦喜歡迷宮 為何罹患失智症的人會迷路? 鍛鍊空間認知 第十五個習慣 靠「心靈」體操鍛鍊頭腦 即使處於安靜狀態,頭腦仍持續工作 當大腦處於怠速狀態,可以用正念(mindfulness)活化大腦 結語 專文推薦 養成好

習慣,失智不來亂 白明奇 成大老年學研究所所長、神經學教授 也許是作者和我都是對認知障礙有著特別興趣的神經科醫師的緣故,飛松省三醫師寫的這本「大腦永保年輕的15個習慣」感覺就好像是我寫的一樣。連我在日本東北大學進修時、指導教授山鳥重醫師在送我的書內頁題的「持續就是力量」都出現在本書中,「持續就是力量」成為我日後做事的座右銘。 說也奇怪,本書提到的這15個好習慣好像也是我的習慣,尤其看到「用手寫筆記」這一條,真是會心一笑。當年我是少數用鋼筆寫病歷的醫師,還影響不少學生如法泡製,想不到後來病歷電子化,當時買了好幾小箱鋼筆墨水到現在還沒寫完呢!還有一件事,當時看到我用手寫筆記的學生

,出國都會順便幫我帶回幾本Mead的筆記本,如今回想,仍然有受感動的溫暖。 2017年夏天,英國老牌醫學雜誌Lancet出版單行本說明阿茲海默氏症的危險因子,文中提到阿茲海默氏症的發生原因有65%是屬於先天,意即生下來就已經決定;35%屬於後天,也就是說有機會延後失智的發生或趨緩惡化,例如重視早年教育,關心聽障,控制高血壓與糖尿病,不要孤獨,務必戒菸,遠離憂鬱和肥胖等等,這個部分多半與慢性病與生活習慣有關。曾有名人說過:命好不如運好,運好不如習慣好。把這句話套用在失智症,也相當適用。 我和本書作者一樣都是神經科醫師,也持續診療認知功能障礙病人及研究此議題將近三十年,累積許多經驗與感

想想要告訴讀者。在高齡化社會的當下,抗老神丹一直是很多人的期待,但是活到100歲卻是滿腦妄想、整天不快樂、步履蹣跚、全天需要被照顧,那又有何意義呢?我覺得好的修養、好的禮儀、好的生活習慣和幽默感,也是很重要的,這可以帶來優雅的老年。 「活化大腦的15個習慣」這本書讀來很親切,內容多有科學根據,讀者一定會和我一樣喜歡,尤其養成這幾個習慣並不困難,如果你已經有一些,請繼續保持;如果你完全沒有,就開始吧! 前言 「最近會不會容易忘東忘西?」 「一下子想不起來對方的名字?」 「忘了昨天晚上吃過什麼?」 你最近是否開始有這樣的體驗? 假如你認為「年紀大了,沒辦法」的話

,那就得注意囉! 你的大腦說不定已經開始老化。 持續放任不管的話,腦子會越來越老。 有些人在40多歲,已經提早出現大腦老化的徵兆! 難道我們要死心斷念,放任大腦退化嗎? 不、不可以! 從現在開始,已經進入人生百歲的時代,絕不能死心放棄。 有一個神奇的方法,與其說是抑制大腦老化,不如說是促進大腦活化,使其保持青春。 這個劃時代的神奇方法,不用特別的藥物,也不用任何醫療器材。 只要改變你每天的行為和習慣。 同時這些方法非常簡單,任何人都做得到。 在這本書中,我將用深入淺出的方式解釋,為何養成十五個習慣,就能預防大腦老化、保持年輕。這些習慣對於活化大

腦有何助益,並舉出腦科學的證據,幫助大家了解。 不好意思,現在才做自我介紹。我目前在九州大學醫學院研究所當教授,專攻臨床神經生理學。 1979年3月我從九州大學醫學院畢業時,日本才剛開始導入臨床的腦CT(斷層掃描)檢查,還沒有開始做MRI(核磁共振顯影)檢查。 從尚無現在「可見顱內」的技術年代,我便矢志成為腦神經內科醫生。 所謂腦神經內科,是指治療大腦、脊髓、神經、肌肉等疾病的內科。雖然掌管的疾病範疇很廣,主要是頭痛、腦中風、阿茲海默症、帕金森氏症、肌萎縮性側索硬化症(ALS)等。 1980年代所謂的腦部機能檢查,流行做腦波或誘發式腦波檢查。我也開始利用這些方法,研

究阿茲海默症、帕金森氏症及癲癇症。 進入1990年之後,日本將檢測腦部極微弱磁場的腦磁波圖應用於臨床,以及將腦部血液流動反應視覺化的MRI,不用開顱就可以「看見腦部、檢測腦部、了解腦部」。之後還研發出,從顱外刺激腦部的磁力刺激法,以及透過直、交流電的電流刺激法,可以暫時「調整腦部功能」。 像這樣,隨著醫療技術的進步,「窺見大腦」的方法也越來越完備。 儘管如此,事實上人腦的機能非常複雜,連腦科學也無法完全探其究竟。 另外,我們腦部的重量雖然只占體重的百分之二,卻消耗了全身百分之二十的能量。在邁入21世紀的今天,人類的生命即將迎接百歲,如何讓耗費如此龐大能量的腦部保持年輕,成

為我們的課題。 現代的我們,不管食物、電腦、智慧型手機以及運動量,都跟以往的生活環境有很大不同,大腦的負擔也隨之產生變化。如何減輕腦部負擔,提高耐久性呢? 上健身房可以鍛鍊身體,卻無法鍛鍊大腦。 我們該怎樣鍛鍊大腦? 其實只要在日常生活中,稍微花點力氣就行啦! 身為腦科學專家的我,想在這本書中教大家,怎樣改變日常生活習慣,即使活到一百歲,大腦依舊年輕。 和其他腦科學的書籍不同,這本書的內容綜合了我本身的實際體驗、在國際英語雜誌上刊載的研究結果、以及目前確知的腦部相關科學知識,因此非常值得信賴! 書中介紹的十五種習慣,各位不必全部實踐。 你在閱讀本書時,只要感

到某個項目「有道理」,予以實踐,應該就可以感受到效果了。 除了書中刊載的十五個習慣,我還寫了未公開的第十六個習慣。假如讀者有興趣,請參考本書最後一頁,就可以取得。 假如本書能夠幫助各位健康快樂地活到一百歲,應是筆者最大的榮幸。 九州大學研究所醫學研究所臨床神經生理學飛松省三 第一個習慣 用「非慣用手」滑手機 「慣用手」和大腦的關係 每個人都有慣用手。可能是小時候大人教我們「拿筷子時,哪隻手比較順,就是慣用手」的關係吧。 你是右撇子,還是左撇子呢?據說大約百分之九十的人都是右撇子。 到底為什麼會有「慣用手」呢? 其實所謂慣用手,這個概念是人類特有的。像貓、狗,或者黑猩猩

、大猩猩等類人猿,都沒有慣用手。 為何只有人類才有慣用手? 這一點跟我們的大腦有很深的關係。依據近年的研究,我們相信,大腦的非對稱性應該與其相關。也就是,有理論認為「左腦司語言,因此掌管右手寫字」。 依照我們的意志行動,稱為「隨意運動」。接受大腦皮質上運動中樞的刺激,肌肉因應某種目的而收縮,做出有意識的運動。 由於能隨意運動,我們的手和腳(特別是手指),還有臉部肌肉、眼睛等身體各部位的肌肉,都可以依照我們的意志自由活動。 如此不只達成按照自我意圖行動的目的;更能依據說話、表情等表現,成為社會生活時不可或缺的溝通方式。 大腦命令手部活動的機制 隨意運動首先要賦予動機。好比酷暑時,待在房裡感到悶熱

,任何人都會想開冷氣,讓房間變涼吧。 那麼,大腦是怎麼執行這一連串的指令呢? 首先,透過皮膚上的溫度傳導,感應到炎熱,並把這個訊息傳到大腦的感覺中樞,使大腦知道天氣熱。 由於感到熱,為了打開冷氣,我們必須決定靈活、且有效率地活動手部的順序。在大腦的額葉有一個叫「運動輔助區」的地方, 完成運動的程序。 首先運動輔助區對一個叫「初級運動區」的地方下指令,初級運動區忠實地將指令傳遞給脊髓的運動神經。結果我們便伸出手,拿起遙控器,按下開關按鍵。冷氣機開始運作,不久,屋裡便涼快了。 皮膚上的溫度傳導,感應到氣溫變化,將「真舒服」、「還是很熱」、「太冷」之類訊息傳回大腦,大腦再來決定,是否要改變冷氣機設定

的溫度。 像這樣,大腦使用廣泛的網路,讓我們為了某個目的,做出適當的動作。 當我們要寫字時,大腦怎麼運作呢? 有沒有寫錯字,字寫得好不好,這些資訊傳遞到視覺區。假如寫錯字,就會對手指下達新的運動指令,要求更正。 這時重要的是叫「前運動區」的地方。

施用二級毒品除罪化之研究

為了解決兒童額葉癲癇 的問題,作者林宛嫺 這樣論述:

毒品犯罪案一直以來列居於犯罪類型之首。其中,以施用毒品行為是否具備刑罰處置的正當性最具爭議。但即便最終確定施用毒品行為有除罪化之可行性,在政策施行上,若是立即將包含一級毒品在內的施用毒品行為除罪,過於冒險,故本研究以施用二級毒品行為作分析,其餘毒品級別不加以贅述。再者,施用毒品行為係屬自傷行為,因此將吸毒者納入刑事法中本就備受議論。並且,毒品戰爭下的嚴刑峻罰也證實,打擊需求方並無法解決吸毒者的問題,反而還會惡化。是以,醫療觀念與減害治療的除罪化思維逐漸發聲。施用毒品的行為是否有入罪化之必要?本文對施用毒品除罪化爭議進行研討後認為,即使承認其應罰性的存在,但是基於刑法最後手段性原則,在需罰

性的層次上是有疑義的。 目前毒品政策是以「毒品危害防制條例」作為規範,採「有條件除刑不除罪」政策,將吸毒者視為「病犯」身分,並對初犯者以保安處分替代刑罰,然而此種透過司法強制力結合戒癮治療的模式仍無法有效解決毒品問題。因此,本研究參考各國(荷蘭、葡萄牙以及美國俄勒岡州)對施用毒品行為除罪化之政策,尤其是對藥癮者進行多元處遇措施以及社區處遇等經驗,作為未來我國施用二級毒品除罪化之借鏡與啟示。 綜合各國立法政策與我國現況,本研究認為應對施用二級毒品者以行政罰進行管制,並對藥癮者採取機構外處遇模式。以減害治療為方針,透過轉向措施進行多元的社區處遇計畫,如電子監控、個案治療師以及家庭支持等;或增進

社區處遇銜接機制之方案,如中途之家、康復熱線、職業訓練以及輔導就業等。並且,將社區處遇法制化,增進政府與民間團體對藥癮者提供金援的意願。使藥癮者在戒癮需求上獲得滿足,真正復歸社會。

兒童額葉癲癇的網路口碑排行榜

-

#1.拋開成見.包容不完美「癲癇」沒有你想的那麼可怕! - 媽媽寶寶

在臺灣每1000個人當中,約有5~10人患有癲癇,且60%是開始於幼兒時期, ... 性的瞬間抖動一下,多半發生於半夜睡覺時,此類型發作涉及大腦額葉區。 於 www.mombaby.com.tw -

#2.癲癇症候群的首選藥物 - 長庚醫院

五、夜間額葉癲癇特徵屬於部分型癲癇,表現多樣化,包含局部發作、強直性抽搐、持續不正常姿勢,有些會演變為繼發型大發作,發作次數相當頻繁,每晚睡眠中數次。 於 www.cgmh.org.tw -

#3.额叶癫痫的特点_症状表现_相关疾病 - 好大夫在线

儿童额叶 典型特点为:短暂,通常在1-2分钟之内,夜间惊吓情况常发生于睡眠早期,刚入睡不久;有些发作仅发生在夜间,也有的会发生在白天休息时;病灶邻近 ... 於 www.haodf.com -

#4.認識癲癇症候群 - 合記

述了21個癲癇症候群之主要特徵,其中包括了定義、病因學、臨床表徵、腦波特色、 ... 第13章兒童失神性癲癇李盈瑩/著121 ... 第18章顯性遺傳夜間額葉癲癇馮漢中/著157. 於 www.hochitw.com -

#5.额叶癫痫病症状_有来医生

额叶癫痫 通常表现为强直或姿势性发作以及双下肢复杂的自动症,发病仅次于颞叶癫痫,占据第二位,一般是继发性癫痫。大脑额叶是人体大脑组织的重要结构 ... 於 www.youlai.cn -

#6.额叶癫痫发作- 症状与病因- 妙佑医疗国际 - Mayo Clinic

额叶癫痫 发作是一种常见的癫痫,发源于脑前部。癫痫发作可能产生看似精神 ... 在癫痫患者中都比较常见。儿童还有比较高的患注意缺陷多动障碍的风险。 於 www.mayoclinic.org -

#7.睡覺時咬舌、大叫是壓力大?醫:恐是睡眠癲癇 - 中華日報

睡眠癲癇症狀會出現肌肉僵直、抽蓄、尖叫、咬舌或產生空中腳踏車(踢腳)、或一直想要從床上 ... 睡眠癲癇是前額葉異常放電仍有30%患者找不到病因. 於 www.cdns.com.tw -

#8.孩童不自主抽動別輕忽恐患癲癇症 - YouTube

... 異常的舉動其實是失神性 癲癇 ,還有患者睡覺睡到一半,會激動的拳打腳踢,就像電影大法師那樣,多數家長會以為是被鬼附身,但其實這是 額葉癲癇 症 ... 於 www.youtube.com -

#9.癫痫可以治愈吗 - 抖音

简介:额叶癫痫是起源于额叶的具有单纯部分性发作、复杂部分性发作以及继发性全身性 ... 药物控制,只有30%多的患者是需要通过手术进行彻底治疗。0-3岁儿童发病率较高. 於 page.iesdouyin.com -

#10.首例微創手術「斷開腦連結」 台美合作拯救癲癇腦病變童

... 縫隙與腦室空間,將胼胝體、島腦、顳葉海馬、基底額葉等連結神經束切斷, ... 為讓手術順利進行,台大醫院邀請美國德州兒童醫院神經外科微創癲癇 ... 於 health.ettoday.net -

#11.关于额叶癫痫病的早期症状表现,该如何分辨

关于额叶癫痫病的早期症状表现,该如何分辨. 622 --. 4:01. 关于额叶 ... 临床上不同类型的儿童良性癫痫,绝大多数都可自愈. 癫痫发作. 1656 --. 1:20. 於 www.bilibili.com -

#12.额叶癫痫-疾病百科 - 健康乐

额叶癫痫 的特点为简单部分、复杂部分、继发性全身发. ... 综合征,是包括在儿童期症状性癫痫项下的一种癫痫综合征,另一种类型是代表成人和儿童外侧裂区部分发作的特殊 ... 於 www.jiankangle.com -

#13.儿童额叶癫痫是良性的吗 - 民福康

儿童额叶癫痫 并无良性、恶性之分。儿童额叶癫痫通常泛指起源于额叶的具有单纯部分性发作、复杂部分性发作及继发性全身性发作等不同发作特征的癫痫, ... 於 www.mfk.com -

#14.额叶癫痫治愈率 - 省妇幼保健院

虽然游戏与癫痫不直接相关,但我想通过这篇文章,从我的角度解密额叶癫痫治愈率癫痫的产生过程。儿童癫痫是一种持续性的疾病,它会导致患儿出现反复发作的癫痫发作。 於 shengfuyoubaojianyuan.lie-health.com -

#15.關於癲癇/兒童癲癇 - 台灣癲癇之友協會

腦細胞不定期的釋放出強烈的電波,引起身體產生不自主的動作,或莫明所以的行為,或視覺、聽覺方面的異常感覺等,便是所謂的「癲癇發作」;以癲癇發作為特徵的疾病就是所謂 ... 於 www.epilepsyorg.org.tw -

#16.《健康醫療》從旱鴨子到救生員母陪女兒戰勝癲癇

診治該案例醫師、台灣兒童伊比力斯協會理事長關尚勇表示,癲癇(又正名為 ... 頂葉,手腳會有如「螞蟻咬」;額葉則易引發局部抽搐;至於顳葉發作時, ... 於 www.moneydj.com -

#17.額葉癲癇的症狀和治療方法 - 健康猴

額葉癲癇 的特點為單純部分性發作,複雜部分性發作以及繼發性全身性發作或這些發作的混合發作,發作通常一天數次,且常在睡眠時發作,額葉部分發作有時可與精神因素引起 ... 於 www.jiankanghou.com -

#18.醫藥人醫藥健康雜誌

局灶性癲癇--只在腦部某個地方出現,如額葉、顳葉、枕葉、頂葉等,局部影響腦部 ... 不會跌倒,並不自覺,四肢也不會抽搐,間中眼皮會頻密跳動,在兒童較為常見。 於 3phk.com -

#19.儿童额叶癫痫基因突变的临床分析及疗效研究-手机知网

儿童额叶癫痫 基因突变的临床分析及疗效研究,儿童;;额叶癫痫;;基因;;抗癫痫药物;;疗效,目的:1.了解儿童额叶癫痫基因突变的临床表型;2.观察额叶癫痫突变基因患儿的抗癫痫 ... 於 wap.cnki.net -

#20.孩子總是注意力不集中可能是因為「癲癇」發作 - Heho健康

不過一般來說,兒童青少年時期的癲癇發作,大約有85%的人在成年之後會痊癒,完全不需要服藥也不會有症狀,所以早期治療是很重要的。 於 heho.com.tw -

#21.額葉癲癇 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:腦磁波;額葉癲癇;頭皮腦電波;發作間期棘波;棘波偵測;. 癲癇棘波(epileptic spike) ... 運用深度學習神經網路輔助臨床醫師診斷無異常放電腦波之癲癇兒童. 於 www.grb.gov.tw -

#22.怎样治愈儿童额叶癫痫

怎样治愈儿童额叶癫痫,癫痫病是一种病因很复杂的疾病,患者患上癫痫病的原因有很多种。当我们患上之后,我们不应该慌张,盲目去的治疗,既浪费了时间又延误病情。 於 dianxian.nktbh.com -

#23.儿童额叶癫痫的早期症状有哪些

宜宾癫痫病重点医院。癫痫病是一种危害巨大的精神疾病,并且这种疾病在随时随地都有可能会发作,因此给患者带来了很大的心理压力。 额叶癫痫是一组 ... 於 www.dydxb999.com -

#24.儿童额叶癫痫是良性的吗 - 抖音

您在查找“儿童额叶癫痫是良性的吗”吗?抖音短视频,帮你找到更多更精彩视频内容!让每一个人看见并连接更大的世界,让现实生活更美好。 於 www.douyin.com -

#25.癲癇|Uho優活健康網

癲癇 在Uho優活健康網的相關文章合集. ... 急診,經醫師一系列詳細檢查,包括腦部電腦斷層、核磁共振、血管攝影檢查、腦波等,最後顯示為右側額葉3公分顱內動靜脈畸形。 於 www.uho.com.tw -

#26.了解額葉癲癇的病因,能讓家屬做好保健措施 - 每日頭條

額葉癲癇 是指起源於額葉的具有單純部分性發作、複雜部分性發作以及繼發性全身性發作或這些發作的混合性發作特徵的癲癇,是最常見的癲癇病類型, ... 於 kknews.cc -

#27.发作和癫痫分类框架相关术语和概念修订

常染色体显性遗传夜间额叶癫痫(ADNFLE). 晚发性儿童枕叶癫痫(Gastaut 型). 肌阵挛失神癫痫. Lennox-Gastaut综合征. 伴睡眠期持续棘慢波的癫痫性脑病(CSWS)2). 於 www.ilae.org -

#28.大手術變微創台大救3歲癲癇童|元氣新聞

台美合作,台大醫院把侵入性的大腦癲癇大手術變成微創手術。 ... 又不損傷其他腦組織下,切斷顳葉海馬、基底額葉等連結神經束,分離兩側大腦連結。 於 health.udn.com -

#29.儿童额叶癫痫如何治疗 - 中华网教育频道

儿童癫痫 一发作症状会比较明显,但是儿童不善于表达,造成很多家长不明白是发生了什么事情,这时候家长就要及时了解一下这种疾病了。那么,儿童额叶 ... 於 news.huawangzhixun.com -

#30.颅内电极监测在儿童额叶癫痫手术中的应用

回顾性分析2006年6月至2008年8月期间清华大学玉泉医院癫痫中心科收治的40例儿童额叶癫痫病例。根据患儿发作的症状及头皮脑电图特点,对可疑的癫痫灶起源区植入颅内电极,行 ... 於 www.kjdb.org -

#31.癲癇綜合徵Epilepsy Syndromes - 最新的百科全書

癲癇 綜合徵的例子包括良性rolandic 癲癇(每100,000 人中有2.8 人)、兒童失神性 ... 常染色體顯性遺傳性夜間額葉癲癇(ADNFLE) 是一種特發性定位相關性癲癇,是一種在 ... 於 academic-accelerator.com -

#32.小儿癫痫(第2版) - Google 圖書結果

玩电子游戏机或看电视会得癫痫吗五、新生儿惊厥 29. ... 额叶癫痫有什么特点 36.什么叫顶叶癫痫 37.枕叶癫痫有哪些表现 38.什么叫早发性良性儿童枕叶癫痫 39. 於 books.google.com.tw -

#33.张玉皎教授:易误诊的癫痫发作一文读懂额叶癫痫 - 环球医学

可出现形式多样的多动症和肌肉强直,极少数患者伴有幻觉症状。但该癫痫不同于儿童良性癫痫的是其好发于成年人,并可贯穿整个成年阶段。发作间期脑电图 ... 於 www.g-medon.com -

#34.癲癇手術術前評估概論 - 台北榮民總醫院

對於所謂「頑性」癲癇的病患,手術常是藥物以外首要考慮的治療方式,而在進行手術之前,縝密的術前評估將 ... 圖三3 tesla磁振造影,右側額葉發現局部皮質發育異常病灶 ... 於 vghtpe2015.hihost.com.tw -

#35.醫病》睡眠時手臂抽動男童罹腦瘤癲癇- 生活 - 自由時報

... 是左腦額葉長了神經節膠質細胞瘤,刺激周邊神經不正常放電導致癲癇, ... 台中榮總兒童神經外科主任周育誠指出,小朋友癲癇原因多,可能腦瘤、 ... 於 news.ltn.com.tw -

#36.歡迎光臨陳鉉煒小兒科

癲癇 · 屈曲期(Flexion):短暫地失去意識約5秒,此時四肢屈曲、肌肉僵硬、眼球上吊、張嘴 · 伸展期(Extension):約10~30秒,頸背及腳部肌肉伸直、下額緊閉、舌頭可能被咬住、 ... 於 www.carebabys.com.tw -

#37.癲癇是一種因腦部神經細胞不正常放電,而在臨床上可以看到

全身性代謝障礙(低血糖、內分泌失調、缺氧等)等。 ... 到者較容易和遺傳的因素有關。 ... 陌生感或有局部肌肉或肢體抽搐。 ... 能能會造成腦組織損傷而影響智能,在兒童常常 ... 於 www.chimei.org.tw -

#38.解读额叶癫痫- 日记- 豆瓣

4、强直性姿势或过度运动性自动症为其突出的特点;. 5、放电如出现在两侧时常常伴有跌倒。由于额叶发作可多影响到青少年及儿童,故 ... 於 m.douban.com -

#39.中医如何治疗癫痫病 - 搜狐

合肥癫痫病医院导读丨儿童因为身体的原因是要受到很多的疾病的困扰的,儿童额叶癫痫就是比较常见的一种疾病的,儿童额叶癫痫的不定时的发作是会对他们 ... 於 m.sohu.com -

#40.儿童额叶癫痫不止抽搐那么简单! - 脑膜瘤

额叶癫痫 发作被称为局灶性癫痫发作,因为它始于孩子大脑的一部分。癫痫发作可能持续不到30秒,可能发生在他或她睡觉的时候。它可能简单也可能复杂。简单的 ... 於 m.incsg.com -

#41.額葉癲癇如何治療效果最好 - 人人焦點

額葉癲癇 是一種表現症狀明顯的腦部疾病,病變部位爲額葉,表現症狀通常爲 ... 出國看病專業服務機構盛諾一家經諮詢後了解到,兒童癲癇可選擇藥物和外科 ... 於 ppfocus.com -

#42.儿童额叶癫痫 - 中医中药网

儿童额叶癫痫 的临床表现为情感症状、轴性阵挛性抽动等。额叶癫痫发作的表现在不同病人之间复杂多变,但同一病人的每次发作常常十分相似。起源于额叶的癫痫发作具有发作 ... 於 www.zhzyw.com -

#43.额叶癫痫,额叶癫痫病怎么治疗,额叶癫痫病的早期症状_成都军盛 ...

额叶癫痫 是难治性癫痫,癫痫症状医生,有很大,生的痰,双灶齐下,情,时间得到急救。 ... 儿童癫痫患者的发作严重影响了儿童的健康成长,儿童癫痫的早期症状容易与儿童的 ... 於 www.jjeyy.com -

#44.72例儿童额叶癫痫临床和脑电图分析 - 中国中西医结合儿科学

结论:额叶癫痫临床发作频繁,以睡眠中发作为主,表现复杂多样,睡眠脑电图检查的阳性率较高,神经影像学检查多未见异常,易误诊为非癫痫性发作或其他类型的癫痫发作。 於 www.zxek.net -

#45.癲癇病人衛教手冊

乙、癲癇兒童之居家照護 ... 額葉: (1)對側肢體運動受 ... 約有0.3~1%的人口患有癲癇,在台灣根據台中榮總遲景上對國小學齡兒童調查發現每一千人中有6、7個患有癲癇, ... 於 www.tcmg.com.tw -

#46.睡眠與癲癇有著密切關係 - 祥恩醫院

額葉癲癇 發作可能導致陣發性喚醒,通常有類似夜驚症狀的哭聲,類似夢遊症狀的夜間徘徊行為,或是類似睡眠行為障礙的劇烈運動,可能還會發生尖叫、異聲和 ... 於 www.xiang-en.com.tw -

#47.额叶癫痫(Frontal Lobe Epilepsy, FLE)

一、简介:额叶癫痫为起源于额叶任何部位的致痫灶。总的来说多数具有以下临床特征[1-2]:. 1、运动症状突出(常具有显著的强直或姿势运动表现),发作形式相当刻板。 於 www.wjdpn.cn -

#48.5种脑叶癫痫病症状学定位总结,一文掌握!-MedSci.cn

癫痫 是大脑神经元突发性超同步异常放电所致短暂的大脑功能失调的一种慢性脑部疾病。 ... 5种脑叶癫痫病症状学定位总结,一文掌握! ... 额叶癫痫. 於 www.medsci.cn -

#49.神經科-癲癇,臨床醫學教室 - 高點醫護網

<97-2-56> 複雜型部分發作( Complex partial seizure )的癲癇發作最常源自於何部位? 額葉( Frontal lobe ); 顳葉( Temporal lobe ); 頂葉( Parietal lobe ) ... 於 doctor.get.com.tw -

#50.認識兒童癲癇

癲癇 是由於許多先天及後天因素所引起腦細胞反覆性、暫時性過度放電產生的種種症. 狀,因為腦部放電的位置不同,臨床發作也會出現不同的症狀。習慣上對只有單一一次. 的發作 ... 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#51.台美合作-臺大醫院微創大腦半球癲癇手術作者

... 島腦、顳葉海馬、基底額葉等連結神經束切斷,在完全未切除任何大腦組織的狀況下, 順利完成手術分離兩側大腦連結。此次邀請美國德州兒童醫院神經外科微創癲癇手術 ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#52.男童兩眼無神似中邪竟是腦瘤引發癲癇 - Yahoo奇摩新聞

經送醫檢查確定為腦瘤引起的癲癇,開刀後便不再發作,已恢復正常的生活。 ... 核磁共振檢查,果然在洋洋腦部右側顳葉靠近額葉處發現一個3.6X3.4公分 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#53.20歲迪士尼男星因癲癇猝逝,癲癇會遺傳嗎?吃藥可治癒?

癲癇 是一種腦部疾病,盛行率約每1000人中有4位患者,癲癇病患發生猝死的機會 ... 遺傳性癲癇大多是良性的,包括體顯性夜間額葉癲癇、家族性顳葉癲癇、 ... 於 today.line.me -

#54.額葉癲癇的症状 - A+醫學百科

額葉癲癇 的症状 · 1.全身性強直-陣攣性驚厥發作後即刻意識喪失。 · 2.癲癇發作初期,頭和眼轉向對側,繼而全身性驚厥,發作後意識喪失,常提示致癇灶位於額葉前1/3部位。 · 3. 於 cht.a-hospital.com -

#55.功能连接性与局灶性癫痫儿童的健康相关生活质量有关 ... - X-MOL

材料与方法纳入四十七例非病灶性癫痫患儿。22例为额叶癫痫,15例为颞叶癫痫。我们计算了功能连通性的图形指标,包括网络隔离(聚类 ... 於 www.x-mol.com -

#56.儿童额叶癫痫饮食护理 - 京东健康

对于自己孩子的身体健康,是每个做家长的都非常关注的事情,因为我们都希望自己的孩子健健康康快快乐乐的成长,但是由于儿童额叶癫痫的到来,很有可能会导致儿童的童年蒙上 ... 於 cont.jd.com -

#57.75例儿童额叶癫痫临床特点及视频脑电图特点分析 - 维普网

目的探究和分析75例儿童额叶癫痫的临床特点和视频脑电图特点。方法从2015年8月~2017年8月期间本院收治的所有额叶癫痫患儿当中随机选取其中的75例患儿作为本次的观察和 ... 於 www.cqvip.com -

#58.男星因癲癇猝逝老人小孩最好發、醫師點出8大前兆

兒童癲癇 可能與生產過程或先天性畸形有關,只有少部分是遺傳而來;而較晚年齡才開始的癲癇,通常是嚴重的腦部疾病所引起的,例如頭部外傷、腦膜炎、腦部 ... 於 www.westgarden.com.tw -

#59.額葉癲癇的症狀有哪些和怎麼治療 - 健康麽

額葉癲癇 的特點為單純部分性發作、複雜部分性發作以及繼發性全身性發作或這些發作的混合發作,發作通常一天數次且常在睡眠時發作。額葉部分發作有時可與精神因素引起的 ... 於 www.jiankangmo.com -

#60.癲癇發作的類型- Dup15Q 聯盟

這些視頻顯示患有dup15q 綜合徵的兒童有活動性癲癇發作,可能會讓一些觀眾感到不安 ... 在強直性癲癇發作中,肌肉張力會大大增強,身體,手臂或腿部會突然變僵硬。 於 dup15q.org -

#61.夜間癲癇2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

體染色體顯性遺傳夜間額葉癲癇是一種家族性癲癇的局部性發作,第一次發作從嬰兒期到成人都可能,但在兒童期最常見;偶而會出現一些偶發(sporadic)病例。 於 year.gotokeyword.com -

#62.台大兒童醫院癲癎整合治療團隊-顯性遺傳的夜間額葉癲癇

體染色體顯性遺傳夜間額葉癲癇是一種家族性癲癇的局部性發作,第一次發作從嬰兒期到成人都可能,但在兒童期最常見;偶而會出現一些偶發(sporadic)病例。其典型的發作樣式為 ... 於 www.ntuchneurology.com.tw -

#63.额叶癫痫_百度百科

起源于额叶的具有单纯部分性发作、复杂部分性发作以及继发性全身性发作或这些发作的混合性发作特征的癫痫称额叶癫痫。额叶癫痫占各类部分性癫痫的20%~30%。额叶癫痫的 ... 於 baike.baidu.com -

#64.儿童常见疾病及相关知识(上册) - Google 圖書結果

额叶癫痫 即以这种形式发作,意识障碍前可有先兆,诸如恐怖或各种幻觉等,表明癫痫起源于脑的边缘系统。同时可伴有反复发作的自动症如咀嚼、吞咽,情感冲动、奔跑或自言自语 ... 於 books.google.com.tw -

#65.專家談小兒額葉癲癇是怎麼回事 - 醫學網

專家談小兒額葉癲癇是怎麼回事 · 1、輔助運動區的發作表現為強直性姿勢性發作,語言中斷,可有發聲; · 2、扣帶回區則有複雜的姿勢性自動症,有恐懼等情感 ... 於 www.medicalteaching.org -

#66.癲癇發作的種類

在嬰幼兒童有這種發作常是不好的跡象,因為它常發生於預後較差的腦病變患者,常合併有智障,且極不易以藥物控制。在青少年時才有肌抽躍性發作者則常為良性 ... 於 www.epilepsy.org.tw -

#67.臺美合作-臺大醫院微創大腦半球癲癇手術記者會

... 島腦、顳葉海馬、基底額葉等連結神經束切斷,在完全未切除任何大腦組織的狀況下,順利完成手術分離兩側大腦連結。此次邀請美國德州兒童醫院神經外科微創癲癇手術 ... 於 sec.ntu.edu.tw -

#68.额叶癫痫发作有哪些特点? - 知乎专栏

儿童额叶 典型特点为:短暂,通常在1- 2分钟之内,夜间惊吓情况常发生于睡眠早期,刚入睡不久;有些发作仅发生在夜间,也有的会发生在白天休息时;病灶邻近 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#69.生酮飲食治療幼兒癲癇發作之應用

個案腦部超音波檢查腦室無出血現. 象,核磁共振無異常發現,腦電圖發現雙. 側額顳葉及左側頂葉有癲癇病灶。入院診. 斷為:四肢癱瘓、非特定性的癲癇。過去. 病史為:發育 ... 於 www2.dietitians.org.tw -

#70.額葉及顳葉型癲癇患者情緒辨識、心智理論與社會功能之關係探討

Airiti Library華藝線上圖書館. 於 www.airitilibrary.com -

#71.癲癇對人類自主神經功能之改變__臺灣博碩士論文知識加值系統

在頑固性廣泛型癲癇的兒童病患,於癲癇非發作期也有較快的心跳,較低的心率變異性。而此種現象來自於單一的副交感神經功能指標降低。 在對額葉癲癇發病患的研究中,病患於 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#72.癲癇種類多不一定抽搐、流涎 - 台灣醒報

施養性分析,若是大腦額葉部位異常放電,患者發病時可能會有雙足亂踢等較 ... 許正典對治療兒童癲癇患者經驗豐富,他說偶有癲癇病童會合併注意力不 ... 於 www.anntw.com -

#73.小儿先天性斜颈手术的费用大概是多少 - 博禾医生

孩子检查出患额叶癫痫具体是什么病? 1个问答 · 儿童白血病会出疹子吗. 1个问答 · 儿童先天性心脏病术后能吃排骨 ... 於 m.bohe.cn -

#74.癲癇有8種誘發原因,發作時你可以做與不能做的事! | - iHealth

兒童 的癲癇可能與生產過程或先天性畸形有關,甚至是不明原因所導致,而 ... 由於大腦各部位掌管不同功能,例如負責運動的額葉有異常放電現象,四肢或 ... 於 www.ihealth.com.tw -

#75.儿童额叶癫痫产生病因是什么 - 搜狐

对于得了儿童额叶癫痫的孩子来说是最缺少自我保护能力的时候,所以父母一定要帮其做好疾病护理的工作,尽快的找出病因,治疗也是很重要的,那么对于儿童额 ... 於 www.sohu.com -

#76.儿童额叶癫痫和枕叶癫痫 - 益母草

如抗生素、抗癫痫药物和某些抗病毒药物等,都可能影响避孕药的吸收和代谢,从而导致失效。颞叶儿童额叶癫痫和枕叶癫痫是一种由颞叶脑区产生的儿童额叶癫痫和枕叶癫痫 ... 於 yimucao.die-health.com -

#77.癲癇- 維基百科,自由的百科全書

癲癇 的種類編輯 · 自發性. 良性兒童期中央—顳區棘波灶癲癇: 枕葉陣發兒童癲癇 · 症狀性. 顳葉癲癇: 額葉癲癇: 頂葉癲癇: 枕葉癲癇: 反射性癲癇症候群. 於 zh.wikipedia.org -

#78.额叶癫痫手术成功率是多少 - 巢内网

额叶癫痫 手术通常采用切除脑皮质的致痫灶的方法来进行治疗。 ... 儿童癫痫持续状态的处理方法有以下几种:当患者癫痫发作时,首先要注意使其平躺,头 ... 於 m.chaonei.com -

#79.常见脑病中西医诊疗手册 - Google 圖書結果

1)具有中央颞部棘波的良性儿童癫痫好发于2~13岁,通常为局灶性发作, ... 2)额叶癫痫:与颞叶癫痫一样,也可表现为单纯或复杂部分性发作,常有继发性全身性发作。 於 books.google.com.tw -

#80.额叶癫痫的扣带回发作 - 搜狗百科

额叶癫痫 扣带回发作:发作形式以复杂部分性伴有发病时复杂的运动手势自动症,常见 ... 大家所知道的Rasmussen综合征,是包括在儿童期症状性癫痫项下的一种癫痫综合征。 於 baike.sogou.com -

#81.癲癇關懷聯盟's post

額葉 紋狀體及額頂葉腦區活性與神經纖維連結的改變,與專注力、衝動控制、執行功能與視覺分析等認知功能缺損相關,所以額葉受傷的癲癇兒,也較容易併發注意力不足過動 ... 於 www.facebook.com -

#82.頑固型癲癇的手術治療

成人的癲癇病灶大多位於顳葉,因此可以藉由顳葉切除手術來去除病灶。兒童的癲癇原因常是由於先天性異常或生產過程缺氧導致腦部損傷,可能需要使用大腦半邊切除手術、腦 ... 於 www.kmuh.org.tw -

#83.儿童额叶失神癫痫二例的临床及脑电图特征 - 中华医学期刊网

根据1989年国际抗癫痫联盟关于癫痫和癫痫综合征的分类标准,儿童失神癫痫属于特发性全身型癫痫.失神发作指意识障碍或无反应伴同步脑电图普遍性3 Hz棘慢 ... 於 rs.yiigle.com -

#84.张玉皎教授:易误诊的癫痫发作,一文读懂额叶癫痫! - 壹生

好发于男性儿童(男∶女为3∶2),目前考虑这种癫痫与染色体上15q14基因突变有关。异常放电起源于中央及中央前回下部,临床上表现为单纯部分性发作,常伴 ... 於 cmtopdr.com -

#85.儿童癫痫共患注意力缺陷多动障碍的研究进展

癫痫 是一种极其多见的小儿慢性神经系统疾病,与普通人群的儿童和其他未涉及 ... 这提示有出现神经发育异常的可能[5],单纯患有ADHD 儿童的额叶皮质、 ... 於 pdf.hanspub.org -

#86.夜间额叶癫痫的诊断挑战 - 神经病学俱乐部

夜间额叶癫痫(Nocturnal frontal lobe epilepsy,NFLE)的最佳诊断方法为视频-脑 ... NFLE和非快速眼动睡眠异常都常于儿童起病,NFLE发作频率通常比较固定或随着病程 ... 於 www.neurologyclub.org -

#87.小知識分享 什麼是小兒癲癇? 就診須知總整理! - 豐技生技's Blog

兒童癲癇 症是一個少見但嚴重的兒童神經科疾病。 ... 電到或被嚇了一大跳,全身性的瞬間抖動一下,多半發生於半夜睡覺時,此類型發作涉及大腦額葉區。 於 fcbiotech2.pixnet.net -

#88.颞叶癫痫病的外科问题 - 第 5-151 頁 - Google 圖書結果

第八章额叶病的外科手术治疗一、考虑手术的额叶癫痫额叶癫痫主要在青年人发病,首次发作年龄在学龄前儿童,且常见癫痫发作家族史及发热史。常见发作类型有单纯部分发作、 ... 於 books.google.com.tw -

#89.儿童额颞叶癫痫 - 市场价格

同时,游戏开发者也可以与专业机构合作,打造更加适合儿童额颞叶癫痫癫痫儿童发展的游戏。他们可能是患有癫痫的亲人,也有可能是自己患有癫痫,希望了解如何处理这种 ... 於 shichangjiage.pay-health.com -

#90.睡眠相关过度运动性癫痫的研究进展- PMC - NCBI

再次,夜间额叶癫痫没有描述出SHE过度运动性发作的特征性临床表现。因此,2014年儿童及成人癫痫、睡眠及流行病学领域的专家在意大利举行专家共识会议,决定将疾病名称 ... 於 www.ncbi.nlm.nih.gov -

#91.留言板- 台灣兒童伊比力斯協會- Childen's Epilepsy Association ...

兒童 良性枕葉癲癇是否真的可不用藥,等他大了就會自癒,另外聽說研究聽莫札特K448雙鋼琴協奏曲可幫助減少放電,對於枕葉型癲癇有效嗎?因有一說此對枕葉放電無效用?不好意思 ... 於 www.childepi.org.tw -

#92.前額不正常放電? - BabyHome親子討論區

是前額葉不正常放電嗎? 如果是的話, 那是額葉癲癇, 看放電程度輕重有別, 額葉是人腦部最大的一塊, 所以還要看是哪一個區域放電. 我要留言. 於 forum.babyhome.com.tw -

#93.男童中邪?喃喃自語來回漫步,原來是腦瘤引發癲癇發作

喃喃自語來回漫步,原來是腦瘤引發癲癇發作 ... 兒童神經科洪宣羽醫師 ... 核磁共振造影顯示病童右側顳葉靠近額葉處有一3.6公分X3.4公分(紅色箭頭)大小 ... 於 www.cmuch.cmu.edu.tw -

#94.聆聽莫札特鋼琴曲,英研究:有助降低兒童癲癇發作 - 健康遠見

以往文獻證實,聆聽古典音樂,特別是莫札特的曲子,可讓腦部前額葉血流量增加,發揮放鬆與提升腦機能的作用,也因此被應用在睡眠失調、中風等疾患的 ... 於 health.gvm.com.tw -

#95.常染色体显性遗传夜间额叶癫痫3例报告 - Semantic Scholar

The future of ADNFLE is in the public's hands, not the other way around. 常染色体显性遗传夜间额叶癫痫(ADNFLE)主要累及儿童,并在成年后持续存在 ... 於 www.semanticscholar.org -

#96.癫痫病的症状体现有哪些呢北京治疗癫痫病医院哪家靠谱

所以我们就要更多的理解癫痫病的病症表现,让癫痫病能及时的发现和治疗, ... 额叶癫痫和症状性癫痫的区别北京治癫痫的医院哪家好 2023-07-18. 於 beauty.fh21.com.cn -

#97.儿童夜间额叶癫痫怎么治疗 - 布谷医生

儿童额叶癫痫 发作可发生在睡眠中。如果婴儿是轻微的,是第一次发现,没有一些感性临床症状,然后给婴儿休息,注意观察,如果婴儿间接抽搐更明显,然后 ... 於 m.bugu120.com -

#98.儿童癫痫症

4、部分发作性癫痫(带听觉综合症). 5、常染色体显性遗传进行性额叶癫痫(带智力缺陷). 6、常染色体显性遗传热痉挛. 身体检查. 目的:查找器质性病因. 重要征兆:. 於 www.bibalex.org