乳癌成因的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SusanLove寫的 乳房告白:先瞭解身體,再看懂癌症,美國乳癌權威歷久不衰的細膩巨作 和張耀仁,稅素芃的 人生因利他而豐富:一位外科醫師的行醫路都 可以從中找到所需的評價。

另外網站乳癌防治 - 衛生福利部國民健康署也說明:依據衛生福利部死因統計及國民健康署癌症登記資料顯示,女性乳癌標準化發生率及死亡率分別為69.1及12.0(每十萬人口),每年有逾萬位婦女罹患乳癌,逾2,000名婦女死於乳癌 ...

這兩本書分別來自帕斯頓數位多媒體有限公司 和經典雜誌出版社所出版 。

國立中興大學 環境工程學系所 林伯雄所指導 林佳宏的 運用線性判別分析模式探討乳癌病人之缺鹼基位點及雌激素蛋白質胼合物之分佈 (2020),提出乳癌成因關鍵因素是什麼,來自於線性判別分析、乳癌病人之缺鹼基位點及雌激素蛋白質胼合物。

而第二篇論文國立臺灣大學 醫學工程學研究所 陳中明所指導 李京燕的 定量型雙波段紅外線乳癌診斷系統之qH值與磁振造影正子掃瞄之SUV值關聯性分析 (2018),提出因為有 乳癌、雙波段紅外線影像、前導性化療、高溫組織區(NqH map、正子斷層掃描、半定量分析值、磁振暨正子掃瞄同步整合系統的重點而找出了 乳癌成因的解答。

最後網站緻密型乳房的檢查| 幸輻知識+則補充:作者:高雄榮民總醫院周春平醫師. 乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症,發生高峰約在45-69歲之間,每年有逾萬位婦女罹患乳癌,逾2,000名婦女死於乳癌, ...

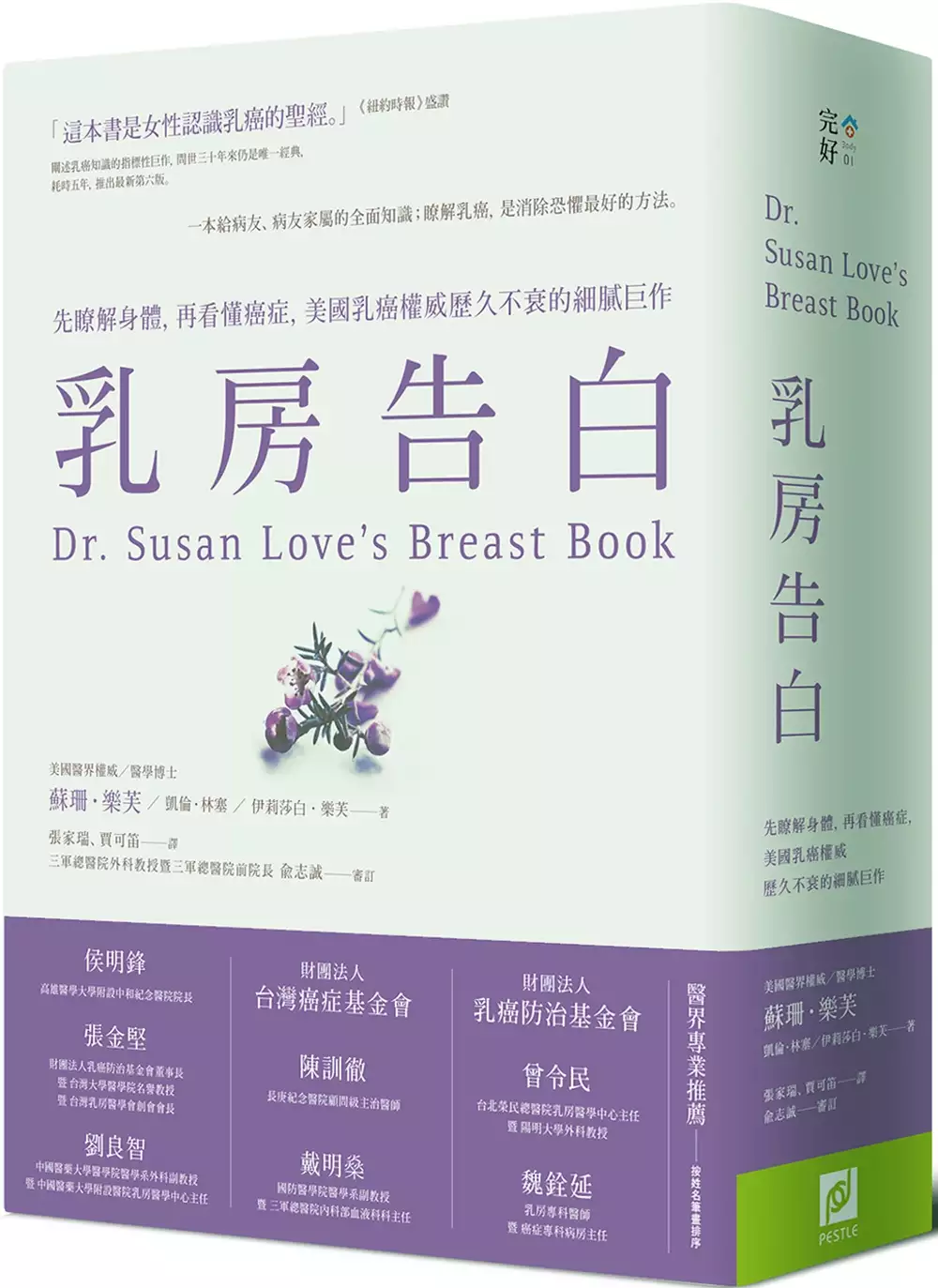

乳房告白:先瞭解身體,再看懂癌症,美國乳癌權威歷久不衰的細膩巨作

為了解決乳癌成因 的問題,作者SusanLove 這樣論述:

病友、病友家屬都必須擁有的全面知識; 瞭解乳癌,是消除恐懼最好的方法。 《紐約時報》盛讚:「這本書是女性認識乳癌的聖經。」 闡述乳癌知識的指標性巨作, 問世三十年來仍是唯一經典, 耗時五年,推出最新第六版。 乳房是女性如此熟悉的性徵,但當談及其生理構造、不同階段的變化時,卻又成了女性最陌生的身體部位──我們始終不習慣瞭解它。於是觸摸到腫塊就憂懼是癌症、確診癌症時更彷彿最駭人的想像都將成真;事實上,帶有凹凸感的乳房也是很正常的,而乳癌更不代表一定會進行切除手術。 作者以溫暖詳實的筆觸帶領讀者,一步步瞭解乳房構造、基因如何突變、各種乳癌篩檢方法的特色與發展、認識乳癌類

型、不同療法的作用方式與運用時機;也引導讀者時時留心自己的感受與需求,包含選擇信任的醫療團隊、如何於抗癌過程擁有平靜心靈、如何與伴侶或子女溝通自身病況等等。 蘇珊‧樂芙作為乳癌權威,以及宣導醫學新知與推廣女性權益的先鋒,不僅熟知大眾最易於理解的說明方式,以此闡述近乎全面的基礎知識;更直言不諱此刻醫學的能與不能,讓讀者得以務實地看待病況、療程及預後。無論對病友、病友家屬、欲瞭解乳癌的讀者而言,本書都無疑是一道強而有力的指引。 最熟悉病友心理的蘇珊‧樂芙, 陪伴女性減緩對乳癌的恐懼。 靈活轉化專業知識,鉅細靡遺但不艱澀枯燥──蘇珊‧樂芙精確整合相關知識重點,讓讀者毋須爬梳繁雜

的專業字句,也能理解醫學內涵如為何有些人不一定需要基因檢測、抗癌藥物或療程的設計初衷、不同乳癌類型的變化及預後等等。 作者同為癌症病友,更貼近療程帶來的身體變化──蘇珊‧樂芙曾罹患急性骨髓性白血病,親身走過化療與身體承受的間接傷害後,讓她也為乳癌病友在書中專章描寫淋巴水腫、疲勞、疤痕、化療腦等等副作用。既為病友做好心理準備,也提供了舒緩建議。 不斷提點病友,可以主動參與決定的重要時刻──蘇珊‧樂芙不僅專注提供醫療專業,更瞭解患者的手足無措,因此時時提醒患者:面對某種用藥建議,可以進一步確認用與不用的改善百分比有多少?哪些手術可以不用急著決定,不妨仔細想清楚再安排?讓病友避免匆促或半

推半就地,做出自己之後並不想要的決定。 瞭解身體、看懂癌症,都是為了讓你知道: 乳癌會改變生活,但永遠無法定義人生。 本書特色 本書於1990年推出第一版時,即為當時市面首批問世的乳癌大眾書籍,自此不斷彙整、分析、更新醫界對乳癌的病理認識、新型藥物、療程修正、篩檢建議,每五年便推出更新版。以其豐實內容長居乳癌書籍經典,更始終是病友、病友家屬最值得信賴的專業陪伴。 作者由淺入深,從生理構造、乳房篩檢、乳癌確診、手術及用藥、乳房重建與心理療癒,以可親語句及生動譬喻,帶領讀者一一窺見全貌。書中亦包含如何面對復發的二次打擊、風險評估與療程考量,甚至是直到不得不放棄的最壞考量,作

者也並未迴避,陪伴讀者瞭解所有可能。 蘇珊‧樂芙作為乳癌醫學權威,始終不忘貼近病友的恐懼迷茫,於書中不斷強調、提醒病友須傾聽內心聲音、遵循自己對人生的追求;因為無論做了任何決定,要承擔身體一切變化的仍唯有病友自身。以嚴謹但不失親切的風格貫串全書,提供專業知識的同時,亦如同最溫暖的朋友,給予乳癌病友及家屬莫大支持。 名人推薦 侯明鋒/高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長 財團法人台灣癌症基金會 財團法人乳癌防治基金會 張金堅/財團法人乳癌防治基金會董事長、台灣大學醫學院名譽教授、台灣乳房醫學會創會會長 陳訓徹/長庚紀念醫院顧問級主治醫師 曾令民/台北榮民總醫院乳房醫

學中心主任、陽明大學外科教授 劉良智/中國醫藥大學醫學院醫學系外科副教授、中國醫藥大學附設醫院乳房醫學中心主任 戴明燊/國防醫學院醫學系副教授、三軍總醫院內科部血液科科主任 魏銓延/乳房專科醫師、癌症專科病房主任 (按姓名筆畫排序)

乳癌成因進入發燒排行的影片

乳癌 -曾憲玲臨床腫瘤科專科醫生@FindDoc.com

FindDoc Facebook : https://www.facebook.com/FindDoc

FindDoc WeChat : 快徳健康香港 FindDoc

FindDoc Instagram:@finddochk

(一)乳癌在香港普遍嗎? 00:06

(二)在乳癌治療上,化療的角色是什麼? 00:28

(三)化療感覺上很可怕,可否不採用? 01:00

(四)化療對治療晚期乳癌有什麼好處? 01:59

(本短片作健康教育之用,並不可取代任何醫療診斷或治療。治療成效因人而異,如有疑問,請向專業醫療人士諮詢。)

參考資料:

1. Hospital Authority. (2020). Female Breast Cancer in 2017. Retrieved from https://www3.ha.org.hk/cancereg/pdf/factsheet/2017/breast_2017.pdf

2. Moo, T. A., Sanford, R., Dang, C., & Morrow, M. (2018). Overview of Breast Cancer Therapy. PET clinics, 13(3), 339–354. https://doi.org/10.1016/j.cpet.2018.02.006

3. Cancer Research UK. (2020). When you might have chemotherapy. Retrieved from https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/chemotherapy/when-you-might-have-chemotherapy

4. Ramirez, L. Y., Huestis, S. E., Yap, T. Y., Zyzanski, S., Drotar, D., & Kodish, E. (2009). Potential chemotherapy side effects: what do oncologists tell parents?. Pediatric blood & cancer, 52(4), 497–502. https://doi.org/10.1002/pbc.21835

5. Kmietowicz, Z. (1998). Chemotherapy benefits all women with breast cancer. BMJ : British Medical Journal, 317(7162), 835. doi:http://dx.doi.org.lib-ezproxy.hkbu.edu.hk/10.1136/bmj.317.7162.835b

6. Cortes J, et al. Eribulin monotherapy versus treatment of physician’s choice in patients with metastatic breast cancer (EMBRACE): a phase 3 open-label randomized study. Lancet 2011; 377; 914–923.

資料來源:https://www.FindDoc.com

查詢醫生資訊:

https://www.finddoc.com

運用線性判別分析模式探討乳癌病人之缺鹼基位點及雌激素蛋白質胼合物之分佈

為了解決乳癌成因 的問題,作者林佳宏 這樣論述:

本研究目的為運用生物指標,包括缺鹼基核酸位點 (Abasic sites or Apurinic/Apyrimidinic sites,AP sites) 及血清白蛋白之雌性激素 (17β-estradiol,E2) 醌類代謝物,亦即17β-estradiol-3,4-quinone (E2-3,4-Q)、17β-estradiol-2,3-quinone (E2-2,3-Q) 所形成之胼合物 (Albumin adduct,Alb adduct) 背景值,涵蓋E2-3,4-Q-2-S-Alb、E2-2,3-Q-4-S-Alb及E2-3,4-Q-2-S-Alb與E2-2,3-Q-4-S-Al

b之比值三種指標,以線性判別分析 (Linear discriminant analysis, LDA) 求得判別函數 (Discriminant function),作為探討生物指標AP sites及雌性激素蛋白胼合物之數值分布及乳癌高風險族群篩選之模式。台灣女性正常對照組 (139位) 與乳癌病人 (169位) 其血液樣本中之白血球之AP sites,以及血清白蛋白之E2-3,4-Q-2-S-Alb、E2-2,3-Q-4-S-Alb之分析數值套用LDA模式,定義函數值趨近乳癌病人重心之族群為乳癌病人,趨近正常對照組重心則歸類為正常對照組,並計算模式整體判別準確度 (Overall pred

ictive acurrcy)、偽陽性率 (False positive rate)、偽陰性率 (False negative rate),同時探討此一篩選模式偽陽性及偽陰性之族群特徵,以及與本實驗室已建立之篩選模式進行差異比較。研究結果顯示,若以E2-3,4-Q-2-S-Alb及AP sites 作為指標之線性判別分析模式其整體判別之結果為:靈敏度100%、特異度99.2%;偽陽性率為0.7%、偽陰性率為0%,整體預測正確值為99%;若以雌激素蛋白質胼合物E2-3,4-Q-2-S-Alb 與E2-2,3-Q-4-S-Alb之比值及AP sites作為篩選之指標,其整體判別之結果:靈敏度91%

、特異度100%、偽陽性率為0.0%、偽陰性率10%,整體預測正確值為95%,且與已建立之篩選模式包括類神經網路 (Neural Network) 與混合判定分析 (Mixed discriminant analysis) 預測結果約略相當。綜合以上研究結果顯示,運用線性判別分析所建立之模式,可能可應用於乳癌預防醫學做為篩選乳癌高風險族群之方法。

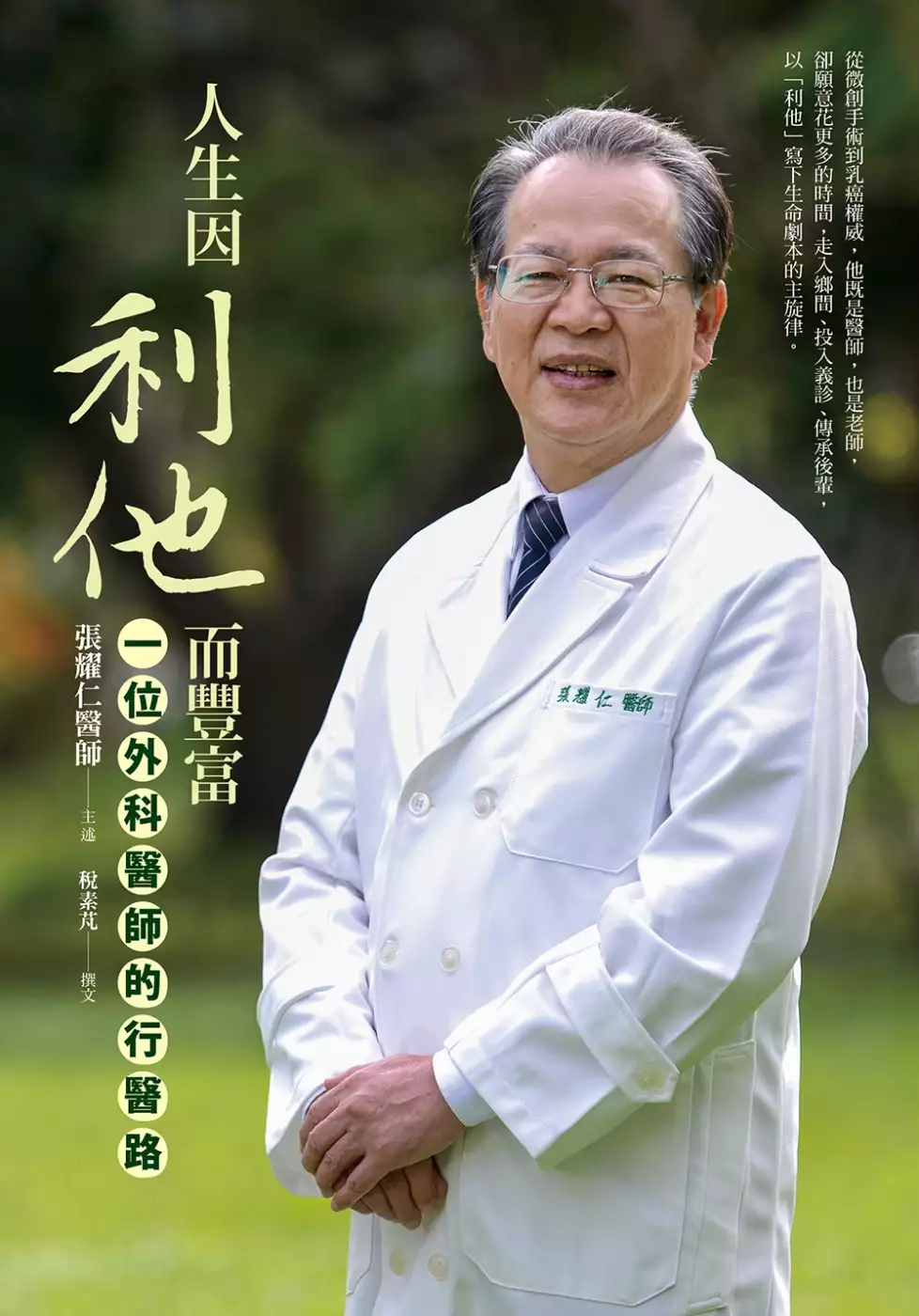

人生因利他而豐富:一位外科醫師的行醫路

為了解決乳癌成因 的問題,作者張耀仁,稅素芃 這樣論述:

外科聖手 以醫療傳遞溫度 從微創手術到乳癌權威,他既是醫師,也是老師, 卻願意花更多的時間,走入鄉間、投入義診、傳承後輩 以「利他」寫下生命劇本的主旋律。

定量型雙波段紅外線乳癌診斷系統之qH值與磁振造影正子掃瞄之SUV值關聯性分析

為了解決乳癌成因 的問題,作者李京燕 這樣論述:

不論是台灣或歐美,乳癌是女性最常罹患的癌症之一,也是全球女性癌症死亡的主要原因之一[1],根據台灣國民健康署資料顯示國內婦女癌症發生率第一位為乳癌,每年乳癌確診女性有數萬人,且超過2000名女性因乳癌喪失生命,因此乳癌及早發現診斷與適當的治療能夠積極緩解乳癌對女性的威脅,進而提升預後存活率,目前臨床醫學影像技術中,常用於第一線的乳癌偵測工具在偵測早期病灶與評估化療反應仍有困難。近年來紅外線熱影像(Infrared thermography)的研究逐漸新起,因熱影像設備的開發以及熱生理與病理學相互關係的應用,加上非侵入性、非輻射、低成本、快速且能反覆成像等優勢,使得紅外線熱影像在醫學研究應用更

廣泛。基於雙波段紅外線影像(Dual-Spectrum Infrared Image)的前期研究,本實驗室已發展一套定量型雙波段紅外線乳癌診斷系統(Quantitative Dual-Spectrum Infrared system, QDS-IR system)用於偵測乳癌腫瘤與追蹤評估前導性化療(Neoadjuvant Chemotherapy)的腫瘤化療反應(chemotherapy response),該系統是由硬體與軟體兩大部份的結合,硬體是結合紅外線(Infrared, IR)波長中的中波(波長為3-5 μm, MIR)與長波(波長為8-9.2 μm, LIR)兩個波段紅外線熱像儀

同步擷取影像,為了有效運用與解釋紅外線影像中的資訊,軟體是由三個演算法組成,依序分別是1.無標記多時間點紅外線影像對位演算法(the marker-free longitudinal IR image registration alogrithm)、2.時間序列熱影像溫度正規化演算法(Longitudinal temperature normalization algorithm)與3.雙波段熱圖譜分離演算法(Dual-Spectrum Heat Pattern Separation algorithm, DS-HPS)。經由上述演算法先將不同時間的雙波段紅外線影像間所對應像素點建立相互關係,

再考量內外因素(如受測者體表溫度與檢測環境因素)影響的雙波段時間序列影像進行溫度校正調控整體溫度到同一基準水平以及計算各個時間點的高溫組織區(NqH map)與基礎體溫組織區(NqN map),獲得量化指標NqH[2,3,4]。前期研究已初步證明QDS-IR system有潛力應用在前導性化療期間監控腫瘤的治療反應(chemotherapy response),初步結果一,與解剖性影像之動態對比顯影核磁共振(DCE-MR)比較,紅外線影像訊號的分布與QDS-IR量化分析後高溫組織區(NqH map) 跟核磁共振的顯影區域有某些程度的關聯性,並且可偵測到乳房表皮下深度15mm至20mm的惡性腫瘤

和鄰近血管資訊[2]。初步結果二,高溫組織區(NqH map)平均能量與功能性影像之正子斷層掃描(18F-FDG PET)的葡萄醣代謝變化半定量分析值(SUV)比較,兩者的變化趨勢隨著化療不同時間點有一定程度的關聯性[2],更進一步指出QDS-IR的NqH map中qH_max與FDG-PET的SUVmax二者的變化趨勢隨化療期間具有高度相似,以∇qH_max 和△%SUVmax計算Fleiss’ kappa值為0.7[4]。因為前期研究的MRI與PET是分開進行,二者影像上腫瘤定位有些微差異,而QDS-IR影像因拍照時是採取坐姿,乳房擺位與前兩影像亦不同,所以在圈選腫瘤範圍邊界不太容易界定,

因此,本研究加入魚油作為腫瘤標記之用,並以磁振暨正子掃瞄同步整合系統(MR-PET system)取代MRI與PET分開進行掃描的情形;預期解決1.圈選腫瘤區域邊界的不確定性,2.影像之間存在的時間差與腫瘤相對位置的差異,時間差可能使得腫瘤受到療效影響產生不同之變化,MRI與PET合併系統後腫瘤相對位置更為接近;本實驗以有效樣本16例乳癌惡性腫瘤進行NqH_max分析,所有樣本在乳癌前導性化療期間的皆有三次MR-PET scan追蹤,QDS-IR拍照則是每個化療療程都有一次以上,最後評估與分析主要三個時間點(化療前、第二個療程後與手術前)的QDS-IR之qH值變化趨勢以及磁振暨正子掃瞄同步整合

系統(MR-PET system)之SUV值變化量彼此之間的關聯性,利用qH值求得線性迴歸斜率∇qH_max,以∆%SUV_max表示不同時間之間SUVmax差值百分比,藉由∇qH_max與∆%SUV_max之參數運算,獲得Fleiss’ kappa為0.977 以及Gwet’s AC1值為0.906,都顯示NqH與SUVmax在化療期間的變化趨勢呈現高度一致性,希望進一步提升QDS-IR應用於化療反應評估之有效性與穩定性。

乳癌成因的網路口碑排行榜

-

#1.「我們小孩才6個月,怎麼會這樣?」32歲新手媽媽罹患乳癌

32歲新手媽媽罹患乳癌,原因竟可能出在丈夫身上. 健檢報告沒寫的人生故事. About. 撰文者 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#2.乳癌原因是什麼?營養師教妳正確飲食、降低罹患乳癌的風險

愛吃漢堡、炸雞、蛋糕等高油脂食物,不僅體重會增加,罹患乳癌的機率也大增!營養師指出,高油脂飲食會使女性的雌激素分泌量增加,容易刺激乳房中的癌 ... 於 www.setn.com -

#3.乳癌防治 - 衛生福利部國民健康署

依據衛生福利部死因統計及國民健康署癌症登記資料顯示,女性乳癌標準化發生率及死亡率分別為69.1及12.0(每十萬人口),每年有逾萬位婦女罹患乳癌,逾2,000名婦女死於乳癌 ... 於 www.hpa.gov.tw -

#4.緻密型乳房的檢查| 幸輻知識+

作者:高雄榮民總醫院周春平醫師. 乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症,發生高峰約在45-69歲之間,每年有逾萬位婦女罹患乳癌,逾2,000名婦女死於乳癌, ... 於 www.rsroc.org.tw -

#5.乳癌成因| 了解常見乳癌特徵- 羅氏大藥廠香港 - her2morrow

乳癌 是起源於乳房組織的惡性腫瘤,有可能擴散至身體其他部位。了解乳癌的成因及特徵,加上定期檢查,對預防及治療乳癌均非常重要。 於 her2morrow.com.hk -

#6.胸部大的女生比較容易得乳癌嗎?醫生破解迷思:乳房較大雖不 ...

胸部大較易得乳癌?這是許多女性的迷思。醫師指出,胸部大小與乳癌無直接因果關係,但研究發現,肥胖會增加罹癌風險,若因肥胖而胸前偉大,乳癌風險 ... 於 www.storm.mg -

#7.男性乳癌怎麼自我發現? 醫師告訴你異常狀況 - 健康醫療網

王志堂主任表示,因男性乳腺組織少,一旦發生乳癌,易侵犯周圍組織或淋巴轉移。罹癌與家族史、遺傳基因,或導致體內雌激素與雄性素比例改變的自身疾病或 ... 於 m.healthnews.com.tw -

#8.乳癌成因|胸大易有乳癌?醫生拆解5大迷思! - healthyD

問:誰人易患乳癌?1. 喜歡食雞的人,雞肉多激素。2. 喜歡用止汗劑的人3. 胸部豐滿的女人4. 以上全部究竟真或假?還是全聽「姊妹話… 」、「媽咪說… 於 www.healthyd.com -

#9.預防乳癌13招--飲食篇 - 台灣癌症基金會

綠茶含抗癌的抗氧化物及多酚類,會降低身體被自由基的傷害。有一研究發現婦女一天喝10杯茶會降低癌症的發生比率。日本婦女罹患乳癌的比率低,綠茶可能就是其中原因。 於 www.canceraway.org.tw -

#10.乳癌成因…可能是「這個」吃太多? 4大祕訣遠離乳癌侵襲

乳癌 已有越來越年輕化的趨勢,好發於女性40至50歲,除了家族病史之外,有部分乳癌的原因是長期攝取高油脂飲食、過胖所造成,因為油脂跟形成雌激素有關,而 ... 於 www.goodfoodmarket.tw -

#11.乳癌是甚麼

乳癌會侵襲乳房組織,擴散至腋下淋巴腺,以至身體其他部位如肺部﹑骨骼﹑肝臟甚至 ... 乳癌成因. 乳癌的真正成因至今尚未得到確定。然而,我們明白某些高危因素跟乳癌 ... 於 www.hkbcf.org -

#12.乳癌特徵、乳癌成因你要知|乳癌檢查費用知多啲!

乳癌特徵、乳癌成因你要知|乳癌檢查費用知多啲! ... 乳癌是女性最常見癌症。別以為乳癌特徵只有硬塊,其實還有許多乳癌先兆,知道乳癌檢查及乳癌檢查費用, ... 於 health.esdlife.com -

#13.乳癌- 癌症簡介- 癌症防治中心- 特色部門- 科別介紹 - 新光醫院

好發年齡45-65歲,男性乳癌則佔了1%。 致病危險因子. 乳癌的成因是多發 ... 於 www.skh.org.tw -

#14.乳癌是什麼?一次了解乳癌症狀、治療以及如何預防

乳癌 常見致病原因 · 家族病史:母親在停經前曾罹患雙側乳腺癌者,或是姊妹患過乳腺癌者,得到乳腺癌機率比一般人高。 · 飲食習慣不良:吃太多動物性或植物性脂肪,易造成游離 ... 於 kb.commonhealth.com.tw -

#15.乳癌不可怕定期篩檢很重要

擁有健康自然形象的小嫻這次特地邀請到雙和醫院擔任粉紅教主~乳癌防治大使,小嫻說,身邊有許多姊妹淘的她透過這次活動也清楚知道造成乳癌的成因很多,不是單一原因, ... 於 shh.tmu.edu.tw -

#16.綻放生命之花-乳癌治療期間病友衛教指南(DVD) - 博客來

內容簡介. 影片包括乳癌成因、常見治療方式、手術後復健運動及日常照護事項等乳癌病友於治療期間所需相關訊息。 看更多. 詳細資料. 叢書系列:醫療. 於 www.books.com.tw -

#17.乳癌成因|胸大易有乳癌?醫生拆解5大迷思! | 生活易ESDlife

迷思1:胸大是否較易有乳癌? 正解:乳癌是由荷爾蒙雌激素觸發腫瘤生長而引起,所以胸大並不會較易造成乳癌。雖然理論上乳房大,乳腺會較多,但沒有研究 ... 於 today.line.me -

#18.江坤俊破解乳癌迷思 - 田原香

最後談談「鈣化」,鈣化基本上是指鈣鹽在軟組織中沉積使其硬化的過程,身體很多地方都會鈣化,不只發生在乳房。而造成乳房鈣化的原因相當多,比方說良性腫瘤、惡性腫瘤、 ... 於 www.qchicken.com.tw -

#19.有這4種情況,乳癌機率大!乳癌重建逆轉勝首重安全3認證

乳癌 有哪些危險因子?「女性荷爾蒙」也是凶手. 高醫乳房外科暨癌症中心主治醫師張智皓指出,從危險因子來看,乳癌的成因, ... 於 health.tvbs.com.tw -

#20.建佑醫院CHIEN-YU HOSPITAL

研究發現,青少年時期及成年之後攝取過多脂肪,會增加罹患乳癌機率。蔬菜水果吃得太少,也會稍微增加得乳癌機率,原因為何?目前仍無法確知。 於 www.chien-yu.com.tw -

#21.戰勝乳癌,先從調適情緒開始| 周宗翰中醫師 - 健康遠見

中醫理論認為「乳房屬胃,乳頭屬肝」,所以對於乳癌的治療總離不開肝經與胃經的調理,肝經影響女性更是尤甚,肝經就好比人體的大腦的邊緣系統與內分泌 ... 於 health.gvm.com.tw -

#22.尋找乳癌發生的原因 - 中央研究院

區乳癌發生率上升的原因,一般認為和國人的. 生活習慣西化有十分密切的關係。乳癌主要致. 癌機轉是建立在女性荷爾蒙(主要是動情激. 素)對乳房細胞(或乳癌細胞)的 ... 於 sub.daais.sinica.edu.tw -

#23.盤點容易得乳癌的15個危險因子:預防乳癌,絕對要做到7件事

每年有逾2,000名女性死於乳癌,相當於每天有31位女性被診斷為乳癌,而每天有6位女性因乳癌失去生命。 · 母親或姐妹得過乳癌 · 曾罹患過卵巢癌或子宮內膜癌 ... 於 www.edh.tw -

#24.粉紅力量︰基因醫學的進步為乳癌治療帶來突破

由於被告知會有87%機會患上乳癌,所以她在2013年選擇進行預防性乳房切除手術。近年,亦不斷有聲音要求普及BRCA1和BRCA2基因篩查。 不過,近日有研究發現乳癌成因或更複雜。 於 www.medix-global.com -

#25.男生也會得乳癌!男子不菸不酒竟已第3期醫師:男性尤其高風險

大千綜合醫院外科主任馮啟彥表示,多數民眾都認為乳癌是女性才會發生的, ... 陳姓男子確診男性乳癌,醫師並安排全乳房切除及腋下淋巴結清除後,發現 ... 於 www.chinatimes.com -

#26.【乳癌知多少】了解症狀、檢查、分期及預防方法 - Bowtie

乳癌是最多女性患上的癌症,近年仲有年輕化趨勢。 ... Bowtie健康資訊團隊整理乳癌相關資訊,深入淺出咁幫大家了解乳癌成因、症狀、檢查同預防方法! 於 www.bowtie.com.hk -

#27.北醫大、交大跨校破解癌症成因大數據找出乳癌移轉新藥

北醫大、交大跨校破解癌症成因大數據找出乳癌移. 交大與北醫跨校合作研究,用大數據破解癌症成因。(翻攝自Pixabay). 合作,研究近2千種膜蛋白對應 ... 於 www.nctu.edu.tw -

#28.Airiti Library華藝線上圖書館_乳癌的流行病學特徵及危險因子

乳癌 ; 流行病學 ; 危險因子 ; breast cancer ; epidemiology ; risk factors ... 至於哺餵母乳、女性荷爾蒙補充治療、停經前肥胖等因素和乳癌的相關性,則有 ... 於 www.airitilibrary.com -

#29.乳癌防治

8308人(含原位癌),乳癌仍是佔居第一名,死亡率的排名於女性則為第四位。乳癌人數. 的攀高,原因除了賀爾蒙、遺傳外,飲食及生活習慣是最主要的因素,由於東西方文化. 於 802.mnd.gov.tw -

#30.乳癌分期- 香港綜合腫瘤中心

乳癌 是女性的常見癌症,任何年齡的婦女都有機會患上乳癌,及早發現有助增加治癒機會。按此了解更多乳癌特徵、成因、分期及預防資訊。 於 www.hkioc.com.hk -

#31.乳癌年輕化6大致病危機!這些食物最好少吃 - 華人健康網

攝取過多高熱量、高脂肪的飲食容易影響內分泌,是乳癌年輕化的重要原因之一。 於 www.top1health.com -

#32.美國乳癌存活者最終過世的原因為何? - 全球醫藥新知

研究員最近針對死於非癌症原因的乳癌患者,進行了最大的以人群為基礎的長期回顧性分析。研究結果稍早線上發表於美國癌症學會(American Cancer Society) 的同行評審期刊《 ... 於 www.globalmednews.tw -

#33.男性乳癌面面觀 - 乳房醫學中心

從統計資料如美國SEER來看,男性乳癌的確比同期的女性乳癌來的差,但有相當大的原因來自於男性乳癌缺乏女性乳癌有大規模乳房攝影篩檢以及女性乳癌有完整的 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#34.乳癌

乳癌. Breast Cancer. 乳癌指乳房出現含有癌細胞的腫瘤。乳房腫瘤是由於細胞生長異常失控而形成的 ... 醫學界尚未確實掌握乳癌的成因,但某些因素會增加患乳癌的機會。 於 www.qhms.com -

#35.認識乳癌

病之一,約80-90%硬塊多是良性,早期乳癌病人不需將乳房整個切除,. 可採取乳房保留手術。在沒發現乳癌之成因,無法採取有效之治療前,. 於 www.paochien.com.tw -

#36.【預防乳癌】了解乳癌成因、症狀及如何自我檢查乳房

乳癌是本港女性首位常見癌症,每14名香港女性中,就有1名有機會患上乳癌。信諾Smart Health帶你了解乳癌成因、症狀及如何自我檢查乳房。 於 www.cigna.com.hk -

#37.乳癌成因: 我易D生乳癌嗎? ﹣ 香港的乳癌治療資訊 - Breast HK

乳癌成因 -「究竟我有冇患乳癌嘅高危因素?」睇報紙/網上資訊,樣樣都係高危因素,你一定中幾樣,咁中咗又有幾影響患乳癌嘅機會呢?⋯⋯ 於 www.breasthk.com -

#38.乳癌究竟有哪十大成因

置頂 乳癌究竟有哪十大成因 · 1. 家族遺傳:母親在停經前曾患雙側乳腺癌的婦女, 女兒患乳腺癌的危險性為一般婦女的9倍 ;姐妹當中有患乳腺癌的女性,危險性為常人的3倍! 於 melodytsai200406.pixnet.net -

#39.我戰勝了乳癌 - 陽明大學

二週後,我不再掉頭髮了,也不必再戴假髮,第一步抗癌「防止掉髮」的策略成功了。 再者,我也曾詢問一些治療情況較不好的病人,我認為最主要原因還是心理建設及信心不夠 ... 於 www.ym.edu.tw -

#40.胖女人為什麼容易患乳癌?

乳癌成因 非單一因素可解釋,多項研究顯示,動物性脂肪攝取過多,有家族肥胖史及肥胖的婦女較容易罹患乳癌。肥胖與乳癌的關係,早在20多年前就被熱烈討論,當時對真正機 ... 於 www.hlf-dr.com.tw -

#41.乳癌成因和症狀- 香港癌症基金會免費專業癌症資訊

乳癌成因 暫時成疑,但以下因素均會增加患上乳癌的風險: ... 其他因素包括高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等。 ... 乳房感覺疼痛通常與乳癌 ... 於 www.cancer-fund.org -

#42.乳癌術後中西醫結合體質調養法

至目前為止的研究顯示:中藥直接對抗癌細胞的效果有限,但是卻能調整乳癌患者的體質並減輕放、化療的副作用。 ... 中醫認為乳癌發生的原因與「肝氣鬱結」有密切關係。 於 www.scmh.org.tw -

#43.扭轉希望的免疫治療,三陰性乳癌治療新曙光

因此亟需發展「新穎療法」,以得知三陰性乳癌真正發生的成因,期待能有較佳的療效和改善病人的預後結果。 國衛院分子基因所徐欣伶博士研究團隊,長期 ... 於 science.nhri.edu.tw -

#44.研究發現:台灣女性乳癌年輕化,40%不到50歲

國家衛生研究院和台大醫院合作研究,發現越來越多台灣女性停經前罹患乳癌,且年輕化趨勢加速,過去40年來年輕罹癌者增加4倍,這可能跟越來越晚生育、環境荷爾蒙暴露等 ... 於 www.hvc.com.tw -

#45.乳癌初期、中期、末期症狀與化學、標靶、賀爾蒙等治療方式說明

乳癌 發生率為國內女性好發癌症的第一位,死亡率目前排名為第四位。乳癌初期沒有症狀,多數人都是觸摸到乳房腫塊後才發現。目前的治療方式有化學、標靶、賀爾蒙等治療 ... 於 www.auh.org.tw -

#46.HER2陽性乳癌易轉移!把握健保資源用藥延命

癌症中斷治療擔心治療副作用為什麼罹患乳癌,卻不願意治療?根據國民健康署102年的研究指出,癌症病人不治療主要原因中,近4成覺得「年紀大覺得沒有必要再 ... 於 www.cth.org.tw -

#47.認識乳癌症狀留意乳房異常狀況| 香港港安醫院–司徒拔道

乳房周圍出現痛楚. 成因. 乳癌的真正成因至今尚未確定,惟多種風險因素與乳癌息息相關,包括家族乳癌史 ... 於 www.hkah.org.hk -

#48.【中西醫整合醫療科】從中醫談乳癌引起的疲倦 - 中山醫學大學 ...

氣虛是最常見的原因,尤以肺、脾、腎虛所造成,病人除表現疲倦乏力外,還有氣短氣促、食慾不振、飯後胃脘脹滿、大便稀軟散、腰膝痠軟等症狀。其中脾又是 ... 於 web.csh.org.tw -

#49.預防乳癌必讀!中西醫解析「罹癌風險+7個生活飲食面向 ...

其中含有豐富EPA,具備抗發炎的效果,像是鮭魚、鯖魚皆可;若擔心攝取不足,則可食用高濃度魚油,其中不只含有EPA,就連DHA也能補充到。 「罹患乳癌原因? 於 www.harpersbazaar.com -

#50.乳癌成因|胸大易有乳癌?醫生拆解5大迷思! - 新浪新聞

問:誰人易患乳癌?1.喜歡食雞的人,雞肉多激素。2.喜歡用止汗劑的人3.胸部豐滿的女人4.以上全部究竟真或假?還是全聽「姊妹話… 」、「媽咪說…」? 於 news.sina.com.tw -

#51.乳癌 - 政昇藥局

沒有這個頁面的資訊。 於 www.ihealth.com.tw -

#52.乳癌成因跟肥胖密不可分- SuperFIT私人教練健身房會館

然而,乳癌上身跟體內高雌激素有直接相關。國外研究已表明「雌激素」是「絕經後婦女」罹患乳癌的主要原因之一。停經前婦女仰賴卵巢供給雌激素,卵巢一旦 ... 於 superfit.com.tw -

#53.十大死因-乳癌之淺論

在沒發現乳癌之成因,無法採取有效治療之前,定期自. 我檢查,發現異樣即行受檢,早期治療是乳癌防治的最好辦法。 圖【一】、(左)被癌細胞侵蝕(右)正常的乳房. PDF created ... 於 www.shs.edu.tw -

#54.基因分子診斷實驗室- 家族性乳癌

為何Tamoxifen僅對BRCA2 基因突變的病人有預防保護的效果,可能原因就如前段所述,因BRCA2 基因突變發生的乳癌大多為賀爾蒙接受體陽性,BRCA1 基因突變者 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#56.認識乳癌的成因、不同期數及治療方法 - OT&P

乳癌 的成因 ... 目前,雖然醫學界仍未能確定乳癌的成因,但根據香港乳癌實況第九號報告,以下的風險因素會增加罹患乳癌的風險。 ... 乳癌與遺傳有着密切的關係 ... 於 www.otandp.com -

#57.乳癌與BRCA 基因突變| 科室文章 - 中國醫藥大學附設醫院

在眾多已知的癌症易感基因中,BRCA 基因突變證明與罹患乳癌及卵巢癌等有 ... 突變」也只能解釋5-10 % 的乳癌或10-15% 卵巢癌之原因;大部份的乳癌或 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#58.為何早期乳癌仍需化療

原因是當身體出現癌瘤時,癌細胞往往已透過血液或淋巴遊走並潛伏到其他器官中,如果只是以手術切除而不接受化療,這批冬眠的癌細胞有一日可能會醒來形成新的癌症,即是常說 ... 於 cancerdoctor.hk -

#59.乳癌的高危險因子 - 東元綜合醫院

一般小於40歲的亞洲年輕女性乳房比較緻密,(原因是脂肪含量少、纖維含量多),乳房攝影不易判讀。乳房超音波於是成為乳房腫瘤初步篩選的重要方法之一。而且一旦發現腫瘤, ... 於 www.tyh.com.tw -

#60.乳癌也是會找上男性的! 打擊乳癌男性不能不防 - 啟新健康世界 ...

乳癌 不是女人的專利,美國最新研究發現,男性切除乳腺癌細胞人數急遽翻倍上升! ... 通常男性被診斷出乳癌往往已呈嚴重狀態,其原因多半是忽略病徵,而延誤就醫的關係 ... 於 www.ch.com.tw -

#61.乳房疾患- 嘉義長庚一般外科

... 忽大忽小)、有時乳頭會有分泌物,常發生在外上側的乳房,成因可能和月經週期的 ... 硬化性腺病者增加1.5~2倍未來發展成乳癌的風險,有時也會合併有其他的乳房 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#62.乳癌-血液腫瘤科-三軍總醫院- Tri-Service General Hospital

舉例來說,乳癌和肺癌是非常不同的疾病,它們成長的速率不同,而且治療的方式也並不同,這也是為什麼我們需要針對不同種類的癌症給予不同治療之原因。 多數的癌症是根據 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#63.乳癌病人飲食- 營養櫥窗- 癌症衛教資訊 - 國泰醫院

所以針對以上原因,在飲食上可由以下的建議來降低乳癌的風險。 維持理想體重,避免肥胖: 許多研究發現肥胖與許多癌症有正相關性,乳癌也是其中之一。尤其 ... 於 www.cgh.org.tw -

#64.破解乳癌八大迷思- 照護線上 - 診所藥局

關於女性發生率最高的癌症–乳癌,有不少迷思,像穿內衣會得乳癌,沒有家人得我就不會中獎,或摸到硬塊就完了,這些並非事實!讓我們今天一齊來破解 ... 於 www.careonline.com.tw -

#65.成因與高危因素 - 香港防癌會

現時已超越肺癌,成為婦女最常見的癌病。發病年. 齡方面,50 歲以上婦女患乳癌的機會較高,不過近年40-50 歲的病人增幅顯. 於 www.hkacs.org.hk -

#66.#乳癌成因 - एक्सप्लोर करें | Facebook

【免費講座】「年年護妳」關注女性癌症活動即將展開,9月1日率先舉行免費講座,等大家可以認識多啲女性癌症。想認識乳癌和子宮頸癌嘅兩大常見女性癌症成因、預防及治療 ... 於 hi-in.facebook.com -

#67.乳癌治療相關因子-HER2 與P53 基因

此類疾病多為良性且不會造成乳癌,一般以外科手術切除腫塊即可。 在統計學上調查發現80%的癌症成因非天生而成,多半經飲食、生活習慣及周遭環. 境 ... 於 www.labmed.org.tw -

#68.名間鄉衛生所-歷史訊息

新聞稿發布單位:名間鄉衛生所乳癌是台灣女性號發癌症的第一位,國內婦女隨著生活型態及飲食習 ... 發現乳癌之成因,無法採取有效治療之前,定期乳房攝影檢查,發現 於 www.ntshb.gov.tw -

#69.荷爾蒙與乳癌 - 馬偕紀念醫院一般外科衛教資訊

初步的毒性分析指出Tamoxifen較常見到子宮內膜刺激和靜脈血栓性栓塞症,然而第三代芳香環轉化脢抑制劑較常見到骨折和不明原因的肌肉骨骼疼痛和停經症狀。目前,在停經後 ... 於 www.mmh.org.tw -

#70.乳癌| 衛教資訊| 便民服務 - 衛生福利部南投醫院

早期乳癌病人不需將乳房整個切除,可採取乳房保留手術。在沒發現乳癌之成因,無法採取有效治療之前,定期自我檢查,發現異樣即行受檢,早期治療是乳癌防治的最 ... 於 www.nant.mohw.gov.tw -

#71.乳癌特徵有哪些?了解成因、檢查、治療及預防方法 - Klook

香港癌症基金會每年10月都會響應國際乳癌關注月,舉辦「癌症基金會粉紅革命」和不同的粉紅活動,喚醒大家對乳癌的關注。現在就與Klook 一起了解乳癌成因、 ... 於 www.klook.com -

#72.乳癌不是女性專利

男性罹患乳癌的危險因子及成因不像女性乳癌一般,已有極長時間而廣泛的研究,故所知不多,畢竟病例數和「乳房體積」一樣要比女性少得多了。一些與雌性素有關的因子仍和 ... 於 www.tccf.org.tw -

#73.乳腺癌

乳头出现异常分泌物。 乳房出现肿块的原因有很多,大部分不是癌症。多达90%的乳房肿块不是恶性肿瘤。非癌症乳房异常 ... 於 www.who.int -

#74.【乳癌】34歲素食工作狂確診乳癌拍拍腰3動作活血解肝鬱助防癌

乳癌是女性常見的癌症之一,世界衛生組織(WHO)2020年全球癌症報告更指出,女性乳癌首次超越肺癌, ... 究竟乳癌成因是什麼,又有什麼方法可以預防? 於 www.hk01.com -

#75.#乳癌 #女人為何會得乳癌 #如何免費重建乳房 #乳癌成因 ...

乳房不适的症状,常见的原因来自良性乳房疾病如乳腺炎、乳房纤维腺瘤等。 乳癌有哪些階段. 當一個人被確診患有乳腺癌(breast cancer)時,醫師會判定乳腺 ... 於 212-484-9888.com -

#76.中美醫院Zhongmei Hospital | 乳癌、乳房、乳癌確診

乳癌 在歐美地區一直居於婦女癌症死亡原因的第一位,而在台灣地區,乳癌在女性癌症死亡原因死亡的排行亦逐年上升,依行政院衛生署民國97年台灣女性癌症死亡原因統計 ... 於 e-zm.com.tw -

#77.【乳癌成因】醫生:長期受雌激素影響或增加患乳癌風險

乳小葉和乳腺是兩個不同的位置,而最常見的是乳腺癌。 乳癌初期患者並無疼痛,病徵不明顯。 成因方面,原來乳癌是多個因素 ... 於 urbanlifehk.com -

#78.治乳癌新招手術中放射治療簡化療程- 即時新聞

乳癌發生率逐年增加,是國內女性癌症第一位,醫師指出,乳癌成因很多種,包括環境荷爾蒙、內衣鋼圈壓迫、生活作息不規律等都可能致癌,但既然發生就去 ... 於 health.ltn.com.tw -

#79.乳癌原因Archives - 銀髮一起玩

有關"乳癌原因" 的文章. 女星抗乳癌副作用難熬!45歲免費乳癌篩檢及自我檢查4步驟,早篩早知道! 2021-10-08. 每年10月是國際乳癌防治月,各位姊姊妹妹、女友老婆做伙 ... 於 egoldenyears.com -

#80.乳癌的篩檢與診斷

二、病理生理成因及危險因子. 真正造成乳癌的機轉尚未十分明 ... 的乳癌發生原因仍無法預測,目前已被證 ... 曾得過一側乳癌者,須特別留意另一側乳房。 於 www.tafm.org.tw -

#81.認識乳癌:乳癌風險、成因、症狀與預防 - Hello醫師

乳癌 是由乳房乳腺管細胞或是由腺泡細胞,經由不正常分裂、繁殖所形成之惡性腫瘤。且因為乳房有豐富的血管和淋巴系統,因此也造成了乳癌細胞容易擴散的情況。 於 helloyishi.com.tw -

#82.這4種食物可能害你乳癌!臨床統計3大惡習,快看你中了幾項

脾濕熱體質的成因來自於肉類、甜食、高脂肪、高蛋白等食物。 另一種則是胃寒濕體質,成因是脾胃本身過度虛寒,再加上蔬菜水果等寒涼性食物吃 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#83.乳癌或接近胸腔的患者都有個共通點,「心中存在一個無法原諒 ...

醫師洛桑加參表示:「我曾與許多專家分析癌症的原因,發現乳癌、肺腺癌這類在出現在胸腔的問題,患者似乎有個共通點,那就是心中存在一個無法原諒的人 ... 於 www.elle.com -

#84.罹患「乳癌」不害怕!專家解析診斷、治療、術後護理 - Heho ...

造成乳癌的原因眾多,目前已知的危險因子包含:初經早(12 歲以前)、停經晚(55 歲以後)、家族病史、沒有生育、生育晚(超過35 歲),或長期服用 ... 於 heho.com.tw -

#85.【乳癌治療】症狀,成因及檢查| 希愈腫瘤中心

乳癌成因 · 12歲前初經,或55歲以後停經 · 長期進食高脂肪的食品 · 平日缺乏運動,有吸煙、酗酒等惡習 · 從未生育,或在35歲後首次生育 · 長期服用避孕藥,或接受荷爾蒙補充療法 ... 於 heal-oncology.com -

#86.帶妳了解乳癌術前評估與術後追蹤(下)

柏杰氏疾病以乳頭皮膚存有癌細胞為表現【圖二】,原因為乳腺結構中具有零期原位乳癌或非零期侵襲型癌;其原發自乳腺中的病灶有時不容易經由超音波、乳房 ... 於 www.cancertaipei.tw -

#87.引起乳癌的原因有哪些?女性朋友小心預防- 長安全方位乳房中心

引起乳癌的原因有哪些?女性朋友小心預防 · 1.家族病史:母親在停經前患過雙側乳腺癌者,或是姊妹患過乳腺癌者,得到乳腺癌機率比一般人為高。 · 2.飲食習慣 ... 於 www.everanhospital.com.tw -

#88.倪海厦:乳癌的中医论述大集合 - Cofacts 真的假的

原创倪海厦转自易简医话导读】倪海厦,美国经方中医,被喻为当代少见的“命、相、卜、山、医”五术兼备之旷世奇人。(更多倪海厦的生平,详见:倪海厦传奇)一、乳癌的成因( ... 於 cofacts.tw -

#89.乳癌成因|胸大易有乳癌?醫生拆解5大迷思!

問:誰人易患乳癌?1.喜歡食雞的人,雞肉多激素。2.喜歡用止汗劑的人3.胸部豐滿的女人4.以上全部究竟真或假?還是全聽「姊妹話… 」、「媽咪說…」? 於 hk.news.yahoo.com -

#90.乳癌成因錯綜複雜運用基因檢測打造個人化治療

乳癌 是婦女族群最常發生的癌症疾病,而且新增確診的乳癌患者速度非常快。 ... 醫生表示,婦女羅患乳癌的成因錯綜複雜,研究顯示先天的遺傳與後天的 ... 於 hk.epochtimes.com -

#91.【乳癌講座特稿】定期檢查留意無痛腫塊早發現乳癌治癒率達九成

乳癌位列香港女性癌症病發率的第一位,根據香港癌症資料統計中心數字顯示,2015 年香港有3,900 個乳癌新症,死亡人數達637 人。乳癌成因未明,但及早 ... 於 health.mingpao.com -

#92.羅瑩雪乳癌病逝/乳房痛和乳癌有關嗎?醫師教你簡單判斷乳房 ...

內衣選擇不當或體重增加導致內衣太緊也是常見的乳房疼痛原因。 有些女性的乳房痛則是來自於腫瘤的壓迫,但就像我們剛剛所說的,通常這與乳癌的關聯 ... 於 health.udn.com -

#93.乳頭分泌物是常見乳房不適原因乳頭分泌物是常見 ... - 奇美醫院

其實最令人擔心的狀況就是乳頭. 出血,乳管內乳突瘤是乳頭出血最常. 見的原因,幸好大部分的乳管內乳突. 瘤是良性而且單一發生的,但是仍有. 少數的病人是因為乳癌造成的 ... 於 www.chimei.org.tw -

#94.放射科 - 郭綜合醫院

另二位孕婦就沒有那麼幸運,當發現乳癌時已較晚期,有腋窩、淋巴轉移,胎兒也沒有保住流產了,主要原因是病人警覺心不夠,沒有定期作產前檢查包括乳房的檢查。 孕婦甚至是 ... 於 www.kgh.com.tw -

#95.乳癌- 维基百科,自由的百科全书

舉例來說,只有不到20%的硬塊是乳癌。乳房不適的症狀,常見的原因來自良性乳房疾病如乳腺炎、乳房纖維腺瘤等。 於 zh.wikipedia.org -

#96.兵不血刃抗癌之道首重預防(五):乳癌的成因、預防、與篩檢

一、 乳癌的成因乳癌的發生與基因缺陷有很大的關係(Sun, 2017),而乳癌的風險因子除了性別(女性得Read More. 於 geneonline.news