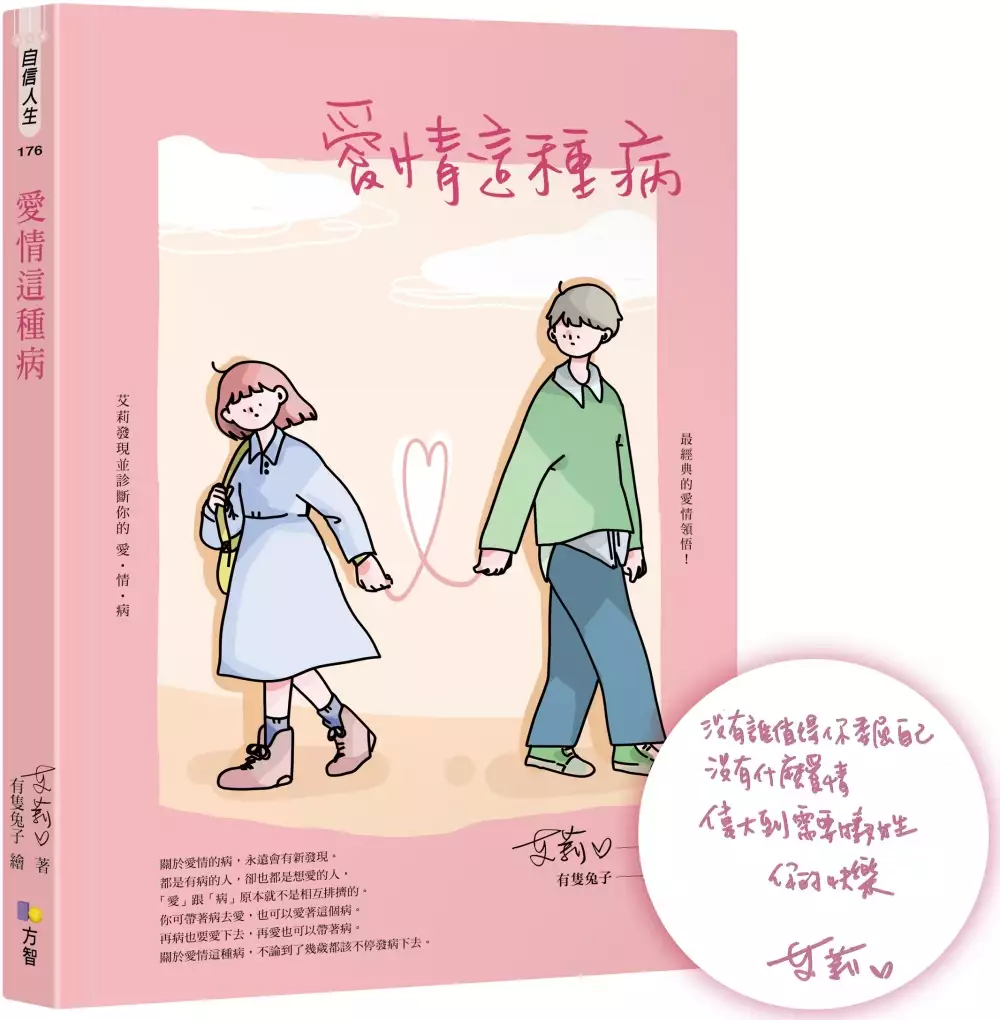

中度憂鬱症症狀的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦艾莉寫的 愛情這種病 和艾莉的 愛情這種病【十年暢銷作者親簽版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站老年人的憂鬱症也說明:如果憂鬱症狀形成. 臨床困擾,卻不符合重度憂鬱症與輕鬱. 症的診斷準則,即有可能被稱為輕度憂. 鬱症候群。因為輕鬱症與輕度憂鬱症候. 群在老年人相當少見,大部分的 ...

這兩本書分別來自方智 和方智所出版 。

國防醫學院 公共衛生學研究所 林富宮所指導 劉永祥的 影響臺灣弱勢兒少健康危害行為之因素探討 (2021),提出中度憂鬱症症狀關鍵因素是什麼,來自於弱勢兒少、健康危害行為、抽菸、喝酒、嚼檳榔、家庭、學校生活、心理健康。

而第二篇論文南華大學 生死學系碩博士班 陳增穎所指導 彭梅芳的 大學生父母教養態度、虛擬社群使用與網路沉迷之相關研究 (2021),提出因為有 大學生、父母教養態度、社群使用、網路沉迷的重點而找出了 中度憂鬱症症狀的解答。

最後網站九十七年度內專筆試題- 精神科則補充:關於重度憂鬱症﹝major depressive disorder﹞下列敘述何者為對? ... A. 依據精神疾病診斷及統計手冊第四版﹝DSM-IV﹞的定義,譫妄的核心症狀為情緒激動.

愛情這種病

為了解決中度憂鬱症症狀 的問題,作者艾莉 這樣論述:

//艾莉親筆手寫標題// 特別收錄•自序:艾莉的原點 ※本書為:《愛、不愛都有病》十年暢銷癒後增訂版 最經典的愛情領悟! 艾莉再次描繪愛情的面貌,診斷你的愛•情•病 鄧惠文(精神科醫師/榮格心理分析師)──好評推薦 曖昧成癮,暈船勒戒…… 愛情病發時,也許你會因為書裡的故事, 終於得以落下曾經以為沒人能懂的淚…… 說是相信了他,更是因為相信了自己值得愛情── 我這麼好,你是在遲疑什麼?你那麼壞,我是在捨不得什麼? 無法忍受跟他相處,卻又需要他這麼需要自己,這……是愛嗎? 看著鏡子裡,問問自己此刻最想立刻見到誰? 分明早就喜歡到無法自拔

,你還能理直氣壯欺騙自己多久? 這些年來,在愛裡的變與不變,你都習慣了嗎? 愛情的發生沒有公式可以推演,不過就是你看懂我的脆弱,我了解你的失落。 沒有把它當成是勒索,更不會感覺被折磨,心甘情願為彼此停留。 關於愛裡的示弱硬化、獨立戒斷、重度愛盲、小心眼肥大、視人神經萎縮、親密感循環不良…… 艾莉一次全部告訴你, 讓你看懂自己為什麼需要被需要, 為什麼夜裡百轉千迴、難以釋懷,以及── 為什麼他遲遲不愛上你。 【愛•的•病•識•感】 在你生了愛情這種病時,不保證有效 卻讓你知道自己身在何處 ☉被愛存疑症 越是在乎越沒有把握,他愛我

嗎?他不愛我。 唯一有把握的只有自己不能失去他。 ☉戀愛過敏症 在明白自己想要的是什麼樣的愛情之前,可能會經歷什麼樣的戀愛都水土不服的階段, 怎麼樣都愛得不舒坦容易過敏。 ☉愛能力增生 只有慢慢弄懂了自己的所有可愛,才能越來越愛自己也能好好去愛別人。 ☉不甘心失調 總是計較著誰付出比較多,並不會讓這份愛情更加偉大,只會漸行漸遠。 ☉幸福失衡症 想像中的幸福當然更加美好,但只有真實擁有的才是真的。 ☉假性大方 適度的占有欲是愛情之間必要的調劑,表現得當的嫉妒是真心在乎對方的表現,不要害怕表現出來。

影響臺灣弱勢兒少健康危害行為之因素探討

為了解決中度憂鬱症症狀 的問題,作者劉永祥 這樣論述:

研究背景:兒少時期是人生中,想法觀念、行為模式與生活型態將逐漸定型的一個階段,對其未來身心健康都有很大的影響,近期青少年的犯罪率及抽菸及喝酒等健康危害行為比例均有上升的趨勢,本研究的主要目的是在探討弱勢學生之家庭與學校同儕關係、自我認知等方面與生、心理健康危害行為影響及相關性,期望能藉由本研究過程中獲得相關資訊,提供政府、教育部、學校、教師及父母作為建構兒少良好的成長環境及學習環境之參考。研究目的:(一)分析弱勢兒少的家庭相關變項與健康危害行為的相關性(二)探討弱勢兒少在學校生活情形與健康危害行為的相關性(三)分析弱勢兒少其心理健康與健康危害行為的影響研究方法:本研究採用追蹤型橫斷性研究設計

(Longitudinal cross-sectional Study),使用台灣兒童暨家庭扶助基金會(簡稱家扶基金會) 長期追蹤調查之「台灣貧窮兒少資料庫:弱勢兒少生活趨勢調查(簡稱為TDCYP)」,針對資料庫第一波至第三波第二版內基本特徵、家庭相處、在校生活及心情溫度等與抽菸、喝酒、嚼檳榔健康危害行為,以資料庫篩選具代表性連續追蹤樣本進行研究分析,並探討其影響及相關性,藉以瞭解貧窮兒少健康危害行為影響因子及改善方法。研究結果:(一)從第一波至第三波個案基本特質分布情形可看出男生樣本數718(42.9%)較女生955(57.1%)少,三波次的樣本每月總收入及家庭型態相似,第二波樣本中度及重

度情緒困擾815(48.7)比例較第一波及第三波高,在有抽菸、喝酒、嚼檳榔及抽菸加喝酒等健康危害行為樣本比例亦隨著波次增加而增加。(二)第一波至第三波抽菸的GEE及勝算比分析中,男生隨著波次的增加顯著較女生抽菸的風險更高,家人相處良好構面分數顯著隨著波次的增加,而對降低抽菸的風險影響更小;學校師生負面關係及課業問題構面分數顯著隨著波次的增加,而對增加抽菸的風險影響更小。(三)第一波至第三波喝酒的GEE及勝算比分析中,男生隨著波次的增加顯著較女生喝酒的風險更高,年紀越大的樣本隨著波次的增加顯著較年紀較小樣本增加喝酒的風險影響更小;學校師生負面關係及課業問題構面分數顯著隨著波次的增加,而對增加喝酒

的風險影響更小。(四)第一波至第三波嚼檳榔的GEE及勝算比分析中,男生隨著波次的增加顯著較女生嚼檳榔的風險更高;學校師生負面關係及課業問題構面分數顯著隨著波次的增加,而對增加嚼檳榔的風險影響更小。(五)第一波至第三波抽菸加喝酒的GEE及勝算比分析中,男生隨著波次的增加顯著較女生抽菸加喝酒的風險更高;學校師生負面關係及課業問題構面分數顯著隨著波次的增加,而對增加抽菸加喝酒的風險影響更小。結論與建議:本研究可看出不論家庭關係或學校生活,對貧窮兒少健康危害行為均具顯著影響性,部份心理健康問題也會影響其健康危害行為,尤其以男生健康危害行為問題較嚴重,而且隨著波次(時間)及年紀的增加,其影響效果逐漸變小

,故建議在貧窮青少年在年紀較輕時,即須多培養好的親子關係、注意學校師生、同儕及教育問題,並適時瞭解其身心狀況,期能降低健康危害行為風險。

愛情這種病【十年暢銷作者親簽版】

為了解決中度憂鬱症症狀 的問題,作者艾莉 這樣論述:

◆艾莉親簽扉頁 ◆ 特選「海洋之心珠光紙」 //艾莉親筆手寫標題// 特別收錄•自序:艾莉的原點 ※本書為:《愛、不愛都有病》十年暢銷癒後增訂版 最經典的愛情領悟! 艾莉再次描繪愛情的面貌,診斷你的愛•情•病 鄧惠文(精神科醫師/榮格心理分析師)──好評推薦 曖昧成癮,暈船勒戒…… 愛情病發時,也許你會因為書裡的故事, 終於得以落下曾經以為沒人能懂的淚…… 說是相信了他,更是因為相信了自己值得愛情── 我這麼好,你是在遲疑什麼?你那麼壞,我是在捨不得什麼? 無法忍受跟他相處,卻又需要他這麼需要自己,這……是愛嗎? 看著鏡子裡,問問自

己此刻最想立刻見到誰? 分明早就喜歡到無法自拔,你還能理直氣壯欺騙自己多久? 這些年來,在愛裡的變與不變,你都習慣了嗎? 愛情的發生沒有公式可以推演,不過就是你看懂我的脆弱,我了解你的失落。 沒有把它當成是勒索,更不會感覺被折磨,心甘情願為彼此停留。 關於愛裡的示弱硬化、獨立戒斷、重度愛盲、小心眼肥大、視人神經萎縮、親密感循環不良…… 艾莉一次全部告訴你, 讓你看懂自己為什麼需要被需要, 為什麼夜裡百轉千迴、難以釋懷,以及── 為什麼他遲遲不愛上你。 【愛•的•病•識•感】 在你生了愛情這種病時,不保證有效 卻讓你知道自己身在何處

☉被愛存疑症 越是在乎越沒有把握,他愛我嗎?他不愛我。 唯一有把握的只有自己不能失去他。 ☉戀愛過敏症 在明白自己想要的是什麼樣的愛情之前,可能會經歷什麼樣的戀愛都水土不服的階段, 怎麼樣都愛得不舒坦容易過敏。 ☉愛能力增生 只有慢慢弄懂了自己的所有可愛,才能越來越愛自己也能好好去愛別人。 ☉不甘心失調 總是計較著誰付出比較多,並不會讓這份愛情更加偉大,只會漸行漸遠。 ☉幸福失衡症 想像中的幸福當然更加美好,但只有真實擁有的才是真的。 ☉假性大方 適度的占有欲是愛情之間必要的調劑,表現得當的嫉妒是真心在乎對方的表現

,不要害怕表現出來。

大學生父母教養態度、虛擬社群使用與網路沉迷之相關研究

為了解決中度憂鬱症症狀 的問題,作者彭梅芳 這樣論述:

本研究主要目地在探討大學生父母教養態度、社群使用與網路沉迷之間的相關情形。本研究使用過去學者之量表,分別為「雙親教養量表」、「網路成癮量表」作為主要的研究工具,且探討社群使用之沉浸經驗是否為網路沉迷之主要因素。本研究以探討台灣地區之大學生為研究對象,抽取預試樣本為40份、正式施測有效樣本為393份,運用平均數、標準差、t考驗、單因子變異數分析、皮爾森績差相關以及多元迴歸分析統計分法,以考驗研究假設。研究發現,主要如下:1.大學生使用社群主要目的以「瀏覽圖片文章或影片」、「和親友聊天」,;大學生經常使用之社群為「FaceBook」、「LINE」、「Instagram」。2.大學生之網路沉迷

不因年齡、家庭結構、居住地區、主要照顧者的不同而有顯著差異,而是因性別、每日平均使用社群時間而有顯著差異。3.大學生的社群使用之「沉浸經驗」與其網路沉迷之間有中度正相關。4.大學生父母教養態度之「保護」與其網路沉迷之間有低度正相關。5.大學生父母教養態度之「關愛」與其網路沉迷之間有低度負相關。6.不同的父母教養態度類型對網路沉迷具有顯著差異,其中高保護高關懷類型與低保護高關懷類型有顯著差異;高保護低關懷與低保護高關懷、低保護低關懷有顯著差異;父母教養態度之保護因子愈高,大學生與有可能有網路沉迷之現象。7.社群使用與父母教養態度,能有效預測大學生網路沉迷。 綜合本研究之結果,提出相關建議以供學

校、家長、相關機構單位及輔導實務工作者之參考。

中度憂鬱症症狀的網路口碑排行榜

-

#1.憂鬱症

憂鬱症. 彰化基督教醫院 精神科. 王景正醫師. 心情低落的患者 ... 心情與情感; 認知症狀; 生物學(或身體)症狀; 精神病性症狀; 僵直性症狀 ... 共七項(中度). 於 web.thu.edu.tw -

#2.憂鬱症是全世界該重視的三大疾病之一!認識憂鬱症前兆

憂鬱症 前兆、警訊 · 持續悲傷,一天中大部分時間都很憂鬱 · 易怒或異常焦慮、心神不寧 · 對過往愛好的活動無感,生活失去興趣 · 體重減輕或體重上升,不經意變 ... 於 www.edh.tw -

#3.老年人的憂鬱症

如果憂鬱症狀形成. 臨床困擾,卻不符合重度憂鬱症與輕鬱. 症的診斷準則,即有可能被稱為輕度憂. 鬱症候群。因為輕鬱症與輕度憂鬱症候. 群在老年人相當少見,大部分的 ... 於 www.tagg.org.tw -

#4.九十七年度內專筆試題- 精神科

關於重度憂鬱症﹝major depressive disorder﹞下列敘述何者為對? ... A. 依據精神疾病診斷及統計手冊第四版﹝DSM-IV﹞的定義,譫妄的核心症狀為情緒激動. 於 www.tsim.org.tw -

#5.憂鬱症常見症狀,3分鐘檢測憂鬱指數| - iHealth

重度憂鬱症 ... 根據美國精神醫學會頒行的第五版精神疾病診斷手冊(DSM-V) 中提到,憂鬱症有九種判斷標準:. 1.情緒低落,長時間處於低落的情緒,無法快樂 ... 於 www.ihealth.com.tw -

#6.憂鬱症九大症狀:若中了五個以上且持續超過兩週,就要特別留意

DSM-5(精神疾病診斷準則手冊)定義憂鬱症的九大症狀。若至少有五個症狀以上、持續超過兩週,而且大部分時間皆是如此,就要留意可能有憂鬱症。 於 www.thenewslens.com -

#7.小鬱上身的跡象:憂鬱症的九大症狀

1.一天中大部分時間都很憂鬱 心情低落不是只是是說單純的心情不好而已。 · 2.對日常生活皆失去興趣 憂鬱症第二個主要症狀就是興趣缺缺。 · 3.體重減輕或體重上升 · 4.失眠或 ... 於 depressytrouble.tw -

#8.走出憂鬱症的十個方法 - 快樂心靈診所

據世界衛生組織統計,女性一生中至少得到一次重度憂鬱症的機率是25%,男性 ... 越嚴重的憂鬱症狀(如整天不想動、失去興趣、心情低落)對憂鬱症藥物 ... 於 blog.eroach.net -

#9.『九大症狀判斷你是否罹患憂鬱症?』 #Pro好醫 - YouTube

九大 症狀 判斷你是否罹患 憂鬱症 ?』 #Pro好醫大聯盟受訪: 精神科/ 林俞仲醫師這則一定要看!! 用這九大 症狀 來判斷自己與關心周圍的親朋好友是否已經罹患 ... 於 www.youtube.com -

#10.憂鬱症怎麼辦?認識憂鬱症原因、症狀、測試與治療方法

電痙攣治療主要是以電流腦部來誘發痙攣,多為精神科在所有藥物和心理療法都無效時,用以治療重度憂鬱障礙、躁鬱症和思覺失調症等病症時使用,較容易出現 ... 於 www.betterhelpgroup.com -

#11.青少年憂鬱症常見QA:憂鬱症會好嗎?要吃藥嗎? - 親子天下

諮商心理師說,愈早接受自己得了憂鬱症的事實,接納憂鬱是生活中的 ... 難以專注、沒有希望感等症狀,但青少年的憂鬱症狀,很可能是以「易怒」的方式 ... 於 www.parenting.com.tw -

#12.如何應對教會中憂鬱症的現象 - 明功堂精神科診所

若在過去2星期內,當事人有一半以上的時間,至少有上述5項以上的症狀,且包括前兩項之一,即算是有重度的憂鬱症。 聖經裡面最明顯有憂鬱現象的大概就是以利亞了(《王上》 ... 於 www.drshih.com.tw -

#13.抑郁症(重度抑郁障碍) - 症状与病因- 妙佑医疗国际

感到悲伤、流泪、空虚或无望 · 即使小事也会引起暴怒、烦躁或沮丧 · 对大多数或所有正常活动失去兴趣或乐趣,例如性爱、嗜好或运动 · 睡眠障碍,包括失眠或 ... 於 www.mayoclinic.org -

#14.身心精神-憂鬱症 - 正修科技大學學生事務處

憂鬱症 的症狀包括心理及生理層面,根據美國《精神疾病診斷與統計手冊》,臨床九大 ... 依其嚴重性與持久性可細分為輕度、中度和重度三類憂鬱症,輕度憂鬱患者的情緒與 ... 於 osa.csu.edu.tw -

#15.第一章認識憂鬱 - 諮商與職涯發展組

Q3:什麼是憂鬱症? A:根據美國精神醫學會於1994 年出版的第四版精神疾病診斷統計手冊之系統, 當以下9 項憂鬱症狀之中出現5 項或5 項以上,且至少持續兩個禮拜, ... 於 ccd-osa.nsysu.edu.tw -

#16.憂鬱症簡介:不是不知足!超過3億人受它所擾 - Hello醫師

雙向情緒障礙症(Bipolar disorder):俗稱躁鬱症。其並不屬於憂鬱症的一種,但因為患者在情緒低落時,與重鬱症的症狀雷同,因此納入討論。 於 helloyishi.com.tw -

#17.憂鬱症症狀、原因及預防方式 - 元氣網

憂鬱症 的症狀包括心理及生理層面,根據美國《精神疾病診斷與統計手冊》 ... 依其嚴重性與持久性可細分為輕度、中度和重度三類憂鬱症,輕度憂鬱患者的 ... 於 health.udn.com -

#18.走出陰霾,享受青春:談青少年憂鬱症的心理治療 - 成大精神部

因此,某些憂鬱症的症狀容易被誤認為是發脾氣或反叛行為,而其實這正是青少年憂鬱症 ... 它被發現效果與藥物相當,甚至對於某些中度或輕度憂鬱個案的效果比藥物更好。 於 psy-med.ncku.edu.tw -

#19.躁鬱症的症狀有哪些?如何治療與預防?醫師圖文說明

躁期常見的症狀包含 · 睡眠的需求降低 · 自我膨脹的自尊或講話異常誇大 · 講話講得又快又多,而且無法停止 · 天馬行空的想法、跳躍的想法 · 容易分心、無法專注 ... 於 www.medpartner.club -

#20.甚麼是抑鬱症? - Mind HK

抑鬱症主要的症狀為長時間持續的情緒低落,並會影響患者的日常生活。 輕度的抑鬱症可以 ... 抑鬱症患者在不同發作時期,有機會會在輕度、中度和重度抑鬱症之間徘徊。 於 www.mind.org.hk -

#21.自律神-陳建銘中醫師- 憂鬱症如果不治療會怎樣 ... - Facebook

輕度憂鬱症,是會自己好的。 還記得憂鬱症症狀的負向循環那張圖嗎? 如果,睡眠功能沒有被破壞 ... 如果可以的話, 避免中度憂鬱症發展為重度憂鬱症, 是更好的作法。 於 www.facebook.com -

#22.察覺憂鬱儘速就醫

是機關安全,故此,本室特就「憂鬱症」症狀以及如何改善之方式對機關同仁宣 ... 躁鬱症:除了憂鬱外,患者有一段具攻擊性及焦躁的躁期;輕度憂鬱症:患者. 於 www.klc.moj.gov.tw -

#23.心靈知識 - 心永康身心精神科診所

生命中的暗潮- 憂鬱症 · 1、重鬱症:其憂鬱症狀明顯。並且嚴重的影響工作能力與日常生活作息。 · 2、輕鬱症(鬱形精神官能症):是另一種比較不嚴重的憂鬱症。 · 3、躁鬱症( ... 於 www.loveyongkang.com.tw -

#24.持续性抑郁症 - 维基百科

持续性抑郁症(精神官能性憂鬱症,Persistent Depressive Disorder (PDD))是一種慢性情緒失調,屬於抑鬱症範疇。持續時間比重度抑鬱症長,但症狀相對較輕。 於 zh.wikipedia.org -

#25.抑郁症

据估计,全球有5.0%的成年人患有抑郁症(1)。 受抑郁症影响的女性比男性更多。 抑郁症可导致自杀。 已有对轻度、中度和重度抑郁症行之有效的治疗方法。 於 www.who.int -

#26.憂鬱症症狀有哪些?憂鬱症症狀發作時怎麼辦? - 台北心理諮商

憂鬱症 是一種常見的心理健康狀況,憂鬱症症況會持續感到悲傷、絕望以及對曾經愉快的活動失去興趣。它還會引起其他身體症狀,根據症狀跟為輕度憂鬱症、中度憂鬱症、重度 ... 於 lin-mindclinic.com.tw -

#27.憂鬱症 - EMBP 電磁腦脈衝中心台北

而台灣的憂鬱症人口,據衛福部的調查,15歲以上的民眾,8.9%有中度以上 ... 症等也會引發類似憂鬱症的症狀,因此在診斷上排除一般醫學其他疾病造成原因也是非常重要。 於 embp.com.tw -

#28.單次發作抑鬱症 - A+醫學百科

3、有精神病性症状抑鬱症除了符合抑鬱發作的症状標準,還出了幻覺、妄想或緊張 ... 抑鬱性神經症或心境惡劣障礙是以持久(至少2年)的輕至中度抑鬱為特徵的神經症。 於 cht.a-hospital.com -

#29.憂鬱症(Depression) - 小小整理網站Smallcollation

憂鬱症 (depression)又稱做憂鬱性情緒失調(major depressive disorder)。 ... 產後憂鬱與躁鬱症之憂鬱不同,通常症狀發生在孩子出生後約一到兩週至兩年不等。 於 smallcollation.blogspot.com -

#30.易怒/煩躁憂鬱症/躁鬱症負面情緒如何接招 - 台中慈濟醫院

青少年憂鬱症的症狀特色. ○ 較少以言語形容憂鬱,行為表現有:暴. 力和危險行為,逃避行為. ○ 嗜睡較成人多,或有失眠,胃口改變,. 於 taichung.tzuchi.com.tw -

#31.「醫師,我覺得活著好累…」 憂鬱症會好起來嗎? - 健康2.0

另外,有的人會出現所謂的慢性憂鬱,即持續性憂鬱症(輕鬱症),症狀嚴重度較輕,但持續時間較長,會達至少2年以上(兒童青少年若是持續了1年也需注意) ... 於 health.tvbs.com.tw -

#32.別再勉強自己了!憂鬱和躁鬱差別在哪,9大徵兆檢視你的心 ...

當然,若是躁症的症狀與平常狀態交互出現的則稱為「單極性躁症」。現代人大多以「情緒障礙」稱呼上述疾病,雖然這是比較中性的名稱,但其實質確實為精神病。 於 www.storm.mg -

#33.憂鬱症的診斷、病因與治療簡介| 衛教資訊| 精神醫學部| 醫療單位

依據美國精神醫學會診斷準則,「重度憂鬱症」診斷需符合以下條件,兩週以上時間有五項以上症狀,且需有憂鬱情緒或興趣減退: (1)每天大部分時間有憂鬱 ... 於 www.hch.gov.tw -

#34.輕度、中度、重度抑鬱症患者的表現 - 每日頭條

(1)情緒低落、心境惡劣、缺乏興趣和精力減退,是中度抑鬱症典型表現和特徵之一。中度抑鬱患者抑鬱、悲傷、失望、苦惱、意志消沉等負面情緒相當顯著。 (2 ... 於 kknews.cc -

#35.病患和家屬須知- 憂鬱好文章- 社團法人臺灣憂鬱症防治協會

醫學上的【憂鬱症】,和一般所謂的【心情低落】不同。一般人的生活中難免有高潮和低潮..... 於 www.depression.org.tw -

#36.憂鬱症受遺傳、環境等引起1天5症狀達2周被認定確診

賓州民主黨籍新科參議員費特曼坦承16日晚自行住院接受憂鬱症治療, ... 以及失眠、嗜睡,甚至出現自殺念頭,依照症狀程度可分為輕度、中度或重度。 於 tw.tech.yahoo.com -

#37.中度憂鬱症症狀

· 做任何事都提不起勁或沒有興趣· 心情低落、沮喪或絕望· 入眠困難、睡不安穩或睡眠過多· 感覺疲倦或沒有活力噁心、嘔吐或腹瀉· 頭痛· 睡意· 口乾· 失眠· ... 於 byfyhid.exoconnex.fr -

#38.抑鬱症有咩症狀? 如何分辨不開心與抑鬱症|Radioicare 友心情

通過積極的心理疏導,青少年患者在引導下矯正自身的錯誤信念,樹立積極正向的生活態度,幫助患者走出抑鬱狀態。抑鬱症可分為輕度, 中度 和重度程度,抑鬱 症症狀 表現不一, ... 於 www.radioicare.org -

#39.淺談憂鬱症 - 中台山月刊

在這裡針對憂鬱症做一個簡單的介紹,一般重度憂鬱症的人有下面幾個症狀: 1.一天當中幾乎時時刻刻皆情緒低落,而且幾乎是每天。 2.幾乎或所有的活動,興趣或 ... 於 www.ctworld.org.tw -

#40.中度忧郁症有哪些症状

中度忧郁症 有哪些症状 ... 症状一:食欲减退、体重减轻,多数患者都有食欲不振,胃纳差症状,美味佳肴不再具有诱惑力,患者不思茶饭或食之无味,有时有恶心 ... 於 jingyan.39.net -

#41.如何知道自己有憂鬱症?1分鐘完成憂鬱症自我檢測

以下為憂鬱症自我檢測問卷,可快速了解自己是否已出現憂鬱症的症狀。 ... 輕度憂鬱指數可透過規律作息跟運動,以及向家人好友傾吐心事好轉,中度及重度憂鬱指數則建議尋找 ... 於 neihu-mindclinic.com.tw -

#42.治療主要是在延緩病程而非治癒疾病;然而憂鬱症呢?這種 ...

許多醫學及公共衛生的研究已經證實,憂鬱症的盛行率很高,以女性來說, ... 症狀較嚴重的「重度憂鬱症」,若再考慮輕度憂鬱症或者神經衰弱型憂鬱症, ... 於 www.tyh.com.tw -

#43.憂鬱症 - 松德精神科診所林耿立醫師的心情文章

從研究中得知,幾乎有一半的康復者仍會有無法根絕的症狀,這些人經常會在復發後回歸憂鬱的狀態。躁鬱症患者若有其他心理疾病,復發的可能性便會增加。科學家們並不清楚, ... 於 www.heartwareclinic.com.tw -

#44.1.何謂憂鬱症的定義

內容 · 1.重鬱症:嚴重的憂鬱症,會嚴重的影響工作能力與日常生活作息。 · 2.輕鬱症:是長期而慢性的憂鬱症狀,雖不會使生活、工作停擺,卻讓人心情低落、提不起勁。 · 3.躁鬱 ... 於 210.70.80.111 -

#45.憂鬱症和躁鬱症有什麼不同? | 常見問題 - 衛生福利部桃園療養院

一般人的生活中難免有情緒起伏,但心情低落和憂鬱症比起來情形較不嚴重,持續時間也 ... 或作不智的投資等症狀;在恢復期時,患者常因躁期時之不智行為而感到後悔不已。 於 www.typc.mohw.gov.tw -

#46.珍惜生命 認識憂鬱症

3.重度憂鬱症:因明顯外在壓力事件影響,或家族遺傳體質,導致嚴重憂鬱症狀,並造成明顯功能障礙,如無法工作、退縮等。病患常會有認知行動遲緩、嚴重自殺意念及傾向、整天 ... 於 www.smh.org.tw -

#47.用笑容掩飾難過「微笑抑鬱症」比一般憂鬱症更危險!

說到憂鬱症一般都會聯想到悲傷、絕望的情緒,但「笑」真的就是快樂嗎? ... 輕度 1分, 中度 2分. 嚴重 3分. 你是否一直感到傷心或悲哀? 於 blog.worldgymtaiwan.com -

#48.如果区分轻度、中度、重度抑郁症,三者有何不同? - 知乎专栏

文|安羽心理咨询整理以心境低落为主,与处境不相称,可以从闷闷不乐到悲痛欲绝,甚至发生木僵。严重者可出现幻觉、妄想等精神病性症状。某些抑郁症 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#49.憂鬱症症狀有哪些?4種治療方式幫助憂鬱症走出來

根據2021WHO統計約有3.8%的民眾受到憂鬱症的影響,而憂鬱症分為輕度、中度、重度,不同的程度影響日常生活的嚴重程度也有所差異,在人際關係、工作、生命安全健康等 ... 於 renwu-heartconsult.tw -

#50.憂鬱症的全方位治療:談藥物治療與食補 - 生活調適愛心會

假如是輕度憂鬱症(指憂鬱症狀少且輕微,對於生活功能影響小,沒有出現自殺的 ... 假如已經是中重度的憂鬱症了,這時候憂鬱症病人的大腦已經明顯生病了,大腦調節情緒的 ... 於 ilife.org.tw -

#51.憂鬱症的治療與護理

(一)重度憂鬱症:. 兩週內同時出現下列五項以上的症狀,且改變先前之社會功能; ... 於 www.chimei.org.tw -

#52.如何治療憂鬱症?心理師:要先了解這六大重點!

一、憂鬱症的症狀與九個診斷標準 · 1.情緒(攻擊性變高、憤怒、煩躁、焦慮、躁動)、 · 2.行為(不再在喜歡的事物中找樂趣、自殺意念行為、成癮狀況、從事高 ... 於 www.lijen.net -

#53.如何知道自己有憂鬱症?憂鬱症發作、前兆、症狀、治療

持續悲傷且在一天之中持續時間長 · 情緒易怒、異常焦慮或情緒極端變化 · 對過往喜好的人事物都無感受且失去興趣 · 失眠或是睡眠品質差 · 體重減輕或上升 · 精神 ... 於 www.healthsp.org -

#54.友善列印-憂鬱症

中度 者常早一、兩個小時醒轉,且睡不穩,半夜醒來要等很久才能再入睡。嚴重病人常常每天只能睡三、四個小時,有的時候甚至整夜沒睡,即使稍入眠,腦子裡也不斷 ... 於 www.vhct.gov.tw -

#55.「憂鬱症」也有分級!你的是輕微、中等還是嚴重的?焦慮

一、憂鬱症的症狀當你持續很長一段時間,脾氣不好、暴躁、不能忍耐、敏感、低落、吃不下、睡不好、容易不斷落淚、頻率非常頻繁、容易因為很小的事情就 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#56.台灣人憂鬱症量表 - 董氏基金會

沒有或極少 每周: 1天以下, 有時侯 每周: 1~2天, 時常 每周: 3~4天, 常常或總是 每周: 5~7天. 1. 我常常覺得想哭. 2. 我覺得心情不好. 3. 我覺得比以前容易發脾氣 ... 於 www.jtf.org.tw -

#57.抑鬱症- 凌禹醫務中心精神健康網站

症狀 通常抑鬱症會依嚴重程度分為輕度,中度或嚴重。抑鬱症的嚴重程度,可由您的醫生判定。抑鬱症的症狀包括: • 失眠或睡眠過多; • 食慾不振或暴食,體重經常增加或 ... 於 www.kcclinic.com -

#58.憂鬱症的前兆有哪些?醫師解析憂鬱症的常見症狀、治療方法

憂鬱症 分級 · 1.輕度憂鬱症:. 患者情緒低落,失去愉悅感,另外伴隨著睡眠混亂、飲食習慣改變、無端的疲憊感、注意力無法集中。雖然痛苦,但還勉強能應付生活。 · 2.中度憂鬱 ... 於 blossommedical.org -

#59.憂鬱症是什麼?淺談症狀、原因、診斷、治療- 台中怡然心理治療

憂鬱症 (depression)是一種常見的心理健康疾病,它可能會影響患者的情緒、思考、行為、日常生活以及身體健康。憂鬱症有幾種不同的形式,包括:鬱症/重度憂鬱症、持續 ... 於 yiranmind.com -

#60.重鬱症、輕鬱症傻傻分不清!憂鬱症自我檢測9 大症狀你中了沒?

輕度憂鬱持續2 年,出現6 症狀 · 胃口變差,或是食量過多。 · 失眠,或是睡得過多。 · 常感覺疲倦或乏力感。 · 自尊心低落。 · 注意力差或難以下決定。 · 明顯的 ... 於 heho.com.tw -

#61.第二章文獻探討

兒童與青少年憂鬱症在情緒、認知、行為及生. 理各方面上常會出現一些症狀可供判定,少部分重度憂鬱症患者則可能合併出現. 幻覺、妄想等精神錯亂的現象(柯慧貞、陸汝斌, ... 於 www-ws.gov.taipei -

#62.一篇看懂3種憂鬱症分級,憂鬱症日常竟會影響這麼大 - 昕晴診所

輕度憂鬱症的症狀較容易被忽略,患者會感到持續性的情緒低落、倦怠感或是注意力下降等等。生活上也可能導致食慾下降、失眠等相關問題產生。輕度憂鬱症雖會 ... 於 www.moodclinic.com.tw -

#63.得了憂鬱症該怎麼辦 - 晟德大藥廠

另外,平均每一百人中就有三至五人罹患憂鬱症,而終身盛行率更高達20%,繼癌症、愛滋病後,憂鬱症已成世紀三大疾病之一。 憂鬱症與躁鬱症雖然一樣都會有憂鬱的症狀,但其實 ... 於 www.centerlab.com.tw -

#64.中度抑郁症,不知道的细节

中度 抑郁症,指患者有综合的症状:比如情绪低落、思维迟缓、自我评价低、自罪自责、有幻觉妄想的症状,严重的可以出现自杀的想法和行为,性功能的 ... 於 www.163.com -

#65.抑鬱症/憂鬱症| 5個方法自救!認識抑鬱症成因、症狀 - healthyD

每個人都有情緒低落的時候,通常會隨著時間好轉。可是,抑鬱症/憂鬱症發作的患者,負面情緒強烈並持續低沉鬱悶,感覺好像困在黑房中,呼救無援, ... 於 www.healthyd.com -

#66.認識躁鬱症 - Mind Pro 維博心理醫學中心

躁鬱症是什麼? founder01. 躁鬱症(全名為「躁狂抑鬱症」) 是一種較普遍、嚴重及長期的精神科問題。這個病還有其他不同的名稱,包括「兩極情緒病」 (Bipolar Affective ... 於 mindpro.hk -

#67.憂鬱症的病程變化 - 自律神-陳建銘中醫師

憂鬱症 的關鍵字是「症」,是一種生病狀態,會放大憂鬱心情,然而關鍵症狀是無止盡的累。 同時,憂鬱症還有區分程度,. 輕度憂鬱症、中度憂鬱症、重度 ... 於 mednote.blog -

#68.【認識憂鬱症】

都可能是憂鬱症高危險群,憂鬱症已列為世界三大. 疾病之一。台灣15 歲以上人口,約有9%曾經罹患中度以上憂鬱. 症,根據憂鬱症的診斷標準(DSM-IV),以下九個症狀至少四 ... 於 www.ilshb.gov.tw -

#69.憂鬱症 - ĒSEN

憂鬱症 屬於一種情感疾病,病患會對日常活動失去興趣並帶有憂鬱情緒、缺乏 ... 若無法兩者同時進行,輕度至中度患者可優先考慮心理治療、重度憂鬱症 ... 於 www.esenmedical.com -

#70.認識躁鬱症 - 長庚醫院

躁鬱症的症狀有那些?躁病時:情緒過度興奮愉悅、睡眠需要減少、易怒、喜爭論、易與人起衝突、過份慷慨、熱心, ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#71.了解抑鬱症的成因、症狀、治療與藥物 - Healthies 健康人

噁心、嘔吐或腹瀉 · 頭痛 · 睡意 · 口乾 · 失眠 · 緊張或躁動 · 頭暈 · 性問題,例如性慾降低,難以達到性高潮或無法維持勃起(勃起功能障礙) ... 於 healthies.com -

#72.認識憂鬱症症狀與治療方法,幫助憂鬱症患者走出來 - 健康醫學院

中度憂鬱症 ,建議尋求心理諮商或接受專業機構諮詢與協助。 29分以上. 重度憂鬱症,建議盡快尋求專業醫療輔導或精神科治療。 憂鬱 ... 於 www.medschool.cc -

#73.憂鬱症分級用途是甚麼?憂鬱症分級測驗需要找醫生嗎?

輕度患者會開始出現一些憂鬱症症狀,比起以往,患者會感受到明顯持續性的情緒低落、倦怠感,以及睡眠或飲食受到負面影響等。而雖有相關憂鬱症症狀的發生,但輕度憂鬱症患者 ... 於 www.delightclinic.com.tw -

#74.躁鬱症的症狀及成因有哪些?自我測試看看你中了幾項!

情緒障礙|憂鬱、躁鬱之分別 ; 長時間感到亢奮,心情極度活躍. 長時間情緒低落(兩週以上) ; 睡眠時間減少許多而不感到疲累. 對過去感興趣的事物不感興趣 ; 思緒飛越,腦中 ... 於 www.wholesomeship.com -

#75.如何知道自己有憂鬱症,2種免費憂鬱症檢測方法。 - 方格子

憂鬱症 也可以稱為憂鬱症、臨床憂鬱症或重度憂鬱症。 如何知道自己患有憂鬱症?憂鬱症症狀有哪些? 憂鬱症是一種慢性精神疾病,通常伴 ... 於 vocus.cc -

#76.認識憂鬱症 - 天晴精神科診所

根據鄭泰安教授的研究,自殺死亡者有97%在生前有精神疾病,87%達到重度憂鬱症的標準。有三分之二的憂鬱症患者曾想到自殺,有15%的憂鬱症患者死於自殺。自殺已經進入國人十 ... 於 www.skybright.com.tw -

#77.6招改善憂鬱症,楊聰財:9大症狀超過兩週盡早治療。 - 今健康

另外,也有研究顯示,女性杏仁核多數比男性小許多,男性和女性憂鬱症比例約為1:2。 #憂鬱#憂鬱症#重鬱症#重度憂鬱症#精神科#. 憂鬱症9大症狀,超過兩週應 ... 於 gooddoctorweb.com -

#78.老年憂鬱症(二):症狀有哪些?有哪些照顧資源可以用呢?

此外,在Erikson的心理發展階段中,提到中老年期的心理壓力,也來自「生命早期未完成的任務」。當長者走到生命盡頭,卻無法正面回顧過去的人生、統整一生 ... 於 ghsha.com -

#79.杏語心靈診所-不要以為只有憂鬱症才會自殺

在所有精神疾病當中,以重度憂鬱症跟自殺最具相關性。我現在把各種疾病跟自殺的關係,一個一個介紹 ... 在身體症狀方面,患者往往會有胸悶、煩躁、疲倦、心悸等症狀。 於 www.reangel.com -

#80.憂鬱症 - 陳明招醫師

1.輕度憂鬱症: 症狀對生活干擾性較低,生活受到輕微影響,且症狀持續時間較短。症狀如失眠或睡過多、容易疲倦、記憶力及思考能力降低。 · 2.中度憂鬱症: 患者本身亦能察覺 ... 於 www.cls-medical.com.tw -

#81.節日憂鬱!重度憂鬱來襲,哪些警訊伴侶應注意?專家告訴你

農曆春節、元宵節與情人節等團聚節日,總是讓人充滿溫暖、歡樂,但對患有憂鬱症的病友來說,節日可能會成為情感疾患的觸發因子,導致疾病發作、症狀 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#82.rTMS與青少年憂鬱症 - 捷思身心醫學診所

2002 年國健局調查研究發現,台灣地區年齡15 歲以上8.9 %有中度以上憂鬱,5.2% 有重度憂鬱。另高淑芬教授在台灣國內兒童青少年精神疾患流行病學研究發現, ... 於 www.justmentalhealth.com.tw -

#83.簡介:憂鬱症(加長版) - CFH健康知識網

中度 至重度則往往受益於使用抗憂鬱藥物,有些嚴重患者可能需用電痙攣治療法。 ... 處於憂鬱週期時,患者會表現出任何或是所有的憂鬱症症狀。 於 cfh.com.tw -

#84.抑鬱症|健康資訊— 領康香港 - OT&P

此外,因應患者的嚴重程度、症狀與持續時間,抑鬱症亦可分為輕度(輕鬱症)、中度或嚴重抑鬱症(重鬱症)。 抑鬱症測試. 抑鬱症主要經由臨床檢查、個人和家族病史診斷。而 ... 於 www.otandp.com -

#85.憂鬱症的分類- iFightDepression [CN]

個人如何經歷憂鬱症及依據年齡、性別和文化表現出的症狀也有所差異。 ... 的人會反覆出現憂鬱發作,間歇性發作所謂的輕躁症,這是一種比躁症輕微許多的中度欣快狀態, ... 於 ifightdepression.com -

#86.憂鬱症專欄EP.1 那一天醫生宣布我是重度憂鬱症[純 ... - YouTube

憂鬱症 大家好我是LJ 我之前有在IG分享過自己確診重度 憂鬱症 最近的情況還算不錯所以我從自己還在憂鬱的黑暗中的角度來跟大家分享之後也會陸續分享相關 ... 於 www.youtube.com -

#87.憂鬱症的十大錯誤認知

這些症狀持續困擾兩星期以上,才能診斷為憂鬱症。 ... 長期追蹤據後統計,接受治療的病人,一半以上精神狀況良好。30﹪精神狀況中度受影響,另20﹪病人精神狀況則嚴重 ... 於 www.doctoryin.com.tw -

#88.憂鬱

憂鬱症 的症狀、徵候和病因. 2. 憂鬱症的診斷標準、 ... 憂鬱症治療的原則(含藥物和心理治療). 6. 抗憂鬱藥的機轉和 ... 輕中重度憂鬱症的治療1. ❖輕度憂鬱可以調整 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#89.台大醫院-健康電子報_保健園地

上述症狀中,第一項或第二項至少有一項為必要條件,其餘項目成立的總數超過五,且持續時間超過二週,就幾乎可以被確診為重度憂鬱症發作了。 心情溫度計 心情溫度計是一個 ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#90.憂鬱症防治 - 王盈彬精神科診所

其實在精神醫學領域與憂鬱症相關的診斷有許多的分類,舉其中一類「重度憂鬱症」,即有其嚴謹的定義及症狀學的論述,根據最新版的美國精神醫學診斷手冊(DSM-IV),應包括 ... 於 www.drwang.com.tw -

#91.關於憂鬱症治療、症狀、檢測 - 振芝心身醫學診所

輕度憂鬱症:患者情緒低落,失去愉悅感,另外伴隨著睡眠混亂、飲食習慣改變、無端的疲憊感、注意力無法集中。 · 中度憂鬱症:強烈的絕望感讓患者產生自殺意念,思考與行動 ... 於 www.blossomclinic.com.tw -

#92.憂鬱症症狀+17個前兆測試,憂鬱症治療、陪伴一次看

輕度憂鬱症(輕鬱症):持續數天的情緒低落,影響到日常生活,輕鬱症症狀有失眠、易怒、注意力不足、胃口及體重改變、物質濫用等徵兆。 · 中度憂鬱症:除了 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#93.談輕鬱症- 林宏川醫師 - 華人心理治療基金會

而心理上的治療,旨在消除症狀、預防復發、增加社會適應力,藉此提昇自我價值感、 ... 憂鬱症中常見且病情較嚴重的是重度憂鬱症「重鬱症」(Major depression),它 ... 於 www.tip.org.tw -

#94.如何知道自己有憂鬱症前兆?從症狀測試分級到如何自救懶人包!

憂鬱症 分級有哪些?憂鬱症自我檢測,看看自己的憂鬱程度! · 做任何事都提不起勁或沒有興趣 · 心情低落、沮喪或絕望 · 入眠困難、睡不安穩或睡眠過多 · 感覺疲倦或沒有活力 ... 於 www.raphaelclinic.com.tw -

#95.別再說「想太多」!一張表看懂憂鬱症身心症狀 - 健康遠見

家族因素:家族中有憂鬱症、躁鬱症,或者是酒精、藥物濫用、自殺…等問題。 • 少數性傾向或性認同:在男女同志、變性人…等族群,若是處於被壓迫、不認同的 ... 於 health.gvm.com.tw -

#96.怎樣需要看身心科?瞭解就診原因、破除迷思

而青少年時期的自閉症和亞斯伯格症,因為合併注意力缺損、情緒問題、強迫症狀、憂鬱和躁鬱等問題,出現精神障礙的機會將比一般人高出許多。近幾年的學校 ... 於 www.tact4brain.com -

#97.抑鬱症憂鬱症

中度 至重度患者往往受. 益於抗憂鬱藥物。大多數患者更適合接受綜合療法:以藥物相當快速的緩解症狀,. 並以心理治療學習處理生活問題更有效的方式,包括憂鬱症在內。 於 omh.ny.gov -

#98.什麼是憂鬱症- 景文科大學生輔導中心

根據2013年美國精神醫學會出版的DSM-V診斷手冊,憂鬱症中的重鬱症和持續型憂鬱症(輕鬱症) ... B. 這些症狀引起臨床上顯著苦惱,或社交、職業或其他重要領域功能減損。 於 counseling.just.edu.tw