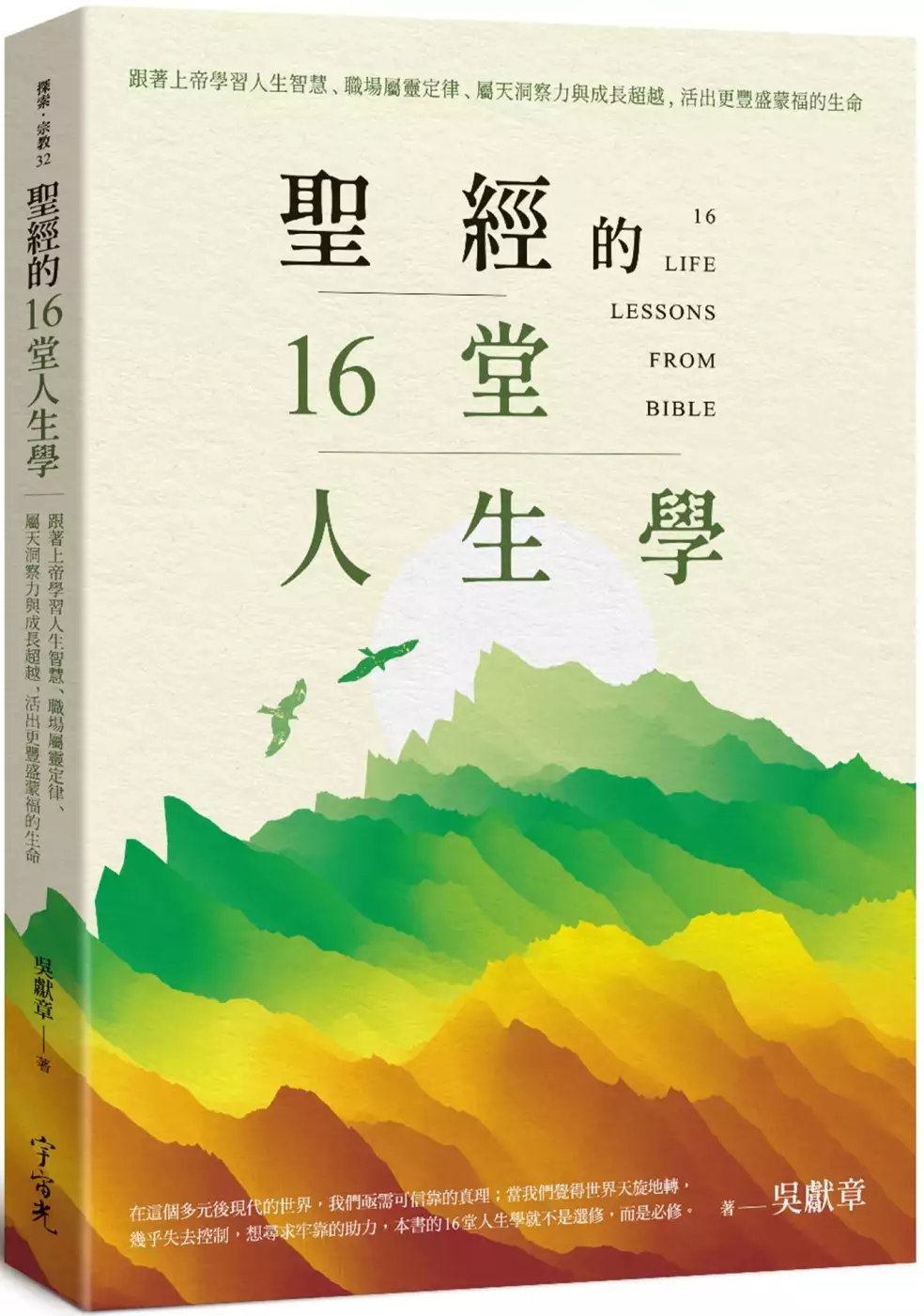

中國哲學家名言的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳獻章寫的 聖經的16堂人生學:跟著上帝學習人生智慧、職場屬靈定律、屬天洞察力與成長超越,活出更豐盛蒙福的⽣命 和古秀鈴,林斯諺,洪子偉,祖旭華,黃涵榆,劉亞蘭,蔡政宏,蔡龍九的 做哲學:哲學不是沒有用,而是你會不會用都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中国经典哲学名言_中国哲学经典有哪些 - 怪能知识网- 首页也說明:中国哲学家中国 古代哲学家、思想家的经典名言有很多,本文主要列举的是其哲学思想非常丰富的名言,分别从宇宙生成论、本体论、人生论、认识论等不同角度进行筛选。

這兩本書分別來自宇宙光 和三民所出版 。

東海大學 美術學系 林文海所指導 劉芳貞的 緩緩流瀉的憂傷 (2020),提出中國哲學家名言關鍵因素是什麼,來自於人格面具、人體、記憶。

而第二篇論文亞洲大學 經營管理學系碩士在職專班 林佩冠所指導 廖俊翔的 論壇知訊分享的意圖、行為之研究-以巴哈姆特論壇為例 (2020),提出因為有 知訊分享、社會交換理論、科技接受模式、知識自我效能、作業成本的重點而找出了 中國哲學家名言的解答。

最後網站《名言啟示錄》希臘哲學家系列----柏拉圖(一) 20190528則補充:柏拉圖柏拉圖是古希臘著名的 哲學家 ,也是全部西方哲學乃至整個西方文化最偉大的 哲學家 和思想家之一,柏拉圖和老師蘇格拉底、學生亞里士多德並稱為希臘 ...

聖經的16堂人生學:跟著上帝學習人生智慧、職場屬靈定律、屬天洞察力與成長超越,活出更豐盛蒙福的⽣命

為了解決中國哲學家名言 的問題,作者吳獻章 這樣論述:

沒有聖靈重生的,人生是不能重來的! 本書是作者吳獻章老師給讀者的殷切叮嚀:「你我從現在開始直到『躺平』,靠主、為主,好改變你我的結局,方能對得起在受難節曾為我們死、復活節為我們復活的主!」 全書分為四大部分:神兒女必學的人生智慧、職場屬靈定律、屬天眼光與洞察力、生命成長與超越;共十六篇主題,每一個主題帶出一卷聖經信息,並將真理融入主題中探討,對於基督徒的人生與靈命成長是絕佳的引導與幫助。 牧長真誠推薦 (按姓氏筆劃) ․吳榮滁/浸信會懷恩堂主任牧師 ․林慶忠/中華基督教行道會聯會主席、卓越行道會主任牧師 ․周學信/中華福音神學院教務長、

神學研究所教會歷史與神學教授 ․陳志宏/中華福音神學院行政副院長、教牧博士科委員 ․陳維恩/Radius Asia 跨文化宣教訓練中心總幹事 ․張漢業/台北純福音教會主任牧師 ․黃正人/中華福音神學院舊約老師、雙和禮拜堂長老 ․楊錫儒/高雄福氣教會主任牧師 精彩推薦 「吳獻章老師透過對聖經人物的活潑刻劃,和經文篇章的現代解讀,加上旁徵博引的名言、見證和事蹟,為讀者對聖經經文在生活中的實踐開出一條軌跡,增加許多洞見。」——吳榮滁/浸信會懷恩堂主任牧師 「吳獻章老師的著作不僅忠於聖經神學真理的基礎,且兼具生活化的應用。《聖經的16堂人生學》將聖經各

書卷中的真理融入主題當中來加以探討,充滿了啟示與亮光,對基督徒的生活來說有非常好的教導與指引,是一本不可不讀的好書。」——林慶忠/中華基督教行道會聯會主席、卓越行道會主任牧師 「我們需要聖經的幫助,使我們能堅實穩固地活出有意義的生命。在這個多元後現代的世界,我們亟需可信靠的真理,讓我們可以緊緊攀附。而想要獲得整全的生命,吳博士的16堂人生學就不是選修,而是必修。這些教導就像攀岩者的一個個抓點,能讓我們免於手滑,甚至墜落谷底。 」——周學信/中華福音神學院教務長、神學研究所教會歷史與神學教授 「本書所探討的每一個當代生活的主題,都是沉浸在聖經的經文之中;而本書所引用的每一段經文,

每一個聖經人物和故事,也都是交織在現實生活的場景裡。走進這本書的讀者,很可能會發現,聖經的世界和自己的時空之間的距離已經不知不覺地消失了。原來,聖經離我們這麼近,上帝的話語是如此的貼切我們的掛慮、挫折、重擔和危機。 」——黃正人/中華福音神學院舊約老師、雙和禮拜堂長老 「吳獻章老師的教導與所傳講的信息,既是根植於深厚的解經功夫,又能站立在這根基上,常常針對時代的處境與議題發出讓人深省的針砭。在上個世紀有個常被引用的表達是『時代的先知是一手拿聖經,一手拿報紙』,這樣的形容放在吳老師身上是相當貼切的。 」──陳志宏/中華福音神學院行政副院長、教牧博士科委員 「本書中,把聖經的宏觀故

事應用在婚姻、孩童教養、職場生活、屬靈生命、跨越生死等生命中重要問題。如果你是神學生或是傳道人,你可以找到極度豐盛的神學內容;所有的基督徒也能夠在這本書裡面找到生命中不同處境的應用。打開這本書,你就能進入神的宏觀故事!」——陳維恩/Radius Asia跨文化宣教訓練中心總幹事 「《聖經的十六堂人生學》,堂堂精彩,叫人捨不得放下書本,讀完以後引出內心對上帝的渴慕及信靠。藉著不同的人生課題,我們得以認識上帝的慈愛、公義及全能,值得推薦給所有愛慕上帝話語、渴望活出聖經教導的基督徒。」──張漢業/台北純福音教會主任牧師 「《聖經的十六堂人生學》這本書的特別之處,幾乎都是用一個主題,帶

出一卷聖經的信息。雖然談的是『人生學』,但事實上已經在有意無意之間,幫我們整理了每卷書的核心要義,而且是用簡單易讀的方式,引導我們進入生活的應用之中。對許多初信的基督門徒來說,這是絕佳的讀本。」──楊錫儒/高雄福氣教會主任牧師

緩緩流瀉的憂傷

為了解決中國哲學家名言 的問題,作者劉芳貞 這樣論述:

生命體驗是經由許多事物、許多的悲喜歡愁堆疊而成,這些生命經驗常轉化成能量,釋放於圖像上,成為創作靈感的泉源。我們所處的這個世界歷經不斷地變化與生成,在時間的推移下,過往並不曾消逝,而是以一種隱微的方式存在。記憶也不全然是線性的時間觀,某些記憶碎片因被壓抑而潛入意識或潛意識中藏匿,爾後會在不經意間顯現於我們的思想與行為中。 記憶是過去影像之殘留,不論過去、現在或未來,都將回應於生命洪流之中。當生命陷落時,回返時光殘骸處,一一撿拾歷經歲月掏洗後,遺留下來的記憶碎片。讓浸漬在時間流裡內化的主觀感受與對生命的感觸具體外顯成圖像,映照出自身潛意識或是內在心理的體現,並從中汲取自我療癒的能

量。 本論述是透過時間感知,並結合個人情感與體悟,逐步探索並牽引出個人的內在思維、記憶與物件的牽連與互動,以及靜觀大自然的變化,看到了人生無常。經文字之論述與實際創作相互匯整,建構出較完整的作品創作論述及實踐脈絡,茲分述如下:(一)、作品之視覺心像,反映著心靈深層狀態,也是內在意識的投射。(二)、逝者所遺留下來的物品引發出複雜的情思與感悟,牽引出物件本身所隱 藏的時間與過往記憶的承載。(三)、困頓的生命在藝術中獲得轉化的契機和自我療癒的心旅程,進而化生命 的阻力為助力。(四)、微觀大自然隨時節更迭的變化及時間的堆疊,體悟萬物生與滅的循環。

做哲學:哲學不是沒有用,而是你會不會用

為了解決中國哲學家名言 的問題,作者古秀鈴,林斯諺,洪子偉,祖旭華,黃涵榆,劉亞蘭,蔡政宏,蔡龍九 這樣論述:

哲學在碎片化理解的浪潮中, 要不過於簡化,要不晦澀難懂, 但你是否曾經想過: 「哲學真的就是這樣嗎?」 ♠ 道德規範僅僅只是教條嗎?還是背後有更深刻的理由? ♠ 道德是普遍適用於所有社會,還是會因文化社會而有所不同? ♣ 從桌遊到手遊,遊戲裡到底藏有什麼樣的哲學祕密? ♣ 作品的意義非得問作者嗎?作者不在的時候,誰說了算? ♥ 性別是自然的產物還是社會的建構?性別與自由又有什麼關係? ♥ 問世間,情究竟為何物?愛一個人需不需要理由? ♦ 每個人都想成為有智慧的人,但智慧是什麼呢? ♦ 人工智慧的發展,是讓人類文明進入天堂還是跌入地獄? 8 位哲學專家

x 8 個生活議題 邀請你一起「做哲學」,帶領你主動參與哲學思考, 看穿問題的本質,回到哲學對於生活的熱切關懷! 哲學到底有沒有用? 做了,才知道! 哲學普及運動與公眾哲學的討論,在臺灣已行之有年,發展規模愈來愈大,對議題參與的熱衷程度也大幅上升,漸漸擺脫哲學在學術象牙塔裡的封閉形象。然而,這卻似乎尚未改善國內的公民仍多以填鴨式、教條式的僵化方法來進行教育。 為了引入更深刻的議題思辨,鼓勵將思考轉化為獨立且成熟的公民行動,本書的八位哲學教師將從第一線的教學經驗開始,於日常生活經驗著手,帶領讀者思考其中的哲學問題,展開激烈燒腦的思考過程。現在,請戴好你的安全帽,因為

我們將要進入哲學工地開始做哲學! 我們希望哲學的興味,不會因為抽象程度或難易度而削減,但也不希望將哲學簡化到只有知識的傳播,少了興味只剩乏味。我們邀請讀者一起燒腦,在沒有標準答案的世界裡盡情抒發己見,用力發現問題,享受探究的樂趣! 至於答案到底為何?哲學從來不替你回答! ————主編古秀鈴 誠摯推薦 吳豐維|文化大學哲學系副教授 林靜君|臺灣高中哲學教育推廣學會理事長 紀金慶|國立海洋大學、臺灣師範大學兼任助理教授 葉 浩|政治大學政治系副教授 鄭凱元|哲學新媒體共同創辦人 冀劍制|華梵大學哲學系教授 (依姓氏筆劃排列)

論壇知訊分享的意圖、行為之研究-以巴哈姆特論壇為例

為了解決中國哲學家名言 的問題,作者廖俊翔 這樣論述:

「知訊」為近年電子化時代興起的用詞,是知識資訊(knowledge information)的簡稱,結合了知識的高度及資訊的速度。「知識就是力量」(knowledge is power) 是英國哲學家培根 (Francis Bacon) 的名言。隨著5G時代的來臨,知訊分享更是伴隨你我,時下年輕人喜歡以論壇作為媒介,分享自身經驗或是看到的有趣事物。以論壇的形式分享知訊已經是行之有年,因其不受時間及地點限制,只需連網都可實現知訊分享,也就是說論壇在人、時、地三方面均能符合知訊分享的需求性,故能歷久不衰。人與人的交流不見得一定要實體接觸,對於某種議題或同樣興趣的人們就可以藉由論壇分享交流資

訊,構成一種虛擬社群的型態。 本研究以社會交換理論及科技接受模式來探究巴哈姆特論壇成員的知識資訊分享行為,共計454份有效樣本,以SPSS統計軟體進行量化分析,結果發現外在動機因素、內在動機因素與知訊的分享呈現正相關,成本因素與知訊的分享呈現負相關,並探討分享意圖的中介作用。研究結果提供管理者衡量論壇中知訊分享的情況,並用為促進論壇使用者知訊分享行為的建議。

中國哲學家名言的網路口碑排行榜

-

#1.中國自古便有自己的諸子百家之說,自有思想。「中國哲學」一 ...

「中國哲學」一詞實為近代中國學者摭拾西方哲學的理論架構、名言概念,強加諸於固有 ... 等耶穌會傳教士和歐洲哲學家便已提出「中國哲學」的概念,並且以之與西方哲學 ... 於 philo.thu.edu.tw -

#2.中国哲学家名言名句 - 应届毕业生网

中国哲学家名言 名句 · 1. 操千曲而后晓声,观千剑而后识器。(刘勰) · 2. 察己则可以知人,察今则可以知古。(《吕氏春秋》) · 3. 差以毫厘,谬以千里。 · 4. 长风 ... 於 www.yjbys.com -

#3.中国经典哲学名言_中国哲学经典有哪些 - 怪能知识网- 首页

中国哲学家中国 古代哲学家、思想家的经典名言有很多,本文主要列举的是其哲学思想非常丰富的名言,分别从宇宙生成论、本体论、人生论、认识论等不同角度进行筛选。 於 www.djnecn.com -

#4.《名言啟示錄》希臘哲學家系列----柏拉圖(一) 20190528

柏拉圖柏拉圖是古希臘著名的 哲學家 ,也是全部西方哲學乃至整個西方文化最偉大的 哲學家 和思想家之一,柏拉圖和老師蘇格拉底、學生亞里士多德並稱為希臘 ... 於 www.youtube.com -

#5.中国当代著名哲学家冯友兰5句名言,值得品读,让人茅塞顿开!

读书,要边读边做笔记,哪一句能影响到自己,自己印象深刻,觉得有道理,要摘抄下来,或是用笔去标记下来,下次再拿起来读,很快就能把这本书温故而知新了, ... 於 www.bieguolaia.com -

#6.中国古代哲学名言名句精选 - 360doc个人图书馆

中国 古代哲学名言名句精选. ... 百闻不如一见,看看古人为我们留下的这些哲学名言。君子之接如水,小人之接如醴。解读. ... 诸子百家名言大观. 於 www.360doc.com -

#7.世界哲学名人名言,句句精辟!_思想 - 搜狐

苏格拉底(公元前469—公元前399),著名的古希腊的思想家、哲学家,教育 ... 与陈独秀同为五四运动的轴心人物,对中国近代史产生了较为深远的影响。 於 www.sohu.com -

#8.中國人格名言·友善卷 - momo購物網

作者, 《中國人格名言》編寫組 ... 看更多「哲學」熱門商品 ... 著中國歷代賢君明主、武將文臣、代表中國文化巔峰的古代思想家、哲學家、騷人墨客行為 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#9.中国古代哲学家的名言 - 搜索你感兴趣的问题

中国 古代哲学家的名言. 2019-09-03. 好评回答 ? 无私是稀有的道德,因为从它身上是无利可图的。 ? 人法地,地法天,天法道,道法自然。 ? 一切利己的生活,都是非理性 ... 於 m.bala.iask.sina.com.cn -

#10.哲学大师冯友兰名篇名言,带你用哲学驾驭传统人生

阴阳家者流盖出于方士。 法家者流盖出于法述之士。 ----《中国哲学简史》. 6、是、非的 ... 於 zgsc.china.com.cn -

#11.回顧《道德經》八句名言,以紀念老子誕辰2593周年 - 天天看點

2593年前的今天,大陸古代偉大的思想家、哲學家、道家學派的創始人老子(約公元前571年-公元前471年)誕生,老子樸素的辯證法思想對中國哲學發展具有 ... 於 www.laitimes.com -

#12.古代哲學名言54句,這就是國人該有的精神氣質! - 每日頭條

古代哲學名言54句,這就是國人該有的精神氣質! · 1、愛人者,人恆愛之;敬人者,人恆敬之。 · 2、不以規矩,不能成方圓。 · 3、倉廩實則知禮節,衣食足則知 ... 於 kknews.cc -

#13.莊子—中國古代一個最像哲學家的人。 - 優秀隨筆 - 白雲飄飄網

莊子—中國古代一個最像哲學家的人。 優秀隨筆莊子與惠子游於濠梁之上。莊子曰:“儵魚出遊從容,是魚之樂也?”惠子曰:“子非魚,安知魚之樂?”莊子曰:“子非我, ... 於 wap.baiyunpiaopiao.com -

#14.法國4度擔任台北書展主題國即興漫畫音樂會將登場 - NewTalk

法國第4度擔任台北書展主題國,柯柏睿表示,本屆主題「我閱讀,故我在」,概念源自哲學家笛卡兒名言「我思,故我在」,期待這次能藉著推廣閱讀,讓每 ... 於 newtalk.tw -

#15.「收藏」世界级大师们的30句名言,每一句都很经典! - 挂能技术 ...

中国 重要影响的哲学家思想家:1、老子:老子(传说前600年左右—前470年左右),姓李名耳,. 世界顶级哲学家名言80句. 29. 惊奇是哲学家的感觉,哲学开始于惊奇。 於 www.nfrfest.com -

#16.中国古代哲学名言名句精选,涵养中国人的精神气质!

中国 古代哲学名言名句精选,涵养中国人的精神气质! · 1、爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。 · 2、不以规矩,不能成方圆。 · 3、仓廪实则知礼节,衣食足 ... 於 www.sohu.com -

#17.中國古代哲學家哲學流派簡介(1) 哲學的使命 - 今日號聞

中國 古代哲學家哲學流派簡介(1) 哲學的使命,科學可以增加人的積極知識,但不能提高人的境界。 不記得是在哪兒讀到的名言,不過一下就解開了縈繞多年 ... 於 www.hollyday.pub -

#18.中国哲学家的名言(经验) - 科普知识馆 - 美食,趣事百科

中国哲学家 的名言简介:读书给人以快乐、给人以光彩、给人以才干。社会犹如一条船,每个人都要有掌舵的准备。人法地,地法天,天法道,道法自然。 於 kpzsg.com -

#19.中國的哲學家有哪些– 西方哲學家 - Yab168

一、中國哲學家名言金句1、老子思想最能代表古老中國的哲學高度,智慧而深邃,對於今天科技時代下被物化和異化的現代人,極具啟發意義,正因如此,海德格爾視老子為 ... 於 www.yab168.co -

#20.中國修辭哲學史 - Google 圖書結果

再者,中國修辭哲學本來是孕育於中國哲學之中的。中國哲學思想家是以語錄式的名言鳥語、比喻例證來暗示其哲學思想的,自然孕育其中的修辭哲學思家是絕大多數, ... 於 books.google.com.tw -

#21.馮友蘭+人生哲學 - 三度漢語網

馮友蘭先生是中國哲學史史料學之學科地位的確立者,這一方面是因為他基本確立 ... 年12月4日-1990年11月26日***,字芝生,河南南陽唐河縣人,中國哲學家、哲學史家。 於 www.3du.tw -

#22.中國哲學經典名言範文精選

中國哲學 經典名言 · 1.天行健,君子以自強不息。 ——《周易》 · 2.勿以惡小而為之,勿以善小而不為。 ——《三國志》劉備語 · 3.見善如不及,見不善如探湯。 於 fanwencheng.com -

#23.哲学励志名言价格报价行情- 京东 - JD.com

京东是国内专业的哲学励志名言网上购物商城,本频道提供哲学励志名言价格表, ... 老庄中的名言智慧南怀瑾讲述著国学经典四书五经哲学经典书籍中国哲学上海人民出版社 ... 於 www.jd.com -

#24.哲學名言14位哲學家名言:讓思想更深邃 - Gkgnae

中國 古代 哲學名言 名句精選涵養中國人的精神氣質! - 哲學名言_關于哲學的名人名言,警句哲學名人名言大全: 思想不是你要它來它便來,而是由它自己決定它的來去。 於 www.clubwokgammon.me -

#25.引老子名言潘基文連任聯國祕書長 - Yahoo奇摩新聞

潘基文就職演說引用中國老子名言:「天之道,利而不害;聖人之道, ... 他並引用中國哲學家老子「天之道,利而不害;聖人之道,為而不爭」的名言。 於 tw.news.yahoo.com -

#26.中国哲学家名言名句 - 爱句子

3. 哲学家的名言 ... 1 自从厌倦于追寻,我已学会一觅即中;自从一股逆风袭来,我已能抗御八面来风,驾舟而行。 2 许多东西被我抛却,故而被诸君视为傲慢;若从外溢的酒杯里 ... 於 www.heyjuzi.com -

#27.20位哲學名人的100句經典語錄名言

老子(約西元前571年-西元前471年),中國古代偉大哲學家和思想家、道家學派創始人,其被唐皇武后封為太上老君。世界文化名人,世界百位歷史名人之一,著 ... 於 www.quotation.site -

#28.中國哲學的思維方式 - 壹讀

有些哲學著作,像孟子的和荀子的,還是有系統的推理和論證。但是與西方哲學著作相比,它們還是不夠明晰。這是由於中國哲學家慣於用名言雋語、比喻例證的 ... 於 read01.com -

#29.西方哲學名言的評價費用和推薦,EDU.TW和網紅們這樣回答

C.)是典型的西方哲學家,可以透過他來了解西方人的思考模式。 ... 「中國哲學」一詞實為近代中國學者摭拾西方哲學的理論架構、名言概念,強加諸於. 於 edu.mediatagtw.com -

#30.中國哲學名言佳句

中國哲學名言 佳句 ... 志士仁人,無求生以害仁,有殺身以成仁。 人能弘道,非道弘人。 為政以德。 君子喻於義,小人喻於利。 知者不惑,仁者不憂,勇者不懼。 己所不欲,勿施 ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#31.60句经典中国古代哲学名言,这才是国人该有的精神气质 - 腾讯网

1、天行健,君子以自强不息。——《易·乾》. 天体的运行强健有力,君子应该以它为榜样,自觉地努力向上,永不停息。中国古人观察天地、山川、草木、鸟 ... 於 new.qq.com -

#32.哲学家名言个性签名__精选五篇 - HW 文优选

文优选为大家准备了关于哲学家名言个性签名范文,文优选里面收集了五十多篇关于 ... 更多关于中国哲学家之当代哲学家内容请关注文优选我一向以为,学好 ... 於 www.haowencm.com -

#33.哲學家名言在PTT/Dcard完整相關資訊 - 你不知道的歷史故事

提供哲學家名言相關PTT/Dcard文章,想要了解更多哲學家理論、哲學家名單、中國哲學家有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整相關訊息. 於 historyslice.com -

#34.中國人格名言·友善卷 - 博客來

編者希望從記載著中國歷代賢君明主、武將文臣、代表中國文化巔峰的古代思想家、哲學家、騷人墨客行為和言辭的歷史典籍中,擷錄那些「至剛至大」的,那些有關尊嚴、 ... 於 www.books.com.tw -

#35.中国哲学家冯友兰名言佳句 - 小学作文素材

【360百科冯友兰简介】:冯友兰(1895年12月4日-1990年11月26日),字芝生,河南南阳唐河县人,中国哲学家、哲学史家。冯友兰出生在一个“诗礼人家”, ... 於 www.zwsc.net -

#36.中國人容易誤解的八個西方哲學名言 - 樵客

這種狀況阻礙了中國人對Being意義的全面理解。人們往往以自己熟悉的某一個哲學家或哲學派別的論點為依據,用一個中譯概念固定Being的單一意義,而不了解 ... 於 rueylin0119.pixnet.net -

#37.馮友蘭:中國哲學家表達自己思想的方式|《中國哲學簡史》

這是由于中國哲學家慣于用名言隽語、比喻例證的形式表達自己的思想。《老子》全書都是名言隽語,《莊子》各篇大都充滿比喻例證。這是很明顯的。 於 www.memeta.co -

#38.作為世界哲學的中國哲學:創造主義的八面觀 - Hendrix College

這樣,在永恆面觀照之下,我們才能高屋建瓴,更領略懷特海的名言:"對中國的藝術,中國的文學,中國的人生哲學,我們瞭解得越多,越佩服該文明成就的高度。”. 於 www.hendrix.edu -

#39.哲學家名言錄功效論:在中國與西方思維之間(2版)心得文

只有閱讀的內容、設定, 能讓人暫時跳脫現實的重複與煩悶 某方面來說也是殺時間的好辦法啦XD 由書中的世界關、思想來帶領自己 於 jxf97rk45o.pixnet.net -

#40.管理哲學名言大全】經典名言 - GGMLY

哲學網:哲學學術門戶網站,Philosophy,哲學家,哲學名言大全. 中國哲學名言西方哲學名言我思人文國學學術動態學術批評學科分類中國哲學外國哲學感謝哲學網讀者一直以來的 ... 於 www.demedmm.co -

#41.歷年名言佳句

序號 佳句 作者 登錄號 索書號 展示日期 3 讀書破萬卷,下筆如有神。 杜甫 C211498 830/8565:2 90圖書館週 8 讀書欲精不欲博,用心欲能不欲雜。 黃庭堅 C045164 192.8/8629 91圖書館週 11 有田不耕倉廩虛,有書不教子孫愚。 白居易 92圖書館週 於 www.lib.ncnu.edu.tw -

#42.王守仁- 维基百科,自由的百科全书

王守仁(1472年10月31日-1529年1月9日),幼名雲,字伯安,号阳明子,故世人稱之為王阳明,浙江 ... 學者、心理學家,也是漢字文化圈中最重要的儒家學者之一,其哲學思想對中國和 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#43.1中國哲學的精神

但是與西方哲學著作相比﹐它們還是不夠明晰。這是由於中國哲學家慣於用名言雋語﹑比喻例證的形式錶達自己的思想。《老子》全書都是名言雋語﹐ ... 於 www.ebaomonthly.com -

#44.幸福的祕訣?讓史上最偉大10位哲學家告訴你| 魯皓平 - 遠見雜誌

幸福是種美滿,也是最快樂的生活表徵,追求幸福的道路也許看似艱辛,但往往都在不同的轉念與心境間達到平衡。在經濟不景氣、物價飆高、買不起房的當前 ... 於 www.gvm.com.tw -

#45.王向清:馮契對中國哲學史的創新性詮釋

馮契是我國現當代著名哲學家與哲學史家,在馬克思主義哲學、中國哲學與西方 ... 它側重用概念或范疇、命題、推理等名言系統去反映先哲的哲學思想,也 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#46.四、心性與人性 中國傳統哲學的兩個基點

自然,一談到人性論,就必然産生兩種傾向:其一,階級的人性論;其二,. 超階級的人性論。具體到中國哲學上,不論是儒家、道家還是佛家,也不論其對. 人性有何種主張,事實 ... 於 www3.nccu.edu.tw -

#47.儒學與西方文化

這位古代東方哲人的形象出現在這個偉大哲學家輩出的國度的公共場所本身,就說明了 ... 當羅馬傳教士來到中國,看到孔子的名言「己所不欲,勿施於人」的時候,他們震驚 ... 於 confucius.tycg.gov.tw -

#48.中国哲学之道 - 求是

中华民族是善于思考的民族,是追求爱智的民族,为人类文化贡献了具有非凡才学的智者,有致广大的学术家,尽精微的思想家,极高明的哲学家,道中庸的政治家 ... 於 www.qstheory.cn -

#49.中國哲學名言、中國古代警世名言在PTT/mobile01評價與討論

中国哲学家名言 名句· 1. 操千曲而后晓声,观千剑而后识器。(刘勰) · 2. 察己则可以知人,察今则可以知古。(《吕氏春秋》) · 3. 差以毫厘,谬以千里。 · 4. 长风 ... 於 drink.reviewiki.com -

#50.《君子之道格言》“十大箴言”评选威海新闻网

对孔子思想要用历史唯物主义的观点看待,今天的中国是中国历史的发展,应坚持这样 ... 解读:“欲速则不达”是孔子的经典名言,也是一句十分含有哲学道理的思想,它包含 ... 於 www.whnews.cn -

#51.十大著名哲学家,经典名言|卢梭|柏拉图 - 网易

十大著名哲学家,经典名言,哲学家,卢梭,柏拉图,叔本华,苏格拉底. 於 www.163.com -

#52.头条文章- 哲學家名言 - Jayceeceqw

英国哲学家弗朗西斯·培根关于知识的名言-360图库 英国哲学家弗朗西斯·培根 ... 千里之行始于中国古代哲学家老子用黄纸印刷的名言照片-正版商用图片 於 jayceeceqw.blogspot.com -

#53.從哲學本體論,方法論看中國哲學的現代意義

不过,既是在分析哲学内部,也有一部分哲学家认为形而上学并不是绝对没有意义的,尽管人们还无法认知它.迈农‧奎因维特根斯坦等均有此思想.他们认为有了一种“虚构存在”的本体, ... 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#54.冯友兰经典语录/金句名句 - 名言通

中国 当代著名哲学家、教育家。《中国哲学简史》享誉全国,《人生的境界》、《我所认识的蔡孑民先生》被编入中学教材。1915年毕业后考上北京大学,毕业后,在开封一个 ... 於 www.mingyantong.com -

#55.冯友兰哲学名言 - sqlcodeqa

15、《老子》全书都是名言隽语。——冯友兰《中国哲学简史》 冯友兰(1895年~1990年),字芝生,河南唐河县人。中国当代著名哲学家、教育家。《中国哲学简史》享誉. 於 sqlcodeqa.cc -

#56.中國哲學家的名人名言(經驗) - 秒懂科普網

中國哲學家 的名人名言推薦:讀書給人以快樂、給人以光彩、給人以才幹。知識就是力量。你若要喜愛你自己的價值,你就得給世界創造價值。 於 mdkpw.com -

#57.中國哲學精髓是什麼?8句哲學名言道破中國哲學的智慧

8句哲學名言道破中國哲學的智慧一、天人合一天人合一思想最早由莊子闡述,後被漢代思想家董仲舒發展爲完整的哲學思想體系。天人合一有兩層意思:一是 ... 於 www.pplzw.com -

#58.中国哲学家名言名句 - 优秀句子网

1、自己活着,就是为了使别人过得更美好。 · 2、只有为别人而活的生命才是值得的。 · 3、只要能培一朵花,就不妨做做会朽的腐草。 · 4、在政治中我们需要能有 ... 於 www.taoduyx.com -

#59.【励志名言】萨特的名言_哔哩哔哩(゜-゜)つロ干杯

让·保罗·萨特,法国20世纪最重要的 哲学家 之一,法国无神论存在主义的代表 ... 曾仕强曹操的领导艺术三国为人处世与谋略高手 中国 历史古代枭雄人生启示 ... 於 www.bilibili.com -

#60.找中國哲學家名言相關生活風格資訊 - 做自己

哲學家名言英文愛情哲學名言西方哲學名言人生哲學名言蘇格拉底名言哲學家語錄中國哲學家名言哲學家愛情名言 · 延伸文章資訊. 蘇格拉底8大哲學金句返工啱用自我 ... 於 stylewikitw.com -

#61.著名哲學家的名言

經典西方哲學家名言名句. 經典西方哲學家名言名句_哲學_高等教育_教育專區。人類是 ... 哲學家名言. 哲學家名言中國哲學家孔子:人而無信,不知其可也。 於 www.ginafitz.com -

#62.亚里士多德洞穿人性的172句名言-马克思主义学院

亚里士多德,古希腊伟大的哲学家、科学家和教育家之一,希腊哲学的集大成者。他是柏拉图的学生,亚历山大的老师。后人称他为“最博学的人”, ... 於 www.csust.edu.cn -

#63.一本就通:西方哲學史 - 聯經出版事業公司

人生是一個奧祕,正是因為結局未定,才使我們懷著敬畏的心, 踏出每一步,哲學是人生中不可或缺的原素。 我們不需寄望讀了哲學家的思想名言後,可以改善人緣、增加個人附加 ... 於 www.linkingbooks.com.tw -

#64.哲學與人生 - 五南官網

書名:哲學與人生,ISBN:978-957-11-6039-9,頁數:272,出版社:五南, ... 的,自己認為聰明,反而不是聰明,想想中國哲學家老子的名言「大智若愚」便可心領神會。 於 www.wunan.com.tw -

#65.中国哲学名言大全】经典名言 - 范文118

【中国哲学名言】栏目提供最新中国哲学名言相关内容,帮助网友更快找到需要的文章。希望精选的中国哲学名言文章能迅速帮助您找到有用的内容,并解决您遇到的中国哲学 ... 於 www.fanwen118.com -

#66.古代哲學家的名句 - 雅瑪黃頁網

古代哲學家的名句 ... 可以用來誦讀的古代哲學名句有哪些呢? ... 中國古代有不少的哲學家,給後世留下一些珍貴的哲理名言句子, 有什麼關於古代哲學格言名句? 於 www.yamab2b.com -

#67.中国哲学名人名言【200】 - 句子大全

中国哲学 名人名言【200】 · 1、 诗是找回那看世界的第一瞥。 · 2、 原本以为大学不用怎么做数学现在高数一做就是好几个小时还一道都不会做20天不到就要期末 ... 於 www.yipinjuzi.com -

#68.每個哲學家們有著哪些最具代表性的名言? - GetIt01

代表性在於他把你提的這個問題都否定掉了。 大家好,我是中國人民大學哲學院的雷思溫。哲學不但在於不斷為人生提供 ... 於 www.getit01.com -

#69.哲学家冯友兰十句名言,句句富含浓厚的哲理性

从初识哲学到人生的最后一刻,可以说哲学伴随冯友兰一生。他致力于对中国哲学的研究,尤其对孔子儒家思想的研究,贡献最大。他不遗余力推崇儒学在我国哲学史上的崇高地位, ... 於 baike.baidu.com -

#70.中國哲學思想的名言經驗 - 九九百科網

中國哲學 思想的名言欣賞:天時不如地利,地利不如人和。君子喻於義,小人喻於利。不慼慼於貧賤,不汲汲於富貴。愛人者,人恆愛之;敬人者,人恆敬之。 於 jjbkw.com -

#71.人類史上最偉大的哲學家是誰?十大名言讓你迷上他 - 頭條新聞

我最愛的哲學家,有人説,如果要在大學哲學系裏的專業哲學教師中調查他們 ... 十大名言讓你迷上他,迷上哲學。 ... 中國香港研究生法學專業申請詳解. 於 www.ponews.net -

#72.英文的哲學名言精選- 維基百科吧

英文的哲學名言 ... Tags:名言 ... 名句 關於哲學的英文句子 李小龍的哲學名言名句 達爾文的哲理名言名句 中國哲學家的名人名言 哲學的英文語錄. 於 wjbkb.com -

#73.有什么好的哲学家的名言? - 知乎

大家好,我是中国人民大学哲学院的雷思温。哲学不但在于不断为人生提供一个标准的现成答案,更在于它重新让不成问题的观点成为问题,在看似确定的地方提出疑惑,因此我 ... 於 www.zhihu.com -

#74.论语名言名句集锦- 头条搜索

论语的名言警句《论语》是中华文化最伟大不朽经典之一,记录了孔子重要思想言行,内容博大精深。 下面是小编整理. ... 中国战国时代著名的哲学家. 於 m.toutiao.com -

#75.古代哲学名言 - 知网文化

中国 老年. 2019年10期. 主办:中国老龄协会. 周期:半月刊. 阅读本刊. 相/关/推/荐. 古代哲学名言 ... 老子:有极大智慧的古代哲学家 · 中国哲学中历史观的演变. 於 wh.cnki.net -

#76.中國古代10句哲學名言,這才是國人該有的精神氣質 - 人人焦點

中國 古代10句哲學名言,這才是國人該有的精神氣質 · 一、自差偏自是. 出自元末明初·施耐庵《水滸傳》第七十三回。 · 二、挾太山以超北海 · 三、自見者不明,自 ... 於 ppfocus.com -

#77.論語(一) 以往的文章主要都是以西方哲學為主題 - Facebook

之後的九篇文章都以《論語》中的一句名言作為主題,初步讓大家了解中國哲學的基礎。 ... 能夠背誦多少哲學家思想家的名言,也不僅限於將他們的思想套用在哲學議題上, ... 於 www.facebook.com -

#78.中国哲学名言

此花不在你心我. 2021-09-06 阅读(176). 中国明代哲学家王守仁的唯心主义命题。他在继承孟轲、陆九渊以及佛教禅宗的有关思想基础之上,构造了自己主观唯心主义哲学思想 ... 於 www.siwen.org -

#79.中国哲学家冯友兰名言佳句 - 造句网

【360百科冯友兰简介】:冯友兰(1895年12月4日-1990年11月26日),字芝生,河南南阳唐河县人,中国哲学家、哲学史家。冯友兰出生在一个“诗礼人家”,家境殷富,极重 ... 於 zaojv.com -

#80.哲學家語錄- 名人語錄 - 果果勵志網

哲學家 語錄引薦:1、思想不是你要它來它便來,而是由它自己決定它的來去。——叔本華2、凡是合理的都是存在的,凡是存在的都是合理的。 於 www.gglzw.com -

#81.名言启示录:哲学家熊十力_凤凰艺术

名言 启示录:哲学家熊十力 ... 蜷川实花最大规模个展在京开幕5单元作品中国首次展出 · 2022年的电影市场会因他们而改变吗... 如何用舞蹈讲好中国故事. 於 wap.art.ifeng.com -

#82.中国哲学经典名言 - 品才网

中国哲学 经典名言. 1.天行健,君子以自强不息。 ——《周易》. 译:作为君子,应该有坚强的意志,永不止息的奋斗精神,努力加强自我修养,完成并发展 ... 於 www.pincai.com -

#83.中国哲学家名人名言 - musou

中国哲学家 名人名言,黑格尔名言,世界公认十大哲学家。 - 英语学习网,尼采1 自从厌倦于追寻,我bai已学会du一觅即中;自从一股逆风袭来,我已zhi能抗御八面来dao风, ... 於 musou.cc -

#84.一个问问题的人是个傻瓜,中国古代哲学家孔子的名言印在蓝纸上

摄图新视界提供一个问问题的人是个傻瓜,中国古代哲学家孔子的名言印在蓝纸上图片下载,另有古代,问问,蓝色,中文,引文,孔门,黑暗,差异,教育,著名,傻瓜,增长,伤心的男孩, ... 於 xsj.699pic.com -

#85.Frank Tian Xie (謝田), Ph.D. on Twitter: "書房的北牆上,掛了32 ...

美國非營利組織「自由之家」製作的海報,引用了中國哲學家孟子的名言。 Image. 8:10 PM · Jun 4, 2021·Twitter for iPhone. 於 twitter.com -

#86.一口氣讀懂哲學家們: 從30位哲學家生平、學說、名言, 自我省察 ...

2011年美國普林斯頓大學客座研究員。為了一般讀者不斷地實踐哲學理念,並擔任商店街的「哲學CAFÉ」主導人。專業為公共哲學、政治哲學。 相關著作有《洞察人際關係的中國 ... 於 www.eslite.com -

#87.分類:中國哲學家- 維基語錄,自由的名人名言錄

「中國哲學家」分類的頁面 ; 向. 向秀 ; 周. 周国平 ; 商. 商鞅 ; 墨. 墨子 ; 孔. 孔子 ... 於 zh.m.wikiquote.org -

#88.李克強引中希先哲名言談兩國合作--時政--人民網

... 博物館新館開館儀式上談到中希合作潛力時,引用古希臘哲學家赫拉克利特名言:“人不能兩次踏進同一條河流”與中國思想家孔子名言:“逝者如斯夫,不. 於 politics.people.com.cn -

#89.關於愛情的自言自語(十八)哲學家怎樣愛/該怎樣愛?|曾瑞明

作者|曾瑞明. 唐君毅先生是新儒家代表,我們會預期他大講心性之學。但他有另一個身份,就是愛情哲學大師。中大哲學系榮休教授張燦輝稱唐先生是「中國 ... 於 www.hk01.com -

#90.南懷瑾講述論語中的名言中國哲學儒家思想哲學人文史地

... 字字珠璣,而又不受限於長篇大論,期望年輕一代能藉此書,一窺南師學說及中華文化博大精深之堂奧。 購買南懷瑾講述論語中的名言中國哲學儒家思想哲學人文史地. 於 shopee.tw -

#91.苏格拉底爱情名言名句大全_名言至理- 哲學家愛情名言

苏格拉底爱情名言名句大全_名言至理 英文爱情名言佳句_妈妈网 英文爱情名言佳句_妈妈网 中国哲学家名言名句 中国哲学家名言名句 第六讲西方哲学家生平 ... 於 fisherkter.blogspot.com -

#92.中国哲学家名言

中国哲学家名言 1 自从厌倦于追寻,我已学会一觅即中;自从一股逆风袭来,我已能抗御八面来风,驾舟而行。 2 许多东西被我抛却,故而被诸君视为傲慢; ... 於 www.awpj.com -

#93.14位哲學家名言:讓思想更深邃 | 健康跟著走

此分類包含以下10 個子分類,共10 個。 中. ▻ 中國哲學家 (14 頁面). 印. ▻ 印度哲學家 (1 頁面). 古. ▻ 古希腊哲学家 (8 頁面). ▻ 古羅馬哲學家 (1 頁面). 奧. , ... 於 info.todohealth.com -

#94.暢銷80年的經典,道出了數千年的思想洞見 - 今天頭條

作為中國20世紀最傑出的哲學家之一,他在這部6萬多字的《中國哲學小史》 ... 中國古代哲學中常用的語錄體,就是用名言雋語的方式來表達思想觀點,它不 ... 於 twgreatdaily.com -

#95.中國古代名人名言精選 - Jkveno

分類:中國哲學家維基語錄,自由的名人名言錄跳至導覽跳至搜尋「分類:中國哲學家」分類的頁面此分類包含以下20 個頁面,共20 個。 向向秀周周國平商商鞅墨墨子孔孔子孟孟子 ... 於 www.42pelpoint.me -

#96.愛的哲學名言- 經驗知識

愛的哲學名言內容:“由乃,你活著為了什麼? ... 12-01 愛情名人名言哲理; 08-21 中國哲學家的名人名言; 09-04 環保的哲學名言名句; 03-06 關於佛教的 ... 於 zhizhiguan.com -

#97.中国哲学名言 - 力成文学

中国哲学名言 :天时不如地利,地利不如人和。《孟子公孙丑下》知己知彼者百战不殆。《孙子谋攻》知之为知之,不知为不知,是知也。 於 www.ceasm.com -

#98.從「躺平主義」向中國哲學家老子致敬,談老子哲學中的批判精神

從「躺平主義」向中國哲學家老子致敬,談老子哲學中的批判精神. 沈溺在經典閱讀中的John Lin ... 或許可以用紅樓夢裏的一句名言來解釋:. 於 vocus.cc -

#99.哲学家名言-新人首单立减十元

中国 谋略家箴言录每日箴言哲学经典智慧世界贤哲箴言集萃名言警句文学励志经典书籍名人名言经典作品集人生哲理成功励志正能量. ¥. 22.94. 已售0件 · 资政名言:政治家 ... 於 www.taobao.com -

#100.中国哲学– 我的哲学网:Philosophy,哲学家,哲学名言大全思辨

我的哲学网:Philosophy,哲学家,哲学名言大全的中国哲学栏目分类存档。 於 www.zhexue.org